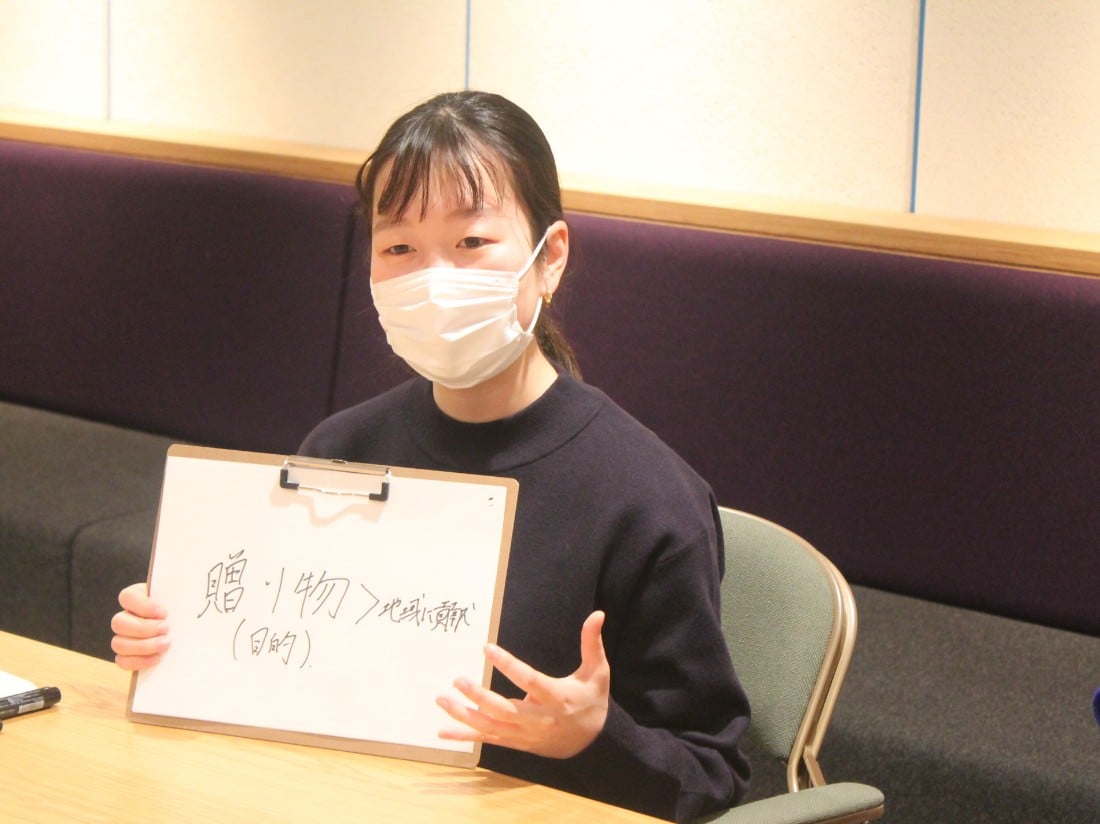

村上 「地域貢献」よりは「お礼の品がもらえる」ことのイメージが強いですね。欲しいものをもらうこと自体が目的となっていて、地域のためというよりは自分のためにするものと一般的に捉えられているように感じます。

座談会

座談会

年末に改めて考える制度の意義

2022年12月19日、現役大学生4名による座談会を開催しました。

ふるさと納税が1年で最も盛んになる時期を迎え、

あらためて制度について考えるきっかけを持つのが目的です。

若い世代の目線から、それぞれ率直に意見を交わしました。

-

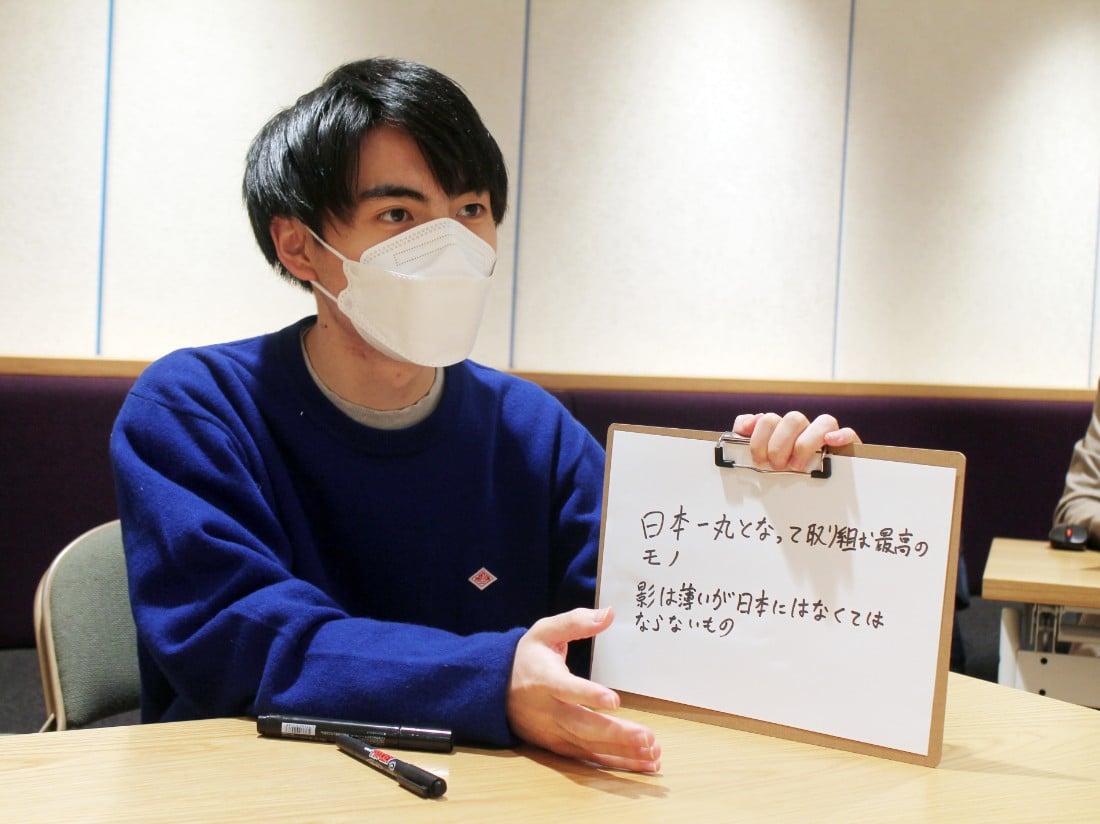

井出 凜太郎22歳

出身:群馬県前橋市

< ふるさとのココが自慢 >

味噌だれを塗った、

甘しょっぱい焼きまんじゅう。 -

檜田 桂21歳

出身:埼玉県さいたま市

< ふるさとのココが自慢 >

2500年の歴史をもつ氷川神社の総本社があることです! -

若尾 幸歩21歳

出身:東京都調布市

< ふるさとのココが自慢 >

多摩川のほとりの「川の図書館」。

本を無料で交換できる地域のふれあいの場。 -

村上 花音20歳

出身:福岡県糸島市

< ふるさとのココが自慢 >

イギリスの情報誌「MONOCLE」の2021年ランキングで「輝く小さな街」世界3位に選ばれたこと。

地域を元気にする

「ふるさと納税」という制度

ふるさと納税にどんなイメージを持っていますか?

若尾 私も以前は「お礼の品がもらえる」イメージだけが強くて、地域の名産物なんかが手に入るお得な制度だと思っていました。ただ最近になり、トラストバンクのインターン生としてふるさと納税のいろいろな事例を見ることで、それが地域に貢献できる制度と考えられるようになってきました。

檜田 僕も同じで、インターンシップを通してすばらしい制度なんだなと感じるようになりました。ふるさと納税は今、日本各地のほとんどの自治体で採用されています。ある意味日本が一丸になって取り組んでいるもので、影は薄いけれどなくてはならない存在だと思います。

井出 地域を元気にするいろいろな取り組みを支える、今後への期待が大きい制度だと思っています。とはいえ現状はまだ完全なものとはいえず、やはり「お礼の品がもらえてお得」というイメージが強すぎて、それ以外の面が見落とされている気はします。

村上 本来の制度の目的があまり浸透していないのは、私もすごく感じます。最近親戚がふるさと納税をしたのですが、「良い品を見つけたから、それを子どもにあげたくて」と話していて、現状だとやっぱりそういう考え方が主流なのかもしれません。

若尾 お得のイメージが強いのは、お礼の品が良すぎるからかもしれないですね。普段はなかなか買わないような高級品が手に入るチャンスになっていて、お礼の品の豪華さを強調するテレビ番組も、年末になるとよく見かけます。

檜田 もっと前は、その自治体とは関係ないギフトカードやタブレット、スマホがお礼の品で渡されることも多かったと聞きます。でも、ルール改正でそういうのはなくなってきていて、本来のふるさと納税の趣旨に沿うように徐々に改善されてきているのではないでしょうか。

競い合いながら、

日本全体を盛り上げていく

ふるさと納税がもっと浸透していくためには

どんな課題があると思いますか?

若尾 確定申告が簡単になるよう工夫されてきたとはいえ、一般に手続きへの理解がまだまだ進んでいないのは課題だと思います。この前、バイト先で主婦の方々がふるさと納税について話していたのですが、半分くらいの人が「やり方が分からなくてイライラする」と言っていました。

井出 そうしたルール面で改善されるべき点はいろいろありそうですね。僕は、住民票登録している地域には寄付してもお礼の品がもらえないというのが残念です。自分の地域に恩返ししたいという人は少なくないと思うので。

村上 地元にどれくらい貢献したいかは個人によって考え方の差が大きそうですね。ふるさと納税は出身地への寄付を義務化していないですが、もしそれが義務化されて、「地元を離れた人は必ず地元に寄付しなければならない」となると、ある意味で平等な気はします。

若尾 そういうふうには考えたことがなかったので、ちょっと新鮮です。ふるさと納税は1カ所にしかできないわけではないので、自分の地元を含めていろいろな地域に分散させるという手もありますね。

井出 僕がもうひとつ気になるのは、自治体の競争が過剰になりそうな点です。あくまで納税制度なので、お互いに競い合うことであまりに商売っ気が強くなるのは良くないのかなと。ルール違反をするところが出たりもしそうで、倫理観が問われるところじゃないでしょうか。

村上 難しい問題ですよね……。ただ、私は一概に競争がいけないとは思わなくて、競争によりその地域の特徴が際立ち、新しいブランドをつくるきっかけにもなったりするのではと感じています。

檜田 各地域が競い合っていても、どこかを取り残すわけではなく日本全国で地域を活性化しようという大前提がふるさと納税にはあるのだと思っています。それぞれの地域での盛り上がりが全体に波及していくといいですね。

「素敵」と感じるものを応援したい

自分だったら、ふるさと納税で

どんな寄付をしますか?

若尾 自分が素敵だなと思った地域や、おもしろそうと思ったプロジェクトに寄付したいです。なので、ガバメントクラウドファンディング(GCF)※には興味があります。私は友達から勧められたりするとすぐその気になるタイプなので、特定の自治体に絞るよりもいろいろなところに少しずつ寄付する方が合ってそうです。

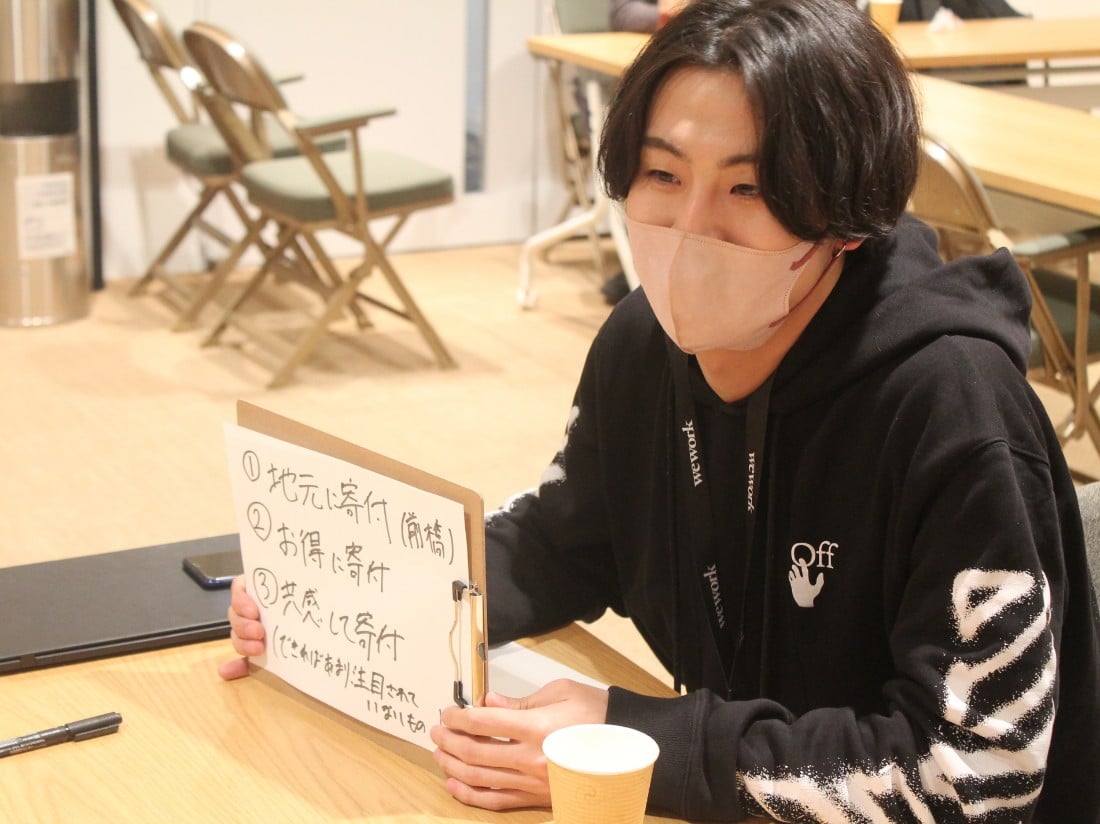

井出 僕は、「地元に寄付」「お得に寄付」「寄付して共感」の3つをキーワードに挙げたいです。まず、長年育ててもらった地元の前橋市には、この先どこに住むことになっても寄付したいです。2つ目については、最初はお得が理由でも、結果としてそれが地域のことを考えるきっかけになるのなら十分ありだと思っています。それから、自治体の政策や取り組みを見て、共感できるところに寄付したいというのが3つ目です。

檜田 僕は2つあって、まずひとつは今まで行ったことのある場所に寄付すること。一人旅に出た先で地域の衰退を感じることが時々あり、そこに対して何かできればと思っています。もうひとつが、自分が素敵と感じた場所を守るための寄付です。今まで訪れてすごくいいなと感じた地域が、今後もずっと素敵であり続けられるように応援したいです。

村上 私はその地域に触れてみることを大切に寄付したいですね。モノから入るとお礼の品目的の側面が強くなってしまうので、まずは生産者さんの顔を見て話を聞いて、素敵と思えたところに寄付できればと思います。ただその一方で、「このお礼の品が好きだから、この地域を応援したい!」という方向性もありなのかもと思ったりして、正直自分でもちょっと迷うところです。

井出 若尾さん、檜田くん、村上さんそれぞれが「素敵」という言葉を使っているのがおもしろいですね。「素敵」には広い意味があるけれど、どういうふうに捉えていますか?

若尾 私の場合は、人とモノへのときめきですね。自分がいいなと思う人が勧めてくれたとか、プロダクトのデザインがかわいくて好きとか。

※ガバメントクラウドファンディング®(GCF®)

ふるさとチョイスがふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディング。自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄付金の「使い道」をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る仕組み。

檜田 僕は旅行によく行くので、地元の人と直接話して「この人が話していること、なんだかすごくひかれる」と感じたり、旅先で出会った風景に心を動かされたりして、そういうのが「素敵」につながっている気がします。

村上 私も、やっぱり人なのかなと思います。地元愛がすごく強くて、想いを持って何かをつくっている人に会ったりして共感すると、「応援したい!」となりそうです。

若尾 素敵に感じるのは共感することにつながってそうですね。そう考えると井出さんが3つ目のキーワードに挙げた「寄付して共感」にも近いのかも。

井出 なるほど、確かにそうですね。共感には、ビビッとくる直感的なものと、背景にある物語を知ってじっくり感じ入るものと2パターンあると思っています。いずれにしても、できれば「このプロジェクトはあまり世間で注目されていないけど、実はすごい」というのを自分で見つけたいです。数少ない声でも応援する人がいるというのは、取り組んでいる人にとってきっと心強いはずなので。

社会貢献を

自然に受け止められる若い世代

ふるさと納税をめぐる若者の動向には

どのように感じますか?

若尾 「ふるさと納税に関する統計調査2022」※を見て意外だったのは、お礼の品をもらわない寄付経験者が全体の3割いて、特に20代では5割以上いるということ。GCFなどで寄付している人も多いのかなと思いました。

村上 お礼を求めない寄付は、お金持ちがするものというイメージが強かったから私も意外に感じます。

井出 何かに共感して、それを表明するというのが20代は慣れているのかもしれないですね。SNSで気軽に「いいね」を押すのはその典型例だし、クラウドファンディングも若い世代で広がっています。同じような感覚でGCFにも抵抗がないのかも。

若尾 確かに周りを見ても、クラウドファンディングへの理解度はすごく高いです。SNSで「協力をお願いします」と友達が呼びかけていると、私もちょっと寄付しようかなという気になります。

檜田 クラウドファンディングは面倒な手続きがなくて、オンライン上で簡単にできるからハードルが低いですよね。あと、コロナ禍で家にいる時間が増えて、社会に役立つことをしたいと思ってもなかなか機会がない中で、クラウドファンディングへのシフトが進んだというのもあるような気がします。

※「ふるさと納税に関する統計調査2022」

トラストバンクが2022年に実施。ふるさと納税制度を利用したことがある全国1100人に回答を求めたアンケート調査。

村上 最近ではSDGsの流れもあり、それを教えられて育ってきた若い世代は社会貢献がわりと当たり前になっているという背景も挙げられそうです。

檜田 確かに若い世代の方が、気持ちが社会貢献に向かいやすいようには感じます。年齢が高くなると、自分の今後をどうするかの方がより切実な問題になってくるのかも。

若尾 それは同感で、自分の将来を考える割合と目の前の人を助けたい割合だと、若いときほど後者の方が高い気がしています。年を重ねるのにつれて、「このくらい貯金がないと○○できない」とか「子どもが大きくなるまでに○○しないと」と、人生の現実的な課題に向き合う必要が出てきますよね。私たちの世代だと、「目の前のこの人を応援したい」という気持ちのままに動きやすいのかもしれません。

地域活性化というゴールに向けて

同世代にどのようにふるさと納税に

向き合ってほしいですか?

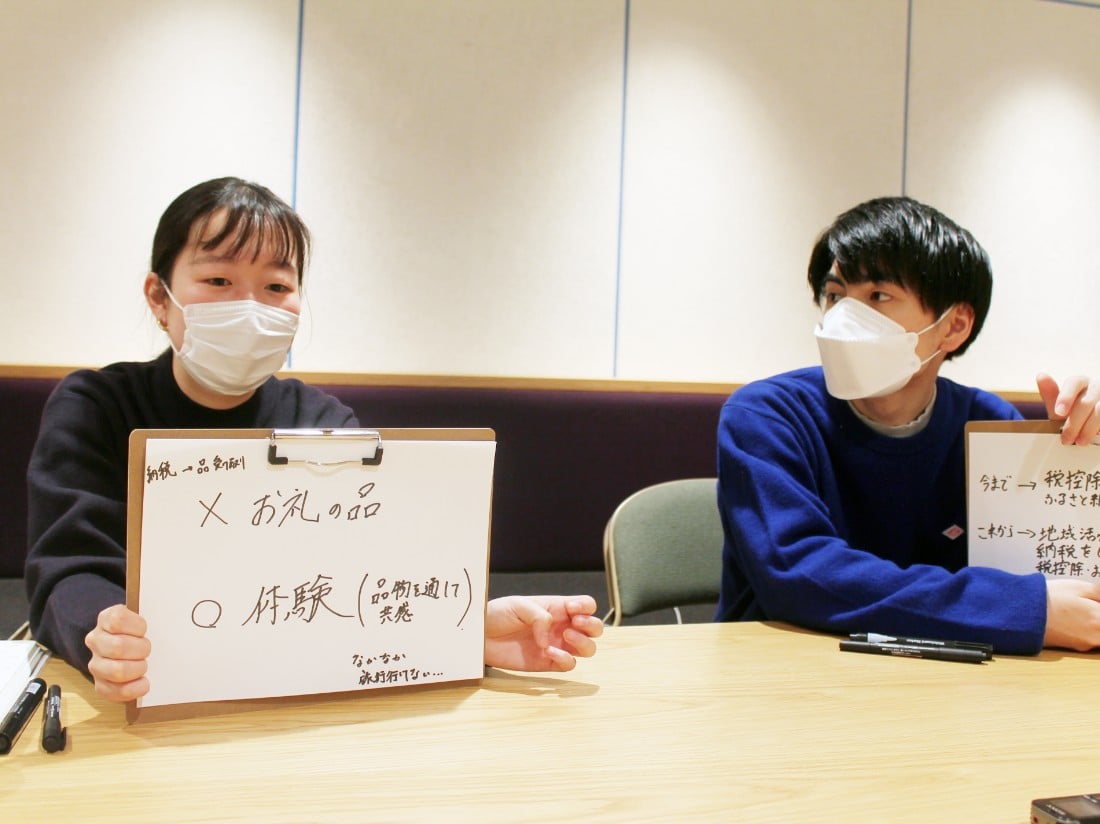

檜田 今までふるさと納税は「税控除やお礼の品のため」という側面が強かったですが、これからは「地域活性化のため」というのがもっと全面に出てくるべきだと思っています。同世代には、SNSなどを通して「ふるさと納税=地域活性化」という強いメッセージが広がってほしいです。

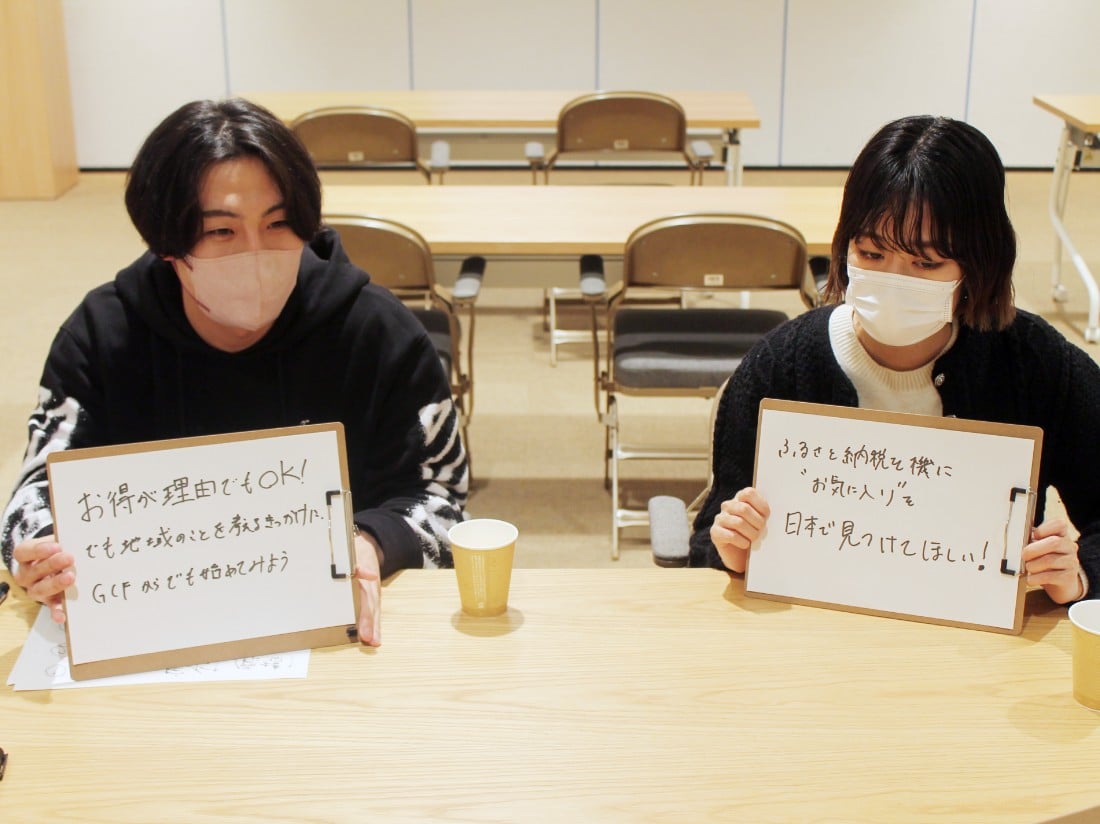

井出 僕はむしろ、お得が理由でもOKなのでまずは始めてみようという点を強調したいですね。現状、20代でふるさと納税をしている人自体が少ないので、まずはその母数を増やしていくべきかなと。クラウドファンディングなんかに親しみがある世代だけにGCFも受け入れやすいと思うので、そうしたところから地域のことをだんだんと知っていけるような仕組みが必要なのではと感じます。

村上 納税してお礼の品を受け取るというフローができ上がっている以上、ある程度お礼目的になってしまうのは仕方ないと思います。ただ、その品物を「体験」として受け止めてほしいです。私たちはコロナ禍で修学旅行にすら行けなかった世代ですが、興味がある地域から品物を受け取るのは、興味がある地域を旅行で訪ねるのと、ある意味で似た体験になり得るんじゃないでしょうか。同世代の人たちにはそういうふうにふるさと納税を感じてほしいです。

若尾 私はふるさと納税を機に、お気に入りを日本で見つけてほしいですね。どんな基準で寄付先を選んだとしても、お礼の品を受け取って事業者さんのメッセージに触れることで、取り組みの背景や想いを知ることができます。それを通して、お気に入りの人、モノ、地域を国内で見つけてほしいです。今は海外の情報もたくさん入ってきますが、それに埋もれて国内にある素敵なものを見落とすのはもったいないです。

井出 地域活性化というゴールは一緒でも、そこに向かう過程の考え方はいろいろあり得ますね。僕自身は、理由がどうであれまずは始めてみてそこから共感が生まれ、自然と地域の応援につながるといいのかなと思っています。

村上 ふるさと納税という制度がうまく回っていくためには、やはり「共感」が肝になりそうと今回の座談会に参加して感じました。同世代のふるさと納税のアンバサダーがいたりすると、強い影響を受けそうです。友達や周囲の人を通じて共感が広がっていくSNS みたいなつながりが、私たちの世代では鍵になっているのだと思います。