武家の名門・足利氏の廟所「樺崎寺跡」 悠久の浄土庭園再生プロジェクト

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 1,359,500円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 67.9%

- 支援人数

- 64人

- 終了まで

- 受付終了

栃木県足利市(とちぎけん あしかがし)

寄付募集期間:2025年9月26日~2025年12月24日(90日間)

栃木県足利市

国史跡の樺崎寺跡は足利氏の廟所跡で、浄土庭園を持つ中世寺院の遺跡です。

足利氏2代目の義兼(尊氏の6代先祖)は源頼朝と血縁関係にあり、その側近として鎌倉幕府の創設に貢献した人物で、晩年を樺崎寺で過ごし、その生涯を閉じました。

樺崎寺は鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて最盛期を迎えますが、徐々に衰退し、明治の神仏分離令により廃寺となり、樺崎八幡宮として現在に至ります。

足利市では、発掘や文献等の調査研究成果に基づき、樺崎寺跡の保存整備事業を進めており、浄土庭園を現代社会における安らぎの場として再現し、人々が集える空間に整備するプロジェクトに取り組んでいます。

足利氏と樺崎寺

足利市は、足利氏発祥の地であり、鎌倉幕府を開いた源頼朝の曽祖父・源義親の兄弟である源義国が足利の地に移住し、その子・義康(よしやす)が足利氏を名乗ったのがはじまりです。

室町幕府を開いた足利尊氏は、初代の義康から数えて8代目にあたります。

足利氏2代目の義兼(よしかね)は、源頼朝と先祖(源義家)を同じくする血筋で、頼朝の妻・北条政子の妹の時子を妻としており、源平の戦いでは頼朝の右腕として活躍し、北条氏とともに鎌倉幕府の創設に多大な貢献をした人物です。

その義兼が、鎌倉幕府で頼朝に次ぐ地位にまで登り詰めたのち、晩年に仏門に帰依し、念仏三昧の日々を過ごしたのが樺崎寺です。

最後は自ら地中に籠り、念仏を唱えながら生き入定したと伝えられており、廃寺後に樺崎八幡宮となった今も、本殿の床下には「足利義兼公御廟」と書かれた墓標(木柱)が立ち、この地が義兼の入定の地であることを物語っています。

この樺崎寺は、もとは義兼が参加した奥州合戦の戦勝祈願のために創建しましたが、その後、合戦の際に目にした平泉の毛越寺や中尊寺などの華麗な浄土庭園を中心とする寺院に深い感銘を受け、帰国後に浄土庭園を含む伽藍を整備したもので、頼朝をはじめ、有力御家人たちも競って自らの領地に浄土庭園を持つ寺院を造営しました。

また、かつて樺崎寺には義兼が作成を依頼した、運慶作とされる2体の「大日如来坐像」が存在しており、1体の坐像は寺の下御堂に安置し、もう1体の厨子入りの坐像は義兼が常に手元に置き、厨子を背負って諸国を行脚したと伝えられています。

この2体の坐像は明治の廃仏毀釈により樺崎寺から引き離されることとなり、1体は市内の足利氏ゆかりの光得寺に移され、もう1体は行方が不明となりましたが、平成20年にニューヨークで開催されたクリスティーズのオークションに出品され、日本の芸術作品として史上最高価格の約14億円で落札され、現在は宗教法人の真如苑が所有するといった数奇な運命を辿っています。

東国において運慶作の仏像が残されているのは、鎌倉幕府で重要な地位にあった人物が建てた寺院に限られており、また、樺崎寺跡の発掘調査により出土した瓦や陶磁器等の特徴からも、当時、義兼がいかに力を持っていたのかが伺えます。

鎌倉時代の足利氏は、義兼の子である3代の義氏(よしうじ)の時代に最盛期を迎えますが、その後は北条氏が実権を握って有力御家人を排除していった鎌倉幕府の中で、北条氏との姻戚関係などを通じて巧みに生き延び、頼朝の血統無きあと、源氏の嫡流である尊氏によって室町幕府が開かれることになります。

尊氏が武家のリーダーとなって鎌倉幕府を倒し、室町幕府を開くことが出来たのにはこうした道筋があり、特にその礎を築いた先祖・義兼の功績が大きかったと言えます。

鑁阿寺と樺崎寺

足利市の中心部にある鑁阿寺(ばんなじ)は、四方を堀に囲まれた義兼の居館跡をのちに寺院として整備したものです。

足利氏の氏寺であり、鎌倉時代の最先端の禅宗様を特徴とする国宝の本堂に本尊の大日如来をお祀りし、地元では「大日さま」と呼ばれ、市民に親しまれています。

樺崎寺は、この鑁阿寺から約5km離れた北東(鬼門)の方角に位置しており、義兼はその死後も足利氏の繁栄を願い、見守るために、この樺崎の地において入定したと考えられます。

足利の地は将軍家の父祖伝来の地として篤く庇護を受け、これら2寺をはじめとする一族ゆかりの社寺も繫栄し、守られてきました。

日本の中世を代表する武家の血統・足利氏のヒストリーを語る上で、鑁阿寺は足利氏の「氏寺」として、また、樺崎寺跡は鑁阿寺の奥の院にあたる足利氏の「廟所」として極めて重要な場所であり、ともに足利市が世界に誇る文化遺産です。

これからの樺崎寺のために(寄付金の使い道)

樺崎寺跡は平成13年に国史跡の指定を受け、足利市による発掘調査や保存整備事業を進めてきました。

第1期・第2期の整備を通じて、これまでに史跡の主要な部分の復元整備を行い、浄土庭園についても、遺構の保存状態が良好な15世紀前半~中頃の姿に復元することが出来ました。

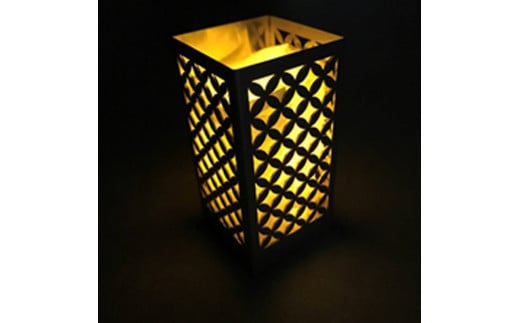

現在は、主に史跡東部の遺構の整備に取り組んでおり、本年度は、樺崎寺跡を訪れる人たちのための説明板や防犯設備などの設置と、憩いの場として文化遺産に親しんでいただけるような空間づくりを行うための実施設計業務を行う予定です。

足利市では、この樺崎寺跡の保存整備事業を通じて、浄土庭園を現代社会における安らぎの場として再現し、さらに人々が集えるような空間を整備するプロジェクトに取り組んでいます。

室町幕府将軍・足利尊氏へとつながる足利氏の繁栄の礎を築いた足利義兼の終焉の地、この樺崎寺跡に復元された浄土庭園を訪れ、遥かなる中世の夢の跡に思いを馳せてみませんか?

もし、このプロジェクトにご共感いただけましたら、ぜひ、クラウドファンディングへのご参加をお願いいたします!

※目標金額を達成できなかった場合や、目標金額を超えた場合でも、皆様からいただいた貴重な寄付金は、本プロジェクトに活用させていただきます。

樺崎寺跡復元イメージ図

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

お礼の品一覧

-

水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 96本 お水 飲料水 軟水で飲みやすい 備…

13,000 円

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。

【注意事項】

沖縄出荷不可 栃木県足利市

栃木県足利市

-

水 ミネラルウォーター 天然水 2L 24本 お水 飲料水 軟水で飲みやすい 備蓄…

10,000 円

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。

【注意事項】

沖縄出荷不可 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 24本 お水 飲料水 軟水…

12,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ココワイン 農民セット F7Z-021

18,000 円

希望にあふれた赤ワイン「農民ロッソ」と、日本の小粋な白ワイン「農民ドライ」の2本セット。「農民ロッソ」はやわらかなタンニンとたっぷりの果実味が特徴、「農民ドライ」は華やかな香り、爽やかな酸と凛とした味わいで人気の辛口白ワインです。バランスもよく、初めてワインを飲む方から、ワイン好きの方まで幅広く楽しんでいただけます。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。

※20歳未満の飲酒は法律により禁止されています。20歳未満の方のお申込みはご遠慮ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック のりものセット【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 …

29,000 円

●対象年齢:2歳以上

のりものが大好きなお子さまも大満足!

車と飛行機のヘッドの部分のパーツが入っていて、働くのりものが作れます。

消防車、パトカー、新幹線など大好きなのりものが作れるセットです。

カラフルなカラーリングのパーツでのりもののボディをカッコよく作ることができます。

ケースのフタ部分を駅として、周囲をブロックでぐるりと囲んで線路として見立てれば、スケールの大きなごっこ遊びを楽しむことができます。

●学研ニューブロックの特長

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。

●学研ニューブロック 3つのポイント

■やわらかくて大きいから安心!

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

■創造力を育む特徴的な形!

「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

■成長にあわせて長く遊べる!

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。

■お礼品の内容について

・学研 ニューブロック のりものセット[ブロックパーツ:20種96パーツ、取り扱い説明書、ユーザーシール]

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

自家製燻製 スモークチーズ はまちいず5個 桜チップ 燻製 手作り 濃厚 スモ…

10,000 円

桜チップでいぶした手作りスモークチーズとろりとしたチーズが絶品です。 スタートは家族のために燻製していたものが、あまりの美味しさに商品化。秘伝のスモーク方法により、外は香ばしく中はトロリとした絶妙の味わいです。お客様からはチーズよりもチーズらしい!と大好評でリピーター拡大中です。そのままでも温めてもOK。薄くスライスしてカリカリになるまで電子レンジで加熱すると絶品のチーズスナックに早変わりです!コーヒーなどのおやつやお酒のおつまみにもぴったりです。

【産地・原材料名】

ナチュラルチーズ/乳化剤

栄養成分表示100gあたりエネルギー335kcal、たんぱく質20.9g、脂質27.4g、飽和脂肪酸16.5g、糖質0~3.9g、炭水化物0~3.9g、食物繊維0.0g、食塩相当量2.5g

アレルゲン(27品目中)乳成分

【使用方法】

自家製手作り燻製を行っています。開封後はお早めにお召し上がり下さい。

【保存方法】

要冷蔵(10℃以下)

【注意事項】

アレルゲン(27品目中)乳成分 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【ふるさと納税】あしかがフラワーパーク入園券(2枚)+オリジナルグッズ F7…

10,000 円

あしかがフラワーパーク以下「当園という」は、有料植物園として全国1位の来園者を誇る花と光のテーマパークです。当園の核となる藤の花はCNNから世界の夢の旅行先10カ所に日本で唯一選出されました。

また10月下旬より開催されるイルミネーション 「光の花の庭」 は夜景コンベンションビューローが認定する日本三大イルミネーションに選ばれ、2016年から2021年まで6年連続で全国の夜景鑑賞士が選ぶ全国イルミネーションランキングにおいて、イルミネーション部門で全国1位を獲得。

四季折々、数多くの花々で彩られており年間で 160万人 以上の来園者が訪れます。当園の入場に年間を通じてお使い頂ける入園券と人気のオリジナルグッズをセットにした内容となっております。

【産地・原材料名】

◆藤の香りハンドクリーム:藤のはちみつを配合したハンドクリーム。雑貨の中では人気ランキング1位の商品です!手になじみやすく、軽やかな使い心地です。内容量 :30g

◆藤の香りの湯:藤の香りの入浴剤。藤の優しく心地よい香りをバスタイムでも。内容量 :25g×5

◆藤トートバッグ:ナチュラルな風合いのシンプルなトートバッグ。片面に藤柄をプリントしました。素材 :(表)綿・ポリエステル (裏)ポリプロピレンサイズ:約420mm(最大幅)×約290mm(高さ)×約110mm(マチ幅)持ち手:約223mm(最大高さ)

【使用方法】

あしかがフラワーパークの入園にご利用頂けます。

【注意事項】

入園券は有効期限がざいます。有効期限(1年~2年)は寄付の時期により異なります。

(例)2024年4月1日~2025年3月31日までの寄付は、2026年3月31日までとなります。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利マール牛粗挽き生ハンバーグ5個セット【 ハンバーグ 牛 冷凍 お取り寄せ…

10,000 円

余計なものはいれない。マール牛100%の自慢のハンバーグ

粗挽き、火入れ前の生の状態で急速冷凍しているのでふっくらジューシーに食べられる

足利マール牛は、大量の産業廃棄物となっていた葡萄の搾りかすを乳酸発酵して牛に与えて育てている、月3頭しか出回らない希少な牛です。堆肥はまた葡萄畑に還し、循環させています。マール(葡萄を乳酸醗酵させた牛の餌)を与え始めてから2年連続で牛のコンテストで優勝。牛くんたちも良く餌を食べてくれるようになり、旨味ののった牛肉に仕上がりました。このハンバーグは、100%足利マール牛を使った生ハンバーグです。驚くほどふっくらジューシーに仕上がっていてリピーター続出の人気商品です。

【産地・原材料名】

栃木県産牛肉/ソテードオニオン/パン粉/凍結全卵/牛乳/トマトケチャップ/食塩/香辛料/調味料(アミノ酸など)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・牛肉を含む)

【使用方法】

解凍後、よく焼いてお召し上がりください。

【保存方法】

マイナス23度以下で保存

【注意事項】

離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

生クリームいちご大福6個入【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-1315

10,000 円

国産いちごを1粒ごろっと、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のお餅で包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。

【産地・原材料名】

餅生地(米粉、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)

【保存方法】

-18℃以下で保存してください。

【注意事項】

※到着後、冷凍庫で保管ください。

※解凍後は当日中にお召し上がりください。

※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

生クリームフルーツ大福6個入 アソート【 デザート 栃木県 足利市 】 F7Z-13…

10,000 円

国産いちごをはじめ、ブルーベリー・パインといったフルーツを、ふわふわの北海道生クリーム、もちもち食感のおもちで包み込みました。甘酸っぱい果実とコクのあるクリームがマッチした、贅沢な和スイーツです。

【産地・原材料名】

[生クリーム大福(いちご)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、いちご/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)

[生クリーム大福(ブルーベリー)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、ブルーベリー/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)

[生クリーム大福(パイナップル)]餅生地(米粉(国産)、砂糖、還元水飴、食塩)、クリーム(生クリーム(国産)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、ぶどう糖)、パイナップル/加工澱粉、乳化剤、酵素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)

【保存方法】

-18℃以下で保存してください。

【注意事項】

※到着後、冷凍庫で保管ください。

※解凍後は当日中にお召し上がりください。

※離島への発送は致しかねますのでご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

まんぷく餃子 1パック22個入り F7Z-535

4,000 円

料理屋 恵MEGUMIの自慢の餃子を家庭でも食べれるように小ぶりに改良し、生餃子(冷凍)として店舗と自動販売機で販売しております。ニンニクは使わず、肉と野菜とたっぷり使用して栄養満点の餃子です。地元ではお子様からお年寄りの方まで多くのお客様に食べて頂いております。

【産地・原材料名】

野菜(キャベツ、玉ねぎ、ニラ、白菜、ショウガ)

食肉(豚肉)豚脂 醤油 酒 オイスター 砂糖 塩 白胡椒

片栗粉 調味料(L-グルタミン酸ナトリウム5-リボヌクレオタイド

ナトリウムアミノ酸等) 皮(小麦粉 食用植物油加工澱粉 酒精 酸味料)

脱脂加工大豆 アルコール 米 米こうじ

醸造アルコール カキエキス 増粘剤 キサンタン

着色料(カラメル 酢酸 食用ごま油 食用大豆油 食用こめ油

原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中):豚肉・大豆・小麦・胡麻

製造施設内で卵、乳、海老などアレルギー物質(27品目)を使用しています

【使用方法】

しっかり加熱しお召し上がり下さい

【保存方法】

冷凍

【注意事項】

・繁忙期のため年末年始の発送が大変遅れる場合がございます。ご了承ください。

餃子の製造や包装等丁寧に扱っておりますが、運送のタイミングなどで多少の衝撃がかかってしまい、多少の耳割れがある場合がございます。

何卒ご了承下さい。

【配達不可地域】

離島は配送不可 栃木県足利市

栃木県足利市

-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中14個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …

11,500 円

甘党を唸らす最中の逸品。

日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。

足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。

十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。

一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。

若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。

【産地・原材料名】

砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩

【保存方法】

直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。

【注意事項】

※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。

※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【返礼品なし】足利大学応援プロジェクト F7Z-A000

2,000 円

〇足利大学応援プロジェクトについて

本プロジェクトは、ふるさと納税制度を活用し、足利大学が実施する地域貢献や地域連携事業等に対して、支援を行うものです。

ご寄附いただいた寄附額の7割を足利市から足利大学へ翌年度補助金として交付する仕組みとなっております。

なお、返礼品はございませんので、足利市民の方もご寄付いただけます。

皆様の暖かいご支援をお願いいたします。

※残りの3割については、サイトの利用料等の事務費及び本市のまちづくりに関する事業に活用させていただきます。

〇ご寄附について

いただいたご寄附を可能な限り大学支援に活用するため、返礼品は設定しておりません。

※寄附金の使い道は、「文化・芸術・スポーツの振興」を選択してください。

※別の選択をされた場合は、自治体側で修正させていただきます。

〇足利大学をご紹介

足利大学は、1967年(昭和42年)に足利工業大学として開学しました。2018年(平成30年)に足利大学へ名称を変更、工学部、看護学部、大学院(修士課程・博士後期課程)を有する足利市内唯一の大学であり、足利市内に2つのキャンパスを展開しています。

足利大学は、聖徳太子が制定した「17条の憲法」の第1条にある「和を以って貴しと為す(以和為貴)」を建学の精神としており、崇高な人格と人間力豊かな人材の育成に努めています。

近年では、CN(カーボンニュートラル)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、国際交流という3つの柱のもと、これからの時代に必要とされる人材育成に力を入れています。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【返礼品なし】栃木県足利市応援寄附金(1000円単位でご寄附いただけます) …

1,000 円

「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。

寄附のお申し出の際に、いずれかの使い道をご指定してください。

ご指定がない場合は、市長におまかせにさせていただきます。

用途1

市政全般(足利市におまかせください)

用途2

子どもの輝く未来のため

用途3

活力ある産業振興と観光誘客

用途4

健康・福祉施策の充実

用途5

文化・芸術・スポーツの振興

用途6

快適で魅力ある住環境の整備

用途7

災害対策と安全安心なまちづくり

用途8

名刀山姥切国広を守り、未来へ受け継いでいくため

・お礼の品はございません。

・寄附申込みのキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。

名称:【返礼品なし】栃木県足利市応援寄附金(1000円単位でご寄附いただけます) 栃木県足利市

栃木県足利市

-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中11個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …

9,500 円

甘党を唸らす最中の逸品。

日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。

足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。

十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。

一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。

若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。

【産地・原材料名】

砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩

【保存方法】

直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。

【注意事項】

※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。

※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中22個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …

17,000 円

甘党を唸らす最中の逸品。

日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。

足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。

十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。

一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。

若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。

【産地・原材料名】

砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩

【保存方法】

直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。

【注意事項】

※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。

※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 48本 お水 飲料水 軟水…

21,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 2L 12本 お水 飲料水 軟水で飲…

18,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 24本 お水 飲料水 軟水…

24,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 48本 お水 飲料水 軟水…

42,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【3回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 72本 お水 飲料水 軟水…

30,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【6回定期便】 水 ミネラルウォーター 天然水 500ml 72本 お水 飲料水 軟水…

60,000 円

※こちらは定期便です※

爽やかな飲み心地、軟水のナチュラルミネラルウォーターです。

栃木県の自然に育まれた天然水を、こだわりの非加熱処理で自然のおいしさそのままにお届けします。

飲料水としてはもちろん、お料理やお酒の割り水、お茶やコーヒーを淹れるのにもおすすめです。

【特徴】

・pH6.3の中性

・硬度約45mg/Lの軟水で飲みやすい

【産地・原材料名】

水(鉱水):栃木県

【使用方法】

開封後はお早めにお飲みください。

【保存方法】

直射日光・高温を避けて保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME Pale Ale」355ml缶 8本セット【 クラフトビー…

22,000 円

ORIHIME Pale Ale

アルコール度数 4.5%

モルトとホップのバランスが程よく、豊かな柑橘系の香りが特徴のエールタイプのビールです。

エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!

ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。

ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。

温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。

【産地・原材料名】

原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン

製造:栃木県足利市

【保存方法】

要冷蔵

【注意事項】

お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。

また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。

未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME IPA」355ml缶 8本セット【 クラフトビール お…

22,000 円

ORIHIME IPA

アルコール度数 6.5%

惜しみなく使われたホップの苦味と香りがたまらない、エールタイプのビールです。

エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!

ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。

ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。

温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。

【産地・原材料名】

原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン

製造:栃木県足利市

【保存方法】

要冷蔵

【注意事項】

お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。

また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。

未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利発のCraft Beer 「ORIHIME Pale Ale / IPA」355ml缶 8本セット【 クラフ…

22,000 円

ORIHIME Pale Ale

アルコール度数 4.5%

モルトとホップのバランスが程よく、豊かな柑橘系の香りが特徴のエールタイプのビールです。

ORIHIME IPA

アルコール度数 6.5%

惜しみなく使われたホップの苦味と香りがたまらない、エールタイプのビールです。

エールの本場、イギリス・アメリカ仕込みの本物のCraft Beerをぜひ一度ご賞味ください!

ビールの仕込み水は、エール・ビールに必要なカルシウムを比較的多く含んだ地元・足利の地下水(自然のろ過作用により天然のミネラル分を豊富に含んだもの)を利用しています。

ボトルから直接ではなく、グラスに注いでまず香りを確かめてからお飲みいただくのがおすすめです。

温度が上がることによる、味や香りの変化もぜひお楽しみください。

【産地・原材料名】

原材料:麦芽(外国製造)、ホップ、カラギナン

製造:栃木県足利市

【保存方法】

要冷蔵

【注意事項】

お買い上げいただいた商品は、要冷蔵・賞味期限90日となっております。冷蔵庫に保管のうえ、お早目にお楽しみください。

また、一度開栓したらできるだけ早くお飲みください。

未ろ過ですので、濁りや沈殿物が見られることがありますが、品質には問題ありません。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

イタリアン料理セット(トマトソース9個、オリーブオイル1本)【 オリーブオ…

32,000 円

イタリア料理を楽しむセット。栃木県足利市で作られたトマトソースに、シェフ達も愛用するキヨエのオリーブオイルのセット。 トマトソースを使ってオリーブオイルで仕上げるだけで、パスタ・ピザカルパッチョ・サラダにも楽しめます。 キヨエのトマトソースは、足利市の会社がフレンチシェフと共同で作りました。オリーブオイルとトマトソースでイタリア料理をおいしく楽しめるセットです。

【産地・原材料名】

【トマトソース】トマト・ピューレづけ、たまねぎ、トマトペースト、ケッパー酢づけ、オリーブ油、 チキンブイヨン、酵母エキス、にんにく、食塩、 昆布エキス、砂糖、香辛料

【オリーブオイル】 食用オリーブ油

【保存方法】

【トマトソース】開封後は冷蔵保存 【オリーブオイル】冷暗所で保存

【注意事項】

【トマトソース】開封後は必ずふたをし、冷蔵保存の上お早目にお召し上がりください 栃木県足利市

栃木県足利市

-

美味しいだけじゃない、カラダが喜ぶ薬膳スープ【無添加】OUCHIdeYAKUZEN …

7,000 円

一杯のスープから、1日の始まり&1日の疲れをほぐす

【商品説明】

現代人に不足しがちなミネラル補給に、牡蠣のお出汁でベースを作り、東洋医学の考えに基づき、胃腸の働きを整え、身体を温め、心のリラックスを目的に取り入れた、みかんの皮や花椒、丁子などに、深谷名産の深谷リーキ〈西洋ねぎ:深谷産〉を加えました。お子様からご年配の方まで、どなたにも気軽に薬膳をお楽しみいただけるスープに仕上げました。

【産学協同開発商品】

日本薬科大学×正智深谷高等学校×大慶堂

開発協力会社

月星食品株式会社/六次産業協同組合

薬膳で健康的な食習慣を

私たちの身体は日々の食事からつくられています。

薬膳スープは「薬食同源」という考えに基づき、普段の食卓に取り入れやすい形で薬膳を届け、食習慣の見直しによって健康維持を促進したいという思いのもと、日本薬科大学・正智深谷高等学校・大慶堂が協同して開発したスープです。

生徒・学生さん達の意見やアイデアをもとに中医学の考えに沿って、アスリートやスポーツ愛好家、仕事などでヘトヘトな身体に、お腹を温め、血流を高める事により回復させる効果を期待した素材を取り入れたオリジナル薬膳スープとなっております。

【深谷名産の深谷リーキ】

深谷ねぎの技術を応用して栽培された「深谷リーキ(西洋ネギ)」は、加熱する事で旨みやとろけるような甘みが引き出されます。

ひと手間加えてアレンジ!

お湯を注ぐだけですぐ飲む事が出来る薬膳スープですが、お野菜などを煮込んだり、炒め物などの調味料としてもお使い頂けます。オリジナルのアレンジレシピも参考にお楽しみください。

【使用方法】

よく振ってから、大さじ1杯(20g程度)を100ccのお湯に溶いて、お好みの濃さでお召し上がりください。

【保存方法】

直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。

【注意事項】

※開栓後はキャップを閉め、 冷蔵庫に保存の上お早め にご使用ください。

※調理時・飲用時の熱湯でのやけどには、充分ご注意ください。

【製造元】月星食品株式会社

〒326-0047

栃木県足利市錦町77

0284-41-6743 栃木県足利市

栃木県足利市

-

美味しいだけじゃない、カラダが喜ぶ薬膳スープ【無添加】OUCHIdeYAKUZEN …

15,000 円

一杯のスープから、1日の始まり&1日の疲れをほぐす

【商品説明】

現代人に不足しがちなミネラル補給に、牡蠣のお出汁でベースを作り、東洋医学の考えに基づき、胃腸の働きを整え、身体を温め、心のリラックスを目的に取り入れた、みかんの皮や花椒、丁子などに、深谷名産の深谷リーキ〈西洋ねぎ:深谷産〉を加えました。お子様からご年配の方まで、どなたにも気軽に薬膳をお楽しみいただけるスープに仕上げました。

【産学協同開発商品】

日本薬科大学×正智深谷高等学校×大慶堂

開発協力会社

月星食品株式会社/六次産業協同組合

薬膳で健康的な食習慣を

私たちの身体は日々の食事からつくられています。

薬膳スープは「薬食同源」という考えに基づき、普段の食卓に取り入れやすい形で薬膳を届け、食習慣の見直しによって健康維持を促進したいという思いのもと、日本薬科大学・正智深谷高等学校・大慶堂が協同して開発したスープです。

生徒・学生さん達の意見やアイデアをもとに中医学の考えに沿って、アスリートやスポーツ愛好家、仕事などでヘトヘトな身体に、お腹を温め、血流を高める事により回復させる効果を期待した素材を取り入れたオリジナル薬膳スープとなっております。

【深谷名産の深谷リーキ】

深谷ねぎの技術を応用して栽培された「深谷リーキ(西洋ネギ)」は、加熱する事で旨みやとろけるような甘みが引き出されます。

ひと手間加えてアレンジ!

お湯を注ぐだけですぐ飲む事が出来る薬膳スープですが、お野菜などを煮込んだり、炒め物などの調味料としてもお使い頂けます。オリジナルのアレンジレシピも参考にお楽しみください。

【使用方法】

よく振ってから、大さじ1杯(20g程度)を100ccのお湯に溶いて、お好みの濃さでお召し上がりください。

【保存方法】

直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。

【注意事項】

※開栓後はキャップを閉め、 冷蔵庫に保存の上お早め にご使用ください。

※調理時・飲用時の熱湯でのやけどには、充分ご注意ください。

【製造元】月星食品株式会社

〒326-0047

栃木県足利市錦町77

0284-41-6743 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ブレンドこんがり ブレンド漆黒 ギフトセット(豆)[200g × 2袋] F7Z-1647

14,500 円

こちらはコーヒー豆での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド漆黒はイタリアンローストをブレンドしたアイスコーヒーにも使用できる重厚で力強い香味のブレンドです。ブレンドこんがりは「ブレンド漆黒」ほど深すぎず、酸味を抑え柔らかな苦味とコクのあるブレンドです。ぜひご賞味下さい。

※パッケージが変更になる場合がございます。

【産地・原材料名】

コーヒー豆【 (原産国名 グァテマラ(コスタリカ) コロンビア(ペルー) 】

【保存方法】

冷暗所で保存 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ブレンドこんがり ブレンド漆黒 ギフトセット(粉) [200g × 2袋] F7Z-1648

14,500 円

こちらはペーパーフィルター用に挽いた粉での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド漆黒はイタリアンローストをブレンドしたアイスコーヒーにも使用できる重厚で力強い香味のブレンドです。ブレンドこんがりは「ブレンド漆黒」ほど深すぎず、酸味を抑え柔らかな苦味とコクのあるブレンドです。ぜひご賞味下さい。

※パッケージが変更になる場合がございます。

【産地・原材料名】

コーヒー豆【 (原産国名 グァテマラ(コスタリカ) コロンビア(ペルー) 】

【保存方法】

冷暗所で保存 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ブレンド芳潤 ブレンド円熟 ギフトセット(豆)【 コーヒー 栃木県 足利市 …

14,500 円

こちらはコーヒー豆での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド芳潤はブレンドの中で最も軽やかで、酸が少なく、ほのかに爽やかな香りを持つコーヒーです。ブレンド円熟は丸く、酸と苦みのバランスの取れたマイルドなブレンドです。ぜひご賞味下さい。

※パッケージが変更になる場合がございます。

【産地・原材料名】

コーヒー豆ブレンド芳潤【 (原産国名 エチオピア グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) 】 ブレンド円熟【 (原産国名 グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) コロンビア(ペルー) 】

【保存方法】

冷暗所で保存 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ブレンド芳潤 ブレンド円熟 ギフトセット(粉)【 コーヒー 栃木県 足利市 …

14,500 円

こちらはペーパーフィルター用に挽いた粉での提供になります。当店は「こんがりコーヒー」という名前のとおり、しっかりと火を入れた飲み応えのあるコーヒーを提供することを目的として日々、コーヒー豆の焙煎を行っております。当店の2種類のメインブレンドをギフトセットに致しました。ブレンド芳潤はブレンドの中で最も軽やかで、酸が少なく、ほのかに爽やかな香りを持つコーヒーです。ブレンド円熟は丸く、酸と苦みのバランスの取れたマイルドなブレンドです。ぜひご賞味下さい。

※パッケージが変更になる場合がございます。

【産地・原材料名】

コーヒー豆ブレンド芳潤【 (原産国名 エチオピア グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) 】 ブレンド円熟【 (原産国名 グァテマラ(ホンジュラス、ルワンダ) コロンビア(ペルー) 】

【保存方法】

冷暗所で保存 栃木県足利市

栃木県足利市

-

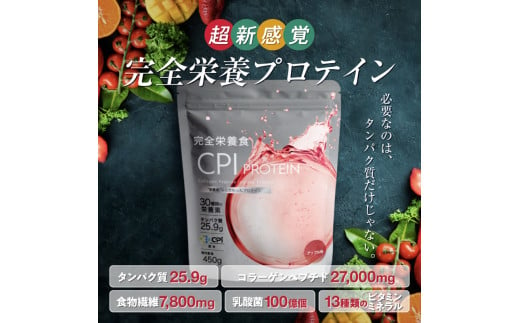

ALLUPCPIプロテイン レモン味 900g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-15…

20,000 円

栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※タンパク質(無水換算値):31.6g(含有比率95.8%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

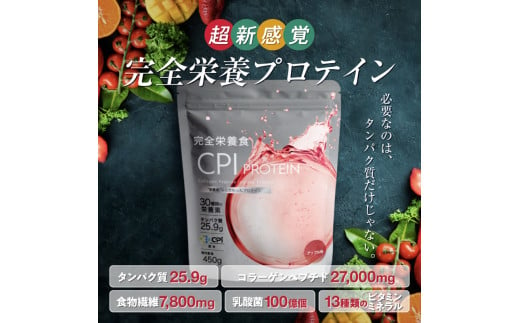

ALLUPCPIプロテイン スポーツドリンク味 900g【 プロテイン 栃木県 足利…

20,000 円

安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※タンパク質(無水換算値):32.5g(含有比率98.5%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

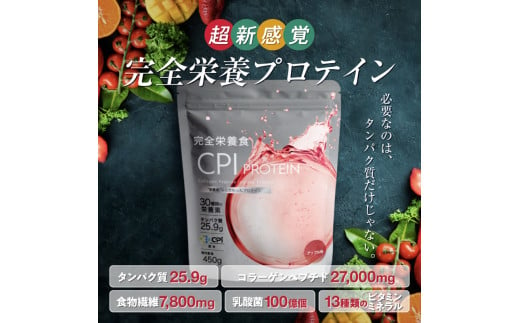

ALLUP CPIプロテイン ヨーグルト味 900g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F…

20,000 円

安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クリーミングパウダー、クエン酸/香料、甘味料(アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※一部添加物には乳糖が含まれています

※タンパク質(無水換算値):30.0g(含有比率90.9%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ALLUP CPIプロテイン レモン 味 330g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…

10,000 円

栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ステビア)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※タンパク質(無水換算値):31.6g(含有比率95.8%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ALLUP CPIプロテイン スポーツドリンク味 330g【 プロテイン 栃木県 足利…

10,000 円

栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クエン酸/香料、甘味料(アセスルファムK、アスパルテーム)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※タンパク質(無水換算値):32.5g(含有比率98.5%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ALLUP CPIプロテイン ヨーグルト味 330g【 プロテイン 栃木県 足利市 】…

10,000 円

栃木県足利市に自社工場を構え安心安全国内自社工場での製造

■「次世代プロテイン」誕生。

CPI=Collagen Peptide Isolate

CPIプロテイン は、低分子で体内に吸収されやすい

「コラーゲンペプチド」が主成分の

ホエイ 、 ソイ に次ぐ新しい プロテイン です。

運動した直後に

甘い プロテイン は飲みにくい!

そんな方のために!

■CPIプロテインが選ばれる理由

1.圧倒的なタンパク質含有量

90%以上のタンパク質含有量を実現

※ スポーツドリンク 味の場合

2.筋肉増量効果

CPIプロテインは WP Iホエイプロテイン より

筋肉量の増加、脂肪量の減少が証明されています

3.運動後の身体をサポート

続けて摂取することで足首や腱の安定性の向上、

怪我の抑制や痛みの改善にも効果があることが

確認されています。

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、クリーミングパウダー、クエン酸/香料、甘味料(アスパルテーム、スクラロース、ネオテーム)、V.C、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分、大豆含む)

※一部添加物には乳糖が含まれています

※タンパク質(無水換算値):30.0g(含有比率90.9%)

【使用方法】

運動量や目的にあわせ付属のスプーン2~3杯を水200mlに溶かしてお飲み下さい。

おすすめの摂取ポイント:朝食時、運動前直後、おやすみ前

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

MadBull パワー ホエイ プロテイン 1kg チョコレート風味 1食あたりのタンパ…

11,000 円

MadBull パワー ホエイプロテイン 1kg

プロテイン :一食あたり タンパク質 23g

ビタミン11種、乳酸菌10億個

グルテンフリー、保存料フリー、合成着色料フリー

国内自社工場で製造

パワー ホエイプロテイン が選ばれる4つのポイント

【タンパク質高配合】

・1食あたりたんぱく質23g

ホエイたんぱく質100% アミノ酸スコア100

人間のカラダは元々、水とタンパク質が主要な構成成分です。

豊富なタンパク質でカラダ作りをサポートします。

【タンパク質だけじゃ無い栄養素】

・ビタミン11種、乳酸菌10億個

ビタミン 全11種類を配合し、体のコンディショニングに関わる重要な役割を果たします。

乳酸菌 腸内環境のバランスを保ち、悪玉菌の増加の可能性を減らすことができます。

【毎日続けられる品質、美味しさ】

・グルテンフリー、保存料フリー、合成着色料フリー

毎日飲むものだからこそ、素材にこだわり、

カラダにいい3つのフリーで安心に飲むことができるプロテインです。

【国内自社工場での安心・安全な品質で】

・一貫生産体制だから叶う圧倒的なコスパと品質

安全と品質を第一に、満足いただける溶けやすさと飲みやすいさを

追求するするため、3年という月日をかけて準備

原材料の手配~商品開発~製造~販売を管理しているため、

高品質な プロテイン をお求めやすい価格ご提供します。

※注意事項

・体質に合わない方は、使用を中止してください。

・食物アレルギーをお持ちの方は原材料名表示をお確かめの上お買い求めください。

・妊娠・授乳中及びお薬を服用中の方は医師とご相談の上ご利用ください。

・プロテインを水などに溶かした後はお早めにお召し上がりください。

・開封後は密閉し、お早めにお召し上がりください。

・乳幼児の手の届かないところに保管してください。

・高温や直射日光の当たる場所に保管しないでください。

・食生活は主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※ プロテインシェイカー は付属いたしません。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

品切れ中

CPIジュニアプロテイン 600g グレープ【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1…

14,500 円

1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!

2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。

3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。

4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに

5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、ブドウ糖、ぶどう果汁粉末、ブルーベリーパウダー、希少糖(アルロース)、デキストリン/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、マリーゴールド色素(ルテイン含有)、着色料(紅麴、クチナシ)、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

品切れ中

CPIジュニアプロテイン 600g チョコ【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1582

14,500 円

1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!

2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。

3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。

4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに

5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!

【産地・原材料名】

マルトデキストリン(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド、ココアパウダー、クリーミングパウダー、希少糖(アルロース)、/香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳・ゼラチン・大豆を含む)

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

CPIジュニアプロテイン 600g レモン【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z-1584

14,500 円

1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!

2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。

3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。

4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに

5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!

【産地・原材料名】

乳たんぱく(アメリカ製造)、コラーゲンペプチド、希少糖(アルロース)、レモンパウダー/酸味料、甘味料(ステビア)、香料、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳・ゼラチンを含む)

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

CPIジュニアプロテイン 600g マスカット【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…

14,500 円

1)親御さんの悩みを解決する4種のサポートプロテイン!

2)ジュニアアスリートの体づくりに、タンパク質とカルシウムが手軽にとれる子供用プロテイン!砂糖不使用で低糖質なので続けやすい。

3)甘味料には植物性のステビアとオリゴ糖を使用。人工甘味料なしなので子供が毎日飲んでも安心です!合成着色料・合成保存料・増粘剤も無添加で、オーガニック・ナチュラル志向の方におすすめ。

4)野球やサッカー、テニス、陸上、バスケットボール、水泳選手などのスポーツキッズに

5)骨の材料となるカルシウム・マグネシウムをバランスよく配合。そのほか背が伸びる時期に大切な亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンDなどもバランスよく配合しています!

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、シャインマスカット粉末果汁、ブドウ糖、希少糖(アルロース)、レモンパウダー/酸味料、香料、甘味料(ステビア)、クエン酸カルシウム、酸化マグネシウム、V.C、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯(約20g)を目安に150ccの水に溶かしてお飲み下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

CPIプロテイン完全栄養食アップル 450g【 プロテイン 栃木県 足利市 】 F7Z…

12,000 円

1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮

1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!

たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。

2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

3.美味しさにこだわり

コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

CPIプロテイン完全栄養食オレンジマンゴー 450g【 プロテイン 栃木県 足利…

12,000 円

1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮

1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!

たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。

2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

3.美味しさにこだわり

コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

CPIプロテイン完全栄養食オレンジマンゴー 900g【 プロテイン 栃木県 足利…

22,000 円

1.30種類の栄養素をぎゅっと濃縮

1日に必要な栄養素を基準値の1/3以上配合!

たった1杯飲むだけで、現代人が不足しがちなビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンC・カルシウム・マグネシウム・鉄・亜鉛・食物繊維などの30種類の栄養素を手軽にとることができます。

2.朝ごはん代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ! また昼食をとる時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽にとることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

3.美味しさにこだわり

コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

【使用方法】

1食につき、付属のスプーン2杯又は3杯程度を目安に約200ccの水またはお好きな飲料に溶かしてお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。

【注意事項】

寄附申込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承下さい。

●食品アレルギーの方、薬を服用した通院中の方はお召し上がりになる前に必ず医師にご相談下さい。

●体質により、おなかが緩くなる場合がございます。

●開封後はホコリや髪の毛が入らないようしっかりジッパーを閉め、賞味期限に関わらずお早めにお召し上がり下さい。

●お召し上がりいただく直前に溶かし、溶かした後は速やかにお召し上がり下さい。

●濡れたスプーンを袋の中に入れないで下さい。

※計量スプーンは粉の中に埋もれている場合があります。

※同梱スプーンにひび、割れなど破損があった際には、破片の混入の恐れがありますので使用を中止して下さい。

※製品には万全を期しておりますが、万一品質に不具合がございましたら、お手数ですが弊社までご連絡下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ミックスベリー風味)【 プロテイ…

10,000 円

独自開発CPIプロテイン使用

たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。

朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

美味しさにこだわり

健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:74kcal たんぱく質:14.9g 脂質:0.1g 炭水化物:3.4g 食塩相当量:0.094g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、ラズベリーパウダー、アルロース(希少糖)、カシスパウダー、ストロベリーパウダー、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、酸味料、香料、甘味料(ステビア)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)

【使用方法】

スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ピーチ味)【 プロテイン 栃木県 …

10,000 円

独自開発CPIプロテイン使用

たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。

朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

美味しさにこだわり

健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:73kcal たんぱく質:15.7g 脂質:0.1g 炭水化物:2.2g 食塩相当量:0.058g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:242マイクロg

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン、ピーチ果汁粉末/V.C、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチン・ももを含む)

【使用方法】

スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (レモン味)【 プロテイン 栃木県 …

10,000 円

独自開発CPIプロテイン使用

たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。

朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

美味しさにこだわり

健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:73kcal たんぱく質:15.1g 脂質:0.1g 炭水化物:2.8g 食塩相当量:0.056g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、レモン果汁パウダー、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチンを含む)

【使用方法】

スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

デイリープロテイン THE PERFECT COLLAGEN (ヨーグルト味)【 プロテイン 栃…

10,000 円

独自開発CPIプロテイン使用

たんぱく質原料として『コラーゲンペプチドアイソレート』を使用しています。たんぱく含有率が非常に高く、消化と吸収が早いのが特徴です。トレーニング後のたんぱく質補給や栄養補給に最適です。

朝ごはんの代わりに。忙しい毎日でもバランスの取れた食事を!

忙しい朝でも、水にさっと溶かして飲むだけ!また昼食を取る時間がない、夜に食欲がわかない時でも、飲むだけでバランスの取れた食事を手軽に取ることができます。栄養不足を解消し、健康的な生活をサポートします。

美味しさにこだわり

健康食品だからと言って、味に妥協はありません。CPIプロテインは美味しさにもこだわり、飲むことが楽しみになること間違いなし!コラーゲンペプチド由来をいかし、飲みやすくてクリアな味にこだわりました。

●栄養成分表示(1食20g当たり) エネルギー:72kcal たんぱく質:14.7g 脂質:0.1g 炭水化物:3.1g 食塩相当量:0.056g ナイアシン:14mg パントテン酸:5.6mg ビタミンA:903マイクロg ビタミンB1:1.2mg(100%) ビタミンB2:1.4mg ビタミンB6:1.4mg(108%) ビタミンB12:3.0マイクロg ビタミンC:1,000mg(1000%) ビタミンD:5.8マイクロg ビタミンE:8.9mg(141%) 葉酸:240マイクロg

【産地・原材料名】

コラーゲンペプチド(ドイツ製造)、アルロース(希少糖)、植物油脂、パイナップル果実抽出物(セラミド含有)、シクロデキストリン/V.C、香料、酸味料、甘味料(ステビア)、ナイアシン、抽出V.E、パントテン酸、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12(一部にゼラチン・乳・大豆を含む)

【使用方法】

スプーン1杯(約10g)を100mlの水もしくはスプーン2杯(約20g)を200mlの水でお召し上がり下さい。

【保存方法】

高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存して下さい。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロックたっぷりバラエティセット【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 …

44,000 円

●対象年齢 2歳以上

学研ニューブロックの中で、パーツの形がいちばん豊富に入っているセットにです。

動物パーツや恐竜パーツ、乗り物パーツ、花輪のパーツなどバラエティ豊かなパーツがたくさん入っているので、他のセットでは作れない組み合わせの作品が作れます。

ブロックとブロックを組んで遊ぶことができるるお子さまには最適なセット。お子さまの思い描くまま、想像力豊かに色んな作品が作れます。

お片付けの習慣化に役立つケース入りのセットです。

●学研ニューブロックの特長

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの創造性を刺激し、豊かな経験をつくります。

●学研ニューブロック 3つのポイント

■やわらかくて大きいから安心

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

■創造力を育む特徴的な形

つなぐ、はさむ、さしこむなど様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

■成長にあわせて長く遊べる

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。

■お礼品の内容について

・学研 ニューブロック たっぷりセット[ブロックパーツ:35種174パーツ、取り扱い説明書、ユーザーシール]

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック ボリューム500【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F…

81,000 円

●対象年齢 2歳以上

基本の形と色のパーツが15種500個入り!

パーツ数が多いので、一度にたくさんの作品を作ることができ、きょうだいや家族、友だちなどみんなで一緒に遊んで楽しめます。

また、子どもの背丈くらいの高さの巨大ロボットを作ることもできます。

●学研ニューブロックの特長

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。

●学研ニューブロック 3つのポイント

(1)やわらかくて大きいから安心

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

(2)創造力を育む特徴的な形

つなぐ、はさむ、さしこむなど様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

(3)成長にあわせて長く遊べる

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで、2歳から小学生以上になっても長く遊べます。

◆お礼品の内容について

・学研 ニューブロック ブロック:15種500個 取扱説明書

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック プラレールと遊ぼう!ジオラマデラックスセット 【 おも…

37,000 円

●対象年齢 3歳以上

●学研ニューブロック ブロックパーツ:19種140パーツ、取扱説明書

© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

鉄道玩具「プラレール」とコラボレーションして誕生した「プラレールと遊ぼう! Gakkenニューブロックジオラマセット」。

子どもたちの自由な創造力で作ったニューブロックの街をプラレールがカッコよく走ります。

プラレールと遊ぶためパーツがたくさん入ったデラックスセットです。

高層ビルや鉄橋などの大きな作品が作れます。

プラレールも一緒におかたづけできる大きなプラケース入り。

ビルや鉄橋を作るのにもピッタリな薄いグレーのパーツなど、プラレールが走る街の情景を作りやすい色や形のパーツがたくさん入っていて、プラレールの電車が走るカッコいい大きなジオラマが作れます。

新登場のプラレールのパーツと組み合わせて一緒に遊べる『スペシャルパーツ』は、駅舎や橋などが立ち並ぶ街の風景を再現でき、ジオラマの世界が今まで以上にリアルに広がります。

建物の他にも、恐竜が住む世界や花いっぱいの世界など、お子さまの想像力を膨らませ、自由に思い描く情景が作れます。

遊びの特性が違うおもちゃの「プラレール」と「ニューブロック」を組み合わせることで、遊びの幅が一段と広がり、お子さまの想像力や創造力がより一層刺激されます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック プラレールと遊ぼう!ジオラマスタートセット 【 おもち…

18,000 円

●対象年齢 3歳以上

●学研ニューブロック 15種70個 取扱説明書

© TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

プラレールと作るジオラマの基本のパーツが入ったセットです。

プラレールが走る街の情景を作りやすい色や形のパーツがたくさん入っていて、プラレールの電車が走るカッコいいジオラマが作れます。

新登場のプラレールのパーツと組み合わせて一緒に遊べる『スペシャルパーツ』は、駅舎や橋などが立ち並ぶ街の風景を再現でき、ジオラマの世界が今まで以上にリアルに広がります。

建物の他にも、恐竜が住む世界や花いっぱいの世界など、お子さまの想像力を膨らませ、自由に思い描く情景が作れます。

遊びの特性が違うおもちゃの「プラレール」と「ニューブロック」を組み合わせることで、遊びの幅が一段と広がり、お子さまの想像力や創造力がより一層刺激されます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック ミルきらプリンセス 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足…

21,000 円

●対象年齢:2歳以上

つくること大好き!かわいいもの大好き!そんなお子さまにピッタリのブロックです。

きらきら輝くラメ入りの「きらきらパーツ」と、やわらかいパステルカラーの「ミルキーパーツ」がたくさん入ったかわいさ満点のセットです。

赤や青といった原色カラーのブロックとはひと味違う、やさしい色合いのブロックです。

プリンス&プリンセスや白馬のパーツも付いていて、人形のごっこあそびが楽しめます。

輝くパーツでお城や馬車を作れば、童話のような夢見るお話の世界が広がります。

ゆめかわな「きらきらパーツ」と「ミルキーパーツ」で作った作品でプリンス&プリンセスになりきって、ストーリーやシーンに合わせた空想あそびが楽しめます。

《学研ニューブロックの特長》

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。

《学研ニューブロック 3つのポイント》

■やわらかくて大きいから安心!

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

■創造力を育む特徴的な形!

「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

■成長にあわせて長く遊べる!

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。

内容量

ブロックパーツ:16種90パーツ、取扱説明書

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

学研ニューブロック きほん100 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F…

21,000 円

●対象年齢:2歳以上

ブロックをつなげたり組み立てたりすることに慣れてきて、ブロック遊びが楽しくなってきたお子さまにピッタリのきほんセットです。

「つなげる」「組み立てる」などの基本的なブロック遊びがいろいろできるパーツがたっぷり100パーツ入っています。

ベーシックな形のパーツは、赤・青・黄色などの基本のカラーに加え、水色やピンクなどのパステルカラーも入ってます。

たくさんパーツが入っているから、大きくてカラフルな作品が作れます。

ニューブロックは、積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な作品が作ることができ、遊びながら空間認知能力を育みます。

《学研ニューブロックの特長》

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。

《学研ニューブロック 3つのポイント》

■やわらかくて大きいから安心!

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

■創造力を育む特徴的な形!

「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

■成長にあわせて長く遊べる!

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。

内容量

ブロックパーツ:17種100パーツ、取扱説明書

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

品切れ中

学研ニューブロック きほん60 【 おもちゃ 知育玩具 栃木県 足利市 】 F7…

15,000 円

●対象年齢:2歳以上

「組む」「つなぐ」などのブロック遊びをはじめたお子さまにピッタリのきほんセットです。

ベーシックな形のパーツだから、2才からのはじめてのブロック遊びにも最適。

いろいろ作れるベーシックな形のブロックが60パーツ入っていて、色も赤・黄・青などの使いやすいカラーがそろっています。

お子さまの創造力を刺激して、大好きなロボットや車など、自由な作品が作れるきほんセットです。

学研ニューブロックは、積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な作品が作ることができ、お子さまは夢中で遊びながら自然と空間認知能力を高めることができます。

《学研ニューブロックの特長》

Gakkenニューブロックは、1960年代から親子3世代にわたり多くのご家庭、保育園・幼稚園で愛されてきた知育ブロックです。

やわらかくて大きいから組み立てやすく、小さなお子さまにも安全なブロック。

積み上げるだけでなく、縦にも横にも斜めにも組めるので、立体的な大きな作品が作れます。

遊び方無限のニューブロックは、お子さまの「創造性」を刺激し、豊かな「経験」をつくります。

《学研ニューブロック 3つのポイント》

■やわらかくて大きいから安心!

やわらかいから踏んでも投げても痛くない、大きいから誤飲の心配がない安心設計。

■創造力を育む特徴的な形!

「つなぐ」「はさむ」「さしこむ」など様々な組み方ができ、創造力や立体認知力を育みます。

■成長にあわせて長く遊べる!

見立て遊びやごっこ遊び、大きな作品作りまで1.5歳から小学生になっても遊べます。

内容量

ブロックパーツ:16種60パーツ、取り扱い説明書

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市、 原材料名:PE 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ココワイン/風のワインセット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-0…

22,000 円

風味豊かな白ワイン「風のエチュード」とバランスの良い赤ワイン「風のルージュ」の2本セット。「風のエチュード」は、シャルドネが主体。辛口の白ワインで、お寿司や天ぷらなど和食とも良く合います。「風のルージュ」は、ツヴァイゲルトが主体。若々しく豊かな果実味とフレッシュな酸と程よい渋味。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ココワイン/月と太陽セット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-009

25,000 円

「陽はまた昇る」は日本の気候によく合い、タンニンのしっかりとした味わいの葡萄に育つタナ種が主体。カベルネ・ソーヴィニョンとブレンドすることで力強さと優しさのある赤ワインが生まれます。「月を待つ」はケルナー種主体の香り高くエレガントな白ワイン。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。

●2019年11月25日 駐日ローマ法王庁大使館で開かれた昼食会で、「2016陽はまた昇る」と「2018月を待つ」をお使いいただきました。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ココワイン/山のワインセット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-…

32,000 円

豊かな酸の白ワイン「山のカンタータ」とフルボディの赤ワイン「山のタナ」の2本セット。「山のカンタータ」は、プティ・マンサンが主体。豊かな酸と長い余韻を感じます。「山のタナ」は、タナ種が主体。奥行きのある酸味をエレガントな果実味と柔らかいタンニン、香ばしいオークの香りが取り囲んでいます。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

スパークリングワイン/北のぼ【 ワイン お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-011

21,000 円

「陽はのぼる 美しき泡、たちのぼる」

のびやかな酸と上品なコクが特徴の「北のぼ」は、北海道・余市のピノ・ノワール、シャルドネなどから、シャンパーニュと同じ伝統的なビン内二次醗酵でつくったスパークリングワインです。熟成期間は50ヶ月以上。こころみ学園の園生たちが毎朝毎晩ビンを45度ずつ回すルミアージュなど、ていねいな手作業でつくられたココ・ファーム・ワイナリーの自信作です。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ココワイン/ワイン6本セット【 ワイン セット お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-0…

54,000 円

日本の葡萄100%からつくったココワイン。飲みごろの定番ワイン6種のセットを足利の醸造場からお届けいたします。「Ashicoco」「農民ドライ」「こころぜ」「農民ロッソ」「風のルージュ」「風のエチュード」。普段の食卓から、本格的なお料理まで、幅広く合わせやすい組み合わせです。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ベルジュ風*葡萄酢6本セット【 お酢 栃木県 足利市 】 F7Z-012

20,000 円

ベルジュとは、酸味のあるグリーンハーベストの葡萄果汁のこと。

グリーンハーベストとは、よい葡萄を実らせるために、葡萄の収量を制限し、摘房(間引き)することです。

この葡萄酢は、ココ・ファーム・ワイナリーの自家畑の若摘み葡萄を使用した飲みやすく健康的なお酢です。

3倍程度に希釈してお召し上がりください。

【産地・原材料名】

果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、葡萄酢、はちみつ、葡萄/香料

【使用方法】

3倍程度に希釈してお召し上がりください。

【保存方法】

直射日光を避け常温で保存して下さい。開栓後はふたを閉め、冷蔵庫で保存してください。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

品切れ中

ココワイン/ハーフ3本セット【 ワイン お酒 栃木県 足利市 】 F7Z-019

17,000 円

日本の葡萄100%から醸造した日本ワインのハーフサイズ3本セットです。(農民ドライ×1、こころぜ×1、農民ロッソ×1 各375ml)

赤ワイン「農民ロッソ」は、やわらかなタンニンとたっぷりの果実味が特徴。白ワイン「農民ドライ」は、華やかな香り、爽やかな酸と凛とした味わいで人気のワイン。ロゼワイン「こころぜ」は、チャーミングな香りと味わいの美しいバラ色のワインです。

初めてワインを飲む方にもおすすめできるこの3本セットは、和食、中華、エスニックなど幅広いお料理にマッチします。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【定期便3ヶ月】ココワイン/月と太陽セット 3ヶ月連続でお届け【 ワイン お…

73,000 円

「陽はまた昇る」は日本の気候によく合い、タンニンのしっかりとした味わいの葡萄に育つタナ種が主体。カベルネ・ソーヴィニョンとブレンドすることで力強さと優しさのある赤ワインが生まれます。「月を待つ」はケルナー種主体の香り高くエレガントな白ワイン。どちらも日本の葡萄を、野生酵母で醗酵させました。

●2019年11月25日 駐日ローマ法王庁大使館で開かれた昼食会で、「2016陽はまた昇る」と「2018月を待つ」をお使いいただきました。

【産地・原材料名】

産地:栃木県足利市

原材料:葡萄(日本産) 亜硫酸塩

【保存方法】

18℃以下の冷暗所

【注意事項】

18℃以下の冷暗所で保存をお願いいたします。

ヴィンテージは写真と異なることがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

ワイナリー見学&テイスティングコース ペアチケット(お土産付き)【 ワイン…

37,000 円

ワイナリーのスタッフが、ぶどう畑や醸造場などをご案内するワイナリー見学、自家製ワインを飲み比べるテイスティングに加え、お土産が付いたコースです。

1950年代に急斜面の山を開墾したぶどう畑は圧巻です。テイスティングでは5種のワインを試し、好みなどを知るきっかけにしてください。

ワインを知らなかった人には、より身近になるような、詳しい人には日本ワインがもっと面白くなるような体験です。

お土産には、ワイン2本とワイナリー内の施設で利用できるコインがついていますので、カフェやショップでの買い物も楽しめます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

香雲堂本店 足利銘菓 古印最中18個 化粧箱入り 個包装 和菓子 もなか 最中 …

14,000 円

甘党を唸らす最中の逸品。

日本最古の学校「足利学校」、足利氏祖先の古刹「国宝 鑁阿寺」など歴史的遺産が数多く存在する足利。

足利ゆかりの古印、落款にちなんだ「古印最中」は一途な郷土愛を託した足利市の代表的銘菓です。

十勝産の小豆を厳選し、創業当初から変わらない「煮くずし法」という手法で作られた餡の風味と奥行きのある甘さは、今も脈々と受け継がれています。

一般的な最中の1.5倍~2倍の大きさで1個約70g。時間経過によるあんと最中皮の馴染みの美味しさもお楽しみ下さい。

若き日の相田みつを氏制作の包装紙ともに全国にファンを持っています。

【産地・原材料名】

砂糖(国内製造)、小豆(国産)、還元水飴、もち米(国産)、寒天、食塩

【保存方法】

直射日光を避け、常温の涼しい場所で保存してください。

【注意事項】

※冷蔵庫・冷凍庫で保存しますと、温度差で最中の皮が変質することがありますのでお避け下さい。

※季節によって包装形態が変更になる場合がございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 白 S F7Z-547

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 白 M F7Z-548

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 白 L F7Z-549

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 白 XL F7Z-550

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 黒 S F7Z-551

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 黒 M F7Z-552

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 黒 L F7Z-553

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

足利市 マンホールTシャツ 黒 XL F7Z-554

14,000 円

足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 S F7Z-555

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 M F7Z-556

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 L F7Z-557

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白 XL F7Z-558

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 白

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)"

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:白

サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 S F7Z-559

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:S 身丈66cm 身巾49cm 肩巾44cm 袖丈19cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 M F7Z-560

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:M 身丈70cm 身巾52cm 肩巾47cm 袖丈20cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 L F7Z-561

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:L 身丈74cm 身巾55cm 肩巾50cm 袖丈22cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒 XL F7Z-562

14,000 円

バックプリント 足利市 マンホールTシャツ 黒

・足利市マンホールデザイン『関東・栃木県』

徳川家康から足利学校の庠主へ贈られた旗に記されていた○に学の字。

その背面には、学徒が読めない字などを紙に書いて枝に結ぶと、ふりがなや注釈が付けられていたという伝説が残るかなふり松が覆い、外周は開運大吉や学業成就のほかに「水が流れるように物事が良く進む」という意味のある易占いの卦が取り囲んでいます。

マンホール蓋としては異例の繊細な線。

幾何学的で存在感のあるスタイリッシュなデザイン。

インスタグラムでもデザインの解説をしています。

English description for this design is here on Instagram.

www.instagram.com/p/CazXeiZrIss/?utm_medium=copy_link

・素材 コットン100%

※サイズ寸法は商品画像欄に記載してあります。

そちらをご覧になった上でご購入お願い致します。

着用モデル : 男性モデル 186cm (Mサイズ)、女性モデル 165cm (Mサイズ)

【産地・原材料名】

コットン100%、プリント地:京都府京都市

【その他】

色:黒

サイズ:XL 身丈78cm 身巾58cm 肩巾53cm 袖丈24cm

【注意事項】

【お取り扱い上のご注意】

・洗濯の際は蛍光漂白剤が入っていない洗剤をご使用ください。

・濃色は白色や淡色のものと分けて洗ってください。

・濡れたまま放置しないで下さい。

アイロンの際は当て布を使用してください。

・プリント部分にはもみ洗いは避け直接アイロンをあてないでください。

・乾燥機のご使用はプリント部分の劣化を早める恐れがございます。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ウルフグレー(S…

137,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・キルトグレー(S…

147,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・キルトベージ…

147,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…

150,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ウルフグレー(M…

193,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・キルトグレー(M…

203,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・キルトベージ…

203,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…

207,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジグレー・ラビットグレー(…

133,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【アンビエントラウンジジャパン】犬ペットラウンジベージュ・ラビットベー…

133,000 円

世界中のドッグトレーナーや愛犬家に支持され、愛犬の睡眠と健康を守るための機能をギュッと詰め込んだ高品質のペットベッド、ペットラウンジです。

・犬達の習性を熟知した動物専門家監修によって設計されたデザイン

・外して洗濯機で洗えるカバーでいつでも清潔

・独自開発のまくら付き、低反発ハイブリッドフィリング、および、クッション性強化のための独自ウレタンで仕上げました。

安定したべッドの上質感でペット達はたちまち虜になり、快適な睡眠をサポート。

・耐久性の高い素材(高密度1200デニールナイロン)のタフ設計。心地良さがライフタイムで続くサステナブルなベッド

・ベッドの中を常に新鮮な空気で換気し、熱がこもりにくいSmartVent(TM)システム採用

・オーダーを受けてから1点1点手作業での最終のセッティングを行い発送の日本品質

【注意事項】

※お申込みが集中した際は、お届けまでにお時間がかかる可能性がございます。

※アンビエントラウンジジャパン公式サイトの60日トライアルサービスはご利用いただけません。ご了承ください。

【お手入れに関する注意点】

・取替カバー部分

ファスナーを開け、取り外してお洗濯できます。お洗濯の際は洗濯ネットに入れて手洗いモードにする等、お使いの洗濯機に合わせて設定してください。

洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

・本体ラウンジ部分

ナイロン生地で撥水加工されていますので、中身を取り出さずにそのまま水洗いできます。

必要に応じて中性洗剤をお使いください。

持ち手の裏にある通気口のメッシュ部分には、水を勢いよくかけないでください。

裏地が付いておりますが、勢いよく水をかけるとお礼品内部に水が入る可能性があります。洗った後は、風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。

生地の傷みや怪我の原因となる恐れがありますので、乾燥機・ドライクリーニング・アイロンのご使用はお避けください。

公式ウェブサイトで販売のクリーニングキットを使用して中身を取り出して洗濯機で洗うことも可能です。 栃木県足利市

栃木県足利市

-

【南青山 中国料理フルコース】足利みらい応援大使のオーナーシェフが腕を振…

50,000 円

栃木県足利市産の食材を使用した中国料理のフルコースお食事券(1名様分)をお届けします。

※こちらの食事券は、ディナーのみご利用いただけます。

本コースは、足利みらい応援大使でもあるオーナーシェフ薮崎友宏氏自らが地元足利市の自社畑で育てた旬の野菜を使い、足利マール牛(※1)をメインに据えたコース料理となっています。

(※1)足利マール牛とは、足利の牧場で、足利産の二条大麦や大豆やマール(マール仏やグラッパ伊など蒸留酒の原料となる葡萄の搾りかす)など、安全安心な飼料を食べて、のびのびと育った日本国産交雑種の牛です。和牛よりも脂肪分が少ないがしっかりとさしもある、食べ応えのある牛肉です。

■お礼品の内容について

足利市産食材を使った中国料理特別コース[1名様]

使用期限:発行日から1年 ※12月30日~1月2日は利用不可

■提供サービス