【今こそ、輪島塗復興支援】能登半島地震の被害が続く輪島塗とその職人たちに、「金継ぎキット」の開発で希望の光を灯したい!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 826,000円

目標金額:5,000,000円

- 達成率

- 16.5%

- 支援人数

- 14人

- 終了まで

-

68日

/ 92日

石川県輪島市(いしかわけん わじまし)

寄付募集期間:2025年7月1日~2025年9月30日(92日間)

石川県輪島市

2024年1月に発生した能登半島地震により、輪島市では家屋の倒壊、道路の損壊、火災など甚大な災害が発生しました。伝統工芸の輪島塗に携わる職人たちも家や工房が壊れるなどの被害を受け、別の地域への避難を余儀なくされる人も多く出ました。

1年半以上たった今、輪島市のインフラは少しずつ復旧していますが、職人たちへの震災の影響は大きく、廃業した職人や避難先から未だに戻れない職人も少なくありません。「輪島塗」の存続が危ぶまれている状況にあります。

本プロジェクトでは、輪島塗の蒔絵職人が監修する「プレミアム金継ぎキット」の開発・制作を通して、職人への収入支援と輪島塗への興味関心を高めることで、震災で傷ついている輪島に希望の光を灯すことを目指します。

被災した伝統工芸のまちを「金継ぎ」で支援

プロジェクト立ち上げのきっかけ

本プロジェクトの発起団体はKUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECT(以下KURP)です。

2016年に発生した熊本地震で被害を受けた陶芸家たちを支援するプロジェクト

熊本地震で壊れた陶器を「金継ぎ」で甦らせる!“復興への想い”を込めた器で、被災地同士の絆と未来をつくりたい

を実施しました。

今回、金継ぎで陶器を再生してくれた輪島塗の職人たちを、恩返しの意味も込めて支援したいという思いからこのプロジェクトを立ち上げました。

支援のきっかけ

能登半島地震が発生した3ヶ月後の2024年4月、KURP代表の太田黒は輪島市を訪れました。報道では見ていましたが、市内は家屋の倒壊、破損、道路の陥没や隆起、火災の後が広がっていました。被災者の避難所整備やインフラの復旧なども遅々として進んでいない状況の中、自分たちにできることがあるのだろうかと悩みました。

思い浮かんだのは「震災は風化する」ということでした。一番重要なインフラ整備は進んでいきますが、それとともに、被災地域以外の人々からは震災の記憶は徐々に風化してしまいます。

そして、この甚大な被害では、避難した職人たちも輪島市に戻れるかわかりません。それは、多くの職人たちが様々な工程に関わる「輪島塗」の存亡の危機を想像させました。

それを少しでも防ぎ、被災した職人たちの支援につながる方法として考えたのが、輪島の蒔絵師に「金継ぎキット」を開発してもらうことでした。

【金継ぎとは】

破損した陶磁器を漆でつなぎ合わせて補修する昔ながらの技法で、補修した部分を金で装飾するものです。

単なる実用面の補修だけでなく、補修部分から偶然生じた模様を美しさとして楽しむこともでき、これまでは一部の愛好家から求められていましたが、近年では一般的な広がりもあり、各所でワークショップや金継ぎ教室も開かれたりしています。

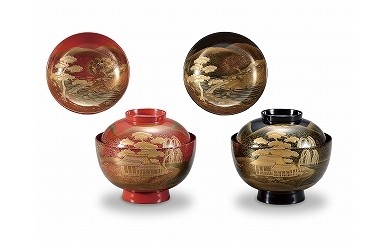

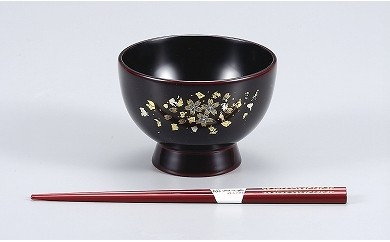

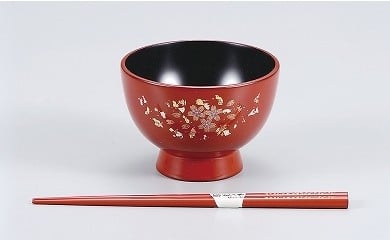

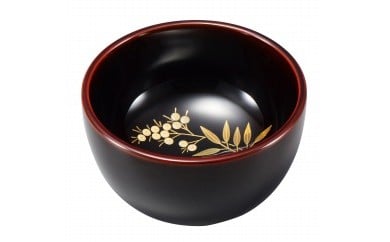

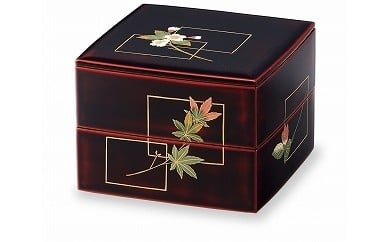

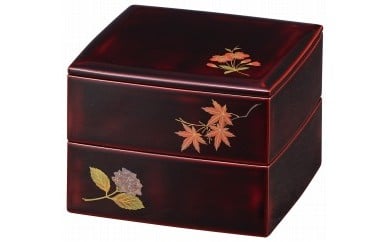

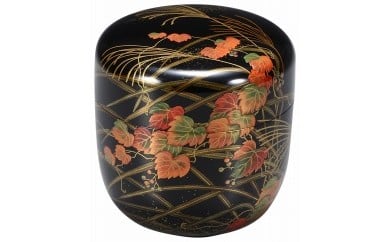

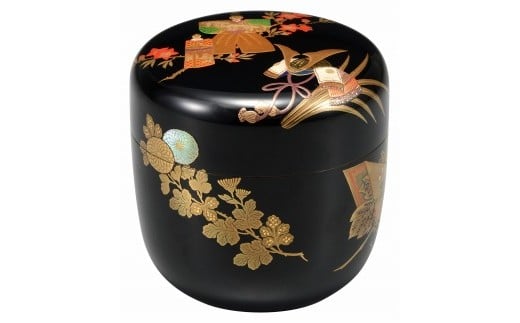

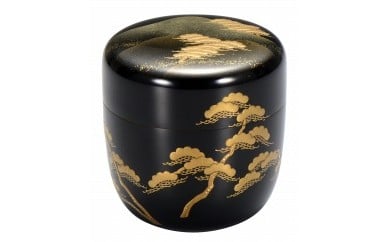

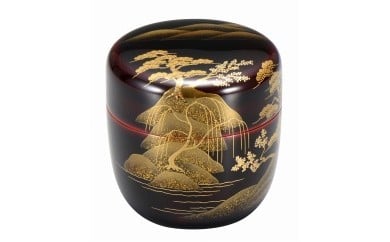

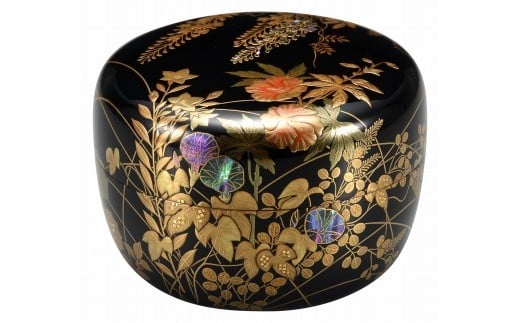

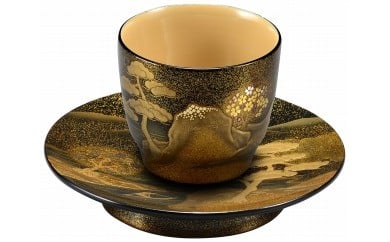

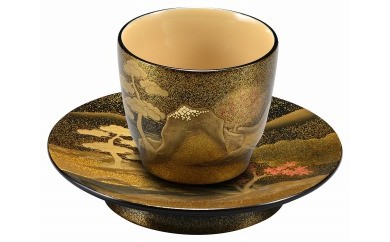

丈夫な輪島塗は修理しながら長年使うことができるのが特徴で、漆器の修復と陶磁器の金継ぎ技術は共通する部分が多く、特に輪島塗の蒔絵職人の技術が生かされます。(陶片の接合だけなら漆塗の職人でも可能ですが、金の装飾も含めると蒔絵職人が行うことが多い)

世界に広がる「金継ぎ」のキット開発で、輪島塗を支援

なぜ、金継ぎキットなのか

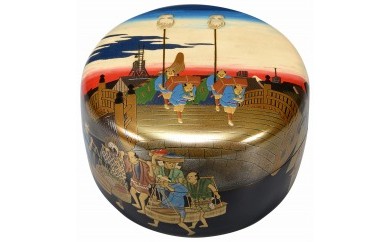

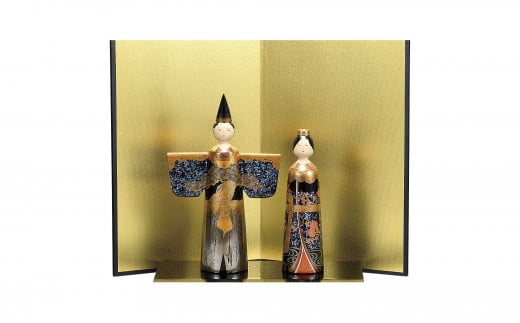

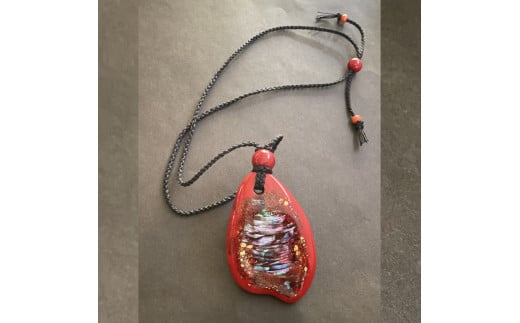

熊本地震で被災した陶器は、輪島塗の職人が「金継ぎ」の技法を用いてアート作品ともいえる素晴らしい器として再生しました。

その器が2022年にイギリスで展示される機会がありました。ロンドンにある複合施設が開催するイベント「KINTSUGI MONTH CELEBRATIONS」に招待出品としてオファーを受けたのです。

太田黒も渡航して展示会で来場者と話したり、ワークショップやトークイベントに出席したりして驚いたことは、「金継ぎ(KINTSUGI)」が日本の文化的思想・工芸技法として海外でも広く知られていて、愛好者も非常に多いということでした。

輪島塗への支援を考えるなかで、このことを思い出して「金継ぎキット」の開発というアイデアが浮かびました。

漆のプロフェッショナルである輪島塗の職人が関わった「金継ぎキット」をつくれば、

①開発製造・販売をすることで輪島塗職人への収入(支援)につながる

②「輪島塗」というと高額な伝統工芸品というイメージだが、「金継ぎ」という日本の伝統技術に興味を持つ人たちに「輪島」「輪島塗」を身近に感じてもらえる(知ってもらえる)

③それをきっかけに、将来的に国内外で「輪島への観光」「輪島塗への関心」や「職人を目指す人があらわれる」ことにつながる

のではないかと考えたのです。

「プレミアム金継ぎキット」の特徴

「金継ぎキット」は、すでに世の中に多数販売されています、今回のプロジェクトで開発する「プレミアム金継ぎキット」には、ぺんてる社が製造している「蒔絵筆」を含みます。この蒔絵筆は、輪島塗の蒔絵師や一部の専門店にしか流通していない特別な製品です。

漆の達人である蒔絵師が愛用する筆、そしてセレクトした部材を組み合わせた「金継ぎキット」は、まさにプレミアムといえるでしょう。使用対象者は金継ぎをしている中級者以上を想定していますが、日本の伝統工芸について興味関心が高い方に「金継ぎ」を通して、「輪島塗」を知ってもらおうと思います。

【寄付金の使い道】

いただいた寄付金は「プレミアム金継ぎキット」の開発人件費、部材購入費やワークショップなどに充てさせていただきます。

■キット内容

蒔絵筆(ぺんてる社製)、漆、金粉、へら、木粉、砥粉、サンドペーパーなどを予定

※目標金額を超えた場合や達成しなかった場合でも、寄付金は全て本事業に活用させていただきます。

プロジェクト体制

このプロジェクトは、輪島漆器商工業協同組合、輪島蒔絵業組合、KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECTの3団体が連携して実施していきます。

■プロジェクトオーナー

・輪島市(輪島市漆器商工課ふるさと納税推進室)

■プロジェクト実施団体

・輪島漆器商工業協同組合(主幹)

・輪島蒔絵業組合(商品開発)

・KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECT(商品企画・開発協力)

「金継ぎキット」が生む輪島塗への希望

「金継ぎキット」は様々な産地の部材を使用して開発しますので、返礼品に使うことや販売することができません。今回の寄付金で50~100セットをつくることを想定していますが、完成したキットはワークショップなどで使って「能登半島地震支援」や「輪島塗」の興味関心を高める活動に使う予定です。

ただ、今回の開発を通して培ったノウハウを元に、商品化を目指していきます。輪島市内の会社と協力することで、収益を輪島にもたらしたいと思っています。海外への販売も視野に入れており、インバウンドの呼び込みにもつなげたいと考えています。

熊本地震で受けた支援に恩返ししたい!

KUMAMOTO UTSUWA REBORN PROJECT代表

太田黒 哲さん

2024年の元日に起こった能登半島地震、特に輪島市で起こった火災は私にとって大変ショッキングな出来事でした。

と言いますのも、2016年4月に発生した熊本地震の復興支援として、被災した陶片を用いて金継ぎの器を輪島塗に従事される方々のお力添えをいただき、作ることが出来ました。

製作した素晴らしい作品を国内はもとより、海外でも展示をすることができましたのは輪島市の塗師屋さんや蒔絵師さんなど多くの方々のご協力のおかげです。このお力添えいただいた方々が、地震と火災によって多くのものを失い、大変な悩みを抱えていらっしゃいます。

今こそ恩返しの時と、私どもはKURPのメンバーでアイデアを出し合い、ひとつのプロジェクトを立ち上げました。それがこの「プレミアム金継ぎキット」開発プロジェクトです。この金継ぎキットの開発をすることで多くの方に輪島塗に興味を持ってもらい、輪島塗の復興と再建の一助になるよう今後活動の幅も広げていきたいと考えています。ぜひ、ご支援をよろしくお願いいたします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

お礼の品のご紹介

-

野菜の焼き菓子 notogocochi(のとごこち)-焼き菓子3種詰合せセット-

6,000 円

~小さなお子さまと一緒に安心して食べられるお菓子を、と誕生した野菜の優しい甘味が特徴のおやつ。いつものほっとするひと時に。大切な方への贈り物にどうぞ。~

野菜をたっぷり使った焼き菓子を3種類詰合せにしました。

原料となるさつまいもは当園で栽培した紅はるか。

焼き芋ペーストにし、贅沢に練りこみました。

※原料となる野菜は季節によって異なります。

<内容>

■ブールドネージュ(紅はるか)…ほろほろっと崩れる食感のクッキー

■ぽりぽりクッキー(紅はるか)…ぽりぽりっとした食感。焼き芋の風味を感じられます。

■ぽりぽりクッキー(かぼちゃ)…かぼちゃの優しい風味。 石川県輪島市

石川県輪島市

-

【輪島の歴史ある高級和菓子】老舗菓子店の柚餅子(1個入り)

6,000 円

【柚子を使った名産和菓子・柚餅子(ゆべし)】

~柚子がかおる輪島の高級和菓子~

柚子を丸ごと1個使い作られた和菓子。

柚子をくりぬいた中にもち米、砂糖を合わせて中に入れて、何度も蒸したり乾燥したりを繰り返し手間をかけて作ります。

外皮はあめ色に変わりますが、中は半透明な柚子色になります。

高級なお菓子としてお茶受けや、料理に使っても美味しくいただけます。

★食べ方★

うすくスライスして食べます。ほんのりと柚子の香りがして上品な甘さとほろ苦さを感じる大人の和菓子。お料理にはお吸い物や茶碗蒸しなどにうすく切って一切れ入れます。ふたを開けた時にフワッと柚子の香りが漂いとても高級なお料理になります。料亭などでも使われています。

その昔、輪島塗の行商人が日本全国を巡る時に、この柚餅子を広めたと言われています。

※指定日発送はできません。

※万が一返礼品を受け取れなかった場合は、再送いたしませんので、予めご了承ください。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

【輪島の歴史ある高級和菓子】老舗菓子店の柚餅子(2個入り)

12,000 円

【柚子を使った名産和菓子・柚餅子(ゆべし)】

~柚子がかおる輪島の高級和菓子~

柚子を丸ごと1個使い作られた和菓子。

柚子をくりぬいた中にもち米、砂糖を合わせて中に入れて、何度も蒸したり乾燥したりを繰り返し手間をかけて作ります。

外皮はあめ色に変わりますが、中は半透明な柚子色になります。

高級なお菓子としてお茶受けや、料理に使っても美味しくいただけます。

★食べ方★

うすくスライスして食べます。ほんのりと柚子の香りがして上品な甘さとほろ苦さを感じる大人の和菓子。お料理にはお吸い物や茶碗蒸しなどにうすく切って一切れ入れます。ふたを開けた時にフワッと柚子の香りが漂いとても高級なお料理になります。料亭などでも使われています。

その昔、輪島塗の行商人が日本全国を巡る時に、この柚餅子を広めたと言われています。

※指定日発送はできません。

※万が一返礼品を受け取れなかった場合は、再送いたしませんので、予めご了承ください。

※2024年10月1日より寄附額が変更となりました。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス きぬ(白)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス わかな(黄緑)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス しんめ(薄緑)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス そら(水色)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス ふじ(薄紫)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス さくら(ピンク)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス あかね(赤)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのピアス しっこく(黒)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるピアス。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※ピアスは肌に優しいサージカルステンレス素材で、ニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング きぬ(白)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング わかな(黄緑)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング しんめ(薄緑)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング そら(水色)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング ふじ(薄紫)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング さくら(ピンク)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング あかね(赤)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

輪島でうまれた うるしのイヤリング しっこく(黒)

24,000 円

どこか能登のやさしい風景を感じられる、見たことがない ふんわりとしたイロトリドリの漆の色を楽しめるイヤリング。

アコヤ貝の中に入れると真珠になる真珠核(オーヒラ貝またはミツヤマ貝)に"漆"という日本古来の塗料をまとわせ、現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムに仕上げました。

能登には豊かな自然が溢れています。そんな能登の風景が感じられる、その日の気分で色を選べる、きぬ、わかな、しんめ、そら、ふじ、さくら、あかね、しっこくの8色展開です。

ひとつひとつ職人さんが丁寧に塗り上げ、漆の上品な艶が感じられるシンプルなデザインです。秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

※イヤリングはサイズを調整出来るネジ付きのバネ式、肌に優しいニッケルフリーメッキ処理を施しているパーツを使用しています。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

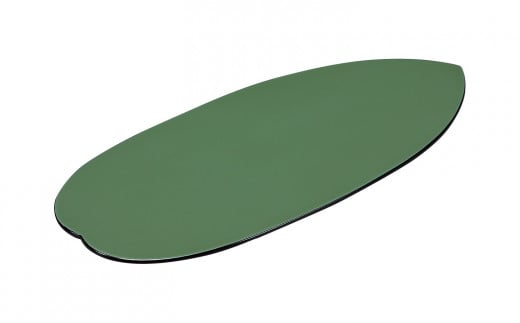

漆珠ブレスレット 白

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 黄

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 黄緑

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 緑

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 水色

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 青

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 紫

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット ピンク

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 赤

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

-

漆珠ブレスレット 黒

24,000 円

“漆”という日本古来の塗料と現代のライフスタイルでは欠かせないファッションアイテムが出会いました。その日の気分で色を選べる[くろ][あか][ピンク][しろ][みずいろ][あお][むらさき][みどり][きみどり][きいろ]の10色展開!

押し色やラッキーカラーを身に付けるのもいいですね。

この小さな木製の珠に職人さんが丁寧に何度もカラフルな漆をまとわせ、漆の麗しい上品な艶が感じられるシンプルなデザインのブレスレットです。

春には白とピンク、夏には水色とブルー、秋には黄色と紫、冬には白と赤、いくつかを組み合わせるとそれぞれ印象を変えられるので、重ね付けのコンビネーションも華やかにお愉しみいただけます。

秋冬のお洋服素材にもあたたかみのある漆をコーディネートしてみてはいかがでしょうか?着けていることを忘れるくらいに軽やかでノンストレスな着け心地です。

石川県輪島市

石川県輪島市

現在進捗情報はありません。

石川県輪島市

能登半島の北西にある輪島市は、豊かな緑と海に囲まれた人口約2万人の町です。鎌倉時代の半ば、1321年に曹洞宗の初祖「道元禅師」から四代目にあたる「瑩山(けいざん)禅師」により「總持寺」が開かれ、江戸中期(1680年代)~明治30年代には、大坂(大阪)と蝦夷地を結ぶ日本海航路に就航した廻船「北前船」の親の湊と呼ばれ海上交通の要衝として栄えました。日本が世界に誇る伝統工芸「輪島塗」は江戸時代前期の寛文年間(1661年~1673年)に現在のような技術が確立され、陸路での行商や北前船の海運の利を活かして盛んになりました。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。