石戸蒲ザクラ国指定100周年記念!和樂Web×七宝作家Kondo Kenichi 酒器 七宝 和食器 石戸蒲ザクラ100周年記念 | 七宝 七宝焼き ぐい呑 酒器 食器 シンプル コップ 和風 モダン 器 和食器 装飾 陶器 クリスマス 入学祝い 結婚記念日 記念日 お祝い 誕生日 ギフト 作家 作品 手づくり Kenichi Kondo 埼玉県 北本市

お礼の品について

| 容量 | 七宝ぐい呑み1個 ~石戸蒲ザクラ国指定100周年記念~ ・丸型「円」:直径(最大部分) 58mm、高さ 35mm、重量 38g ・三角型「凛」:直径(最大部分) 63mm、高さ 35mm、重量 33g ・素材/七宝釉薬、銅 |

|---|---|

| 事業者 | KenichiKondo 他のお礼の品を見る |

| お礼の品ID | 5659505 |

お申し込みについて

| 申込条件 | 何度も申し込み可 |

|---|---|

| 発送期日 |

入金確認後、30日~2ヶ月以内に発送予定 ※在庫や製作要否などによって変動いたします。 【注意事項】 ・このお礼の品はヤマト運輸にて発送を行います。 ・寄付者様のご都合で受け取りが出来なかった場合にはヤマト運輸にてお品の一時保管をいたします。 ・保管期間が過ぎた場合の再配達は行いませんのであらかじめご了承ください。 ・「クロネコメンバーズ」に登録すると不在時のお受け取り方法の変更が可能です。 ▼ご登録はこちらから https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/customer/members/ |

| 配送 |

|

北本市内、荒川を望む田畑や木々の多い土地にアトリエを構え、日々製作しています。

石戸蒲ザクラの国指定100周年を記念して製作した七宝ぐい呑みをお届けします。

丸型 「円」または三角型 「凛」からお選びいただけます。

<Kenichi Kondo ブランドコンセプト>

大学時代に学んだ金工の技術を生かし形作られた金属のパーツに色鮮やかな七宝釉薬を丁寧にのせていく。焼き上がりを想像しながら小さなガラスの粒を広げてゆく。 約800度で焼きつけられた七宝釉薬。電気炉から出てくるときの色は熱せられて赤みを帯びる。数秒から数十秒で冷めて落ち着き、鮮やかな色を纏う。 カラフルな釉薬が並ぶ机に向かい夢中で制作、電気炉から出て冷めるまでのワクワクとドキドキ。 シリーズごとに多かれ少なかれコンセプトはありますが、手に取ってくださった方に作者の楽しい気持ちが伝わり、七宝作品が毎日を鮮やかに彩ってくれたら、とても嬉しいです。

【地場産品に該当する理由】

3号 製品の主要な製造・加工を市内で行っており、相応の付加価値が生じているものであるため

樹齢約800年の桜に想いを!「石戸蒲ザクラ」をモチーフにした七宝シリーズ

日本五大桜の一つで、大正11(1922)年10月12日に国の天然記念物として指定された「石戸蒲ザクラ(以下、蒲ザクラ)」。

埼玉県北本市にある東光寺という小さなお寺の境内にそびえ立ち、鎌倉時代から約800年間この地を見守ってきました。

今回、蒲ザクラの国指定100周年を記念し、埼玉県北本市と日本文化の入り口マガジン『和樂web』、そして北本でアトリエを構える七宝作家、近藤健一さんがコラボ。

蒲ザクラをモチーフにした七宝作品をつくりました。生命力感じる作品をお楽しみください!

力強く根を張る、蒲ザクラをイメージした七宝作品

七宝は金・銀・銅などの金属に、ガラス質の釉薬を焼き付けて装飾していく技法です。透明感のある色彩が特徴ですが、今回は何百年と歳を重ね姿を変えてきた蒲ザクラの変容に着目し、素材の変色を生かした作品に仕上げました。

食器類はぐい呑み、片口セット、サラダボウルの3種類。

根元や周辺の地面など広範囲に苔が覆われているようすを、白と水色の釉薬を使って表現。黒い枝の模様はガラス質の釉薬をふりかけた後、道具でかいて焼き入れます。

釉薬がかかっていないため、焼成すると素地の銅がそのまま黒く染まり、立体的な模様が表れます。一見何色も釉薬を使っているかのように見えますが、釉薬をあえて薄くかけることで、釉薬同士あるいは釉薬と銅が混ざり合い、さまざまな色に変色しています。

ぐい呑み 丸型「円」/三角型「凛」

内側は白一色、外側は白と水色の釉薬のみを使用。熱で溶けた銅と溶けた釉薬が絡み合い、緑や黄色などにも変色しています。釉薬のかかった部分と、銅がダイレクトに出ている部分の立体的な手触りが楽しめます。型は、丸型と三角型の2種類。

■ぐい呑み(単品)

丸型「円」:直径(最大部分) 58mm、高さ 35mm、重量 38g

三角型「凛」:直径(最大部分) 63mm、高さ 35mm、重量 33g

素材:七宝釉薬、銅

※受注生産。手づくりのため個体差あり。

※落としたり強い衝撃を与えると、変形したり七宝釉薬がかけてしまうことがあります。

※お手入れの際は、水か少量の洗剤で優しく洗ってください。

※直火、電子レンジ、オーブン、食洗機、全て不可。

世界に1本の名木「石戸蒲ザクラ」

蒲ザクラはエドヒガンとヤマザクラの自然雑種で、樹齢は800年以上。植物学的にとても珍しい品種で、太い根元から四方に幹を伸ばした独特の枝ぶりと、小ぶりの白い花が特徴です。指定当時は支幹が4本あり、高さは12メートル、根回りは約10.8m、枝の広がりは平均13m。春になり花がひらくと、隣の市からは「白い小山のように見えた」というほどの巨桜だったそう。

現在は4本のうち残った1本の支幹と、昭和50年代以降に生えたひこばえの1本、合わせて2本が支幹となって命をつないでいます。

満開の蒲ザクラ。根元には源範頼の墓と伝わる石塔。令和4(2022)年4月2日撮影(和樂web)

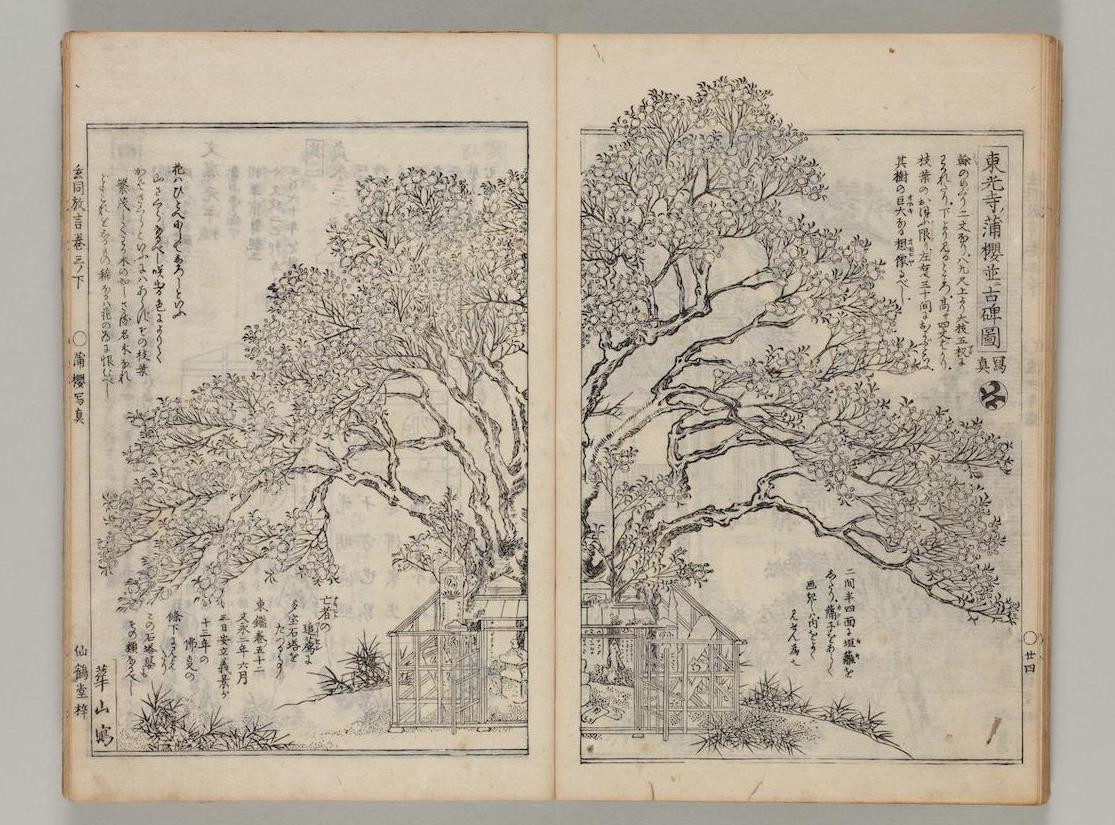

根元には板碑がいくつも建てられた。範頼の供養塔ともいわれている。※板碑は現在、桜を保護するために境内の収蔵庫で保管されています。「正面の高き板碑には貞永2(1233)の年号あり、中央の石塔は範頼石塔なり」『史蹟名勝天然紀念物調査報告. 第34号』(国立国会図書館デジタルコレクションより)

蒲ザクラの「蒲」は、蒲冠者(かばのかじゃ)や蒲殿(かばどの)などと呼ばれた源頼朝の弟、源範頼(みなもとののりより)にちなんでいます。謀反の疑いをかけられ伊豆の修善寺に幽閉されていた範頼は、この地まで逃げ延び、ついていた杖を土にさしたところ、それが根付いて桜の巨木になったという伝説があります。

また、江戸時代になると『南総里見八犬伝』の著者である滝沢馬琴(たきざわばきん)の随筆『玄同放言(げんどうほうげん)』をはじめ、数々の随筆や地誌に取り上げられました。蒲ザクラの評判は江戸市中にまで広がり、遠くから観に訪れる人も多くいたといいます。

挿絵を担当したのは渡辺崋山(わたなべかざん)。『玄同放言』瀧澤觧瑣吉甫 著/渡辺崋山 画/国文研等所蔵提供:ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(<a href="http://codh.rois.ac.jp/" rel="noopener" target="_blank">http://codh.rois.ac.jp/</a>)画像は該当部分のみ抜粋

令和元(2019)年には台風19号の影響で一部枝が折れてしまうなど、さまざまな影響を受けながらも根を張り続けている蒲ザクラ。強い生命力と同時に、どこか物寂しさも感じられます。そんな蒲ザクラにパワーを注ぐかのような、生命力溢れる作品です。

根元からは新しいひこばえが伸びてきているようすが確認できる。令和4(2022)年4月6日撮影(和樂web)

つくり手の思い

「蒲ザクラは北本市のシンボルでもありますが、800年以上同じ場所で生き続けていること自体とてもすごいなと思います。現在の蒲ザクラは、国指定時の全盛期よりも不安定な状態というのを耳にしました。彼もしくは彼女(蒲ザクラ)自身も、力強く生えていた時と比べて、今はとても大変かもしれません。こっちに枝を伸ばしたいのかな、もっと力強く生えたいのかななどと、蒲ザクラの気持ちをイメージしながら製作しました」(近藤)

源範頼の伝説とともに花開き、以来800年もの間北本の人々を見守ってきた蒲ザクラ。可憐さと力強さを併せ持ち、いぶし銀のような輝きを放つ銘木の美しさを、ぜひお手元でお楽しみください。

近藤健一 Profile

1981年 名古屋生まれ

小学生の時にさいたま市(旧浦和)に引っ越す

武蔵野美術大学金工卒業

卒業後七宝に(正式に)出会い、のめりこむ

現在、埼玉県北本市内の荒川を望む田畑や木々の多い土地にアトリエを構え、日々制作を行う

撮影:江澤勇介

▼▼あなたにおすすめの返礼品はこちら▼▼

-

チョイス限定

チョイス限定

《選べるカラー》コーヒードリッパー セット |ドリッパー コー…

150,000 円

コーヒーを特別なアイテムで。空間を演出する唯一無二のコーヒードリッパー。

- 常温便

- 別送

-

【一点物】サラダボウル 七宝 石戸蒲ザクラ100周年記念「刹那」…

1,000,000 円

石戸蒲ザクラ国指定100周年記念!和樂Web×七宝作家Kondo Kenichi

- 常温便

- 別送

-

オーダーチケット 作品 3万円分 Kenichi Kondo | ピアス イヤリ…

100,000 円

七宝作家の作品購入や、好みの色味などの相談ができる補助券です

- 別送

-

オーダーチケット 作品 6万円分 | ピアス イヤリング ネックレ…

200,000 円

七宝作家の作品購入や、好みの色味などの相談ができる補助券です

- 別送

-

酒器 七宝 和食器 石戸蒲ザクラ100周年記念 | 七宝 七宝焼き ぐ…

80,000 円

石戸蒲ザクラ国指定100周年記念!和樂Web×七宝作家Kondo Kenichi

- 常温便

- 別送

-

酒器 七宝ぐい呑 黒白ペア | 七宝 七宝焼き ぐい呑 ペア食器 シ…

200,000 円

北本市内、荒川を望む田畑や木々の多い土地にアトリエを構え、日々制作しています。 北本から日々の食卓をキラッと彩る七宝ぐい呑をお届けします。 3タイプからお選びください。 <Kenichi Kondo ブランドコンセプト> 大学時代に学んだ金工の技術を生かし形作られた金属のパーツに色鮮やかな七宝釉薬を丁寧にのせていく。焼き上がりを想像しながら小さなガラスの粒を広げてゆく。 約800度で焼きつけられた七宝釉薬。電気炉から出てくるときの色は熱せられて赤みを帯びる。数秒から数十秒で冷めて落ち着き、鮮やかな色を纏う。 カラフルな釉薬が並ぶ机に向かい夢中で制作、電気炉から出て冷めるまでのワクワクとドキドキ。 シリーズごとに多かれ少なかれコンセプトはありますが、手に取ってくださった方に作者の楽しい気持ちが伝わり、七宝作品が毎日を鮮やかに彩ってくれたら、とても嬉しいです。 <関連キーワード> 七宝 七宝焼き ぐい呑 装飾 ギフト 作品 手づくり 埼玉県 北本市 【地場産品に該当する理由】 3号 製品の主要な製造・加工を市内で行っており、相応の付加価値が生じているものであるため

- 別送

まだまだある!あなたにおすすめの北本市返礼品!

-

チョイス限定

チョイス限定

あまりん べにたま いちご 食べ比べセット 数量限定 | イチゴ …

24,000 円

直売所では行列ができるのど人気の横山農園で採れたいちごです!ぜひご賞味ください♪

- 冷蔵便

- 別送

-

チョイス限定

チョイス限定

《選べるカラー》コーヒードリッパー セット |ドリッパー コー…

150,000 円

コーヒーを特別なアイテムで。空間を演出する唯一無二のコーヒードリッパー。

- 常温便

- 別送

-

「貴方の記念日/記録をレザー刻印します」 記念日/記録の刻印レ…

12,000 円

貴方の記念日/記録を世界に一つだけのアイテムとして作成します!!

- 常温便

- 別送

-

【一点物】サラダボウル 七宝 石戸蒲ザクラ100周年記念「刹那」…

1,000,000 円

石戸蒲ザクラ国指定100周年記念!和樂Web×七宝作家Kondo Kenichi

- 常温便

- 別送

-

チョイス限定

チョイス限定

【思いやり型返礼品】さをり織り ポシェット 3個限定 あすなろ…

10,000 円

北本市の障害福祉サービス事業所『あすなろ学園』手作りの「さをり織りポシェット」

- 常温便

- 別送

-

チョイス限定

チョイス限定

【思いやり型返礼品】グリコ できたて トマトプリッツ 120箱| …

50,000 円

お菓子を寄贈いただける返礼品です

- 常温便

-

チョイス限定

チョイス限定

【思いやり型返礼品】<受注生産>あすなろ学園 さをり織り バ…

17,000 円

色味おまかせ!さをり織りバッグと小物ケースのセット!

- 常温便

- 別送

-

【選べる個数/味】 新食感スイーツ! マラサダ セット | マラサ…

6,000 円

ハワイの定番スイーツ「マラサダ」のセットです!

- 冷凍便

- 別送

-

【防災】長期保存 おともクッキー 2種 ギフトセット( しお チョ…

10,000 円

大切な方へのギフトとして〜送る防災〜 無添加の3年保存クッキー缶が登場!

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ 4種のいろどりセット ピーナツみそ/彩菓豆/…

7,000 円

お客様の嗜好に合った安心安全な製品をお届けします。

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ 8種のいろどりセット ピーナツみそ/彩菓豆/…

13,000 円

お客様の嗜好に合った安心安全な製品をお届けします。

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ カリカリぴーなつ 選べる5種 165~180g×12…

14,000 円

お友達や家族と一緒に過ごすお茶の時間や、毎日のおつまみにも!

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ カリカリぴーなつ 選べる5種 165~180g×5個…

6,000 円

お友達や家族と一緒に過ごすお茶の時間や、毎日のおつまみにも!

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ カリカリぴーなつアソート 4種4個入り 700g…

6,000 円

鳩屋で人気の4つの味をセットにしました!おつまみ・おやつにぴったりです。

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ カリカリぴーなつトリオ 3種詰め合わせ 350…

5,000 円

テトラパックの個包装なのでお友達や家族と一緒に過ごすお茶の時間やおつまみに!

- 常温便

- 別送

-

おつまみピーナッツ 徳用カリカリぴーなつアソート 4種4個入り …

10,000 円

鳩屋で人気の4つの味を徳用サイズで詰め合わせました!

- 常温便

- 別送

-

きたもと森林セラピー ハンドマッサージ付き(2名分) | マッサ…

40,000 円

埼玉県初の森林セラピー基地に認定!ハンドマッサージ付きのプランです。

-

きたもと森林セラピー 体験コース(1~3名) | 森林浴 セラピー…

15,000 円

埼玉県初の森林セラピー基地に認定!

-

チョイス限定

チョイス限定

ぐい呑み | おちょこ カップ 陶器 焼き物 酒器 ぐい呑み 白 …

37,000 円

自然から生まれた「一期一会」の色彩。使うほどに愛着が深まる「育てる器」をどうぞ。

- 常温便

- 別送

-

しそ巻き 6本×10個入り | しそ シソ 紫蘇 おやつ シソの葉 おつ…

10,000 円

ひとつひとつ丁寧に手作業で巻きパリッと香ばしく風味豊かに揚げてあります。

- 常温便

- 別送

-

はちみつ ハンガリー産はちみつ アカシア 1kg | 蜂蜜 ハチミツ …

12,000 円

日常使いしやすいポリ容器入りのハンガリー産アカシアはちみつです!

- 別送

-

はちみつ ハンガリー産はちみつ アカシア ハイローヤル 1kg | …

13,000 円

くせがなくすっきりとした甘さのハンガリー産アカシアはちみつハイローヤルです!

- 常温便

- 別送

-

はちみつ ハンガリー産はちみつ アカシア ハイローヤル 800g×2…

24,000 円

味・香り共にくせがなくすっきりとした甘さのはちみつです!

- 常温便

- 別送

-

はちみつ巣みつ 300g以上 数量限定 | はちみつ 蜂蜜 ハチミツ H…

19,000 円

贅沢!国産の蜂の巣をそのまま採取した「巣みつ」

- 常温便

-

はちみつ巣みつ 百花蜜 300g×1瓶 | はちみつ 蜂蜜 ハチミツ HON…

9,000 円

贅沢!国産の蜂の巣をそのまま採取した「巣みつ」

- 常温便

-

アクセサリー 草木染め ラタン | ピンク ブラック 桜 黒 ピアス…

19,000 円

パリ市民も魅了した 日本の伝統美とモダンデザインが融合した逸品です

- 別送

-

アサイーボウル セット 選べる味/サイズ| 冷凍 アサイーボール …

11,000 円

お家で贅沢!解凍するだけアサイーボウル

- 冷凍便

- 別送

-

イヤリング しずく 七宝 | イヤリング 雫 モチーフ しずく型 ポ…

66,000 円

流れるようなしずくモチーフのイヤリング

- 常温便

- 別送

-

イヤリング パール付き 七宝 | パール イヤリング ポイント 七…

70,000 円

北本市内の荒川を望む田畑や木々の多い土地にアトリエを構え、日々制作しています。 北本の春彩る桜や菜の花をモチーフに、2種類のイヤリングをご用意しました。 <Kenichi Kondo ブランドコンセプト> 大学時代に学んだ金工の技術を生かし形作られた金属のパーツに色鮮やかな七宝釉薬を丁寧にのせていく。焼き上がりを想像しながら小さなガラスの粒を広げてゆく。 約800度で焼きつけられた七宝釉薬。電気炉から出てくるときの色は熱せられて赤みを帯びる。数秒から数十秒で冷めて落ち着き、鮮やかな色を纏う。 カラフルな釉薬が並ぶ机に向かい夢中で制作、電気炉から出て冷めるまでのワクワクとドキドキ。 シリーズごとに多かれ少なかれコンセプトはありますが、手に取ってくださった方に作者の楽しい気持ちが伝わり、七宝作品が毎日を鮮やかに彩ってくれたら、とても嬉しいです。 【地場産品に該当する理由】 3号 製品の主要な製造・加工を市内で行っており、相応の付加価値が生じているものであるため

- 別送

-

オーダーチケット 作品 3万円分 Kenichi Kondo | ピアス イヤリ…

100,000 円

七宝作家の作品購入や、好みの色味などの相談ができる補助券です

- 別送

| カテゴリ |

雑貨・日用品

>

食器・グラス

>

お猪口・ぐい呑み・盃

民芸品・工芸品 > |

|---|

- 地場産品類型

3号

- 地場産品に該当する理由

製品の主要な製造・加工を市内で行っており、相応の付加価値が生じているものであるため

北本市について

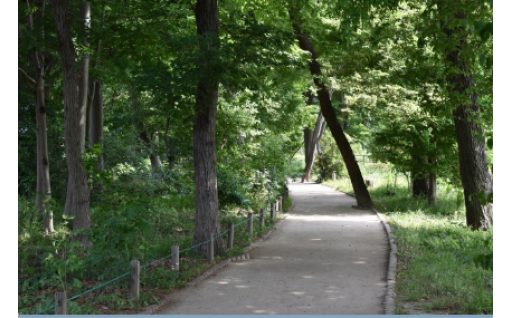

武蔵野の雑木林などの魅力ある豊かな自然を残す北本市は、昭和46年11月3日に埼玉県内33番目の市として誕生し、2021年に市制施行50周年を迎えました。

首都圏から45キロメートル内という立地条件でありながら、美しい里山や雑木林が住宅街と隣り合う環境があり、人口は約6万5千人を擁しています。

貴重な野生動物の住処で県内初の「森林セラピー基地」に認定されている北本自然観察公園を始め、日常に緑が寄り添う。日本五大桜の一つとして名高い石戸蒲ザクラを筆頭に、野山の散策やキャンプ、農業体験など、年間を通じて常に自然と触れ合えるのが特徴です。

市内には約70か所にも及ぶ農産物直売所があり、朝採れ野菜が気軽に手に入り食卓に並ぶことも、北本市の暮らしの豊かさの表れともいえます。

また、高校生まで対象となる医療費助成、任意予防接種費用の補助の実施や、一時預かり事業、開館1週間で来客者数合計6,500人を突破した児童館・こども図書館など、多様な子育てサポートを実施しています。

北本市では、こうした緑の豊かさや暮らしやすさを「&green(アンドグリーン)」というコンセプトに込め、様々な事業を展開しながら、市の魅力を市内外にアピールするとともに、市民の市への愛着心醸成を目指しています。

埼玉県 北本市