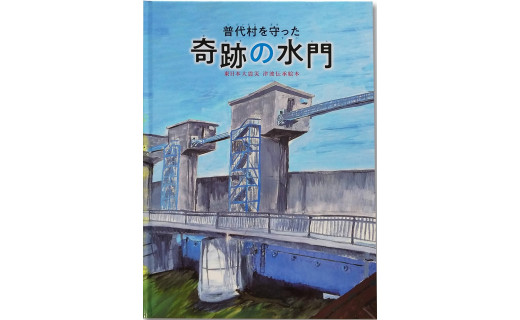

震災から10年、教訓を後世に。~大学生が作った津波伝承紙芝居「普代村を守った奇跡の水門」を絵本にし、未来の津波から子供たちの命を救いたい!

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 1,901,000円

目標金額:1,600,000円

- 達成率

- 118.8%

- 支援人数

- 56人

- 終了まで

- 受付終了

岩手県普代村(いわてけん ふだいむら)

寄付募集期間:2020年6月1日~2020年8月29日(90日間)

岩手県普代村

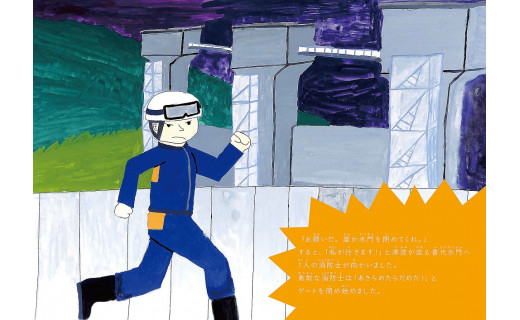

本プロジェクトは、普代村と交流を続けている大阪府茨木市の追手門学院大学の村づくり支援プログラムで提案のあったもので、東日本大震災の津波から普代村を守った普代水門のストーリーを絵本にし、その教訓を次世代につなげていくことを目的としています。昨年夏、大学生が絵本を作る前段階として制作した紙芝居が完成し、地元茨木市で地域の皆さんに読み聞かせを行いました。今回その紙芝居を絵本にして、震災を経験していない多くの子供たちに読み聞かせを行ったり、また、震災学習で訪れる児童生徒の皆さんに活用したり、普代村・茨木市それぞれの地域の公民館などに常設しておくことを考えています。

震災の教訓の継承に共感いただける方々に、ぜひとも多くのご支援を賜れますと幸いです。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

震災遺構 村を守った「奇跡の普代水門」

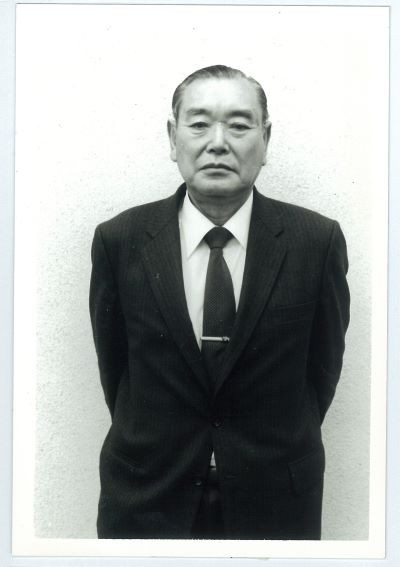

普代水門建設は、故和村幸得元村長が、明治、昭和と過去2度の大津波で犠牲者が出た教訓から構築を訴え、県営工事で実現。計画当初は財源や土地活用に村内でも賛否が分かれました。しかし和村村長は反対派を説得し、12年の歳月をかけて1984年総工費35億6千万円を投じて完成させました。高さは明治の大津波の15メートル級にこだわり、15.5メートルの威容を誇ります。

2011年3月11日、東日本大震災の大津波は東北一の高さを誇る普代水門を超えて普代川をさかのぼり、木々をなぎ倒しました。しかし、中心地区の死者、住宅浸水はゼロ。津波被害を最小限に食い止めた水門は震災後、「奇跡の水門」と称されています。また、災難を免れた村民は、土地の有効活用、生活環境の整備で不可欠だった普代水門を建設し、村の発展を願いながら「何としても津波から村を守る」という和村村長に感謝しました。

東北一の高さを誇る普代水門が機能し、村の中心部の家屋等に被害はありませんでした。

絵本で伝える震災の教訓~普代村絵本プロジェクト~(追手門学院大学連携事業)

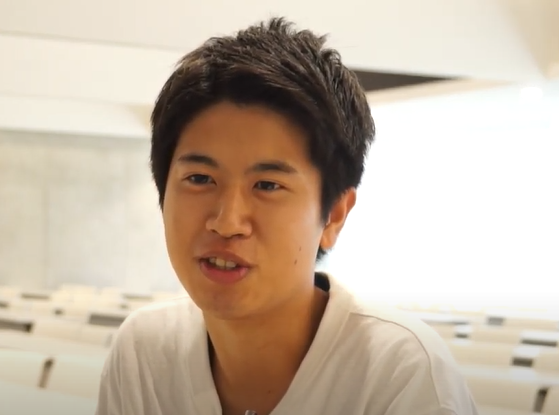

追手門学院大学と普代村は2015年に連携協定を締結。地域創造学部は毎年村を訪れ、村づくりプロジェクトなどに取り組んでいました。体験や交流を経て、村の地域活性化策の提言を毎年発表。昨年提案されたひとつが「紙芝居プロジェクト」でした。「小さい子どもたちに震災ってこういうものだったんだよっていうのを普代村の紙芝居をとおしてまずは知ってもらいたい。実際に普代村に行きたいと思ってもらえるのが一番の狙い」とプロジェクトメンバーの柏木さん。その想いは後輩に受け継がれています。

試行錯誤の上完成させた紙芝居。地元茨木市のイベントで地域の皆さんにお披露目をしました。紙芝居を作った皆さんは「普代村を守った奇跡の水門。震災の恐ろしさとか、地域の記憶として残していってもらいたい。今後は幼稚園や保育園を訪問したい」と話します。今回のプロジェクトでは、彼らの紙芝居を「絵本」にして、多くの子どもたちに津波の教訓を伝えることが狙いです。

【寄附金の使い道】

普代水門絵本化に係る印刷製本費用等に活用させていただきます。

ご支援いただける皆様へ

教訓を後世に、津波はいつかまた来る。(防災教育の必要性)

2011年3月11日14時46分。巨大地震と大津波による戦後最悪の自然災害と福島第一原発事故の放射能汚染が東北地方を襲った東日本大震災から9年が過ぎました。大津波は一瞬にして多くの尊い命を奪い、私たちの日常を破壊し、三陸沿岸一帯に大きく深い爪痕を残しました。

普代村では、漁港は壊滅的な被害を受けたものの、東北一の高さを誇る普代水門と太田名部防潮堤が機能し、死者ゼロ、住宅浸水もゼロと、奇跡的に被害を免れました。しかし、不幸にも村民1人が行方不明となったほか、野田村で7人が津波によって命を落としました。

過去に村は1896年(明治29年)、1933年(昭和8年)の大津波で439人もの犠牲者を出しました。漁業が盛んな普代村は、これまで海から多くの恩恵を受けてきました。一方で、歴史的に見ても地理的リスクともいうべき津波が「いつかまた来る」という想定のもとに暮らしていかなければなりません。震災後10年が経とうとする今、震災を知らない子供たちが小学生になっています。その子供たちに津波の教訓を分かりやすく伝えるのが「津波伝承絵本・普代村を守った奇跡の水門」です。

「震災の恐ろしさとか、地域の記憶として残していってもらいたい。後世に語り継いでほしい」。追手門学院大学の学生さんのそんな願いが込められた紙芝居。それが今回のプロジェクトで絵本となり、子供たちの防災教育に生かされ、震災の教訓が後世に伝わっていくことを私たちも願っています。

新型コロナウイルスの感染予防、自粛生活の中ですが、震災から10年、私たちは岩手の小さな村の大きな災害を子供たちに、また未来を生きる人たちに語り継がなければなりません。どうぞ、皆様のご理解・ご支援をお願いいたします。

普代村総務課政策推進室GCFスタッフ

-

2021年11月19日 13:57

皆様の御支援で完成した絵本『普代村を守った奇跡の水門』がふるさとパンフレット大賞の優秀賞に選ばれました。

この度、全国の皆様からの御支援で完成した絵本『普代村を守った奇跡の水門』が一般財団法人地域活性化センターが実施する地域プロモーションアワード2021、ふるさとパンフレット大賞の優秀賞に選ばれました。(応募総数109点)

皆様からの御支援に改めまして深く感謝申し上げます。

東日本大震災から10年が経ちました。

普代村では、漁港は壊滅的な被害を受けたものの、東北一の高さを誇る「普代水門」と「太田名部防潮堤」が津波の威力を弱め、死者ゼロと奇跡的に被害を免れました。普代村は明治、昭和と過去に二度の大津波に襲われ439人もの犠牲者を出しています。その中で、大津波の歴史を知らない子供たちが増えています。その子供たちに津波の教訓をわかりやすく伝えるのが、「津波伝承絵本・普代村を守った奇跡の水門」です。

現在、普代村では、絵本を活用した震災ガイドを行っております。これからも私たちは全国の皆様の思いのこもったこの絵本を活用し、子供たちの防災教育に、また、多くの方々の防災意識の向上に役立つことを願いつつ、これまでの御支援をいただいた皆様に感謝し、震災ガイドの活動を続けたいと思っております。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

岩手県普代村

普代村(ふだいむら)は、岩手県北部海岸に位置し人口2,607人(令和2年4月時点)、海と山に囲まれた自然豊かな村です。

水産業が普代村の基幹産業となっており、暖流と寒流が交わる普代の海は海産物の宝庫です。一年を通して新鮮な海産物が豊富に水揚げされています。

さらに冷涼な気候を生かした農林業も盛んです。

また、近年は普代村の特産品である「昆布」を使った商品開発にも力を入れています。

水産業・農林業・商工業それぞれの産業が普代村を支えており、小さな村のなかには魅力がたっぷり詰まっています。

【”青の国ふだい”って?】

青い空から青い海への美しいグラデーション。

四季や時間によって変化する様々な「青色」に

普代村の各地で出会うことが出来ます。

見たことがない青色、

心に残る青色、

誰かに伝えたい青色が普代村にはあるのです。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。