【第4弾】豊岡市の新たな挑戦!演劇的手法を用いたワークショップで子どもたちの「非認知能力」を育てる|劇作家平田オリザ氏監修

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 15,753,000円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 1575.3%

- 支援人数

- 223人

- 終了まで

- 受付終了

兵庫県豊岡市(ひょうごけん とよおかし)

寄付募集期間:2022年10月4日~2022年12月31日(89日間)

兵庫県豊岡市

【非認知能力向上は教育課題の解決のためのキーワード】

豊岡市では、「やり抜く力、自制心、協働性」等の非認知能力の向上を、市の教育課題の解決のためのキーワードとして位置付けています。

【演劇的手法を用いたワークショップを実施】

非認知能力の向上には、演劇やダンス等の表現を大切にした学習が有効とされています。豊岡市では、既に小中学校のコミュニケーション授業で導入していた演劇的手法を用いてワークショップのプログラムを開発しました。

【モデル校による教育評価】

2019~2021年度に2校の小学校をモデル校として先行実施しました。2021年度には、「やり抜く力、自制心、協働性」のすべてでプラスの変化があったことが青山学院大学の結果分析により検証されました。

【2022年度からは市内すべての小学校に拡大】

検証結果を受け、2022年度からは市内すべての小学校1年生で、プロのファシリテーターによる演劇的手法を用いたワークショップを実施しています。

来年度も事業を継続するため、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

子どもの「非認知能力」の向上

演劇的手法を用いて

文部科学省は、学習指導要領の中で、子どもたちに育成すべき資質・能力を三つにまとめています。

従来から重視してきた(1)知識・技能(2)思考力・判断力・表現力の育成だけでは、子どもたちを取り巻く社会的背景や家庭環境が影響し、学力が向上しないという現実が見られました。

そこで、それらを下支えするものとして新たに(3)学びに向かう力・人間性を掲げました。私たちはこの資質・能力を非認知能力と捉え、その育成をこれまで取り組んできた演劇的手法を用いて進めることにしました。

子どもの貧困対策

この事業の最大の目的は、子どもたちがたくましく生き抜くために必要な資質・能力の育成にあります。

そして、非認知能力が高まり、相関性のある学力が向上することは、親の所得格差が子どもの学力格差を生み出し、さらにはそのことが将来の格差につながるという社会的な負の連鎖を断ち切る可能性をもたらし、子どもの貧困対策を推進することになります。

小学校低学年における演劇的手法を用いたワークショップ

プログラムの開発と実施・評価の研究

1.演劇的手法を用いたワークショップを取り入れた授業の導入

子どもたちの非認知能力を向上させるためには、就学前から小学校低学年の間に、演劇やダンス、メディア表現等を用いたアウトプット(出力)型の学習を行うことが有効とされています。

そこで豊岡市は、これまで小学校6年生と中学校1年生のコミュニケーション教育で取り入れている演劇的手法を活用し、小学校1年生を対象に、演劇的手法を用いたワークショップの授業を導入します。

2.プログラムの開発

平田オリザ氏が監修した、一人一人のアイディアや表現方法・個性を大切にしながら行うゲームから、徐々に少人数で話し合いながら劇を創り、発表し、良さを認め合うようなプログラムに発展していきます。

3.モデル校による実施

2019年度の2学期から、2校の小学校を「モデル校」とし、試行的にプロのファシリテーターによるワークショップを行いながら、プログラムの開発を行いました。

モデル校のうち1校は単学年で、もう1校は小規模校による複数学年の学習集団でワークショップを行いました。

この2校での試行を通して、大規模校から小規模校まで汎用性のあるプログラムを開発しました。

4.非認知能力向上の評価(効果測定)

モデル校におけるワークショップ実施前後における子どもたちの非認知能力の変容を測定するため青山学院大学へ委託しています。

数値では測れない力を様々な観点でデータ分析をし、測定しようとする取組は、全国的にもその例は少なく先進的な取組となります。

□検証方法の研究(青山学院大学苅宿教授研究チーム)

測定方法

・ワークショップ前後の児童アンケート(質問紙法)

・ファシリテーターへの聞き取り調査

・学級担任への聞き取り調査

5.検証会議で見えてきたこと

(1)2021年度の成果と課題

【ワークショップの授業前後のアンケート結果】

【成果】

・ワークショップの事後調査での3項目の平均値は3.93という高い値になっている。

・自己効力感(やり抜く力)、自制心、協働性についてプラスの変化が確実に起こったことが検証されている。

・休み時間や放課後の様子に関しても、自己効力感(やり抜く力)と自制心で、プラスの変化が確実に起こったことが検証されている。

(インタビュー調査から)

・能動的な児童の様子から、演劇的手法を用いたワークショップならではの効果を実感している。

【課題】

・ワークショップの実施前と実施後で変化が見られない児童がいる。

・学校規模により児童の反応が異なるため指導方法を工夫する必要がある(小規模校は複数の学校と合同で実施)。

(2)3年間の総括

・ワークショップの教育方法や教育評価を理解し、教科教育の中に取り入れながら指導することにより、様々な能力を育成することができる。

・ワークショップの特徴としては、「意味を創る」「正解のないものを創る」「互いに理解し合うようになる」「どんな意味か想像する意味生成」を経験できることである。

・とりわけ低学年では、うまくできたことをもう一度再現することがワークショップでは可能であり、重要なことである。

今後の事業実施スケジュール

市内すべての小学校の1年生での実施

2022年

6月 第1回ワークショップ授業

10月 第2回ワークショップ授業

2023年

2月 第3回ワークショップ授業

2月 非認知能力向上事業検証会議

【寄附金の使い道】

・プロのファシリテーターによるワークショップの実施

・非認知能力向上の評価(効果測定)の実施

目標金額に達しなかった場合でも、本プロジェクトに活用させていただきます。

寄附者の皆様へ

豊岡市 市長 関貫 久仁郎

■豊岡市から全国へ

この非認知能力向上プロジェクトは、貧困対策が起点となっています。貧困の世代間連鎖を断つためには、貧困の状況にある子どもの学力保証が重要であり、そのための環境整備を進めようと考えました。

非認知能力向上事業は、今年で4年目を迎えます。3年間のモデル校2校での成果を受けて、今年度からは市内小学校全校の1年生に取組を拡大しました。

複雑で変化のスピードが加速する社会を生き抜く力、非認知能力を高めることは、子どもたちがよりよい人生を歩むための大きな要素です。3年間の成果を踏まえ、引き続き子どもたちが非認知能力を幅広く身に付けられる、より有効な手法、プログラムの研究・実施を行っていきたいと思います。

プロジェクトで得た成果等は教育関係者の皆様へ広く還元してまいりたいと考えておりますので、多くの皆様のご支援をお願い申しあげます。

お礼の品をご紹介

【注意事項】

本プロジェクトは、「クレジットカード」「Amazon pay」「あと払い(ペイディ)」の決済方法のみ有効です。

「チョイスPay」のお礼の品を選んだ方は、ふるさとチョイスの会員登録が必須です。

-

品切れ中

豊岡財布 lim スマートロングウォレット NU64-101(全5色)

53,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡財布」です。

厚さ5ミリのスリムな長財布。

薄いだけでなく開けやすさにも配慮して、左右の縫い合わせの深さを変えるなど工夫が施された使いやすいアイテムです。

外側にファスナー付きのコインケースがあり、小銭だけの出し入れなら本体を開かなくてOK。

レシートやカード類などをため込まず、整理整頓の習慣が身に付きます。

「Less is more.=少ない方が豊かである」をコンセプトに、ミニマルな暮らし方を提案するlimシリーズ。

機能、デザインともにシンプルで無駄のないルックスに仕上げました。

本体素材には、イタリア産のソフトなシュリンク型押しレザーを使用しています。

均一なシボ模様と綺麗な発色が上品な質感のレザーです。

【外装】ファスナー小銭入れ×1

【内装】カード入れ×6、札入れ×1、フリーポケット×1 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

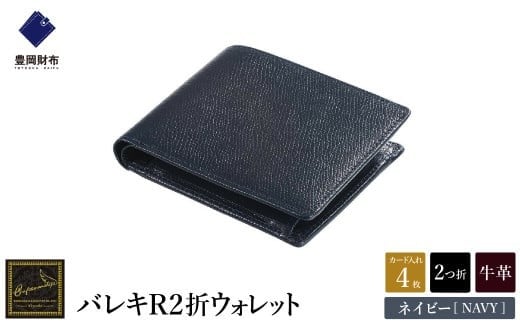

【豊岡財布】 craftsmanship バレキR2折ウォレット【選べる3カラー ブラッ…

72,000 円

デザインは、大人の男(gentlemen)を強く意識しました。落ち着いたカラーと機能性重視のシンプルなデザインです。

スタンダードな二つ折れでお尻のポケットに入るコンパクトボディです。

オフィシャルシーン・ビジネスシーン・フォーマルシーンで末永くご利用ください。

オールインワンの充実した収納機能を搭載。

機能としては、お札等入れは2層、カード入れ4枚が縫着され、2つのサイドポケット、小銭入れは口が大きく開くホック式仕様です。

本体皮革は、ヨーロッパの有名メゾンも使用するオランダ産の最上級原皮を日本の姫路で鞣しから仕上げています。

極めて細やかで美しい表面に敢えてバレキ型押しを施し、表面強度を上げました。また、この型押しによってツートン感を表現し、染料はアニリンで透明感のある奥行きを表現して高級感を演出しました。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU スエード Tore tote(S3201)全6色

86,000 円

TUTUMU待望のAW(秋冬)バージョンです。定番のtre toteの本体素材にウルトラスェードを使用しました。TUTUMUらしい色合いと素材のコンビネーションにより暖か味とやさしさを表現しました。

秋冬商品ですが、ウルトラスェードを使用することにより、ナイロンバージョンと同等の軽量化を実現しました。

本体が3つの荷室に分かれています。中央のメインの荷室は、しっかりとマチもあり、ファスナー開閉ですので貴重品等も安心して収納して頂けます。前後の荷室は、取り出しが頻繁な携帯電話やパスケース等を入れて頂ければ、便利にお使い頂けます。

皮革製のショルダーベルトが付属します。

color:シトロン・ミックスグレー・サンド・ライム・ミント・オールドローズからお好きなカラーをお1つ選びください。

事業者 :一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

連絡先 :0796-24-5551 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

犬用無添加鹿肉ジャーキー3種類セット

13,000 円

愛犬用鹿肉専門店のわんこ用鹿肉ジャーキー、原料は鹿肉100%、無添加、贅沢な愛犬用のおやつ。粒タイプ、ザクザクタイプ、噛み応えタイプ3種類の愛犬用ジャーキーがセットでご購入いただけます。粒タイプはトッピングに、スライスはおやつに等便利にです。専門施設のやしろのめぐみがお届けする贅沢な鹿肉ジャーキーをお試し下さい。

※ミンチフレークにつきましてはご注文時に小粒タイプ、大粒タイプのどちらかをお選びください。

対象犬種:小型犬、中型犬、大型犬

※生後3か月からお与え下さい。

●原材料名:天然鹿肉(兵庫県豊岡産)

●鹿肉ジャーキー3種類(ミンチフレーク100g、スライスジャーキー80g、ミンチジャーキー80g)

●内容量:ジャーキー3袋合計260グラム

●製造者:やしろのめぐみ

兵庫県豊岡市日高町八代250-1 ★★★高タンパク、低カロリー、低アレルゲンで栄養満点な鹿肉や骨を大切な愛犬に★

鹿は自然の中に生息し野草等で育ちます、飼料等で飼育された家畜のお肉と比較して低アレルゲンと言われています。また過酷な自然の中で生きる鹿のお肉は脂肪も少なく高タンパク、低カロリーな赤身のお肉です。

栄養面では鉄分が豊富、ビタミンやミネラルもバランスよく取れ、青魚に多く含まれるDHAも動物性のお肉として唯一摂取する事ができます

★スーパーヘルシーミートの鹿肉、鹿骨はこんなワンちゃんにお勧め★

・ダイエット中のワンちゃん

・アレルギー体質のワンちゃん

・食欲がなくなってきたワンちゃん

・老犬

・産前産後のワンちゃん

・噛むのが大好きなワンちゃん

※鹿肉は他の肉と比較して低アレルゲンと言われていますが初めて与える場合、少量からお試しください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

いぬのジビエ鹿肉薄切りジャーキー2袋

10,000 円

愛犬用鹿肉専門店の犬用鹿肉ジャーキー、原料は鹿肉100%、無添加、贅沢な愛犬用のおやつ。噛み応えのある鹿の赤身肉(すじ肉等)を丁寧に薄切りにして愛犬用ジャーキーにしました。

薄切りにしてあるので簡単に手で割く事ができます。

『生息地』で『専門施設』がお届けする贅沢な鹿肉ジャーキーをお試し下さい。

但馬地域(豊岡市)から愛犬用ジャーキーをお届けします

安心の無添加、豊岡の鹿で豊岡市製造

対象犬種:小型犬、中型犬、大型犬

※生後3か月からお与え下さい。

●原材料名:天然鹿肉(兵庫県豊岡産)

●いぬのジビエ鹿肉薄切りジャーキー50g

●内容量:犬用ジャーキー50gグラム×2袋

●製造者:やしろのめぐみ

兵庫県豊岡市日高町八代250-1

★★★高タンパク、低カロリー、低アレルゲンで栄養満点な鹿肉や骨を大切な愛犬に★

鹿は自然の中に生息し野草等で育ちます、飼料等で飼育された家畜のお肉と比較して低アレルゲンと言われています。また過酷な自然の中で生きる鹿のお肉は脂肪も少なく高タンパク、低カロリーな赤身のお肉です。

栄養面では鉄分が豊富、ビタミンやミネラルもバランスよく取れ、青魚に多く含まれるDHAも動物性のお肉として唯一摂取する事ができます

★スーパーヘルシーミートの鹿肉、鹿骨はこんなワンちゃんにお勧め★

・ダイエット中のワンちゃん

・アレルギー体質のワンちゃん

・食欲がなくなってきたワンちゃん

・老犬

・産前産後のワンちゃん

・噛むのが大好きなワンちゃん

※鹿肉は他の肉と比較して低アレルゲンと言われていますが初めて与える場合、少量からお試しください。

※天然の素材で製造しています色や香りなどにバラツキがあります。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 loop ミニバケット NU04-118(全5色)

90,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

イタリアンレザーならではの洗練されたカラーと、ふっくらやわらかな手触りのショルダー付バケットバッグ。

二つ折り財布などの小さめのお財布、スマートフォン、鍵、化粧品などの少量の荷物を持ち歩くのに最適なサイズ感です。

外装にはスマートフォンなどが入るサイズのポケットが1か所、内装にはカードケースなどが入るサイズのポケットが2か所付おり、細かい収納もしやすいデザインです。

シーンに合わせてショルダーバッグとハンドバッグの二通りの使い方ができます。

大ぶりのタッセルがアクセント。

【外装】フリーポケット×1

【内装】フリーポケット×2 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 lim L字ミニウォレット NU64-102(全5色)

38,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡財布」です。

コンパクトで開けやすいL字ファスナーのミニ財布。

軽くてかさばらないので、バッグが小さい時や洋服のポケットに収めたい時に重宝します。

カード、小銭、紙幣の仕分けもできて機能性もバッチリです。

サブ財布として、メインのお財布とは別に一つ持っておくと便利です。

「Less is more.=少ない方が豊かである」をコンセプトに、ミニマルな暮らし方を提案するlimシリーズ。

機能、デザインともにシンプルで無駄のないルックスに仕上げました。

本体素材には、イタリア産のソフトなシュリンク型押しレザーを使用しています。

均一なシボ模様と綺麗な発色が上品な質感のレザーです。

【内装】カード入れ×2、札入れ×2、小銭入れ×1 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

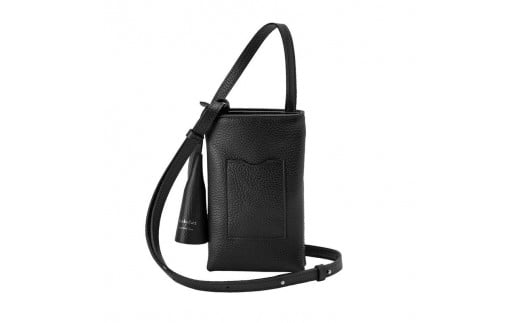

豊岡鞄 lim ミニショルダー NU64-104(全5色)

62,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

必要最低限の荷物だけ持ち歩くことができるコンパクトなショルダーバッグ。

薄めの長財布が収納可能で、他にスマートフォン、鍵、化粧品なども入ります。

外装にはカードポケットが1箇所、内装にはスマートフォンなどが入るサイズのポケットが1箇所付いています。

どんな服装にも合うシンプルなデザイン。

「Less is more.=少ない方が豊かである」をコンセプトに、ミニマルな暮らし方を提案するlimシリーズ。

機能、デザインともにシンプルで無駄のないルックスに仕上げました。

本体素材には、イタリア産のソフトなシュリンク型押しレザーを使用しています。

均一なシボ模様と綺麗な発色が上品な質感のレザーです。

【外装】カードポケット×1

【内装】フリーポケット×1 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

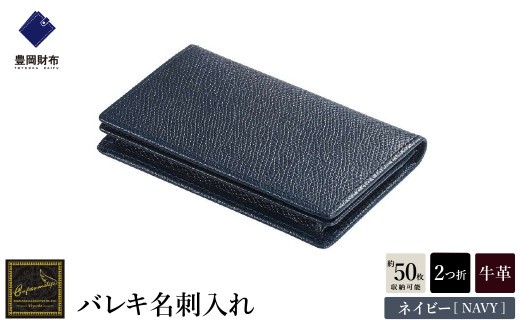

【豊岡財布】 craftsmanship バレキ名刺入れ【選べる3カラー ブラック・ネ…

44,000 円

デザインは、大人の男(gentlemen)を強く意識しました。落ち着いたカラーと機能性重視のシンプルなデザインです。

ご自身の名刺が50枚入る様に設計しています。

オフィシャルシーン・ビジネスシーン・フォーマルシーンで末永くご利用ください。

機能としては、メインのカード入れには名刺が約50枚入ります。上下に3つのサブカード入れを逢着し、ICカードや定期券・いただいた名刺等を入れてお使いいただけます。

本体皮革は、ヨーロッパの有名メゾンも使用するオランダ産の最上級原皮を日本の姫路で鞣しから仕上げています。

極めて細やかで、美しい表面に敢えてバレキ型押しを施し、表面強度を上げました。また、この型押しによってツートン感を表現し、染料はアニリンで透明感のある奥行きを表現して高級感を演出しました。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 YOUTA ELK 3WAYダレス MINI(YK60)(ブラック、スカイ、トープ、ダ…

108,000 円

ダレスバッグの「YOUTA」と「豊岡鞄」のダブルネームです。

「YOUTA」といえば、センターのイントレデザインです。

本体生地はシックなエルクシボをセレクトしました。

カラーは、ブラックと爽やかなスカイ、そして柔らかなトープの3色に加え、ニューカラーとして大人男女を惹きつけるダークグリーンをご用意しました。

クラシックスタイルのダレスバッグをミニサイズにして、ちょいとお出かけに便利なリュック機能を加えました。

マニッシュにもフェミニンにも縛られない、

女性には、ミニリュックとして、男性には、ショルダーベルトを

一本のみ取り付けてボディバッグとして使っていただきたいです。

開口部が180°開きます。B5クリアファイル対応。タブレットPCが入ります。

リュック・手提げ・ボディバッグの3WAYバッグです。

背胴に隠しファスナーポケット2つ。内装は、前後にフリーポケットが2枚逢着されてます。

枠に錠前が付きます。鍵が付属します。

本体生地は、PVCのエルクシボ型押しです。

PVCは合皮(PU)や天然皮革に比べ水に強く、また、表面が強く、傷等がつきにくいです。

しかし、引き裂き強度は、強くありませんので、

力のかかる部分や壊れやすい部分には、同色の牛革を使用しています。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

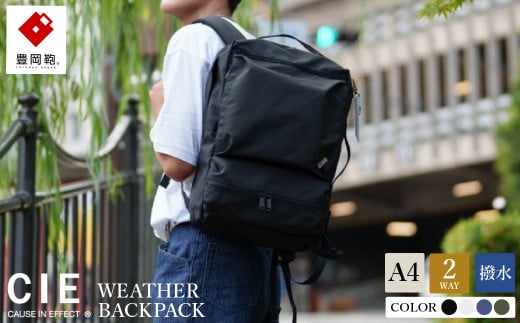

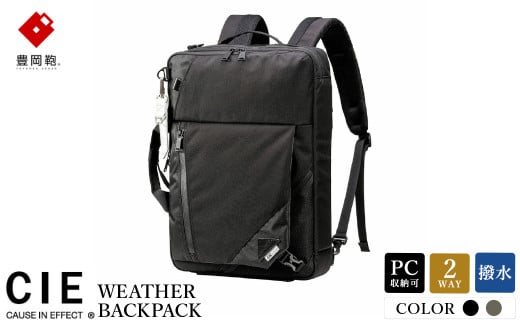

豊岡鞄 CIE WEATHER 2WAY BACKPACK【選べる4カラー ブラック・ミストグレー…

121,000 円

大阪を中心に活躍するベンチャー企業、

リアルワークス社のブランド「CIE」と「豊岡鞄」のコラボレーションBAGです。

背負う・たすき掛けする等ハンズフリーであり、皮革を出来るだけ使用せずに、

また、軽い素材を厳選して、軽量且つ機能性を追求しています。

新鮮なデザインで、性別・世代を問わないリュックメインの2WAYBAGです。

日々の行動パターンに合わせた使い方が出来る様、多くのポケットを配した高機能BAGです。

内装にはPCポケットを施し、ビジネスシーンで便利にご利用いただけます。

A4ファイル対応。蓄光皮革パーツによる夜間安全対策により自転車やオートバイでも安心。

本体素材の「Weather Max」は高い撥水性を備えております。

本体生地はテントやマリン用途等で多く使われている「Weather Max」を使用している為、

色の一貫性及び耐光堅牢度が高い。(強い日差しや風雨に強い。)

また、オットマン織を採用し、強度、耐久性に優れている。

仕上げに「Hydro Max」加工により、通気性を保ちながら高い撥水性を備えている。

これらのことから、長年愛用して頂けるBAGです。

白色の皮革は、蓄光ですので夜間の通勤・通学やライディングから身体を守ります。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

オフテクス クリアデュー o2 30錠 30日分 3箱 ハード コンタクトレンズ用 中…

12,000 円

クリアデューが新しくなりました!

世界初除菌も洗浄もできるノーボトルケアとして商品名とパッケージが新しく変わりました!

ハードコンタクトレンズの除菌・洗浄・タンパク除去・保存がこれ1つで実現。

除菌洗浄ができるプレミアムなコンタクトケアです。

オフテクスのハードコンタクト用ケア用品 クリアデューO2 30日分3箱セット(レンズケース付き)です。

特徴は、除菌成分ポビドンヨードと洗浄成分タンパク分解酵素のW効果でレンズだけでなく、

見落とされがちなレンズケースに付着した菌もしっかり除菌します。

ワンランク上の除菌力と洗浄力をシンプルステップでケアできます。

●ソフトコンタクトレンズには使用しないでください。

●ご使用に際しては、添付の使用説明書をよくお読みください。

●誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。

●ヨウ素に対し過敏症等の既往歴のある人は、使用前に眼科医に相談してください。

●容器を開封したら、すみやかに使用してください。

●割れた中和錠は使用しないでください。十分なケアが行われない可能性があります。

●万一、開封時に中和錠に変色や変質、シートの破れなどが認められた場合は、使用しないでください。

●使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

((株)オフテクス 豊岡工場 TEL:0796-26-0080)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 For The Blue Soft Briefcase(Dブルー、Oブルー)

99,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

SDGs「持続可能な開発目標への取り組み」

「豊岡鞄(R)」は、☆100年後の子供達に恵みの多い海を☆「ALLIANCE FOR THE BLUE」プロジェクトに賛同し、廃漁網を再生加工したナイロン生地で鞄を作成しました。

A4ファイル対応。前面にギボシ付ポケット。後ろ面にホック付ポケット。

内装に小物入れファスナーポケットと小物入れポケット。ショルダーベルトが付属しています。

※プルダウンよりご希望のカラーをご選択ください。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

ブリーフケース豊岡鞄CDTC-005(ネイビー、ブラック)

98,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商品登録した豊岡鞄です。

イタリアのリモンタ社のベストセラーナイロン「DAIVS(デ-ビス)を使用し、

軽量で日帰り旅行や出張などシーンを選ばず気軽に持てるカジュアルシリーズです。

17インチのノートPCが入り、ビジネスにも使用できます。取り外し可能なストラップ付き。

ショルダーバッグとしても使用できます。表に2つファスナー付きポケットが付いています。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【豊岡財布】anti-mode style OLIVE Smart Key Case(AW800)(ブラック、タ…

67,000 円

イタリア産オリーブオイル仕上げのヌメ革に相応しいナチュラルカラー(オリーブ・タン)と定番の(ブラック)をセレクトしました。

愛車のスマートキーと大切な鍵をコンパクトに収納するキーケースです。

L字ファスナーにして一辺をオープンにしている為、予め必要である中の鍵を外に出しておくことができます。

二重管付きスマートキーホルダー1つ。キーフック4つ。キーフックに鍵を取り付けた時、鍵の先を固定しておくポケット有り。シークレットポケット2つ。

本体素材、「オリーブヌメ」は、ベジタブル(植物)タンニン鞣しによるヌメ革です。最大の特徴は、仕上げにイタリア産のオリーブオイルを使用することにより、表面を滑らか且つサラッと(ベタ付かないサラサラ)したタッチに仕上げました。

ファスナーは、YKKの最上級ファスナー「EXCELLA」を使用しています。「EXCELLA」は、エレメントひとつひとつの全面に入念な磨きをかける為、メッキが美しく、滑らかで、ファスナーの貴婦人と言われています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 anti-mode style Pista 3WAY(A70001)トープ・江戸黒・グレージュ

110,000 円

anti-mode style”飾り過ぎない事、それが自分らしさの鍵”

シンプルなデザイン且つ多機能でコンパクトな女性の為の3WAYビジネスバッグです。

背負い・手提げ(縦・横)・ショルダーの3WAYバッグです。

前胴に隠しファスナーポケット、後胴にシークレットファスナーポケットと背負いベルト収納ファスナーポケット(*このポケットには、背負いベルト以外の物を入れないでください。落下する可能性があります。)。

内装は、PCスリーブ・ファスナーポケット・ペン差し3・小物入れポケット2となります。A4ファイル対応。

ショルダーベルトと背負いベルト付属。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 anti-mode style Pista 3WAY 2R(A70000)トープ・江戸黒・グレージ…

125,000 円

anti-mode style ”飾り過ぎない事、それが自分らしさの鍵”

シンプルなデザイン且つ多機能でコンパクトな女性の為の3WAY・2ROOMビジネスバッグです。

背負い・手提げ(縦・横)・ショルダーの3WAYバッグです。

前胴に隠しファスナーポケット、後胴にシークレットファスナーポケットと背負いベルト収納ファスナーポケット(*このポケットには、背負いベルト以外の物を入れないでください。落下する可能性があります。)。

内装は、2ROOMに仕切られており、PCスリーブ・ファスナーポケット2・ペン差し3、小物入れポケット2となります。A4ファイル対応。

ショルダーベルトと背負いベルト付属。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【ナカタハンガー】メンズジャケットハンガー/NH-2

154,000 円

一枚の特別な厚みの板材から職人がハンドメイドで削りだした、NAKATA HANGERブランドの中でも最高峰品質のメンズジャケット用ハンガー。

木目や節、繊維の向きがそれぞれ違う天然木を熟練の職人が見極め、その木材に合わせた方法で「南京鉋(なんきんがんな)」という道具を使用しフリーハンドで削り出します。首、肩そして背中にかけての丸み等、フリーハンドでしか表現できない複雑で繊細なラインが特徴です。

クローゼットの中だけでなく、会社の役員室や応接室、ご家庭の玄関、ゲストルーム等、大切なお客様をお迎えする場面でご使用いただくことで、オーナーの愛着感とゲストへの最高のおもてなしが演出できます。

◎中田工芸

1946年、兵庫県北部の豊岡市に創業。70年以上の歴史を持つ日本で唯一の木製ハンガー専門メーカーです。アパレルブランド、百貨店、ホテルなどさまざまな顧客のハンガーをオーダーメイドで製作するほか、自社ブランド「NAKATA HANGER」のアイテムも好評。日本国内だけではなく最近では海外にも販路を広げています。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(中田工芸株式会社 TEL:0796-42-1131)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 かぶせショルダーバッグ A5縦 ドイツシュリンク (全4色)

435,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

長財布や折りたたみ傘なども楽々収納できる、ちょっとしたお出かけに最適な大人オシャレバッグです。欧州の有名ブランドも認めたドイツ製高級皮革使用。シーンを選ばず幅広くお使いいただけるよう、また、革の風合いをお楽しみいただけるように大きなフラップを活かしたシンプルなデザインに纏めました。

フラップはマグネット固定式なので開閉も簡単です。また、背面部にオープンポケットがあり、すぐに取り出したいパスケース等を収納できるようになって機能面も充実です。

内部:オープンポケット×1,ファスナーポケット×1 / 外部:オープンポケット 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU スエード Marche petit(S3601)(全5色)

86,000 円

TUTUMU待望のAW(秋冬)バージョンです。定番のMarche petit(プティ)の本体素材にウルトラスェードを使用しました。TUTUMUらしい色合いと素材のコンビネーションにより暖か味とやさしさを表現しました。

秋冬商品ですが、ウルトラスェードを使用することにより、ナイロンバージョンと同等の軽量化を実現しました。

外側の4箇所のポケットは、小物を仕分けでき、、ICカードや携帯電話等が容易に取り出せて便利です。

皮革製のショルダーベルトが付属します。ショルダーベルトでお持ちいただいた時、出来るだけ身体にフィットするように、底マチを円ではなく、楕円にしております。

事業者 :一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

連絡先 :0796-24-5551 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 ラウンドファスナー長財布 ドイツシュリンク (全5色)

270,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

欧州のスーパブランドも認めたドイツ・ぺリンガー社製高級皮革を使用したラウンドファスナータイプの長財布。内部は3層式になっていて、お札やご利用控えなどの整理がし易く、カード12枚収納の他、オープンポケットやファスナーポケットもついて、機能面も充実です。男女問わずお使いただけるように、オーソドックスでシンプルなデザインを採用しました。上質な使用感を是非お試しください。

(札口×2,カード×12、オープンポケット×4,ファスナーポケット×1) 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU スエード FLAP MINI(S4001)(全5色)

88,000 円

TUTUMUのAW(秋冬)バージョンです。丸くてコロンとした可愛らしいフラップショルダーBAGです。定番、FLAP MINIの本体素材にウルトラスェードを使用しました。

TUTUMUらしい色合いと素材のコンビネーションにより、暖か味と優しさを表現いたしました。

秋冬商品ですが、ウルトラスェードを使用することにより、より軽量化を実現しました。

本体の内装は2ROOMに仕切られています。前側はオープンで小物入れポケットが縫着されています。

後ろ側は、ファスナーが付いていますので、貴重品を入れて頂いても安心です。

外装後ろ側のファスナーポケットには、ICカード等を入れて頂くと便利です。

フラップはマグネットで軽く固定しています。

事業者 :一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

連絡先 :0796-24-5551 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU スエード Osanpo Wallet(S3101)全5色

65,000 円

TUTUMU待望のAW(秋冬)バージョンです。「ちょいとお散歩」をコンセプトにした定番のお散歩WALLETの本体素材にウルトラスェードを使用しました。TUTUMUらしい色合いと素材のコンビネーションにより暖か味とやさしさを表現いたしました。

秋冬商品ですが、ウルトラスェードを使用することにより、より軽量化を実現しました。

ショルダーベルトは皮革です。ダウンジャケットや厚手のコート着用時にも対応出来る様、若干長めに設定しています。底で結び合わせていただいたり、両端の結び目を上げて頂いたり、頂点で結んで頂いたりして服装によって長さを調節してください。

color:シトロン・ミックスグレー・サンド・ライム・ミント・オールドローズからお好きなカラーをお1つ選びください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

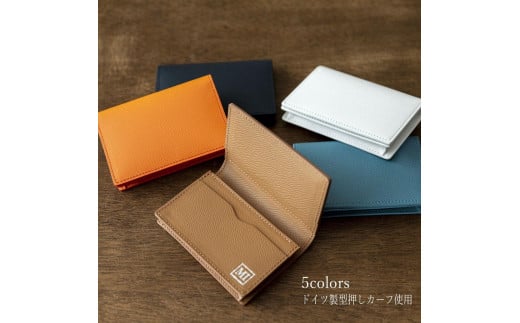

豊岡財布 本革名刺入れ(ジーンブルー、ゴールド、ネイビー、オレンジ、ホ…

92,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

欧州のハイブランドも認めたドイツ・ぺリンガー社製高級皮革を使用した名刺入れです。

デジタル化が進んでも、ビジネスには欠かせないアイテムです。

マチがあるタイプなので、約40枚を綺麗に収納することができます。

しっとりと適度な柔軟性をもつ型押しカーフがフェミニンな雰囲気を醸し出しており、男性のみならず、むしろ女性にこそ使っていただきたい。

ご卒業やご就職のお祝いにもぴったりな、お会いする人々からも良印象を持ってもらえる逸品です。

上質な使用感を是非お試しください。

※プルダウンよりご希望のカラーをご選択ください。

※2~4枚目の画像は(BQ1599:ジーンブルー)です。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 YOUTA エルク3WAY縦ダレス(YK3ME)(トープ、ブラック、ダークグリ…

140,000 円

ダレスバッグをメインで企画しております東京発信の「YOUTA」と「豊岡鞄」とのダブルネームです。

多くの女性からのご要望にお応えし、定番のYK3M(リザード3WAY縦ダレス)の本体生地をきめ細かな美しいエルクシボにいたしました。

また、ハンドルに無垢の欅(ケヤキ)をセレクトし、ナチュラル感、カジュアル感、軽快感を加えました。

開口部が180°開く使いやすさはもちろん、ビジネススタイルに合うデザイン。A4ファイル対応。13.3インチPC対応。リュック・手提げ・ショルダーの3WAYバッグです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 anti-mode style QUILT ポシェット (ブラック、キャメル)

81,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

「井原デニム(R)」と「豊岡鞄(R)」のコラボレーションBAGです。

軽やかな日常に、いつも一緒に連れて行ってほしいポシェットです。

皮革のタッセルを付属致しました。メインは二層式。前側の層には飛び出し防止フラップ有り。お財布、スマートフォン等を入れてください。二層式仕切り上部にICカード用ポケット。背面下部に小物入れポケットが2つ。

内装背面側に小物入れポケット有り。

本体素材は世界的デニムの産地、岡山県井原市の「井原デニム(R)」。付属の皮革は兵庫県姫路産です。使い込む程にデニムは色落ちし、皮革は艶を増していきます。経年変化が愉しめます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 anti-mode style QUILT Tote (ブラック、キャメル)

108,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

「井原デニム(R)」と「豊岡鞄(R)」のコラボレーションBAGです。

軽やかな日常に、いつも一緒に連れて行ってほしいトートBAGです。

皮革のタッセルとチェーンフック付きおまけポーチを付属致しました。背面下部に皮革製のカード入れが有り便利です。本体上部はマグネットホック留めです。内装前面に小物入れポケットが2つ。内装背面に貴重品等を入れて頂くファスナーポケット有り。

本体素材は世界的デニムの産地、岡山県井原市の「井原デニム(R)」。付属の皮革は兵庫県姫路産です。使い込む程にデニムは色落ちし、皮革は艶を増していきます。経年変化が愉しめます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 anti-mode style QUILT SD (ブラック、キャメル)

108,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

「井原デニム(R)」と「豊岡鞄(R)」のコラボレーションBAGです。

軽やかな日常に、いつも一緒に連れて行ってほしい2WAY BAGです。

皮革のタッセルとチェーンフック付きおまけポーチを付属致しました。背面下部に皮革製のカード入れが有り便利です。内装前面に小物入れポケットが2つ。内装背面に貴重品等を入れて頂くファスナーポケット有り。

本体素材は世界的デニムの産地、岡山県井原市の「井原デニム(R)」。付属の皮革は兵庫県姫路産です。使い込む程にデニムは色落ちし、皮革は艶を増していきます。経年変化が愉しめます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

<たけの観光協会>加盟宿泊利用券

40,000 円

兵庫県豊岡市竹野町のたけの観光協会(協賛旅館)のご宿泊にご利用していただけます。

たけの観光協会にお電話にてご予約ください。

電話番号:0796-47-1080

※たけの観光協会にお電話にてご予約いただいた場合のみご利用いただけます。

※ご予約の際に必ず本券使用とお伝えください。

※レターパックにてお届けいたします。

※12月の最終発送日は12月26日、年明けは1月5日より順次発送予定

※ふるさと納税制度の改正により2024年10月1日以降にご寄付いただいた方は、休暇村竹野海岸ご宿泊の場合、クーポン券ご利用はお1人1泊あたり50,000円までとなります。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 velourトート NU48-101(ベージュ、ブルー、レッド)

72,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

スエードの素材感を活かした、ユニセックスなデザインのトートバッグ。

本体素材には、発色が美しいイタリア産スエードレザーを使用しています。

毛足が短く滑らかな風合いでオールシーズン使用しやすいスエードです。

付属のスムースレザーとのカラーコンビネーションがアクセントに。

スエードの素材感を活かした、くたっとした風合いのトートバッグ。

底面以外に裏地を付けず一枚革にすることでラフな印象に仕上げています。

口元を織り込んだり、広げたりすることで形の変化が楽しめます。

書類はA4サイズまで収納可能です。内装のファスナーポケットはスマホやキーケースなどを入れておくのに便利。

【内装】ファスナーポケット×1。

※革の柔らかさを活かして芯材を最小限にしているため、必要以上に重い荷物は入れないようにご注意ください。※天然皮革、染料を使用した商品は、素材本来の風合いを最大限に生かす為、必要以上の染色や色止め等を行っておらず、水濡れや摩擦等による多少の色落ち、変化は避けられません。雨などで濡れた際は、衣服との摩擦にご注意ください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄parcel cotoneダレスポシェットNU56-104(ベージュ、ブラック)

78,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

上品なキャンバス生地&レザーのコンビネーションのコンパクトなポシェット。

ワンタッチで開く口枠が、出し入れがスムーズなバッグです。

必要最小限の荷物が入るミニサイズで、スマートフォンやミニ財布、化粧品などが数点入ります。

外側のポケットはカード入れの仕様で、すぐに取り出したいカードなどを入れておくと便利です。

本体には、イタリア製の上質なコットンシャンブレーのキャンバス生地を使用しています。

高級感のあるツヤと肌触り・適度なハリが特徴です。フレームやベルト部分には型押しシュリンクレザーを合わせ、生地の風合いと相性良く大人のナチュラルさを演出。

【外装】カードポケット×1

【内装】フリーポケット×1 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

無洗米 10kg(白米)コシヒカリ お米 今ずり米 兵庫県但馬産

22,000 円

【数量限定/ネット限定/クレジットカード決済限定】

【食味抜群!今ずり米】

お米はもみ貯蔵。基本は秋、冬、春、夏と季節ごとに籾すり。ご注文後に精米をする今ずり米!

収穫時と変わらない鮮度と食味でお召し上がりいただけます!

【手間いらず!無洗米】

乾式無洗米加工です。精米時にお米の表面に付着した肌糠は酸化し、お米の劣化を進行させます。マザーズファームでは、その肌糠を乾式無洗米機で徹底除去いたします。つまり、お届け後も高品質なお米をお召し上がりいただけます。

栽培:特別栽培米、化学肥料不使用(有機肥料100%)

節減対象農薬:当社比8.5割減

品種:コシヒカリ(100%)

産地:兵庫県豊岡市日高町

・毎年10月以降は【新米】をお届け予定

・12月22日、受注分までは年内に発送

・12月の最終発送日は、12月29日

・年明けは1月6日より順次発送予定

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(あるまま TEL:0796-42-5604)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

無洗米 5kg(白米)コシヒカリ お米 今ずり米 兵庫県但馬産

13,000 円

【数量限定/ネット限定/クレジットカード決済限定】

【食味抜群!今ずり米】

お米はもみ貯蔵。基本は秋、冬、春、夏と季節ごとに籾すり。ご注文後に精米をする今ずり米!

収穫時と変わらない鮮度と食味でお召し上がりいただけます!

【手間いらず!無洗米】

乾式無洗米加工です。精米時にお米の表面に付着した肌糠は酸化し、お米の劣化を進行させます。マザーズファームでは、その肌糠を乾式無洗米機で徹底除去いたします。つまり、お届け後も高品質なお米をお召し上がりいただけます。

栽培:特別栽培米、化学肥料不使用(有機肥料100%)

節減対象農薬:当社比8.5割減

品種:コシヒカリ(100%)

産地:兵庫県豊岡市日高町

・毎年10月以降は【新米】をお届け予定

・12月22日、受注分までは年内に発送

・12月の最終発送日は、12月29日

・年明けは1月6日より順次発送予定

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(あるまま TEL:0796-42-5604)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

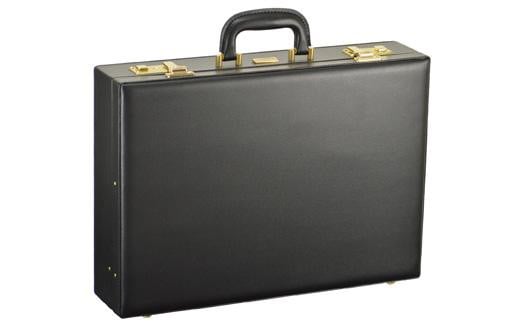

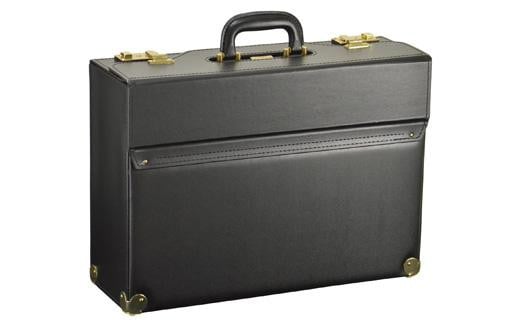

豊岡鞄 アタッシュケース クラシック 小 ブライドルレザー (ブラック、ネイ…

1,100,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

補強用の角革がクラシカルな雰囲気を醸し出す重厚感あふれるアタッシュケースです。B4サイズ対応。外装に使用しているイギリス製のブライドルレザーは、古来より馬具に使用されていた牛革で、表面にロウを擦りこんでいるので撥水性もありとても堅牢な皮革です。使用するうちに艶が出て、経年変化をお楽しみ頂きながら、長くお使いいただけます。また、ケースと蓋の間にストッパー機能付きのステー金具を取り付けているので、寝かせた状態で90度、立てた状態だと30度しか開かないようになっているため、立ったままアタッシュから荷物を取り出すことができます。

【発送について】

※受注生産の為、90日程度お時間を頂きます。何卒ご了承ください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

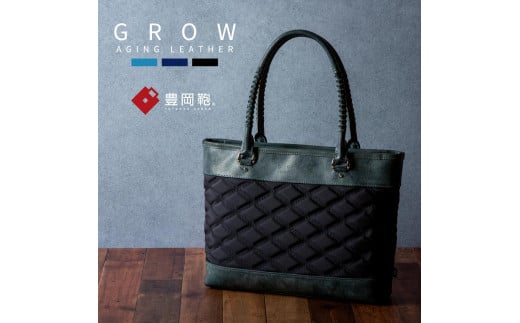

豊岡鞄 GROW 育てる鞄 AGING TOTE ftB (ディープブルー、オーシャンブル…

267,000 円

日本財団による、海洋ごみ削減を目的とした企業間連携組織「アライアンス・フォー・ザ・ブルー」のプロジェクトに参加し生まれた本製品、9月22日関西テレビの報道ランナー様にて『GROW育てる鞄 AGINGTOTE 』をご紹介頂きました。この鞄で使用しているアラスカという革は、世界トップクラスの品質を誇るイタリア植物タンニン鞣し革協会のアッズーラ社というタンナーが製造している革で、使用に応じて色艶が増す為エイジングの面白みと深みは革の中でも屈指と言え、ヴィンテージバッグに「育てる(grow)」ことを愉しんで頂けます。またデザインは豊岡の地場産業のルーツと言われている柳行李をモチーフにしています。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

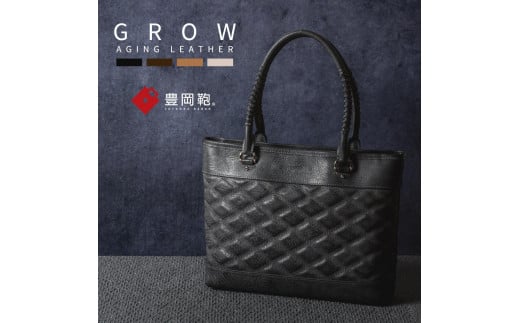

豊岡鞄 GROW 育てる鞄 AGING TOTE (全4色)

267,000 円

9月22日関西テレビの報道ランナー様にて『GROW育てる鞄 AGINGTOTE 』をご紹介頂きました。本製品は、世界トップクラスの品質を誇るイタリア植物タンニン鞣し協会のアッズーラ社の高級レザー、アラスカを使用。革の表情の豊かさ、長年の使用に耐えられる強度、深みのある色艶が出るエイジングが特徴であり、ヴィンテージバッグに「育てる(grow)」ことを愉しんで頂けます。またデザインは、豊岡の地場産業のルーツとも言われている柳行李をモチーフにしています。柳行李は柳で『編まれた』箱型の鞄で『丈夫で壊れにくい』という特徴があり、その文化的デザインや特徴を革加工の職人技によって表現しました。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄 For The Blue Fly tote(Dブルー)

85,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

SDGs「持続可能な開発目標への取り組み」

「豊岡鞄(R)」は、☆100年後の子供達に恵みの多い海を☆「ALLIANCE FOR THE BLUE」プロジェクトに賛同し、廃漁網を再生加工したナイロン生地で鞄を作成しました。

鞄販売収益の一部は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEに寄付し、大切な海を守る活動に役立てて頂きます。

前面2ヵ所、後面1ヵ所の外側ポケットがついており、シンプルな外観ながら荷物の整理がし易い作りになっています。

雨が心配な時、混雑時には、上部のホックを留めていただくと安心です。

力のかかるハンドルは、皮革を使用しています。皮革のショルダーベルトが付属します。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 WALK ABOUT WOODS Rei 【4色】

36,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

コンセプトは、“Nostalgia & Cute”、フロントデザインは丸く立体的に仕上げた優しいフォルムです。

ベルトにはワンタッチで脱着できる樹脂バックルを使用し、長さの調節でウエストポーチかボディバッグとしてご使用できます。

背面上部にスリ被害防止のシークレットファスナーポケット。

内装にはクイックロンポケットとレスキューオレンジのキーホルダーが付きます。

内装の「デオドラントネーム(R)」は優れた消臭効果を備えた機能性織ネームです。

本体のナイロン素材はテフロン加工を施し撥水性を高めました。

スエードにも撥水加工を施しています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【豊岡財布】TUTUMU flat(SW203)(全5色)

48,000 円

「TUTUMU」のカード&コインケース「flat」です。牛皮革製品です。イタリアCOPAR社製皮革、ADRIATICOの中から鮮やかなカラーをセレクトし、上品で爽やかな雰囲気を大切にしました。内装カラーはヌードで統一し、明るく致しました。

現金を出来るだけ少なくしたい方の為に薄く仕上げました。

表側の下部にブランドネームを刻印しています。

表側の最大ポケットには、お札等を入れてください。ファスナー付本体には、コイン等を入れてください。後ろ側の半ポケットには、チケット等を入れてください。カード入れを6枚逢着しています。

本体皮革ADRIATICOは、イタリアのCOPAR社の職人が施す鮮やかな色出しと極め細やかな型押しで仕上げられています。同社工場の認定TAGが付きます。アンチエイジングな皮革です。

ファスナーは、YKKのEVERBRIGHTを使用していますので開閉がスムースです。また、金属本来の輝きを持続し、耐食性にも優れています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク 【ホワイト L】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【ホワイトマスクの改良点】

・耳ゴムがネービーマスクより柔らかい素材になっています。

・デザインの切り込み部分がより立体的になるように改良しました。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク (バルブ有り)【ホワイト L】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【ホワイトマスクの改良点】

・耳ゴムがネービーマスクより柔らかい素材になっています。

・デザインの切り込み部分がより立体的になるように改良しました。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡市産こうのとり生姜と農薬不使用コウノトリのお米ギフト

37,000 円

豊岡市特産のお米(コウノトリのお米農薬不使用)としょうがを使ったご飯のおともシリーズをセットにしたギフトです。

ハチミツおろし生姜は、生姜のスライスを蒸し、体のぽかぽか成分「ショウガオール」が約8倍になっている他、おろし生姜をプラスし、沢山の生姜をとって頂きやすくした商品です。

ハチミツおろし生姜レモンは淡路島産ノーワックスレモンを使用、疲れた時はクエン酸でスッキリ爽快です。

冬はお湯にとかして。夏は炭酸割りがオススメ。はちみつジンジャースカッシュとして、お楽しみください。

生姜しぼり汁無糖とシロップ加糖をご用意しました。お料理、紅茶など幅広くお使いいただけます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

出石焼きのオリジナル蕎麦猪口2個セット(革の猪口把手付き)

26,000 円

日本一の鞄の町豊岡市にあるブランド「CREEZAN(クリーザン)と、同じ豊岡の

伝統工芸である出石焼き(いずしやき)の窯元「虹洋陶苑」がコラボした白磁の蕎麦猪口。

職人が1点1点手書きしたオリジナル商品です。

鞄職人が手作りしている本革製の「猪口把手・ちょことって」を使うと

おしょれなコーヒーカップとしても使用できます。

CREEZAN城崎本店の限定商品です。

・12月27日受注分までは年内に発送

・12月の最終発送日は、12月28日

・年明けは1月5日より順次発送予定

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(CREEZAN 城崎本店 TEL:0796-32-0345)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク 【M】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク(バルブ有り)【M】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク 【L】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク(バルブ有り)【L】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク 【ホワイト M】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【ホワイトマスクの改良点】

・耳ゴムがネービーマスクより柔らかい素材になっています。

・デザインの切り込み部分がより立体的になるように改良しました。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

繰り返し使える アンチウイルスマスク (バルブ有り)【ホワイト M】

11,000 円

このマスク 3つの”ここがすごい!”

(1)スイス・Livinguard社の特許技術生地を使用

表と裏の生地に特殊加工を施しています。

手についた細菌などが加工された生地に付着

しても破壊される「ウイルス不活性化効果」

(2)3層構造フィルターでウイルスから保護

N95規格フィルターが空気中の花粉や

粒子とほこりに含まれる細菌を99%カット

(3)30回の洗濯(水洗い)まで、細菌不活性化

の効果が持続します。

【ホワイトマスクの改良点】

・耳ゴムがネービーマスクより柔らかい素材になっています。

・デザインの切り込み部分がより立体的になるように改良しました。

【その他】

・ノーズ部分は形状記憶材が入っていますので

鼻の形に合わせて調整してください。

・マスク上下は伸縮性のゴムを使用していますので

フィット感が心地よいです。

【注意事項】

※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

・運動時のご使用はお避け下さい。

・洗濯機での洗濯は行わず、手洗いで軽く押し洗い してください。

・素材の特性上、洗濯により多少縮む場合があります。

・商品にはバルブ(空気孔)無しと有りの2種類が

ございますので注文時に注意して下さい。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 7803 キャリアケースM(ベージュ×イエロー)

92,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

レディースビジネスバッグとして、軽さやしなやかさ、若干の華やかさをベースにデザインしました。

かぶせ革に楕円形のひねり金具使いとキーチャームがポイントデザインになっています。

ハンドルの細さやアタリの柔らかいストラップ、かつ軽さとしなやかさなど、

レディースビジネスとして最適な機能性を考えています。

ノートPC&A4ファイルが入るサイズです。

耐久性のあるナイロンツイル生地は、仕事カバンに最適な強度があります。

光沢のあるシュリンク型押レザーは、撥水性のある表面感で、発色も良いです。

YKKの最高級ファスナーエクセラを使用し、高級感を演出しています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 7802 キャリアケースS(ベージュ×イエロー)

90,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

レディースビジネスバッグとして、軽さやしなやかさ、若干の華やかさをベースにデザインしました。

かぶせ革に楕円形のひねり金具使いとキーチャームがポイントデザインになっています。

ハンドルの細さやアタリの柔らかいストラップ、かつ軽さとしなやかさなど、

レディースビジネスとして最適な機能性を考えています。

タブレット&A4クリアファイルが入るサイズです。

耐久性のあるナイロンツイル生地は、仕事カバンに最適な強度があります。

光沢のあるシュリンク型押レザーは、撥水性のある表面感で、発色も良いです。

YKKの最高級ファスナーエクセラを使用し、高級感を演出しています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

ちょい釣り体験★お子様も大興奮!

8,000 円

何が釣れるか、ドキドキ・ワクワク!日本の渚百選に選ばれる、透き通るような「竹野浜」の岩場での釣りを楽しめます。道具はすべて込み・優しいレクチャー付きで、初めての人でもチャレンジ可能!釣れるお魚はガシラ・アイナメ・グレ・キスなど。釣ったお魚はお持ち帰りしても、当店のお食事と一緒に頂いてもOK!

チケットはメール便にてお届けします。3日前までにご予約ください。天候により実施できない場合は、別の日に振り替えてご使用いただけます。時間短縮も可。満席によりご予約をお受けできない場合もございます。詳しくは「海の家メリAdventure Tours」ホームページをご覧ください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

牛飼いのジェラートセット 16種詰め合わせ / 無添加 スイーツ ジェラート シ…

22,000 円

*定番商品から試してほしい珍しい味のジェラートまで、

お任せの16個詰め合わせ*

搾ってすぐのブラウンスイスとホルスタインの

牛乳を使い約30年間研究し続ける味。

狩野牧場横の工房で製造した、

牛飼いのこだわりのアイスクリームです。

おススメの商品を牧場で詰め合わせて配送いたします。

乳化剤、安定剤、保存料、人工甘味料(トレハロース他)等

使用しておりませんので、

お子様からお年を召された方など

皆さんで安心してお召し上がりいただけます。

*種類の例*

ブラウンスイスミルク

バニラミルク

塩キャラメル(竹野誕生の塩)

自家産の梅酒

葡萄のアイス

地元産メロン

梨(夏しずく)

出石産あまなつ

チョコレート

宇治のお抹茶

カラメルとくるみ

チーズ&デコポン

さつまいも&キャラメル

パンプキンプリン

わさび(神鍋産)

練乳のおこげ

チョコチップ

ブルーベリー

黒豆のきなこ

塩バニラ

和紅茶ミルクティー...etc

+

スプーン

+

おいしい食べ方の説明書

クール便で発送します。

※写真は一例となっております

常時約20~30種ある中からのお任せですが、

定番は必ず入れるのでご安心ください!

詰め合わせ商品のため、プレゼントにもお勧めです。

-------------------------------------------------------------

**当店の商品は全て、兵庫県豊岡市の**

****酪農家の手作り直売です*****

絶滅危惧種のコウノトリが舞う、

自然豊かな田舎で製造しています。

牛乳は量より質、繁殖の難しい希少なブラウンスイスと

ホルスタインの乳質にこだわりました。

ブラウンスイスは国内に0.04%の飼育率ととても少なく、

脂肪球の成分がとても細かいため、お菓子・アイス作りに

最適な牛乳とされています。

------------------------------------------------------ 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄parcel mistミニダレスNU63-101 グレージュ

120,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

ニュアンスカラーのシックなショルダー付きミニダレス。

本体素材には、ソフトな型押しシュリンクのレザーを使用しています。

イタリア産の上品なシボ感のレザーです。

優しい印象のくすみカラー3色展開で、シックな装いにもマッチします。

開口部にアルミフレームを入れたのショルダー付きのダレスバッグ。

スナップボタンを外せばワンタッチでパカッと開けられます。

大きく開くため中が見やすく使いやすい、ミニサイズのダレスバッグです。

ハンドバッグとしてはもちろん、付属のショルダーベルトを繋げばショルダーバッグとしてもお使いいただけます。

見た目よりもパワフルにたくさん入り、バッグ自体は軽く実用的なところがうれしいポイント。

【外装】ファスナーポケット×1

【内装】ファスナーポケット×1 オープンポケット×2 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 7802 キャリアケースS(ブラック×ブラック)

90,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

レディースビジネスバッグとして、軽さやしなやかさ、若干の華やかさをベースにデザインしました。

かぶせ革に楕円形のひねり金具使いとキーチャームがポイントデザインになっています。

ハンドルの細さやアタリの柔らかいストラップ、かつ軽さとしなやかさなど、

レディースビジネスとして最適な機能性を考えています。

タブレット&A4クリアファイルが入るサイズです。

耐久性のあるナイロンツイル生地は、仕事カバンに最適な強度があります。

光沢のあるシュリンク型押レザーは、撥水性のある表面感で、発色も良いです。

YKKの最高級ファスナーエクセラを使用し、高級感を演出しています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

ミニポーチ 325 デオドラント 制菌 リーベン 豊岡産 ミニショルダー (…

15,000 円

当社オリジナル商品「リーベンシリーズ」より、地元兵庫県豊岡の工場で、

1つひとつ丁寧に作られたカラビナ付きポーチが登場しました。

暗がりで、光に当たると反射するリフレクター(反射テープ)が前面に縫い込まれ安全にも配慮されたこだわりの逸品です。

また、臭いを防ぐデオドラント加工が施されています!

ちょっとした小物の収納に便利!ショルダーは取り外しができ、背面上部に約5cmのカラビナが付いているので、

ベルトやベルト通し、鞄などにも取り付けO・K!!

アウトドア・普段使い・旅行などに。

コスメ・お薬・デジカメなど・おやつ・タバコ・電子タバコ・貴重品入れなどに。

気軽に使えるミニバッグ!お洒落でシンプル、男女兼用でお使いいただけます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カルド フラットWショルダー(キナリ×赤茶、Lグレー×ネイビー、グレ…

78,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

1枚パーツ仕立てのツイードシリーズのショルダーバッグ。見た目フラットだけど使うと立体的に柔らかく膨らみ、とにかくシンプルで実用性に優れた2層式ショルダーバッグ。ツイードとイタリアンレザーのコンビネーションが幅広い層の方々に人気のシリーズ。

※サイズ表示はバッグを置いてマチが出来た時のサイズです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カルド リュック (グレー、オリーブ)

110,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。「特紡糸」という糸を使ったリサイクルツイードを使用。特紡糸とは、紡績の際に出る糸くずや布地、また未使用繊維を集めて綿にほぐしなおし、再び糸に紡いだリサイクル糸。撚りが甘く独特のふわっとした柔らかいタッチとボリューム感が特徴。

裏に厚手の綿ツイルを貼り、風合いを損なわずに丈夫な素材に仕上がっています。長いシーズン使えるツイードで、品の良い大人なシンプルさを出しつつ、ふんわりとしたツイードの可愛らしさも併せ持っている。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革をシンプルに1枚抜きで使用。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カルド トートM (全4色)

108,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

A4サイズがピッタリ入る実用的なマチの広い3wayトートバッグ。荷物の量やスタイルによって形状変化可能。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。「特紡糸」という糸を使ったリサイクルツイードを使用。特紡糸とは、紡績の際に出る糸くずや布地、また未使用繊維を集めて綿にほぐしなおし、再び糸に紡いだリサイクル糸。撚りが甘く独特のふわっとした柔らかいタッチとボリューム感が特徴。

裏に厚手の綿ツイルを貼り、風合いを損なわずに丈夫な素材に仕上がっています。長いシーズン使えるツイードで、品の良い大人なシンプルさを出しつつ、ふんわりとしたツイードの可愛らしさも併せ持っている。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革をシンプルに1枚抜きで使用。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

コットンミニトートバック (ブラウン、レッド、イエロー、ブルー)

48,000 円

極太の先染め生地を使った商品です。太番手ならではの霜降り感と付属革も優しさと温かみがあるヌメ革を使用しているので、爽やかで優しい雰囲気を出しています。ちょっとしたお出かけやドライブのお供に最適なバックです。

使用材料が生地も革も天然素材なので、水、汗、摩擦等の影響で色移りする可能性があります。革も直射日光や蛍光灯の光などで色が変化することがありますが、経年変化としてお楽しみください。

※商品の在庫状況によっては、受注いただいた後、発送まで90日程度お時間をいただく場合がありますのでご了承願います。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

リフレッシングトートバック (全4色)

54,000 円

極太の先染めコットン生地を使った商品です。太番手ならではの霜降り感と付属革も優しさと温かみがあるナチュラルヌメ革を使用しているので、爽やかで優しい雰囲気を出しています。バック本体は大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズなのと底にもヌメ革を使っているのでラフにも使える老若男女問わず使えるバックです。

使用材料が生地も革も天然素材なので、水、汗、摩擦等の影響で色落ちをする可能性がありますのでご使用の際はお気を付けください。また革は直射日光や蛍光灯の光などで色が変化することがありますが、経年変化としてお楽しみください。

※商品の在庫状況によっては、受注いただいた後、発送まで60日程度お時間をいただく場合がありますのでご了承願います。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

防水革薄型肩掛袋(全3色)

64,000 円

「防水」にこだわったショルダーバックです。マチや底がないぺったんこの仕様ですが写真である通りスマートフォン、キーケース、タバコ、ペットボトル、その他小物を入れることができます。(あまりパンパンにすると使い辛いですが・・・)

また、本体革に使っている防水革も仕上がり1.3mmにしているので軽量です。ちょっとしたお出かけする時の必要最小限の小物は十分に収納できますので散歩、通勤、通学などの移動(歩き、自転車、バイク)の際の突然のゲリラ豪雨から大事な荷物を雨から守りますし、天候を全く気にしなくていい全天候性型オールシーズンショルダーバックです。

※商品の在庫状況によっては、受注いただいた後、発送まで60日程度お時間をいただく場合がありますのでご了承願います。

<素材>

・ 防水革をメイン素材にしている。

(よくある表面だけの撥水加工ではなく革の芯まで防水剤が浸透しているため表面が摩耗したり傷が入っても防水性は落ちません)

・ 縫製糸は超撥水糸を使用している。 ・金具は水の腐食に強く軽量な樹脂金具をあえて使っている。

・ カシメ鋲は水の腐食に強いさびない真鍮生地のカシメ鋲を使用している。

・ ファスナーからの水の侵入を抑えるためにYKK社の止水ファスナーを使用している。

<仕様>

・ 塗ってからひっくり返す所謂袋縫いではなく、針穴からの水の侵入を防ぐために平面縫いのフチ巻き縫製にしている。

・ 万が一のカシメ鋲の隙間(使用しているうちに浮く可能性)からの水の侵入を防ぐために両サイドのDカン座下に縫製を入れている。

・ ファスナースライダーの隙間からの水の侵入を防ぐためファスナー自体を革で隠している(自社テストで90分シャワーをバック上部に連続して浴びせるテストを行った結果、内部への水の侵入を防ぐことができました。) 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

「防水革背負袋」 Waterproof leather Backpack(クロ、チョコ、カーキ)

167,000 円

<令和2年度 五つ星ひょうご選定商品>

鞄の町豊岡市の小さな工房が作った防水革リュックです。

姫路のタンナーが開発した鞣しの段階で防水材を入れ込み長期にわたって防水効果がある革に縫製糸は超撥水糸を縫製し内装も撥水性のあるナイロン生地を使っているので中に入れた荷物を水から守ります。

作りも頑丈なのと金具もあえて軽量でさびない樹脂製を使っているので、革製品でありながらどのシーンでも使えるオールシーズン、全天候性型の頑丈なリュックです。

※カラー:クロ、チョコよりお選びいただけます。

※素材と仕様で防水性を高めていますが完全防水ではありません。

※受注後約70日でお届けします。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カルド ミニリュック(キナリ、Lグレー×ネイビー)

90,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

背中にコロンと可愛いサイズ感が絶妙なミニリュック。長財布が横にすっぽりと入る最適サイズ。

本体は一枚の裁断パーツから出来ている。裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。「特紡糸」という糸を使ったリサイクルツイードを使用。特紡糸とは、紡績の際に出る糸くずや布地、また未使用繊維を集めて綿にほぐしなおし、再び糸に紡いだリサイクル糸。撚りが甘く独特のふわっとした柔らかいタッチとボリューム感が特徴。

ウールが全く入っていないツイードなので長いシーズン使える。品の良い大人なシンプルさを出しつつ、ふんわりとしたツイードの可愛らしさも併せ持っている。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革をシンプルに1枚抜きで使用。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 YOUTA ELK 3WAYダレス S(YK9S)(ブラック、スカイ、トープ、ダーク…

117,000 円

ダレスバッグの「YOUTA」と「豊岡鞄」のダブルネームです。

「YOUTA」といえば、センターのイントレデザインです。本体生地はシックなエルクシボをセレクトしました。カラーは、ブラックと爽やかなスカイ、そして柔らかなトープの3色に加え、ニューカラーとして大人男女を惹きつけるダークグリーンをご用意しました。

クラシックスタイルのダレスバッグをコンパクトにして日常の移動に便利なリュック機能を加えました。

デザイナーとしては、ショルダーベルト持ちのスタイルはお勧めいたしません。

マニッシュにもフェミニンにも縛られない、

ビジネスシーンでも私らしさをエンジョイしたい女性に使っていただきたいBAGです。

開口部が180°開きます。A4クリアファイル対応。タブレットPCポケット有り。

リュック・手提げ・ショルダーの3WAYバッグです。

背胴に隠しファスナーポケット。内装には、小物ポケットが2つ。

取り出し可能なファスナーポケット付き仕切り板が付属します。

枠に錠前が付きます。鍵が付属します。

背負いベルトの取り付け位置が二通りあります。一つは画像をご確認ください。

もう一つは皮革ハンドルの金具に小リングが取り付けられています。

女性や撫で肩の方は、この小リングに取り付けていただくとずり落ちにくくなります。

本体生地は、PVCのエルクシボ型押しです。

PVCは合皮(PU)や天然皮革に比べ水に強く、また、表面が強く、傷等がつきにくいです。

しかし、引き裂き強度は、強くありませんので、

力のかかる部分や壊れやすい部分には、同色の牛革を使用しています。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄 Shokolatt トラベルミニトート (3色)

251,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

注目のブランドマネージャー鶴本晶子さんによる、美しく旅するように毎日を過ごすためのウエア、ShokolattのTravel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)シリーズに新作トラベルミニトート登場です。

手持ち、肘持ちに最適化されたサイズなのに、驚きの大容量。ファスナーポケットの付いた中仕切りで分割されていて、整理整頓もしっかりできます。大きく開いたバッグ口は、中が見やすく出し入れも簡単です。近所へのお出かけや旅先でのサブバッグにぴったりです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カラフルアイトート(24-417) 【8色】

38,000 円

表生地には岡山で織った厚手の綿100%の生地にPVC加工を施したへリンボン(杉綾織)を使用しております。PVC加工により防水、防汚性があり、また厚手の為、生地にコシがあり自立します。

内装・持ち手にはコーデュラ ポリエステル 610デニールを使用しており、摩擦・擦り切れに強く、軽量ながら高強度、さらに撥水効果もあります。

生地加工から縫製、仕上げまですべて国内生産しており、地域ブランドでもある【豊岡鞄】にも認定されました。

可愛いカラフルなチャック(YKK)、A4が入るサイズ、軽量、型掛けでき持ち手の長さから実用性抜群のちょうどいいトートとして幅広い年代の女性に好評です。

手頃な値段とサイズからお土産や母の日ギフトにも人気です。

***************************

豊岡は、千年の伝統をもつ鞄の産地です。

「鞄の街 豊岡」は、奈良時代から始まる柳細工を起源とし、江戸時代に柳行李生産の隆盛をむかえ、大正以降はその伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地となりました。

豊岡市で作られた鞄は「豊岡産」「豊岡製」「日本製」などと呼ぶことができます。

それら豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合が定めた基準を満たす企業によって生産され、審査に合格した製品を「豊岡鞄」と認定しています。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 デニム×レザートート(5050) (オレンジ、茶、こげ茶)

96,000 円

表にはステッチで飾りポケットを作り、スマートフォンや小物収納が出来ます。

表にふんだんにレザーを使用することで使い込むほどレザーの風合いを楽しめるデザインにしました。

外装にはオープンポケット×2、小物収納ポケット×1、内装にはオープンポケット×4、ファスナーポケット×1、ショルダーベルト付でビジネスバッグとしての機能も充実しております。

底は傷がつきにくいように底鋲が5カ所ついています。

デニムには岡山県産のデニムを選びました。使用ダメージでデニム特有のカジュアル感が出ないよう、表にはPVC加工が施してあり、ビジネスシーンでも長くご愛用頂ける高級感の出るデニムと天然レザーを選びました。

表面に使用のレザーにはレザー特有のシワや色むらなどがみられることがあります。

***************************

豊岡は、千年の伝統をもつ鞄の産地です。

「鞄の街 豊岡」は、奈良時代から始まる柳細工を起源とし、江戸時代に柳行李生産の隆盛をむかえ、大正以降はその伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地となりました。

豊岡市で作られた鞄は「豊岡産」「豊岡製」「日本製」などと呼ぶことができます。

それら豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合が定めた基準を満たす企業によって生産され、審査に合格した製品を「豊岡鞄」と認定しています。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU スエード FLAP(S3901)(全4色)

100,000 円

TUTUMUのAW(秋冬)バージョンです。丸くてコロンとした可愛らしいフラップショルダーBAGです。定番、FLAP MINIの本体素材にウルトラスェードを使用しました。

TUTUMUらしい色合いと素材のコンビネーションにより、暖か味と優しさを表現いたしました。

秋冬商品ですが、ウルトラスェードを使用することにより、より軽量化を実現しました。

本体の内装は2ROOMに仕切られています。前側はオープンで小物入れポケットが縫着されています。

後ろ側は、ファスナーが付いていますので、貴重品を入れて頂いても安心です。

外装後ろ側のファスナーポケットには、ICカード等を入れて頂くと便利です。

フラップはマグネットで軽く固定しています。

事業者 :一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

連絡先 :0796-24-5551 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 YOUTA BOX カード&コインケース(YKW4)(アイボリー、ダークブ…

50,000 円

ご要望の多かった薄くかさばらないカード&コインケースです。コンパクト&スリムデザインによって、ジャケットの内ポケットやパンツのバックポケットに綺麗に収まるサイズにしました。

また、「YOUTA」らしく、前面センターにイントレを施しております。

ファスナーは、YKKの最上級ファスナー「EXCELLA」を使用しています。「EXCELLA」は、エレメントひとつひとつの全面に入念な磨きをかける為、メッキが美しく、ファスナーの貴婦人と呼ばれています。開閉が非常にスムースなファスナーです。

機能としては、4段のカード入れとファスナーのコイン入れになります。

事業者 :一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

連絡先 :0796-24-5551 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 ボディバッグ(24-414)(全3色)

42,000 円

本体には一般の合成皮革より防汚性・防水性の高いニフティ(合成皮革)を採用。

ベルト付きの前ポケットはボタンで着脱できるため、開け閉めも簡単です。

ポケットベルトは天然皮革を使用しています。

*******************

豊岡は、千年の伝統をもつ鞄の産地です。「鞄の街 豊岡」は、奈良時代から始まる柳細工を起源とし、江戸時代に柳行李生産の隆盛をむかえ、大正以降はその伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地となりました。

豊岡市で作られた鞄は「豊岡産」「豊岡製」「日本製」などと呼ぶことができます。それら豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合が定めた基準を満たす企業によって生産され、審査に合格した製品を「豊岡鞄」と認定しています。

※現在、この商品のお届けは1ヶ月程度お時間をいただきます。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡産 牛革・軽量ミニショルダーバッグ CROSSROAD(505068)全4色

50,000 円

軽量な牛革を使用したショルダーバッグ、ウエストバッグ、

ベルトポーチで使えるシンプルデザインのミニバッグです。(カラビナを取り付けられるループ付き)

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡産 牛革・リュック CROSSROAD(505069)全5色

110,000 円

軽量な牛革を使用した男女問わず幅広く使えるシンプルデザインのリュックです。

A4サイズがゆったり入る大きさで、通勤やレジャーなど幅広いシーンでお使いできます。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

牛革・ダレスバッグS CROSSROAD 505046(ブラック、ブラウン、ネ…

125,000 円

軽量な牛革を使用したダレスバッグ。肩ベルト付きでショルダーバッグにも。

※プルダウンよりご希望のカラーをご選択ください。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

牛革・ダレスバッグL CROSSROAD 505047(ブラック、ブラウン、ネ…

143,000 円

軽量な牛革を使用したダレスバッグ。肩ベルト付。A4サイズ対応。

※プルダウンよりご希望のカラーをご選択ください。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡産 牛革・2WAYバッグCROSSROAD 505063 (ネイビー・ブラック)

98,000 円

軽量なシュリンク絞の型押し牛革を使用したクラッチバッグ、ショルダーバッグを使えるシンプルデザインの2WAYバッグです。

A4サイズがゆったり入る大きさで、持ちやすさにこだわったハンドルの裏側にはリボンテープでアクセント。

オンオフ問わず幅広いシーンでお使いできます。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。

(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡製 DCA抗ウイルス・抗菌デニムのマスクケース

13,000 円

【3種の中から1種お選びください】

カラー:ネイビー×ライトブルー

ネイビー×ミントグリーン

ネイビー×パステルピンク

Withコロナ時代の必須アイテム。鞄メーカーが作る大人のマスクケースです。

衛生面も安心な抗菌・抗ウイルス性の素材を使用。鞄に使う牛革や金具は高級感があるだけでなく簡単に開閉できます。

食事の時などマスクをスマートに保管できる専用ポケットは、取り外して水洗いができます。予備のマスクは2~3枚重ねて収納でき、ティッシュペーパーのように1枚ずつ簡単に取り出せます。

※使用している素材は、ご家庭で50回洗濯をしても抗菌・抗ウイルス性の効果がありますが、洗濯機などによる丸洗いは絶対におやめください。

※天然素材を使っていますので、水濡れ等により多少の色落ちをする場合がありますので、ご注意下さい。

※生産の都合上、画像と多少異なる場合があります。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

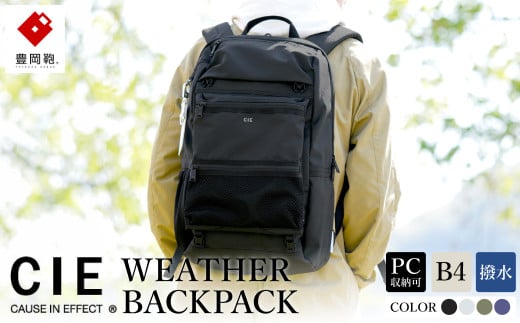

豊岡鞄 CIE WEATHER DAYPACK【選べる4カラー オリーブ・グレー・ブラック・…

130,000 円

大阪を中心に活躍するベンチャー企業、リアルワークス社のブランド「CIE」と「豊岡鞄」のコラボレーションBAGです。

背負う・たすき掛けする等ハンズフリーであり、皮革を出来るだけ使用せずに、また、軽い素材を厳選して、軽量且つ機能性を追求しています。

日々の行動パターンに合わせた使い方ができる様、多くのポケットを配した高機能DAYPACK。

本体は2層構造。背面PC収納部はさらに仕切られた空間がありますのでPCと書類等を分けて収納可能。

付属のポーチは、前ポケットと本体の間のスペース及び内装のコードにも収納可能。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 TUTUMU Marche mini C/N(S1802)全2色

63,000 円

かごBagからイメージしてつくった“Marche(マルシェ)”のSサイズです。手提げBAGです。シンプル且つかわいらしいフォルムです。

定番の「KOMBU-N」の生地違いで、クラッシックな雰囲気のナイロンを使用しました。

前後にある4か所のポケットが機能的。このポケットを深くすることで小物を入れても中からの誤落下を防ぎ、しかしながら、ポケット上部は広いので、スマートフォン等の出し入れもしやすくなっております。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【豊岡鞄】TUTUMU BALLOON TOTE(S4200)(全4色)

77,000 円

空中に浮いているようなバルーンイメージのデザインです。見た目がくったりとしたトートBAGですが、敢えてハンドル(持ち手)にはしっかり感をもたせました。物を入れることによって、よりシルエットが強調されて、綺麗なラインを演出します。

皮革のフラップは、マグネットでしっかり留まります。

本体生地と内装生地の間、四方がポケットとなります。

内装には、貴重品等をいれて頂くファスナーポケットが1つと小物入れポケットが2つ縫着されております。

本体生地の「ONIBEGIE(オニベジ)」は、タマネギの外皮から抽出された色素を主とした天然色素によって染色されたナイロン100%の素材です。特徴は繊細で味のある色合いと、他にないやわらかな発色が魅力です。また中肉厚で軽くしなやかな風合いで、経年変化によって味わい深くなる特性は、「TUTUMU」に相応しいナチュラル感を創り出します。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター/TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 5801 MASK+ボディバッグ(マスタード、ネイビー、ベージュ)

72,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」「豊岡財布」です。強い撥水効果のあるナイロン、抗菌効果のある牛革、抗ウィルス効果をもつコットンで仕立てたベーシックなボディバッグです。バッグ前面のファスナーポケットは、マスクを収納する為に設計しており、未使用のマスクと使用中のマスクを分けて入れる為の内ポケットを備えています。メイン収納部には浅いポケットと深いポケットを設けています。本体素材は強力な撥水効果を持つナイロン生地で、アルコールで拭いて除菌して頂いても撥水効果は持続します。内装は抗菌・抗ウィルス機能繊維加工を施したコットン、繊維状の特定のウィルスの数を99%以上減少させます。又、生乾き臭の原因になる細菌の増殖を抑え、革は抗菌機能を備えています。ファスナーは開閉が滑らかなYKKのシンメトリックファスナーを使用しています。抗菌抗ウィルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 5802 MASK+ショルダーバッグS(マスタード、ネイビー、ベージュ)

62,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」「豊岡財布」です。強い撥水効果のあるナイロン、抗菌効果のある牛革、抗ウィルス効果を持つコットンで仕立てたベーシックなショルダーバッグです。10インチタブレット端末やB5ファイルに丁度良いサイズ感です。バッグの前面のマグホック付きオープンポケットはマスクを収納するために設計しており、未使用のマスクと、使用中のマスクを分けて入れるための内ポケットを備えています。又、小物を入れるので最適なファスナー式のポケット、メイン収納部には小物用ポケットを設けています。本体素材は強力な撥水効果を持つナイロン生地、アルコールで拭いて除菌して頂いても撥水効果は持続します。内装は抗菌・抗ウィルス機能繊維加工を施したコットン、繊維状の特定のウィルスの数を99%以上減少させ、生乾き臭の原因になる細菌の増殖を抑えます。革にも抗菌機能を備えています。ファスナーは開閉が滑らかなYKKのシンメトリックファスナーを使用。抗菌抗ウィルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 noble 二つ折りウォレット NU70-102(イエロー、ブルー、トープ)

92,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡財布」です。

バイカラーのコンビネーションが特徴の二つ折りウォレット。

外装にはカードやレシートなどが入るフリーポケットが1か所、内装には札入れが1箇所、小銭入れが1箇所、カードポケット3箇所、小銭入れ裏の取り出しやすい位置にフリーポケットが1箇所付いています。

口元を留めるホックは二段階の位置で留められるようになっており、沢山入れた時でも留めやすくなっています。

世界最高峰と言われる最上級のフランス産の仔牛レザーを使用しています。

美しい微細な型押しの仕上げはキズなどが目立ちにくく表情豊か。

エイジングもしにくく、耐久性が強いのが特徴です。

【外装】フリーポケット×1

【内装】札入れ×1、フラップ付き小銭入れ×1、カードポケット×3、フリーポケット×1 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 velourサコッシュ NU48-102(ベージュ、ブルー、レッド)

52,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

スエードの素材感を活かした、ユニセックスなデザインのサコッシュ。

本体素材には、発色が美しいイタリア産スエードレザーを使用しています。

毛足が短く滑らかな風合いでオールシーズン使用しやすいスエードです。

付属のスムースレザーとのカラーコンビネーションがアクセントに。

ユニセックスで使えるカジュアルなサコッシュ。シンプルな見た目でありながらポケットが4か所あり機能性は抜群です。

革紐のショルダーベルトは、サイドの結び目の位置を変えることで好きな長さに変更できます。

肩当て付きで紐が食い込みにくいのも嬉しいポイントです。

肩当ての裏側にはベージュのスエードを使用しているため滑り止め効果もあります。

書類はA5サイズまで収納可能です。

【外装】フリーポケット×1

【内装】フリーポケット×2、ファスナーポケット×1。

※天然皮革、染料を使用した商品は、素材本来の風合いを最大限に生かす為、必要以上の染色や色止め等を行っておらず、水濡れや摩擦等による多少の色落ち、変化は避けられません。雨などで濡れた際は、衣服との摩擦にご注意ください。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 ブルーム ボディバッグ(全4色)

106,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

2種類の革をコンビネーションにしたボディバッグ。

本体は革の凹凸を熱で焼き焦がして味わいを出した艶感のあるアニリン仕上げ、底やベルトのシュリンクシボの革は、表面に傷や汚れが付きにくいマットな仕上げになっている。フォルムはベーシックで少しクラシカルだけど、ベルトや引手に手仕事の革編みを駆使して、印象的なボディバッグになっている。主張しすぎずポイントでデザイン要素があるので汎用性も広く飽きのこないデザインです。スリムな見た目だけど、ペットボトルや折り畳み傘も入ってしまう良いサイズ感です。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 ブルーム 横ショルダー(全4色)

115,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

2種類の革をコンビネーションにしたショルダーバッグ。

本体は革の凹凸を熱で焼き焦がして味わいを出した艶感のあるアニリン仕上げ、底やベルトのシュリンクシボの革は、表面に傷や汚れが付きにくいマットな仕上げになっている。ベーシックな横型タイプのショルダーだけど、ベルトや引手に手仕事の革編みを駆使して、印象的なショルダーバッグになっている。主張しすぎずポイントでデザイン要素があるので汎用性も広く飽きのこないデザインです。上部はスリムで底に向かってマチが広くなっているので、ペットボトルや折り畳み傘も入りB5サイズの雑誌や手帳がぴったりと入って最適容量で便利なショルダーバッグです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

リュック 豊岡鞄 エルダー ミニリュック(カーキ×ネイビー、キナリ×赤茶)

87,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

背中にちょこっと可愛く持てる、コンパクトに荷物を持ちたい方への最適サイズ。

「シンプル」構造のコンセプトは同じ。本体は一枚の裁断パーツから出来ており、裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。

その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 エルダートート(全4色)

100,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

シンプルで強いA4サイズがたっぷり入るトートバッグ。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。見えている縫い目は極めて少ない。縫い目は。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極厚コットンツイル。そして更に裏に綿シーチング生地を貼って、強度と張りを出している。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。キナリの生地も汚れなど気にせずガンガン大切に使って、変化とともに年々お気に入りのバッグに育てて下さい。生地が本当に頑丈なので、少々の事ではへたりません。裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 エルダーミニリュック(キナリ×イエロー、ネイビー×オリーブ)

87,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

シンプルで強いミニマムサイズのミニリュック。長財布が横向きにすっぽり入ります。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。縫い目は2箇所。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極厚コットンツイル。そして更に裏に綿シーチング生地を貼って、強度と張りを出している。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。キナリの生地も汚れなど気にせずガンガン大切に使って、変化とともに年々お気に入りのバッグに育てて下さい。 生地が本当に頑丈なので、少々の事ではへたりません。裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 エルダートートA(全4色)

108,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

シンプルで強いA4サイズがピッタリ入るオールインワン3wayトート。荷物の量やスタイルで形状変化できる優れもの。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。縫い目は2箇所。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極厚コットンツイル。そして更に裏に綿シーチング生地を貼って、強度と張りを出している。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。キナリの生地も汚れなど気にせずガンガン大切に使って、変化とともに年々お気に入りのバッグに育てて下さい。 生地が本当に頑丈なので、少々の事ではへたりません。裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 エルダー2ミニリュック(全4色)

87,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

シンプルで強いミニマムサイズのミニリュック。長財布が横向きにすっぽり入ります。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。見える縫い目は2箇所。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極太綿4号帆布ツイルに糊が効いて強度と張りのある本体生地。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。色目がきれいで小さく元気なアイテム。使用の変化とともに年々お気に入りのバッグに育てて下さい。 裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 For The Blue Marche Tote M (ディープブルー、オーシャンブルー、…

72,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

SDGs「持続可能な開発目標への取り組み」

「豊岡鞄(R)」は、☆100年後の子供達に恵みの多い海を☆「ALLIANCE FOR THE BLUE」プロジェクトに賛同し、廃漁網を再生加工したナイロン生地で鞄を作成しました。

鞄販売収益の一部は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEに寄付し、大切な海を守る活動に役立てて頂きます。

外装の4分割ポケットは、小物を仕分けでき、ICカード等や携帯電話が容易に取り出せて便利です。内装に小物入れポケット1枚。

肩掛けしていただいた時、出来るだけ身体にフィットするように、底マチを円ではなく、楕円にしております。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 For The Blue Journey S (ディープブルー、オーシャンブルー、サン…

66,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

SDGs「持続可能な開発目標への取り組み」

「豊岡鞄(R)」は、☆100年後の子供達に恵みの多い海を☆「ALLIANCE FOR THE BLUE」プロジェクトに賛同し、廃漁網を再生加工したナイロン生地で鞄を作成しました。

鞄販売収益の一部は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEに寄付し、大切な海を守る活動に役立てて頂きます。

革のベルトは、6段階の長さ調節ができます。

雨模様の日は、ファスナー上部のホックを留めてご使用頂くと安心です。

内装の前後に2分割小物入れポケット1枚。小物入れポケット大が1枚。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 For The Blue Marche Petit (ディープブルー、オーシャンブルー、…

70,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

SDGs「持続可能な開発目標への取り組み」

「豊岡鞄(R)」は、☆100年後の子供達に恵みの多い海を☆「ALLIANCE FOR THE BLUE」プロジェクトに賛同し、廃漁網を再生加工したナイロン生地で鞄を作成しました。

鞄販売収益の一部は、一般社団法人ALLIANCE FOR THE BLUEに寄付し、大切な海を守る活動に役立てて頂きます。

外装の4分割のポケットは、小物を仕分けでき、ICカード等や携帯電話が容易に取り出せて便利です。内装に小物入れポケット1枚。

ショルダーベルトが付属します。ショルダーベルトでお持ちいただいた時、出来るだけ身体にフィットするように、底マチを円ではなく楕円にしております。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 Shokolatt XXS フラグメントケース (ブラック、ネイビー、トープ)

62,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

「Travel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)」シリーズ。

トラベルモバイルウエア XXS / カードウォレットは現在のキャッシュレス化を反映し、カード収納をメインにしたミニマルウォレットです。カードスリット8枚分と小銭入れの他、お札がぴったりと収まるオープンポケット付きなので、現金派の方でも納得の仕様です。他のトラベルモバイルウエアシリーズにぴったり収まる設計なので、このウォレットとモバイルをいれて、快適にお出かけいただけます。(機能:小銭入れ×1,カードポケット×8、お札ポケット×1) 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 Shokolatt ショルダーポーチ 2層式 小 (ブラック、ネイビー、トープ…

92,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

注目のブランドマネージャー鶴本晶子氏による、美しく旅するように毎日を過ごすためのウエア、ShokolattのTravel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)シリーズの中でも人気のモバイルショルダーポーチにサイズ違いの新作登場です。

今度は2層式!しっかり入って整理整頓も簡単。幅115mmもあり新型アイフォンもケース付きで収納可能です。また、パスポートもぴったり収まります。(機能:オープンポケット×2,カードスライダー×2、ベルト長さ調整可、キーチャーム付き) 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 Shokolatt ショルダーポーチ 2層式 大 (ブラック、ネイビー、トープ…

121,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

美しく旅するように毎日を過ごすためのウエア、ShokolattのTravel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)シリーズの中でも人気のモバイルショルダーポーチにサイズ違いの新作登場です。

2層式でM/L、2サイズの大きい方です。見た目にはシンプルなミニマルショルダーなのに、驚きの収納力です。幅165mmもありA5サイズのノートや第5世代のiPad miniなども収納可能です。(機能:オープンポケット×2,カードスライダー×1、ファスナーポケット×1(内部)ベルト長さ調整可、キーチャーム付き) 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 Shokolatt トラベルトート L 牛革 (ブラック、ネイビー、トープ)

274,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。ShokolattのTravel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)シリーズ。場所を選らばずお使いいただけるよう、シンプルなデザインと、上品な弱シボイタリアンレザーで仕上げました。ファスナーポケット付きの中仕切りは、底部がつながっていないので、大きめのお弁当箱のような四角い箱ものも傾けることなく持ち運びすることができます。また、内部ポケットは引き出して鞄の天蓋としてもお使いいただけます。(機能:オープンポケット×2,ファスナーポケット×1,キーチャーム付き)

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄snap vegi ヨコトートNU28-101(全5色)

44,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

底面のスナップボタンを留めると形が変えられる2wayシリーズの横長トートバッグ。

スナップを外した状態ならA4サイズの書類が入る大きさに、スナップを留めると幅広なマチのコロンとした形になり、お弁当箱や厚みのあるポーチなどの持ち歩きにも向いています。

口元のハンドルの付け根にホックが2か所留められるので、中身がのぞくのを防げて安心です。

玉ねぎの外皮の成分+様々な天然色素を用いて染色されたナイロン生地は色合いが優しく、何気ない日のコーディネートの差し色にも。

コットンのように見えて実は撥水ナイロン素材のため非常に軽く、気軽にお使いいただけます。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(パープル)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄 2310 井原デニム ボディバッグ(ネイビー)

72,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

本体素材は、日本で初めてデニムを製造した岡山県井原市の「井原デニム」を使用しています。

旧式の織機を使って織られたセルビッジデニム、生地の両端に赤耳と呼ばれるラインが特徴です。

その赤耳をセンターに配し、セルビッジテニムをよりアピールしたデザインになっています。

メイン収納部には浅いポケットと深いポケットを設けています。

バッグの前面にファスナー式の2種類のポケット。

大きなポケットにはスマホやペンを差せるポケットを備えています。

ファスナーはYKKの最高級ファスナーであるエクセラを使用しています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

【豊岡財布】anti-mode style OLIVE Compact Wallet(AW700)(ブラック、タ…

86,000 円

イタリア産オリーブオイル仕上げのヌメ革に相応しいナチュラルカラー(オリーブ・タン)と定番の(ブラック)をセレクトしました。

キャッシュレス時代へと向かっていく現代、薄さと軽さと必要最低限の機能を追求してデザインされたL字ファスナーコンパクトウォレットです。

機能としては、背面にカード入れ2枚。開閉が容易なL字ファスナーの小銭入れ(中の前後にカード入れを縫着)。また、この小銭入れにはキーチェーンを取り付けていますのでキーケースとしても使用可能。ホックを開けるとお札入れ、そして、2枚のカード入れが縫着されています。

本体素材、「オリーブヌメ」は、ベジタブル(植物)タンニン鞣しによるヌメ革です。最大の特徴は、仕上げにイタリア産のオリーブオイルを使用することにより、表面を滑らか且つサラッと(ベタ付かないサラサラ)したタッチに仕上げました。

ファスナーは、YKKの最上級ファスナー「EXCELLA」を使用しています。「EXCELLA」は、エレメントひとつひとつの全面に入念な磨きをかける為、メッキが美しく、滑らかで、ファスナーの貴婦人と言われています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【豊岡財布】anti-mode style OLIVE Long Wallet(AW600)(ブラック、タン、…

97,000 円

イタリア産オリーブオイル仕上げのヌメ革に相応しいナチュラルなカラー(オリーブ・タン)と定番の(ブラック)をセレクトしました。

キャッシュレス時代へと向かっていく現代、薄さと軽さと必要最低限の機能を追求してデザインされたL字ファスナーロングウォレットです。

機能としては、背面にカード入れ1枚。本体は、開閉が容易なL字ファスナー。内装中央に小銭入れ。そしてこの小銭入れにはキーチェーンが付いているので、大切な鍵等を取り付けてください。内装前面には、チケット入れ等が縫着。内装後面には、カード入れが6枚、領収書等入れが1枚縫着されています。

本体素材、「オリーブヌメ」は、ベジタブル(植物)タンニン鞣しによるヌメ革です。最大の特徴は、仕上げにイタリア産のオリーブオイルを使用することにより、表面を滑らか且つサラッと(ベタ付かないサラサラ)したタッチに仕上げました。

ファスナーは、YKKの最高級ファスナー「EXCELLA」を使用しています。「EXCELLA」は、エレメントひとつひとつの全面に入念な磨きをかける為、メッキが美しく、滑らかで、ファスナーの貴婦人と呼ばれています。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(レッド)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(ブルー)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(チョコ)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(ブラック)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース ブッテーロ(グリーン)

480,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装に植物性タンニン鞣しのイタリア製の牛革を使用しており、革の質感を感じていただける味わい深い外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡工房 牛革コインが分けられる長財布(3774-01)(全9色)

47,000 円

「豊岡工房」の牛革コインが分けられる長財布。

開閉はラウンドファスナー式で、ファスナーを開けて頂くと、札入れが2か所あり、お札や領収書などたっぷり収納です。オープンポケットも2か所配しており、小物の整理にも安心です。

カード入れは12枚とたっぷり収納です。

内側小銭入れのファスナーを開けて頂くと、内側は4つに仕切られています。小銭を分けて収納することにより、レジ前で焦らずスムーズなお支払いが出来ます。実用新案登録第3218846号。

《仕様》

開閉ラウンドファスナー式、内札入れ×2、 カード入れ×12、ファスナー式小銭入れ(内側4室)×1、オープンポケット×2 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース シュリンク(ネイビー)

550,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装にドイツ製のシュリンク加工革を使用しており、柔らかさを強調した上品な外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 YOUTA LIZARD3WAY縦ダレスL(YK3)(ブラック、ネイビー、チョコ)

144,000 円

「YOUTA」よりご要望の多かった16インチPC対応サイズを追加ラインナップしました。

「YOUTA」といえば、センターのイントレデザインです。本体生地は、定番のリザードPVC型押しをセレクトしました。

クラシックスタイルの定番型であるダレスバッグをブラッシュアップして、軽量化と移動の利便性を追求し、リュック機能を加えました。また、ハンドルは、贅沢に欅(ケヤキ)を使用し、上品な質感と高級感のあるデザインに仕上げました。

開口部が、180°開く使いやすさはもちろん、ビジネススタイルに合うデザイン。A4ファイル対応。15.4インチPC対応。リュック・手提げ・ショルダーの3WAYバッグです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース シュリンク(ライトグレー)

550,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装にドイツ製のシュリンク加工革を使用しており、柔らかさを強調した上品な外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース シュリンク(チョコ)

550,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装にドイツ製のシュリンク加工革を使用しており、柔らかさを強調した上品な外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 豆アタッシュケース シュリンク(ブラック)

550,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

ユーラシア大陸を横断するときにつかわれたことから「大陸トランク」とも呼ばれるようになった歴史のあるトランクをバランスよくコンパクトにすることによって現代的なキュートさを持ったミニトランクに仕上げました。

外装にドイツ製のシュリンク加工革を使用しており、柔らかさを強調した上品な外観になっています。

シンプルな1室タイプで、中身が一目でわかり出し入れも楽々。ギャザーポケットもついていて、財布や手帳など、お手回り品の持ち運びに最適。ショルダーベルト付で、カジュアル使いも可能です。

女性やお子様にもおすすめです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄 5903 口金マルチショルダー(ワインレッド)

108,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」「豊岡財布」です。「レッザ・ボタニカ」というワインの製造工程で発生するまだ多くのポリフェノールを含むブドウの搾りかす、植物由来の副産物を鞣しや染色に再活用したサステナブルな革を使用しています。しなやかでナチュラル、深みのある発色が印象的です。スマホ、通帳、印鑑等を収納する事も、財布として使用することもできるマルチケースです。ショルダーベルトを外すとがま口財布になります。カード入れが5カ所あり、それぞれ複数枚のカードを入れられるサイズにしており、ファスナーポケットの中にも仕切りがあるので使い易いです。後ろ側にもポケットがあり、スマホも収納可能。口金なのでワンタッチで開閉がスムーズにでき、Dカンは使わないときはポケットの中ん収納出来ます。芯をあえて柔らかくすることにより沢山収納することが可能です。必要な物を一つに収納出来て旅行や買い物にとてもお便利でおしゃれなマルチショルダーです。

兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄×鯖江 MEGANE+ ビジネスバックパック 6201 ネイビー

142,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

メガネ専用収納ポケットが搭載されたビジネスバックパック。

メガネの産地である鯖江の、世界に誇るチタン加工技術を用いてチタンを鞄の材料に取り入れることが実現しました。

チタンは劣化しにくく強度も備えたうえに軽量という特長があり、鞄の材料としても適しています。

本体生地には福井県産のシワサテン生地を採用。

福井でしか織ることのできない難しい生地にあえてシワ加工を施し、独特の風合いを出しています。

撥水加工を施しているため雨の日も安心です。

豊富なポケット付きのビジネス&カジュアルなデザインのバックパック。

A4ファイルは3冊程度収納可能で、クッション材入りPC用ポケット装備しているためノートパソコンの収納もしやすいデザインです。

背面・リュックベルト裏面はムレにくいメッシュ素材を採用。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

リュック 豊岡鞄 エルダー リュック(ネイビー、カーキ)

100,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

コンセプトはシンプルで強い。本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。縫い目は2箇所。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極厚コットンツイル。そして更に裏に綿シーチング生地を貼って、強度と張りを出している。

革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。

キナリの生地も汚れなど気にせずガンガン大切に使って、変化とともに年々お気に入りのバッグにしていって下さい。

生地が本当に頑丈なので、少々の事ではへたりません。裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

リフレッシングトートバック (生成)

54,000 円

バイオ加工をされたコットン生地とナチュラルヌメ革の相性が抜群のバック。持つ人を選ばない優しく天然素材感があふれる風合いを出しています。サイズも大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズで底にもヌメ革を使っているのでラフに使用していただけます。

使用材料が生地も革も天然素材なので、水、汗、摩擦等の影響で色落ちをする可能性がありますのでご使用の際はお気を付けください。また革は直射日光や蛍光灯の光などで色が変化することがありますが、経年変化としてお楽しみください。

※商品の在庫状況によっては、受注いただいた後、発送まで60日程度お時間をいただく場合がありますのでご了承願います。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 ケサラ ミニリュック(ベージュ×ゴールド)

88,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

背中にコロンと可愛いサイズ感が絶妙なシープボアフリースのふんわりミニリュック。長財布が横にすっぽりと入る最適サイズ。本体は一枚の裁断パーツから出来ている。裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。革は、パプリカ型押しのゴールドの上にベージュで手汚しして、控えめなメタリック感を出している。本体のフリースとの相反するメタリック感のある型押し革とのコンビネーションが面白い。秋冬のボア素材のマストアイテムとして活躍するリュックです。軽量なので旅行にも買い物にも最適です。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

<城崎温泉旅館協同組合>加盟旅館利用券

40,000 円

兵庫県城崎温泉内の城崎温泉旅館協同組合加盟旅館のご宿泊にご利用していただけます。

城崎温泉旅館協同組合にお電話いただいてのご予約、もしくは公式サイト

(お宿とれとれhttp://www.kinosaki-web.com)からのご予約に限り利用可能です。

お宿へ直接ご予約された場合、または旅行会社を通じて予約された場合はご利用いただけません。

以下の該当宿泊施設では、2024年10月1日以降にご寄附いただいた方は、1人1泊あたり5万円までのクーポン券利用限度があるため、ご留意下さい。

【該当宿泊施設:城崎温泉炭平別邸 季ト時、城崎温泉料理旅館 翠山荘、大江戸温泉物語 Premium きのさき】

※有効期間は発行日から1年間です。

※つり銭は支払われませんので、現金と併用してご利用ください。

※本券は換金・交換・譲渡・転売はできません。

※本券は盗難・紛失・滅失等があっても再発行はできません。

※郵送にてお届けいたします。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(城崎温泉旅館協同組合 TEL:0796-32-4141)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

Clean Grab (クリーングラブ) ブラック

11,000 円

ウイルス対策商品。外側の生地は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ」を使用。

繊維上特定のウイルスの数を99%以上減少します。

50回洗濯しても効果を持続、いつまでもクリーンで快適にお使い頂けます。

内側の生地は消臭ファブリックの「デオ」を使用。優れた抗菌性に加え、汗のアンモニア臭を素早く分解します。

電車のつり革やドアノブ等に直接触る事無く使用ができる非接触カバー抗菌・抗ウィルス機能繊維加工技術「クレンゼ」使用お手持ちのバッグの持ち手にも巻き付けて使用する事が可能です。

画像表示されています商品の色見は、モニター表示の特性上、実物とは異なって見える場合ががございます。

予めご了解いただきますようお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

Clean Grab (クリーングラブ) ネイビー

11,000 円

ウイルス対策商品。外側の生地は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「クレンゼ」を使用。

繊維上特定のウイルスの数を99%以上減少します。

50回洗濯しても効果を持続、いつまでもクリーンで快適にお使い頂けます。

内側の生地は消臭ファブリックの「デオ」を使用。優れた抗菌性に加え、汗のアンモニア臭を素早く分解します。

電車のつり革やドアノブ等に直接触る事無く使用ができる非接触カバー抗菌・抗ウィルス機能繊維加工技術「クレンゼ」使用お手持ちのバッグの持ち手にも巻き付けて使用する事が可能です。

画像表示されています商品の色見は、モニター表示の特性上、実物とは異なって見える場合ががございます。

予めご了解いただきますようお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 レディースビジネス(24-407)

54,000 円

豊岡は、千年の伝統をもつ鞄の産地です。

「鞄の街 豊岡」は、奈良時代から始まる柳細工を起源とし、江戸時代に柳行李生産の隆盛をむかえ、大正以降はその伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地となりました。

豊岡市で作られた鞄は「豊岡産」「豊岡製」「日本製」などと呼ぶことができます。それら豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合が定めた基準を満たす企業によって生産され、審査に合格した製品を「豊岡鞄」と認定しています。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡産 牛革・3WAYバッグ CROSSROAD(505010ブラック)

121,000 円

ワックス加工の牛革にナイロンテープのトリミングが新鮮な3WAYバッグ。

A4サイズ対応で、手提げ、リュック、ショルダーバッグとしてお使いいただけます。

黒メッキの金具は使い込むほどに地の銅色が現れ、牛革と共にエイジングをお楽しみいただけます。

スーツにもカジュアルにも合う幅広く使える大人のバッグです。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡産 牛革・薄マチバッグ CROSSROAD(505011ブラック)

121,000 円

ワックス加工の牛革にナイロンテープのトリミングが新鮮な薄マチバッグ。

HATTORI オリジナルのハンドルは持ち易く、牛革の重量感を緩和します。

両サイド4つのDカンにショルダーストラップを掛けることにより型崩れしにくくお使いいただけます。

黒メッキの金具は使い込むほどに地の銅色が現れ、牛革と共にエイジングをお楽しみいただけます。

スーツにもカジュアルにも合う幅広く使える大人のバッグです。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡産 牛革・ボストン型バッグ CROSSROAD(505012ブラック)

132,000 円

ワックス加工の牛革にナイロンテープのトリミングが新鮮なボストン型バッグ。

HATTORI オリジナルのハンドルは持ち易く、牛革の重量感を緩和します。

両サイド4つのDカンにショルダーストラップを掛けることにより型崩れしにくくお使いいただけます。

黒メッキの金具は使い込むほどに地の銅色が現れ、牛革と共にエイジングをお楽しみいただけます。

スーツにもカジュアルにも合う幅広く使える大人のバッグです。

※環境にやさしいモノづくりを目指し、できる限り無駄なく革を使用することに努めています。(人為的な傷、大きな傷などの部分は含みません)

画像と風合い等が多少異なる場合がありますが、革の個性としてご理解くださいますようお願いいたします。

また、染料仕上げの牛革を使用しているため、多少の色落ちがする場合が有りますので、ご了承ください。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡製 DCA抗ウイルス・抗菌デニムのスプレーホルダー 容器付(521012) …

22,000 円

Withコロナ時代の必須アイテム。

電車を降りた時、お店を出た時・・気になる時、簡単に!さりげなく!消毒できます。

お使いのバッグやベルトにアクセサリー感覚で取り付けるだけ!トートバッグなら肩にかけたままで簡単にスプレーできます。

抗菌・抗ウイルス性の素材を使用。附属スプレーボトルは医療用品メーカー製でアルコールなどの薬品の耐久性も心配なし。

持っているだけで安心の便利グッズです。

※使用している素材は、ご家庭で50回洗濯をしても抗菌・抗ウイルス性の効果がありますが、洗濯機などによる丸洗いは絶対におやめください。

※天然素材を使っていますので、水濡れ等により多少の色落ちをする場合がありますので、ご注意下さい。

※生産の都合上、画像と多少異なる場合があります。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

財布 豊岡財布 TUTUMU伊レザーRFW(グレー)

88,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

TUTUMUのラウンドファスナーウォレットです。牛革製品です。

本体皮革はイタリアCOPAR社の職人による鮮やかな色付けと極め細やかな型押しで仕上げられています。よってキズが付きにくく、色落ちしにくいので扱いやすい財布です。同社工場の認定タグが付きます。ファスナーはYKKのEVERBRIGHTですので輝きを持続し耐食性にも優れスムースです。外装にカード入れ1、内装にはファスナー小銭入れ1、カード入れ8、領収書等入れが2です。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

財布 豊岡財布 TUTUMU伊レザーRFW(スカイ)

88,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

TUTUMUのラウンドファスナーウォレットです。牛革製品です。

本体皮革はイタリアCOPAR社の職人による鮮やかな色付けと極め細やかな型押しで仕上げられています。よってキズが付きにくく、色落ちしにくいので扱いやすい財布です。同社工場の認定タグが付きます。ファスナーはYKKのEVERBRIGHTですので輝きを持続し耐食性にも優れスムースです。外装にカード入れ1、内装にはファスナー小銭入れ1、カード入れ8、領収書等入れが2です。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 トラベルモバイルポーチS(ブラック)

72,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

注目のブランドマネージャー鶴本晶子さんによる、ミニマルさに拘り、サイズでデザインされた快適に美しく旅するように毎日を過ごすためのウエア、「Travel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)」シリーズ。

トラベルモバイルポーチSは現在のキャッシュレス化を反映し、外出に必要なスマートフォンなどのモバイルウエアとカードを快適に携帯できるミニマルウエアです。

幅90mmもあり新型アイフォンもケース付きで収納可能です。また、パスポートもぴったり収まります。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡財布 トラベルモバイルショルダーL(ブラック)

152,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡財布」です。

注目のブランドマネージャー鶴本晶子さんによる、ミニマルさに拘り、サイズでデザインされた快適に美しく旅するように毎日を過ごすためのウエア、「Travel mobile wear (トラベル モバイル ウエア)」シリーズ。

トラベルショルダーLはモバイル端末の他にパスポートや旧サイズの保険証も入る大容量お財布ショルダーです。ちょっとしたお出かけはこれ一つで。また、海外旅行のセカンドポーチとしても最適な逸品です。中仕切りを途中でカットしているのでリップも収納できる優れものです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄×鯖江 MEGANE+ ビジネス3way 6200 ネイビー

180,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

メガネ専用収納ポケットが搭載されたビジネス3wayブリーフケース。

メガネの産地である鯖江の、世界に誇るチタン加工技術を用いてチタンを鞄の材料に取り入れることが実現しました。

チタンは劣化しにくく強度も備えたうえに軽量という特長があり、鞄の材料としても適しています。

本体生地には福井県産のシワサテン生地を採用。

福井でしか織ることのできない難しい生地にあえてシワ加工を施し、独特の風合いを出しています。撥水加工を施しているため雨の日も安心です。

手提げ、ショルダー、リュックの3通りの持ち方が可能な3wayブリーフ。

A4ファイルは2~3冊程度収納可能で、クッション材入りPC用ポケット装備しているためノートパソコンの収納もしやすいデザインです。

背面・リュックベルト裏面はムレにくいメッシュ素材を採用。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

ショルダー 豊岡鞄 エルダー クラッチショルダー×井原デニム

80,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

コンセプトはシンプルで強い。そして優しい。本体は一枚裁断パーツから出来ており、裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい裁断。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほける心配も少ないから「強い」。

機能満載のビッグクラッチ。ショルダーやボディバッグとしても使える。前胴についているカードケースは、ICカードなどを入れて改札やレジの際にベルトのホックを外して当てれば、便利で紛失も防げる優れもの。

内装のポケットはポケットが4つもあり、内装の前後を仕切る役目もしている。ペタンコのクラッチが物を入れると左右のマチが程よく広がり、柔らかいフォルムがうまれる。

その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。素材は井原デニムを使い、産地コラボ商品。1ウォッシュのデニムは、、厚く硬いデニム生地に柔らかい表情を出してくれる。

付属革のイタリアのベジタブルタンニンなめし革との相性も良く、使うほどにその味わいが増す。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

リュック 豊岡鞄 カルド リュック(キナリ)

110,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。

「特紡糸」という糸を使ったリサイクルツイードを使用。特紡糸とは、紡績の際に出る糸くずや布地、また未使用繊維を集めて綿にほぐしなおし、再び糸に紡いだリサイクル糸。撚りが甘く独特のふわっとした柔らかいタッチとボリューム感が特徴。

裏に厚手の綿ツイルを貼り、風合いを損なわずに丈夫な素材に仕上がっています。長いシーズン使えるツイードで、品の良い大人なシンプルさを出しつつ、ふんわりとしたツイードの可愛らしさも併せ持っている。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革をシンプルに1枚抜きで使用。

革と生地が同じく経年変化していく成長を楽しんで頂きたい。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 エルダーリュック(キナリ)

100,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。シンプルで強いリュック。

本体は一枚の裁断パーツから出来ており、それが柔らかいシルエットとして出ている。縫い目は2箇所。裁断クズが極限に少ない。縫う箇所が少ないことで生産性の良さと、縫い目からほどける心配も少ないから「強い」本体生地は極厚コットンツイル。そして更に裏に綿シーチング生地を貼って、強度と張りを出している。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革。キズやシミや色の変化を愉しむ革です。極力シンプルに1枚抜きパーツで使っています。キナリの生地も汚れなど気にせずガンガン大切に使って、変化とともに年々お気に入りのバッグに育てて下さい。生地が本当に頑丈なので、少々の事ではへたりません。裁断クズも少なく、天然素材を100%使用しているので、人にも地球にも優しいのです。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 井原デニム×豊岡鞄 デニムリュック ネイビー(インディゴ)

110,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

デニムの産地「井原デニム」の1ウォッシュデニムを使ったカジュアルで上品なリュック。デニム素材の良さを出すためにあえてパーツを切り替えて、特有のWステッチを効かしたデザイン。使うごとに端が擦れたり鞄がくったりとしてくる味わいを楽しんで頂きたい。デニムは色落ちするので、背中に当たる部分は極厚綿ツイルに切り替えている。付属革のイタリアのベジタブルタンニンなめし革との相性も良く、使うほどにその味わいが増す。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 井原デニム×豊岡鞄 ヘリンボーンリュック(ネイビー)

110,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

デニムの産地「井原デニム」のヘリンボーンジャカードのデニムを使ったクールで上品なリュック。デニム素材の良さを出すためにあえてパーツを切り替えて、特有のWステッチを効かした。ヘリンボーンの柄をランダムに組み合わせて遊び心のあるデザイン。使うごとに端が擦れたり鞄がくったりとしてくる味わいを楽しんで頂きたい。デニムは色落ちするので、背中に当たる部分は極厚綿ツイルに切り替えている。付属革のイタリアのベジタブルタンニンなめし革との相性も良く、使うほどにその味わいが増す。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 カラフルアイトート(24-417) ターコイズ

38,000 円

表生地には岡山で織った厚手の綿100%の生地にPVC加工を施したへリンボン(杉綾織)を使用しております。PVC加工により防水、防汚性があり、また厚手の為、生地にコシがあり自立します。

内装・持ち手にはコーデュラ ポリエステル 610デニールを使用しており、摩擦・擦り切れに強く、軽量ながら高強度、さらに撥水効果もあります。

生地加工から縫製、仕上げまですべて国内生産しており、地域ブランドでもある【豊岡鞄】にも認定されました。

可愛いカラフルなチャック(YKK)、A4が入るサイズ、軽量、型掛けでき持ち手の長さから実用性抜群のちょうどいいトートとして幅広い年代の女性に好評です。

手頃な値段とサイズからお土産や母の日ギフトにも人気です。

***************************

豊岡は、千年の伝統をもつ鞄の産地です。

「鞄の街 豊岡」は、奈良時代から始まる柳細工を起源とし、江戸時代に柳行李生産の隆盛をむかえ、大正以降はその伝統技術と流通経路を基盤に、新素材への挑戦とミシン縫製技術の導入により鞄の生産地となりました。

豊岡市で作られた鞄は「豊岡産」「豊岡製」「日本製」などと呼ぶことができます。

それら豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合が定めた基準を満たす企業によって生産され、審査に合格した製品を「豊岡鞄」と認定しています。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

ショルダー 豊岡鞄 カルド ミニリュック(Lグレー×イエロー)

90,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録、「豊岡鞄」です。

背中にコロンと可愛いサイズ感が絶妙なミニリュック。本体は一枚の裁断パーツから出来ている。裁断クズが極限に少ないことで地球に優しい。縫う箇所が少ないことで生産者に優しい生産性の良さ。縫い目からほどける心配も少ないから「強い」。

その製法から独特の柔らかいシルエットと優しいフォルムが出ている。「特紡糸」という糸を使ったリサイクルツイードを使用。特紡糸とは、紡績の際に出る糸くずや布地、また未使用繊維を集めて綿にほぐしなおし、再び糸に紡いだリサイクル糸。撚りが甘く独特のふわっとした柔らかいタッチとボリューム感が特徴。

ウールが全く入っていないツイードなので長いシーズン使える。品の良い大人なシンプルさを出しつつ、ふんわりとしたツイードの可愛らしさも併せ持っている。革は、イタリアはトスカーナで熟練職人によりなめされた上質な極厚ヌメ革をシンプルに1枚抜きで使用。

革と生地が同じく経年変化していく成長を楽しんで頂きたい。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

品切れ中

豊岡鞄×鯖江 MEGANE+ ビジネストート 8463 ネイビー

163,000 円

この商品は兵庫県鞄工業組合が取得した商標登録「豊岡鞄」です。

メガネ専用収納ポケットが搭載されたビジネストートバッグ。

メガネの産地である鯖江の、世界に誇るチタン加工技術を用いてチタンを鞄の材料に取り入れることが実現しました。

チタンは劣化しにくく強度も備えたうえに軽量という特長があり、鞄の材料としても適しています。

本体生地には福井県産のシワサテン生地を採用。

福井でしか織ることのできない難しい生地にあえてシワ加工を施し、独特の風合いを出しています。

撥水加工を施しているため雨の日も安心です。

ビジネス&カジュアルなデザインのトートバッグ。

A4ファイル収納可能で、クッション材入りPC用ポケット装備しているためノートパソコンの収納もしやすいデザインです。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

豊岡鞄 craftsmanship W.P.3WAY(ブラック)

110,000 円

本製品は兵庫県鞄工業組合が取得した登録商標「豊岡鞄」です。

営業・通勤・自転車・そしてスーツ・カジュアルスタイルにとオールマイティなバッグです。

本体は、メインルーム+前ポケットの構造。

本体生地のデューロンは、環境に配慮して溶剤を削減した手法で仕上げられたポリウレタン素材です。この特殊製法により、軽さはそのままに、且つ表面強度、耐久性に優れた強力なポリウレタンです。

外装には止水ファスナー、付属に水に強いウォッシャブル革を使い、急な雨に対応したバッグです。

内装はポケット口のバインダー色を変え、入り口が素早く判断出来る仕様。A4ファイル対応。PCポケット有。ショルダーベルト(長さ調節可能)が付属します。

◆お問合せ先◆

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(豊岡K-site合同会社 TEL:0796-26-7300)までお願い致します。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

しょうゆの花房セット / うすくち醤油 1L×1本、濃いくち醤油金星 1L×1本、さ…

10,000 円

原料の丸大豆・小麦は国産100%、さらに天日塩使用の希少な醤油です。

うすくち醤油は素材を引き立て料理が楽しくなる醤油、濃いくち醤油金星は、丸大豆の醸し出すまろやかさが煮物をおいしく美しく仕上げます。

さしみ醤油は、サラダや漬物、湯豆腐にもぴったり。

かつお醤油は、本醸造醤油にかつおぶし、昆布、ワインをブレンドし旨みを凝縮。

そのまま冷奴に、うすめてダシに。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。

◆配達不可地域について◆

賞味期限等の事情により、沖縄、離島へのお届は対応しておりません。ご了承くださいませ。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

醤油 2本セット 濃いくち醤油金星 1L×1本 (30-142) うすくち醤油 1L×1本(…

6,000 円

原料の丸大豆・小麦は国産100%、さらに天日塩使用の希少な醤油です。

醸造中に丸大豆の醸し出すまろやかさが、煮物をおいしく美しく仕上げます。

原料の丸大豆・小麦は国産100%、さらに天日塩使用の希少な醤油です。

赤ワインのような美しい色と、まろやかな香り。素材を引き立て、料理が楽しくなる醤油です。

【お問合せ先】

お礼の品・配送に関するお問い合わせは、

(一般財団法人但馬地域地場産業振興センター TEL:0796-24-5551)までお願い致します。

◆配達不可地域について◆

賞味期限等の事情により、沖縄、離島へのお届は対応しておりません。ご了承くださいませ。 兵庫県豊岡市

兵庫県豊岡市

-

【玄さんふぃぎゅあ】玄武岩の玄さん 組み立て式フィギュア(プラモデル)

8,000 円

豊岡市のマスコット「玄さん」のふぃぎゅあ1/16スケールで登場!

パーツを替えたら、いろんな顔やかっこうになるでぇ!

顔の各パーツ(目、鼻、口)と手(グー、チョキ、パー)が交換でき、

各関節が動きますのでその日の気分で表情とポーズを替えて楽しんで下さい。

きっとミニ玄さんが微笑みかけたり、励ましてくれたり、

一緒に悲しんでくれたりしてあなたをゲン気づけてくれることでしょう。

【製造者】ネクサス化成株式会社(豊岡市)

■形 態:プラモデル

■対象年令:15歳以上

■材 料:本体 PP 関節 PP

■着 色:プラスチック染色加工

◎注意!組み立て前の諸注意を必ずお読みください。

◎組み立てに接着剤は、必要ありません。

◎パーツのみの販売もしております。

豊岡市承認:豊玄第八三四号

◆お問合せ先◆