沖縄県 大宜味村

オンラインワンストップ:自治体マイページ

喜如嘉の芭蕉布 カード入れ<黄>【重要無形文化財】

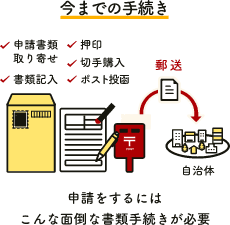

重要無形文化財、喜如嘉の芭蕉布のカード入れ<黄>をお届けします。

貴重な糸芭蕉の染め糸をふんだんに使用した 煮綛(ニーガシ)芭蕉布 のカード入れです。

全て一点物の芭蕉布を使用している為、芭蕉布の色や柄は一点ごとに異なります。

シンプルなつくりながら、色鮮やかな芭蕉布が目を引くデザイン。

ポケットは全部で3つ。メインのポケットはマチ入りで、容量も抜群です。

小さなポケットも一般的な名刺が入るサイズです。

使用している芭蕉布は「煮綛(ニーガシ)芭蕉布」と呼ばれています。

煮綛芭蕉布とは琉球王朝時代、琉球の王族や氏族など位の高い人のみ着用が許された芭蕉布です。

上質で貴重な糸がふんだんに使用されています。

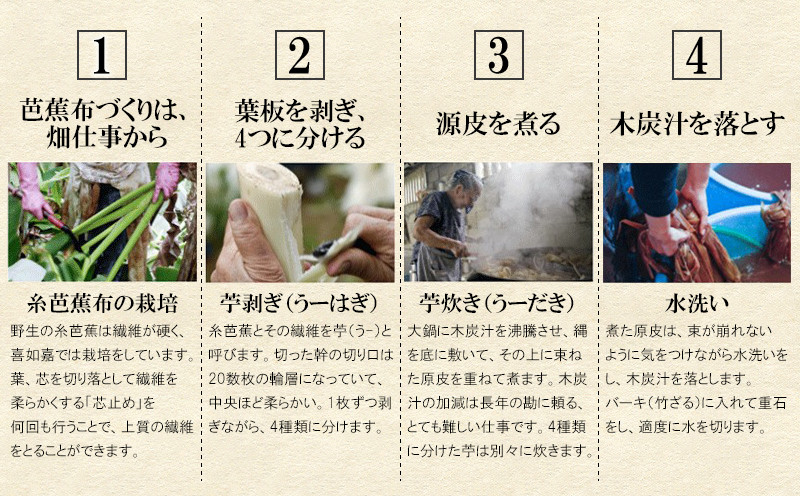

原材料の糸芭蕉を育てるところから始まる“芭蕉布”づくり。

全工程を全て手作業で行います。

化学染料は一切使用せず自然の染料を用いています。

《染料》

青:琉球藍

茶:相思樹

黄:福木

赤:インド茜

ひとつひとつ手作りしているので、サイズには個体差があります。

また、全て一点物の芭蕉布を使用している為、芭蕉布の色や柄は一点ごとに異なります。

喜如嘉の芭蕉布とは

アジア各地域に残りながらも日本からは消え去ってしまった文化が多い中、芭蕉布は世界で唯一、沖縄・大宜味村の喜如嘉で守り続けられてきたものづくりです。

バナナ(実芭蕉)の仲間である糸芭蕉から採り出す糸は、あまりの繊細さゆえに極めて扱いが難しく、他の染織物にも増して、その工程を長く複雑なものにします。

だからこそ、手数と心をかけて織り上げられた芭蕉布は、強く、美しい。

沖縄がひとつの国であった琉球王朝時代には、王族がその着物を身につけた他、中国(清王朝)や日本(徳川家)への最上の貢ぎ物となりました。

また、高温多湿な気候にあって、涼やかで、肌にまとわりつかない芭蕉布は、琉球各地の庶民の着物としてもなくてはならないものでした。

第二次世界大戦後、沖縄で途絶えつつあった芭蕉布づくりを、工芸に高めたのが、喜如嘉の平良敏子さんです。

1944年、本土の工場で働く「女子挺身隊」に参加。戦中、航空機を増産する工場になっていた倉敷紡績工場の大原総一郎社長は民藝運動に熱心で、敏子さんらに織物を学ぶ機会を与えてくれました。

幾多の困難を超え、喜如嘉の女性たちが今に伝え残した衣生活の原点。

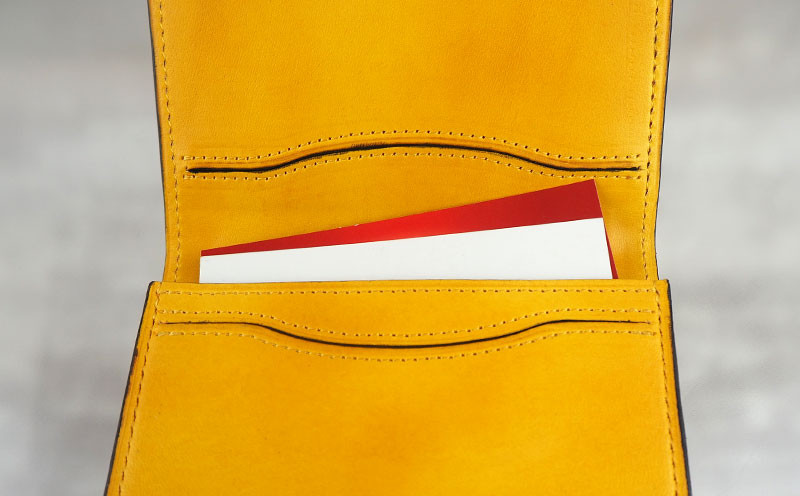

糸芭蕉を育てる畑仕事に始まり、原木を剥ぎ、繊維を採り出し、糸をつくり、撚りをかけ、絣を結び、染め、織り、仕上げまで。

文明の速度とは逆行するような手仕事の数々は、数百年前とほとんど変わっていません。

人が自然と向かい合い、植物の力に寄り添って生まれる布は、人を癒します。

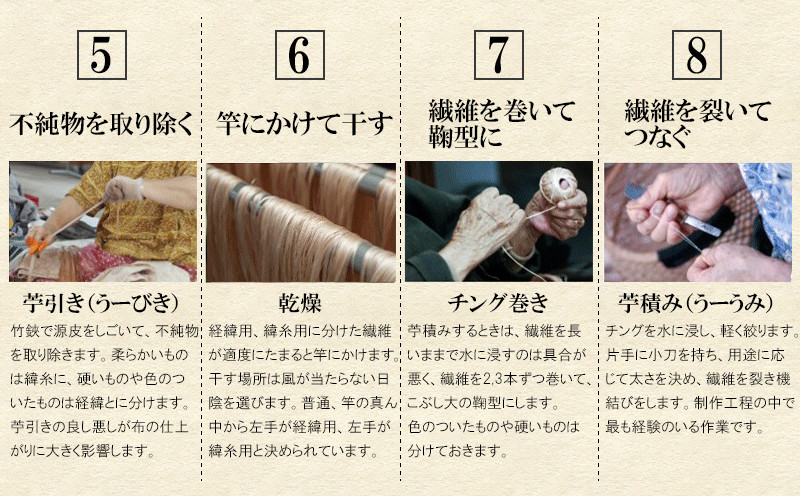

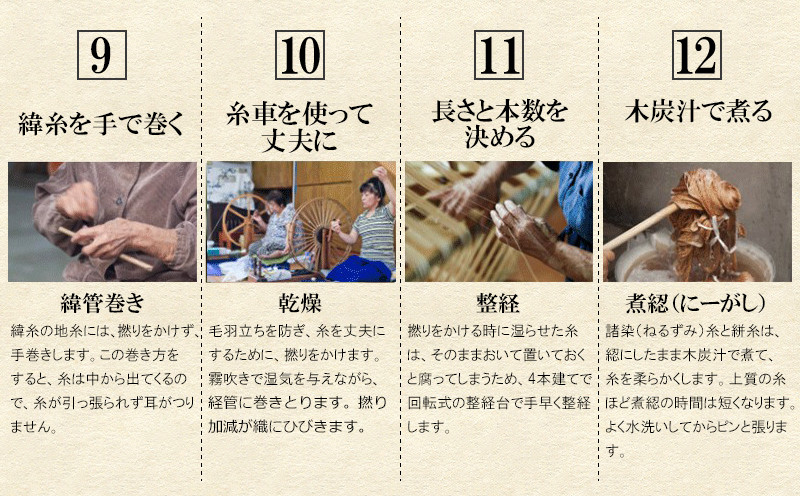

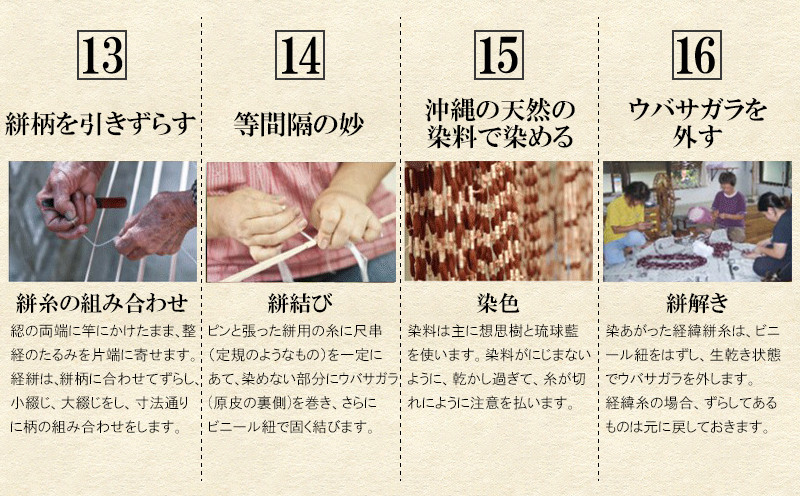

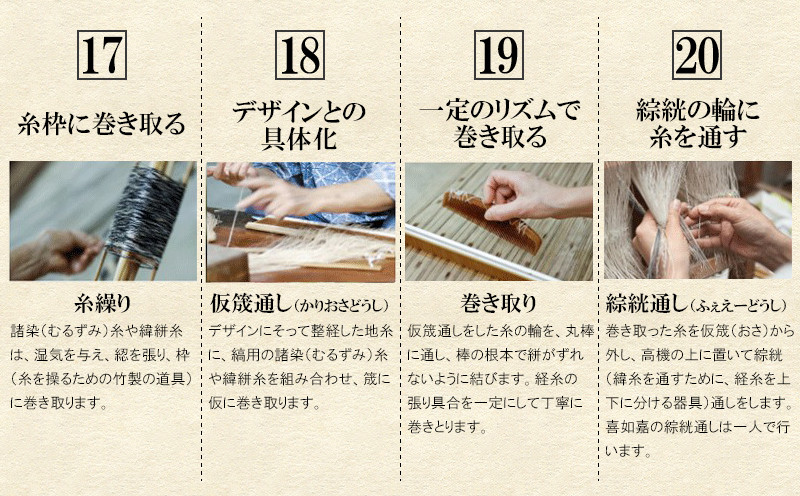

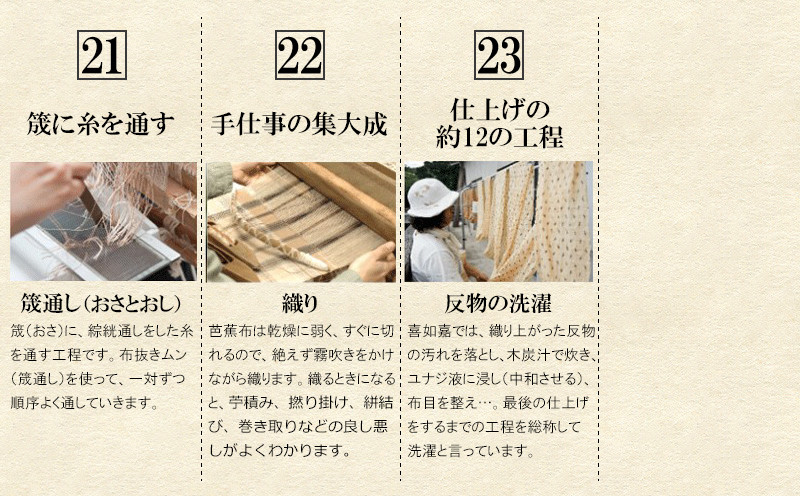

喜如嘉の芭蕉布が生まれる、23の工程

芭蕉布づくりにおいて「織り」は工程の1%

糸芭蕉を育てる畑仕事に始まり、そこから繊維を取り出し、コツコツと糸をつくり、撚りをかけ、絣を結び、染め…長く、美しい過程があります。

一つひとつの手仕事の重なりと、作り手たちの心模様が美しい布を生みます。

ひとつひとつ手作りしているので、サイズには個体差があります。

また、全て一点物の芭蕉布を使用している為、芭蕉布の色や柄は一点ごとに異なります。

提供元:喜如嘉の芭蕉布保存会

同じジャンルの特産品をピックアップ!

| カテゴリ |

民芸品・工芸品

>

織物・繊維品

>

民芸品・工芸品 > 伝統技術 > ファッション > 小物 > その他小物 |

|---|

大宜味村について

大宜味村は「やんばる」と呼ばれる沖縄本島の北部に位置し、山、川、海の豊かな自然環境、良好な景観、地域伝統文化等に恵まれた、平和を愛する文化の薫り高い村です。

シークヮーサー生産量は県内一を誇り、陶芸や木工など工芸も盛んで沖縄を代表する伝統工芸の芭蕉布は、「喜如嘉の芭蕉布」として国指定重要無形文化財になっています。また、健康な高齢者が多く「長寿村」としても知られています。

村土の約76%が森林に囲まれており、山々には国指定の天然記念物であるケナガネズミやノグチゲラ等、動植物の貴重な固有種が数多く生息し「野生生物の宝庫」とも言われています(平成28年9月15日に隣村の国頭村、東村とともに「やんばる国立公園」に指定)。

大宜味村の豊かな自然の中で生まれた特産品の数々、 長寿の里、芭蕉布の里、シークヮーサーの里、ぶながや(平和と自然を愛する森の精)の里より、村民自慢の特産品をお送りします。

沖縄県 大宜味村