島の洗濯屋である私たちができる、島の原風景の守り方「三方よしの洗濯」の実現

カテゴリー:自然・環境

寄付金額 1,049,200円

目標金額:4,000,000円

- 達成率

- 26.2%

- 支援人数

- 44人

- 終了まで

- 受付終了

島根県海士町(しまねけん あまちょう)

寄付募集期間:2025年10月28日~2026年1月25日(90日間)

島根県海士町×株式会社島ファクトリー

私たちは、人口2200人の隠岐・海士町で、主に宿泊施設を対象にリネンやシーツを洗い、綺麗な状態でお届けする「島の洗濯屋さん(リネンサプライヤー)」です。

捨てたくない。でも、余裕がない。 それでも私たちは“捨てない未来“をあきらめません。

リネンサプライ業界では、汚れたリネンは「すぐ捨てる」が常識です。薄利多売で効率優先。

でも、私たちにそのやり方を続ける余力はありません。捨てるたびに海を汚し、島の自然を削ってしまう。その現実を、もう見て見ぬふりはできないのです。

私たちが変えていきたいのは、モノを「役割を終えたら捨てられる」という当たり前の仕組み。

日本の端っこ、この海士町から、「使えないものとして捨てる」のではなく、「新たな素材に生まれ変わらせる」価値観を築きます。

汚れても破れても、リネンを最後まで活かしきる。そして、その先のアップサイクルまで見据える。

時間も手間もかかる。でも、泥臭くても、私たちは続けたいんです。 これは格好つけた挑戦ではありません。島で生きる者として、未来を守るために必要な挑戦です。

どうか、この「捨てない未来」を一緒につくってください。

あなたの応援が、本当に、この島で働く私たちの大きな力になります。

島の観光を支える根っこの仕組みを、自らの手でつくりあげる

島ファクトリーのリネン工場は、もともと海士町で民宿を営む方々の「自分たちの宿で使う洗濯やアイロンがけが大変」という切実な声に寄り添い、その想いに応えるかたちで始まりました。

宿泊を伴わなければ訪れることができない離島において、代々受け継がれてきた「島の宿」という灯火。

その灯火を未来へつないでいくために、 私たちは島の観光を支える根っこの仕組みを、自分たちの手で少しずつ形にしてきました。

「この仕事を、未来に残したいか」と自問してみて

泊まらないと訪れることが難しい離島において、宿泊産業はなくてはならない存在です。

そして、快適な滞在空間をしつらえるリネンサプライは、その根幹を支えるなくてはならない存在です。

開業当初は片手に収まる取引数でしたが、今では15施設まで拡大。

さらに祭りの法被や公民館のテーブルクロスの洗濯もを請け負うなど、暮らしのあらゆる場面に根を広げています。

一方で、私たちはずっと問い続けてきました。

「このまま取引先だけを増やし、リネンを洗い、量を追い続けるだけで、本当にいいのだろうか?」

リネンを白く清潔に保つということは、シミなどの汚れを落とすために強力な洗剤を使わざるを得ないことも意味しています。

「事業拡大に合わせて、布を綺麗にすることだけを考えていたら、この島の環境に悪影響を与えることにならないか」

「どうしたら、ここにある暮らしを未来に繋げていくことができるのだろうか」

「この島の洗濯屋のあり方ってどんなものなのか?」

シーツをアイロンに通す作業をしながら、そんな自問自答を繰り返してきました。

宿泊者に清潔なリネンを届けること。

ここで暮らす人々の営みを未来へつなげること。

そして、地域の暮らしと旅の感動を生み出し続けるこの仕事を、絶やさないこと。

そのすべての想いが、私たちを「三方よしの洗濯」へと導きました。

「人」・「布」・「環境」に優しい。持続可能な「三方よしの洗濯」へ

私たちが目指すのは、人にも、環境にも、布にも優しい洗濯です。

その実現のため、以下の3つの軸で循環をつくります。

1.布への負担が少ない洗濯

やさしい洗剤と洗い方で、洗濯排水と環境負荷を削減。工場で働く人にも宿泊者にも優しい洗濯を実現します。

2.シミ・汚れを「活かす」発想

シミや汚れを「使えないもの」として捨てるのではなく、新たな素材として再生させます。アップサイクルによって廃棄を減らし、布の寿命を延ばします。

3.環境・人・布、すべてに寄り添う仕組み

どれか一つを犠牲にするのではなく、すべての視点を大切にすることで、持続可能な洗濯・働き方を実現します。

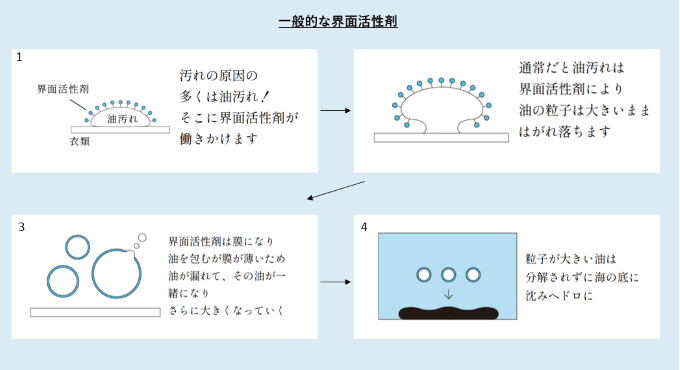

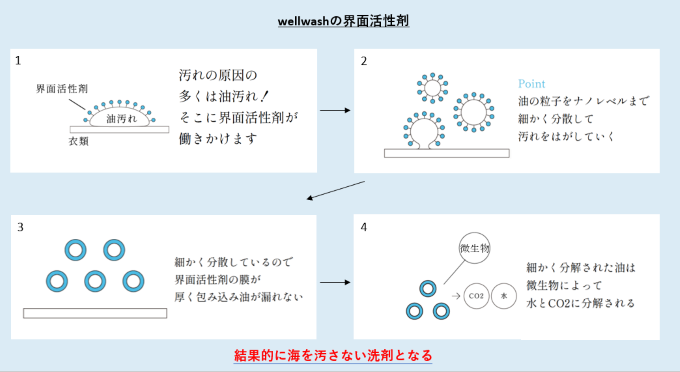

海を守る洗剤へのこだわり

私たちは、人・環境・布に優しい洗濯を実現するために、現在も「海を守る洗剤(環境配慮型洗剤)」を使用しています。

この洗剤は、排水されても自然分解され、海や生き物への負荷が少ないものです。海に囲まれたこの海士町で事業を営む私たちにとって、この選択は欠かせません。

一般的な洗剤と比べてコストは高くなりますが、私たちが描いている「島の原風景を守り続ける未来」に、この洗剤は不可欠です。この優しい選択を、これからも大切に続けていきます。

シミも受け入れる。布の寿命を延ばすアップサイクルへの挑戦

私たちは、布への負担を減らすだけでなく、布の寿命そのものを延ばす取り組みにも挑戦しています。

その一つが、シミや汚れを“個性”ととらえ、染色によって新しい姿へと生まれ変わらせるアップサイクルです。

この挑戦は、まだ“探検の途中”です。

島で採れる自然素材から色を探り、この土地らしい染め方を模索しながら、シミのあるリネンを再びおもてなしの素材へとよみがえらせています。

廃棄を減らし、布に新しい命を吹き込む

――これも「三方よし」の洗濯に欠かせない、大切な一歩です。

皆様からのご寄附の使い道

本プロジェクトで集まったご寄附は、下記の内容で利用させていただきます。

1. 色染めの挑戦・検証にかかる費用

染色用資材の購入及び検証など:シミを活かすアップサイクルの実現

2. 機材・洗剤のアップグレード

環境配慮型洗剤・資材の導入費、電解水生成装置の再稼働:環境負荷の低い、優しい洗濯の継続

3. 作業環境・設備投資

洗濯機・乾燥機など新規設備の導入、什器・資材:働く人にとって、より優しい・効率的な環境の実現

4. 従業員研修・体制整備

従業員研修・体制整備:持続可能な事業運営のための人材育成

目標金額を超えた場合や達成しなかった場合でも、寄附金は全て本事業に活用させていただきます。

私たちの挑戦を、未来への確かな一歩に

私たちの取り組みは、小さな離島で始まった小さな挑戦です。

でも、今見えることで少しでも三方よしの未来に繋がるなら、迷わずやってみる。

ーーそれが私たちの信念です。

リネンサプライは、1人では回せない仕事です。一枚の布を完成させるにも4人必要です。

人数が足りなくても、今いる仲間とできることを積み重ねることで、未来は必ず拓けると信じています。

今できることを地道に、確実に。

この想いに共感してくださる方と一緒に、この島の原風景を守り続けていきたい。

これが、私たち「島の洗濯屋」ができる、島の原風景の守り方です。

そして、リネン工場という営みそのものも、未来に残すべき大切な灯火として、守り続けていきたいと思っています。

皆様のご支援どうぞよろしくお願いします。

株式会社島ファクトリー代表 肥留川広平 挨拶

私たち島ファクトリーの取り組みに関心をお寄せいただき、誠にありがとうございます。

「この地域で暮らす人、訪れてくださる人。

人と人が交わるこの場所の日々に寄り添い、未来をつくっていく。」

この想いを実現するために、

私たちは"人・布・環境"に優しい「三方よしの洗濯」に取り組んでいます。

島の小さな洗濯工場だからこそ、私たちにしかできない挑戦があります。

それは大きな変革ではないかもしれません。けれど、この島の未来に確かな灯をともす一歩になると信じています。

この挑戦に共感し、ともに歩んでくださる仲間の存在こそが、私たちの力になります。

ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

海士町長 大江和彦 メッセージ

日頃より海士町を応援してくださり誠にありがとうございます。

海士町では島民一丸となって承前啓後の考え方を根底に「海士町の新時代」という次なるステージへ飛躍するため、島の様々な挑戦を推進しながら、一層魅力的な町を目指してまいります。

ガバメントクラウドファンディングを活用して、第3期海士町創生総合戦略「地域経営人口プラン~みんなでしゃばるまちづくり2.0~」に基づき、町の掲げる3つの「かん」(ひとの還流、暮らしの環境、里山里海の循環)を推進する新たな挑戦が増えていくことを願っております。

私たちの取り組みをぜひあたたかい目で見守ってくださいますと幸いです。

海士町のまちづくりを応援してくださる皆様からのご協力を心からお待ちしています。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

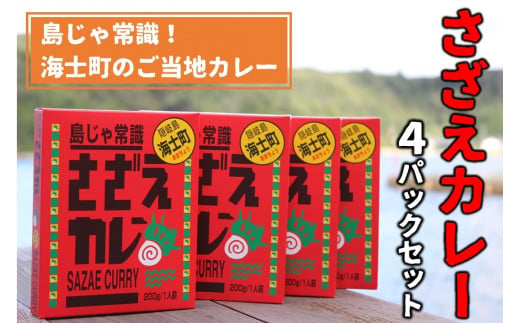

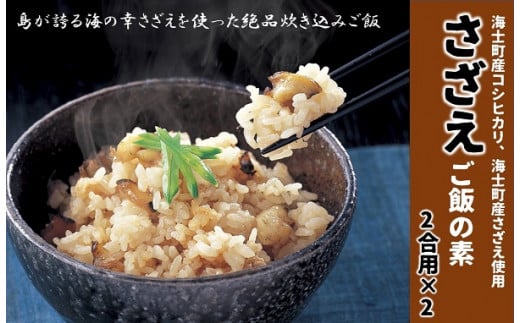

お礼の品のご紹介

-

【のし付き】海鮮フライ 海士のいわがき・スルメイカ・豆アジの揚げ物3種 …

22,000 円

【海士町の海産物をフライで堪能できる盛り合わせセット】

島で取れる新鮮な海産物をフライにいたしました。

揚げるだけの簡単調理で、食卓に、お弁当に、さまざまな場面でお使いいただけます♪

・寒シマメ玄米粉唐揚げ

寒シマメのげそを海士町産の玄米粉を衣に使用して唐揚げにしました。

プリプリのげその食感と香ばしい玄米の香りを感じます。

・いわがきフライ

大粒のいわがきを贅沢に使用したいわがきフライです。

サクッとした食感の後にいわがきの旨味が口いっぱいに広がります。

・小さなアジフライ

地元飯古定置網で水揚げされる旬のアジは脂ののりも最高です。旬のアジを厳選してフライにしました。

小さいながらもしっかりと脂がのっていてアジの旨味が口いっぱいに広がります。

海鮮フライセット

【容量】

いわがきフライ4〜5個入り(計180g)、小さなアジフライ5〜6枚入り(計180g×2パック)、寒シマメ玄米粉唐揚(100g×2個)

【注目ワード】

海鮮 フライ アジフライ 牡蠣フライ カキフライ イカフライ いか イカ 牡蠣 岩牡蠣 島根県海士町

島根県海士町

-

2026年02月06日 18:00

【クラファン受付終了】ありがとうございました!

1/25(日)をもってプロジェクトの寄付受け付けを終了しました。

皆さまのご支援のおかげで、104万9,200円の寄付を集めることができました。

あたたかいメッセージとともに、応援いただき本当にありがとうございました。

いただいた寄付金は、三方よしの洗濯を実現していくための活動に、大切に活用させていただきます。

事業が完了しましたら、改めてこちらでご報告させていただきます。

ぜひ引き続き見守っていただきますと幸いです。

この度は誠にありがとうございました。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年12月23日 12:00

ご支援のおかげで50万円達成しました。目標金額まで残り350万円!!

現在、24名の皆様からご寄付をいただいています。

応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。

皆様からお預かりしたご寄付は、早速、「三方よしの洗濯」実現のために活用させていただきます。

私たちが目指すのは、「人に、環境に、布に」三方どれも見捨てない洗濯の実現です。

その実現に向けて、今日もリネン工場は稼働しています。

「多くの方に島に訪れてほしい」

この想いを純粋に持ち続けるためにも、洗うことが誰かの、何かの負担にならない仕組みの実現を目指していきます。

この小さな島で、「海を汚さず、モノを粗末にしない」という挑戦を続けるには、皆様のお力が必要です。

目標達成まではまだまだ遠い道のりですが、日本の端っこからのこの挑戦に、どうか引き続きご注目ください!

ぜひ、SNS等で本プロジェクトをシェアしていただけると、大変心強いです。 引き続き、温かいご支援をよろしくお願いいたします!もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年11月28日 18:00

ご支援のおかげで30万円達成しました。目標金額まで残り370万円!!

現在、17名の皆様からご寄付をいただいています。

応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。

皆様からお預かりしたご寄付は、早速、「使えないリネンを新たな素材に生まれ変わらせる」ための、色染めトライアル費用として大切に使わせていただきます。

私たちが目指すのは、「捨てる」という常識を、「活かしきる」に変えることです。

先日も、リネンとして使えなくなってしまったシーツを使い、島で採れるみかんの皮で染め、テーブルクロスとして生まれ変わらせてみました。

一つ一つ手探りの、本当に泥臭い作業ですが、捨てられるはずだったものが、また誰かの笑顔を生み出すことができると思うと素直にワクワクします。。

この小さな島で、「海を汚さず、モノを粗末にしない」という挑戦を続けるには、皆様のお力が必要です。

目標達成まではまだまだ遠い道のりですが、日本の端っこからのこの挑戦に、どうか引き続きご注目ください!

ぜひ、SNS等で本プロジェクトをシェアしていただけると、大変心強いです。 引き続き、温かいご支援をよろしくお願いいたします!もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

島根県海士町

海士町は、日本海の隠岐諸島に位置する人口約2,200人の島です。

ユネスコ世界ジオパークに認定され、豊かな海、豊富な湧水など自然環境に恵まれ、自給自足のできる半農半漁の町で、鎌倉時代に後鳥羽上皇が島流しにされた場所でもあります。

「ないものはない」をスローガンに掲げ、近年は人口減少を食い止めるための多様な教育・交流施策の挑戦により、離島・過疎地でありながらも若者の賑わいが創出されています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。