医療的ケア児ときょうだいの笑顔をもっと増やしたい!

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 3,187,000円

目標金額:5,000,000円

- 達成率

- 63.7%

- 支援人数

- 90人

- 終了まで

- 受付終了

東京都世田谷区(とうきょうと せたがやく)

寄付募集期間:2025年10月6日~2025年12月31日(87日間)

東京都世田谷区

世田谷区では、クラウドファンディングを活用した医療的ケア児支援について、医療的ケア児を育てる家族や関係機関の皆さまからお話をお聞きしながら、2019年度(令和元年度)より1つ1つ取り組んでいます。

「医療的ケア児ときょうだいの笑顔をもっともっと増やしたい!」をテーマとして、昨年度に引き続き、医療的ケア児とその家族を支援する取り組みを行っていきます。プロジェクト実現に向けて、応援をよろしくお願いします。

「医療的ケア児」をご存じですか

医療的ケア児とは、病院のNICU(新生児集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器の使用や、たんの吸引、経管栄養等の医療が日常的に必要な子どものことです。医学の進歩を背景として、全国で2万1千人を超え、この十数年間で約2倍に増えたことになります。

令和3年6月に、医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現を目指し、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(医療的ケア児支援法)が成立し、都道府県に「医療的ケア児支援センター」が立ち上がってきました。しかし、高齢者や他の障害福祉サービスと比較すると、支援体制はまだ脆弱であり、ほとんどの家族が献身的な努力により成り立っている状況です。

医療的ケア児の支援に取り組む背景

保護者が抱えている思い

医療的ケア児を育てている保護者は、子育てや家事、仕事だけではなく、介護や看護、頻回な医療的ケアがあることで、いつも忙しく過ごしています。

1週間のうち何回かは訪問看護師やヘルパーなどに支援をお願いしていることもありますが、日常のなかで子どものケアを中心に担うのは、パパやママなどの保護者です。

厚生労働省が令和元年度に実施した実態調査によると、「慢性的な睡眠不足である。」「日々の生活は緊張の連続。」「自らの体調悪化時に医療機関を受診できない。」「社会から孤立しているように感じる。」「きょうだい児がストレスを抱えているように感じる。」、そんな声が届いています。

「もっとママやパパと遊びたい」 きょうだいが感じている思い

保護者が医療的ケア児のケアにかかりきりになることも多く、きょうだい(兄弟姉妹)の中には、「もっとママやパパと遊びたい。」と思いながらもママやパパと一緒に過ごせない気持ちをぐっと我慢したり、「ママやパパのお手伝いをしてあげたい。」と思いながらも、「友達と自由に遊べない…。」など、そのお手伝いをすることに負担を感じたりするお子さんもいます。

災害への不安

人工呼吸器や酸素吸入など必要な医療的ケア児は、地震や台風などの自然災害の際、電源装置や消毒液・マスク等の衛生用品の確保、避難所や在宅避難等の状況に応じた避難など、いくつもの課題に直面しています。医療的ケア児の多くは人工呼吸器やたんの吸引等をするために電動式の医療機器を日常的に家庭で使用しています。自分の力で呼吸する力が弱いお子さんは、365日24時間人工呼吸器で呼吸の補助を受けながら生活しています。

一般的な子育て世帯でも子どもが小さいときには、お出かけをするときに、ベビーカーに着替えやおむつ、携帯用ミルク、離乳食などを載せて大きな荷物になります。医療的ケア児は、人工呼吸器や吸引器などを日常的に使っているため、外出するときにはそれらの医療機器も持ち運ばなければなりません。また、頻繁に医療的ケアを行う必要がある場合は、パパやママは医療的ケア児のそばを片時も離れることができません。

災害状況によっては、近隣やボランティアの協力が必要になりますが、毎日の子育てや家事、介護や看護、頻回な医療的ケアに追われていて、「誰かにちからになってもらいたい。」と思っていても、そうした方々との協力関係を築くことが難しい状態にあります。

実現したいこと

医療的ケア児ときょうだいの笑顔をもっともっと増やしたい!

世田谷区では、医療的ケア児と家族を支援する取組みを進めるため、2021年4月に「世田谷区医療的ケア児の笑顔を支える基金」を創設しました。

医療的ケア児とそのきょうだいを対象とした取組みや医療的ケア児世帯の災害支援体制づくり、医療的ケア児等を対象とする事業を新たに始める事業者を支援します。

寄付金の使い道

1.医療的ケア児ときょうだいにキャンプを贈ろう!

医療的ケア児は、医療機器の持ち運びや体調の不安定さなどから、障害のない子の多くが経験しているかもしれない社会生活体験、例えば、家族みんなで山や海で遊んだり、同じ場所で映画や劇を観たり、一緒にイベントを楽しんだり、お泊りしてみたりといった体験を積むことが難しく、また様々な制約を受けて生活しています。

一方、きょうだい(兄弟姉妹)は、急な体調の変化で出かけられなくなっても「ママ、パパ大丈夫だよ。今度は行こうね。」と保護者と一緒に過ごせない淋しい気持ちをこらえたり、ママやパパに協力して、家事や看護のお手伝いをしながらも、「友達と自由に遊べない…。」と負担に感じていたりします。

そんなご家族を、例えばデイキャンプなどの外出イベントや劇などに招待することで、安心・安全に家族みんなで過ごす楽しい思い出を作る取組みを支援します。

【これまでの主な取組み実績】

・ポニーとのふれあい・乗馬体験とファミリーデイキャンプ

・アートやダンスのワークショップ

・テントを張ってのキャンプ体験など

2.医療的ケア児のための災害時の“つながり”をつくりたい

毎年のように全国各地で自然災害があり、甚大な被害が報告されています。災害への備えは、地震や水害など災害の種別によっても変わってきますが、災害時に、自宅に留まる「在宅避難」や被災していない親類や友人・知人宅への「縁故避難」などを含めた多様な避難を想定しておくことが、これまで以上に求められています。

普段から近隣の方やボランティア等との協力関係を築くことが難しい医療的ケア児世帯のために、ポータブル電源等の配布による電源の確保や移動のお手伝い等を想定した地域の“つながり”つくりの取組みを支援します。

【これまでの主な取組み実績】

災害等非常時の電源確保のためのポータブル電源等の配布

医療的ケア児のための救命・防災訓練

地域の災害対策支援づくり など

3.医療的ケア児等を対象とする事業を新たに始める事業者への支援

医療的ケア児の課題解決に取り組む活動を支援します。例えば、保護者が集える場所、家族で一緒に過ごせる場所、子育て支援活動など、民間の団体や事業者が新たに医療的ケア児を支援するための事業や活動を始める際に、必要な経費を補助します。

実施スケジュール

今年中にいただきました寄附は、2026年度に、世田谷区の医療的ケア児支援に取り組む団体や事業者からの企画提案に対する事業補助として使わせていただきます。

皆さまからのご支援をお待ちしています。

※目標金額に達しなかった場合、また、目標金額以上の寄付をいただいた場合でも、上記の費用として大切に活用させていただきます。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

世田谷区外にお住まいの方は、お礼の品をお選びいただけます

区外にお住まいの方には、区にゆかりのある品をご用意しています。

区内の障害者施設で働く方々が心をこめて作った品物や、世田谷にゆかりのあるお店自慢の逸品「世田谷みやげ」など、お好きなものをお選びください。

※ふるさと納税制度の改正により、区内にお住まいの方にはお礼の品をお贈りできなくなりました。

-

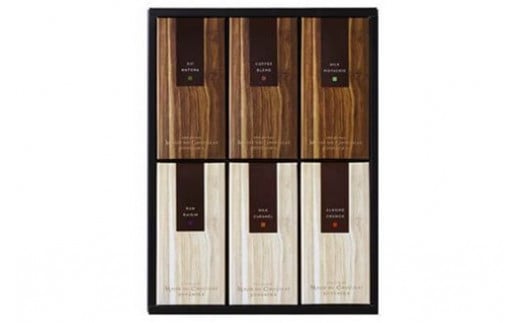

OBSCURAの珈琲豆200g×3種【飲料類 飲み物 コーヒー コーヒー豆 深煎り 中煎…

13,000 円

苦みやコクを楽しめる深煎りのコーヒーから、甘さやすっきりとした酸味の楽しめる浅煎りのコーヒーまで、様々なラインナップを飲み比べできる、珈琲豆3種のセットです。

飲み比べて楽しみたい方や味の好みがわからない方にお勧めです。

コーヒーの味わいの幅広さをお楽しみいただけます。

以下の3種類の珈琲豆をお届けします。

焙煎したての美味しい珈琲豆をお楽しみ下さい。

==========

<浅煎り>

・ルワンダ

「白ぶどうやレモンティーのような爽やかな風味が感じられます。丸みを帯びた口当たりに、綺麗な甘さが余韻に長く続きます。」

<中煎り>

・ニカラグア

「ナッツやキャラメルのような甘さ、柔らかな柑橘類の酸が特徴です。温度が下がるにつれプルーンを思わせる風味と甘い余韻が続きます。」

<深煎り>

・タンザニア

「ビターチョコレートを思わせるほろ苦さに、キャラメルのような甘さが続きます。キレのある後味が特徴のコーヒーです。」

==========

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

OBSCURAの珈琲豆200g×5種【飲料類 飲み物 コーヒー コーヒー豆 深煎り 中煎…

20,000 円

苦みやコクを楽しめる深煎りのコーヒーから、甘さやすっきりとした酸味の楽しめる浅煎りのコーヒーまで、様々なラインナップを飲み比べできる、珈琲豆5種のセットです。

飲み比べて楽しみたい方や味の好みがわからない方にお勧めです。

コーヒーの味わいの幅広さをお楽しみいただけます。

以下の5種類の珈琲豆をお届けします。

焙煎したての美味しい珈琲豆をお楽しみ下さい。

==========

<浅煎り>

・ルワンダ

「白ぶどうやレモンティーのような爽やかな風味が感じられます。丸みを帯びた口当たりに、綺麗な甘さが余韻に長く続きます。」

<中煎り>

・ニカラグア

「ナッツやキャラメルのような甘さ、柔らかな柑橘類の酸が特徴です。温度が下がるにつれプルーンを思わせる風味と甘い余韻が続きます。」

<深煎り>

・タンザニア

「ビターチョコレートを思わせるほろ苦さに、キャラメルのような甘さが続きます。キレのある後味が特徴のコーヒーです。」

・ブラジル

「ローストアーモンドのような香ばしさ、温度が変わるにつれ穏やかな柑橘類の酸が感じられます。ふくよかなボディにクリーミーな質感が心地よいコーヒーです。」

・グアテマラ

「ミルクチョコレートやカラメルを思わせるふくよかな風味に、爽やかな柑橘系の酸を感じられます。伸びのある甘さが余韻に続くコーヒーです。」

==========

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

OBSCURAのDrip Bag 10種セット(100袋入り)【飲料類 飲み物 コーヒー ドリ…

45,000 円

カップに乗せてお湯を注ぐだけで、美味しいコーヒーが手軽に淹れられる便利なドリップバッグを全種類10袋ずつ、計100袋のセットをご用意しました。

様々な味を飲み比べながらお楽しみいただけます。

ご家族や職場の方々など、数名でシェアして頂くのにもおすすめです。

ちょっとしたイベントなどにもご利用いただけますので、年末年始や人が多く集まる機会に是非ご利用ください。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

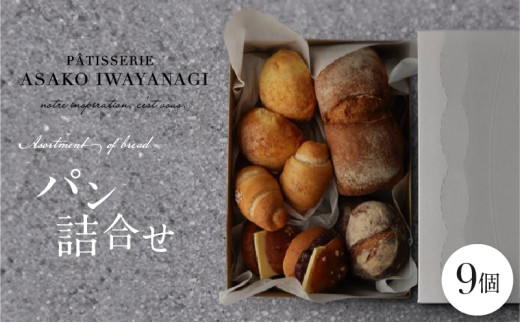

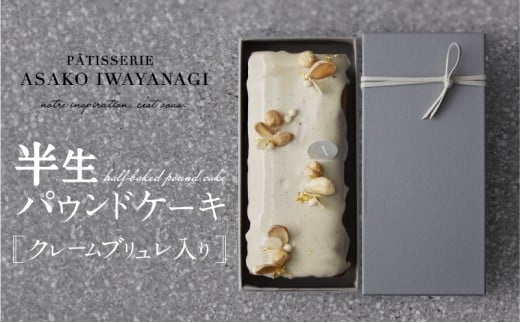

PATISSERIE ASAKO IWAYANAGI パン詰め合わせ (9個セット)冷凍 食パン メロ…

16,000 円

ASAKO IWAYANAGI店頭で人気のパン5種、9個をご自宅でお楽しみいただける詰め合わせセットです。

〜内容〜

山食パン1個・・・外はサクッと、中はふんわり、ほのかに甘い食パン

ブリオッシュあんバター2個・・・リッチなブリオッシュ生地に自家炊きあんこと有塩バターがアクセントのあんバターパン

メロンパン2個・・・バニラビーンズ入りのサクサクのクッキー生地を重ねたふわふわのメロンパン

リュスティック2個・・・全粒粉を使用した、中がもちっとしたハードパン

塩パン2個・・・有塩バターを巻いて焼き上げたロールパン

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

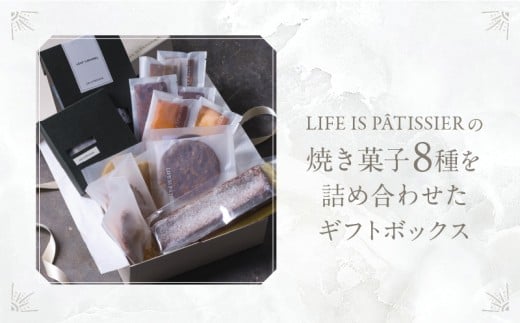

LIFE IS PATISSIER バスクバターサンド【スイーツ 洋菓子 焼き菓子 お菓子 …

18,000 円

バスク生地を使ったオリジナルのバターサンドです。

バターは北海道産の最高級バターを使用。粉はフランス産の粉を使いました。

フレーバーは6種、あまおうと北海道産ヨーグルト、エクアドル産チョコレート、イタリア産ピスタチオとフランボワーズ、シャインマスカットとマール酒、フランス産塩キャラメルとナッツ、ココナッツとパイナップル。

全ての材料にこだわった最高級のバターサンドです。

バスク生地にバタークリームが染み込み、1日目と2日目で味の変化が楽しめるように作りました。

ぜひLIFE IS PATISSIER特製バターサンドをお楽しみ下さい。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

LIFE IS PATISSIER リーフパイ詰合せ【スイーツ 洋菓子 お菓子 パイ キャラ…

13,000 円

アマンド、キャラメルショコラ、ミックスベリーの3種類のリーフパイを楽しめるセットです。

キャラメルショコラは、パイ生地にショコラとカカオニブを贅沢に散りばめて焼き上げ、ザクザクとした食感の香ばしいキャラメルパイとカカオが絶妙な仕上がりに。

ミックスベリーは、層を感じられるよう厚めに焼いたパイ生地で、数種類のベリーを合わせて作った自家製ジャムをサンド。

酸味と甘味のバランス、食感も楽しめる、食べ応え抜群の一品です。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号>

東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

HiO ICE CREAM 美瑛シングルオリジンミルク4個 塩キャラメル2個 フローラ…

13,000 円

今回の返礼品では、HiO ICE CREAMの代名詞でもある美瑛シングルオリジンミルク、そして定番人気の塩キャラメル、フローラルチョコレートをご用意しております。

この機会にぜひお楽しみいただけたらと思います。

そしてもしよろしければ自由が丘の旗艦店でも皆様のご来店をお待ちしております。

■美瑛シングルオリジンミルク

北海道・美瑛町の牧場で絞った生乳だけを使用し、シングルオリジンミルクのアイスクリームを作りました。

HiO ICE CREAM を代表するフレーバーであり、HiO ICE CREAMで製造している全てのミルク系アイスクリームのベースとなっています。

この美瑛町の牛乳は、全国の酪農家を40ヵ所以上訪問させてもらう中で出会った「軽やかなのに濃い」牛乳です。

美瑛町の美しく健康な土地の牧場で育った牛のミルクは、『軽やかなのに濃く、しっかり甘み』を感じられます。

美瑛町のシングルオリジンミルクの魅力を存分に味わえる、ミルクの味はしっかりあるのに、後味がすっきりして食べても飽きないアイスクリームです。

■塩キャラメル

HiO ICE CREAMの定番フレーバーであり、唯一無二の味の大人気フレーバー「塩キャラメル」。

一口頬張ると甘くて少しほろ苦いオトナな焦がしキャラメルを楽しめます。

アクセントにまろやかな藻塩を入れることで、キャラメルの甘みをぎゅっと引きしめています。

アイスクリームのためだけに作る特別な焦がしキャラメルは、美瑛ミルクのアイスクリームベースと合わせた時に最高の相性になるようにキャラメルの焦がし加減を調整しています。

上品でオトナな「塩キャラメル」をぜひお試しください。

■フローラルチョコレート

カカオの配合パーセントの異なるコロンビア産のチョコレート2種類をオリジナルブレンドすることにより、香り豊かなコロンビア産チョコレートの魅了を最大限楽しむことのできるフローラルチョコレートアイスクリーム。

一口食べると華やかなアロマが鼻を抜け、生チョコレートを頬張ったかのような上品な濃厚さを感じられるのに、後味は軽やかで最後の一口までおいしくいただけるのが特徴です。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

HiO ICE CREAM 美瑛シングルオリジンミルク 塩キャラメル フローラルチョ…

18,000 円

今回の返礼品では、HiO ICE CREAMの代名詞でもある美瑛シングルオリジンミルク、そして定番人気の塩キャラメル、フローラルチョコレートをご用意しております。

この機会にぜひお楽しみいただけたらと思います。

そしてもしよろしければ自由が丘の旗艦店でも皆様のご来店をお待ちしております。

■美瑛シングルオリジンミルク

北海道・美瑛町の牧場で絞った生乳だけを使用し、シングルオリジンミルクのアイスクリームを作りました。

HiO ICE CREAM を代表するフレーバーであり、HiO ICE CREAMで製造している全てのミルク系アイスクリームのベースとなっています。

この美瑛町の牛乳は、全国の酪農家を40ヵ所以上訪問させてもらう中で出会った「軽やかなのに濃い」牛乳です。

美瑛町の美しく健康な土地の牧場で育った牛のミルクは、『軽やかなのに濃く、しっかり甘み』を感じられます。

美瑛町のシングルオリジンミルクの魅力を存分に味わえる、ミルクの味はしっかりあるのに、後味がすっきりして食べても飽きないアイスクリームです。

■塩キャラメル

HiO ICE CREAMの定番フレーバーであり、唯一無二の味の大人気フレーバー「塩キャラメル」。

一口頬張ると甘くて少しほろ苦いオトナな焦がしキャラメルを楽しめます。

アクセントにまろやかな藻塩を入れることで、キャラメルの甘みをぎゅっと引きしめています。

アイスクリームのためだけに作る特別な焦がしキャラメルは、美瑛ミルクのアイスクリームベースと合わせた時に最高の相性になるようにキャラメルの焦がし加減を調整しています。

上品でオトナな「塩キャラメル」をぜひお試しください。

■フローラルチョコレート

カカオの配合パーセントの異なるコロンビア産のチョコレート2種類をオリジナルブレンドすることにより、香り豊かなコロンビア産チョコレートの魅了を最大限楽しむことのできるフローラルチョコレートアイスクリーム。

一口食べると華やかなアロマが鼻を抜け、生チョコレートを頬張ったかのような上品な濃厚さを感じられるのに、後味は軽やかで最後の一口までおいしくいただけるのが特徴です。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

HiO ICE CREAM 美瑛シングルオリジンミルク 塩キャラメル フローラルチョ…

34,000 円

今回の返礼品では、HiO ICE CREAMの代名詞でもある美瑛シングルオリジンミルク、そして定番人気の塩キャラメル、フローラルチョコレートをご用意しております。

この機会にぜひお楽しみいただけたらと思います。

そしてもしよろしければ自由が丘の旗艦店でも皆様のご来店をお待ちしております。

■美瑛シングルオリジンミルク

北海道・美瑛町の牧場で絞った生乳だけを使用し、シングルオリジンミルクのアイスクリームを作りました。

HiO ICE CREAM を代表するフレーバーであり、HiO ICE CREAMで製造している全てのミルク系アイスクリームのベースとなっています。

この美瑛町の牛乳は、全国の酪農家を40ヵ所以上訪問させてもらう中で出会った「軽やかなのに濃い」牛乳です。

美瑛町の美しく健康な土地の牧場で育った牛のミルクは、『軽やかなのに濃く、しっかり甘み』を感じられます。

美瑛町のシングルオリジンミルクの魅力を存分に味わえる、ミルクの味はしっかりあるのに、後味がすっきりして食べても飽きないアイスクリームです。

■塩キャラメル

HiO ICE CREAMの定番フレーバーであり、唯一無二の味の大人気フレーバー「塩キャラメル」。

一口頬張ると甘くて少しほろ苦いオトナな焦がしキャラメルを楽しめます。

アクセントにまろやかな藻塩を入れることで、キャラメルの甘みをぎゅっと引きしめています。

アイスクリームのためだけに作る特別な焦がしキャラメルは、美瑛ミルクのアイスクリームベースと合わせた時に最高の相性になるようにキャラメルの焦がし加減を調整しています。

上品でオトナな「塩キャラメル」をぜひお試しください。

■フローラルチョコレート

カカオの配合パーセントの異なるコロンビア産のチョコレート2種類をオリジナルブレンドすることにより、香り豊かなコロンビア産チョコレートの魅了を最大限楽しむことのできるフローラルチョコレートアイスクリーム。

一口食べると華やかなアロマが鼻を抜け、生チョコレートを頬張ったかのような上品な濃厚さを感じられるのに、後味は軽やかで最後の一口までおいしくいただけるのが特徴です。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

HiO ICE CREAM <全3回定期便>美瑛シングルオリジンミルク 塩キャラメル…

50,000 円

今回の返礼品では、HiO ICE CREAMの代名詞でもある美瑛シングルオリジンミルク、そして定番人気の塩キャラメル、フローラルチョコレートをご用意しております。

この機会にぜひお楽しみいただけたらと思います。

そしてもしよろしければ自由が丘の旗艦店でも皆様のご来店をお待ちしております。

■美瑛シングルオリジンミルク

北海道・美瑛町の牧場で絞った生乳だけを使用し、シングルオリジンミルクのアイスクリームを作りました。

HiO ICE CREAM を代表するフレーバーであり、HiO ICE CREAMで製造している全てのミルク系アイスクリームのベースとなっています。

この美瑛町の牛乳は、全国の酪農家を40ヵ所以上訪問させてもらう中で出会った「軽やかなのに濃い」牛乳です。

美瑛町の美しく健康な土地の牧場で育った牛のミルクは、『軽やかなのに濃く、しっかり甘み』を感じられます。

美瑛町のシングルオリジンミルクの魅力を存分に味わえる、ミルクの味はしっかりあるのに、後味がすっきりして食べても飽きないアイスクリームです。

■塩キャラメル

HiO ICE CREAMの定番フレーバーであり、唯一無二の味の大人気フレーバー「塩キャラメル」。

一口頬張ると甘くて少しほろ苦いオトナな焦がしキャラメルを楽しめます。

アクセントにまろやかな藻塩を入れることで、キャラメルの甘みをぎゅっと引きしめています。

アイスクリームのためだけに作る特別な焦がしキャラメルは、美瑛ミルクのアイスクリームベースと合わせた時に最高の相性になるようにキャラメルの焦がし加減を調整しています。

上品でオトナな「塩キャラメル」をぜひお試しください。

■フローラルチョコレート

カカオの配合パーセントの異なるコロンビア産のチョコレート2種類をオリジナルブレンドすることにより、香り豊かなコロンビア産チョコレートの魅了を最大限楽しむことのできるフローラルチョコレートアイスクリーム。

一口食べると華やかなアロマが鼻を抜け、生チョコレートを頬張ったかのような上品な濃厚さを感じられるのに、後味は軽やかで最後の一口までおいしくいただけるのが特徴です。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

HiO ICE CREAM 美瑛シングルオリジンミルク 8個【アイス アイスクリーム …

13,000 円

今回の返礼品では、HiO ICE CREAMの代名詞でもある美瑛シングルオリジンミルク、そして定番人気の塩キャラメル、フローラルチョコレートをご用意しております。

この機会にぜひお楽しみいただけたらと思います。

そしてもしよろしければ自由が丘の旗艦店でも皆様のご来店をお待ちしております。

■美瑛シングルオリジンミルク

北海道・美瑛町の牧場で絞った生乳だけを使用し、シングルオリジンミルクのアイスクリームを作りました。

HiO ICE CREAM を代表するフレーバーであり、HiO ICE CREAMで製造している全てのミルク系アイスクリームのベースとなっています。

この美瑛町の牛乳は、全国の酪農家を40ヵ所以上訪問させてもらう中で出会った「軽やかなのに濃い」牛乳です。

美瑛町の美しく健康な土地の牧場で育った牛のミルクは、『軽やかなのに濃く、しっかり甘み』を感じられます。

美瑛町のシングルオリジンミルクの魅力を存分に味わえる、ミルクの味はしっかりあるのに、後味がすっきりして食べても飽きないアイスクリームです。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

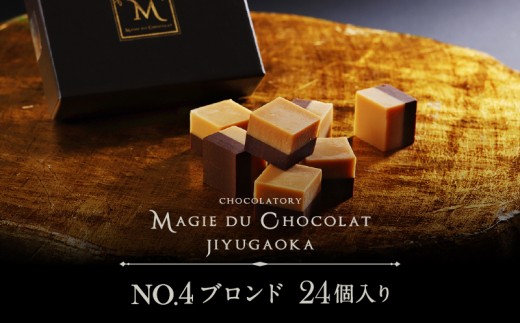

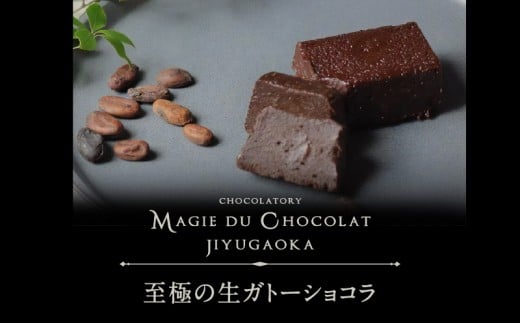

<マジ ドゥ ショコラ> マジドカカオ6個【高島屋選定品】スイーツ 洋菓子 …

11,000 円

マジドゥショコラの代表作のクッキーサンド「マジドカカオ」のアソートです。

世界のカカオ産地から厳選したカカオ豆を仕入れ、産地ごとの特徴を最大限に引き出すため、焙煎から配合まで追求した本格ショコラトリーの自信作。

進化したチョコレートサンド「マジドカカオ」産地にこだわり厳選したチョコレートと使用する素材の相性を追求してたどり着いた極上のバランス。

マジドカカオは、工房で一つ一つ心を込めて手作りで作り出されます、さくっとしたクッキーと口どけの良いチョコレート、素材の良さを際立たせる2つの異なる食感が最高のマリアージュを演出します。

(提供)マジデマティエール (企画選定)高島屋

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

Fujimori Tokyo 30,000円分クーポン券(ふるさとチケット)体験 クーポン オ…

100,000 円

世田谷区三軒茶屋で、創業50年以上のオーダーメイドジュエリーのお店です。2020年に路面店から、工房併設のサロンへと移転しました。アットホームなサロンにて、譲り受けたジュエリーのリメイクや壊れてしまったりサイズの合わなくなってしまったジュエリーのお直し等なども承っております。一つ一つ丁寧に工房内で加工し、お仕立てしております。世田谷の各地の地名をモチーフにした、鍛造という製法でお仕立てしているSetagaya Ring。1.3mmの細身のリングで重ね付けもしやすく、プレゼントにも人気です。

工房併設サロンで、ジュエリーのお困りごとを職人と相談しながら、ご希望に合わせてお仕立て致します。

Fujimori Tokyoでは譲り受けたジュエリーのリメイクなどを、お客様のライフスタイルに合わせたデザインをご提案し、お仕立てする事が出来ます。お気軽にご相談下さいませ。

【ご利用に関する留意事項】

■現金とのお引替えや釣銭のお返し、優待券等その他の特典や割引との併用、紛失や破損時の再発行はできかねます。

■有効期限を過ぎた場合は使用不可となりますので、予めご了承くださいませ。

【クーポン券(ふるさとチケット)ご利用方法】

1)Fujimori Tokyo WEBサイトの【ご予約・空き状況】のページより、ご予約ください。

その際、クーポン券(ふるさとチケット)をご利用なさる旨、記載されている管理番号をお伝えください(管理番号の記載箇所は、掲載画像内のチケットサンプル赤枠にてご確認ください)。

Web予約の場合は、ご予約の際に、ご要望・ご質問欄に「ふるさと納税管理番号xxxxxxxxxxx」をご記載ください。

2)ご利用時にクーポン券(ふるさとチケット)を持参いただき、会計時にスタッフにお渡しください。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が世田谷区に相当程度関連性のあるものであるため。<7号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

Fujimori Tokyo 50,000円分クーポン券(ふるさとチケット)体験 クーポン オ…

170,000 円

世田谷区三軒茶屋で、創業50年以上のオーダーメイドジュエリーのお店です。2020年に路面店から、工房併設のサロンへと移転しました。アットホームなサロンにて、譲り受けたジュエリーのリメイクや壊れてしまったりサイズの合わなくなってしまったジュエリーのお直し等なども承っております。一つ一つ丁寧に工房内で加工し、お仕立てしております。世田谷の各地の地名をモチーフにした、鍛造という製法でお仕立てしているSetagaya Ring。1.3mmの細身のリングで重ね付けもしやすく、プレゼントにも人気です。

工房併設サロンで、ジュエリーのお困りごとを職人と相談しながら、ご希望に合わせてお仕立て致します。

Fujimori Tokyoでは譲り受けたジュエリーのリメイクなどを、お客様のライフスタイルに合わせたデザインをご提案し、お仕立てする事が出来ます。お気軽にご相談下さいませ。

【ご利用に関する留意事項】

■現金とのお引替えや釣銭のお返し、優待券等その他の特典や割引との併用、紛失や破損時の再発行はできかねます。

■有効期限を過ぎた場合は使用不可となりますので、予めご了承くださいませ。

【クーポン券(ふるさとチケット)ご利用方法】

1)Fujimori Tokyo WEBサイトの【ご予約・空き状況】のページより、ご予約ください。

その際、クーポン券(ふるさとチケット)をご利用なさる旨、記載されている管理番号をお伝えください(管理番号の記載箇所は、掲載画像内のチケットサンプル赤枠にてご確認ください)。

Web予約の場合は、ご予約の際に、ご要望・ご質問欄に「ふるさと納税管理番号xxxxxxxxxxx」をご記載ください。

2)ご利用時にクーポン券(ふるさとチケット)を持参いただき、会計時にスタッフにお渡しください。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が世田谷区に相当程度関連性のあるものであるため。<7号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

Fujimori Tokyo 100,000円分クーポン券(ふるさとチケット)体験 クーポン …

340,000 円

世田谷区三軒茶屋で、創業50年以上のオーダーメイドジュエリーのお店です。2020年に路面店から、工房併設のサロンへと移転しました。アットホームなサロンにて、譲り受けたジュエリーのリメイクや壊れてしまったりサイズの合わなくなってしまったジュエリーのお直し等なども承っております。一つ一つ丁寧に工房内で加工し、お仕立てしております。世田谷の各地の地名をモチーフにした、鍛造という製法でお仕立てしているSetagaya Ring。1.3mmの細身のリングで重ね付けもしやすく、プレゼントにも人気です。

工房併設サロンで、ジュエリーのお困りごとを職人と相談しながら、ご希望に合わせてお仕立て致します。

Fujimori Tokyoでは譲り受けたジュエリーのリメイクなどを、お客様のライフスタイルに合わせたデザインをご提案し、お仕立てする事が出来ます。お気軽にご相談下さいませ。

【ご利用に関する留意事項】

■現金とのお引替えや釣銭のお返し、優待券等その他の特典や割引との併用、紛失や破損時の再発行はできかねます。

■有効期限を過ぎた場合は使用不可となりますので、予めご了承くださいませ。

【クーポン券(ふるさとチケット)ご利用方法】

1)Fujimori Tokyo WEBサイトの【ご予約・空き状況】のページより、ご予約ください。

その際、クーポン券(ふるさとチケット)をご利用なさる旨、記載されている管理番号をお伝えください(管理番号の記載箇所は、掲載画像内のチケットサンプル赤枠にてご確認ください)。

Web予約の場合は、ご予約の際に、ご要望・ご質問欄に「ふるさと納税管理番号xxxxxxxxxxx」をご記載ください。

2)ご利用時にクーポン券(ふるさとチケット)を持参いただき、会計時にスタッフにお渡しください。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が世田谷区に相当程度関連性のあるものであるため。<7号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント900pt(1pt=1円)9…

3,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント1,500pt(1pt=1円…

5,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント3,000pt(1pt=1円…

10,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント6,000pt(1pt=1円…

20,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント9,000pt(1pt=1円…

30,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント15,000pt(1pt=1円…

50,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント30,000pt(1pt=1円…

100,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント60,000pt(1pt=1円…

200,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント90,000pt(1pt=1円…

300,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

世田谷区 地域限定通貨「せたがやPay」 ふるさとポイント150,000pt(1pt=1…

500,000 円

「せたがやPay ふるさとポイント」は、世田谷区内のせたがやPay加盟店のうち、ふるさとポイント対象店舗にて、1ポイント=1円で利用できる電子ポイントです。

「せたがやPayふるさとポイント」は、せたがやPay加盟店のうち、ご利用いただける店舗が限られています。

寄附をお申込の際は、以下の内容を必ずご確認ください。

--------------------------

<せたがやPayふるさとポイントの利用手順【重要】>

せたがやPayふるさとポイントは、以下の手順で利用できるようになります。

1)事前にスマートフォンに「せたがやPay」アプリをダウンロード。

2)本返礼品に対して寄附申し込み手続き。

3)お申し込みいただいた方に、二次元コードが印刷された用紙をお送りします。

4)せたがやPayアプリにて、送付された二次元コードを読み取ることで、せたがやPayアプリにポイントが付与されます。※1

5)付与されたポイントを、せたがやPay加盟店のうちのふるさとポイント対象店舗の支払い時にご利用(1pt=1円)いただけます。※2

【※1】二次元コードの読み取り期限は、寄附を行った日付が属する年度の翌年度12月末までです。

例1)令和7年12月1日に寄附

例2)令和8年2月1日に寄附

→いずれも二次元コードの読み取り期限は、令和8年12月31日まで

【※2】ふるさとポイントの利用有効期限は、二次元コードを読み取った日から1年後の月末です。期限を過ぎると、ポイントは自動的に失効します。

※※二次元コードが印刷された用紙の盗難・紛失・消失・汚損・破損等や二次元コード読み取り期限およびふるさとポイントの利用有効期限超過によるポイント失効等での再発行はできません。あらかじめご承知おきください。 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

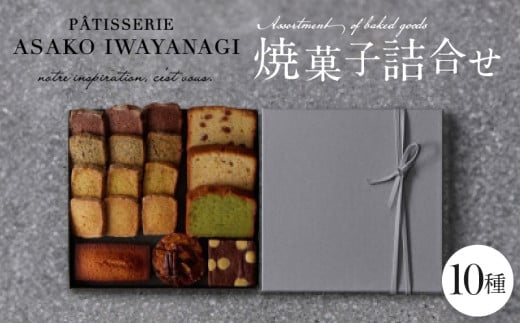

【TiTRE】Assorted cookies L(アソートクッキーL)スイーツ 洋菓子 焼き菓…

22,000 円

私たち自身が口にしたいと思う材料を選ぶ事をモットーに、バター、小麦粉など主要原材料はすべて国産品を使用。

また、砂糖は白砂糖を使用せず北海道の甜菜糖や奄美大島の素焚糖などを使って焼き上げることにこだわっています。

保存料や着色料などは使用せず、素材の味わいや魅力を生かしたお菓子作りを心掛けています。

【紅茶とバナナのケーキ】

上品なアールグレイの香りに、エクアドル産セミドライバナナとフレッシュな完熟バナナを加えしっとりと焼き上げました。

【抹茶ケーキ】

静岡県産、自然栽培で育った茶葉を生地に使用して焼き上げました。香料着色料不使用、鮮やかさと風味、まろやかな深い味わいをお楽しみいただけます。

【ココナッツシュガーとデーツのショートブレッド】

国産発酵バターを使用し、ココナッツシュガー、デーツで甘みをつけた優しい味わいのバタークッキーです。

【米粉とトウモロコシのクッキー】

国産米粉と北海道のとうもろこしを使用した動物性原材料不使用のクッキー。サクサクとした食感の良さとシンプルながらしっかりとしたトウモロコシの甘みが飽きない味わいです。

【コーンとセージサブレ】

北海道産コーンパウダーとセージのハーブの塩系サブレ。

コーンの甘みの中にセージの仄かな青い香り。

【ケイジャンサブレ】

アメリカ南部を中心にしたケイジャン料理をイメージ。にんにくや玉ねぎ、ドライトマト、カシューナッツの旨味を詰め込んだ塩系サブレ。

【ラベンダーとジンジャーのブールドネージュ】

山梨県富士の麓で育ったラベンダーと、力強いジンジャーパウダーを使用した香り高いクッキー。

※保存料・着色料・香料は使用しておりません。開封後はお早めにお召し上がり下さい。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

【TiTRE】BLUE CHEESECAKE&RAISIN SANDWICH(ブルーチーズケーキ&レーズン…

11,000 円

『ブルーチーズケーキ&レーズンサンド』はそれぞれタイプの違うチーズの個性を生かしたお菓子です。

コーヒーはもちろん、お酒との相性も抜群です。

私たち自身が口にしたいと思う材料を選ぶ事をモットーに、バター、小麦粉など主要原材料はすべて国産品を使用。

また、砂糖は白砂糖を使用せず北海道の甜菜糖や奄美大島の素焚糖などを使っています。

保存料や着色料などは使用せず、素材の味わいや魅力を生かしたお菓子作りを心掛けています。

【レーズンサンド×3個】

サクサクのサブレに発酵バターとホワイトチョコレートのクリーム、コクがありミルキーな味わいのウォシュタイプチーズ『ガレ・ド・ラ・ロワール』、ラム酒漬けレーズンとクルミをサンド。奥行きのある豊かな味わいが楽しめます。

クリームの砂糖には甜菜糖を使用し、すっきりとした味わいのクリームに仕上げています。

【ブルーチーズケーキ×3個】

北海道産クリームチーズを使用した口どけの良いムースに、羊乳製の塩味が穏やかなブルーチーズを合わせました。

ブルーチーズの苦手な方にも一度はお試しいただきたい一品です。

---------------------

▽レーズンサンド

原材料名:小麦粉(国内製造)、国産バター、砂糖、ナチュラルチーズ、ホワイトチョコレート、卵、アーモンド、レーズン、クルミ、ラム酒/ベーキングパウダー(アルミ不使用)

▽ブルーチーズケーキ

原材料名:クリームチーズ(北海道製造)、生クリーム、甜菜糖、サワークリーム、国産小麦粉、国産バター、卵、ブルーチーズ、レモン果汁、塩、ゼラチン

※保存料・着色料・香料は使用しておりません。

※レーズンサンドはアルコールを使用しています。

---------------------

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

【TiTRE】RAISIN SANDWICH(レーズンサンドウィッチ)スイーツ 洋菓子 ケー…

11,000 円

サクサクのサブレに発酵バターとホワイトチョコレートのクリーム、コクがありミルキーな味わいのウォシュタイプチーズ『ガレ・ド・ラ・ロワール』、ラム酒漬けレーズンとクルミをサンド。

奥行きのある豊かな味わいが楽しめます。

私たち自身が口にしたいと思う材料を選ぶ事をモットーに、バター、小麦粉など主要原材料はすべて国産品を使用。

また、砂糖は白砂糖を使用せず北海道の甜菜糖や奄美大島の素焚糖などを使っています。

保存料や着色料などは使用せず、素材の味わいや魅力を生かしたお菓子作りを心掛けています。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐---

▽レーズンサンド

原材料名:小麦粉(国内製造)、国産バター、砂糖、ナチュラルチーズ、ホワイトチョコレート、卵、アーモンド、レーズン、クルミ、ラム酒/ベーキングパウダー(アルミ不使用)

※保存料・着色料・香料は使用しておりません。

※アルコールを使用しています。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐---

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

【onka】毎月変わる!季節のパンセット【パン セット 季節パン パンセット …

10,000 円

【onkaのお店とパンのこと】

世田谷区経堂にあるベーカリーです。

季節や旬を感じられるパンを焼いています。

▽テーマの果物や野菜を月ごとにチョイス

onkaでは定番商品に加えてさまざまな「季節のパン」をつくっています。

たとえば春は桜やいちご、夏は柑橘系のくだものや爽やかなハーブ、秋は栗やカボチャ、冬はりんごやナッツなど、季節を感じるアイテムをつかったパンたちから厳選してお届けします。

お店には子どももおとなも男性も女性も犬もいろいろなお客様が来店します。

家族みんなのお気に入りが見つかるようにたくさんパンの種類が増えました。

おつくりするパンセットはそんなonkaの人気のパンや季節を感じられるパン、

日常にちょっぴり寄り添うようなパンを選りすぐりしました。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

手作り 肉まん 5個入り 台湾肉包 鹿港 ルーガン 【肉まん 本格台湾グルメ 冷…

5,000 円

台湾の老舗“振味珍”の製造を元に作った

ほんのり甘くコシのある生地と生の豚肉を包み込み蒸し上げた、ジューシーな肉まんを是非御賞味下さい。

冷凍保存も可能です!

<おいしい召し上がり方>

冷蔵状態でお届けしておりますので、加熱してお召し上がりください。

肉包(ローパオ)、饅頭(まんとう)ともに生地の持つ水分が大切です。

蒸し器、鍋などでもう一度蒸していただくと、より美味しく召し上がっていただけます。

◆よりおいしく、失敗しないために◆

【 冷蔵の場合 】

冷蔵庫から出し、少しおいてから温めてください。

常温に戻していただくと温める時間が短くて済みます。

【 冷凍の場合 】

熱の通りにムラができる為、一度冷蔵庫に移し解凍してから温めてください。

冷蔵庫から出し、少し置いてから温めていただくとよりおいしく召し上がれます。

『蒸し器の場合』 ※冷蔵

十分に湯気が立った状態になったら肉包、または饅頭を入れます。

中火で5~10分程度蒸してください。

『電子レンジの場合』 ※冷蔵

さっと水にくぐらせ、軽めのラップをし、加熱してください。

目安は、700W(※お皿が回るタイプ)で肉包、饅頭ともに30~40秒(常温の場合は20秒)です。

『鍋で蒸す場合』 ※冷蔵

1)深めの鍋と耐熱皿を用意します。

2)耐熱皿を敷いた鍋に水をはり、皿に肉包、または饅頭を載せ、加熱します。

※この際、肉包や饅頭に直接水が触れないようにしてください。

3)十分に湯気が立ったら中火にし、10~15分蒸してください。

※取り出すとき、湯気に十分ご注意ください。空焚きにご注意ください。

● たまにはこんな食べ方で ●

上記の方法で加熱した肉包、または饅頭を、薄く油をひいたフライパンで焼いて、

軽く焦げ目をつけて召し上がってみてください。ひと味違った食感をお楽しみいただけます。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

手作り 肉まん 10個入り 台湾肉包 鹿港 ルーガン 【肉まん 本格台湾グルメ …

10,000 円

台湾の老舗“振味珍”の製造を元に作った

ほんのり甘くコシのある生地と生の豚肉を包み込み蒸し上げた、ジューシーな肉まんを是非御賞味下さい。

冷凍保存も可能です!

<おいしい召し上がり方>

冷蔵状態でお届けしておりますので、加熱してお召し上がりください。

肉包(ローパオ)、饅頭(まんとう)ともに生地の持つ水分が大切です。

蒸し器、鍋などでもう一度蒸していただくと、より美味しく召し上がっていただけます。

◆よりおいしく、失敗しないために◆

【 冷蔵の場合 】

冷蔵庫から出し、少しおいてから温めてください。

常温に戻していただくと温める時間が短くて済みます。

【 冷凍の場合 】

熱の通りにムラができる為、一度冷蔵庫に移し解凍してから温めてください。

冷蔵庫から出し、少し置いてから温めていただくとよりおいしく召し上がれます。

『蒸し器の場合』 ※冷蔵

十分に湯気が立った状態になったら肉包、または饅頭を入れます。

中火で5~10分程度蒸してください。

『電子レンジの場合』 ※冷蔵

さっと水にくぐらせ、軽めのラップをし、加熱してください。

目安は、700W(※お皿が回るタイプ)で肉包、饅頭ともに30~40秒(常温の場合は20秒)です。

『鍋で蒸す場合』 ※冷蔵

1)深めの鍋と耐熱皿を用意します。

2)耐熱皿を敷いた鍋に水をはり、皿に肉包、または饅頭を載せ、加熱します。

※この際、肉包や饅頭に直接水が触れないようにしてください。

3)十分に湯気が立ったら中火にし、10~15分蒸してください。

※取り出すとき、湯気に十分ご注意ください。空焚きにご注意ください。

● たまにはこんな食べ方で ●

上記の方法で加熱した肉包、または饅頭を、薄く油をひいたフライパンで焼いて、

軽く焦げ目をつけて召し上がってみてください。ひと味違った食感をお楽しみいただけます。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

Comme'N TOKYO 人気パンの詰め合わせA (7個)【冷凍パン セット 食べ比べ …

12,000 円

Comme'N TOKYOで人気のパンを詰め合わせたセットです。

■注意事項/その他

※個数はシェフのおすすめパンの種類によって変わる場合があります。

※セット内容は月替わりとなりますが、ベースのパンは変わりません。

※アレルギーをお持ちの方で、パンのアレルギー情報をお知りになりたい方は、

online@commen.jpあてにメールでご連絡ください。

※パンの種類はご指定いただけません。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

Comme'N TOKYO 人気パンの詰め合わせB (13個)【冷凍パン セット 食べ比べ …

18,000 円

Comme'N TOKYOで人気のパンを詰め合わせたセットです。

■注意事項/その他

※個数はシェフのおすすめパンの種類によって変わる場合があります。

※セット内容は月替わりとなりますが、ベースのパンは変わりません。

※アレルギーをお持ちの方で、パンのアレルギー情報をお知りになりたい方は、

online@commen.jpあてにメールでご連絡ください。

※パンの種類はご指定いただけません。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

H TOKYO パン刺繍入りハンカチ2枚セット【世田谷みやげ】ハンカチ 高品質 …

11,000 円

シャツに使われる緻密に織られた生地を使用した、ハリのある高品質な日本製ハンカチ。

千鳥縫製と呼ばれる縫製方法にもこだわり、熟練の職人による仕上げです。

無地、ストライプなどの普段使いしやすい柄に、可愛らしいパンの刺繍を入れて2枚セットでお届けいたします。

(画像の柄とは異なる場合がありますが、なるべく近いものを選んでお届けします)

世田谷にはたくさんのパン屋さんがあり、H TOKYO 三宿店のとなりにもパン屋さんがあります。

毎年人気の「世田谷パン祭り」は全国各地から美味しいパン屋さんが集まる人気イベント。

そんなパンにゆかりのある地域で、H TOKYO 三宿店限定の刺繍としてオリジナルパンモチーフの刺繍サービスを行っています。

パン刺繍は店頭でミシンを動かし、スタッフが1点ずつ丁寧に仕上げます。

特に人気のある食パン、フランスパンの2点をセットにしてお届けします。

■生産者の声

ハンカチという目につきにくい小さなアイテムも、こだわりを持って選んでほしい…そんな思いで誕生したH TOKYOはハンカチ専門店です。

世田谷三宿に本店を構え、生地選び、デザイン、工場の選定までこだわりぬいてつくったハンカチが常時200種類以上並びます。

そんなたくさんのハンカチの中でも創業当時から作り続けているスタンダード製品の「シャツ生地のハンカチ」は、丈夫でハリのあるワイシャツ生地で長くお使いいただける人気アイテムです。

縫製にもこだわり、繊細で美しい千鳥縫製で仕上げました。

天然素材の良さ、手仕事の温もりを感じていただければうれしいです。

■注意事項/その他

※画像はイメージであり、実際にお送りするハンカチのデザインは異なる場合がございます。

【地場産品に該当する理由】

世田谷区内において返礼品の製造の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているため。<3号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

ブラックラムズ東京機能性パッカブルブランケット【ブランケット 日用品 毛…

21,000 円

ラグビー観戦時やアウトドアシーンでの活用にも適した断熱性の高い3M(TM) シンサレート(TM)を採用したブランケット。

付属の収納袋にて、いつでも持ち運びが可能です。

ブランケットの両サイドにスナップボタンを配しており、腰に巻く・肩から羽織るなどアレンジの方法も様々で、汎用性の高いアイテムです。

※商品写真は参考用写真です。実際の商品とは、色・形など若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区宇奈根を本拠地とするラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京の応援グッズであるため。<5号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

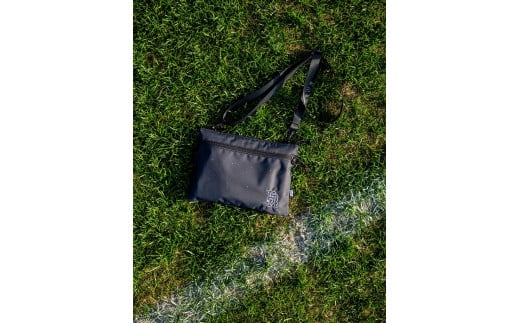

ブラックラムズ東京サコッシュ【バッグ サコッシュ ショルダーバッグ 刺繍 …

17,000 円

試合会場でもデイリーユースでも活躍するサコッシュです。

ブラックラムズ東京の伝統カラーである黒を基調として、チームユニフォームにも使用されているCMYKの4色で構成したピンドット柄を本体に配しました。

表面のポイントとして、「BR」のカレッジ風ロゴの刺繍を施しています。

※商品写真は参考用写真です。実際の商品とは、色・形など若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

-----

【地場産品に該当する理由】

世田谷区宇奈根を本拠地とするラグビーチーム、リコーブラックラムズ東京の応援グッズであるため。<5号> 東京都世田谷区

東京都世田谷区

-

2025年12月22日 09:50

【達成率21.6%】プロジェクト終了まで残り10日となりました!

本プロジェクトに応援いただき、ありがとうございます。

現在、41名の方々から合計1,084,000円のご寄附をいただきました。

応援していただき、御礼申し上げます。

残り10日程になりましたが、目標金額達成に向け最後まで駆け抜けてまいりますので、医療的ケア児やそのご家族の笑顔を支えるため応援いただきますようよろしくお願いいたします!もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

東京都世田谷区

世田谷区では、支えあいの輪が広がる地域社会をめざして、寄附文化醸成に向けた取組みを進めています。

皆さんの温かい気持ちで地域の笑顔が増え、またそこから新たな善意が生まれていく。そのような社会をめざしています。

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より)。

頂いた寄附によって、子育てを支える、みどりを守る、高齢者の生活を助ける等、寄附先の自治体のさまざまな取組みが支えられています。皆さまの寄附は、そのまちをつくることに繋がるのです。

皆さまに、世田谷区のこの取組みに寄附をしたいと思って頂けた、そのお気持ちが、世田谷を豊かにすることに繋がり、地域に幸せの輪を広げることができます。

世田谷区では、福祉・子ども・みどりなど12の基金を中心に寄附先を選んでいただいています。皆さまに、興味のある取組みを選んでいただき、その善意が積み重なって、取組みが進み、世田谷のまち全体が豊かになっていく。そんな素敵な未来につながるよう、ふるさと納税制度を活用し、よりよいまちづくりを進めます。

皆さんの善意で地域に幸せの輪を広げることができるよう、ご支援をお願いします。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。