医療的ケア児者を含む、道行くすべての人が対等な市民として関わり合える場を立ち上げたい!

カテゴリー:まちづくり

寄付金額 1,505,000円

目標金額:1,500,000円

- 達成率

- 100.3%

- 支援人数

- 95人

- 終了まで

- 受付終了

東京都多摩市(とうきょうと たまし)

寄付募集期間:2025年10月3日~2025年12月31日(90日間)

一般社団法人Life is×東京都多摩市

一般社団法人Life isは、多摩ニュータウン・諏訪商店街に、医療的ケア児とその家族をはじめ、誰もが安心して過ごせる多機能循環の場「modoki(モドキ)」をオープンします。

「modoki」は福祉を特別なものとして切り離すのではなく、医療型特定短期入所・ナチュラルワインバー・泊まれるまちの休憩所・私設図書館とセレクトショップといった多様な機能を持ち合わせ、一人一人の日常がゆるやかに重なり合い、それぞれの暮らしが少しだけ開かれていく場を目指します。

「modoki」をともに立ち上げる仲間になっていただけませんか?

医療的ケア児を知っていますか?

医療的ケア児とは、病院のNICU(新生児集中治療室)などに長期入院した後も、人工呼吸器の装着やたんの吸引、胃ろうや経管栄養など、日常的に医療的なケアが必要な子どもたちのことを指します。

現在、全国で約2万人の医療的ケア児が在宅生活を送っていると推計されています(令和3年度)。 医療の進歩や支援の広がりにより、病院ではなく家庭や地域で過ごせる子どもたちが増えてきた一方で、地域側の受け皿はまだまだ不足しており、行き場を失うケースも少なくありません。

また、障害の“見かけ上の重さ”によって、その子どもが本来持っている力や可能性が見落とされやすいという課題もあります。 そのため、幼い頃から社会の中で区別され、所属できるコミュニティがごく限られてしまうという現実も存在します。

医療的ケア児を取り巻く環境

法整備について

2021年(令和3年)には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(いわゆる医療的ケア児支援法)が成立しました。 この法律では、すべての医療的ケア児が適切な支援を受け、地域で安心して暮らせるようにすることが基本理念とされています。 これにより、都道府県には「医療的ケア児支援センター」の設置が進められ、相談支援やコーディネート体制の整備が行われるようになっています。

しかし、センターの設置数や支援体制の充実度には地域差があり、制度の“谷間”に取り残されている家庭も少なくありません。

私たちが活動する東京都多摩市・稲城市でも、支援が十分に届いていない現状があります。

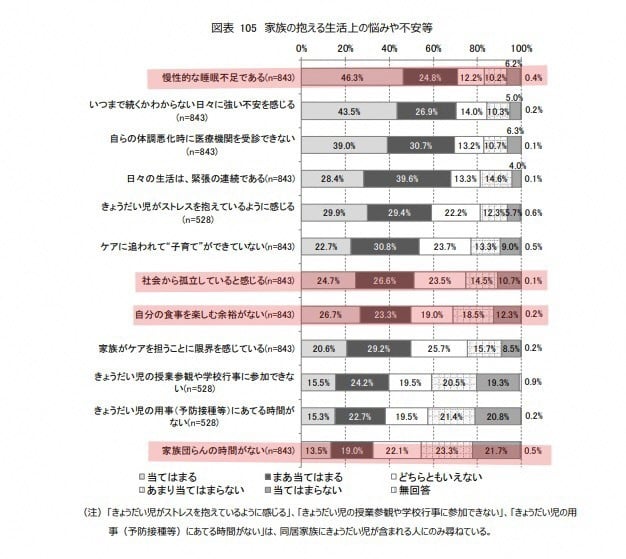

家族の抱える生活上の悩みや不安

厚生労働省の「医療的ケア児とその家族の生活実態調査報告書」によれば、保護者が「身近にあったら利用したい」と回答したサービスの中でも、短期入所の需要は非常に高く、医療的ケア児者の受入れ可能な医療型特定短期入所の必要性が浮き彫りになっています。

また、保護者の71.1%が慢性的な睡眠不足を訴えており、生活の質に深刻な影響を及ぼしています。そして、家族の半数が「食事を楽しむ余裕がない」と回答し、「家族の団らんの時間がない」と答えた家庭も約3割に達するなど、家族全体の生活の質も大きく制約されています。

調査からもわかるように、医療的ケア児を取り巻く環境は複雑で、家族全体が生活の質の低下や孤立のリスクに直面しているのが実情です。

社会的孤立がもたらす健康への影響

医療的ケア児やその家族は、外出や交流の機会が限られがちで、社会から孤立しやすい傾向があります。

海外の研究では、社会的孤立がもたらす健康リスクは「1日15本のたばこを吸うこと」と同程度であると報告されています。どれだけ健康に気を使って生活していても、つながりがないことはそれ以上に健康に悪影響を及ぼしてしまうのです。

医療的ケア児はその心身の状態や様々な医療デバイスを使用しながら生活していることから、目に見える健康面や守られた空間での安全な生活に重きを置かれてしまう場面も時にはあります。ですが、私たちと変わらない対等な市民として社会やまちの人たちとつながりながら日常生活を過ごしていくことが彼らや彼女たちの暮らしにも好影響を与えると私たちは考えています。

日常生活の延長線上で関係性を紡ぐ

そういった考えに基づいて、私たちはこれまで「日常生活の景色を多様にする」というビジョンを掲げ、医療的ケア児者の通所施設に駄菓子屋やジューススタンドを併設することで、医療的ケア児者と地域の人が自然に出会い、互いを名前で呼び合う関係性が生まれる地域づくりを行ってきました。その取り組みが評価され、駄菓子屋とフリースペースを併設した「+laugh」は2023年にグッドデザイン賞を受賞しました。

また、医療的ケア児者のご家族様は働きたくても、安心して働けないという方も多くいらっしゃいます。その中でそういった方々も自分なりのペースで働くことが可能なカフェの運営も行っております。

「障害者や健常者」「利用者や支援者」といった画一的な関係性ではなく、互いを名前で呼び合うことで、「医療的ケア児」としてではなく、「一人の市民同士」としての関係性が育まれていきます。

前述したように、医療的ケア児やその家族を取り巻く環境は早急に支援の充足が必要ですが、制度としての支援だけでは関わる人が画一的になってしまいます。そのため、制度での事業所を地域に開き、暮らしの延長線上で自然と出会うことが大切だと考え取り組んできました。

私たちが目指すのは、ケアの循環が生まれる場

これまで活動を行ってきたなかでも、家族から「家庭でゆっくりする時間がもてない」「この子より先に死ねない」というような声を聞いてきました。

このような現状について、様々な課題が複雑に絡み合っているため、1つの事象に対して1つの解決策を提示するだけでは不十分です。

だからこそ私たちは、+laughのある諏訪商店街の一角でこれまで以上に多様な人が訪れる「modoki」を開設し、医療的ケア児とその家族が安心して過ごせるだけでなく、新たなケアの循環が生まれる場を目指しています。そしてこの場所が、地域全体のつながりやコミュニティ形成のきっかけになると信じています。

「modoki」がつくる新しい地域の拠点

modokiは以下の4つの機能を持ち合わせた循環の場を目指しています

医療型特定短期入所「tonari+laugh」

tonari+laughは、医療的ケアのある子どもや若者が安心して一時的に滞在できるショートステイ機能です。ゆくゆくは宿泊も行います。

本人が家庭の外で過ごすことで、保護者が安心して休息や外出の時間を確保できるだけでなく、 子ども自身も「医療があっても外で安心して過ごせる」という経験を重ねることで地域で生きていく力になります。

ナチュラルワインバー

このまちで暮らす人が店主を務めるコミュニティダイニング。

医療型特定短期入所の隣にダイニングを併設することで、家族が医療的ケア児者のケアと家庭から離れた状態で、団らんを体感できるようにします。

ここでは、飲めても飲めなくても、話しても話さなくても、まちの中に“自分の居場所”があると感じられる空間を育んでいきます。

私設図書館とセレクトショップF+

予約も登録も不要で、わたしもあなたも地域も心地良く過ごせる場所。

本を買ったり借りたり、オーナーになって自分だけの本棚を持つこともできます。

小さな本屋とセレクトショップをきっかけに、気づいたら福祉と触れあっていたという場を作ります。

泊まれる まちの休憩所

がんばり続ける毎日に、ふっと肩の力を抜ける “泊まれる休憩所” です。

ここでは虐待や孤立などのリスクを防ぐためにも、「理由を問わず、誰でもふらっと立ち寄って休める、地域に開かれた“安全な逃げ場”」であることを大切にしています。

ベッドで横になる、静かな部屋でひと息つく、ただぼんやりする。 そんな小さな“余白”をつくることで、少しずつ自分の感情や身体の状態に気づき、帰る頃には来た時よりも少しだけ心と身体が軽くなる。 いつもよりも自分に優しくなれてエンパワーメントできる場所です。

寄附金の使い道について

今回のクラウドファンディングでいただくご寄附は、すべて重症児者とそのご家族様及びこの地域で暮らす方々が安心して過ごせるための設備整備に充てさせて頂きます。

これらの設備は、ご本人様やご家族様が抱える社会的孤立や心身の疲労感、虐待リスクといった課題の解消に直結する、欠かせない基盤となります。

【設備整備の例】

● 医療機器の整備 吸引器、吸入器、パルスオキシメーター、酸素濃縮器 など

→ 医療的ケア児者が安全に滞在でき、ご家族様も安心して預けられる環境を確保

● 休憩所の整備 ベッド、遮光カーテン、ソファ、エアコン、非常通報装置 など

→ ご家族様や地域の方も安心して過ごせる居室環境を整備

● ダイニング設備の整備 調理器具、食器、テーブル・椅子 など

→ まちの中で地域の人と気軽に団らんできる場を整え、孤立を防ぐ

● 図書館・セレクトショップ設備の整備 本棚、書籍、展示棚、什器 など

→ いつもより自分自身を大切に出来る静かな交流の場を提供

● シェルター機能の整備 簡易ベッド、照明、静養用家具など

→ 「つらくなる前に休める」安全な逃げ場を地域に確保

※目標金額に達しなかった場合や、目標金額を超えるご寄附をいただいた場合でも、原則として上記の費用に大切に活用させていただきます。

代表メッセージ

「modoki」は、「本物でもにせものでもない」存在を大切にする、新しい形の多機能循環の場という意味で命名しました。

完成されたモデルをなぞるのではなく、関わるすべての人と一緒に、ゆっくりと、今この場にしかない景色を生んでいきたいと思っています。

医療的なケアや重度の障害を抱えて生まれた人は、生まれた瞬間から様々な事を諦める様に言われる事から人生が始まることもあります。

私たちが今までに出会ってきた方々の中にも、

「この子が生まれてから私は社会から隔絶された」

「生まれてからおめでとうと言われたことがない」

といった事をお話されるご家族様も少なくありません。

そして何よりもきっとご本人様自身が、この社会からの隔絶を感じてしまう瞬間も多いのではないかと考えています。

私は、このような思いを感じる人が少なくなってほしい、将来の悲観に目を向けるのではなく、今の暮らしを楽しめる地域社会に近づいていってほしいと願っています。

よく聞く言葉に「障害の社会モデル」というものがあります。

これは、障害というのは、本人の中にあるものではなく、社会の中にある障壁や環境の配慮不足などによって生まれるものだと考える見方です。だから、「困っている本人が頑張る」のではなく、「社会側の工夫によって、みんなの暮らしやすさを目指していく」という考え方です。

ですが、実際にはどうでしょう。

医療的ケア児者や重症心身障害児者と呼ばれる方の暮らしを見ていくと、まだまだその障害が個人の中にあるものとして取り扱われている場面が多く散見されています。

私たちは今までの取り組みの中で、お互いが1人の市民として自然な形で出会い合い、名前を呼び合う関係性になる事で、その障害が自分事となり、地域側に変容が生まれる場面に数多く立ち会ってきました。

この場は、医療的ケア児者や重症心身障害児者及びそのご家族も含めたこの街で暮らす全ての人が自分なりの時間を楽しめる場です。

ここを地域の方々と共に育てていく事で、誰もが「支える側」「支えられる側」といった役割を超え、共に対等な市民として過ごし、互いにエンパワーメントし合う関係性を育てることを目指しています。

modokiは、きっと常に未完成です。

未完成こそが、あなたとわたしの関わる余白であり、その余白にこそ、豊かな地域の営みがあると信じています。

「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」

「modoki」は出来る限り誰も取り残すことなく、みんなで多様な日常生活の景色を求めていきたいと思います。

ですが、現実問題として医療的ケア児者や重症心身障害児者の暮らしには一刻の猶予もありません。

だからこそ皆さまからのご寄付により、できるだけ遠くに、出来るだけ早くたどり着きたいと考えています。

生活に余裕がない方も多いと思います。そんな方は自分の生活をもちろん優先して下さい。

でも、少しだけ生活に余裕があり、この「modoki」に希望を感じてくれる人がいらっしゃれば、是非ともふるさと納税の仕組みを活用して、私たちにご寄付頂けると嬉しいです。

そして、これから多摩ニュータウンに生まれる「modoki」を楽しみにしていてください。

一般社団法人Life is代表理事

影近 卓大

modokiに関わる人からのメッセージ

modokiを設計したスタジオメガネの横溝淳さんより

ライフイズがつくりだす施設はいつも、人の居場所を目指していると思います。

それは、いる人全員に対してのケアを目指しているような気がします。

既成概念のあるものを誠実に疑って、いろんな視点を関わっている人たちみんなに与えてくれています。

そのライフイズの新たな施設modokiは、あらゆるものが複合される、誰もが過ごしたくなる場所になります。

それは、ライフイズの目指す、みんなが普通にいることのできる違和感のない普段着のような居場所を当たり前につくることができると思います。

+laughを利用する方のご家族Aさんより

この施設は、重度心身障害者のための場でありながら、同時に地域の子どもたちの遊び場としても開かれています。そこには、障害の有無を超えて「自然な日常」が流れ、垣根のない空気が広がっています。駄菓子販売もその一端を担い、買う人・売る人が交わす「ありがとう」の言葉に、互いの笑顔が溢れる――その風景は、この場所が地域にとってどれほど大切かを物語っています。

こうした環境があるのは、スタッフの細やかな配慮と、「一緒に時間を共有したい」という思いがあるからこそです。その努力を表に出さず、いつも笑顔で迎えてくれる姿勢に、ただただ感謝の気持ちでいっぱいです。

しかし一方で、現実は厳しいものがあります。多摩市には医療的ケアに対応できるショートステイが一か所しかなく、広域から申込が集中するため、利用は極めて困難です。冠婚葬祭や介護者自身の病気といった緊急時でさえ、「頼れる場所がない」という現実に直面します。成人期に入った利用者の身体移動の負担や、高齢化に伴う家族の通院・介護の両立の中で、利用を諦めざるを得ない状況が続くのです。

だからこそ、この地域にショートステイを新たに整備することは、何よりも強い希望になります。

それは単に「預かってもらう場」ではありません。普段と変わらない日常を過ごせる場所であってこそ、本人も家族も安心して生活を続けられます。地域の中にそのような居場所があることは、暮らしを支える大きな力となり、この街で生きていくための希望の光となるはずです。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

お礼の品一覧

-

焼菓子詰合せ 16個入り_洋菓子 焼き菓子 スイーツ フィナンシェ マドレーヌ …

14,000 円

素材にこだわり一つ一つ丁寧に心を込めてお作りしております。

北海道産のバターを使用し、きめ細かな小麦粉を厳選。毎朝届けて頂いている新鮮な卵を混ぜ合わせ平窯オーブンでじっくりと焼き上げました。

マドレーヌ、サブレ、焼きドーナツ、フィナンシェなど1箱で沢山の「おいしい」を感じていただけます。

東京都多摩市で愛されるお菓子屋さんの人気の焼菓子の詰合せです。

<詳細>

京王尾根のメルシーショコラ ×2

レトロマドレーヌ ×2

フィナンシェ

からきだの道 リーフパイ

多摩どーなつ プレーン

パウンド フルーツ

パウンド かぼちゃ

パウンド チョコチップ

天使のおくりもの

サブレ バニラ

サブレ チョコチップ

サブレ アーモンド

サブレ ゴマ

ドラジェ

■生産者の声

東京郊外の自然が残る街、唐木田で地元に末永く愛されていけるよう努めているパティスリーです。

素材にこだわり、衛生管理を徹底しながら日々お菓子と向き合っています。

店名の『アングランメルシー』はフランス語で『最大限の感謝』の意味。

全てに感謝を伝えられるように取り組みながら作るお菓子をお楽しみいただけたら幸いです。

■注意事項/その他

※画像はイメージです。

※高温多湿を避け冷暗所にて保存してください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

焼菓子詰合せ 28個入り_洋菓子 焼き菓子 スイーツ フィナンシェ マドレーヌ …

19,000 円

素材にこだわり一つ一つ丁寧に心を込めてお作りしております。

北海道産のバターを使用し、きめ細かな小麦粉を厳選。毎朝届けて頂いている新鮮な卵を混ぜ合わせ平窯オーブンでじっくりと焼き上げました。

マドレーヌ、サブレ、焼きドーナツ、フィナンシェなど1箱で沢山の「おいしい」を感じていただけます。

東京都多摩市で愛されるお菓子屋さんの人気の焼菓子の詰合せです。

<詳細>

サブレ バニラ ×2

サブレ チョコチップ ×3

サブレ アーモンド ×3

サブレ ゴマ ×2

サブレ ショコラ

ドラジェ

パリジャン

フィナンシェ

フロランタン

京王尾根のメルシーショコラ ×2

レトロマドレーヌ ×3

からきだの道リーフパイ

多摩どーなつ プレーン

多摩どーなつ チョコ

パウンド フルーツ

パウンド オレンジ

パウンド かぼちゃ

パウンド チョコチップ

天使のおくりもの

■生産者の声

東京郊外の自然が残る街、唐木田で地元に末永く愛されていけるよう努めているパティスリーです。

素材にこだわり、衛生管理を徹底しながら日々お菓子と向き合っています。

店名の『アングランメルシー』はフランス語で『最大限の感謝』の意味。

全てに感謝を伝えられるように取り組みながら作るお菓子をお楽しみいただけたら幸いです。

■注意事項/その他

※画像はイメージです。

※高温多湿を避け冷暗所にて保存してください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

こだわり食材を使った3種類のシフォンロールセット【1439299】

11,000 円

ふんわり、しっとりのシフォン生地に、有機苺のピューレ入りの生クリームを巻いた苺シフォンロール。

ココアシフォン生地に、有機チョコレートの生クリームを巻いたチョコクリームシフォンロール。

シフォン生地に有機抹茶を使用し、中に有機抹茶入り生クリームを巻いた有機抹茶のシフォンロール。

計3本が入った食べ応えのあるセットです。

■生産者の声

【こだわりの材料】

小麦粉:ポストハーベストの心配がない国内(長野・群馬・北海道)産を使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

卵:遺伝子組み換え飼料を使用せず、鶏の健康を考えた自家配合飼料で元気に育った鶏の卵です。

■注意事項/その他

※画像はイメージです。

※期限は冷凍保存での目安です。

※解凍後は冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

5号生クリームデコレーション 花のしぼり【1439297】

15,000 円

健康的に育った鶏の卵と国産小麦で作るデコレーションケーキ。

卵の力でふんわり焼き上げたスポンジを、4枚にスライスし上質な生クリームをサンド。有機苺が入ったピンクの生クリームを使い、白とピンクのお花畑のようなケーキです。

■生産者の声

【こだわりの材料】

小麦粉:ポストハーベストの心配がない国内(長野・群馬・北海道)産を使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

卵:遺伝子組み換え飼料を使用せず、鶏の健康を考えた自家配合飼料で元気に育った鶏の卵です。

膨張剤を使わずに、グルテン量の多い国産小麦粉と溶けにくい灰汁の多いきび糖でふんわりと焼き上げるスポンジ生地は、大変難しく、ナチュランドが誇るパティシェの高い技術力によるものです。

■注意事項/その他

※期限は冷凍保存での目安です。

※解凍後は冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

お楽しみプラン(洋菓子詰め合わせ)_14個 洋菓子 焼き菓子 スイーツ フィナン…

15,000 円

バターたっぷりのフィナンシェ、直前にアーモンドを挽いて作るアーモンドプードルを使ったダコワーズなど

添加物を使わず 材料、配合、作り方 焼き時間 全てににこだわったお菓子達です。

一つ一つ違うお菓子を取り揃えましたので召し上がるごとに新しい楽しみが広がります。

内容:フィナンシェ、マドレーヌ、リーフパイ、リーフパイシナモン、ダコワーズ、エコッセ、リンツァートルテ、メレンゲフレーズ、

フィナンシェアプリコ、フィナンシェフィグ、フィナンシェショコラ、ルクールフレーズ、ケークオフリュイ、ガレットブルトンヌ

■生産者の声

「私たちのお菓子が幸せを運ぶことができますように」そう願いながらお菓子を作って20年目になりました。

これからも誠実にまっすぐに お菓子をつくってまいります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

豪華お楽しみプラン(洋菓子詰め合わせ)_18個 洋菓子 焼き菓子 スイーツ フィ…

19,000 円

バターたっぷりのフィナンシェ、直前にアーモンドを挽いて作るアーモンドプードルを使ったダコワーズなど

添加物を使わず 材料、配合、作り方 焼き時間 全てににこだわったお菓子達です。

一つ一つ違うお菓子を取り揃えましたので召し上がるごとに新しい楽しみが広がります。

内容:フィナンシェ、マドレーヌ、リーフパイ、リーフパイシナモン、ダコワーズ、エコッセ、リンツァートルテ、メレンゲフレーズ、フィナンシェアプリコ、

フィナンシェフィグ、フィナンシェショコラ、ルクールフレーズ、ケークオフリュイ、ケークオランジェ、ガトーバスク、ガレットブルトンヌ、

エンガディーナ、くまのメープルマドレーヌ

■生産者の声

「私たちのお菓子が幸せを運ぶことができますように」そう願いながらお菓子を作って20年目になりました。

これからも誠実にまっすぐに お菓子をつくってまいります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

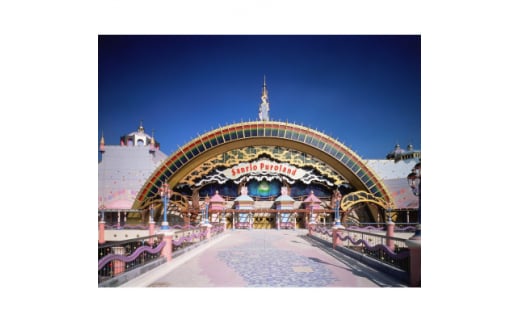

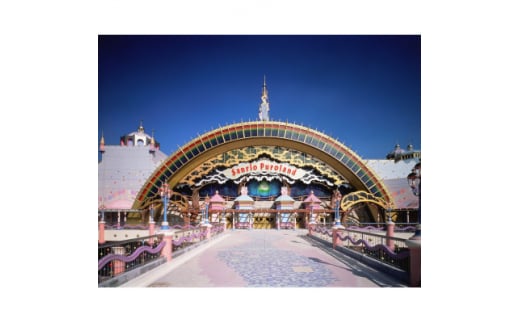

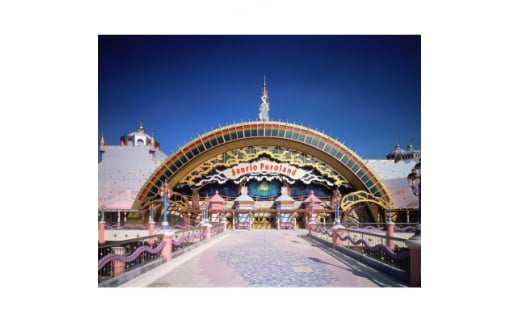

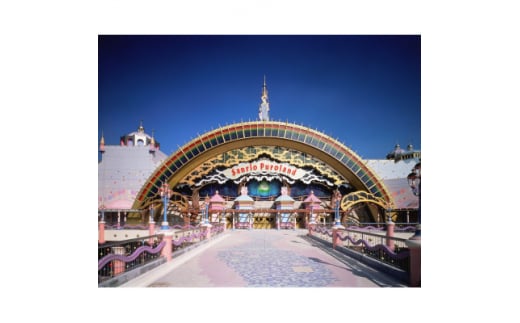

ピューロランドに遊びに行こうプラン パスポート1枚付き【1170242】

20,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が1枚

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。

各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

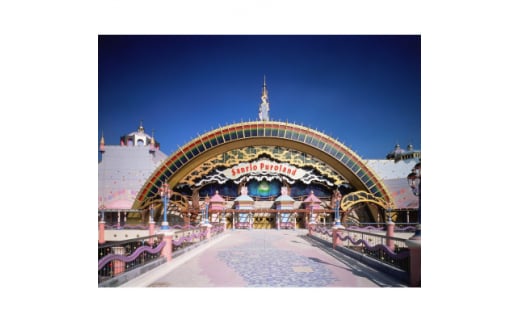

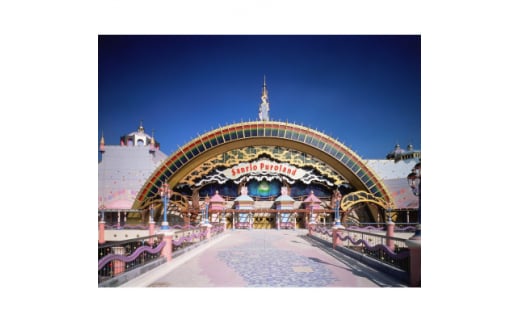

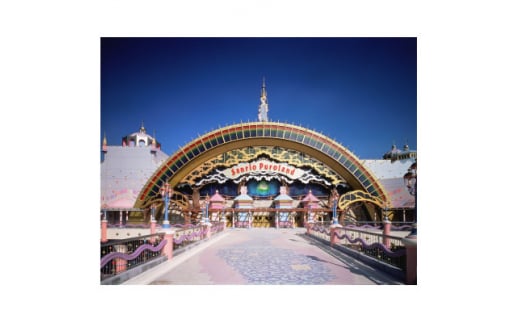

ピューロランドに遊びに行こうプラン パスポート2枚付き_お出かけ 観光 チ…

33,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が2枚

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。

各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

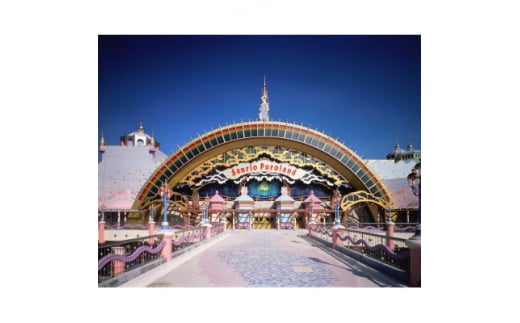

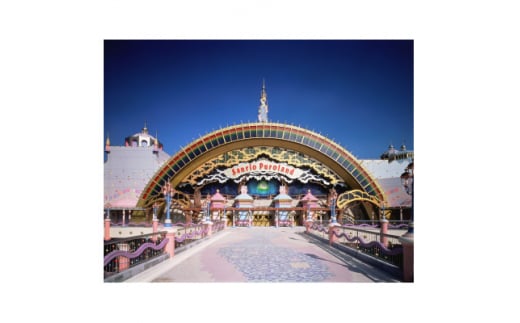

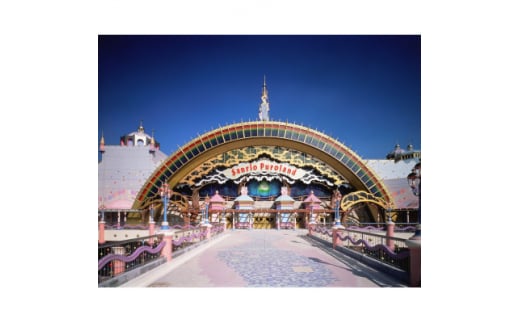

ピューロランドに遊びに行こうプラン パスポート3枚付き_お出かけ 観光 チ…

46,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が3枚

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

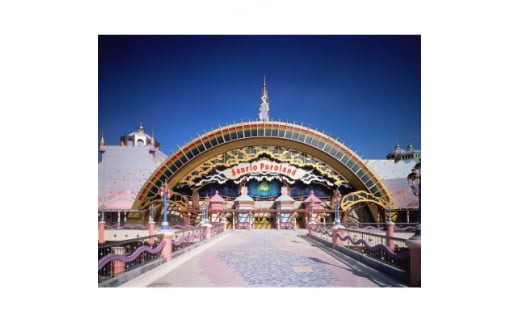

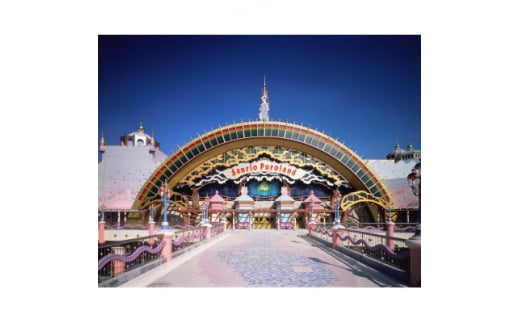

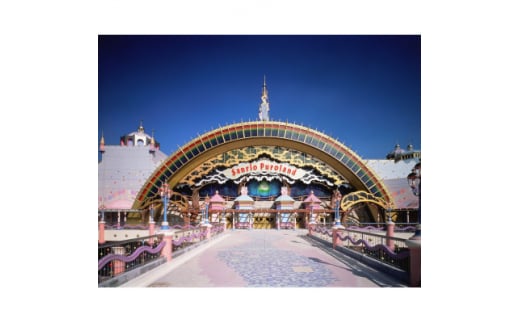

ピューロランドに遊びに行こうプラン パスポート4枚付き【1170246】

60,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が4枚

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。

各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ポムポムプリンプラン パスポート1枚付き【1170251】

24,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が1枚、ライドピューロパス1枚(1枚で最大4名様まで、館内2か所のライド系アトラクションの何れかが優先入場でご乗車できます)

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。

ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ポムポムプリンプラン パスポート2枚付き_お出かけ 観光 チケット 小旅行 …

37,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が2枚、ライドピューロパス1枚(1枚で最大4名様まで、館内2か所のライド系アトラクションの何れかが優先入場でご乗車できます)

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ポムポムプリンプラン パスポート3枚付き【1170253】

55,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が3枚、ライドピューロパス2枚(1枚で最大4名様まで、館内2か所のライド系アトラクションの何れかが優先入場でご乗車できます)、

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。

各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。

ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ポムポムプリンプラン パスポート4枚付き【1170261】

70,000 円

サンリオピューロランドデイパスポート(大小人シニア共通)が4枚、ライドピューロパス2枚(1枚で最大4名様まで、館内2か所のライド系アトラクションの何れかが優先入場でご乗車できます)、

ハローキティやマイメロディをはじめとした、たくさんの人気サンリオキャラクターとふれあえるテーマパーク!全館屋内型施設だから、雨が降っても大丈夫!1日中快適に過ごせるよ♪ピューロランドで大人も子どもも楽しもう!

2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1510021

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、株式会社サンリオエンターテイメントよりチケットを送付いたします。

※事前に来場予約をお願いいたします。

※先着にて受付を行い、定員に達した場合は受付終了となります。

各日の定員数につきましてはお答えできませんので、予めご了承ください。

※チケットは必ずお持ちください。

ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。

期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館プラン【1170441】

10,000 円

永山健康ランド竹取の湯 の入館券になります。

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・そして話題のボルダリングは小学生以下無料!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

・土日祝日関係なくお使い頂けます。

・寄付お申し込み受付後、入浴招待券を送付いたします。

・ご予約は不要ですが、入浴招待券は必ずお持ちください。

・ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

・ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入浴招待券をお渡し下さい。

・盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承下さい。

・入浴招待券の払戻等は出来ません。

・本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

・深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。

・その他詳細は公式HPをご確認、または施設にお電話ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券2枚【1503301】

20,000 円

永山健康ランド竹取の湯の入館券のお礼品です。

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・そして話題のボルダリングは小学生以下無料!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

・土日祝日関係なくお使い頂けます。

・寄付お申し込み受付後、入浴招待券を送付いたします。

・ご予約は不要ですが、入浴招待券は必ずお持ちください。

・ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

・ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入浴招待券をお渡し下さい。

・盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承下さい。

・入浴招待券の払戻等は出来ません。

・本券は金券でありません。

換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

・深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。

・その他詳細は公式HPをご確認、または施設にお電話ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券10枚セット【15…

100,000 円

永山健康ランド竹取の湯の入館券のお礼品です。

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・そして話題のボルダリングは小学生以下無料!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

・土日祝日関係なくお使い頂けます。

・寄付お申し込み受付後、入浴招待券を送付いたします。

・ご予約は不要ですが、入浴招待券は必ずお持ちください。

・ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

・ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入浴招待券をお渡し下さい。

・盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承下さい。

・入浴招待券の払戻等は出来ません。

・本券は金券でありません。

換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

・深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。

・その他詳細は公式HPをご確認、または施設にお電話ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

17,000 円

永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円券付プランのお礼品です。

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・そして話題のボルダリングは小学生以下無料!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

・土日祝日関係なくお使い頂けます。

・寄付お申し込み受付後、入浴招待券を送付いたします。

・ご予約は不要ですが、入浴招待券は必ずお持ちください。

・ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

・ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入浴招待券をお渡し下さい。

・盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承下さい。

・入浴招待券の払戻等は出来ません。

・本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

・深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。

・お食事券は入館券と同日にご利用ください。

・食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

・その他詳細は公式HPをご確認、または施設にお電話ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

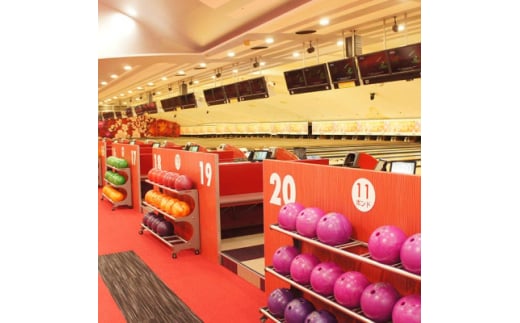

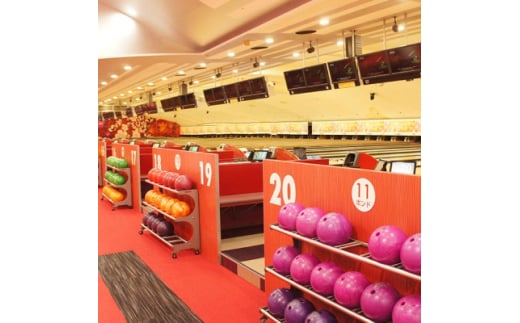

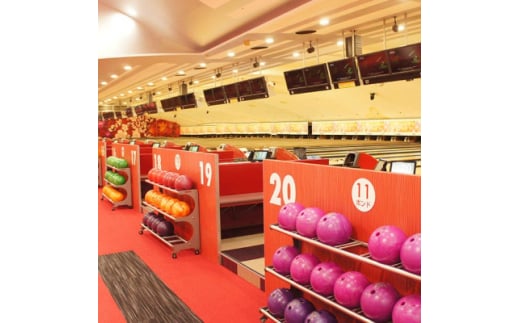

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券10枚【1503546】

24,000 円

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券10枚セットのお礼品です。

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

ボウリング24レーン、卓球2台、音楽から麻雀ゲームまで人気アーケードゲームが多数稼働中!

★ボウリングプロボウラーが4名所属、本格的レッスンからワンポイントレッスンまで対応できます。

★靴は16CMから、指を入れる箇所は5つ穴なので投げやすいボールがあり、お子様用のボール全レーンガター無しにすることができます。

ご家族やご友人とのレジャーや本格的なボウリングを楽しめるセンターです。

■注意事項/その他

・土日祝日関係なくお使い頂けます。

・寄付お申し込み受付後、ボウリングチケットを送付いたします。

・ご予約は不要ですが、混雑状況によっては、ご案内できない場合があるため、事前のご予約を推奨します。

・ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

・ご利用の際は、受付時にフロントへボウリングチケットをお渡し下さい。

・その他サービス券、割引との併用はできません。

・盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承下さい。

・チケットの払戻等は出来ません。

・本券は金券でありません。

換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

・その他詳細は公式HPをご確認、または施設にお電話ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ネコサポ「家事サポートサービス」時間制メニューご利用チケット【1445160】

12,000 円

『故郷にくらす両親へ』 『単身赴任で一人で暮らす家族へ』

多摩市外在住の寄附者様が、返礼品として指定した多摩市内に住む方(ご利用者様)宛に返礼品としてネコサポの「家事サポートサービス」の時間制サービスのチケットをお送りいたします。

ご利用メニューはチケットに同封されるチラシに記載の時間制メニュー(※例:キッチンの簡易清掃(幅2メートル程度まで)/家財の移動等)から利用者様とネコサポでご相談の上、決定していただきます。

また、サービス終了後はご利用者様に近況ヒアリングやお元気確認をした結果を報告書として寄附者様にご報告いたします。

■生産者の声

ネコサポは「皆さまの生活をより楽しく、より便利にしたい!」そんな思いをこめて、ヤマトグループが運営するサービスです。

日常的な家事やちょっとしたお困りごと等、お気軽にご相談ください!

■注意事項/その他

※家事サポートサービス時間制メニューは日常的な家事やちょっとしたお困りごとを専属スタッフがお手伝いするサービスです。

※寄付お申し込み受付後、ヤマト運輸株式会社(多摩市)よりチケットを送付いたします。

※ご利用の際は、事前に必ずお電話にて直接ご予約ください。

※ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございます。

※チケットの使用期限は届いてから6か月以内となります。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ネコサポ「家事サポートサービス」本格メニューご利用チケット【1445173】

60,000 円

『故郷にくらす両親へ』 『単身赴任で一人で暮らす家族へ』

多摩市外在住の寄付者様が、返礼品として指定した多摩市内に住む方(ご利用者様)宛に返礼品としてネコサポの「家事サポートサービス」の本格メニュー(ご自分ではできない本格的な家事の代行)のチケットをお送りいたします。

ご利用メニューはメニューはチケットに同封されるチラシに記載の本格メニュー(エアコンクリーニング/換気扇クリーニング等)の中から利用者様とネコサポ様でご相談の上、決定していただきます。

また、サービス終了後はご利用者様に近況ヒアリングやお元気確認をした結果を報告書として寄付者様にご報告いたします。

■生産者の声

ネコサポは「皆さまの生活をより楽しく、より便利にしたい!」そんな思いをこめて、ヤマトグループが運営するサービスです。

ご自分ではできない本格的なハウスクリーニング等、お気軽にご相談ください!

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ヤマト運輸株式会社(多摩市)よりチケットを送付いたします。

※ご利用の際は、事前に必ずお電話にて直接ご予約ください。

※ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございます。

※チケットの使用期限は届いてから6か月以内となります。

※家事サポートサービス本格メニューはヤマト運輸の取次紹介会社にて提供する場合がございます。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTシングル素泊宿泊券…

58,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室25平米で、ソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTコンパクトツイン …

85,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は、シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。

1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインルームB 1泊…

93,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室31平米で少し広めのスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインルームA 1泊…

96,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室38平米の広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTコンパクトT宿泊券…

89,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は、シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインB素泊宿泊券…

97,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室31平米の少し広めのスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインA素泊宿泊券…

100,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室38平米の広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTシングルルーム 1…

54,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室25平米で、ソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTコンパクトツイン …

78,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は、シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。

1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインルームB 1泊…

86,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室31平米で少し広めのスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTツインルームA 1泊…

89,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室38平米の広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、 別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

♪サンリオピューロランド1日パスポート付き LINK FORESTシングルルーム 1…

50,000 円

サンリオピューロランドの1日パスポートチケットがセットになったお得なご宿泊プランです。(C) 1990 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1607013

ピューロランドまで歩いて行けるLINK FORESTなら、ピューロランドを朝一番からお楽しみいただくことも、一日満喫した後にそのままゆっくりおくつろぎいただくことも可能です。

宿泊室は1室25平米で、ソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

【サンリオピューロランド入場のご案内】

LINK FORESTから徒歩約13分。

・ご入場には来場予約とパスポートチケットが必要です(3歳以上)。

※当宿泊プランのパスポートチケットに限り「来場予約付き」となります。

・添い寝のお子様のチケットは含まれておりません。3歳以上のお子様のチケットなど、

別途チケットを購入される場合は、ご自身で来場予約が必要です。

・チケットのお渡しはチェックイン手続時とさせていただきます。チェックイン前にお受け取りご希望の方は、本券をご提示いただくことでお渡しいたします。

・休館の場合も含め、使用しなかったチケットの返金は一切対応できかねますのでご了承ください。

休館日はサンリオピューロランドホームページでご確認ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST シングルルーム 1泊宿泊券 素泊まり【1172043】

35,000 円

1室25平米で、ソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは1名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST ツインルームA 1泊ペア宿泊券 素泊まり【1172044】

59,000 円

1室38平米の広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST ツインルームB 1泊ペア宿泊券 素泊まり【1172045】

55,000 円

1室31平米で少し広めのスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST コンパクトツインルーム 1泊ペア宿泊券 素泊まり【1172046】

48,000 円

シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST シングルルーム 1泊宿泊券 朝食付き【1172047】

39,000 円

1室25平米、でソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは1名様でのご利用となります。朝食は施設内のレストランで喫食頂きます。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST ツインルームA 1泊ペア宿泊券 朝食付き【1172048】

66,000 円

1室38平米で広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。朝食は施設内のレストランで喫食頂きます。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST ツインルームB 1泊ペア宿泊券 朝食付き【1172049】

63,000 円

1室31平米で少し広めのお部屋をご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。朝食は施設内のレストランで喫食頂きます。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

LINK FOREST コンパクトツインルーム 1泊ペア宿泊券 朝食付き【1172050】

55,000 円

シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。朝食は施設内のレストランで喫食頂きます。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)はご利用になれませんのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<年末年始限定>LINK FOREST シングルルーム 1泊宿泊券 素泊まり【1172051】

43,000 円

1室25平米で、ソファーも備えた広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは1名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)のみご利用頂けますのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<年末年始限定>LINK FOREST ツインルームA 1泊ペア宿泊券 素泊まり【11720…

70,000 円

1室38平米で広々としたスペースをご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)のみご利用頂けますのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<年末年始限定>LINK FOREST ツインルームB 1泊ペア宿泊券 素泊まり【11720…

66,000 円

1室31平米で少し広めのお部屋をご用意しております。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)のみご利用頂けますのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<年末年始限定>LINK FOREST コンパクトツインルーム 1泊ペア宿泊券 素泊ま…

59,000 円

シングルルームで利用しているお部屋のソファーをベッド化して利用することで、ツインとして提供しています。1室25平米ですので、一般的なビジネスホテルのツイン並みのスペースは確保されています。

多摩センター駅にも程近く、観光にも便利にご利用頂けます。

■注意事項/その他

※サービスは2名様でのご利用となります。食事はついておりません。

※寄付お申し込み受付後、KDDIラーニング株式会社より宿泊券を送付致します。

※本券は発行後1年間の有効期間となりますが、年末年始の特別期間(12月23日~1月5日)のみご利用頂けますのでご注意下さい。また、期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※別途宿泊予約が必要となります(宿泊予約は宿泊日の2~3か月前から可能となります)。本券到着後、所定の予約手続きにより宿泊日の予約をお願い致します。(予約方法は本券に合わせてお送り致します)

なお、予め宿泊日が確定されている場合は、先に当社HPの予約サイトから宿泊予約を行ってから、本ふるさと納税のお申込みを行っていただくことを推奨しております。(支払方法は必ず「現地決済」を選択下さい)

※宿泊当日に本件をご持参頂く必要がございますので、大切に保管下さいますようお願い致します。万が一紛失された場合も再発行はできません。

※画像はイメージです。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ジュニア軟式野球グローブ(ローリングス製Re-Birthオリジナル)【1562136】

62,000 円

小学生用オールラウンド 1個

本体カラー:ブラック

サイズ:Lサイズ

人差指先~付根まで:約12cm

人差指付根~土手まで 約15cm

紐の色・ラベルの色:青色・赤色・グリーン色・パープル色の4色から選べます。

■注意事項/その他

【寄附お申込後の流れ】

1.寄附お申し込み受付後、Re-Birth多摩永山店より申込書を送付いたします。

2.申込書の内容(紐の色・ラベルの色・右投げ用・左投げ用)をご確認・ご記入いただき、Re-Birth多摩永山店へ14日以内にご返送ください(メール・電話可)。

3.ご返信いただいた申込書に基づき、お礼品をお届けいたします。

※ご返送いただけない場合、お礼品のお届けができません。

※申込書返送後、1ヶ月程度でのお届けとなります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

品切れ中

東京産純粋はちみつ 西洋ミツバチ百花蜜190g×2本セット【1570542】

15,000 円

このはちみつは、東京の桜の名所としても知られる聖蹟桜ヶ丘の丘陵でミツバチたちが集めた百花蜜から作られています。

5月から6月のアカシアや柑橘類などの初夏の花蜜が主になるように採蜜したものです。

西洋ミツバチから梅雨入り前に採蜜した爽やかな初夏の百花蜜「多摩ぶんぶん」です。

はちみつレコードが採取したはちみつはその日のうちに瓶詰めしているので、酵素が生きたまま封印されます。

開封すると、酵素の力で味が開き、時間とともにゆっくりと変化していくはちみつの風味を存分に楽しむことができます。

一度開封したら、そのまま保管しておくと酵素が活動を続け、風味がより豊かに複雑になります。

ワインと同じように頃合いを見てお好みのタイミングで早めにお召し上がりください。

西洋ミツバチ百花蜜

・「多摩ぶんぶん」初夏の百花蜜

■生産者の声

多摩市聖蹟桜ヶ丘で日本ミツバチと西洋ミツバチの養蜂をしています。

「はちみつレコード」で採蜜しているはちみつはすべて季節の百花蜜になります。

蜂場は多摩丘陵の上にあり、目の前には桜ヶ丘公園の広大な雑木林。

近隣には谷戸の棚田、ヘイケボダルの住む保全地域などに囲まれた

水のきれいな里山の自然が多く残ったところです。

■注意事項/その他

●はちみつは、満1歳未満の乳児には食べさせないでください。(妊娠中・授乳中の方は問題ありません。)

●詰めたてのはちみつには細かい泡が浮くことがあります。はちみつの中の酵素が活発なためですので品質に問題はありません。美味しく召し上がっていただけます。

●直射日光を避け、常温で保存してください。冬場ははちみつが白く結晶化することがあります。そのままでもお召し上がりいただけますが、50℃前後でゆっくり湯煎するなどして溶かすとお召し上がりやすく、香りも引き立ちます。

●採蜜の時期や天候によって味や色が異なります。

●パッケージやラベルは予告なく変更になる場合がございます。

●画像はイメージです。お届けは西洋ミツバチ百花蜜「多摩ぶんぶん」初夏の蜜190g×2本になります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

年間パスポート【1561267】

334,000 円

多摩センター猫カフェたまねこでの利用券です。

たまねこは開業して16年の猫カフェ業界でも初期から営業しているお店です。

保護ねこもブリーディングねこもたくさんのねこたちが暮らしています。

■注意事項/その他

※ご使用期限は、発行後から1年です。

※寄付お申し込み受付後、NPO法人キャットセイビアより年間パスポート(チケット)を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、ご利用時はチケットを必ずご持参ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。

※年間パスポートのご利用回数上限は、50回です。

スタンプカードもお付けしておりますので、ご利用時には必ず一緒にご持参ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

半年パスポート【1561269】

200,000 円

多摩センター猫カフェたまねこでの利用券です。

たまねこは開業して16年の猫カフェ業界でも初期から営業しているお店です。

保護ねこもブリーディングねこもたくさんのねこたちが暮らしています。

30回分の利用が可能です。

※寄付お申し込み受付後、NPO法人キャットセイビアより半年パスポート(チケット)を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、ご利用時はチケットを必ずご持参ください。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用頂けません。

※チケットの払戻等は出来ません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

スペシャルティコーヒー 各100g×4種 計400g(豆のまま)【1573890】

12,000 円

スペシャルティコーヒー専門店のコーヒー4種セット(豆のまま)

●スペシャルティコーヒーとは?

全生産量の上位2~3%程度の希少なコーヒーで、風味特性に優れて、生産履歴がしっかりしていて、持続可能な生産を行うコーヒーをいいます。従来の工業生産的に提供されるコーヒーをコマーシャルコーヒーもしくは、コモディティともいわれますが、これらとは明確に区別されます。

2000年頃以来の欧米や日本を中心としたスペシャルティコーヒーの盛り上がりは、ここ数年、経済成長のすすむアジア他、他地域にも波及して、世界的にもスペシャルティコーヒーの需要ニーズが高まり、良い原料はますます確保が困難になってきていますが、当店では使用するコーヒー原料の多くを現地のスペシャルティコーヒーの生産者からの直接買い付けを行い、良いものをお届けできるように頑張っております。

お届けするコーヒー豆は、以下の4種 各100g 合計400gです

ガテマラ・エルソコロ農園

ブラジル・モンテアレグレ農園

モカ・イルガチェフ(もしくはモカ・グジナチュラル)

マンデリン・オリジナル

■注意事項/その他

※モカ・イルガチェフもしくはモカ・グジナチュラルをお選びいただくことはできかねます。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

オリジナルドリップバッグ24パック (6種 各4パック)【1575906】

12,000 円

あなたの日常に、特別な一杯を。

2000年の開業以来、当社は毎年、風味特性に優れたスペシャルティコーヒーを多摩市の焙煎アトリエよりお届けしています。

当社の焙煎店舗は2016年に開業し、ここで丁寧に焙煎を行っています

今回皆さまに是非とも試して頂きたいのが、当社オリジナルのドリップバッグ24パックです。

1つ12gという量は一杯分にちょうど少しリッチな良いサイズで、手軽に楽しむことができます。

この商品にはシングルオリジンとブレンドが複数含まれており、毎日違う風味を味わうことが可能です。

コーヒー生豆は、アフリカ、中米、南米、アジアの評価の高い農園から厳選しています。

そのため、各パックで異なる味わいと香りを楽しむことができます。

一日の始まりに、または午後のひとときに、世界各国の豊かな風味を感じてください。

以下の各種が4袋ずつ入ります。合計24パックお届けします。

ただし商品の在庫状況によっては他のコーヒーに変更をお願いする場合があります。

[お届け内容の一例]

モカジャバブレンド

ちとからブレンド

マンデリンオリジナル

モカイルガチェフ

ガテマラ・エルソコロ農園

ブラジル・モンテアレグレ農園 東京都多摩市

東京都多摩市

-

スペシャルティコーヒー オリジナルドリップバッグ 6種類 12g×各14パック 計…

34,000 円

2000年の開業以来、当社は風味特性に優れたスペシャルティコーヒーを多摩市の焙煎アトリエよりお届けしています。風味を最大限に引き出すため、コーヒー生豆はアフリカ、中米、南米、アジアの評価の高い農園から厳選しています。

今回ご紹介するのは、「オリジナルドリップバッグ84個」です。

1つのドリップバッグには12gのコーヒーが含まれており、一杯分にちょうど良いサイズです。

シングルオリジンとブレンドの複数の風味を持つこの商品は、毎日違う味わいを楽しむことができます。

商品内容 6種×14パック 合計84個

◎モカジャバ・フレンチ

◎ブラジル・モンテアレグレ農園

◎ガテマラ・エルソコロ農園

◎ちとからブレンド

◎マンデリンオリジナル

◎モカ・イルガチェフ

注)在庫状況により、商品の銘柄変更をお願いする場合がございます。

提供地である東京都多摩市では、当社の専門店が丁寧に焙煎を行い、多摩市から全国へと発送しています。豊かな香りと深い味わいを持つ当社のコーヒーで、特別な一杯をご自宅でお楽しみいただけます。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

スペシャルティコーヒー 100g×8種類 豆のまま 計800g【1578046】

22,000 円

当社が2000年の開業以来、毎年、風味特性に優れたスペシャルティコーヒーをお届けしています。多摩市焙煎店舗も2016年に開業し、ここで焙煎を行っています。

今回お届けするのは、スペシャルティコーヒー8という商品です。これは、当社おすすめの8種のシングルオリジンとブレンドを一度に楽しむことができる商品で、各100gパックで計800gの豊富な量です。

すべてのコーヒー生豆は、アフリカ、中米、南米、アジアの評価の高い優秀な農園から選んでいます。そのため、各パックで異なる味わいと香りを楽しむことができます。ぜひ、一日の始まりや一息つくときなどに、各国の優れたコーヒーを味わってみてください。

コーヒーのご紹介:各100g(内容は在庫状況により変更をお願いする場合がございます。)

◎モカ・イルガチェフ・ウォッシュド

◎ガテマラ・エルソコロ農園レッドブルボン

◎ブラジル・モンテアレグレ農園ブルボン

◎インド・アラク・ナチュラル

◎マンデリン・オリジナル

◎ブラックオペラブレンド

◎ちとからブレンド

◎モカジャバ・フレンチ

■注意事項/その他 東京都多摩市

東京都多摩市

-

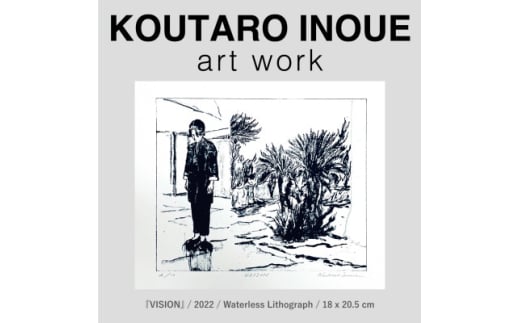

『VISION』KPM-003(版画作品) フレーム付き【1604745】

55,000 円

1982年に鳥取県で生まれ、主に広島、奈良で育つ。2005年に大阪芸術大学附属大阪美術専門学校研究科絵画コースを卒業。現在は多摩市に住居兼スタジオを構え、東京を中心に国内外の展覧会やアートフェアに参加している。

作家コメント

「私はいつも”暗闇”に目を向ける。暗闇は孤独を作る装置であり、その孤独に目を向けた時の静謐さや焦燥感が、絵画表現を通して少し露呈される。私は鑑賞者をそのいくばくかの暗闇にいざないたい。」

版画作品『VISION』KPM-003

2022年制作

エディション10

タテ約36×ヨコ約27cm

額装サイズ:太子サイズ

ウォーターレスリトグラフ、鉛筆

■注意事項/その他

※版画作品はすぐに飾ることができるように額装して送付いたします。時期や状況によって額メーカーが変わることがありますのであらかじめご了承ください。

※版画作品は手刷りのため、1点1点微妙に違いがありますのであらかじめご了承ください。

※版画シートの余白は基準です。手刷りのため、余白は中心からズレがあります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

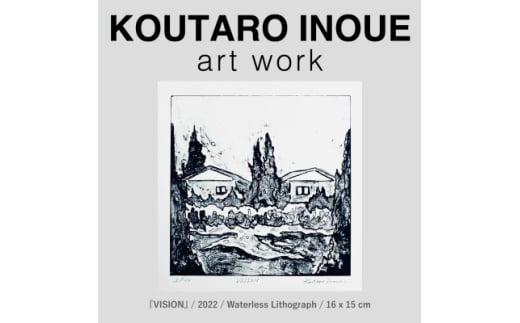

『VISION』KPM-002(版画作品) フレーム付き【1604746】

55,000 円

1982年に鳥取県で生まれ、主に広島、奈良で育つ。2005年に大阪芸術大学附属大阪美術専門学校研究科絵画コースを卒業。現在は多摩市に住居兼スタジオを構え、東京を中心に国内外の展覧会やアートフェアに参加している。

作家コメント

「私はいつも”暗闇”に目を向ける。暗闇は孤独を作る装置であり、その孤独に目を向けた時の静謐さや焦燥感が、絵画表現を通して少し露呈される。私は鑑賞者をそのいくばくかの暗闇にいざないたい。」

版画作品『VISION』KPM-002

2022年制作

エディション10

タテ約36×ヨコ約27cm

額装サイズ:太子サイズ

ウォーターレスリトグラフ

■注意事項/その他

※版画作品はすぐに飾ることができるように額装して送付いたします。時期や状況によって額メーカーが変わることがありますのであらかじめご了承ください。

※版画作品は手刷りのため、1点1点微妙に違いがありますのであらかじめご了承ください。

※版画シートの余白は基準です。手刷りのため、余白は中心からズレがあります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

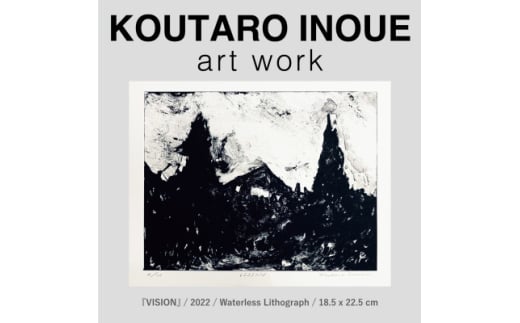

『VISION』KPM-001(版画作品) フレーム付き【1604747】

55,000 円

1982年に鳥取県で生まれ、主に広島、奈良で育つ。2005年に大阪芸術大学附属大阪美術専門学校研究科絵画コースを卒業。現在は多摩市に住居兼スタジオを構え、東京を中心に国内外の展覧会やアートフェアに参加している。

作家コメント

「私はいつも”暗闇”に目を向ける。暗闇は孤独を作る装置であり、その孤独に目を向けた時の静謐さや焦燥感が、絵画表現を通して少し露呈される。私は鑑賞者をそのいくばくかの暗闇にいざないたい。」

版画作品『VISION』KPM-001

2022年制作

エディション10

作品本体サイズ:タテ約36×ヨコ約27cm

額装サイズ:太子サイズ

ウォーターレスリトグラフ

■注意事項/その他

※版画作品はすぐに飾ることができるように額装して送付いたします。時期や状況によって額メーカーが変わることがありますのであらかじめご了承ください。

※版画作品は手刷りのため、1点1点微妙に違いがありますのであらかじめご了承ください。

※版画シートの余白は基準です。手刷りのため、余白は中心からズレがあります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ナチュランド特選クッキー 8種詰め合わせ【1616126】

11,000 円

[おからクッキー]

国産丸大豆の生のおからを使用。おから自体がおいしい、とても素朴なクッキー。

[ソルトクッキー]

土佐の「いごてつ」さんの塩がポイント。この塩は甘いのです。

[抹茶のサブレ]

抹茶のうま味がよく出ている、シンプルなサブレ。

[レーズンロッククッキー]

レーズンの入ったサクサククッキー。

[アーモンドクッキー]

アーモンドスライスのサクサク食感とおいしさが際立ったクッキーです。

[きな粉黒糖クッキー] (卵、乳不使用)

プルーンときな粉の相性が良い、半生タイプのクッキー。脱酸素剤使用。

開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。

[チーズクッキー]

砂糖不使用、北海道産のゴーダチーズのうま味が特徴です。

[ブラウンボール] (卵不使用)

アーモンドプードルのうま味、そして和三盆のような上品な甘味のきび太郎が特徴です。

◆保存方法

直射日光を避け冷暗所で保管。開封後はお早めにお召し上がりください。

■生産者の声

【こだわりの材料】

小麦粉:ポストハーベストの心配がない国内(長野・群馬・北海道)産を使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:国産きび糖。まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

鶏卵:遺伝子組み換え飼料を使用せず、鶏の健康を考えた自家配合飼料で元気に育った鶏の卵です。

■注意事項/その他

※卵、乳製品不使用の商品がございます。コンタミネーションには十分注意しておりますが、重篤なアレルギーのある方はお避けください。

(きな粉黒糖クッキー:卵・乳不使用、ブラウンボール:卵不使用) 東京都多摩市

東京都多摩市

-

果物、野菜を使ったケーキの詰め合わせ【1616134】

28,000 円

[かぼちゃのカップケーキ]

北海道の俣野さんのかぼちゃを使っています。かぼちゃのおいしさがよく出ています。

[はちみつレモンカップケーキ]

レモン(栽培時農薬不使用)を薄くスライスして蜂蜜につけたものを上に飾り、生地にもレモン果汁を加えたさっぱりとしたカップケーキです。

[国産レモンのミニチーズ]

国産レモン(広島県産・栽培時農薬不使用)のレモンの皮、果汁を使ったチーズケーキ。クリームチーズは北海道産。酸味のきいた爽やかで濃厚なケーキです。

[キャロットケーキ]

人参をメインに使っていますが日本人に合った香辛料、上に塗ったレモンのきいたクリームチーズのおかげで、独特な濃厚でうま味のあるケーキに仕上がりました。

[アップルパウンドケーキ]

長野県原産のりんごをバターときび糖で煮て飾り、細かく刻んで生地にも入れたりんごの特徴がよく出ているパウンドです。

[ケーク・オ・バナーヌ]

栽培時農薬不使用のバランゴンバナナを使った、しっとりとしたパウンドです。レモン果汁はバナナの色止めと卵白の膨張剤の役目を助けています。

[ネーブルオレンジのケーキ]

国産のネーブルオレンジを薄くスライスしてきび糖で煮たものを飾りました。広島県産の温州みかんの果汁を入れたジューシーなパウンドです。

[クッキーケーキ(苺)]

ロシアンクッキーのようなクッキーです。中央に苺をマッシュしてきび糖で煮たものを入れました。

◆おすすめの食べ方

冷蔵庫で6時間程解凍して召し上がってください。解凍後は賞味期限にかかわらすお早めに召し上がってください。

◆保存方法

マイナス18℃以下で密封して保管してください。再冷凍はしないでください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<天然素材のねこじゃらし> ナチュラルカラー×ピンクファー 猫のおもちゃ…

13,000 円

上質な本革とファーを贅沢に使い、ひとつひとつ手仕事で丁寧に仕上げました。

持ち手には本革の紐を巻き、優しい触り心地としっかりした握りやすさを実現。

使うほどに手に馴染み、猫と遊ぶ時間がより楽しくなります。

ふわふわのボンボンは直径7.5センチの大きさで、

軽く揺らすだけで猫の好奇心をくすぐります。

ボンボンと紐は簡単に付け替え可能です。

新しいおもちゃを取り付けて気分を変えたり、猫の好みに合わせて長くお使い頂けます。

天然素材ならではのナチュラルなぬくもりと、上質な素材が持つ上品さを兼ね備えた一品。

リビングに置いても、すっとインテリアに溶け込みます。

猫とのかけがえのない時間に、そっと寄り添う猫じゃらしです。

<サイズ>

軸の長さ:32cm

紐の長さ:85cm

重さ:約35g

■生産者の声

kotaは、革で作る猫用品のブランドです。

革の質感や耐久性、そして使い込むほどに変化し、

手に馴染んでいく過程に魅了され、長年、革と向き合いながらものづくりを続けてきました。

猫と暮らす中で、使い捨てのものが多いことに気づき、

「上質で長く使える、猫にも人にも心地よいものを届けたい」

そんな思いから、革の魅力を生かしたものづくりを行っています。

■注意事項/その他

※誤飲等が起きないよう、飼い主様のご判断の元、目の届く範囲でご使用下さい。

※金具に小さなキズや凹みがある場合がございます。

※商品の色合いは、写真の見え方により実物と異なる場合があります。

※画像はイメージです。お届けの色は「ナチュラルカラー×ピンクファー」になります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

スコーン詰め合わせ 4種×各6個【1616171】

12,000 円

ナチュランド一番の売れ筋商品!!

1つ1つの原材料がおいしいものなので、手を加えずともおいしいものになりました。

アルミニウムフリーのベーキングパウダーを使用しています。

◆おすすめの食べ方

解凍後、オーブントースター等で温めていただくと、より一層おいしく召し上がっていただけます。

◆おすすめの用途

ギフト/お歳暮/お祝い/贈答品/ご自宅の軽食

◆包装方法

3個ずつ合計8袋入っています。召し上がる分だけ解凍してください。

◆保存方法

マイナス18℃以下で密封して保管してください。再冷凍はしないでください。

■生産者の声

【こだわりの材料】

小麦粉:ポストハーベストの心配がない国内(長野・群馬・北海道)産を使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:国産きび糖。まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

豆乳:遺伝子組み換え不使用の国産の大豆を使用。そのまま豆腐ができる濃厚豆乳です。

なたねサラダ油:遺伝子組み換え不使用のなたねサラダ油、一番搾りの圧搾油のみ使用。お湯により油を洗い流す(湯洗い製法)ことで不純物を取り除きます。あっさりとしたクセの少ない菜種油。

かぼちゃ:北海道産かぼちゃ

にんじん:千葉産、北海道産(収穫の時期により変わります)

■注意事項/その他

※この商品の1部は卵、乳製品は使用しておりませんが、同じ工房内で、卵、乳製品を使用しております。コンタミネーションには十分注意しておりますが、重篤なアレルギーのある方はお避けください。

(豆乳のスコーン:卵・乳製品不使用、バタースコーン:卵不使用、かぼちゃのスコーン:卵・乳製品不使用、にんじんスコーン:卵・乳製品不使用)

※にんじんスコーンにははちみつを使用しております。1歳未満の方は召し上がらないでください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

卵、乳製品を使用しないケーキの詰め合わせ【1616137】

16,000 円

卵、乳製品を使用しておりませんので、どうしてもお味にコク、うま味が薄くなります。

そこで、りんごやバナナなどを使用して、味にコクとうま味を追加し、全体的にはさっぱりとしたお味に仕上がっております。

◆おすすめの食べ方

冷蔵庫で6時間程解凍して召し上がってください。スコーンは召し上がる前にオーブントースター等で温めてください。

◆保存方法

マイナス18℃以下で密封して保管してください。再冷凍はしないでください。

■生産者の声

【こだわりの材料】

小麦粉:ポストハーベストの心配がない国内(長野・群馬・北海道)産を使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:国産きび糖。まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

りんご:長野県産

バナナ:フィリピン・バランゴンバナナ(栽培時農薬不使用)

かぼちゃ:北海道産

豆乳:国産の遺伝子組み換え不使用の大豆を使用。そのままお豆腐ができる濃度です。

なたねサラダ油:遺伝子組み換え不使用のなたねサラダ油、一番搾りの圧搾油のみ使用。お湯により油を洗い流す(湯洗い製法)ことにより不純物を取り除きます。あっさりとしたクセの少ない菜種油。

ベーキングパウダー:アルミニウムフリー

■注意事項/その他

※この商品は卵、乳製品は使用しておりませんが、同じ工房内で卵、乳製品を使用しております。コンタミネーションには十分注意しておりますが、重篤なアレルギーのある方はお避けください。

(りんごのパウンドケーキ・バナナパウンドケーキ・ココアバナナパウンドケーキ・かぼちゃのスコーン・豆乳のスコーン:卵・乳不使用、米粉とりんごのパウンド:卵・乳・小麦不使用) 東京都多摩市

東京都多摩市

-

米粉を使用したケーキの詰め合わせ【1616147】

16,000 円

[米粉の生クリームシフォンロール]

しっとりとした米粉のシフォン生地と生クリームのシンプルでやさしい味の組み合わせです。

[米粉のフィナンシェ]

バターのリッチな香りと風味が際立ちます。

[米粉とココアのフィナンシェ]

バターのリッチな香りと風味が際立った、ココア味の商品です。

[米粉とりんごのパウンド]

卵、乳製品、小麦不使用。りんごのうま味が出ていてもっちりとしたあっさりタイプのパウンドケーキです。

[米粉とオートミールのクッキー]

オートミールとココナッツのサクサクとした食感です。

◆おすすめの食べ方

フィナンシェ、米粉とりんごのパウンドは、召し上がる前に常温の温度帯にもどしてからお召し上がりください。ケーキの生地がふわっとしておいしく召し上がっていただけますます。

米粉の生クリームシフォンロールは冷蔵庫に入れ5時間程解凍した後、お好きな大きさにカットして召し上がってください。

◆保存方法

マイナス18℃以下で密封して保管してください。再冷凍はしないでください。

■生産者の声

【こだわりの材料】

米粉:熊本県産ミズホチカラを使用しているので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

砂糖:国産きび糖。まろやかで上品な風味が特徴で、やさしい甘味です。

鶏卵:遺伝子組み換え飼料を使用せず、鶏の健康を考えた自家配合飼料で元気に育った鶏の卵です。

バター:国産の生乳を使ったバター

なたねサラダ油:遺伝子組み換え不使用のなたねサラダ油、一番搾りの圧搾油のみ使用。お湯により油を洗い流す(湯洗い製法)ことにより不純物を取り除きます。あっさりとしたクセの少ない菜種油。

りんご:長野産

■注意事項/その他

※この商品は小麦粉は使用しておりませんが、同じ工房内で小麦粉を使用しております。コンタミネーションには十分注意しておりますが、重篤なアレルギーのある方はお避けください。

(米粉とりんごのパウンド:卵・乳・小麦不使用、すべて:小麦不使用) 東京都多摩市

東京都多摩市

-

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券20枚【1618134】

47,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

ボウリング24レーン、卓球2台、音楽から麻雀ゲームまで人気アーケードゲームが多数稼働中!

★ボウリングプロボウラーが4名所属、本格的レッスンからワンポイントレッスンまで対応できます。

★靴は16CMから、指を入れる箇所は5つ穴なので投げやすいボールがあり、お子様用のボール全レーンガター無しにすることができます。

★ご家族やご友人とのレジャーや本格的なボウリングを楽しめるセンターです。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社よりボウリングチケットを送付いたします。

※ご予約は不要ですが、混雑状況によっては、ご案内できない場合があるため、事前のご予約を推奨します。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、受付時にフロントへボウリングチケットをお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※その他サービス券、割引との併用はできません。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※チケットの払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券30枚【1618136】

70,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

ボウリング24レーン、卓球2台、音楽から麻雀ゲームまで人気アーケードゲームが多数稼働中!

★ボウリングプロボウラーが4名所属、本格的レッスンからワンポイントレッスンまで対応できます。

★靴は16CMから、指を入れる箇所は5つ穴なので投げやすいボールがあり、お子様用のボール全レーンガター無しにすることができます。

★ご家族やご家族やご友人とのレジャーや本格的なボウリングを楽しめるセンターです。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社よりボウリングチケットを送付いたします。

※ご予約は不要ですが、混雑状況によっては、ご案内できない場合があるため、事前のご予約を推奨します。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、受付時にフロントへボウリングチケットをお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※その他サービス券、割引との併用はできません。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※チケットの払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券40枚【1618139】

94,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

ボウリング24レーン、卓球2台、音楽から麻雀ゲームまで人気アーケードゲームが多数稼働中!

★ボウリングプロボウラーが4名所属、本格的レッスンからワンポイントレッスンまで対応できます。

★靴は16CMから、指を入れる箇所は5つ穴なので投げやすいボールがあり、お子様用のボール全レーンガター無しにすることができます。

★ご家族やご家族やご友人とのレジャーや本格的なボウリングを楽しめるセンターです。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社よりボウリングチケットを送付いたします。

※ご予約は不要ですが、混雑状況によっては、ご案内できない場合があるため、事前のご予約を推奨します。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、受付時にフロントへボウリングチケットをお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※その他サービス券、割引との併用はできません。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※チケットの払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

永山コパボウル ボウリング1ゲーム無料券50枚【1618140】

117,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

ボウリング24レーン、卓球2台、音楽から麻雀ゲームまで人気アーケードゲームが多数稼働中!

★ボウリングプロボウラーが4名所属、本格的レッスンからワンポイントレッスンまで対応できます。

★靴は16CMから、指を入れる箇所は5つ穴なので投げやすいボールがあり、お子様用のボール全レーンガター無しにすることができます。

★ご家族やご家族やご友人とのレジャーや本格的なボウリングを楽しめるセンターです。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社よりボウリングチケットを送付いたします。

※ご予約は不要ですが、混雑状況によっては、ご案内できない場合があるため、事前のご予約を推奨します。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、受付時にフロントへボウリングチケットをお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※その他サービス券、割引との併用はできません。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※チケットの払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券5枚セット【161…

50,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券50枚【1618391】

500,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券100枚【1618393…

1,000,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

34,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

84,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

167,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

834,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

1,667,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券20枚セット【16…

200,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

〈竹取の湯〉岩盤浴入り放題!永山健康ランド竹取の湯 入館券+お食事2,000円…

334,000 円

【施設説明】

新宿から約30分 京王線・小田急線永山駅から徒歩1分♪

お風呂・岩盤浴・ボディケア・食事・リラックススペースが充実の大型温浴施設になります。

★人気の炭酸泉など多彩なお風呂があるだけでなく、追加料金なしで楽しめる7種類の岩盤浴が人気

★0歳~2歳のお子さんは入館料無料!ベビーバスのご用意もあります(男女各1つずつ)

★キッズスペースにボウリングやゲームコーナー・カラオケ・ダーツ・ボルダリングは小学生以下無料、そして漫画コーナーは2万冊に拡大!

ご家族からお一人様まで1日中滞在を満喫できる施設です。

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、ジョイパックアミューズメント株式会社より入館券+お食事券を送付いたします。

※ご予約は不要ですが、入館券+お食事券は必ずお持ちください。

※ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。(規定の料金をご請求させて頂きます。)

※ご利用の際は、ご入館時にフロントへ入館券をお渡しください。

※お食事券は入館券と同日にご利用ください。

※食事券は飲食コーナーの営業時間内にご利用ください。

※土日祝日関係なくお使い頂けます。

※盗難、紛失の場合、再発行致しかねますのでご了承ください。

※入館券およびお食事券の払戻等は出来ません。

※本券は金券でありません。換金や他のサービスによる差額返金には応じられません。

※深夜1時以降は深夜追加料金が発生いたします。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<天然素材のねこじゃらし>ブルーカラー×ホワイトファー 猫のおもちゃ【16…

13,000 円

上質な本革とファーを贅沢に使い、ひとつひとつ手仕事で丁寧に仕上げました。

持ち手には本革の紐を巻き、優しい触り心地としっかりした握りやすさを実現。

使うほどに手に馴染み、猫と遊ぶ時間がより楽しくなります。

ふわふわのボンボンは直径7.5cmの大きさで、

軽く揺らすだけで猫の好奇心をくすぐります。

ボンボンと紐は簡単に付け替え可能です。

新しいおもちゃを取り付けて気分を変えたり、猫の好みに合わせて長くお使い頂けます。

天然素材ならではのナチュラルなぬくもりと、上質な素材が持つ上品さを兼ね備えた一品。

リビングに置いても、すっとインテリアに溶け込みます。

猫とのかけがえのない時間に、そっと寄り添う猫じゃらしです。

<サイズ>

軸の長さ:32cm

紐の長さ:85cm

重さ:約35g

■生産者の声

kotaは、革で作る猫用品のブランドです。

革の質感や耐久性、そして使い込むほどに変化し、

手に馴染んでいく過程に魅了され、長年、革と向き合いながらものづくりを続けてきました。

猫と暮らす中で、使い捨てのものが多いことに気づき、

「上質で長く使える、猫にも人にも心地よいものを届けたい」

そんな思いから、革の魅力を生かしたものづくりを行っています。

■注意事項/その他

※誤飲等が起きないよう、飼い主様のご判断の下、目の届く範囲でご使用ください。

※金具に小さなキズや凹みがある場合がございます。

※商品の色合いは、画像の見え方により実物と異なる場合があります。

※画像はイメージです。お届けの色は「ブルーカラー×ホワイトファー」になります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<天然素材のねこじゃらし>グレーカラー×グリーンファー 猫のおもちゃ【16…

13,000 円

上質な本革とファーを贅沢に使い、ひとつひとつ手仕事で丁寧に仕上げました。

持ち手には本革の紐を巻き、優しい触り心地としっかりした握りやすさを実現。

使うほどに手に馴染み、猫と遊ぶ時間がより楽しくなります。

ふわふわのボンボンは直径7.5cmの大きさで、

軽く揺らすだけで猫の好奇心をくすぐります。

ボンボンと紐は簡単に付け替え可能です。

新しいおもちゃを取り付けて気分を変えたり、猫の好みに合わせて長くお使い頂けます。

天然素材ならではのナチュラルなぬくもりと、上質な素材が持つ上品さを兼ね備えた一品。

リビングに置いても、すっとインテリアに溶け込みます。

猫とのかけがえのない時間に、そっと寄り添う猫じゃらしです。

<サイズ>

軸の長さ:32cm

紐の長さ:85cm

重さ:約35g

■生産者の声

kotaは、革で作る猫用品のブランドです。

革の質感や耐久性、そして使い込むほどに変化し、

手に馴染んでいく過程に魅了され、長年、革と向き合いながらものづくりを続けてきました。

猫と暮らす中で、使い捨てのものが多いことに気づき、

「上質で長く使える、猫にも人にも心地よいものを届けたい」

そんな思いから、革の魅力を生かしたものづくりを行っています。

■注意事項/その他

※誤飲等が起きないよう、飼い主様のご判断の下、目の届く範囲でご使用ください。

※金具に小さなキズや凹みがある場合がございます。

※商品の色合いは、画像の見え方により実物と異なる場合があります。

※画像はイメージです。お届けの色は「グレーカラー×グリーンファー」になります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

<天然素材のねこじゃらし>ブラックカラー×グレーファー 猫のおもちゃ【16…

13,000 円

上質な本革とファーを贅沢に使い、ひとつひとつ手仕事で丁寧に仕上げました。

持ち手には本革の紐を巻き、優しい触り心地としっかりした握りやすさを実現。

使うほどに手に馴染み、猫と遊ぶ時間がより楽しくなります。

ふわふわのボンボンは直径7.5cmの大きさで、

軽く揺らすだけで猫の好奇心をくすぐります。

ボンボンと紐は簡単に付け替え可能です。

新しいおもちゃを取り付けて気分を変えたり、猫の好みに合わせて長くお使い頂けます。

天然素材ならではのナチュラルなぬくもりと、上質な素材が持つ上品さを兼ね備えた一品。

リビングに置いても、すっとインテリアに溶け込みます。

猫とのかけがえのない時間に、そっと寄り添う猫じゃらしです。

<サイズ>

軸の長さ:32cm

紐の長さ:85cm

重さ:約35g

■生産者の声

kotaは、革で作る猫用品のブランドです。

革の質感や耐久性、そして使い込むほどに変化し、

手に馴染んでいく過程に魅了され、長年、革と向き合いながらものづくりを続けてきました。

猫と暮らす中で、使い捨てのものが多いことに気づき、

「上質で長く使える、猫にも人にも心地よいものを届けたい」

そんな思いから、革の魅力を生かしたものづくりを行っています。

■注意事項/その他

※誤飲等が起きないよう、飼い主様のご判断の下、目の届く範囲でご使用ください。

※金具に小さなキズや凹みがある場合がございます。

※商品の色合いは、画像の見え方により実物と異なる場合があります。

※画像はイメージです。お届けの色は「 ブラックカラー×グレーファー」になります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

人気のベーグル 20個セット -折り紙・塗り絵付き-_ベーグル 詰め合わせ AFFI…

20,000 円

「AFFIDAMENTO BAGEL(アフィダメントベーグル)」は、”ココロとカラダに嬉しい”をコンセプトに、国産小麦「ゆめちから」天然酵母「白神こだま」を使用したベーグルを手づくりしている専門店です。

天然酵母・厳選した北海道小麦100%にこだわり、豊富な種類のナッツやドライフルーツを贅沢に使用しています。

【お届け内容】

ベーグル20個

・有機カカオチョコレート:4個

・ミルクティーホワイトチョコレート:2個

・ブルーベリークリームチーズ:2個

・キャラメルチョコレート:2個

・岩塩ピスタチオ :2個

・紫いも黒ごまスイートポテト:2個

・パンプキンパンプキンシード:2個

・プレーン:2個

・スピナッチカシューナッツ:2個

折り紙:2種×3枚(計6枚)

塗り絵:2種×1枚(計2枚) A4サイズ 東京都多摩市

東京都多摩市

-

ソイプロテインベーグル 12個セット_ベーグル ソイプロテイン 大豆プロテイ…

13,000 円

「AFFIDAMENTO BAGEL(アフィダメントベーグル)」は、“ココロとカラダに嬉しい“をコンセプトに、国産小麦「ゆめちから」天然酵母「白神こだま」を使用したベーグルを手づくりしている専門店です。

天然酵母・厳選した北海道小麦100%にこだわり、豊富な種類のナッツやドライフルーツを贅沢に使用しています。

【ソイプロテインベーグルの特徴】

不要な成分が入っていない、大豆原料のみでつくられた大豆プロテインを生地に練りこんでいます。

原料の大豆は「遺伝子組み換え」をしておらず、甘味料、着色料、香料も使用していません。

【お届け内容】

・グリーンティーホワイトチョコレート:2個

・チェリチョコレート:2個

・有機カカオチョコレート:2個

・ダブルベリー:2個

・チーズ:2個

・スーパーフード:2個 東京都多摩市

東京都多摩市

-

人気のベーグル 16個セット_ベーグル 詰め合わせ AFFIDAMENTO BAGEL アフィ…

15,000 円

「AFFIDAMENTO BAGEL(アフィダメントベーグル)」は、”ココロとカラダに嬉しい”をコンセプトに、国産小麦「ゆめちから」天然酵母「白神こだま」を使用したベーグルを手づくりしている専門店です。

天然酵母・厳選した北海道小麦100%にこだわり、豊富な種類のナッツやドライフルーツを贅沢に使用しています。

【お届け内容】

・プレーン:2個

・スピナッチカシューナッツ:2個

・アップルシナモンウォールナッツ:2個

・キャラメルチョコレート:2個

・ゴーダチーズブラックペッパー:2個

・ダブルベリーマカダミアナッツ:2個

・有機カカオチョコレート:2個

・パンプキンパンプキンシード:2個 東京都多摩市

東京都多摩市

-

Vtuber配信アプリ Webcam Motion Capture 1年半ライセンス【1643826】

11,000 円

Webcam Motion Captureは、パソコンについているWebカメラやスマホのカメラだけで、簡単にVTuber体験ができるアプリです。

表情から指先まで自然で安定したトラッキングができます。

公式ホームページから無料でアプリをダウンロードして体験できますので、お申込み前に動作確認をお願いいたします。

WindowsとMacOSに対応。

スマートフォンからはご利用になれませんのでご注意ください。

こちらは1年と6か月間アプリがご利用になれるプランとなります。

■注意事項/その他

※寄付者様にはログインに必要なアカウントとパスワードを郵送にてお送りします。

※公式ホームページからサブスクリプションや前払いプランをご購入になるとライセンスが重複になりますので、誤って公式ホームページからライセンスをご購入にならないようにご注意ください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

炭火焙煎珈琲豆・お薦めセット(1袋160g入り×3種類)【1653079】

18,000 円

「炭火焙煎珈琲豆・お薦めセット」は、製法の異なる工房kiki自慢の珈琲豆3種類を楽しめる内容です。

焙煎度は「中深」で、酸味は少なく、コクと苦みと甘味のバランスが良く、香ばしさと深いコクが味わえます。

【お薦めセット3種類の珈琲豆の特徴】

1. ハニー製法の珈琲豆:実の甘味が豆にシフトした、コクと苦みを甘味が包んでくれる口当たり優しい芳醇な味わい。

2. ピーベリーの珈琲豆:生産量の3%程しか収穫できない希少な豆。実の中に1つだけできる丸い形の豆でフルーティで甘味がある。

3. 自家製ブレンド珈琲豆:当店自慢のハニー製法、ピーベリーなどをベースとしたリッチな味わいを楽しめる珈琲豆。

★当店の珈琲豆は、冷めても美味しく飲めるのも特徴です。カップに残った珈琲は温めずに飲んでください。

また、淹れた珈琲を冷蔵庫で冷やして飲むのも、ホットとは違った味を楽しめます。1日おいても濁りやえぐみは出ませんので安心して味わってください。

■生産者の声

工房kikiの珈琲豆は、生産者の生活環境改善や生産地の自然環境などに配慮したフェアトレード(FAIRTRADE認証)やレインフォーレストアライアンス(RA認証)などの認証、それに準ずる取り組みをしている生産者や栽培期間中の農薬不使用を実践している生産者の珈琲豆にもこだわって取り扱っています。

工房kikiが扱うこれらの珈琲豆は、品質評価の高い「スペシャルティコーヒー」と評価される美味しい珈琲豆です。”飲めば違いがわかる”、”冷めても美味しい”というのが工房kikiのキャッチフレーズです。是非味わっていただきたいと思います。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

お湯を注ぐだけで手軽に飲める「珈琲バッグ」セット(3種類×各2パック)【1653…

20,000 円

工房kiki自慢の炭火直火で丁寧に焙煎した「炭火焙煎珈琲豆」を使用した「珈琲バッグ」です。

「珈琲バッグ」は、お馴染みのドリップバッグとは異なり、カップにお湯を注ぐだけで簡単に本格的なコーヒーが楽しめます。

珈琲豆がお湯に浸ることで豆の油分が多く抽出され、コクと苦みの角が丸くなり、口当たり柔らかで飲みやすい味わいです。濃い味の珈琲が苦手な人にも好評です。

1パック5袋入りを3種類、それぞれ2パックずつセット(計30袋)にしました。忙しい朝やリラックスしたい時間にぴったりの便利な商品です。

【珈琲バッグの内容】

1. マンデリン(インドネシア産):インドネシアの代表的な珈琲豆。コクとほろ苦さにフルーティな甘味が加わった喉越しの良い味わい。

2. ファインロブスタ(ベトナム産):ブレンド用と言われてきたロブスタ種をストレートで味わえる豆。甘味もありアラビカ種に負けない味わい。

3. リッチブレンド(当店オリジナル):当店自慢のハニー製法、ピーベリーなどをベースとしたオリジナルブレンド。リッチな味わいをお楽しみください。

■生産者の声

工房kikiの珈琲豆は、生産者の生活環境改善や生産地の自然環境などに配慮したフェアトレード(FAIRTRADE認証)やレインフォーレストアライアンス(RA認証)などの認証、それに準ずる取り組みをしている生産者や栽培期間中の農薬不使用を実践している生産者の珈琲豆にもこだわって取り扱っています。

工房kikiが扱うこれらの珈琲豆は、品質評価の高い「スペシャルティコーヒー」と評価される美味しい珈琲豆です。”飲めば違いがわかる”、”冷めても美味しい”というのが工房kikiのキャッチフレーズです。是非味わっていただきたいと思います。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

炭火焙煎珈琲豆・お楽しみ味比べセット(1袋80g入り×6種類)【1653081】

20,000 円

工房kiki自慢の世界の珈琲豆を6種類詰め合わせたセットです。それぞれ80gずつ個別包装されています。香ばしさや珈琲豆の個性ある美味しさの違いを楽しめます。

生産地の異なる炭火焙煎珈琲豆の味比べをお楽しみください。

【味比べの珈琲豆の内容】

1. SAMURAIハニー(ラオス産):ハニー製法の豆。コクと苦みを甘味が包む口当たり柔らかで芳醇な味わい。

2. Wファーメンテーション(中国産):嫌気性と好気性のバクテリアで2度発酵させる製法の豆。奥行きのあるコクと甘味が拡がるリッチな味わい。

3. ローランドゴリラ(コンゴ産):コクと苦みと甘味がバランスしたスタンダードながらも飲み応えのある味わい。

4. パストレス・ピーベリー(グアテマラ産):収穫量の3%しか採れない希少な豆。しっかりとしたコクにフルーティな甘味を感じる味わい。

5. ファインロブスタ(ベトナム産):ブレンド用と言われてきたロブスタ種をストレートで味わえる豆。甘味もありアラビカ種に負けない味わい。

6. リッチブレンド(当店オリジナル):当店自慢のハニー製法、ピーベリーなどをベースとしたオリジナルブレンド。リッチな味わいをお楽しみください。

★当店の珈琲豆は、冷めても美味しく飲めるのも特徴です。カップに残った珈琲は温めずに飲んでください。

淹れた珈琲を冷蔵庫で冷やして飲むのも、ホットとは違った味を楽しめます。1日おいても濁りやえぐみは出ませんので安心して味わってください。

■生産者の声

工房kikiの珈琲豆は、生産者の生活環境改善や生産地の自然環境などに配慮したフェアトレード(FAIRTRADE認証)やレインフォーレストアライアンス(RA認証)などの認証、それに準ずる取り組みをしている生産者や栽培期間中の農薬不使用を実践している生産者の珈琲豆にもこだわって取り扱っています。

工房kikiが扱うこれらの珈琲豆は、品質評価の高い「スペシャルティコーヒー」と評価される美味しい珈琲豆です。”飲めば違いがわかる”、”冷めても美味しい”というのが工房kikiのキャッチフレーズです。是非味わっていただきたいと思います。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

お手軽「珈琲バッグ」(3種類)+「炭火焙煎珈琲豆」お薦めセット(3種類)【1653…

28,000 円

工房kiki特製の炭火焙煎珈琲豆を、「珈琲バッグ」3種類、「珈琲豆」お薦め3種類のセットでお届けします。

「珈琲バッグ」は5袋入りが3種類で計15袋、「珈琲豆」は160g入りが3種類(3袋)のセットです。

【珈琲バッグの内容(3種類)】

1. マンデリン(インドネシア産):インドネシアの代表的な珈琲豆。コクとほろ苦さにフルーティな甘味が加わった喉越しの良い味わい。

2. ファインロブスタ(ベトナム産):ブレンド用と言われてきたロブスタ種をストレートで味わえる豆。甘味もありアラビカ種に負けない味わい。

3. リッチブレンド(当店オリジナル):当店自慢のハニー製法、ピーベリーなどをベースとしたオリジナルブレンド。リッチな味わいをお楽しみください。

【炭火焙煎珈琲豆の内容(お薦め3種類)】

1. ハニー製法の珈琲豆:実の甘味が豆にシフトした、コクと苦みを甘味が包んでくれる口当たり優しい芳醇な味わい。

2. ピーベリーの珈琲豆:生産量の3%程しか収穫できない希少な豆。実の中に1つだけできる丸い形の豆でフルーティで甘味がある。

3. 自家製ブレンド珈琲豆:当店自慢のハニー製法、ピーベリーなどをベースとしたリッチな味わいを楽しめる珈琲豆。

★当店の珈琲豆は、冷めても美味しく飲めるのも特徴です。カップに残った珈琲は温めずに飲んでください。

淹れた珈琲を冷蔵庫で冷やして飲むのも、ホットとは違った味を楽しめます。1日おいても濁りやえぐみは出ませんので安心して味わってください。

■生産者の声

工房kikiの珈琲豆は、生産者の生活環境改善や生産地の自然環境などに配慮したフェアトレード(FAIRTRADE認証)やレインフォーレストアライアンス(RA認証)などの認証、それに準ずる取り組みをしている生産者や栽培期間中の農薬不使用を実践している生産者の珈琲豆にもこだわって取り扱っています。

工房kikiが扱うこれらの珈琲豆は、品質評価の高い「スペシャルティコーヒー」と評価される美味しい珈琲豆です。”飲めば違いがわかる”、”冷めても美味しい”というのが工房kikiのキャッチフレーズです。是非味わっていただきたいと思います。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

桜ヶ丘ゴルフ練習場平日打ち放題引換券×3枚<7,200円分>【1658340】

24,000 円

桜ヶ丘ゴルフ練習場で使える打ち放題引換券×3枚【7,200円分】をお届けします。

桜ヶ丘ゴルフ練習場の平日1階打席2時間打ち放題(2,400円)3回分です。

・桜ヶ丘ゴルフ練習場での打ち放題に限りご利用できます。

・引換券1枚につき1名様分となります。

・1枚で平日の打ち放題2時間に充当する券ですが、土日祝日も差額分を別途いただくことでご利用が可能です。

・2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。

<利用場所情報>

桜ヶ丘ゴルフ練習場

定休日:元旦

■注意事項/その他

【寄付お申し込み後の流れ】

※寄付お申し込み受付後、桜ヶ丘ゴルフ練習場より桜ヶ丘ゴルフ練習場打ち放題引換券を送付いたします。

◆営業時間

平日:8時~21時 土日祝日:7時~21時

◆引換可能時間

2時間打ち放題が消化できる19時より前にお越しください。

◆その他

※引換券は必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。

※引換券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたものはご利用頂けません。

※京王ゴルフ練習場ICカードへのチャージは行いません。

※基本的に平日のご利用券となりますが、土日祝も差額分を別途お支払いいただくことでご利用が可能です。

※2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

桜ヶ丘ゴルフ練習場平日打ち放題引換券×8枚<19,200円分>【1658342】

64,000 円

桜ヶ丘ゴルフ練習場で使える打ち放題引換券×8枚【19,200円分】をお届けします。

桜ヶ丘ゴルフ練習場の平日1階打席2時間打ち放題(2,400円)8回分です。

・桜ヶ丘ゴルフ練習場での打ち放題に限りご利用できます。

・引換券1枚につき1名様分となります。

・1枚で平日の打ち放題2時間に充当する券ですが、土日祝日も差額分を別途いただくことでご利用が可能です。

・2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。

<利用場所情報>

桜ヶ丘ゴルフ練習場

定休日:元旦

■注意事項/その他

【寄付お申し込み後の流れ】

※寄付お申し込み受付後、桜ヶ丘ゴルフ練習場より桜ヶ丘ゴルフ練習場打ち放題引換券を送付いたします。

◆営業時間

平日:8時~21時 土日祝日:7時~21時

◆引換可能時間

2時間打ち放題が消化できる19時より前にお越しください。

◆その他

※引換券は必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。

※引換券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたものはご利用頂けません。

※京王ゴルフ練習場ICカードへのチャージは行いません。

※基本的に平日のご利用券となりますが、土日祝も差額分を別途お支払いいただくことでご利用が可能です。

※2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

桜ヶ丘ゴルフ練習場平日打ち放題引換券×13枚<31,200円分>【1658346】

104,000 円

桜ヶ丘ゴルフ練習場で使える打ち放題引換券×13枚【31,200円分】をお届けします。

桜ヶ丘ゴルフ練習場の平日1階打席2時間打ち放題(2,400円)13回分です。

・桜ヶ丘ゴルフ練習場での打ち放題に限りご利用できます。

・引換券1枚につき1名様分となります。

・1枚で平日の打ち放題2時間に充当する券ですが、土日祝日も差額分を別途いただくことでご利用が可能です。

・2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。

<利用場所情報>

桜ヶ丘ゴルフ練習場

定休日:元旦

■注意事項/その他

【寄付お申し込み後の流れ】

※寄付お申し込み受付後、桜ヶ丘ゴルフ練習場より桜ヶ丘ゴルフ練習場打ち放題引換券を送付いたします。

◆営業時間

平日:8時~21時 土日祝日:7時~21時

◆引換可能時間

2時間打ち放題が消化できる19時より前にお越しください。

◆その他

※引換券は必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供が出来ません。

※引換券は期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたものはご利用頂けません。

※京王ゴルフ練習場ICカードへのチャージは行いません。

※基本的に平日のご利用券となりますが、土日祝も差額分を別途お支払いいただくことでご利用が可能です。

※2階打席でのご利用も可能ですが、料金は1階打席の打ち放題料金を適用し、差額分の返金は行いません。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

M teku Bakery スコーン 4種詰め合わせ_洋菓子 焼き菓子 スイーツ スコーン …

14,000 円

北海道産の小麦粉を始め、厳選した材料で丁寧に手作りしています。

スコーン好きな人から初挑戦の人まで、外はサクッと中はしっとり、食べやすいと好評なスコーンから、人気の4種類を厳選し詰め合わせてお届けします。

【チョコ】 ベルギー産のダークチョコレートを混ぜ込んだ1番人気のスコーン。

【チーズ】 チェダーとエダム、2種類のチーズを練り込んだ甘じょっぱいスコーン。

【ブルーベリークリームチーズ】 北海道産のクリームチーズを、ドライブルーベリーを混ぜ込んだ生地で包み込んだスコーン。

【抹茶ホワイトチョコ】 京都産の宇治抹茶を練り込んだ生地に、ベルギー産のホワイトチョコレートを混ぜ込んだスコーン。

冷凍でお届けしますので、食べたいときに必要な数だけ解凍して楽しめます。

ギフト箱に入れてお届けしますので、贈り物としても喜ばれます。

■生産者の声

大切な家族に、いつもお世話になってるお礼に、手軽な手土産に、ふと贈りたくなる、そんな素朴で温かい、美味しいパンと焼き菓子を販売しています。

国産小麦を始め、厳選した材料を使用し、ひとつひとつ丁寧にガスオーブンで焼き上げます。

テクテクテクテク、皆様の歩みのお供に、そして、笑顔を運ぶお手伝いができますように。

■注意事項/その他

※冷凍でお届けします。

※自然解凍、または、電子レンジで30秒加熱後、数分置いてからお召し上がりください。

※解凍後は、お早めにお召し上がりください。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

猫のおもちゃ<お芋のけりけり>【1664246】

11,000 円

ぽってりとした丸いお芋の形のけりけりです。

蹴ったり噛みついたりして思い切り楽しめるよう、

薄くて丈夫な本革スエードを使って作りました。

色は鮮やかなサーモンピンクで可愛らしく。

強い蹴りに負けないよう、しっかりと綿を詰め、

むにむにとした触り心地に仕上げました。

お芋には、緑色の革紐で出来たツルと葉が生えています。

けりけりして遊ぶのはもちろん、

ツルにじゃれたり、枕にしたり、、。

猫の気分に合わせて、いろいろな楽しみ方が出来ます。

<サイズ>

芋部分長さ:26cm

ツル長さ:11cm

重さ:50g(個体によって多少前後します)

■生産者の声

kotaは、革で作る猫用品のブランドです。

革の質感や耐久性、そして使い込むほどに変化し、

手に馴染んでいく過程に魅了され、長年、革と向き合いながらものづくりを続けてきました。

猫と暮らす中で、使い捨てのものが多いことに気づき、

「上質で長く使える、猫にも人にも心地よいものを届けたい」

そんな思いから、革の魅力を生かしたものづくりを行っています

■注意事項/その他

※誤飲等が起きないよう、飼い主様のご判断の元、目の届く範囲でご使用下さい。

※本革は天然素材のため、表面にシワやキズ、色ムラが見られる場合があります。

※商品の色合いは、写真の見え方により実物と異なる場合があります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキーMIX 10袋セット(プレーン味・カシューナッツ味 各5袋)…

15,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキーMIX 20袋セット(プレーン味・カシューナッツ味 各10袋)…

30,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(プレーン) 10袋セット【1678191】

14,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(プレーン) 20袋セット【1678204】

27,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(カシューナッツ) 10袋セット【1678211】

15,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(カシューナッツ) 20袋セット【1678227】

30,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

どんぐりダイニング おまかせコース お食事券(1名様分)【1678244】

17,000 円

【おまかせコース料理】 ※1日1組限定(3名以上8名以下でご予約ください)

前菜

地元野菜サラダ

地元野菜料理

メイン

どんぐり麺 または どんぐりパスタ

デザート

【どんぐりダイニング】

東京都多摩市関戸2-33-1

■注意事項/その他

※寄付お申し込み受付後、一般社団法人コネクト多摩よりチケットを送付いたします。

※ご利用の際は、事前に必ず一般社団法人コネクト多摩へメールにてご予約ください。

メールアドレス:connect.tamac@gmail.com

※ご予約の状況により、ご希望に添えない場合がございます。

※チケットは必ずお持ちください。ご持参なしの場合、事由に関わらずサービスのご提供ができません。(規定の料金をご請求させていただきます。)

※チケットは期限迄に必ずご利用ください。期日を過ぎたチケットはご利用いただけません。

※チケットの払戻等はできません。

※料理内容は季節によって変わります。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(米粉) 10袋セット※グルテンフリー【1680258】

15,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

多摩どんぐりクッキー(米粉) 20袋セット※グルテンフリー【1680262】

30,000 円

【地域貢献商品】

地域の障がい者、高齢者の方に拾っていただいたどんぐりを使用して作ったクッキーです。

この商品の利益の一部は製造に関わった福祉施設等の報酬となります。

自然がくれた健康食品『どんぐり』。

縄文時代、どんぐりは日本人の主食でした。多摩地域で発掘された遺跡からは、貯蔵された大量のどんぐりや、どんぐり粉で作った食べ物が発掘されています。

稲作がはじまりお米が主食になってからも、どんぐりは飢餓や食糧難に備える非常食とされ、パワーフードとして世界中で用いられてきました。

どんぐりはポリフェノールの含有量がブルーベリーより多いのも特長です。 東京都多摩市

東京都多摩市

-

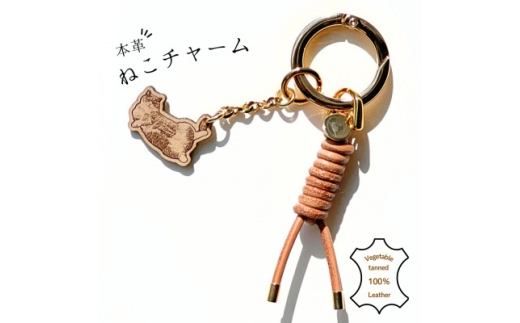

<ねこチャーム> トラ猫 ゴールドカラー 本革キーホルダー【1692523】

12,000 円

外出先でも、ふと考えることがあります。

「今、何しているかな?」

お気に入りの場所で、丸くなって眠っているのかな。

いつでも猫と一緒にいたい――

そんな想いを込めて、このねこチャームをつくりました。

カジュアルになりがちな猫モチーフを、

植物タンニンで丁寧に鞣された上質なヌメ革と、

艶やかな金具の組み合わせで、