最初で最後の激突 秀吉・家康が直接戦った小牧・長久手の戦いを伝えたい

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 2,040,000円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 102%

- 支援人数

- 104人

- 終了まで

- 受付終了

愛知県長久手市(あいちけん ながくてし)

寄付募集期間:2021年10月3日~2021年12月31日(90日間)

愛知県長久手市 × 長久手市郷土史研究会

長久手市郷土史研究会では、「小牧・長久手の戦い」の重要性を正しく認識してもらい、知名度を高めていきたいとの思いから、『長久手町史-資料編六』(1992年長久手町(現在の長久手市)発行)に収録された「小牧・長久手の戦い」に関する書簡495点の現代語訳化と解説書の作成に取り組み、5年の歳月をかけて完成しました。多数の歴史愛好家にお読みいただきたいとの思いから、解説書の出版を企画しましたが、任意団体ですので潤沢な資金を持っているわけではありません。このため、クラウドファンディングを利用して皆様からのご支援をいただくことにしました。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

天下分け目の3大合戦「小牧・長久手の戦い」を知ってもらいたい

天下分け目の合戦として「関ケ原の戦い」と「桶狭間の戦い」はすぐに思い浮かぶと思いますが、そこに「小牧・長久手の戦い」を加え、天下分け目の3大合戦と考える方も少なからずみえます。

では、なぜ「小牧・長久手の戦い」が重要かというと、

①羽柴(豊臣)秀吉と徳川家康が直接激突した唯一の戦いであること

②織田信長政権-本能寺の変-山崎の戦い-清洲会議-賤ヶ岳の戦いと続いた一連の抗争の終止符となった戦いであること

③中国の毛利輝元、四国の長宗我部元親、北陸の佐々成政、上杉景勝、関東の北条氏政、佐竹義重等が、連動して一斉に躍動した全国戦であったこと

といった点があげられます。

特に、永遠のライバルと思われがちな羽柴(豊臣)秀吉と徳川家康が最初で最後の直接対決をした戦いであったことは、歴史愛好家のみならず一般の興味を引く点であり、戦いの中でどのような人々が関わり、どのような駆け引きがあったのか、戦いの結果はどのようであったかを知ることは、郷土の歴史を知るうえで大変重要な点であると考えています。

このように、小牧・長久手の戦いは歴史上重要な戦いでありますが、多くの人に知られていないという課題があります。

小牧・長久手の戦いとは

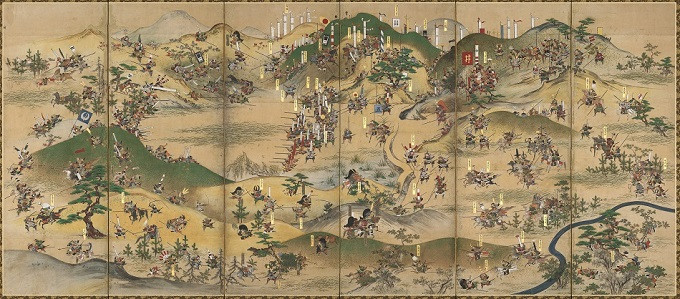

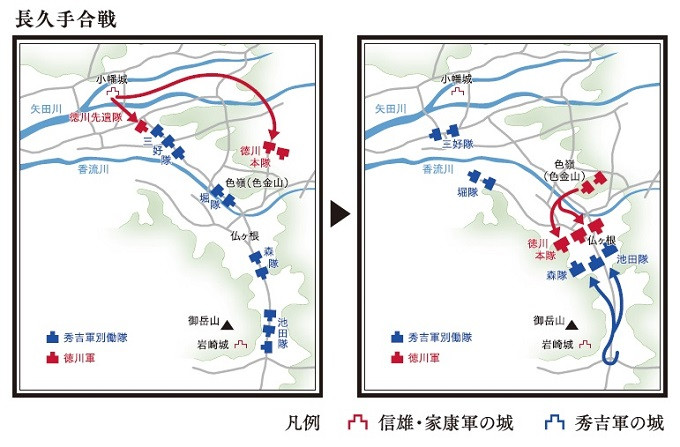

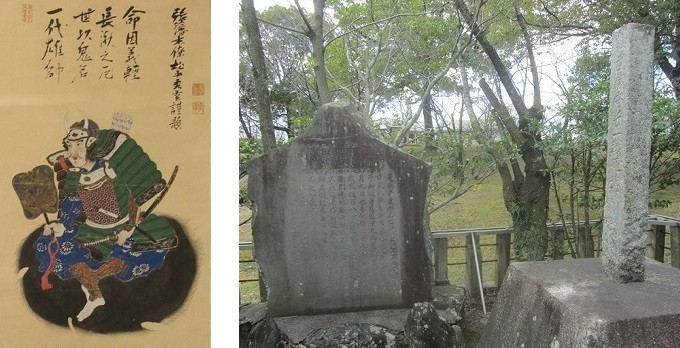

本能寺の変で倒れた織田信長の後継者争いの中で、立場を強めていく羽柴(豊臣)秀吉に対して脅威を感じた信長の次男信雄は徳川家康に助けを求め、家康もこれに応じました。1584年3月に両軍が挙兵し、秀吉方の犬山城攻略の影響で尾張が主戦場になりました。犬山の羽黒での戦いののちは、小牧付近で膠着状態が続きました。先に動いたのは秀吉で、家康の拠点岡崎を攻めるため三好秀次(秀吉の甥)を総大将とする別動隊を送り、その動きを察知した家康も軍を動かし、同年4月9日に長久手の地で激しい戦闘がおこりました。

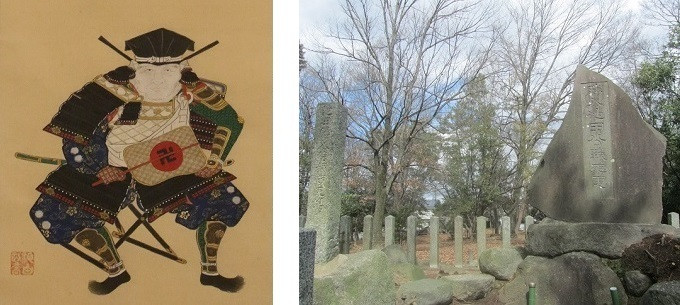

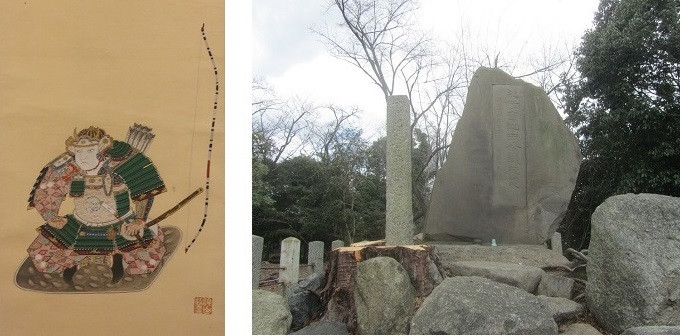

この日の戦いで、秀吉軍は池田恒興(勝入)・元助(庄九郎)の親子(後の姫路城主池田輝政の父・兄)、森長可(森蘭丸の兄)などの有力武将を失い、徳川軍が勝利しました。その後も各地で戦いは続き、同年11月まで及びました。

その後、秀吉は信雄と和睦、家康を傘下に加えますが、家康は秀吉の政権下で別格の地位を保ち、のちの徳川政権樹立の足がかりとしました。

原画は岐阜県池田町雲門山龍徳寺所蔵

原画は岐阜県池田町雲門山龍徳寺所蔵

原画は岐阜県可児市大龍山可成寺所蔵

「小牧・長久手の戦い」を知ってもらう上での課題

課題① わかりにくい構図

「小牧・長久手の戦い」はたびたび大河ドラマなどでも耳にしますが、せいぜいナレーション又はテロップ等で扱われる程度です。これは、戦いの構図が難しいこと、長期に亘る戦い(9か月)であること、戦いの決着が分かりづらいこと等が重なっているためです。こうした理由から、「関ケ原の戦い」や「桶狭間の戦い」に比べ知名度が低く、正しく理解されていないのが現状です。

課題② 一般市民が広く理解できる解説書がない

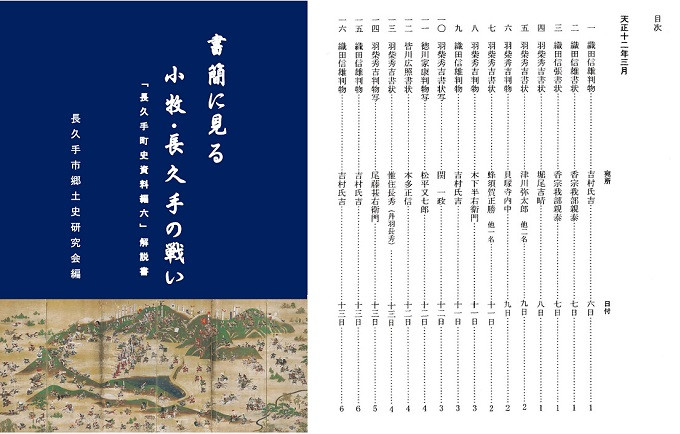

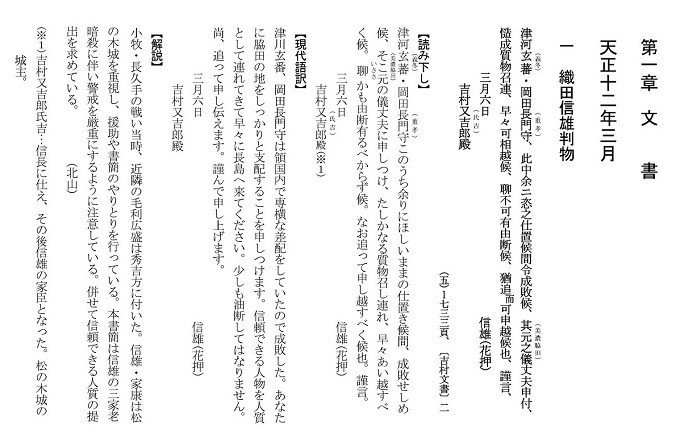

平成4年に、長久手町(現在の長久手市)から『長久手町史-資料編六』が刊行されています。本書には「小牧・長久手の戦い」に関する書簡495点が収録され、書簡の中には羽柴(豊臣)秀吉、徳川家康、織田信雄は無論のこと、その家臣達、諸地方の武将達をはじめ、多くの人々の書簡が含まれおり、「小牧・長久手の戦い」を知る上で必須となる一級資料の宝庫です。ただ、残念なことに収録文は翻刻文(古文書原文をそのまま活字化したもの)のままであり、一般には難解な内容となっています。

一般市民にも理解してもらえる解説書を作る

長久手市郷土史研究会では、「小牧・長久手の戦い」を世に広めていくためには、おもしろおかしくドラマ仕立てのストーリーに仕立てるのでは無く、きちんと史実に基づいて難解な戦いの構図を理解してもらい、その重要性を認識してもらうことが大切と考えています。しかしながら、長久手町史は翻刻文のままであり、そのほかでも読み下しまで行った資料しかなく、一般市民が理解できる現代語訳化されたものがないのが現状です。

こうした現状を踏まえ、郷土史研究会では「小牧・長久手の戦い」を広く知ってもらうため、495の書簡の現代語訳化を含めた解説書を作成することにしました。

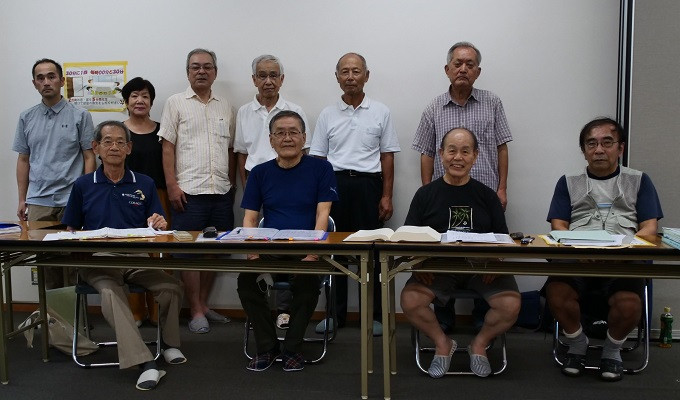

解説書を書籍として出版したい!

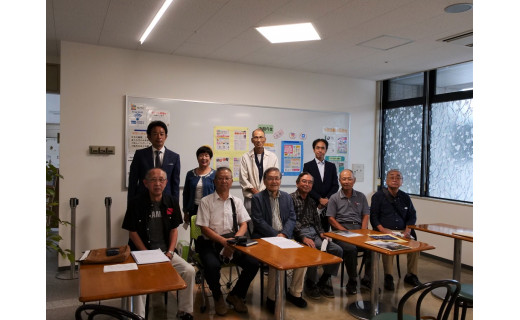

郷土史研究会では、2018年8月に、10名の会員が賛同して手を挙げ、この解説書作成のプロジェクトを立ち上げました。立ち上げの当初は、全員、何十年も前に古文、漢文を習った程度でしたので、古文書の読解は大きな壁でした。それでも、メンバーおのおのが古語辞典、広辞苑、古文文法、種々の中世古文書の例文を読みあさり、スキルアップをしながら地道に読解を進めていきました。一書簡毎に全員で週に一回、3時間から4時間かけてレビューを行いながら作業を進めてきました。新型コロナウイルス感染症が拡大してからは、Zoomを活用して、時に激論を交わしながら作業を進めてきました。

全ての作業を終え、出来上がった解説書を見ると、これを郷土史研究会内部に留めておくのは大変勿体ない、「小牧・長久手の戦い」をより広く知ってもらいたいという機運が生まれました。資料として、ここまで踏み込んだものが無いことは確信していましたので、多数の歴史愛好家にお読みいただきたいと思い、書籍としての出版を企画しました。しかし、任意団体である郷土史研究会は潤沢な資金を持っていませんので、クラウドファンディングを利用して皆様からのご支援をいただくことにしました。

寄附金の使い道等

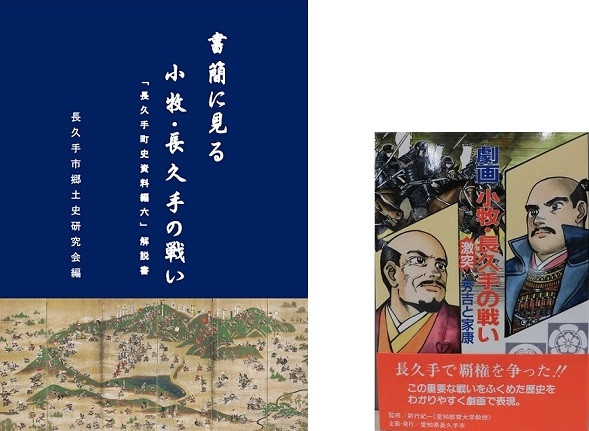

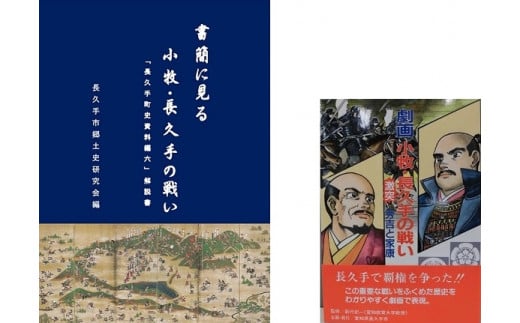

「書簡に見る 小牧・長久手の戦い」の発行

【発行予定】2022年12月20日

【内訳】・書籍出版費用 200万円 ほか

寄附金目標額 200万円

【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】

目標金額に達しなかった場合でも上回った場合でも、出版活動に活用させて頂きます。

【お礼の品】

20,000円以上のご寄附をいただいた方に、書籍「書簡に見る 小牧・長久手の戦い「長久手町史資料編六」解説書」を1冊贈呈します。

また、「小牧・長久手の戦い」の参考図書として、長久手市発行の「劇画 小牧・長久手の戦い」を同封します。

※2022年12月頃の発送を予定しております。

※書籍は、長久手市郷土史研究会から発送するため、お申込みいただいた寄附者情報を長久手市郷土史研究会に通知します。

郷土史研究会員の思い

プロジェクト代表 長久手市郷土史研究会 会長 北山 清昭

私は、昭和56年に当時の長久手町に腰を落ち着けました。「小牧・長久手の戦い」とはどの様なものか関心がありましたので、定年後に入会しました。戦国時代を扱った小説に「小牧・長久手の戦い」が多く登場します。決まって、秀吉対家康の天下をめぐっての対立、織田家簒奪の野望を持った秀吉と義をもって織田家の正当な後継者を支援する家康の構図が主流です。このままでは戦いの持つ意義、歴史の中での位置づけが見えなくなってしまいます。戦記物を読む前に自分の目で関係者達が何を考えていたのかを知ることが大切と考えています。随分前に『長久手町史-資料編6』を購入しましたが、難解で遅々として読み進めることができず、現代語訳があればと思っていました。この考えは自分だけでは無いことが分かりました。同志を募りましたら10人も集まりました。一人では挫折することも乗り越えられます。これからも計画の完遂を目指して頑張ります。この本が、日の目を見れば、一般の観察眼を持った方に材料を提供して、色々な発見をしてもらえるものと楽しみにしています。

郷土史研究会 「長久手町史」研究委員会 委員長 小川憲二

郷土史研究会の他の会員に誘われて、この委員会に参加しましたが、正直なところ、古文書に全く歯が立ちませんでした。仲間から散々間違いを指摘され恥ずかしい思いも悔しい思いもしました。古文書辞典や電子辞書も買い揃えて猛勉強の甲斐あって今は面白く、この本が多数の歴史愛好家の役に立つと思うとやりがいがある事業と感じています。

郷土史研究会 副会長 山本磯子

書簡を通して秀吉や家康は、命がけの戦いの戦略のみならず武具や食料の調達に加え、戦いに直接関係しないと思われる多くの寺院や商人等に普段より親交を深め、いつでも協力を受けることが出来る関係強化に努めており、繊細で強靭なエネルギーを持った、リーダーの手紙を現代語訳で読み、幅広い歴史の深みを感じております。

長久手市郷土史研究会とは

長久手市郷土史研究会は、設立以来38年目の任意団体です。1983年に「長久手町郷土史研究会」として20名で発足しましたが、現在は63名の会員で活動しています。

郷土史研究会は以下の事業を行っています

・郷土の民俗(伝承されてきた風俗・習慣)に関する調査研究

・民間伝承の収集と調査研究

・調査研究の発表と紹介

・探訪・見学・学習会の開催

・会報『胡牀石(こしょういし)』の年2回発行

・長久手市の委託事業、その他必要と認める事業

応援メッセージ

※五十音順

ラジオDJ / 歴史愛好家 クリス グレンさん

どんなに歴史が苦手な人でも「小牧・長久手の戦い」を知らない人はいないだろう。それほど有名な戦いではあるが、これがどんな経緯で起こり、参戦した武将たちがどのように戦い、どんな経過をたどって決着したかまでの詳細を知り、語れる人は、たとえ地元の人であっても、それほど多くはないだろう。

私が歴史を学ぶ上で、必ずぶつかるのは言葉の壁である。特に古文書などは、読みたいと思っても読めない。史実を深く学びたい、知りたいと思っても、その壁を越えることは非常に難しい。そんな私にとっても今回の出版は大変ありがたい。一級資料である書簡の原文、読み下し文、現代語訳が記載されているばかりか、解説までついているというのだから至れり尽くせりである。当時の武将たちの心境、思惑などを通して「小牧・長久手の戦い」を考察すれば、より深く、この戦いを理解することができる。関連史跡を探索する際も、その景色はまた違って見えてくるであろう。

歴史ファンは世界中にいる。この書籍で学んだことをいつか世界にいる歴史ファンにも伝えたい。そんな夢も膨らむ。私の手元に届き、この本を開く瞬間が、今から待ち遠しくて仕方がない。

滋賀県立大学名誉教授 中井 均 さん

このたび長久手市郷土史研究会編による『書簡に見る小牧・長久手の戦い「長久手町史資料編六」解説書』が刊行されます。これは小牧長久手合戦に関わる495点もの書簡を現代語訳されたものです。

私は中世城館跡を考古学の立場から研究していますが、小牧長久手合戦では尾張のみならず三河、伊勢、美濃、近江に所在した古城が修復されて利用されています。小牧・長久手の戦いで陣城として利用された古城が誰の手によって、いつ頃改修されたかについて『長久手町史資料編六』を大いに参考とさせていただきました。

今回難解な書簡が現代語訳されたことにより、より利用しやすくなったことは言うまでもなく、戦国時代研究にとって貴重な資料集となったことはまちがいありません。

また、こうした現代語訳が地元の郷土史研究家たちによって編まれたことは重要です。地元の歴史を地元に住むものが研究し、全国に発信された本書の刊行は誇るべき事業となりました。

研究者のみならず、戦国時代に興味を持つ方々にも書簡の現代語訳から武将たちの思惑が感じられる一書としてお薦めしたい。

長久手市長 𠮷田 一平

当市が激戦地となった「小牧・長久手の戦い」は、歴史の転機となる重要な戦いですが、決して知名度が高いとは言えません。また、市としても「長久手町史・資料編六」に秀吉・家康・信雄等の武将の書簡495点などを収録していますが、その詳細な解説などは行えていない状況です。こうした状況の中、「小牧・長久手の戦い」を広めたいと、古文書の解読という地道で難解な作業に長久手市郷土史研究会という市民の方が有志で取り組まれたことは、大変すばらしい取組みであったと思います。また、完成した書籍も、貴重な歴史資産を通して戦いの裏の武将の心情等がうかがえる興味深い資料として多くの方に御愛読いただけるものであると確信しております。今回の取組みを少しでも多くの方に知っていただくとともに、貴重なご支援をいただきますようお願い申し上げます。

-

2021年10月26日 16:34

犬山市歴史研究会との交流

長久手市郷土史研究会では小牧・長久手の戦いに関連する市町村の歴史研究会との交流、提携を考えています。

その一環として、10月13日に「犬山歴史研究会」を訪問しました。犬山市は小牧・長久手の戦いの初戦に犬山城の戦い、羽黒の戦いがあり、楽田城は羽柴軍の本陣にもなった重要な地です。

石井芳樹県議、原よしのぶ県議に仲立ちを頂き、犬山歴史研究会の丸山会長を始め関係の皆様と面談しました。皆様は知識も豊富で初対面にも関わらず意気投合し歴史談議に花が咲きました。今後、双方で連係して情報を交換することになり、来春には長久手に訪問頂くことになりました。

コロナ禍で逼塞生活を送っていましたが、久しぶりに有意義な場を持つことが出来ました。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

愛知県長久手市

長久手市は、名古屋市東側に位置し、面積は21.55平方キロメートル、人口約6万人の街です。

天正12年に徳川・豊臣両氏があいまみえた激戦の地(小牧・長久手の戦い)として名を知られた本市は、平成24年1月に市制を施行して現在の長久手市となりました。

名古屋に隣接した市西部は住宅地・商業施設などが多く都市化が進んでいます。また、市東部は今なお自然を多く残しており、市街化された都市と自然豊かな田園の両面を併せ持った二面性の良さを兼ね備えているのが特徴です。

市の中央部を東部丘陵線(リニモ)が走っており、西は地下鉄藤が丘駅、東は愛知環状鉄道八草駅と乗り換えもできます。

車でのアクセスも東名高速道路名古屋ICや、名古屋瀬戸道路長久手ICが近く、交通の便にも恵まれています。

2005年に、愛・地球博のメイン会場に長久手市が選ばれ、2022年には跡地に新たに「ジブリパーク」が誕生します。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。