日本の原風景!かやぶき屋根の風景を未来へ紡ぐ!

カテゴリー:まちづくり

寄付金額 2,300,000円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 115%

- 支援人数

- 130人

- 終了まで

- 受付終了

新潟県(にいがたけん)

寄付募集期間:2021年7月21日~2021年9月10日(52日間)

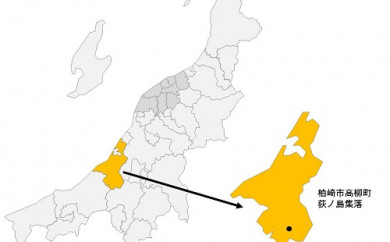

新潟県×柏崎市高柳町荻ノ島集落

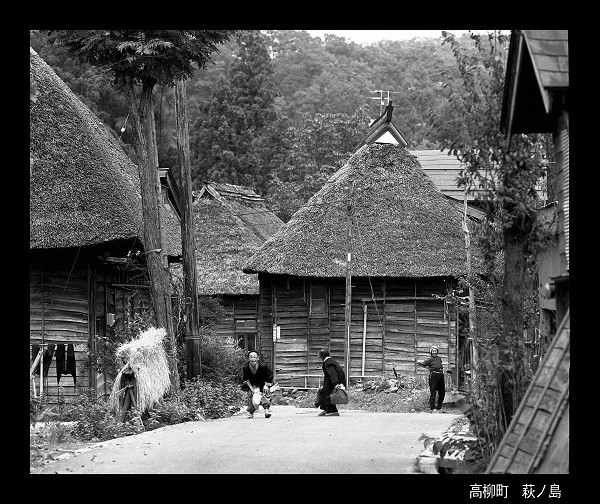

荻ノ島(おぎのしま)集落は小高い丘の上にある人口50人の小さな集落です。集落には昔懐かしいかやぶき屋根の民家が数件立ち並び、田を守るように民家がその周りを取りかこむ環状集落という全国でも珍しい地形をしています。

平成に入ってから、都市農村交流などの地域づくりの取り組みをスタートさせ、様々な取り組みを行ってきました。しかし、高齢化と人口減少が進むにつれ、かやぶき屋根の民家を維持することが困難となり、この20年で15棟ものかやぶき民家が姿を消し、8棟を残すのみとなりました。

そこで、このプロジェクトでは、これからの将来も持続的にかやぶき屋根の風景を残すべく挑戦を行います。あなたの心の中にもきっとある日本の原風景を残していくためにもぜひご一読、また支援していただけると幸いです。

かやぶき屋根のある風景にふたたび「ヒカリ」を灯したい!!

日本の原風景を未来へ紡いでいくために

今回のプロジェクトの舞台となる荻ノ島(おぎのしま)集落は、日本人なら誰しも一度は思い浮かべたことがあるであろう、かやぶき民家の残る昔懐かしい風景の集落です。平成5年にかやぶきの宿の営業を始めから、一時は大型観光バスが何台も訪れるような場所となりました。

しかし、時は流れ荻ノ島集落ではこの20年で15棟ものかやぶき民家が姿を消し、8棟を残すのみとなりました。そして現在、この8棟も存続が非常に厳しい状況にあります。

かやぶきの技術は、「伝統建築工匠の技」として、2020年12月17日に、茅葺き屋根は「伝統建築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技術」の中の一つとして、ユネスコ無形文化遺産に認定される一方で、荻ノ島集落だけでなく全国のかやぶき民家も年々減少しており、そこには大きく3つの課題があります。

かやぶき民家が直面する3つの課題

課題1:材料の確保

茅(かや)と呼ばれるかやぶき屋根の材料は十五夜のお月見でおなじみのススキです。昔は屋根の補修となると集落のみんなで山の上にある茅場まで材料をとりに行き、みんなで屋根を補修していました。しかし人口減少と高齢化で担い手が不足し、昔のように行うことが困難となりました。そのため、現在では材料を購入して屋根の補修をしていますが、補修のたびに大量の茅とそれを購入するお金が必要となります。

課題2:職人の減少

かやぶき屋根はその家によって作り方や傷み具合がちがいます。そのため補修をするには経験を積んでいくことが必要です。昔は荻ノ島にもかやぶきの職人さんがいましたが、その方が亡くなってからは集落内にはかやぶき補修を任せられる職人さんはいません。そのため、現在は外部から職人さんを呼び補修を行っていますが、その職人さんへの賃金だけでも多くの費用が必要となります。

課題3:修繕費用

かやぶき屋根は雨や雪にさらされ痛んでいくため修繕が必要です。しかし、現状としてかやぶき屋根そのものがお金になるわけではなく、資金調達が大きな課題となっています。今回のようにみなさまからご支援いただき補修をしても十数年たてば傷んでしまう。ただその繰り返しでは今後も継続してかやぶきのある風景を継いでいくことは難しいと考えられます。そのため、集落と荻ノ島を応援して下さる方々との地域力を高め、維持をしていく仕組みづくりが必要となってきます。

かやぶき民家の風景を支える仕組みを創る

茅場の整備と職人の育成

かやぶき屋根は、材料となる「かや」と屋根を葺くための「かやぶき技術」によって成り立っています。

かつては、集落の家々の屋根を修繕するための材料である「かや」を確保する茅場があり、かやぶき屋根をつくる「かやぶき技術」が受け継がれてきましたが、現在は、そのどちらもが途絶えそうな状況です。そこで、まずは、かやぶき屋根の材料となる「かや」を栽培するための茅場を整備します。また、それと併せて集落の若者が集落外の職人から、かやぶき技術の習得の修行を行います。

「かやぶき技術」は、一見すると古い伝統的な技術のように思われるかもしれませんが、実は、近年では持続可能な技術としても注目されています。

「かや」は自然の素材であり、その栽培や加工において電気や化石燃料を使用しません。また、葺き替えて不要となった「かや」は、良質な肥料として再利用可能であり、地域内での循環させることができます。

地域に根差した生活の中から「かやぶき技術」は生まれてきことを考えれば、地域で循環することは当然のことかもしれませんが、1,000年の歴史の中で紡がれてきた技術は時間の流れに耐えうる強度を持っており、実は未来の風景を創る技術であり、ローカルを突き詰めるとグローバルになるのかもしれません。

風景を体験し交流できるカフェの設立

荻ノ島集落を訪れる多くの人は、そこにある日本の原風景を見たり、写真や絵画等におさめる事を目的としていました。しかし、それだけで終わらずに、この集落にある紡がれてきた暮らしや歴史を知ってほしいと考えています。

そこで、建築家の隈研吾さんが設計した「陽の楽家(ひかりのらくや)」を、交流と体験を生み出す拠点としてカフェにするとともに、かやぶき屋根を修繕していくための稼ぎを生み出す仕組みにしたいと考えています。

寄付金の使い道等

かやぶき民家の風景を支える仕組みを創る

【内訳】

・茅場の整備

10万円

・職人の育成

講師の方への謝礼&屋根の補修等

100万円

・陽の楽家のカフェへの改修費用

90万円

【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】

目標金額に達しなかった場合でも上回った場合でも、本活動に活用させていただきます。

【実施スケジュール】

9月~10月 陽の楽家整備・かやびき職人育成・屋根補修

※この寄付金は、地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄付」として、お受けするものではありません。

※230万円を超える寄付が集まった場合、新潟県クラウドファンディングを活用した地域づくり活動資金調達事業補助金交付要綱に基づき新潟県の一般財源として活用させていただきます

陽の楽家にヒカリを灯したら

誰もが気軽につどい、語らえる場所へ

今回のプロジェクトで「陽の楽家」を整備することができれば、そこは誰もが立ち寄れる場所にしたいと考えています。

カフェとしての機能だけではなく集落のおばあちゃんたちが自分たちで作った野菜を売ったり、ものづくりをしてる人がそこで物販をしたり、ただ農作業の休憩中にお茶をしたり。集落の人が訪れた人とお話をしたり。そんな空間になればとてもステキだなあと思います。

そして、同時にかやぶき文化の拠点として、屋根を補修する職人さんや手伝いに来てくれた人、体験に来てくれた人などが集いこれからのかやぶき文化を継いでいく拠点となることを目指したいと思います。

陽の楽家にヒカリを灯し、地域のこれからを導く灯台のような場所へなることを願っています。

プロジェクトへの想い

プロジェクト代表 橋本 和明

「風景」という暮らしの文化を、後世へ継ぎたい

私は大学4年生の時に荻ノ島で行われていたインターンシップに参加し、ここで暮らす人と考え方に触れ「荻ノ島で暮らしたい!」と思うようになり、大学卒業後に移住をしました。

移住をして感じることは荻ノ島は私が住んでいた大阪の都市部と比べると、とても豊かだということです。かやぶき屋根という暮らしの文化があり、山菜や木の実などがなる山がすぐそばにあり、野菜や米もすぐに育てることができる。魚がいる海や川も車があれば通える。こうした暮らしを支える環境があることは、これからの不安定な時代を生きていくうえでとても重要なことだと私は考えています。

また、移住するまでは当たり前のようにいつまでもあるのだろうと感じていた農村の風景も、その土地に暮らしてきた人達が日々努力をしてつくり、継いできた結果であり、それはとてもすごいことなのだと実際にここで暮らしてみてわかりました。

ですが、そんな風景も高齢化と人口減少により少しずつ失われようとしています。

風景とは暮らしの文化です。荻ノ島においてその中心であり基礎ともなるかやぶき屋根の民家にはどれも100年以上の歴史がつまっています。この歴史をなくしてしまうことは簡単です。ですが一度なくしてしまえばもう元に戻すことは絶対にできません。それだけ尊いものなのです。

文化を継いでいくことはその土地に生きるものとして、また日本人としてあるということではないでしょいうか?これからの世代にもこの文化を継いでいくためにも皆さまのお力添えをいただけると幸いです。

プロジェクトに関わる人の声

荻ノ島集落代表 春日 俊雄 さん

日本の誇れる農村へ

荻ノ島集落は、一千年近い営みの時間とそれぞれが明確に異なる春夏秋冬の風土を土台にして、人々が日々を丁寧に暮らしている、かつての懐かしい農村集落で誇りに思っています。山間の河岸段丘の高台にあり、田んぼを囲んで伝統的な家屋が建ち並ぶ美しい環状集落です。

現在、25世帯、51人が暮らしています。集落や村人の生き方に共感をして5名の若い移住者を迎え、「ふるさとの役割」や「存在意義」、未来に向けた「より良い生き方」を少しずつ形にする活動を積み重ねてきました。

この度は、移住5年目の橋本和明さんが主体となって、「未来に向けた荻ノ島集落のストックづくり」に取り組んでいます。

具体的には

①茅葺屋根の材料である「茅」の自前化に向けた「茅場」づくり

②橋本さんが研修を重ねている「茅ぶき技術」

③地域外共感者との協働活動を日常化するための拠り所として小さなカフェを興すの習得支援です。

集落として、この活動に大きな期待を寄せるとともに、若い人たちと共に活動できる幸せを感じながら、地に足をつけて「日本の誇れる農村」を作りたいと思います。

どうぞ、ご支援を宜しくお願いいたします。

プロジェクトを応援する人の声

連合東京 会長 杉浦賢次さん

ふれあいの絆を、これからも

荻ノ島と連合東京とのふれあいの絆は、「青年委員会雪国ボランティア」により1995年に始まり、現在もその活動が続けられています。

また、「連合東京じょんのび会」も20年に渡り、「交流水田」事業をはじめ、都会とふるさとが共存できるふれあいを創ってきました。

直接、行き来しての交流が難しい状況ですが一日も早くともに交流できる日が来ることを願うばかりです。

その間、現存する各施設の維持等にあたり、「ふるさと納税」を活用していただき、荻ノ島で私たちの「ゆとり・豊かさ」が実感できるよう、多くの方にご賛同いただくことをお願いいたします。

寄付者のみなさまへ

新潟県地域政策課からのメッセージ

柏崎市高柳町荻ノ島集落は、現在では貴重となった伝統的なかやぶき民家と環状集落という特徴的な文化が紡がれてきた集落です。風景は、その背景にある自然とともに暮らしてきた歴史であり、それは集落のみの貴重な財産ではなく、社会全体にとっても重要な財産であると考えいます。

当県の「クラウドファンディングを活用した地域づくり活動資金調達事業」を通して全国の皆様に『荻ノ島集落』の取組を知っていただき、活動にご協力を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

荻ノ島地域協議会からのメッセージ

私は今回のプロジェクトが成功すれば、荻ノ島集落だけではなく日本全国のかやぶきのある地域が今後も生き残っていくための参考になると考えています。ぜひとも日本の原風景を未来の子どもたちに継いでいくためにご支援・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

現在進捗情報はありません。

新潟県

柏崎市は新潟県の真ん中に位置する海と山に囲まれた風光明媚なまちです。柏崎の海は古より北国街道の宿場町、北前船の寄港地など、交通の要衝として栄え、今でも海岸線には15の海水浴場が連なり、毎年7月には海の花火大会があることでも有名です。

また、市街地から山間へ進むと日本の棚田百選に認定された棚田や日本の原風景とも呼べるかやぶき屋根の民家の残る風景もたのしむことができます。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。