「杉多製簾株式会社」 検索結果一覧

-

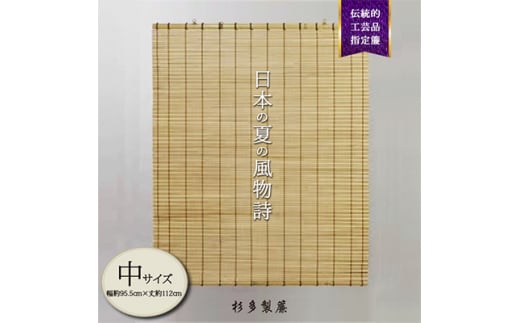

<中サイズ室外用>蒲芯簾 日除けすだれ和風(幅約95.5cm×丈約112cm) 1枚【…

44,000 円

/////////////////////////////////////////////////////////// 日本の美・涼・夏 手の技・手の心… 伝統工芸美『簾』 /////////////////////////////////////////////////////////// 杉多製簾の簾は雅のこころを現代に伝える風物詩として愛され、ご利用いただいております。 経済産業大臣指定伝統工芸品・伝統的工芸品産業振興協会認定工芸品 夏の日差しを遮り涼しい風を通す日除け簾、日本の夏の風物詩。 ■生産者の声 1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■注意事項/その他 自然素材ですので日よけすだれを雨天時の使用後そのまま巻き上げておいたり多湿なところで使用するとカビが発生します。 もし発生してしまったら柔らかいタオルやタワシ等で水洗いし、天気のよい日に直射日光にあてて完全に乾燥させてください。 お子様などがぶら下がったりされると危険ですのでご注意ください。 すだれの端に目などが触れると大変危険です。特にご注意ください。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。 ①蒲の表皮を包丁で磨く。 ②編み機で編み上げ。 ③上下に本すす竹をくくりつける。 ④上下ごま竹をくくりつけ、仙徳の花菱(金具)をつける。

- 別送

【管理番号】 45110

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

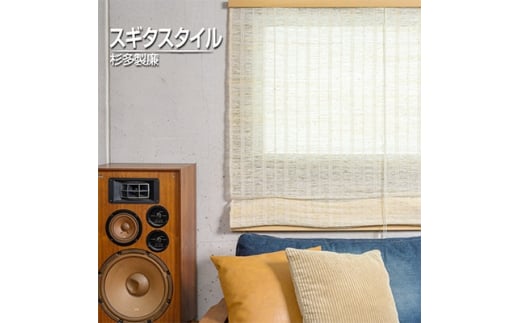

<室内用>和風ブラインド ウッディー(幅約88cm×高さ約170cm)【1391660】

33,000 円

お部屋を涼しく演出する上品なこだわりの簾の『和風ぶらいんど』です。 夏の強い日差しをやわらかにする日本製ブラインドです。上下スライド可能で長さを調整できます。 簡単にお取り付けいただけます。 和室はもちろん、洋室にもお使いいただけます。 ■生産者の声 弊社の歴史は、1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■注意事項/その他 ※本製品は天然素材の為、極端に多湿な所でのご使用はお避け下さい。 (カビなどがくることがございます。) ※できるだけ水に濡らさないで下さい。濡れた場合は直ちに天日乾燥させてください。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。①原材料を染料で染める。②編み機で編み上げ。③上下桟をつけロールアップ(巻上式)にする。

- 別送

【管理番号】 45071

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

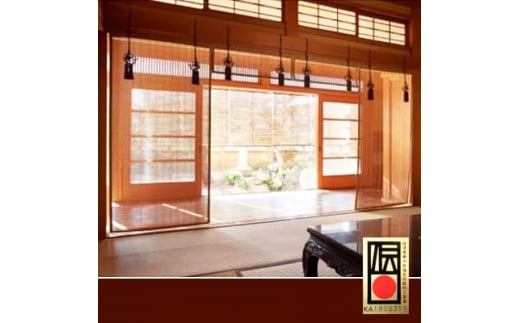

お座敷簾No.21 幅約88cm×高さ約172cm 日本製 1枚【1409491】

85,000 円

お座敷簾は熟練した技術でつくりあげた伝統的工芸品です。閑静なたたずまいの中に優雅で格式高いお座敷簾がやすらぎと夏の「涼」を お届けします。上品な色合いの中にもイキイキとした表情をみせる、涼しさを誘う心づかいです。 ■生産者の声 かつて皇居をはじめ、将軍・大名・豪商の権威をあらわす装具としての「お御簾」、 夏に涼しさを招き、夏の風物詩として愛用され発展してきた「お座敷簾」。 弊社はすだれ作り一筋に日本の伝統文化である「簾の文化」を これからも伝えていきます。 ■注意事項/その他 すだれの取付は付属の金具をしっかりと固定していただいてそれに吊るしてください。 お子様などがぶら下がったりされると危険ですのでご注意ください。 すだれは天然素材の為、極端に多湿な所でのご使用はお避け下さい。カビの発生する恐れがあります。 お座敷すだれは室内用ですので雨のかかる所やしぶきのかかる場所でのご使用はお避け下さい。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。 ①竹の内側(中身)をヒゴにする。 ②編み機で編み上げ。 ③四方に縁をつける。 ④房(人絹)金具(仙徳)をつける。

- 別送

【管理番号】 45110

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

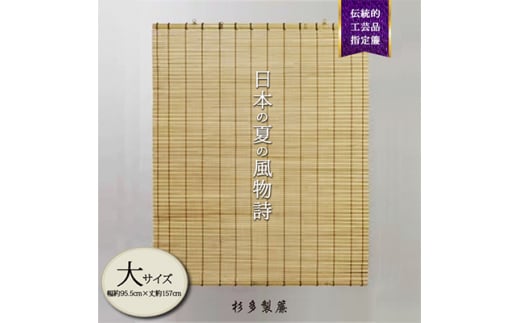

<大サイズ室外用>蒲芯簾 日除けすだれ和風(幅約95.5cm×丈約157cm) 1枚【…

49,000 円

/////////////////////////////////////////////////////////// 日本の美・涼・夏 手の技・手の心… 伝統工芸美『簾』 /////////////////////////////////////////////////////////// 杉多製簾の簾は雅のこころを現代に伝える風物詩として愛され、ご利用いただいております。 経済産業大臣指定伝統工芸品・伝統的工芸品産業振興協会認定工芸品 夏の日差しを遮り涼しい風を通す日除け簾、日本の夏の風物詩。 ■生産者の声 1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■注意事項/その他 自然素材ですので日よけすだれを雨天時の使用後そのまま巻き上げておいたり多湿なところで使用するとカビが発生します。 もし発生してしまったら柔らかいタオルやタワシ等で水洗いし、天気のよい日に直射日光にあてて完全に乾燥させてください。 お子様などがぶら下がったりされると危険ですのでご注意ください。 すだれの端に目などが触れると大変危険です。特にご注意ください。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。 ①蒲の表皮を包丁で磨く。 ②編み機で編み上げ。 ③上下に本すす竹をくくりつける。 ④上下ごま竹をくくりつけ、仙徳の花菱(金具)をつける。

- 別送

【管理番号】 45110

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

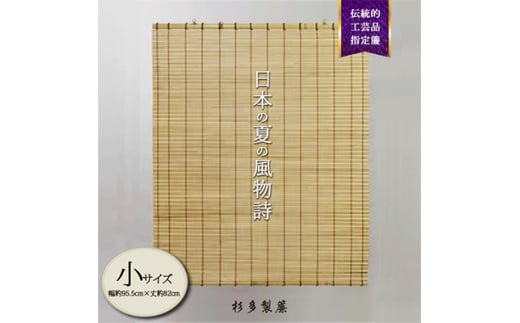

<小サイズ室外用>蒲芯簾 日除けすだれ和風(幅約95.5cm×丈約82cm) 1枚【1…

39,000 円

/////////////////////////////////////////////////////////// 日本の美・涼・夏 手の技・手の心… 伝統工芸美『簾』 /////////////////////////////////////////////////////////// 杉多製簾の簾は雅のこころを現代に伝える風物詩として愛され、ご利用いただいております。 経済産業大臣指定伝統工芸品・伝統的工芸品産業振興協会認定工芸品 夏の日差しを遮り涼しい風を通す日除け簾、日本の夏の風物詩。 ■生産者の声 1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■注意事項/その他 自然素材ですので日よけすだれを雨天時の使用後そのまま巻き上げておいたり多湿なところで使用するとカビが発生します。 もし発生してしまったら柔らかいタオルやタワシ等で水洗いし、天気のよい日に直射日光にあてて完全に乾燥させてください。 お子様などがぶら下がったりされると危険ですのでご注意ください。 すだれの端に目などが触れると大変危険です。特にご注意ください。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。 ①蒲の表皮を包丁で磨く。 ②編み機で編み上げ。 ③上下に本すす竹をくくりつける。 ④上下ごま竹をくくりつけ、仙徳の花菱(金具)をつける。

- 別送

【管理番号】 45110

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

<室内用>和風ブラインド 本麻 茶(幅約88cm×高さ約170cm)【1391657】

110,000 円

お部屋を涼しく演出する上品なこだわりの簾の『和風ぶらいんど』です。 夏の強い日差しをやわらかにする日本製ブラインドです。上下スライド可能で長さを調整できます。 簡単にお取り付けいただけます。 和室はもちろん、洋室にもお使いいただけます。 ■生産者の声 弊社の歴史は、1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■画像3枚目は杉多製簾外観です ■画像4枚目は吊り方のイメージ画像になります。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。①原材料のさらし工程を行う。②本麻を編み機で編む(綿糸)。③上下桟をつけ巻上(ウェーブアップ式)をセットする。 ■注意事項/その他 ※本製品は天然素材の為、極端に多湿な所でのご使用はお避け下さい。 (カビなどがくることがございます。) ※できるだけ水に濡らさないで下さい。濡れた場合は直ちに天日乾燥させてください。 ※画像はイメージです。

- 別送

【管理番号】 45061

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

<室内用>和風ブラインド 本麻 白(幅約88cm×高さ約170cm)【1391658】

110,000 円

お部屋を涼しく演出する上品なこだわりの簾の『和風ぶらいんど』です。 夏の強い日差しをやわらかにする日本製ブラインドです。上下スライド可能で長さを調整できます。 簡単にお取り付けいただけます。 和室はもちろん、洋室にもお使いいただけます。 ■生産者の声 弊社の歴史は、1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て、世を忍ぶうちに籠などを作り、村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■画像3枚目は吊り方の一つの例を掲載いたしました。 ※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。①本麻を編み機で編む(綿糸)。②上下桟をつけ巻上(ウェーブアップ式)をセットする。 ■注意事項/その他 ※本製品は天然素材の為、極端に多湿な所でのご使用はお避け下さい。 (カビなどがくることがございます。) ※できるだけ水に濡らさないで下さい。濡れた場合は直ちに天日乾燥させてください。 ※画像はイメージです。

- 別送

【管理番号】 45061

大阪府富田林市

大阪府富田林市

-

蒲芯すだれ・テーブルセンター 2枚組(約30cm×約40cm)【1391652】

21,000 円

日本の良き伝統が育てた自然のインテリア。 ■生産者の声 弊社の歴史は、1700年頃に武士が新堂村(富田林市若松町)に来て世を忍ぶうちに籠などを作り村人に伝えたのが始まりといわれており、わが社でも創業年月日は定かではありませんが、農業の傍ら竹簾・竹細工作りをしておりました。 専業として簾作りを始めたのは天保10年(1839年)からです。 現在では伝統的工芸品のお座敷簾・御翠簾(おみす)をはじめ日除け簾そして現在にマッチしたインテリアスダレなど簾作り一筋に日本の「美・涼」を伝えています。 ■注意事項/その他 ※本製品は天然素材の為、極端に多湿な所でのご使用はお避け下さい。 (カビなどがくることがございます。) ※できるだけ水に濡らさないで下さい。濡れた場合は直ちに天日乾燥させてください。 ※画像はイメージです。※本お礼品は、本市の伝統工芸品であり、区域内において、下記工程を行うことにより、完成品に至るすべての工程を行っています。①蒲の表皮を包丁で磨く。②編み機で編み上げ。③左右に本すす竹をくくりつける。④上下ごま竹をくくりつけ、仙徳の花菱(金具)をつける。

- 別送

【管理番号】 45071

大阪府富田林市

大阪府富田林市

8件中1~8件表示