チョイス限定 Indigo sashiko SAPPAKAMA 4サイズから選べる♪

お礼の品について

| 容量 | 1着 ※サイズをお選びください 生地:一本刺子生地(綿100%) ▼サイズ S/適正身長150-160、ウエスト(ゴム)62-88、総丈92、股下60、ヒップ56、裾巾16 M/適正身長160-170、ウエスト(ゴム)65-95、総丈96、股下64、ヒップ60、裾巾17 L/適正身長170-180、ウエスト(ゴム)70-100、総丈100、股下68、ヒップ64、裾巾18 LL/適正身長180-190、ウエスト(ゴム)74-130、総丈104、股下72、ヒップ68、裾巾19 ※単位はcmです。 ※製品によっては、若干の誤差があります。 |

|---|---|

| 事業者 | 株式会社 京屋染物店 他のお礼の品を見る |

| お礼の品ID | 6426816 |

お申し込みについて

| 申込条件 | 何度も申し込み可 |

|---|---|

| 申込期日 | 通年 |

| 発送期日 | 決済から1ヶ月程度で発送 |

| 配送 |

|

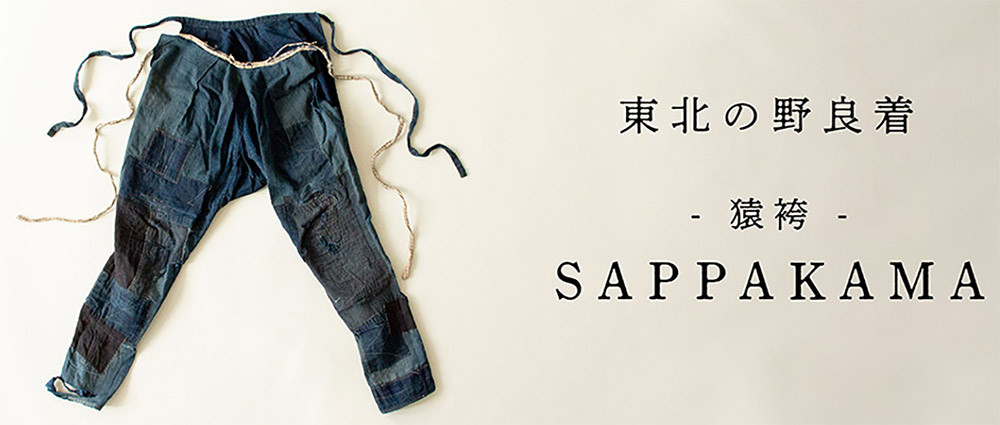

東北の野良着、さっぱかま。

猿のように軽快に動ける野良着として生まれた「さっぱかま(猿袴)」は、自然と共に農的な生活を営んできた東北で、農作業や職人の 作業着として愛用されてきました。

動きやすく考えられたさっぱかまの良いところはそのまま残して、より丈夫に、より使いやすく、 さらに格好良く仕立てたのがen・nichiの「sashiko SAPPAKAMA」。 作業のための相棒であり、そのまま出かけても格好いい。 しごとも暮らしも、手助けならぬ、足助けしてくれるフィールドパンツです。

はじめてのご注文は、分からないことだらけで特に不安かと思います。

お客様の疑問に一つ一つ丁寧にお答えし最後までサポートさせていただきますので、どうぞ安心してご注文ください。

【事業者】株式会社 京屋染物店

東北の野良着、さっぱかま。

猿のように軽快に動ける野良着として生まれた「さっぱかま(猿袴)」は、自然と共に農的な生活を営んできた東北で、農作業や職人の 作業着として愛用されてきました。 動きやすく考えられたさっぱかまの良いところはそのまま残して、より丈夫に、より使いやすく、 さらに格好良く仕立てたのが縁日の「sashiko SAPPAKAMA」。 作業のための相棒であり、そのまま出かけても格好いい。 しごとも暮らしも、手助けならぬ、足助けしてくれるフィールドパンツです。

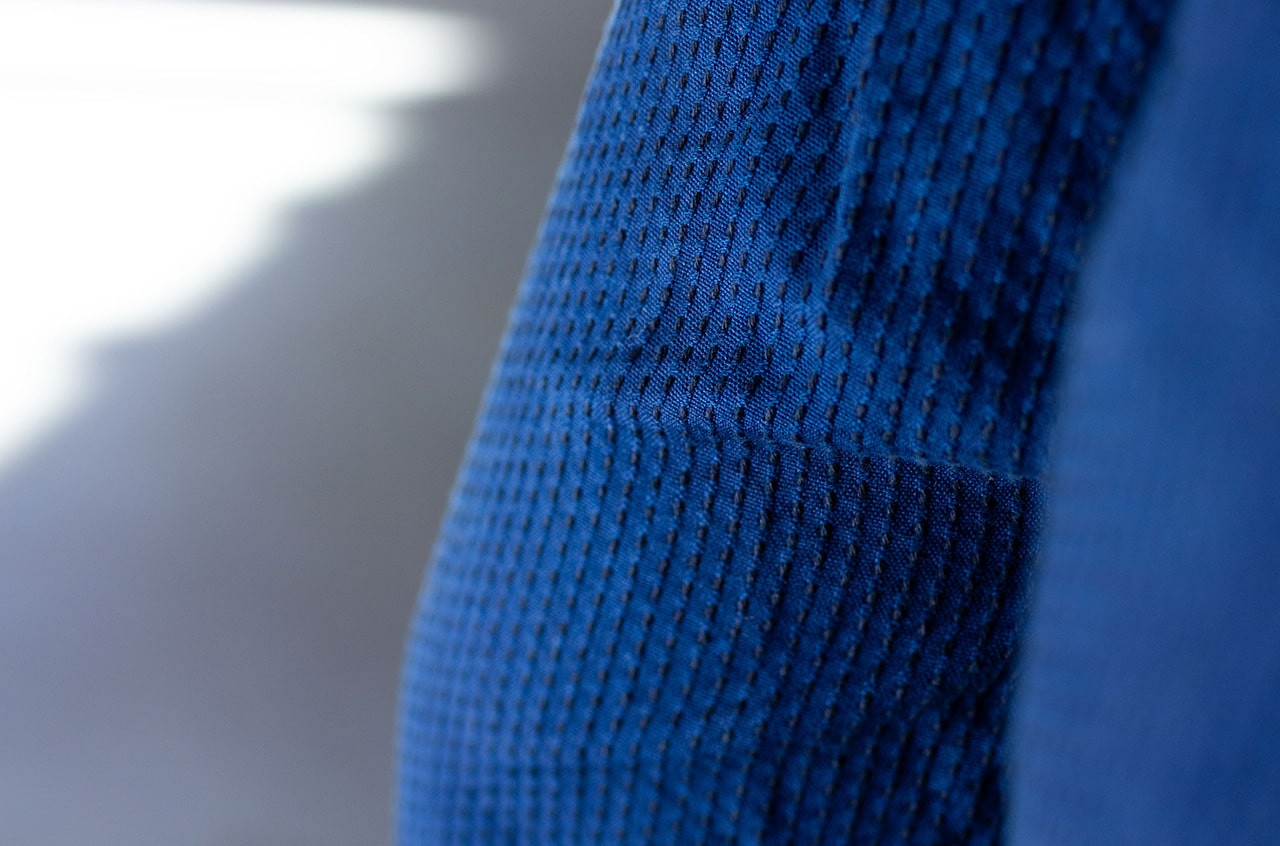

ヘビーに使える丈夫な刺子生地。

山仕事やDIYなどの作業シーンでも使えるように丈夫な一本刺子生地を選びました。 刺子生地は江戸時代から火消し(消防)半纏などに使われるほど、丈夫で力強い生地です。 中厚手の生地に太めの黒糸が織り込まれた一本刺子生地は、丈夫でありながらも硬すぎない風合い。 凹凸感のある印象的な生地を、紺・チャコール・カーキに染め上げました。

からだの形や動きに合わせた、こだわりの仕立て。

腰回りから太ももにかけてはゆったりと、足首に向けて細くなるかたち。 作業着としての動きやすさは残しつつ、余分なたるみを省いて見た目も かっこいいシルエットに。股下部分や、ふくらはぎ、普通のパンツにはない切り替えがあるのは、からだの形や動きに合わせて生地を当てているため。 着心地よく。足捌きよく。行きたいところへどこへでも連れていってくれます。

使いやすく、履きやすく。

すぐ使いたいものがたくさん入り、おしごとを助けてくれる、大き目のポケットが 前に2つ、後ろに2つずつ。ウエストは脱ぎ履きしやすいゴム仕様。キュッと結べるように紐も通しています。

※動画では色違いのSAPAKKAMAを着用しております。素材や質感の参考にご覧ください。

自社工場で染め上げています。

藍染めは別名ジャパンブルーとも呼ばれ、日本人の暮らしの中で最もポピュラーな色。

藍染めと聞くと、なんだか高級品のように感じますが、昔は自宅に藍甕(あいがめ)を持つお家も珍しいことではなく、気軽に染め直しも行われていたほど暮らしに根ざした庶民の色でした。

藍染めは、デニムのように経年変化を楽しめます。

使う人それぞれの色の落ち方があり、履き込んでいく過程で自分だけの1着に育てていける商品です。

色が褪せたら、染め直してまた違う表情を楽しむことができるのも藍染めの魅力です。

藍染めには2種類あり、天然の植物を使った藍染めとデニムに代表されるインディゴ染めがあります。どちらの染め方にもそれぞれの良さがあります。

天然染料を使った藍染めは、蓼科の植物からインディゴ成分(青い色味の成分)を抽出し、染め上がりも深い味わいが魅力的な染め方です。

インディゴ染めは、科学的にインディゴ成分を抽出したもので、濃色に染めやすく、染料の価格も天然染料に比べると安価に抑えることができます。

縁日は、良いものを手にとれる価格帯でお届けし、永く着続けてもらえる服づくりをしています。

より身近に、気軽に、藍色を感じていただき、色褪せたら染め直して何度でも着用いただきたいという思いで、インディゴを選んで染めています。

一着一着手染めで染める都合上、商品ごとの色味に多少差がございます。

また、インディゴ染めの特性上、多少の色ムラが生じることがあります。その個性も楽しんでいただけたら嬉しいです。

"あるものを使う"東北の知恵が詰まった裂織ループ。

製造過程でどうしても出てしまう残布で裂織のループをつけました。

東北の物を大切にする象徴としてのアイコンでもあり、暮らしの道具としてループにフックなどを引っ掛けることもできます。

※残布を使用しているので、裂織の色合いは写真と異なる場合があります。

みなさまのお手元にお届けするため、

職人がせっせとこしらえています。

職人による手作業で、一つひとつ丁寧に製作しています。

多少の色のムラや滲みがある場合がありますが、手染めの良さとしてご理解いただけるとうれしいです。

| カテゴリ |

ファッション

>

服

>

民芸品・工芸品 > 織物・繊維品 > 民芸品・工芸品 > 和装 > |

|---|

- 自治体での管理番号

- ichinoseki01770

- 地場産品類型

3号

一関市について

◆市の紹介

本市は、岩手県の南端に位置し、南は宮城県、西は秋田県と接しています。

首都圏からは450キロメートルの距離で、東北地方のほぼ中央、盛岡市と仙台市の中間地点に位置しています。

一関市の総面積は1,256.42k㎡であり、東西は約63km、南北は約46kmの広がりがあります。

人口は118,015人(H30.8.1現在)で、人口、面積とも岩手県で2番目の規模となっています。

◆歴史・沿革

本市の歴史は古く、平安時代には安倍氏、藤原氏が独自の文化を築き上げ、その後葛西氏、伊達氏、田村氏の治世下に置かれました。

明治の近代化以降の地域の成り立ちは、廃藩置県によって、胆沢県、一関県、水沢県、磐井県と変遷し、明治9年に岩手県に編入されました。

昭和の大合併によって合併前の8市町村となり、平成17年9月に1市4町2村が新設合併、平成23年9月に編入合併し現在に至っています。

◆自然

本市は、四季折々に多彩な表情を示すめぐみ豊かな自然に包まれています。

市の西側にある栗駒山の周囲には深い森が広がり、湯量豊富な須川温泉をはじめ多くの温泉に恵まれています。

市の東側にある室根山をはじめ緩やかな丘陵地が広がる北上高地は穏やかな隆起準平原で、なだらかな高原には牧場が各所に開かれています。

北上平野の南端部にあたる市の中央部には標高の低い平地が広がり、東北一の大河北上川が緩やかに流れています。

北上川の支流、磐井川の中流域には渓谷美を誇る厳美渓、砂鉄川には石灰岩地帯を深く刻み込んだ猊鼻渓があり多くの観光客が訪れる名所となっています。

◆文化

本市には、世界文化遺産「平泉」の関連遺産として世界遺産暫定リストに登載されている骨寺村荘園遺跡があるほか、平泉文化にゆかりのある遺跡などが各地に残されています。

また、古くから受け継がれてきた南部神楽をはじめとする伝統芸能や行事が数多く息づいているとともに、国指定重要無形民俗文化財の室根神社祭のマツリバ行事、県内有数の規模を誇る川崎地域の花火大会、奇祭として知られる大東大原水かけ祭りや縄文の野焼きを再現した藤沢野焼祭など各地で行われる独特の祭りも豊富です。

古くから冠婚葬祭や農作業の節目、季節の行事などの場面で、もちをついてふるまう「もち食文化」があります。

岩手県 一関市