みんなで創ろう!水車の水輪 三鷹市大沢の里水車経営農家水輪再生プロジェクト

カテゴリー:まちづくり

寄付金額 2,684,000円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 134.2%

- 支援人数

- 100人

- 終了まで

- 受付終了

東京都三鷹市(とうきょうと みたかし)

寄付募集期間:2020年10月1日~2020年12月31日(92日間)

東京都三鷹市

三鷹市では、地域に根差した文化財などをその景観を含めて保存・活用する取り組み「三鷹型エコミュージアム事業~三鷹まるごと博物館~」を行っています。この事業は市民参加で行うことが大きな特徴です。

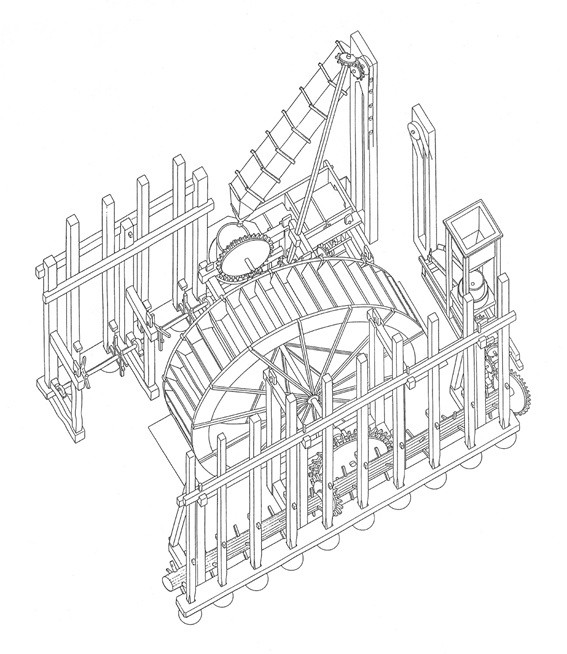

江戸時代から今に残る大沢の里水車経営農家の市民協働による保存活用は、日本のエコミュージアムの取り組みの代表例ともいえるものです。老朽化した水車の水輪(みずわ)を再生し、みんなの力で未来に伝える取り組みとして、直径4.6mの大型の水輪の再生工事をクラウドファンディングを活用して行います。

2万円以上のご寄付を頂いた皆様のうちご希望の方には、施設内に設置するネームプレートにお名前を掲示させていただきます。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

三鷹市大沢の里水車経営農家水輪再生プロジェクトに参加しませんか

三鷹市大沢の里水車経営農家を、市民の力で未来に伝える取り組みです!

「三鷹型エコミュージアム事業~三鷹まるごと博物館~」の推進

三鷹市大沢の里水車経営農家は、江戸時代後期の文化5(1808)年頃に創設されました。多機能性を持つ両袖型の大型水車として、規模・形式ともに武蔵野地域を代表する営業用水車が現存する価値は高く、平成10(1999)年には東京都有形民俗文化財に指定されています。ほぼ木製でつくられた水車機構の回転による摩滅や破損に対応するため、かつては部材の交換と補充が計画的に行われていました。敷地内には、摩滅に強いシラカシや、杵や心棒に使うケヤキが植えられ、用途に応じた樹種が準備されています。通常8~10年ほどで交換時期を迎える水車の水輪には、水に強いアカマツが使われ、倉庫には次の交換に備えた部材が確保されていました。

今、再び、水輪の交換時期を迎え、新しい水輪の再生工事が始まります。江戸時代から続く貴重な水車を維持するためのこのプロジェクトに多くの方のご参加をお待ちしています。

2万円以上ご寄付を頂いた皆様のうちご希望の方には、施設内に設置するネームプレートにお名前を掲示させていただきます。

地元の子どもやファンに愛される水車「しんぐるま」

「しんぐるま」は、使われないままひっそりと残された状態で、市民によって再発見されました。「しんぐるま」を未来に伝えたいという熱い思いは、「市民解説員」へと引き継がれ、毎日、解説活動が行われています。また、多くの子どもたちが「しんぐるま」の見学に訪れています。「奇跡的に残された『しんぐるま』の魅力を、多くの方に知ってもらい、未来に伝えたい。」という市民解説員の思いから、今回のプロジェクトは始まりました。

動かすことが保存につながる水車機構

水車の水輪は、施設内を循環する水力によって回転させ、その様子を見学することができます。直径4.6mの水輪が稼働する様子は圧巻です。また、水車機構は一年に4回の定期検査を行い、各部材を動かすことで維持・管理と保存を行っています。その内の1回は、水車機構のほとんどを一度に稼働させ、実際に精米製粉作業を行い、その様子を特別公開しています。(毎年10月に実施)。他の部材と比べ、毎日稼働させている水輪は、現役の頃とほぼ同じく経年劣化を被るため、通常8~10年で交換時期を迎えます。現在の水輪が設置されたのは、平成22年(2010)年のため、10年以上を経過し、腐食や膨張などによる劣化が著しい状態です。

工事では、市内産のアカマツを用い、同じ設計図から元の水輪と全く同じものを再生し、その技術の継承も図ります。工事の各工程はすべて記録し、クラウドファンディングの取り組みも含めて、令和2年度の文化財補修の記録を作成します。

大沢の里水車経営農家の「しんぐるま」の歴史

武蔵野地域の水車は、江戸時代以降、新田開発に伴う用水網の整備に呼応して、各地に多く設置されていました。大沢の里水車経営農家の水車「しんぐるま」は、文化5(1808)年頃創設され、昭和43(1968)年頃までの160年もの間稼働を続けていた営業用の水車です。

水車が生み出す動力の利用は、人力や牛馬力を主としていたそれまでの農村の暮らしと、産業技術の近代化を推進し、明治時代末期から大正時代にかけて、水車の利用は最盛期を迎えます。しかし、その後、昭和に入ると産業構造の革新に伴い、水車利用の頻度は減少し、各地の水車は取り壊されていきます。「しんぐるま」も、野川の改修工事により湧水が出来なくなり、昭和43年頃に水輪も停止することとなりました。「しんぐるま」を経営してきた

峯岸家では、電力を利用した製粉機械の稼働を続ける一方、使われなくなった水車機構は、そのままの状態で残されていました。

平成になった頃、野川の回りを散歩していた市民が、ひっそりと残されていた水車機構の存在に驚き、歴史を語る貴重な資料を未来に残すため、市民の有志による水車守(峯岸清さん(故人))への聞き取りや見学会などの活動を開始しました。通常8~10年ほどで交換されていたという水輪が、部材の確保から再生まで計画的に行われていたということも、聞き取りによって初めて知られるようになりました。

その時の水輪は朽ちかけていました。いつか水車を再び回したいという思いは、多くの人々を動かし、確保されていたアカマツ部材を組立て、もう一度水車を回すための水輪の再生が市民の手で行われました。

現在の水輪は、その時市民によって作成され、三鷹市に寄贈されたものです。

再び、水輪を再生するために

「しんぐるま」の保存・公開活動は、その後、三鷹市と市民との協働で行われるようになり、水路の循環システムの整備を経て、平成22年度から動態保存と公開活動が続けられています。新たな公開活動から10年余りを経て、水輪の老朽化に対応するため、再び、水輪の再生プロジェクトを開始します。

工事では、市内産のアカマツを用い、同じ設計図から元の水輪と全く同じものを再生し、その技術の継承を図ります。工事の各工程はすべて記録し、クラウドファンディングの取り組みも含めて、令和2年度の文化財補修の記録を作成します。

江戸時代から続く貴重な水車を維持するため、このプロジェクトに多くの方のご参加をお待ちしています。

大沢の里水車経営農家文化財指定と保存の経緯等

平成6(1994)年度

母屋修理工事

平成6(1994)年4月

水車・古民家(母屋)が峯岸清氏から三鷹市に寄贈される。

平成6(1994)年7月

三鷹市文化財指定 有形文化財「古民家(峯岸清氏旧宅)」

平成10(1998)年3月

「武蔵野(野川流域)の水車経営農家」の名称で、東京都から有形民俗文化財に指定される。

平成11(1999)年~13(2001)年度

土蔵・物置修理工事

平成15(2003)年3月

屋敷地を三鷹市が購入。土蔵・物置・カッテが峯岸清氏から三鷹市に寄贈される。

平成17(2005)年度

カッテ修理工事

平成20(2008)年度

母屋修理工事

平成21(2009)年8月

「旧峯岸水車場」の名称で、日本機械学会から機械遺産に認定される。

平成21(2009)年度

水車稼動整備工事 市民の手で作成された水輪が三鷹市に寄贈される。

平成22(2010)年11月

大沢の里水車経営農家一般公開活動が開始

アカマツ部材の確保

水車の水輪の寿命は通常8~10年と言われています。大沢の里水車経営農家の現在の水輪は、旧所有者であった峯岸清さん(故人)が、保管していたアカマツ部材を利用し、「水車の水輪をつくる会」の皆さんと、その意思を汲んだ多くの寄付によって作成され、平成21年に三鷹市に寄贈されたものです。平成22年11月から始まった、水車の稼働公開から10年以上が経過し、水輪の老朽化が目立つようになってきました。

水輪は、水に強いアカマツが使われています。現在の水輪部材は、峯岸さんが都立井の頭恩賜公園にあったものを譲り受け、将来の交換に備え保管していたものです。

水輪ばかりではなく、木でできた水車の部材は、強い力や摩擦、水にさらされるため、常に部材が交換できるように準備されていました。

水車小屋の敷地には、杵や歯車の心棒に使うためのケヤキや、もっとも摩擦にさらされる歯車と、歯車から杵に力を伝えるための羽小板とよばれる部材に使う、固い樫の木が植えられています。木でできた水車を維持するために、部材を計画的に保存しておくことは水車守の大事な仕事のひとつでした。アカマツは、かつて武蔵野台地を代表する樹木で、いたるところで見ることができました。だから、峯岸さんも自分の家の裏に、あえて植えることはしなかったかもしれません。しかし、昭和40年代のマツクイムシの大発生と市街地化の進行により、今ではアカマツの姿を見ることも少なくなりました。

次の水輪も、できれば市内で育ったアカマツを使って作りたい。水車を愛し、その魅力を伝える活動を続けている大沢の里水車経営農家市民解説員のボランティアはそう考えていました。ですが、三鷹市内で部材に使えるようなアカマツを確保することは、現代では簡単なことではありません。

そんな中、広大なキャンパスを持つ国際基督教大学で、令和元年の台風被害を受けて、樹木の診断と整備計画が進められているとの情報が寄せられ、アカマツ伐採の予定があることも分かりました。

国際基督教大学の方々からは、地元三鷹でのエコミュージアムの取り組みにご賛同をいただき、アカマツ部材の提供をご快諾いただけることになりました。

ご寄付をいただいた方へ

しんぐるまサポーターに登録しませんか?

ご寄付いただいた方でしんぐるまサポーターに登録していただくと、水輪再生工事の様子を電子メールで配信します(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで不定期配信予定)。

ネームプレートの作成

2万円以上ご寄付をいただいた皆様のうち、ご希望の方には、施設内に設置するネームプレートにお名前を掲示させていただきます。

現在進捗情報はありません。

東京都三鷹市

江戸時代にお鷹場だった3つの領にまたがる10ヶ村が、明治22年に合併した際に「三鷹」の名は生まれました。水と緑豊かな郊外住宅都市として、開園から100年を超えた「都立井の頭恩賜公園」や、大正時代から続く「国立天文台」、明暦の大火(1657)年)をきっかけに、今も地割が残る下連雀地区の街並み等、市域全体を博物館と見立てる「三鷹まるごと博物館~三鷹型エコミュージアム事業~」に取り組んでいます。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。