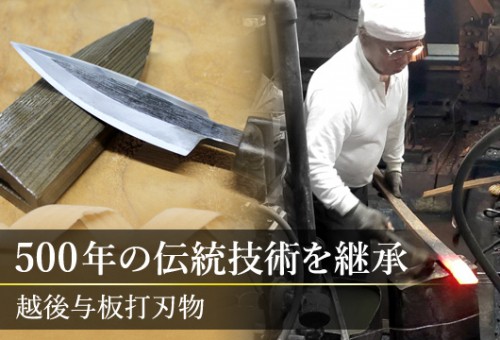

500年の伝統をもつ「越後与板打刃物」の技術を後世に残したい!~後継者を発掘・育成し、継承~

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 1,116,000円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 111.6%

- 支援人数

- 55人

- 終了まで

- 受付終了

新潟県(にいがたけん)

寄付募集期間:2019年12月9日~2019年12月29日(21日間)

新潟県×越後与板打刃物伝承会

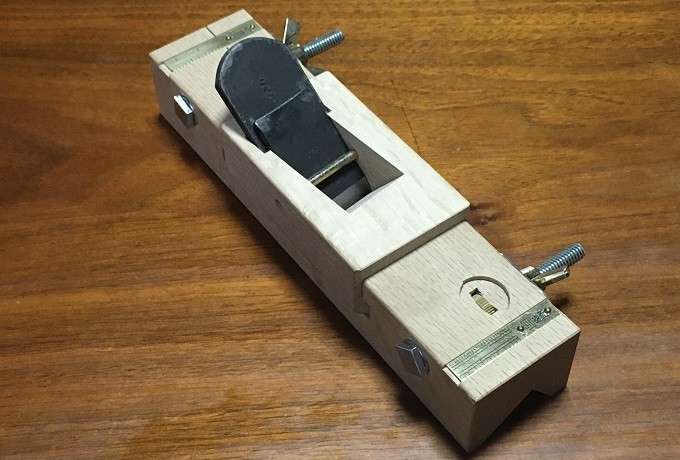

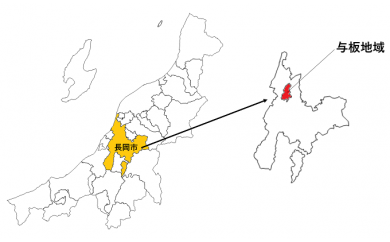

与板打刃物は500年の伝統をもつ伝統工芸品です。新潟県長岡市の与板地域で製作された鉋(かんな)や鑿(のみ)は日本を代表する宮大工に愛用され、伊勢神宮や出雲大社などで使われています。

日本の伝統建築を守る与板打刃物ですが、伝統工芸士の資格を持つ職人が4人となってしまったうえに最も若い職人も60歳となってしまい、存続の危機に瀕しています。伝統技術を守るため、「越後与板打刃物伝承会」では、「後継者の発掘・育成」と「職人の技術の記録・保存」に動き始めました。

後継者が育成されるとともに、伝統工芸士である職人の技術を後世に残すことで日本の伝統建築を守る一助にしたいと考えています。

※頂きました個人情報は、新潟県より寄附先の越後与板打刃物伝承会へ提供し、お礼の品の発送等に活用させていただきます。

500年の伝統をもつ日本を代表する「越後与板打刃物」の文化を途絶えさせないために

後継者を発掘・育成し、継承!技術を後世に残したい!

越後与板打刃物は、500年の伝統を持つ、伝統工芸品です。

与板で製作された鉋(かんな)や鑿(のみ)などの道具は、日本を代表する宮大工に愛用され、伊勢神宮や出雲大社などで使われています。

日本の伝統建築を陰で支えているのが、与板の打刃物なのです。

与板打刃物の歴史は、戦国時代にさかのぼります。

与板城主となった直江実綱(あの有名な直江兼続の義父です)が、刀鍛冶を連れてきて、与板で刀づくりが始まりました。そして、江戸時代中期以降、鍛冶の技術を活かして大工道具づくりが始まり、現在まで脈々と伝統の技術を継承してきました。

そんな長い歴史を持つ越後与板打刃物ですが、現在、存続の危機に瀕しています。

一時は300軒を数えた鍛冶屋も次々と廃業し、今や伝統工芸士の資格をもつ職人は4人になってしまいました。

さらに、4人の中で最も若い職人が60歳になり、このまま技術を継ぐ人がいなければ、伝統の技術が途絶えてしまうことになります。

一方で、「後継者になりたい」という方が、ありがたいことに年に2~3人来て頂いています。

しかし、やむなくお断りしているのが現状です。理由は、経済的な問題です。

後継者になって頂く方は、地域おこし協力隊の制度や長岡市の補助金を活用してお給料をお支払いすることができますが、受入側の職人に対する支援はありません。

もちろん、伝統の技術を後世につないでいくため、なんとか頑張って受け入れたいとは思いますが、実態としては、

収入減:危険な作業を伴うため、修行初期はつきっきりで指導する必要があり、その間、商品の製作が難しい

支出増:お弟子さんのつくったものはすぐには商品にならないため廃棄せねばならず、材料費の負担が重い

といった理由があり、元々経済的な余裕があるわけではないため、受入が難しいのです。

職人の高齢化・後継者の不在の問題は、数年前から課題だと認識していました。

我々の年齢を考えても、越後与板打刃物が今後も存続していくのかどうかの分水嶺に立っていると感じています。

そこで、今回が最後のチャンスと思い、若手職人(と言っても60代)の3人で協力し、後継者育成プロジェクトを始めることになりました。

私たちは、打刃物を作ることによって、日本の伝統建築を支えていると自負しています。

ぜひ越後与板打刃物を守るため、日本の文化を守るため、ご協力をお願いします。

本気の伝統技術継承

後継者を発掘と育成、技術アーカイブの2本柱で取り組みます!

本プロジェクトは、

①後継者の発掘・育成:職人によるマンツーマン指導

②技術アーカイブ:職人の技術の記録・保存

の2本柱で取り組み、我々の伝統技術を次世代へ継承していきます。

①後継者の発掘・育成:職人によるマンツーマン指導

後継者の志望者を全国から募集し、志望者に職人が1日マンツーマンで指導する体験会に参加して頂きます。

お互いに適正を確認し、合意ができれば、伝統工芸士である職人の弟子(お弟子さん)となって頂きます。お弟子さんには、長岡市の補助金を活用してお給料をお支払いする予定です。

お弟子さんには、数年かけて技術を伝えていきます。最低5年程度で、基礎的な技術は伝えたいと思っています。

受入可能な職人が2人おりますので、お弟子さんも2人まで受入可能です。2020年中にお弟子さん2人と活動を開始することを目標にしています。

(今後協力してくれる職人が増えれば、お弟子さんの受入人数も増やすことができます。)

②技術アーカイブ:職人の技術の記録・保存

我々職人が、弟子が独り立ちするまで指導できるに越したことはないのですが、年齢を考えると万が一ということがあり得ます。

そのため、我々の技法・技術を画像・動画・文書で保存し、後輩達が参考にするための資料を作ります。

寄附金の使い道と実施スケジュール

寄附金の使い道:後継者を全国から募集・受入するための費用の一部

【計】1,000,000円

【内訳】

・材料棚や砥石等の整備費用 150,000円

・完成品試用小屋の整地と設置の費用 730,000円

・その他、諸経費:12万円

【寄附金の取扱い】

・目標金額に達しなかった場合:当会の基金に積み立てし、本プロジェクトへ活用させて頂きます。

実施スケジュール:2020年中にお弟子さん2人と活動を開始することが目標!

2020年冬~春:体験会の広報準備・鍛冶場の受け入れ態勢整備

2020年春~夏:体験会の広報実施

2020年夏~秋:体験会実施

2020年秋~ :お弟子さん受入

お弟子さんの受入で町を元気に

市民や外国の方にも与板の打刃物が愛されますように!

これからは、伝統だけにこだわっていては、職人は食べていくことが出来ません。伝統を守るために、常に利用者のニーズに応え続ける努力が必要です。

刃物づくりの基礎技術を身に着けることで、様々な刃物に応用することができます。弟子になる方には、早く技術を習得し、若い感性で新たな商品を次々に開発してもらいたいと考えています!

お弟子さんの受入は技術の継承以外の効果もあると考えています。

若い移住者というのは地域で珍しい存在になりますので、地域の方からかわいがってもらえるのではないでしょうか?お弟子さんが修行を始めたことで、与板地域が元気になると嬉しいです。

与板打刃物の実態は、新潟県民や長岡市民にもあまり知られていない現状があります。

本プロジェクトをきっかけに、県民・市民にも与板打刃物について知って頂き、親しんでもらえるようになるとありがたいと考えています。

実は、最近は外国からの引き合いも来ており、今後は外国人・海外への販売を拡大することもできると思います。

我々は、外国人に好まれる「サムライ」の日本刀を作っていた鍛冶屋の末裔です。

大工道具も作り方のベースは日本刀と同じです。ぜひとも海外に打って出て、おおいに稼いでもらいたいと思います。

お弟子さんになった方がまたお弟子さんを取り、そのまたお弟子さんが…という風に、与板の打刃物が皆様から必要とされ、伝統が将来にわたって続いていくことを願っています!

プロジェクトを応援する声

文化財修理大工(瑞宝単光章 受章) 田中健太郎さん

文化財の修理に従事して50年になります。工事を通して、建立当初の苦労や工夫に思いを馳せ、200年・300年後の大工さんに笑われないように精一杯の仕事をすることをモットーに、これまで仕事に臨んできました。この度、与板の打刃物が存亡の危機にあると知り、私もぜひご協力をしたいと考え、筆を執りました。

私達大工の仕事は、鍛冶屋さんが作る道具が無ければ成り立ちません。今や、鉋や鑿といった道具は、工場で大量生産され、誰でも簡単に買うことが出来ます。しかし、私や多くの宮大工は、伝統の与板打刃物を使っています。

文化財の修理は、細かく正確な作業が要求され、同時に、機械ではできない趣(おもむき)を表現しなければなりません。これまで培った自分の技術を信じ、他の追随を許さない切れ味をもつ与板打刃物を使い、全身全霊で仕事にあたります。大工の力と道具の力が合わさって、皆さんが目にする文化財は維持されているのです。

与板打刃物が無くなれば、日本全体の大きな損失です。宮大工の一人として、与板打刃物へのご支援を、お願い申し上げます。

刃物商 水品助春商店 水品和春さん

地元与板で越後与板打刃物を扱って40年になります。職人さん達のつくる製品は、他の追随を許さぬ切れ味で、宮大工さんを始めとして、あらゆる木工関係の職人さんから大変に好評を頂いています。

職人さんの数がこの数十年で大きく減り、与板の打刃物が無くなってしまうのではないか、と私も危機感を持っていました。正直に申し上げて、職人さんがいなくなれば、私ども刃物商も含めて、周辺産業も廃業が相次ぐと思います。

それだけ、越後与板打刃物の職人さん達は、地域の経済を支えているのです。その意味でも、この度、若手職人が立ち上がり、技術の伝承のために活動を開始したことは、大変に素晴らしいことだと思います。

今回のプロジェクトを通して、若い後継者が現れ、与板に活力を与えてくれることを願っています。私も刃物商の立場として、若き職人の育成そして活躍を支援していきます。

長岡市議会議員 豊田朗さん

この地域で誕生した者は、子どもの頃から近所の鍛冶屋から聞こえてくる鉄をたたく音とベルトハンマーが動く音で育ってきました。現代の若者たちも同様に学校の総合学習で長年続いている与板鍛冶の体験学習やイベント等を通して、直接この伝統に触れてきております。住民のみならずこの地域の出身者にとって伝統の打刃物は、まさに自身の基礎となるアイデンティティーであり、打刃物の消滅は故郷を失うのも同然であります。

幸いなことに、この地域は外部人材の定住に大変適しております。地域の活性化事業に多くの移住者が積極的に関わり活躍されており、数年前より外部の起業家が地域の空き家を利活用して起業されるケースも多く、地域の若手事業主と協働して商店街の活性化に取り組み、徐々に成果を上げております。

後継志願者の方が、技術習得を通して今まで我々が気付かなかった打刃物の新たな魅力を創出し、住民とともにその宝を磨き上げてくれるものと期待しております。何卒、地域住民の打刃物に対する思いや与板の住民性をご理解いただき、志願者と彼らを育成する受入事業者への経済的支援を切に願うところであります。

寄附者のみなさまへ

新潟県からのメッセージ「地域づくり団体を県が応援していきます!」

新潟県内には経済産業大臣から伝統的工芸品の指定を受けた品目が13産地、16品目ありますが、その中の一つ「越後与板打刃物」は、戦国時代から500年その伝統が受け継がれてきた日本を代表する打刃物の一つです。

実は、伊勢神宮や出雲大社の建築に携わる宮大工の方々が「越後与板打刃物」を利用していることは、本プロジェクトについてお話をいただくまで知りませんでした。

県内で日本の伝統建築を支える素晴らしい道具が製作され、伝統が受け継がれてきたことに、新潟県民として誇りに思うと同時に、伝統工芸士の技術を受け継ぐ後継者の育成が急務であると感じました。

当県の「クラウドファンディングを活用した地域づくり活動資金調達事業」を通して全国の皆様に「越後与板打刃物伝承会」の取組を知っていただき、活動にご協力を賜りたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

越後与板打刃物伝承会からのメッセージ

私(水野清介)の家は代々鍛冶屋の家系で、500年の伝統を引き継いできました。10代の頃、父親から厳しく指導を受けたことを昨日のことのように思い出します。以来50年、伝統工芸士となりましたが、私自身も「生涯修行中」という心構えで日々、鍛冶を続けています。

元来職人で、アピールや宣伝はあまり得意ではありません。言葉足らずの部分もあるかと存じます。

我々の想いをお汲み取り頂き、ぜひともご支援頂ければ幸いです。伏してお願い申し上げます。

越後与板打刃物伝承会からのお礼の品一覧:職人が丹精込めた伝統工芸品

【注意事項】

・頂きました個人情報は、新潟県より寄附先の越後与板打刃物伝承会へ提供し、お礼の品の発送等に活用させていただきます。

-

2019年12月30日 12:37

目標金額達成の報告と引き続きの応援のお願い

12月29日、本プロジェクトの目標金額を達成いたしました。

多くの皆様からご寄附をいただき、目標額に達することができました。改めてご支援いただいた皆様に、感謝申し上げます。

越後与板打刃物伝承プロジェクトはここからスタートです。500年の伝統を後世に伝えるため、精一杯活動して参ります。

引き続きのご支援、よろしくお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

新潟県

新潟県長岡市の与板地域は、長岡市北部の信濃川の左岸沿いに位置しています。戦国時代に与板城主となった直江実綱が刀鍛冶を連れてきたことから刀づくりが始まり、江戸中期以降に大工道具づくりが始まりました。この打刃物の技術は、1986年に経済産業大臣(当時は通商産業大臣)より「越後与板打刃物」として伝統的工芸品産業の指定を受けました。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。