【2025年版】日本一海ごみが流れ着く対馬の海を守りたい!”OceanGoodArt”をご支援ください!

カテゴリー:自然・環境

寄付金額 852,000円

目標金額:3,500,000円

- 達成率

- 24.3%

- 支援人数

- 44人

- 終了まで

- 受付終了

長崎県対馬市(ながさきけん つしまし)

寄付募集期間:2025年10月15日~2026年1月12日(90日間)

長崎県対馬市×YAMAP

【重要】限定返礼品について==========

※12/8(月)10時 更新

「限定返礼品」追加のお知らせ

予定していた返礼品が全て登録されました。

・海洋プラスチック製 アクセサリー

・海洋プラスチック製 壁掛け時計

・海洋プラスチック製 キーホルダー

・環境スタディプログラム(海ごみ授業、海岸視察、シーカヤック体験がセットになった体験型の返礼品)

=======================

みなさまのご支援で昨年は500万円を達成した本プロジェクト、今年もみなさまの温かいご支援をお待ちしております!

本プロジェクトは「YAMAPふるさと納税」とコラボレーションしているプロジェクトとなっており、YAMAPのサイトからもお申込み可能です。

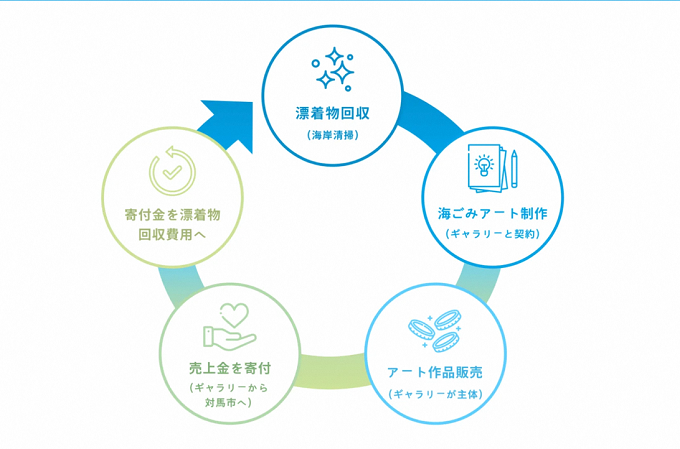

「Ocean Good Art (オーシャングッドアート)」は、日本一海ごみが流れ着く島、「対馬」で漂着ごみの回収率を向上させるための活動を行っている対馬市のプロジェクトです。漂着物を使ったアート作品を制作・販売し、その収益を対馬の漂着ごみ回収・処理の財源に充てる取り組みや、アート作品の展示を通じた海ごみ問題の啓発等の取り組みを行っています。

アート作品の購入者には証明書として”NFT”を発行し、最終的にはその”NFT”によって、海ごみ問題解決に関わる様々なステークホルダーがつながり、ともに活動していく”DAO”的なコミュニティを目指しており、アートの力で対馬の漂着ごみの回収量を増やすことで、日本海に流れ込む海洋ごみの量を減らすことに貢献したいと考えています。

みなさまからご支援いただいた寄付金は、GCF目標の達成、未達成に関わらず当プロジェクト運営費および漂着ごみ回収・処理財源として活用させていただきます。

・寄付金の用途

1.プロジェクト運営費

・事務局運営費

・Webサイト保守費

・その他、運営に必要な経費

2.漂着ごみ回収・処理費用

・目標金額を上回った場合は、漂着ごみ回収・処理費用等に直接活用します

・返礼品について

本GCFプロジェクトの「限定返礼品」を選択できるようになっています。

対馬の海岸で収集した海洋プラスチックや流木を活用したアップサイクル商品(時計、アクセサリー)や、今年からは体験型の返礼品として対馬でのシーカヤック体験と漂着ごみの現場視察をパックにした「環境スタディ」をご用意しています。そして、11月の中旬からはペットボトルキャップをアップサイクルした「キーホルダー」が追加される予定です。地元、対馬高校の生徒がデザインした作品もありますので、定期的に返礼品をチェックしていただけると幸いです。

【日本一】海ごみが流れ着く島、対馬の海を守りたい!「Ocean Good Art」をご支援ください!

ご挨拶

数あるプロジェクトの中からご覧いただきありがとうございます!対馬市SDGs戦略課の久保です。

昨年は、38名の方に総額5,005,672円をご支援いただきました。目標金額を大幅に上回ることができ、ご支援いただいた皆様にはこの場をお借りして感謝申し上げます。本当にありがとうございました!

「Ocean Good Art」はみなさまのご支援のおかげで、海ごみアートを通じた”オーシャングッド”な取り組みを行うことができています。

今年度もGCFを実施しますので、ご支援いただけると幸いです。

昨年度GCFとの変更点

昨年から「GCF限定返礼品」として海洋プラスチックや流木をアップサイクルした時計やアクセサリーなどをご用意しましたが、ありがたいことに、この「OceneGoodArt」の活動に賛同していただける地元事業者さんが増えて、今年は返礼品のラインナップを拡充することができました。

新たに追加されたのは、対馬市として初となる体験型の返礼品として、対馬の雄大な海を冒険するシーカヤック体験と漂着ごみ現場視察をセットにした「環境スタディ」をご用意しました。

そして、11月中旬からは、ペットボトルキャップをアップサイクルしたキーホルダーが追加されます。対馬高校の生徒がデザインしたものもあります。

どれも対馬ならではの返礼品となっていますので、ご確認いただけると嬉しいです。

返礼品をご希望される方は、緑色の寄付ボタンの下にある「お礼の品を選んでこのプロジェクトへ寄付をする」からお申し込みください。なお、本GCF限定返礼品はアップサイクルとなっており、すべて手作りの一点ものです。数に限りがありますので早めのお申込みをお願いいたします。

また、「返礼品なし」も選択可能ですので、「純粋に寄付をしたいだけで返礼品はいらないよ!」という方は、「緑色の寄付ボタン」からお申し込みください。

これまでの活動

さて、対馬は日本一海ごみが流れ着く島と言われておりまして、その量は毎年約4万㎥(重さにして約900トン)と言われていますが、回収・処理できているのはそのうちの約8,000㎥にとどまっています。詳細は後述しますが、限られた予算の中では海ごみ回収が追い付かず、対馬の海岸にはごみがたまり続けています。

この状況を少しでも改善すべく立ち上がったのが「OceanGoodArt」です。

では、「OceanGoodArt」は具体的にどのような活動をしているのか、そしてGCFでご支援いただくことでどのような活動を実現できるのか、みなさまへご報告・ご紹介します。

■作品制作

2024年、福岡を拠点に活動されている廃材アーティスト「しばたみなみ」さんへアート作品制作を依頼。1月〜2月、対馬に滞在しながら海岸を巡って漂着物を集めて、「祠(HOKORA)」をコンセプトとして6つの作品を制作していただきました。この滞在制作にかかる費用はみなさまからの寄付で実現しています。

作品を眺めていると、本来は”捨てられ、海に流され、役目が終わったはずのモノたち”が、アーティストによって命を吹き込まれて蘇ったような感覚が湧いてきます。

作品の詳細が気になる方は「OceanGoodArt」のWebサイトまたはInstagramをご覧ください。

また、作品制作の様子を動画にまとめていますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。作品に込められた”想い”や”ストーリー”を、みなさまにも感じ取っていただければ幸いです。

そして、作品が完成してからは島内外17ヶ所で作品展示を行っています。昨年は九州だけでの展示でしたが、今年は大阪・関西万博のイベントで作品展示と子ども向けの海ごみオブジェづくりワークショップを開催したり、横浜のヤマハ発動機さんのリジェラボの共創イベントで展示させていただいたりと、都市部での展示を行うことができました。

”海ごみアート”という”カタチあるモノ”によって、少しでも多くの方が海ごみ問題に興味関心を持ち、考えるきっかけとなるよう啓発活動を続けています。

■過去の作品展示

2024年

・2月 作品完成お披露目会実施(hatoba)

・3月 対馬学フォーラム

・4月 対馬市市制20周年記念式典会場

対馬市交流センター4階ギャラリー

・5月〜6月 半井桃水館2階ギャラリー

・6月 厳原港国内ターミナル1階

・7月 日米韓海洋環境シンポジウム(アクロス福岡 国際会議場)

大丸福岡天神店本館3階婦人服売り場

・10月 ベイサイドプレイス博多アクアリウム前

・11月 十八親和銀行長崎営業本店

対馬空港ターミナル1階到着ロビー

・12月 対馬空港ターミナル2階売店前

2025年

・2月 十八親和銀行対馬支店

対馬青年の家(第2回協働隊フェス)

・2月~5月 十八親和銀行対馬支店

・6月 大阪・関西万博ブルーオーシャンフェス(野外イベント会場MATSURI)

横浜 ヤマハ発動機リジェラボ

島外の展示には、作品の運搬費や設営するスタッフの交通費・宿泊費がかかります。この展示にかかる費用もみなさまからの寄付金を活用させていただいております。

今後も島内外の様々な場所で展示をしていく予定です。展示場所をご提供いただける方がいらっしゃれば、ご連絡いただけると幸いです。

■啓発イベント、セミナー登壇、メディア露出など

OceanGoodArtでは海ごみ問題の情報発信を精力的に行っています。

・啓発イベント、セミナー登壇

2024年7月 日米韓海洋環境シンポジウム 参加

2024年9月 未来のシマ共創会議 事前勉強会 オンライン出演

2024年10月 ベイサイドプレイス博多協力会総会 登壇

2025年6月 大阪・関西万博ブルーオーシャンフェス 参加

九州大学うみつなぎプロジェクト オンライン出演

大阪・関西万博 対馬ウィークステージ 登壇

横浜 ヤマハ発動機×アスクル共創イベント「海洋ごみを知る・考える・体感する」 登壇

・メディア関係

2024年1月 長崎新聞 掲載

2024年2月 NHK長崎WEB特集 掲載

2024年3月 NHK長崎「ぎゅっと!長崎」 放送

NHK全国「おはよう日本」 放送

日本財団 海と日本プロジェクトinふくおか 掲載

Youtubeチャンネル開設 動画3本公開

2024年6月 Web記事 イロハニアート 掲載

2024年9月 離島経済新聞「ritokei AUTUM No.46」 掲載

季刊しま No.279 掲載

ラジオ CROSS FM 出演

Podcast StartBahn Inside 出演

2024年10月 電気新聞 掲載

2025年9月 日本経済新聞(紙面・電子版) 掲載

出張を伴う活動については、その費用もみなさまの寄付金を活用させていただいております。

取材や登壇など随時受け付けております。対馬市SDGs戦略課までお問い合わせください。

寄付金は海岸清掃にも活用させていただいています。

2024年、2025年の日韓市民ビーチクリーンアップではGCFでご支援いただいた寄付金を一部活用して海岸清掃を実施しました。

韓国の釜山外国語大学の学生さんが対馬に来島して、地元の対馬高校の生徒や一般のボランティアのみなさんとともに海岸清掃をしたのですが、韓国の学生さんたちは母国語であるハングル文字が書かれたごみが対馬の海岸に流れ着いていることを知ると胸を痛めていました。ほとんどの学生はこの現状について知らなかったそうです。

海岸清掃のあとにはワークショップを実施し、海洋ごみを減らすにはどうしたらいいのか、若者の視点で話し合っていただきました。

地道な活動ではありますが、こういった国際的な取り組みを行うことによって、次世代の国際協調や課題意識の共有が進み、問題解決につながっていくと信じています。

対馬の漂着ごみは海流の影響で韓国や中国から流れてくるプラごみが多いのですが、私はどこか特定の国が悪いとは考えていません。

意外とご存じない方が多いのですが、日本のプラごみ廃棄量は世界で二番目に多く、毎年とてつもない量のプラスチックを消費しています。

そして日本が出したプラごみのうち、適切に処理されなかった街中のごみが川を伝って海に流れこみ、ハワイやアメリカの西海岸に大量に流れ着いています。

どこか特定の国を「悪」にしても何の意味もありません。海へのプラごみ流出を抑えるには国際的なルールや枠組みを作る必要がありますが、なかなか上手くいっていません。

自治体である対馬市にできることは、とにかく対馬に流れてきたごみを少しでも多く拾うこと、少しでもみなさんに海ごみ問題を知っていただいて使い捨てプラスチックの使用量を減らすこと、そして拾ったごみを資源に変えていくこと。そういった取り組みが中心になります。

■大阪・関西万博

対馬市と連携協定を締結している「ZERI JAPAN(特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン)」が2025年大阪・関西万博で出展したパビリオン「BLUE OCEAN DOME ブルーオーシャン・ドーム」が主催する野外イベント「BLUE OCEAN FES.」へ参加し、OceanGoodArtのアート作品展示および子供向けのオブジェづくりワークショップを開催しました。

ワークショップ参加者のみなさんには、世界に一つだけのオブジェを作ってお持ち帰りいただきました!

Instagramで家に飾っている様子を送ってくださる方もいました😊海ごみについて家族で考えてもらうきっかけになっていればとても嬉しいです!

このイベントにもGCFの寄付金を活用させていただきました。

世界の海ごみの状況

世界では、年間に800万トン(ジャンボジェット5万機分)の海洋プラスチックが発生し、累計で1億5000千万トンが流出していると言われています。

そして、2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)では「2050年までに世界の海洋プラスチックの量が魚の総量を上回る」という非常にショッキングな予測が発表されました。

今後も増加する海ごみに対して、国や自治体のこれまでの取り組みや市民ボランティア活動だけで解決していくのは現実的ではありません。世界的にこういった状況にどう向き合っていくのか、非常に難しい問題です。

対馬の状況

対馬市では海岸漂着物のモニタリング調査を毎年行っており、島の西側に4箇所、東側に2箇所に設定したモニタリングスポットの漂着量を基に全体の漂着量を推計しています。

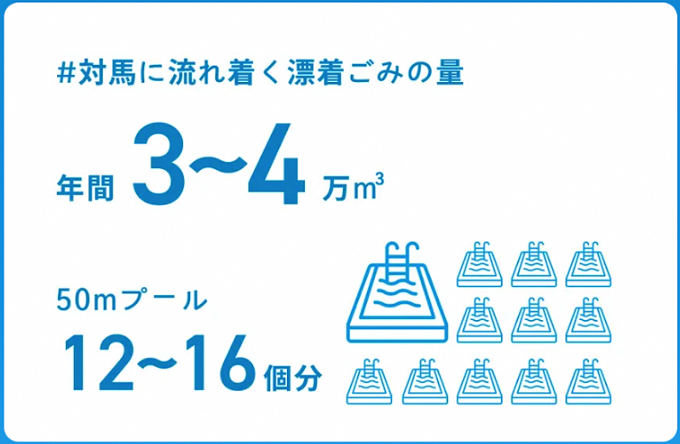

その推計によると、近年は年間で3万〜4万立方メートルのごみが漂着していると試算されており、50メートルプール換算で12〜16杯、一般的な家庭のお風呂で換算すると16万杯相当になります。この量は基礎自治体(市町村)では国内トップクラスの量です。

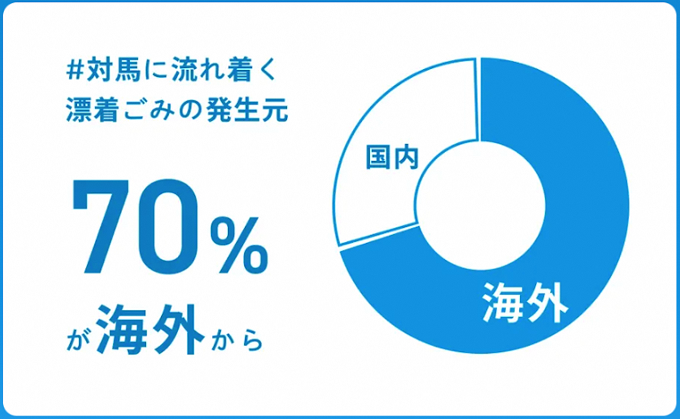

そして、ごみの流出元の国別内訳をみてみると、約7割は中国や韓国などを中心とした海外由来のごみです(※ペットボトルラベルのバーコード番号や言語で判断)。

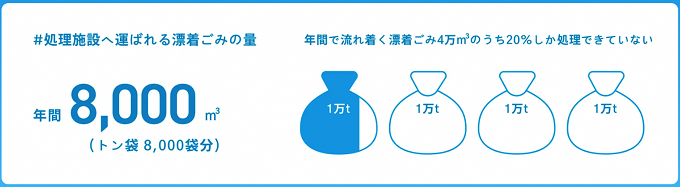

対馬市では国の補助金を活用しながら、年間約2.8億円の事業費をかけて漂着物対策に取り組んでいますが、それでも回収できるのは漂着ごみ全体の2割ほどにとどまっています。

本来であれば全て回収したいところですが、自治体の予算には限りがあり、なかなか実現できていません。

写真と動画で見る対馬の海岸

上記写真を見ていただくと、対馬の漂着ごみの多さをご想像いただけるのではないでしょうか。このような海岸は対馬ではいたる所にあります。

海岸を覆う白い粒々は砂ではなく、マイクロプラスチック(発泡スチロール)です。

上の動画は、硬質なプラスチックが欠けたり削れたりして小さくなったもの、発泡スチロールが細かく砕けたものが海岸に堆積している様子です。このようなマイクロプラスチックが海岸を覆い尽くしている場所もあります。

余談ですが、この海岸を歩くと発泡スチロールで足元が”フカフカ”します。私が初めて足の裏でこの"フカフカ"を体感した時、この問題をどうにか解決できないかと真剣に考えるようになり、この「Ocean Good Art」」を始めるきっかけになっています。

話が脱線しましたが、ここまで細かくなると回収作業が非常に困難になるため、本来であれば微細化する前の回収が望ましいのですが、なかなか実現できていない状況です。

そして2025年7月、対馬近海でゴーストギアによる事件が確認されました。まさに「ゴースト オブ ツシマ」です。

次の動画は地元漁師からの通報を受けた第七管区海上保安本部の職員さんが漁網に絡まったウミガメを救出する様子です。

海洋ごみが増え続けると、必然的にこのような被害が増えていきます。そうすると生物多様性や生態系が崩れはじめて、人の暮らしを含めた様々なところに予期せぬ影響が出てくる可能性が高まります。生態系は一度バランスを崩すと元に戻すのは非常に困難とされているため、そうならないよう対策を講じる必要があります。

対馬の漂着ごみが日本一多い理由

では、なぜ対馬にこれほどまでに大量の海ごみが漂着するのか?

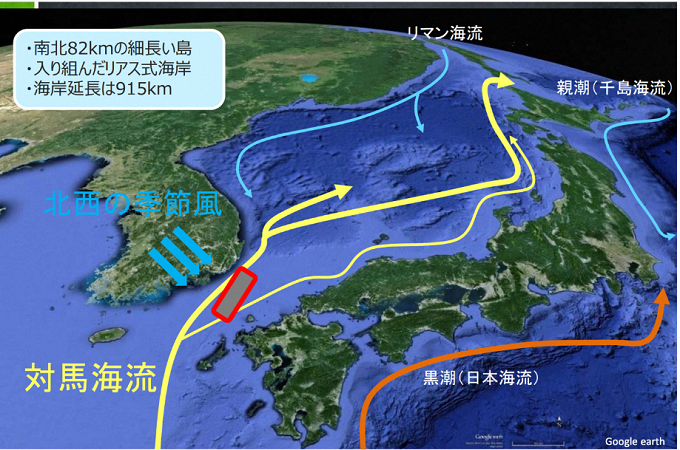

その理由は、対馬の位置や島の形、周辺の海流、風向きなど、実にさまざまな要素が絡み合っています。

対馬は日本近海の大きな海流のひとつである対馬海流(暖流)の通り道に位置しています。そして島全体が複雑に入り組んだリアス海岸で、海岸総延長距離は900キロメートル以上におよびます(東京から福岡までの直線距離より長い!)。対馬海流に乗ってきた海ごみが日本海に流れ込もうとする、ちょうどその位置に対馬があり、さらに、朝鮮半島から吹く季節風によって海ごみが流されて対馬の西海岸に流れ着き、複雑に入り組んだリアス式海岸が海ごみを絡め取るようにキャッチします。

もし対馬がこの場所にこのような環境で存在していなければ、日本海沿岸には、もっと多くの海洋ごみが漂着しているでしょう。

そういう意味では、対馬が“海ごみの防波堤”となって日本海を守っているとも言えます。

このような対馬独自の立地や自然環境などの条件が重なり、対馬は日本で最も漂着ごみの量が多くなっています。

漂着ごみの回収・処理作業

対馬の海岸の多くは陸側からアプローチできないため、地元の漁協へお願いして海側から船を使って回収していただいています。

船が近づけない場所や、回収効率の悪い場所はどうしても後回しにせざるを得ず、先ほどの写真や動画のような状態の海岸が今も多く残されています。

漂着ごみは回収時に分別し、トン袋(高さ1m×幅1m×奥行1m)と呼ばれる袋に入れられて、島内の処理施設へ持ち込まれます。

毎年、この袋が約8,000袋運び込まれます。

仮に対馬の漂着ごみを全て回収するとこの袋が4万袋程度になります。上記の写真は約2,000袋。

そこからブイや発泡スチロールなどは破砕機等にかけて細かくして、リサイクルできるものはリサイクルに回し、魚網などのリサイクルが難しいものは埋立処分されます。

海洋プラスチック問題

海ごみの中でもプラスチックごみが増え続けており、海洋プラスチックごみを回収しなければ次のようなリスクが出てきます。

海洋プラスチック問題は、景観が悪化するという目に見える影響だけではありません。

魚を介して人体にマイクロプラスチックが入り込み健康被害を及ぼす恐れがあります。

また、船のスクリューに漁網が絡まるなどの被害がすでに出始めており、特に対馬のような離島では船が動かないと暮らしが成り立ちません。

船舶航行への支障が増えてくると物流が滞って、日本経済にも影響を及ぼし、思わぬところで自分たちの暮らしに悪影響を及ぼす可能性があります。

SDGsの視点で考えたとき、“健全な経済は健全な社会の上で”、“健全な社会は健全な環境の上で"成り立つという概念がありますが、まさにその通りだと思います。

海ごみ対策の種類

海ごみ対策は大別すると4つあると考えています。

1. 発生抑制対策

発生抑制は自治体の取り組みだけで解決できるものではありませんし、日本だけで解決できる問題でもありません。ごみが海に流れ出ないようにする国際的な取り決めや、使い捨てのプラスチックの量自体を減らす取り組みが必要です。日本では環境省を中心として、国際的なルールを検討しています。

2. 自然に還る素材の開発

こちらは研究機関やメーカーによって、生分解性プラスチック等の研究開発が進められています。海に流れ出ても自然に還る素材であれば、万一、海に流れ出てしまっても長期的に見れば海を汚すことはありません。

3. 海に流れ出た海ごみの回収・処理

対馬市ではこれまでも漂着ごみの回収事業に力を入れて取り組んできましたが、人口減少による予算縮小、高齢化による労働力の低下など、これまでの当たり前が当たり前でなくなる時代に突入しているという点を考慮すると、従来と同じ取り組みを続けられるかも分かりません。現状のままでは状況が良くなる見込みはありませんので、今までにない施策の必要性が出てきます。

4. 回収したごみの再資源化・再利用

回収した海洋プラスチックの有効活用については、多くの企業が積極的に推進しています。リサイクル、燃料化など色々な方法があります。技術革新によって、この分野は今後も開発が進んでいく分野になります。

自治体が主体となって対策できる範囲は基本的に「3.」になりますが、漂着ごみの回収・処理にはとにかくお金が掛かります。

海岸清掃を経験したことがある方であれば想像がつくと思いますが、4万立方メートルのごみをボランティア活動だけで回収することは不可能です。前述のように約2.8億円かけても漂着ごみ全体のうち2割しか回収できていないという現実があります。

より効率的に回収できる仕組みやテクノロジーの開発も必要になりますが、まずは目の前の漂着ごみを少しでも多く回収し、海の美しさを保ちたい。そんな思いから“Ocean Good Art”が始まりました。

Ocean Good Artとは?

そこで、対馬市では持続可能な活動を支えるための「資金調達の仕組み化」を実現するために「Ocean Good Art※旧称;対馬海ごみアート×NFTプロジェクト」を立ち上げました。

様々なアーティストの方に対馬の漂着ごみを使った(またはモチーフとした)アート作品を制作していただき、そのアート作品を通じて得た収益を漂着ごみ回収の財源に充てる取り組みを行っています。

活動内容

・アート制作、販売

・アート作品展示

・NFTアート制作、販売 ※次年度以降を予定

・漂着物アクセサリー等制作 ※次年度以降予定

・NFT保有者向けコミュニティ運営 ※次年度以降予定

作品制作について

対馬島内にアーティスト・イン・レジデンスを用意し、アーティストが一定期間滞在しながら制作活動を行います。

対馬の住民との交流や対馬の自然と触れ合う中で、対馬を肌で感じ取ってもらいながら作品を創り上げる環境を用意しています。

NFTの活用について

海ごみアート(リアルアート)の場合、作品の証明書としてNFT(※1)を活用しています。今後、デジタルアート領域での活用も視野に入れています。

また、将来的にはNFT所有者限定のDAO(※2)的コミュニティを設立し、日本中の海ごみについてアクションを起こすためのプラットフォームを目指します。

※1・・・NFTとは、複製ができない所有証明書がつくデジタルデータのこと

※2・・・DAO(ダオ)とは、特定の管理者が存在せず、参加者が主体的に活動する組織体制のこと

寄付金の用途

ご支援いただいた寄付金は、大きく分けて2つの用途で活用させていただきます。

1.プロジェクト推進費

事務局運営費

アート制作・展示にかかる経費

海ごみ啓発活動にかかる経費

Webサイト保守費

その他、運営に必要な経費

2.漂着ごみ回収費用

目標金額を上回った場合は、漂着ごみ回収・処理費用等に直接活用させていただきます。

応援メッセージ

対馬市がお世話になっている多くの方から応援メッセージをお寄せいただきました。

パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社 桑原 茂之

対馬市役所の皆様との出会いをきっかけに、海洋ゴミ問題に関心を持つようになりました。

何が正解なのか分からず悩む日々ですが、できることを少しずつ、楽しみながら続けています。

サーフィンや釣りを通じて海に親しむ自分にとって、海洋ゴミは実際、目にする問題です。

しかし、先日参加させて頂いたイベントで「海にどれくらい行きますか?」と尋ねたところ、多くの方が年に一度も海に行かないと聞き、

海が遠い存在である人にも、この問題の現実を知ってもらうことが大切だと感じました。

このプロジェクトのようにアートを通じて伝えることで、より多くの人の心に届くのではないかと感じます。

インドネシア・バリでもおしゃれな海洋ゴミアートや施設を見学しました。こういったムーブメントが、子どもたちにも繋がっていくことを願っています。

パタゴニア・インターナショナル・インク日本支社

wholesale マネージャー

桑原 茂之

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 幸 政司

昨年は本プロジェクトの目標金額達成とともに、海ごみアートを通じた”オーシャングッド”な取り組みが行うことができたと伺っており、大変うれしく思います。関係者の皆様、ご苦労様です。

当地における漂着ゴミ回収は、7割のゴミが海外からの漂着物であることを鑑みても、一地方の課題ではなく全国民が真摯に取り組むべく事案であると思っています。

以前、私自身が直接視察させて頂き、目の当たりにした海岸の悲惨な状況、感じた印象は同様の経験をすれば誰しもが感じることでしょう。

対馬市ではアート作品の証明書をブロックチェーン技術によるNFTにして拡販されています。また今後は、政府の政策課題にもなっているDAOという民主的に運営される織形態も模索中であるとお聞きしています。

このような取り組みは、地方が抱えている問題を全く新たな視点から解決していく斬新な試みです。

また、活動に賛同する地元事業者が増え商品ラインナップが進み、地元高校とのタイアップや、新たに海洋体験と環境視察をセットにした取組みが実施されるなど地域への横の広がりが進んでいると伺っており、対馬の地方創生がより一層進むことを期待しております。

私どもJCBAとしても、関係されている皆様の取組を多くの国民にまた世界の人々に知って頂くために、引き続き微力ながらお手伝いさせて頂く所存です。

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会

専務理事 幸 政司

特定非営利活動法人離島経済新聞社 鯨本 あつこ

先日、ある島に渡る途中で高速船が緊急停止。原因はスクリューに絡まった海洋ごみでした。マイクロプラスチックに至っては、すでに私たちの誰もが1週間にクレジットカード1枚分のプラスチックを食べているという研究報告もあり、その脅威は海からの距離にかかわらず身近なものとなっています。

対馬に流れ着く海洋ごみに救いがあるとすれば、まだぎりぎり「拾える状態」であること。だからなんとか拾い続けられたらと思う一方、世界中から流れ着く膨大なごみを小さな離島自治体だけで片付けることは現実的に不可能。また、海洋ごみの発生源は世界中にあるのに、回収にかかる重たい負担が小さな島に集中することにも違和感があります。

世界が生み出した課題であるなら、解決にも世界中の人が関われることが理想です。「Ocean Good Art」のアプローチはこの問題に気づき、関与する人のボリュームを増やす点でも期待しています。

ひとりの島ファンとして、ひとりの地球市民として、対馬の海から地球規模の課題解決がどんどん図られていくことを願い、応援しています。

特定非営利活動法人離島経済新聞社

代表理事 鯨本 あつこ

国立大学法人九州大学 清野 聡子

対馬の漂着物作品群に寄せて

対馬暖流。日本列島と大陸の間の対馬海峡。まさに対馬は海の要所。海関係の人たちは、その名を聴くだけで心が沸き立ちます。

この対馬に海流や風で吹き寄せられてきた多くの物たち。これは何?どこから来たのか?を考えるだけで想像力が喚起されます。人類が昔から使ってきた素材の木、現代の象徴といえるプラスチック。役に立つ物、ごみといわれる物、その境界はどこなのか。海と風と島に、人類の生活の思想の年代記までが出現しています。

対馬からは、それを結晶させた多くの芸術作品が生まれています。対馬の海、島の風土と育った、ご縁のある作家たちの創作活動を、皆様のお力で応援して支えていただけますようお願いいたします。

国立大学法人九州大学

海岸環境学 準教授 清野 聡子

一般社団法人対馬CAPPA 末永 通尚

昨年度から事務局を担当しております、一般社団法人対馬CAPPA 理事の末永です。

弊社はこれまで対馬の海岸漂着ごみ問題解決のため様々な活動を行ってまいりました。行政と民間企業、団体、教育機関をつなぐ中間支援組織として、対馬市海岸漂着物対策推進協議会の運営、海岸清掃ボランティアの受け入れ、小中学校、高校、大学での海ごみ問題普及啓発授業、企業や団体への環境スタディプログラムの提供等、対馬という「現場」から対馬の企業として発信してまいりました。

当初、アートと海岸漂着ごみ問題の関係性について分からない部分もございましたが、1年間このプジェクトに携わることにより、海岸漂着ごみ問題解決のためには必要な取り組みだと確信しております。

今年度はご賛同された皆様に対しまして、弊社として環境スタディプログラムの返礼品をご用意いたしました。対馬に来ていただき海の大切さを体感していただくプログラムです。

対馬の海ごみ問題解決に向けて、どうか皆様のお力をお貸しください。

一般社団法人対馬CAPPA

理事 末永 通尚

廃材アーティスト しばたみなみ

私は、対馬で始まった“Ocean Good Art”プロジェクトの第1弾アーティストとして参加しました。

対馬は「日本一海ごみが集まる場所」と言われますが、それは地理的な偶然であり、かつては文化の伝来を運んできた海流でもあります。

同じ海流が、時代ごとに違うものを運んでいます。私は、この「おかれた環境」を否定ではなく、創造のきっかけに変わると思い日々制作に勤しんでいます。

漂着物や廃材をアートとして蘇らせることで、ものに宿る記憶を拾い上げ、新しい命を吹き込んでいます。

この対馬で感じたことを、もっと多くの人に知ってほしいと思っています。

このガバメントクラウドファンディングによる支援が海をきれいにするだけでなく、私たちの心を豊かにしてくれる。そんな循環を、アートの力で生み出していけたらと思っています。

“Ocean Good Art”が、海と人とをつなぐ希望の象徴として、広がっていくことを願っています。

廃材アーティスト

しばた みなみ

アスクル株式会社 小和田 有花

アスクルは、2021年に対馬市とSDGs連携協定を結び、循環経済の促進や海洋ごみ問題の解決を目指してともに取り組みを進めています。

海の豊かさを未来につなぐことは、対馬の人々だけでなく、私たちすべてに共通する願いです。日々の暮らしの中で便利さを追い求める一方、その陰で海に流れ着くごみが増え続けているという現実を、私たち企業や消費者は改めて見つめ直さなければなりません。

「Ocean Good Art」は、そんな現実にアートという光をあて、漂着した海ごみに新しい命を吹き込む素晴らしい挑戦です。アートをきっかけに、海の問題を知り、考え、心を動かす人が増えていく――それこそが、社会を少しずつ変えていく力になるのだと思います。私自身も作品を拝見し、海の現実と人の想いがひとつになった表現に深く心を打たれました。

海ごみは、単なるごみではなく、未来からの問いかけです。このクラウドファンディングを通じて、多くの方が海と向き合い、できることから行動を始めるきっかけになることを願っています。対馬から生まれるこの“アートの力による共創”が、未来へと広がっていくことを、心から期待し、これからも応援していきます。

アスクル株式会社

コーポレート本部 コーポレートコミュニケーション

統括部長 小和田 有花

NPO法人 唐津Farm&Food 小嶋 宏明

日本の最前線で海ごみ問題と向き合う島・対馬。私たち唐津の海にも、同じ潮の流れに乗って漂着するプラスチックが届きます。対馬の皆さんの活動は、単に「ごみを拾う」ことに留まらず、世界と地域をつなぐ新しい環のデザインとして深く共感しています。

「Ocean Good Art」は、海から生まれた課題を創造の力で希望へ変える挑戦です。そこにNFTやDAOといった最先端の仕組みを重ねることで、環境問題をより多くの人の“自分ごと”に変えていく可能性を感じています。

私たちも九州北部の沿岸から、自然と人、技術と想いがつながるこの動きを応援しています。未来の海を子どもたちへ引き継ぐために、共に潮の流れを変えていきましょう。

NPO法人 唐津Farm&Food

Precious Plastic Karatsu

副理事 小嶋 宏明

株式会社博多大丸 箱崎 純史

毎年、ジャンボジェット機50,000機分ものプラスチックごみが海洋に流出しているという驚くべき試算があります。この深刻な問題に対処するためには、世界中の国や人々が一斉に行動し、力を合わせないと回復基調に乗りません。

私たち博多大丸九州探検隊は、対馬市とのSDGs包括連携協定に基づき、廃プラスチックを活用したアート作品の制作や、対馬市の高校生とともにクリスマスツリーを通じた環境問題の提言に力を注いできました。

対馬市が主催する「Ocean Good Art」は、海洋環境問題への関心を世界に広める、希望に満ちた取り組みです。この活動は、日本一海洋ゴミが流れ着く島である対馬から世界にメッセージすることに特別な意味を持ちます。

ぜひ、この活動への応援とご支援を通じて、私たちとともに未来を変える仲間となっていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

株式会社博多大丸 九州探検隊

箱崎 純史

YOUWA 坂田 彰子

日本一、海ごみが流れ着く島・対馬。

私たちは地元高校生と協力し、脱プラスチックへの取り組みや、漂着ごみをアップサイクルしたキーホルダーの制作・販売、ワークショップを通じて、楽しみながら学び、伝える場を広げています。

さらに、海のない奈良県の企業や、漂着ごみの割合が多い中国・韓国の企業とも連携し、国境を越えた課題解決に挑戦しています。地球に暮らす私たちは、海によって生かされています。だからこそ、一人ひとりの協力が欠かせません。

しかし、対馬にはまだ手つかずの膨大な漂着ごみが残されています。高齢化が進む島では、若い世代の力と活動資金が回収作業に不可欠であり、その必要性を日々痛感しています。

対馬から始まる挑戦が、世界の海を変える大きな一歩になると私は信じています。

どうか、対馬の市民とともに未来の海を守るため、温かいご支援をお願いいたします。

YOUWA代表

坂田 彰子

市長コメント

対馬市長 比田勝尚喜

・対馬市長からのメッセージ

寄附者のみなさまへ

昨年は38名の方に総額5,002,672円をご支援いただきました。非常に多くの方に支えられて今年度も本事業を継続することができています。この場を借りて感謝申し上げます。

対馬市では今年の春に機構改革を行いました。SDGs推進課をSDGs戦略課にあらため、環境政策課、自然共生課の3つの課を集めて新たに「未来環境部」を設置しました。

対馬は古くから漁業や林業などの一次産業が盛んで自然の育みに頼ってきましたが、近年では海も山も環境が変わってしまい、一次産業を生業としてきた対馬にとって危機的状況にあります。「未来環境部」ではそういった対馬の環境を保護するために様々な事業を行っていきます。この「OceanGoodArt」の取り組みもその一つとして注力してまいりますので、これからも末永くご支援を賜りますようお願い申し上げます。

今年の6月には、大阪・関西万博の民間パビリオン「BLUE OCEAN DOME」において「対馬ウィーク」を開催し、アメリカや韓国の関係者をお招きしてシンポジウムを開催したり、対馬での海洋環境問題に関してこれまで企業様や大学と取り組んできた活動の成果の発表や未来の海に向けてメッセージを発信しました。

万博への参加を振り返ると、これまで多くの方々と連携しながら海ごみ問題に取り組んできたことへの感謝の気持ちと同時に、万博会場のお客さんと話をする中で、対馬の海ごみの現状がまだまだ知られていないということ痛感しました。そういった意味で情報発信については今後より一層強化していきたいと考えております。

今年度におきましても、全力で取り組んでまいりますので、引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

対馬市長 比田勝 尚喜

終わりに

最後までご覧いただきありがとうございます。

日本人は古来より海の恵みを享受しながら生活してきました。また、大陸文化の“海道”対馬を通じて、多くの文物が日本にもたらされました。

今、その海が悲鳴を上げています。海が汚れると日本にとって様々な分野においてマイナス面が大きくなります。対馬の海を守るということは、日本海を守ることにもつながります。今年もみなさまの支援をいただきながら、さらに”Ocean Good”な活動の輪を大きくしたいと考えています。みなさまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

対馬市 未来環境部 SDGs戦略課

Ocean Good Art プロジェクトマネージャー

久保 伯人

・返礼品について

昨年度から「GCF限定の返礼品」として漂着プラスチックや流木を活用した時計やアクセサリーなどをご用意しましたが、ありがたいことに、この「OceneGoodArt」の活動に賛同していただける地元事業者さんが増えて、今年は商品ラインナップが拡充されることになりました!

新たに追加されたのは地元高校生がデザインしたキーホルダーや、対馬市として初となる体験型の返礼品として環境スタディツアーをご用意しています。ぜひチェックしてみてください。

また、昨年同様、「返礼品なし」も選択可能ですので、「純粋に寄付をしたいだけで返礼品はいらないよ!」という方は、そのままお申し込みいただければ幸いです。

・ギャラリー、アーティストの方へ

一緒に活動していただけるギャラリー、アーティストの募集を行っております。また、アート作品の販売を行っておりますのでご興味ありましたら対馬市SDGs戦略課までお問い合わせください。

対馬市未来環境部SDGs戦略課

TEL:0920−53−6111

MAIL:sdgs@city-tsushima.jp

担当:久保

・企業様からの寄付について

企業様からの寄付については「企業版ふるさと納税」でのご案内となります。下記担当まで「Ocean Good Art」を支援したい旨をお伝えください。

対馬市しまづくり推進部政策企画課

TEL:0920−53−6111

MAIL:miraisousei@city-tsushima.jp

担当:糸瀬

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2026年01月13日 13:55

ご支援ありがとうございました

みなさまこんにちは!

プロジェクトマネージャーの久保です。

進捗情報をなかなか更新できずに申し訳ありません(*´Д`)

早いもので、昨日1/12をもってGCFの実施期間が終了しました。

この度は数あるGCFの中で当プロジェクトをご支援いただきありがとうございました!

この場をお借りして御礼申し上げますm(__)m

・最終的な支援金額について

サイト上では852,000円となっておりますが、サイト外から2,086,784円のご寄付をいただきました。

※昨年まではサイト外の寄附をサイトに反映させることができたのですが、ふるさとチョイス側のルール変更によって反映不可となっております。

合計:2,938,784円

(目標額3,500,000円に対する達成率は約84%)

残念ながら目標額には届きませんでしたが、支援者数については昨年度の38名から44名と増加しています。

また、夏に臨時で実施したGCFの573,580円を足すと、今年の合計額は3,512,364円になります。

今回のGCFを通じて、より多くの方に対馬の海ごみの現状を知っていただき、支援の輪が広がることを願っている私としては、支援金額もさることながら支援者が増えたということが素直に嬉しいです。

・支援金について

今回、支援者のみなさまからお預かりしたお金は、本プロジェクトの推進費および海ごみ問題関係に活用させていただきます。

来年度は参加型の体験イベントも企画していますのでお楽しみに!

ご支援いただいた方の中で「寄付者氏名の公開」を「可」とされた方のご芳名に関しては、近日中に対馬市の公式ホームページにて公開させていただきます。

・今後の活動について

また、OceanGoodArtの活動についてはInstagramで情報発信していますので、ぜひフォローいただければ幸いです。

アカウント(@oceangoodart)

以上、よろしくお願いします!

対馬市 未来環境部 SDGs戦略課

プロジェクトマネージャー

久保 伯人もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年11月25日 09:38

限定返礼品追加のお知らせ

みなさまこんにちは!

プロジェクトマネージャーの久保です。

今年のGCFが始まって約1か月半経過しました。現時点で236,000円のご支援をいただいております。みなさまからのご支援は非常に励みになります。本当にありがとうございます!引き続き、対馬の海ごみ問題解決に向けて精進してまいりますので引き続きよろしくお願いします。

さて、先日、このプロジェクト限定の返礼品を色々と追加しました。

今回はその中で「対馬の海とTOMONIキーホルダー」シリーズをご紹介をしたいと思います。

こちらの返礼品を選んで「追加」でご支援いただけると幸いです!

■対馬の海と森が育んだ、いのちをつなぐキーホルダー

対馬の海岸に流れ着いた「海洋プラスチック」と、島で回収された「陸の廃プラスチック」。これらを再生して作られた、対馬の自然と未来を守るメッセージが込められたキーホルダーです。

デザインは、対馬の豊かな自然の象徴でありながら、今まさに存続の危機にある生き物たち。日本では対馬だけに生息する「ツシマヤマネコ」(絶滅危惧IA類)。そして、かつて島の暮らしを支え、今や国内で数十頭となった「対州馬(たいしゅうば)」など、対馬の「いのち」を象徴する生き物たち、そして活動の証を手に取ることで、生物多様性の大切さや、海と森のつながりを感じられる——そんな環境メッセージが込められています。

ごみとして捨てられるはずだった素材が、自然を守る小さなアクションへと生まれ変わりました。

◆未来へつなぐ、3つの「イイコト」

キーホルダーを持つことが、海洋ごみの削減や陸ごみの再活用に直接つながります。一つひとつ手作りのため色や柄が異なり、世界にひとつだけの風合いをお楽しみいただけます。

◆ごみを資源に。陸と海をつなぐ循環型のものづくり

このキーホルダーは、ごみの発生源である「陸」と、その影響を受ける「海」の両方にアプローチしています。深刻な海洋漂着ごみの問題に向き合うだけでなく、島内の廃プラスチックも同時に再生利用することで、新たな海洋ごみを生まない「循環型」を実現しています。

◆「いきものを未来へ」対馬からのメッセージ

制作するのは、「ごみを資源に」「いきものを未来へ」という思いを形にする地元事業者です。継続的な海岸清掃や廃プラスチックの回収・再生を通じ、障がいのある方々とのアート制作や、海外への環境啓発など、対馬の課題解決と魅力発信に取り組んでいます。

本返礼品は、再生プラスチックを使用し、一つひとつ手作りで生産していますので色や柄、模様はすべて異なり、個体差がございます。お手元に届くキーホルダーは掲載画像と同一のものではありません。世界に一つだけの風合いとしてお楽しみください。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

長崎県対馬市

九州と朝鮮半島の間に位置する国境離島「対馬」は、古くから大陸との架け橋として文化交流、貿易、国防の最前線の役割を果たしてきました。豊かな海に囲まれた対馬には、ツシマヤマネコや対州馬をはじめとした在来種や固有種が多数生息しており、生物多様性の島としての魅力を持っている地域です。

2020年7月に発売されたPlayStation向けゲームタイトル「Ghost of Tsushima」が世界的にヒットしたことで、対馬は世界中から注目されました。同ゲームは鎌倉時代に元寇が襲来した対馬をテーマにした内容なのですが、令和になった今、対馬に襲来しているのは元寇ではなく、大量の「海ごみ」です。日本だけでなく海外から多くのごみが流れてきており、このままでは対馬の海岸はごみで埋め尽くされてしまうかもしれません。

「Ocean Good Art」では、このような対馬の状況を少しでも改善するための「オーシャングッド」な活動を行っています。ご一読いただき、みなさまからご支援いただけると幸いです。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。