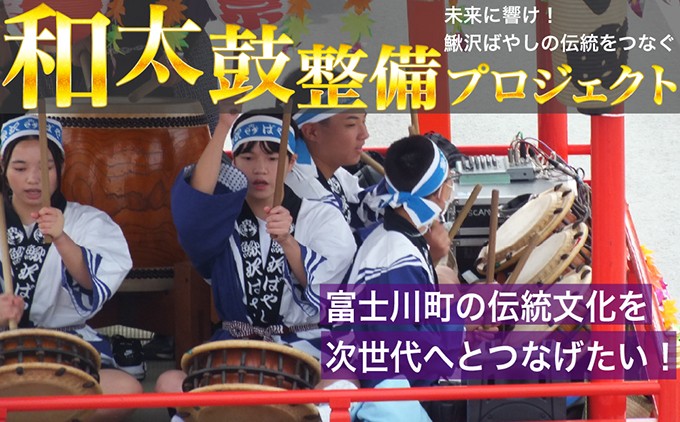

未来へ響け!鰍沢ばやしの伝統をつなぐ和太鼓整備プロジェクト

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 1,943,000円

目標金額:4,392,000円

- 達成率

- 44.2%

- 支援人数

- 105人

- 終了まで

- 受付終了

山梨県富士川町(やまなしけん ふじかわちょう)

寄付募集期間:2025年9月20日~2025年12月18日(90日間)

山梨県富士川町

鰍沢ばやしは、江戸時代から地域の誇りとして受け継がれ、昭和47年には保存会が結成されて以降、学校教育とも結びつき、40年以上にわたり中学生が全員で学び親しんできた大切な郷土芸能です。

しかし中学校統合により生徒数が増え、全員が一斉に参加できる環境が失われつつあり、長年築かれてきた伝統継承の仕組みが途絶する危機にあります。

本クラウドファンディングは、富士川町教育委員会と富士川中学校が協力し、和太鼓の整備や修繕を通じて子どもたちが平等に体験できる場を確保、未来を担う世代が鰍沢ばやしを誇りとして学び続けられるよう、地域文化を次世代へ確実につなぐことを目的としています。

伝統を未来へつなぐため、皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

富士川町の伝統文化「鰍沢ばやし」を次世代につなげたい!

鰍沢ばやしの歴史

富士川町は、かつて「甲州三河岸(鰍沢・青柳・黒沢)」として富士川舟運の要衝を担い、山梨の物流と地域の繁栄を支えてきました。

その歴史の中で、鰍沢は栄え、八幡神社の祭典では、山車が曳かれ山車の上では賑やかな祭りばやしが打ち鳴らされました。京都の祇園囃子と江戸囃子が融合し、地域の誇りを象徴する郷土芸能「鰍沢ばやし」です。

山車と鰍沢ばやしの起こりは詳らかではありませんが、上宿の山車や八幡神社の大太鼓に「寛永三年(1850年)」の記録があることから、その頃からとも言われています。

鰍沢ばやしによる地域と学校との関わり

昭和47年には、地区ごとに伝えられていた囃子を統一し、保存・継承するため「鰍沢ばやし保存会」が結成され、町の無形文化財に指定されました。

以降、保存会と地域の学校が連携し、特に鰍沢中学校では40年以上にわたり総合学習や文化祭を通じて全校生徒が伝統に親しみ、地域文化を支える役割を担ってきました。

子どもたちが太鼓を叩くことは、単に演奏技術を習得するだけでなく、地域の歴史や暮らしを学び、自らの故郷に誇りを持つ原体験となってきたのです。

町内中学校の統合

令和7年度、中学校統合により鰍沢中学校と増穂中学校が富士川中学校として新たな一歩を踏み出しましたが、生徒数が大幅に増加したことに伴い、従来の太鼓の数では全員が一斉に練習・発表することが難しく、学年全体での体験の場が失われかけています。

このままでは、せっかく根付いた伝統継承の仕組みが途切れてしまう危機に直面しています。

伝統文化を未来につなぐための挑戦!

今回のクラウドファンディングは、富士川町教育委員会を実施主体として、富士川中学校と協力して行う取り組みです。ご支援いただいた資金は、新たな和太鼓や付属備品、運搬・保管ケースの整備に充てられ、子どもたち全員が平等に鰍沢ばやしに参加できる環境を整えます。

さらに、目標金額を超えた場合には既存太鼓の修繕やメンテナンスなどにも活用し、長く安心して伝統を継承できる体制を築いてまいります。

寄附金の使い道

●和太鼓本体及び付属備品(バチ・太鼓台など)の購入

●太鼓の運搬・保管ケースの整備

●(目標金額を超えた場合)既存太鼓の修繕・メンテナンス

※目標金額に満たない場合でも、ご寄附いただきました寄附金は、寄附金の範囲内で可能な数の和太鼓等の購入に充てさせていただきます。また、目標金額を超えた場合でも、いただいた寄附金は本プロジェクトに活用させていただきます。

伝統文化を守るため、ぜひ応援してください!

鰍沢ばやしの音は、単なる演奏ではなく、300年にわたり地域の人々を結びつけてきた歴史そのものです。

どうか皆さまのお力添えにより、未来を担う子どもたちが太鼓の響きを通して地域の誇りを学び、富士川町の文化を次世代へとつなげていけるよう、温かいご支援をお願い申し上げます。

想定される効果

●富士川中学校の生徒全員が一斉に練習できる環境の整備

●郷土芸能「鰍沢ばやし」の安定的な継承と地域文化の発信

●山車巡行祭りの叩き手としての継続的な育成

●学校と地域のつながりを深める郷土愛の醸成

●学校行事(文化祭・地域交流イベント等)での演奏機会の充実

鰍沢中学校の取り組み

昭和58年頃(1983年頃)

鰍沢中学校において全校生徒による取り組みが始まりました。当初は、山梨県南部町から切り出した竹を鉄棒でくり抜き、ハードル台に括り付けて即席の太鼓に見立て、全員で叩く形からスタートしました。

平成12年(2000年)

教育課程に正式に組み込まれ、鰍沢中学校1年生が総合学習の一環として鰍沢ばやしを習う制度が始まりました。この形が現在まで20年以上継続しており、毎年1年生が伝統文化を体験・習得する仕組みとして定着しました。

保存会による支援

鰍沢ばやし保存会は、毎年5月~7月にかけて週1回程度中学校に出向き、生徒に直接指導を行ってきました。また、文化祭や地域イベントでの発表を通じて、生徒たちの成果を地域住民に披露してきました。

学校統合(令和7年度・富士川中学校への統合後)

令和7年度から鰍沢中学校と増穂中学校が統合し、新たに富士川中学校が誕生しました。その結果、在校生の人数が大幅に増加したことに伴い、太鼓の数が不足し、学年全員での練習が困難な状況となっています。

委員会活動への移行

全員での学習ができないため、今年度は有志を募った「委員会活動」として継承を続けています。文化祭などで発表の場を設けながら、今後は太鼓の整備と人数増加に応じた新たな形の指導体制が検討されています。

支援の必要性

保存会の会員は10数名程度と限られており、今後も継承を続けるためには学校・地域・行政の連携が不可欠です。特に太鼓の不足を補うため、クラウドファンディングなどを通じた資金調達が進められており、文化財としての鰍沢ばやしを「富士川町の誇り」として次世代に伝える動きが強まっています。

鰍沢中学校での「鰍沢ばやし」の取り組みは、昭和58年の竹太鼓による全校活動から始まり、平成12年以降は1年生の総合学習として定着しました。

保存会の指導と地域行事での発表を通じて40年以上続いてきましたが、令和7年度の富士川中学校統合に伴い、太鼓不足と人数増により全員での継承が困難となっています。

現在は委員会活動に移行しつつ、太鼓整備や資金確保を課題として、保存会・地域・学校が連携しながら継承の仕組みを模索している状況です。

富士川中学校より寄附者の皆さまへ

富士川中学校 校長からのメッセージ

「鰍沢ばやし」は、これまで地域の歴史・文化を学ぶ教材として、鰍沢中学校が長きにわたり取り組んできた伝統芸能です。鰍沢中学校では、例年行う文化祭での発表だけでなく、町のイベントでも発表を行ってきました。近年では、町文化交流施設「塩の華」オープニングイベント、富士橋開通イベント、5年ごとに行われる町制施行記念イベントがあります。また、閉校式典では全校で鰍沢中学校最後の「鰍沢ばやし」を演奏しました。

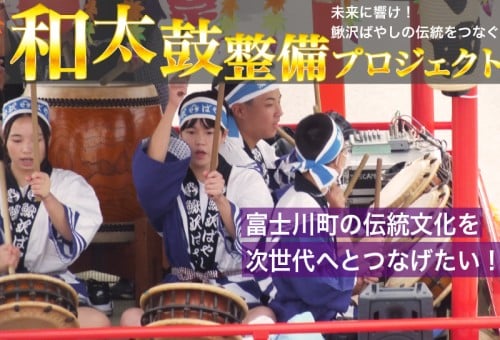

「鰍沢ばやし」の学習は、校内の教育活動の枠を超え、中学生が町のために貢献する活動ともなっています。昨年度開催された「町制15周年記念 山車巡行祭り」では、全校体制で参加し、山車に乗り演奏を行いました。

閉校時52名だった鰍沢中学校は、増穂中学校と統合し、この4月より富士川中学校が誕生しました。全校生徒は290名となりました。ひと学年で100人前後の生徒が在籍しています。

富士川中学校では、1年生の総合的な学習の時間で、全員の生徒で「鰍沢ばやし」に取り組んでいきたいと考えています。鰍沢地区だけでなく増穂地区の生徒も取り組むことで、「鰍沢ばやし」が町の誇るべき文化であることを、町全体で共有できることになり、伝承者を広げることになると考えます。また、町の一体感を醸成することにもつながると思います。

来年度新入生が3年生になったときには、全校生徒が「鰍沢ばやし」を演奏できることになります。町制20周年記念の山車巡行祭りでは、旧町の枠を超えた富士川中生が山車に乗って鰍沢ばやしを演奏し、町のイベントに華を添えることになるでしょう。

「鰍沢ばやし」の学習は、富士川町の未来に種をまくことにもつながると、富士川中職員は考えています。主旨を理解していただいた皆様からの寄付をもとに、富士川中生徒とともに、未来の富士川町に大輪の花を咲かせたいと考えています。ご協力をよろしくお願いいたします。

富士川中学校 校長 小池 剛

富士川中学校 教諭からのメッセージ

30年、40年経ったときに世代を超えて地域に息づく伝統の音色

私は昨年度、鰍沢中学校に勤務し、今年度の統合に伴い富士川中学校に勤務することになりました。鰍沢中学校では毎年、1年生の総合的な学習の一環として郷土学習に取り組み、その中で「鰍沢ばやし」を学んできました。私自身もお囃子の練習に参加しながら、生徒とともに地域の歴史や文化について学びました。

また昨年度は「山車巡行祭」があり、幸運にも生徒と一緒に山車に乗り、太鼓を叩かせていただくという貴重な体験をしました。響き続ける笛や太鼓、山車を引く掛け声を聞きながら、300年にわたる富士川舟運の歴史に裏付けられた「鰍沢ばやし」を守り伝えてきた地域の人々の思いや情熱を強く感じました。

閉校式典に向けて行った練習の際、3年生の一人が「鰍沢ばやしのよさは、みんなが打てることだ」と話していました。その「みんな」という言葉には、鰍沢中の生徒だけでなく、地域全体の人々が一緒に関わるという意味が込められていると感じました。

今年度、富士川中学校の特別委員会で鰍沢ばやしの活動を考える中で、鰍沢中学校区と同じように、卒業してから30年、40年経っても、親子でその音色に思いを馳せることができるような活動を、富士川中学校でも根付かせたいと考えています。そのために皆様のお力添えが必要です。どうぞよろしくお願いいたします。

富士川中学校 教諭 相川夏紀

富士川中学校 生徒からのメッセージ

郷土の伝統として受け継がれてきた鰍沢ばやしを、私たちも一生懸命演奏しようという思いで、1年生の時から取り組んできました。昨年の山車巡行祭りや鰍沢中閉校記念式典では、多くの人々に見守られる中で演奏しました。特に、山車の上での演奏はとても緊張しましたが、行事を盛り上げることができ、良い経験となりました。

今年度、学校が統合してからも、これまでとは違った形で鰍沢ばやしに取り組んでいます。今は鰍沢地区の方だけでなく、富士川町全体の皆さんに鰍沢ばやしに関心を持っていただきたいという思いで活動しています。

これから先も、鰍沢地区や増穂地区といった枠にとらわれることなく、長年受け継がれてきた鰍沢ばやしを大切に守り、次の世代へとつないでいってほしいと思います。

富士川中学校 3年 深澤一希

伝統の担い手として、今回の挑戦に協力・応援しています!

鰍沢ばやし保存会会長 野中正人さんからのメッセージ

鰍沢地区の子どもたちは、祭りの日に町に響き渡る鰍沢ばやしの音を聞きながら育ってきました。その音色は、私にとってふるさとの象徴であり、地域の人々の心をひとつにする大切な絆です。

鰍沢ばやし保存会は、昭和47年の結成以来、地域の伝統を守り続けてきました。特に中学校教育の場では、毎年5月から7月にかけて、保存会員が毎週1回学校に出向き、生徒たちに鰍沢ばやしを直接指導してきました。こうした活動により、生徒たちは太鼓の技術だけでなく、地域の歴史や誇りを学んできました。

また、保存会自身も月に2回練習を重ね、山車巡行祭りやさくら祭り、文化祭などで演奏を披露し、地域の人々に鰍沢ばやしの魅力を伝え続けています。こうした継承の努力によって、鰍沢ばやしは世代を越えて脈々と受け継がれてきました。

しかし今、学校統合によって生徒数が大幅に増えたことで、太鼓の数が不足し、学年全体で一斉に演奏することができなくなっています。子どもたち全員が平等に参加し、仲間と音を重ねることで初めて文化は生き続けます。この伝統を未来に確実に引き継ぐため、和太鼓の整備は喫緊の課題です。

皆さまからの温かいご支援が、子どもたちの学びを支え、地域の誇りを未来へとつなぐ力となります。どうか共に、鰍沢ばやしの音を次の世代へ響かせてください。

鰍沢ばやし保存会

会長 野中正人

寄附のお礼について

このプロジェクトにご寄附いただきました皆さまには以下のお礼をさせていただきます。

●お礼の手紙(令和7年度中発送予定)

●活動報告書(令和7年度中発送予定)

●鰍沢ばやしの演奏動画の提供(令和8年9月頃の予定 来年度の学園祭で披露)

※目標金額に満たない場合でも、ご寄附いただきました寄附金は、寄附金の範囲内で可能な数の和太鼓等の購入に充てさせていただきます。また、目標金額を超えた場合でも、いただいた寄附金は本プロジェクトに活用させていただきます。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

お問い合わせ

富士川町教育委員会 教育総務課

〒400-0592 山梨県南巨摩郡富士川町天神中條1134

T E L:0556-22-7200

メール:kyouiku@town.fujikawa.lg.jp

-

2025年12月18日 17:28

和太鼓整備プロジェクトの目標金額439万円(ふるさとチョイス、役場窓口、企業・団体寄附合計額)を達成しました

皆さまからのあたたかいご支援と応援のおかげで富士川町鰍沢ばやしの伝統をつなぐ和太鼓プロジェクトは「目標金額100%」を達成することができました。誠にありがとうございました。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年12月16日 16:33

和太鼓整備プロジェクトの寄附金額が382万円(ふるさとチョイス、役場、企業・団体寄附合計額)を突破

皆さまのご支援により、寄附金額が12月15日現在で3,828,000円になりました。

内訳は、ふるさとチョイス1,746,000円、役場窓口寄附1,412,000円、企業・団体寄附金670,000円です。

寄付期間は12月18日までと残り2日程度となってきました。

目標金額4,392,000円です。引き続き応援、よろしくお願いいたします。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年12月05日 14:15

和太鼓整備プロジェクトの寄附金額が223万円(ふるさとチョイス、役場、企業・団体寄附合計額)を突破

皆さまのご支援により、寄附金額が12月4日現在で2,236,000円になりました。

内訳は、ふるさとチョイス1,103,000円、役場窓口寄附803,000円、企業・団体寄附金330,000円です。

寄付期間は12月18日までと残り2週間程度となってきました。

目標金額4,392,000円です。引き続き応援、よろしくお願いいたします。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年11月05日 14:51

和太鼓整備プロジェクトの寄附金額が100万円(町窓口寄附含む)を突破

皆さまのご支援により、寄附金額が100万円(町窓口寄附含む)を突破しました。寄附期間は12月18日まで、目標金額4,392,000円です。引き続き応援、よろしくお願いいたします!

もっと見るコメント 1件

1件の返信を表示

ゲスト さん

進捗状況が更新されていません

この表示を心配して知人に応援参加をお願いしたが 騙されているのか?と疑ってしまう

私が寄付したときは 直ぐに反映されたのに 最近寄付したものを知っているが 全然変わっていない

やっぱり この情報はウソ?それならひど過ぎます2025/12/3 12:29

山梨県富士川町

この度は、プロジェクトへのご支援、そして周囲の方への応援のお声がけまでいただき、誠にありがとうございます。

寄附の反映につきましては、お選びいただいたお支払方法によっては、表示までにお時間をいただく場合がございます。

また、ポータルサイト以外でも役場で窓口寄附を受け付けております。この窓口寄附については、ポータルサイトとは別で受け付けておりますので、ポータルサイト上での寄附金額には反映がされませんが、進捗状況について、寄附者さまに安心してご覧いただけるよう、確認を進めながら合算金額を随時更新してまいります。

いただいたご寄附が正しく反映されない、あるいは事実と異なる情報を掲載しているということはございませんので、ご安心いただければ幸いです。

皆さまからいただく温かい応援にしっかりお応えできるよう、今後も丁寧に情報発信を続けてまいります。

この度は貴重なお声をお寄せいただき、ありがとうございます。2025/12/3

1件の返信を表示

ゲスト さん

進捗状況が更新されていません

この表示を心配して知人に応援参加をお願いしたが 騙されているのか?と疑ってしまう

私が寄付したときは 直ぐに反映されたのに 最近寄付したものを知っているが 全然変わっていない

やっぱり この情報はウソ?それならひど過ぎます2025/12/3 12:29

山梨県富士川町

この度は、プロジェクトへのご支援、そして周囲の方への応援のお声がけまでいただき、誠にありがとうございます。

寄附の反映につきましては、お選びいただいたお支払方法によっては、表示までにお時間をいただく場合がございます。

また、ポータルサイト以外でも役場で窓口寄附を受け付けております。この窓口寄附については、ポータルサイトとは別で受け付けておりますので、ポータルサイト上での寄附金額には反映がされませんが、進捗状況について、寄附者さまに安心してご覧いただけるよう、確認を進めながら合算金額を随時更新してまいります。

いただいたご寄附が正しく反映されない、あるいは事実と異なる情報を掲載しているということはございませんので、ご安心いただければ幸いです。

皆さまからいただく温かい応援にしっかりお応えできるよう、今後も丁寧に情報発信を続けてまいります。

この度は貴重なお声をお寄せいただき、ありがとうございます。2025/12/3

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年10月23日 08:38

寄附金額が80万円を超えました!

和太鼓整備プロジェクトの寄附金額が80万円を突破しました。

皆さまのご支援ありがとうございます。

富士川中学校では、文化祭ではくばく文化ホールにおいて太鼓の演奏が行われました。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年10月11日 13:11

山車巡行祭り

町制15周年事業として開催された山車巡行祭りの動画です。山車の上で中学生が鰍沢ばやしを叩き、祭りを盛り上げました。

関連リンク

もっと見るコメント 1件

ダイヤモンド富士 さん

伝統文化継承頑張ってください!

2025/10/11 13:53

ダイヤモンド富士 さん

伝統文化継承頑張ってください!

2025/10/11 13:53

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

コメント 1件

T さん

地域全体で伝統文化を守ろうという想いを強く感じます。

応援しています!2025/10/6 19:21

T さん

地域全体で伝統文化を守ろうという想いを強く感じます。

応援しています!2025/10/6 19:21

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

山梨県富士川町

富士川町の紹介

富士川町は甲府盆地の南西端に位置し、西部に巨摩山地が連なり、東部は富士川が流れる豊かな自然環境に囲まれています。

かつては富士川舟運による往来の拠点として栄え、現在は中部横断自動車道や甲西道路の整備により広域交通のアクセスが向上しています。

大法師公園の桜、妙法寺のあじさい、舂米・平林・穂積の棚田、大柳川渓谷の紅葉、高下のダイヤモンド富士をはじめ四季折々の美しい景色が見られます。

気候は盆地特有の内陸性気候で、夏季と冬季の気温差が大きく、日照時間も長いなど居住に適しています。

高齢化や人口減少、中山間地域の過疎化も進行している状況ですが、移住定住や交流人口の増加を推進しています。

ふるさとへの思い…

富士川の瀬音、鳥のさえずりなど、豊かな自然の中で、友と遊び、ふれあった日々…

ふるさとを離れ、都会でご活躍の皆さまにとって、ふるさとの思い出は、数多くあると思います。

富士川町では、地域の資源を守り、「暮らしと自然が輝く 交流のまち」をめざして、まちづくりを進めていきます。

本町にゆかりのある方、ご関心のある皆さまに、ふるさと“富士川町”を応援するサポーターになっていただきたいと思います。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。