祈りの灯火を実施したい!ー記憶・教訓を語り継ぎ、次世代に想いをつなげるー

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 40,000円

目標金額:1,500,000円

- 達成率

- 2.6%

- 支援人数

- 4人

- 終了まで

-

27日

/ 90日

岩手県盛岡市(いわてけん もりおかし)

寄付募集期間:2025年9月16日~2025年12月14日(90日間)

岩手県盛岡市

盛岡市には、東日本大震災で被災し、沿岸地域から避難を余儀なくされた方々が、今も災害公営住宅などで生活を送っています。

このクラウドファンディングでは、震災で犠牲になられた方々への鎮魂の想いと、復興への願いを込めて、もりおか歴史文化館前の広場に牛乳パックで制作した灯籠を並べ、火を灯す「祈りの灯火」を実施するための資金を募集しています。

盛岡広域に避難してきた被災者がふるさとに想いをはせ、犠牲になられた方々を悼むとともに、記憶・教訓を語り継ぎ、想いをつないでいくために、今回クラウドファンディングに挑戦します。

皆さまの温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。

東日本大震災の記憶・教訓を語り継ぎ、未来に想いをつなげたい!

祈りの灯火とは?

「祈りの灯火」とは、毎年3月11日にもりおか歴史文化館前広場で開催される追悼イベントです。東日本大震災で犠牲になられた方々を悼み、震災の記憶と教訓を語り継ぎ、次世代へ想いをつなぐことを目的としています。

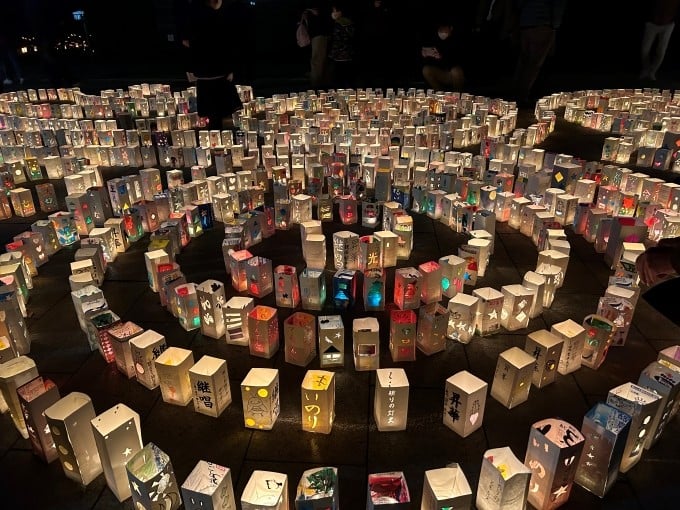

広場には、牛乳パックで製作された約10,000個の灯籠が並べられ、火が灯されます。灯籠は、市内の教育機関や商業施設などで製作会を開催し、市民の皆さまのご協力により製作されているほか、全国各地からも灯籠が寄せられており、市内のみならず全国でも支援の輪が広がっています。

イベント当日は、多くのボランティアの皆さまのご協力のもと、灯籠を並べ、灯籠点灯式では沿岸市町村名が記された灯籠に代表者が火を灯し、その後、参加者全員で灯籠に火を灯します。

令和7年3月11日に開催した祈りの灯火では、約1,400人が参加し、静かで温かな祈りの時間を共有しました。

次世代への継承と事業継続の危機

震災から14年が経過し、震災を知らない若い世代も増えてきています。震災の記憶や教訓が風化していくことが懸念される中、「祈りの灯火」は、世代を問わず参加できる灯籠製作を通じて、震災について語り合う機会を創出し、記憶の継承に貢献しています。

しかし、ろうそくをはじめとした各種資器材の高騰や、これまで財源として活用してきた東日本大震災復興推進基金の減少により、令和8年度以降の継続が危ぶまれています。

また、近年激甚化・頻発化する自然災害に対し、防災意識の向上も求められています。「祈りの灯火」は、震災を振り返るだけでなく、私たちが災害に備えて何を心がけるべきかを考えるきっかけにもなります。

未曽有の被害をもたらした東日本大震災。その記憶を風化させず、被災者や震災経験者との交流を通じて、未来へと想いをつないでいくことは、重要な課題だと考えています。

震災の記憶を次世代につなげる

震災の記憶を語り継ぐ、灯籠づくりという市民参加型の取り組み

「祈りの灯火」は、世代を問わず誰もが気軽に参加できる灯籠づくりを通して、震災について語り合うきっかけを生み出す取り組みです。牛乳パックを使った灯籠の製作は、子どもから高齢者まで幅広い世代が参加できる活動であり、震災の記憶や教訓を自然と共有する場となっています。

震災から14年が経過し、震災を直接知らない若い世代が増えていく中で、震災の記憶が風化してしまうことが懸念されています。だからこそ、こうした市民参加型の活動を継続することが、震災の記憶を未来へとつなぐために重要だと考えています。

令和8年度は、従来よりも灯籠製作会の回数を増やし、特に教育機関に対して積極的な働きかけを行います。製作会では、震災当時の状況や被災地の様子を伝えながら灯籠を作ることで、震災を知らない世代にもその記憶と教訓を丁寧に継承していきます。灯籠づくりを通じて、震災を「知る」「考える」「語り合う」機会が生まれ、地域全体で記憶を共有する土壌が育んでいきます。

みなさまからご支援頂くふるさと納税の使い道

本プロジェクトは、皆さまからのご寄附をもとに、集まった資金に応じた規模で事業を実施いたします。目標額に達しなかった場合でも、会場の規模縮小や灯籠製作数の調整などを行いながら、企業協賛の呼びかけも含め、「祈りの灯火」の継続に向けて全力で取り組んでまいります。みなさまの温かいご支援に心より感謝申し上げます。

※1 事業実施に向けて全力で取り組んでまいりますが、万が一実施できない事由が生じた場合、当該寄附の趣旨に沿うような事業に活用させていただきます。 当該寄附は「負担付寄附」ではなく、「用途を指定した寄附」としてお受けするものであることをご了承ください。

※2 当初の目標を超える寄附金が集まった場合については、次年度以降の当該プロジェクト、または、当該寄附の趣旨に沿うような事業に活用させていただきます。

※3 負担付寄附とは。

当該寄附に付された条件に基づいて、地方公共団体が法的な義務を負い、その条件に基づく義務を履行しない場合には、当該寄附が解除されるようなものをいいます。

今年も10,000個の灯籠に火を灯します

事業実施のスケジュール

令和8年11月 実行委員会発足、灯籠製作会開始

令和8年12月 市内小中学校に灯籠製作依頼を行う

令和9年1~2月 灯籠回収、組立、当日準備

令和9年3月11日 当日

祈りの灯火実行委員会 吉田光晴さん

あの日を忘れない、そして日々の防災に。

毎年全国各地で発生する大規模な自然災害。その度に東日本大震災は過去の災害として忘れられていくように感じます。しかし、あの未曾有の災害の被災地と被災者の方々は今も地域の復興と生活や心の平安を取り戻すために大変な思いをしています。それでも被災者の方々はおっしゃいます。

「私たちはいろいろなものを失いました。でもその経験から何かを残さないと悔しいのです。」

そこには、被災によって得た多くの教訓が残されています。

実行委員会では、毎年盛岡市内の学校や公民館で灯籠製作会を行なっています。そこでは、被災地の復興と犠牲者への鎮魂の気持ちを込めて制作することをお願いするとともに、被災者の方々がどのように避難し生き延びたのか、被災者の方々にお聞きした経験談を伝え、「あなたはどのような備えをしていますか。」と必ず問うています。

毎年、全国から送られる手づくりの灯籠には、被災地と被災者の方々の未来に向けてのあたたかな励ましと、この震災を忘れないというメッセージに加え、能登半島地震などを受け、自然災害を自分ごとと捉える「備えよう!」といった言葉が刻まれるようになってきました。

私たちは、あの災害を忘れないこと、そしてその経験や教訓を伝えることによって、災害に強い地域づくりに貢献していきたいと考えています。

3月11日は、被災地岩手県、その県庁所在地である盛岡市から、東日本大震災を思い出し、それぞれの家庭や職場、グループなどで日々の防災を考え、備える日にしていただきたいと思っています。

そのために、全国から1万個の灯籠を集めるこの行事の継続に、力をお貸しください。

寄附者のみなさまへ

盛岡市からのメッセージ

東日本大震災から14年が経過し、震災記憶の風化が懸念される中で、あの日のことを想い、次世代につなげていく取組は今後も続けていく必要があると考えています。

多くの方々にこの行事を知ってもらい、灯籠を製作して、実際に会場に見に来てもらいたいと思います。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2025年11月10日 22:39

ご支援ありがとうございます!

令和7年9月14日より募集を開始し、現在までに3名の方からご支援を賜りました。

祈りの灯火実施事業にご賛同いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

東日本大震災から15年。

あの日の記憶を風化させず、犠牲になられた方々への祈りを込めて、今年も「祈りの灯火」を開催予定です。

灯籠のやさしい光が、静かに夜を照らし、ひとりひとりの想いをつなぎます。

灯籠の光に想いを込めて、静かな祈りのひとときを一緒に過ごしませんか?もっと見る

岩手県盛岡市

ニューヨークタイムズ紙(電子版)に「2023年に行くべき52か所」の2番目に選ばれた盛岡市。

盛岡市は東京から新幹線で約2時間の北東北の玄関口です。戦国時代に築城された盛岡城の城下町の雰囲気が残り、東京駅の設計でも有名な辰野金吾氏が設計した、「岩手銀行赤レンガ館」をはじめとする大正から昭和初期時代の和洋折衷の建物が中心市街地に点在する、歩いて楽しめるまちです。

おもてなしや市民のソウルフードとして生まれた「わんこそば」、「盛岡冷麺」、「盛岡じゃじゃ麺」は盛岡三大麺として観光客にも人気でお土産、返礼品の定番商品です。また、日本代表のトップアスリートが使用したことで注目の「南部鉄器」も盛岡市の特産品です。さらに、お米やりんごなどの農産物に日本酒やクラフトビールなどの地酒も盛岡ブランド品に認定されています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。