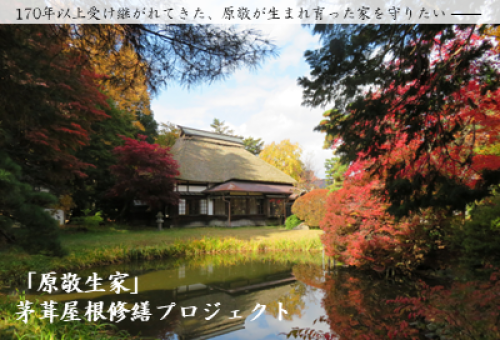

170年以上受け継がれてきた、原敬が生まれ育った家「原敬生家」を守りたい!! 文化財・原敬生家の茅葺屋根等修繕プロジェクト

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 1,906,000円

目標金額:7,000,000円

- 達成率

- 27.2%

- 支援人数

- 93人

- 終了まで

- 受付終了

岩手県盛岡市(いわてけん もりおかし)

寄付募集期間:2025年9月16日~2025年12月14日(90日間)

岩手県盛岡市

かつて「ハラケイさん」と、尊敬と親しみを込めて呼ばれた一人の宰相がいました。

平民宰相・原敬(はらたかし)。

その誠実な人柄と揺るぎない信念、そして多くの国民に慕われた姿は、今も私たちの心に静かに息づいています。

そんな原敬が15歳まで過ごした家——盛岡市指定有形文化財「原敬生家(はらけいせいか)」。

四季折々の風景に包まれながら、時代の記憶を静かに語りかけるこの生家を、未来へと受け継いでいくため、クラウドファンディング型ふるさと納税を通じて募らせていただくこととしましたので、皆さまの温かい応援をどうぞよろしくお願いいたします。

170年以上守られてきた「原敬生家」

「原敬生家」は、盛岡市の本宮地域にある原敬記念館の敷地内にあります。平成7年4月26日に盛岡市指定有形文化財に指定され、以来たくさんの来館者の皆さまをお迎えし、大切に守られてきました。現在は、4月~10月の土日祝日と春・夏・秋の一定期間に限定公開しています。

多くの人から愛され、活用される生家

原敬生家では庭園案内やワークショップなど、さまざまなイベントを開催しています。

中でも原敬の命日である11月4日に開催される茶会では、子どもからご高齢の方まで、世代を問わずお越しいただいており、中には、家に和室がない子どもも多いとのことで、「生家のお茶会が貴重な経験になっています」などのお声もいただいております。

この生家には地域内外から多くの人々が集い、一緒に学んだり、遊んだりと、憩いの場として活用されています。

平民宰相「原敬」

原敬は安政3年(1856)に本宮村(現盛岡市)で生まれ、新聞社や政界を経て、大正3年(1914)に立憲政友会の総裁となりました。そして、大正7年(1918)には、第19代内閣総理大臣に就任しました。当時栄誉とされた爵位を持たない、平民宰相・原敬の誕生です。

原敬は、植民地主義が横行した世界情勢の中、軍事力で他国へ侵出するのではなく、特に米国との関係を重視した国際協調外交を展開するなど、常に未来を見据えていました。逝去して100年以上たった今でも、「原敬」は、私たちの心に残り続けています。

当時の建築様式が息づく家

原敬生家は、原敬の祖父で盛岡藩家老であった原直記(はらなおき)が嘉永3年(1850)に建てた武家屋敷で、現在は当時の約5分の1が残されています。

寄棟造りで茅葺き、外壁は土壁塗り白漆喰仕上げで、腰は竪板張りで一部押縁下見張りとなっており、部材には檜、欅、栗、杉、松などが使用されるなど、当時の建築様式を物語る非常に貴重な建造物です。

今はどのような状況なの?

一方、近年の異常気象による豪雨やカラスによる茅の抜き取り等により、生家のシンボルである茅葺屋根の劣化が進み、断続的な雨漏りや、床板の腐食、損傷個所からの小動物の侵入など、建物の維持が困難になってきています。令和7年には、雨漏りにより最も茅葺の損傷が激しい西側屋根の天井が一部落下するなど、安全性も危ぶまれる状況です。生家は季節を通じて来館者の皆さまへの公開や、原敬を想う会の記念事業等、さまざまな場面で活用されていますが、修繕が困難となった場合、一般公開やイベント等も中止せざる得なく、予断を許さない状況です。

先人の知恵が詰まった「茅葺屋根」

寄附金の使い道

今回のご支援は、この原敬生家の茅葺屋根を葺き替えし、生まれ変わらせる費用等に充てさせていただきます。

茅葺屋根とは、ススキやヨシなどの茅を材料にして屋根を葺いた伝統的な屋根です。耐久性や断熱性、吸音性などに優れ、夏は涼しく冬は温かい、というように先人の知恵が詰まっています。修繕では、つぶれている茅を丁寧に葺き替えることにより、機能性だけでなく、景観の質もぐっと高まります。

茅葺屋根を葺き替えるには、高い技術力と貴重な材料が必要です。それには多額の費用が必要となります。

全面を葺き替える場合、必要経費を含め、約2,700万円必要です。

東西南北全ての屋根の損傷が進んでいますが、今回は、最も損傷し、緊急性が高い西側の茅葺屋根の葺き替えを目指し、ファーストゴールとして目標金額を700万円とさせていただきました。

※1 事業実施に向けて全力で取り組んでまいりますが、万が一実施できない事由が生じた場合、当該寄附の趣旨に沿うような事業に活用させていただきます。 当該寄附は「負担付寄附」ではなく、「用途を指定した寄附」としてお受けするものであることをご了承ください。

※2 当初の目標を超える寄附金が集まった場合については、次年度以降の当該プロジェクト、または、当該寄附の趣旨に沿うような事業に活用させていただきます。

※3 負担付寄附とは。

当該寄附に付された条件に基づいて、地方公共団体が法的な義務を負い、その条件に基づく義務を履行しない場合には、当該寄附が解除されるようなものをいいます。

四季の彩りが静かに寄り添う、原敬の記憶を宿す家

「秋の紅葉がとてもきれいです」「温かくて暮らしやすい雰囲気がありました」

地域住民の憩いの場でもあり、人々が集う歴史的空間でもある原敬生家。

茅葺屋根を永くもたせ、守り続けることにより、四季の移ろいとともに豊かな表情を見せるこの生家を、より多くの方に、これからも楽しんでもらいたい——そう強く願っております。

安全で美しい景観を目指して

周りの眺望になじむように整備を進めます

事業実施のスケジュール(予定)です。

・令和8年4月~5月 業者選定、契約

・令和8年6月~9月 屋根吹き替え修繕

・令和8年10月 屋根吹き替え完了

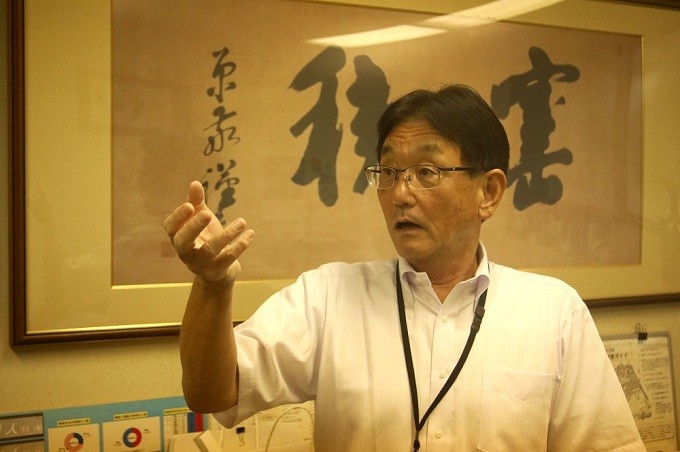

盛岡市教育委員会事務局 遠藤征司歴史文化課長

地方にある貴重な文化財の存在を知ってもらいたい

盛岡市では市の出身、あるいはゆかりがあり、功績のある先人130人を顕彰する「盛岡市先人記念館」を設置し、当該施設や学校教育をはじめとする場で、先人を知り、学ぶ「先人教育」に取り組んでいます。原敬は「平民宰相」として、日本の政治史に大きな足跡を残した人物であり、石川啄木や米内光政と並んで顕彰されています。

この記念館からほど近い場所にある「原敬生家」は茅葺屋根の建物であり、将来に適切に引継いでいかなければならないものとして、市の有形文化財に指定されています。茅葺屋根は時代の流れとともに次第にその姿を減らしていき、現在盛岡市内では、この原敬生家を含め数えるほどしか残っていません。屋内の建具の様々な意匠などからも、当時の武士階級の生活の様子も垣間見ることができます。

また、原敬生家は展示施設として保存されているだけではなく、様々なイベント会場として活用され、訪れる人が実際に歴史の一部を体験できる、歴史上の偉人の体験を共有することができる、大変貴重な建物です。毎年、市内外から多くの方々に訪問いただき、生家に隣接して昭和33年に建てられた記念館と共に、長きに渡り市民に愛される施設となっています。

一方で茅葺屋根の維持・補修は、手掛けられる職人や茅材などが地元で手配できなくなってきており、貴重な技術を持った職人さんや一部の材料は市外に頼らざるを得ません。そのための維持経費も大きく、厳しい経済状況の下、人口減少が進みつつある地方の自治体では、教育や福祉、経済や観光などの様々な課題への対応が求められ、歴史的な文化財への保護に確保できる財源にも限りがあり、修繕が老朽化等に追い付いけていない状況となっています。

今回は、このような地方に存在する貴重な文化財の存在、その保存と活用における現状や課題について、このGCFプロジェクトを通じてより多くの皆さんに知っていただき、ご協力をいただきたいものです。いただいた寄附を茅葺の修繕等を行わせていただくことにより、引き続き先人教育の場や、イベントにおいて、皆さんに様々な体験を提供できる文化財として活用し、またぜひ盛岡に足を運んで活用していただきたいと思っております。

改めて、ご理解とご協力をお願いいたします。

原敬記念館 荒川享司館長

原敬生家の保存にご協力をお願いします

日本初の本格的な政党内閣を組織して政党政治を推進した第19代内閣総理大臣・原敬が生まれ育った生家。この生家は、嘉永3年(1850)に盛岡藩家老だった原敬の祖父・直記が建てた250坪ほどの大きな屋敷で、藩主を迎える「御成座敷」もありました。

明治維新後、原敬の兄・恭によって5分の1まで縮小され現在に至っています。

中に入ると直記が使っていた居間、原敬と兄弟の部屋だった隅の間、神棚を祭っている茶の間などがあり、大正時代に作られた吹板ガラス越しに庭園を見ると、桜やツツジ、池の周りに咲くカキツバタが季節を賑わしてくれます。

しかし、平成8年に屋根葺き替えを行ってから30年が経ち、雨漏りが発生し、天井や床の腐敗が進行しております。

期間を限定して来館者に公開し、原敬の生きた明治、大正へ思いを深めていただいている生家を、将来に渡り永く保存するために皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

皆さまからいただいた温かい声

原敬生家を見学した皆さまからの感想を一部紹介します

「偉人の生まれた家に入れる施設は全国的に貴重だ」

「昔の人がすんでいて、しかも昔活躍したえらい人の家に初めていけたのでうれしかった」

「すごく昔の家がまだあるとは思わなかった」

「広いなと思っていたら約5分の1の大きさだと聞いてビックリしました」

「のんびりとしたひと時を味わえた」

このほかにも、結婚式の写真を生家で撮影したい、という方や、

海外から来てとても感激した、という嬉しいお声もいただいております。ありがとうございます!

寄附者の皆さまへ

盛岡市からのメッセージ

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

平民宰相・原敬の生家を未来へつなぎ続けるには、皆さまのご支援が必要です。お知り合いへの紹介や、SNSへの投稿など、応援はどのような形でも構いません。ぜひお力をお貸しください。原敬生家を未来に引き継ぐための本プロジェクトのご支援を何卒よろしくお願いいたします。

原敬が46年間書き綴った、岩手県指定有形文化財である「原敬日記」をはじめとして、盛岡市内各所には、原敬に関するさまざまなゆかりの場所や資料などがたくさん残っており、さまざまなところでその足跡を追うことができ、「歩いて楽しめるまち」です。

一度来たことがある方も、まだ来たことがない方も、ぜひ盛岡市へおいでください。心よりお待ちしております。

【注意事項】

※本プロジェクトは、誠に恐れ入りますが、返礼品の対象になりません。

※寄附額のうち、2,000円を超えた一定限度額まで所得税及び住民税から控除されます。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2025年12月16日 22:36

たくさんのご支援、本当にありがとうございました!

このたびは、原敬生家修繕プロジェクトに温かいご支援を賜り、誠にありがとうございました。

目標達成には至りませんでしたが、皆さまのご厚意により、大きな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。

お寄せいただいたご支援は、原敬生家の茅葺屋根修繕に活用し、歴史的価値を未来へつなぐために大切に使わせていただきます。

改めまして、皆さまのご協力に深く御礼申し上げます。

引き続き、原敬記念館の活動にご関心をお寄せいただけますと幸いです。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年12月12日 09:00

【残り3日】原敬生家修繕プロジェクト、最後のご支援をお願いします!!

皆さまの温かいご支援により、これまでに約160万円を越える寄付をいただくことができました。心より御礼申し上げます。

本プロジェクトの募集期間は、いよいよ残り3日。

歴史を未来へつなぐこの取り組みを、ぜひ皆さまのお力で成功させたいと願っています。

皆さまの一押しが、歴史を守る力になります。

残り3日、最後まで温かいご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年11月19日 09:04

募集期間は残り30日を切りました!

皆さまの温かいご支援により、寄付総額は約140万円となりました!

心より感謝申し上げます。

原敬生家を有する原敬記念館では、今年度も多彩なイベントを開催し、たくさんの方々にお越しいただいております。

一度ご来館いただいた方も、まだ訪れたことのない方も、ぜひこの機会に足をお運びください。

本プロジェクトの募集期間は残り30日を切りました。

目標金額700万円の達成に向け、最後まで全力で取り組んでまいります。

より多くの方にこの取り組みを知っていただくため、ぜひお知り合いやご友人にもご紹介いただけますと幸いです。

引き続き、温かいご支援とご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

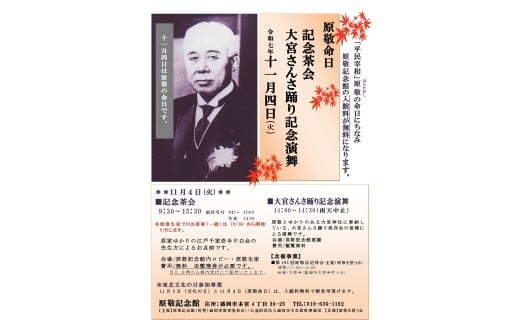

2025年10月28日 17:43

11月4日は原敬の命日です

11月4日(火)、平民宰相・原敬の命日にちなみ、原敬記念館の入館料が無料となります。

当日は、原家ゆかりの「江戸千家岩手不白会」の先生方によるお点前・記念茶会(整理券制)や、原敬と縁の深い大宮神社に奉納される「大宮さんさ踊り保存会」の演舞もございます。

紅葉に彩られた秋の盛り、歴史と文化の薫りを、ぜひご堪能ください。

同日、大慈寺(盛岡市大慈寺5-6)にて、第105回原敬忌追悼会が執り行われます。

あわせて、三彩流彩茗会による煎茶道茶会や、そば振る舞い(そば供養)も予定されています。

この機会に、原敬の生涯に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

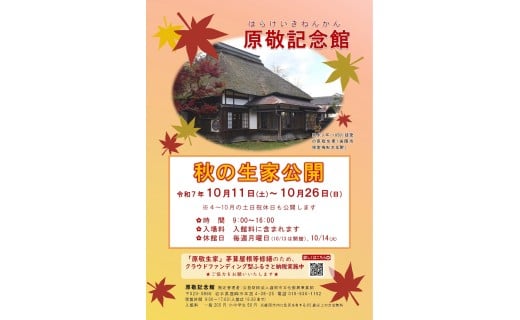

2025年10月21日 17:45

応援メッセージありがとうございます!

令和7年9月14日より募集を開始し、現在までに50名以上の皆様よりご支援を賜りました。

原敬生家の茅葺屋根修繕事業にご賛同いただいた皆様に、心より感謝申し上げます。

また、温かい応援メッセージも頂戴し、大変ありがたく存じます。

原敬記念館では10月26日(日)まで、秋の生家公開をしています。

秋の風が心地よい季節、原敬生家の庭には色づき始めた葉がそっと彩りを添えています。歴史の息吹を感じながら、静かな時間を過ごしませんか?もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

岩手県盛岡市

ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)に「2023年に行くべき52か所」の2番目に選ばれた盛岡市。

盛岡市は東京から新幹線で約2時間の北東北の玄関口です。戦国時代に築城された盛岡城の城下町の雰囲気が残り、東京駅の設計でも有名な辰野金吾氏が設計した、「岩手銀行赤レンガ館」をはじめとする大正から昭和初期時代の和洋折衷の建物が中心市街地に点在する、歩いて楽しめるまちです。

おもてなしや市民のソウルフードとして生まれた「わんこそば」、「盛岡冷麺」、「盛岡じゃじゃ麺」は盛岡三大麺として観光客にも人気でお土産、返礼品の定番商品です。また、日本代表のトップアスリートが使用したことで注目の「南部鉄器」も盛岡市の特産品です。さらに、お米やりんごなどの農産物に日本酒やクラフトビールなどの地酒も盛岡ブランド品に認定されています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。