【第2弾】明治天皇も御訪問された歴史的建造物「開成館」を修復したい!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 232,000円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 23.2%

- 支援人数

- 16人

- 終了まで

-

7日

/ 87日

福島県郡山市(ふくしまけん こおりやまし)

寄付募集期間:2025年10月6日~2025年12月31日(87日間)

福島県郡山市

本市を象徴する歴史的建造物である「開成館」

2021年、2022年の2度にわたる福島県沖地震で大きな被害を受けました。

災害・老朽化からの復旧と耐震補強を施すことにより、安心安全に利用いただけるよう改修しています。

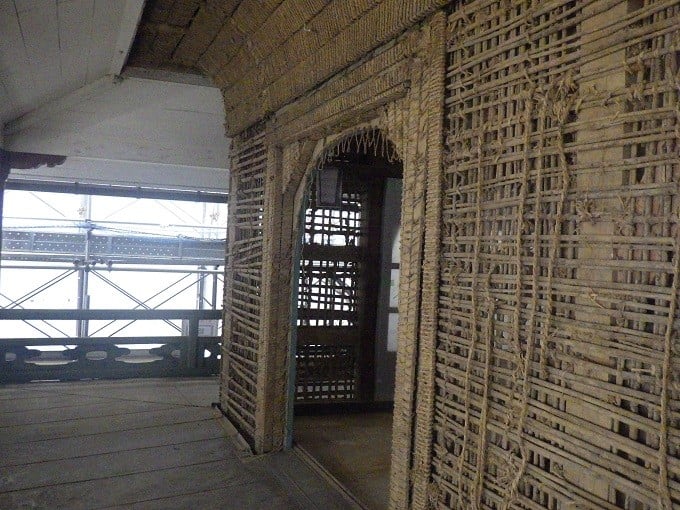

現在の改修状況

第1弾のプロジェクトにご寄付いただき、誠にありがとうございました。皆さまからのご支援により、改修に向けた取り組みを進めることができました。

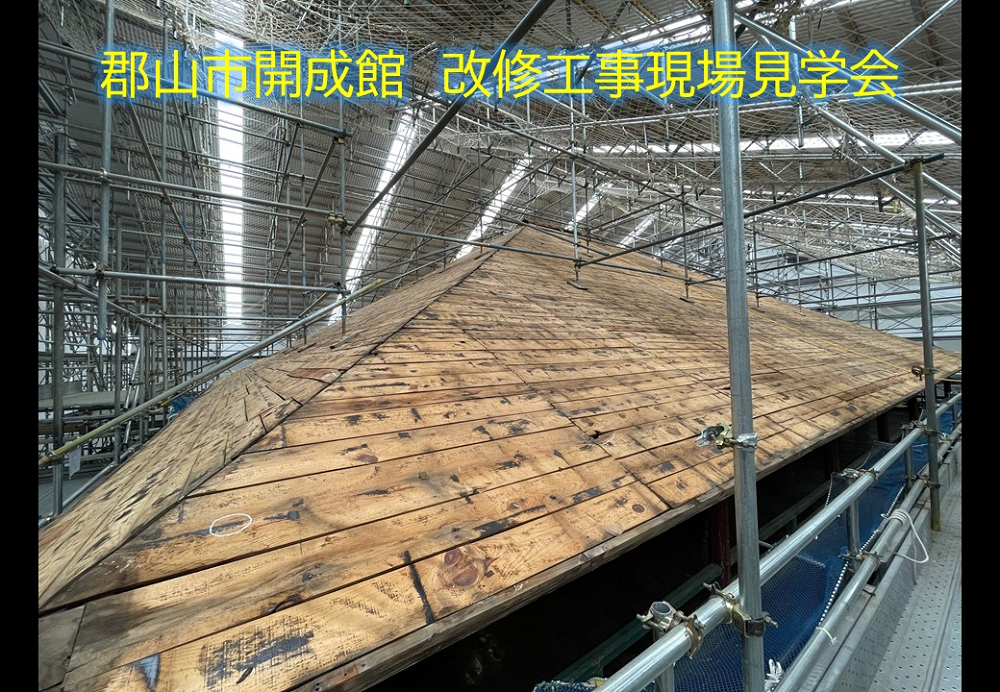

令和7年度から本格的に開成館の改修工事が始まりました。

外部は屋根の葺き替えのため「素屋根」と呼ばれる仮設の屋根を設置し、屋根板金(屋根を覆う薄い金属製の部材)と唐破風の板金を剥がしました。

建物の内部は建具を取り外し、土壁を解体しました。

今まで見ることのできなかった、建物の構造や使用している部材、さらには土壁内部の小舞の組み方など、当時の技法や工夫を垣間見ることができます。

土壁の解体中に発見された古文書

土壁の解体作業中に、2階敷居部分の一部から古文書が発見されました。

内容は陳情や裁判の記録などとみられ、下書き又は書き損じの和紙を土壁の割れ防止のために使用したのではないかと考えられます。

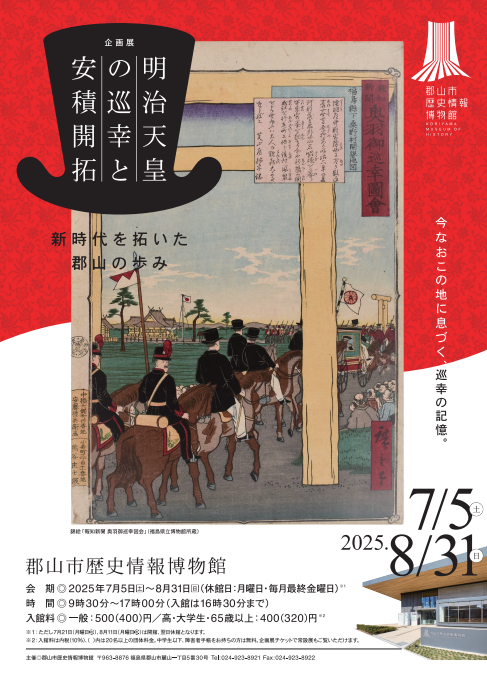

明治天皇の巡幸と安積開拓展

郡山市歴史情報博物館では、2025年7月5日~8月31日にかけて、「明治天皇の巡幸と安積開拓」展を開催しました。

明治天皇は開成館に2度立ち寄られており、安積開拓を推し進める原動力となり、郡山の発展へと繋がりました。

2度の福島県沖地震の影響で修復が必要な「開成館」

2024年(令和6年)に市制施行100周年を迎えた郡山市。

開成館は本市の発展の礎となった安積開拓の事務所が置かれた建物で、1874(明治7)年の完成から昨年で150周年を迎えました。

しかしながら、2021年・2022年の2度にわたる福島県沖地震で大きな被害を受け、現在、休館(注)を余儀なくされています。

郡山市では災害・老朽化からの復旧と耐震補強を行うことにより、安心安全に利用いただける施設として整備を進めています。

本市を象徴する歴史的建造物を修復する総事業費10億円の本プロジェクトに御支援をお願いします。

(注):敷地内の官舎及び入植者住宅は復旧し、2023年度から公開中。

寄附金の使途

寄附金は、開成館の保存修理、耐震補強工事、展示室リニューアル等に要する費用の一部に充てさせていただきます。

※寄附額が目標金額に達しなかった場合、又は目標金額を超えた場合でも、皆様から寄せられました貴重な寄付金は、上記事業に活用させていただきます。

スケジュール

2025年10月6日~12月31日 ガバメントクラウドファンディング

2028年7月 改修工事完了

2028年 展示リニューアル後、再開

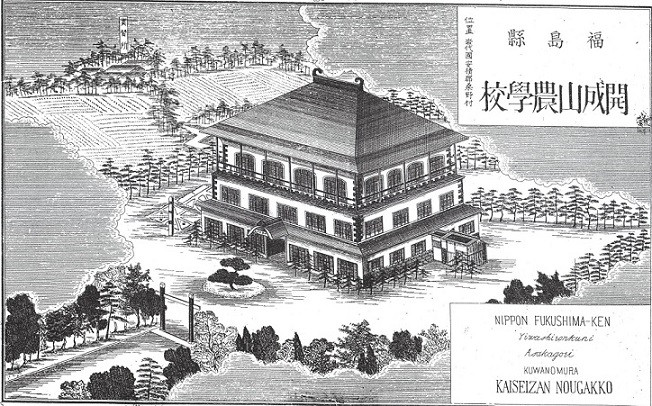

様々な役割を担った開成館

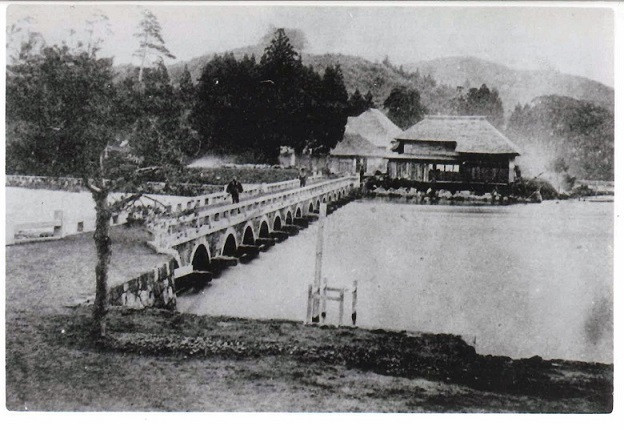

開成館は、1874年(明治7)に区会所(郡役所の前進)として建築され、郡山発展の礎となった安積開拓・安積疏水開さく事業の核となる福島県開拓掛が置かれました。

その後、郡役所、県立農学校、桑野村役場などとして使用されました。当時地方にはまだ洋風の建築法が伝わっていませんでしたが、地元の大工たちが苦労の末建てた擬洋風建築の開成館に、人々は驚き感心したと言われています。

また、明治天皇東北行幸に際し、一度目の1876年(明治9)には宿泊所として、二度目の1881年(明治14)には昼食会場として使用されました。

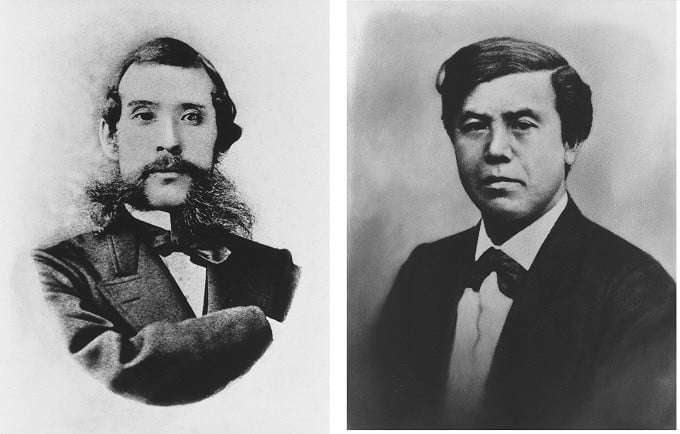

その他にも大久保利通、木戸孝充、伊藤博文、松方正義といった明治時代を代表する著名人が数多く訪れています。

戦後には、引揚者の住宅難の一策として市営住宅に使用され、荒廃した時期もありましたが、保護運動が起こり、1965~1966年(昭和40~41)に行われた復元工事により建設当時に近い姿を取り戻しました。

開成館は、歴史上の意義に加え現存する擬洋風建築として貴重であったことから、1960年(昭和35)には県の重要文化財に指定され、2009年(平成21)には経済産業省が選定する近代化産業遺産に認定されました。

さらには2016年(平成28)には日本遺産のストーリーの構成文化財になりました。

現在では安積開拓・安積疏水の歴史を伝える資料館として、市内外の方々から広く利用されています。

郡山発展の礎となった 「安積開拓」と「安積疏水」

本市の発展の裏には、先人たちの尽力による安積開拓と安積疏水の開さくという挑戦がありました。

この開拓は1873年(明治6)に旧福島県と地元の商人たちによって結成された開成社による大槻原(現在の開成地区)一帯の開墾から始まりました。

次第に軌道に乗り始めた開拓を、安積野全域に拡大すること、そして灌漑用水を猪苗代湖から通水することを国に掛け合い、1876年(明治9)、明治天皇の東北行幸の際にこの地を見た政府高官の大久保利通らは安積開拓の有望性を認め、士族授産の開拓地を安積の地に決定し、国営事業として全国の9藩から旧士族500戸を入植させ、この開拓を進めることになりました。

また、明治政府初の国営農業水利事業として安積疏水開さくも決定しました。

安積疏水はオランダ人技師ファン・ドールンの監修のもと、近代土木技術が導入され、水利が悪く不毛の大地だった安積原野に猪苗代湖からの水を引いた大事業です。

3年の年月を費やし、1882年(明治15)、延べ85万人の労力と、当時の最新技術を導入して全長約130キロメートルの安積疏水は完成を迎えました。

この挑戦の恩恵として、農業用水に活用されることで米の収穫量が事業前の約10倍に増え、また鯉の養殖も盛んになり、米・鯉の生産量が全国規模になりました。さらに発電や工業用水、飲料水にも利用され、安価で豊富な電力により、本市は工業都市としても発展していきました。

日本遺産ストーリーの構成文化財

これまで紹介した安積開拓・安積疏水開さく事業をメインテーマとした、猪苗代湖・安積疏水・安積開拓を結ぶストーリー【未来を拓いた「一本の水路」ー大久保利通”最期の夢”と開拓者の軌跡 郡山・猪苗代ー】は、平成28(2016)年、文化庁による日本遺産に認定されました。

ストーリー認定に併せて38の文化財が構成文化財として登録されましたが、開成館もその一つになっています。

郡山市では開成館をはじめとした構成文化財を活用し、観光振興や郷土愛の醸成につながる取り組みを行っています。

・一本の水路ブランド認定事業

・一本の水路出前講座

・JICA(国際協力機構)と連携した視察研修

・日本遺産の宝探し

・一本の水路ロゲイニング

・日本遺産クイズ

オリジナルの返礼品をお選びいただけます!

改修工事見学会(先着20名)

・開催は令和8年2月7日(土)を予定しています。

・1名様の寄附につき1名様をご招待いたします。

・天災等により中止となった場合、または寄附者様の都合により参加できなかった場合は、文化観覧施設フリーパス券に替えさせていただきます。

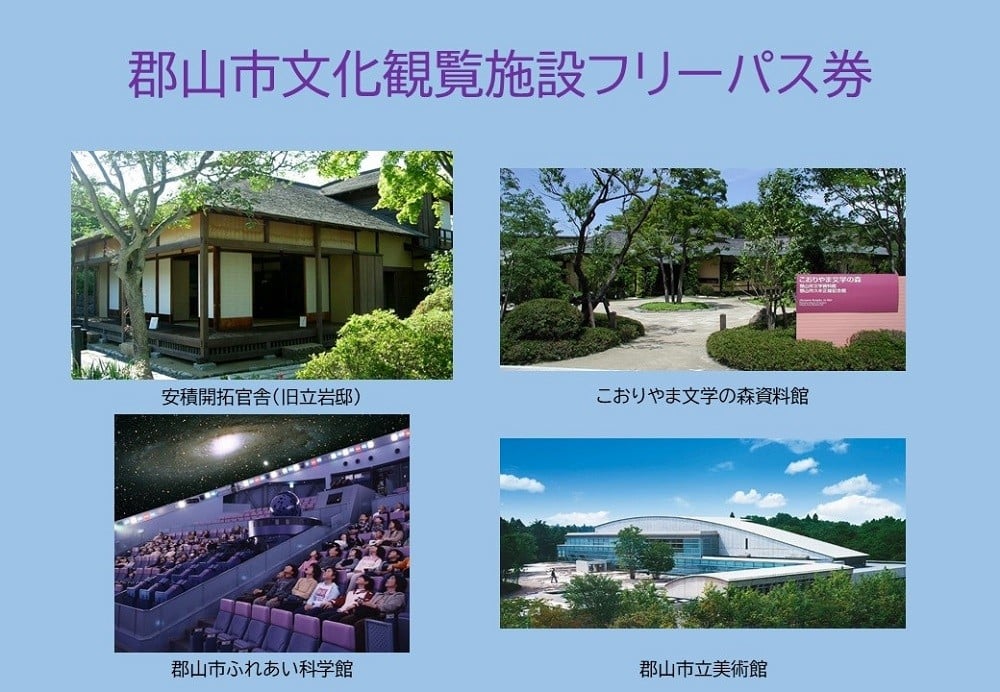

文化観覧施設フリーパス券

郡山市開成館、郡山市こおりやま文化の森資料館、郡山市ふれあい科学館及び郡山市美術館を観覧することができるフリーパス券です。

・開成館は本館を除く、官舎、入植者住宅を観覧することができます。

・有効期限は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間です。

・交付の対象は寄附されたご本人様のみです。

このほか、郡山市の魅力の詰まったお礼の品をご用意しました。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

お礼の品一覧

-

郡山市文化観覧施設フリーパス券

25,000 円

郡山市開成館、郡山市こおりやま文学の森資料館、郡山市ふれあい科学館及び郡山市立美術館を観覧することができるフリーパス券です。有効期限内は何度も使用することができます。

・開成館は本館を除く、安積開拓官舎(旧立岩一郎邸)、安積開拓入植者住宅(旧小山家)、安積開拓入植者住宅(旧坪内家)を観覧することできます。

・有効期限は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間です。

・後日お送りする申請フォームから顔写真を提出いただき、フリーパス券を作成し送付します。

・交付の対象は寄付されたご本人のみです。

・フリーパス券は、交付を受けた方以外は使用することができません。

※画像はイメージです。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

品切れ中

R7年度産 新米 こしひかり 10kg 精米 コシヒカリ お米 白米 コメ 米 ライス …

25,000 円

【2025年10月下旬より順次発送】

水源・気候・土壌に恵まれた土地で育ったお米。

福島県郡山市から「こしひかり」を産地直送でお届けします。

自社農園の水田で丁寧に丹精込めて育てました。

つやのあるふっくらとした炊きあがりと、芳醇な香り。

もちもちとした食感で、噛めば噛むほど口の中で甘さが広がる・・・

一度食べたら忘れられない、そんなお米となりました。

《コシヒカリの特徴》

旨みが強く、そのまま食べても美味しい『こしひかり』。

米の中でもリピーターの多い定番の品種で、味・見た目のバランスが抜群!

その魅力はなんと言っても甘みともっちりとした粘りと、

その芳醇でふくよかな香りの炊きあがり♪

炊き立てのご飯を口に運ぶと、コメの香りがふわっと広がります。

常温に冷めても、味や香りが落ちにくいのも特徴です。

他の種類のお米に比べてアミノペクチンが多く含まれており、

もちもちとした食感と上品な甘みが長く持続します。

お弁当などでも美味しくお召し上がりいただけるお米です。

◆三穂田町鍋山地区って・・・?◆

郡山市の中央部に位置する三穂田町鍋山地区。

のどかな田園風景が広がる、市内有数の米どころです。

猪苗代湖から引き込んだ潤沢な水を使うことによって、

農地にしっかり栄養が行き渡り、旨味が強い農作物が育ちます。

三穂田の地で美味しくそだったお米。

この機会にぜひ郡山が誇る味わいをお楽しみください。

<「人」「モノ」「情報」がつながる町、郡山>

福島県郡山市は、自然と都市が調和した活気あふれるまちです。

猪苗代湖や磐梯山の絶景を楽しめるスポットが広がり、四季折々の自然も魅力。

地元産の農産物やご当地グルメも豊富で、果物や日本酒が人気を誇ります。

「人」「モノ」「情報」がつながり、交流する「経済県都」「知の結節点」として成長を続けています。

※画像はイメージです。

※パッケージのデザインは、予告なく変更になる場合がございます。

※お届け後はお早めにお召し上がりください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

品切れ中

先行受付 R7年産 福島県湖南町産 ひとめぼれ 5kg×2 精米 米 コメ ごはん お…

25,000 円

昼夜の寒暖差が生んだ、豊かな甘さとバランスの良い粘り!

猪苗代湖の豊かな水が育む、ふっくら艶やかな『ひとめぼれ』をお届けします。

東北地方の代表米『ひとめぼれ』。

ねばり、ツヤ、うまみ、香りのバランスが優れたバランスタイプのお米です。

和食から洋食、どんなメニューとも相性の良いお米で、

小さなお子様からお年寄りまで、食べやすい品種です。

■寒暖の差が美味しさをギュと凝縮

磐梯山と猪苗代湖を臨むことのできる湖南町。

日中は太陽の恵みをたっぷりと浴びて気温が上昇する一方、

夜間は山々から吹き降ろす冷涼な風によって気温がぐっと下がります。

この昼夜の大きな温度差が、稲の生育に非常に重要な役割を果たします。

■猪苗代湖を造るミネラル豊富な源流地域

日本で4番目の大きさを誇る猪苗代湖!

周辺の土壌に豊かなミネラルを供給し、この地ならではの美味しいお米を育む源となっています。

豊かな水によって育つ農作物は、美味しさがより一層深まります。

炊きあがりには、ふわっとお米の香りが広がり、

口に含むとふっくらと柔らかく、優しい食感が楽しめます。

しつこすぎない粘りでありながら、食べ応えも感じられるのが魅力♪

冷めてもその美味しさが損なわれないため、お弁当やおにぎりにもおすすめです。

厳しい環境で美味しさがギュッと詰まった『ひとめぼれ』。

ぜひご家庭でお召し上がりください。

<おいしい・うれしい・たのしいをお届け>

美農然では、福島県郡山市湖南町で農業を営んでいます。

磐梯山と猪苗代湖を臨むことのできる湖南町で、

種まき~収穫、発送までのほとんどを自社で行います。

日常生活で安心して美味しく食べることにつながる農業を目指し、

料理する人も食べる人もワクワクするものをお届けします。

地場産品類型:1型

郡山市内で生産

※画像はイメージです。

※パッケージのデザインは、予告なく変更になる場合がございます。

※お届け後はお早めにお召し上がりください 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【 ふるさと納税 】 銘菓 ままどおる 15個入り 和菓子 菓子 焼き菓子 バター…

9,000 円

郡山が誇る、三万石の心温まる銘菓!

「ままどおる」をお届けします。

「ままどおる」は、昭和26年に誕生し、

福島県で長年愛されている代表的な銘菓です。

「ままどおる」という名前は、スペイン語で「お乳をのむ子」という意味を持ち、

その名の通り、母の優しさや温かさを感じさせるお菓子です。

しっとりとした生地に、ミルクの風味豊かな白あんが詰まっており、

口に入れると優しい甘さがふわっと広がります。

どこか懐かしさを感じさせる素朴な味わいが、多くの人々に愛され続けている理由です。

お茶やコーヒーとの相性も抜群で、ほっと一息つく時間にぴったりです。

ご当地名物として名高い「ままどおる」は、贈り物としても喜ばれること間違いなし!

福島の魅力を感じながら、美味しさをご堪能いただけます。

郡山市を訪れたら必ず手に入れたいとされるこの「ままどおる」を、

ぜひ、ご自宅でゆっくりと味わってみてください。

<いつも変わらない、美味しさ>

三万石は、戦後すぐの1946年創業の老舗メーカーです。

三万石のお菓子作りは、良質な原料選びから。

『技術の前に良質な原料あり』の精神を大切に、伝統の技を活かしています。

手づくりの良さを残しながら、最新の技術と製法で、

いつも変わらない美味しさをお客様にお届けしています。

※画像はイメージです。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

クリームボックス セット 13個入 郡山 発祥 ご当地 グルメ 菓子パン パン ク…

10,000 円

郡山市民に愛され続けるソウルフード!

手作りパンの店が作る「クリームボックス」をお届けします。

郡山名物として親しまれている「クリームボックス」。

ふっかふかの厚いパンに、たっぷりのミルククリームを乗せたスイーツ感覚の菓子パンです。

テレビ番組などでもたびたび取り上げられる人気グルメになっています。

★こだわりのクリーム★

美味しさの秘密は、たっぷり詰まったクリームです。

ミルククリームの優しい甘さが、口の中でゆっくりと広がり、パンの柔らかな食感と絶妙にマッチ♪

牛乳、生クリーム、練乳を混ぜ、絶妙なバランスに調整しています。

素材の味を生かすため、添加物は一切使用しない、こだわり製造です。

スタンダードなミルク味は、幅広い年齢層に好まれるシンプルで飽きのこない美味しさ。

子どもの頃のおやつ時間を思い出すような、心温まるひとときを過ごせます。

<お召し上がり方>

お召し上がりの前日に冷蔵庫に移して、ゆっくりと解凍してください。

電子レンジで30秒ほど温めると、パンのふわっとした食感がより楽しめます♪

郡山市民に愛され続けてきたこの「クリームボックス」は、おやつタイムや朝食にぴったり!

さらに、友人や家族への贈り物にもオススメです。

どどんと13個入りをお届けいたしますので、思う存分、郡山グルメをお楽しみください♪

<工場直売のパン屋さん BELL BOY>

工場焼きたての美味しさが人気のパン店です。

郡山ソウルフードのクリームボックスをはじめ、

おかずパンや菓子パンなど、バラエティ豊かなパンが並びます。

パンの製造工程が見える店内はお子様にも大人気!

味にも素材にもこだわったパンをお届けいたします。

※画像はイメージです。

※沖縄・離島への発送は致しかねます。

※一度解凍したものを再冷凍した場合品質が著しく低下しますので、再冷凍はお止めください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

仁井田本家 料理酒 旬味 2本セット 自然米 純米 天然 アミノ酸 料理 酒 アル…

11,000 円

和食やひき肉料理などなんでもお任せ!

醸造発酵でアミノ酸を増やした「料理酒 旬味 2本セット」をお届けします。

蔵人たちが丹精こめたおすすめの料理酒 『旬味』です。

どんなメニューにも使いやすく、味に深みが出るので、毎日のお料理が楽しくなること間違いなし!

◆健康な食卓を支える料理酒

自然米だけで仕込んだ純米100%の料理酒です。

農薬や化学肥料を一切使わない自然米で仕込んだ料理酒は、お米本来の旨みや深みをしっかり感じられます。

さらに、醸造発酵により天然アミノ酸が増加。

より素材のもち味をひき出していることが、人気の秘密です。

<おすすめの使用方法>

使用量は通常の料理酒の三分の一がおすすめ。

自然酒のうまみだけで、お砂糖を使わずおいしい甘みと照りが加わります。

和食全般との相性は抜群!

ハンバーグや餃子のようなひき肉料理は、ふっくら仕上がります。

旬味を使用すると、普段の食卓のお料理が、ぐんっと一段階グレードアップします♪

リピーターの方も多い一品です!

仁井田本家が自信をもっておすすめする料理酒、『旬味』をぜひこの機会にお試しください。

<にいだは まもる そだてる みんなのくら>

仁井田本家の創業は1711年(正徳元年)、十八代にわたって代々酒造りを行なっています。

自然米100%、純米100%、天然水100%、そして生酛仕込みで醸しています。

「田んぼと水を守る」「お酒と人を育てる」「また来たい蔵になる」

そんなモットーを掲げ、何年先も飲み継がれるものをお届けします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の申し受けは致しておりません。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【磐梯熱海温泉】共通利用商品券(1万円分)

37,000 円

ようこそ!「美肌の湯」磐梯熱海温泉へ

福島県の中央に位置し、アクセスも便利なことから、県内でも有数の人気を誇る温泉地、「磐梯熱海温泉」。

温泉街を流れる五百川に沿って、それぞれのこだわりを持ってお客様をお迎えする数々の旅館が立ち並びます。

また、猪苗代湖や磐梯山などの観光地スポットがほど近く、福島県だけでなく近隣県の観光の拠点としてもご利用いただいております。

温泉街の周辺にも緑あふれる観光スポットが点在し、豊かな自然が見せる四季折々の風景は、訪れる人々に喜びと感動を与えてくれます。

※画像はイメージです。

★お申込みの前に必ずご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、該当宿泊先への宿泊代としてご利用できます。売店にはご利用いただけません。

※ご案内できるホテル、旅館については、各旅館のHPまたは、掲載画像をご参考にしてください。

※ご利用の際は、旅館へご予約前に磐梯熱海温泉旅館組合へご連絡ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の有効期限は、発送日翌日より半年間です。有効期限の前にご予約、お申し込みをお願いいたします。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、代理店からのご予約、ネットからのご予約にはご使用いただけません。お申し込み前にご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の返金、ならびに、清算時のお釣りのお渡しはしておりません。ご注意お願いいたします。

※その他、ご不明な点等ございましたら『磐梯熱海温泉旅館協同組合』までお問い合わせお願いいたします。

お問合せ

磐梯熱海温泉旅館協同組合

TEL:024-984-2182

HP:『磐梯熱海温泉観光協会』で検索ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【磐梯熱海温泉】共通利用商品券(3万円分)

110,000 円

ようこそ!「美肌の湯」磐梯熱海温泉へ

福島県の中央に位置し、アクセスも便利なことから、県内でも有数の人気を誇る温泉地、「磐梯熱海温泉」。

温泉街を流れる五百川に沿って、それぞれのこだわりを持ってお客様をお迎えする数々の旅館が立ち並びます。

また、猪苗代湖や磐梯山などの観光地スポットがほど近く、福島県だけでなく近隣県の観光の拠点としてもご利用いただいております。

温泉街の周辺にも緑あふれる観光スポットが点在し、豊かな自然が見せる四季折々の風景は、訪れる人々に喜びと感動を与えてくれます。

※画像はイメージです。

★お申込みの前に必ずご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、該当宿泊先への宿泊代としてご利用できます。売店にはご利用いただけません。

※ご案内できるホテル、旅館については、各旅館のHPまたは、掲載画像をご参考にしてください。

※ご利用の際は、旅館へご予約前に磐梯熱海温泉旅館組合へご連絡ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の有効期限は、発送日翌日より半年間です。有効期限の前にご予約、お申し込みをお願いいたします。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、代理店からのご予約、ネットからのご予約にはご使用いただけません。お申し込み前にご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の返金、ならびに、清算時のお釣りのお渡しはしておりません。ご注意お願いいたします。

※その他、ご不明な点等ございましたら『磐梯熱海温泉旅館協同組合』までお問い合わせお願いいたします。

お問合せ

磐梯熱海温泉旅館協同組合

TEL:024-984-2182

HP:『磐梯熱海温泉観光協会』で検索ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【磐梯熱海温泉】共通利用商品券(5万円分)

185,000 円

ようこそ!「美肌の湯」磐梯熱海温泉へ

福島県の中央に位置し、アクセスも便利なことから、県内でも有数の人気を誇る温泉地、「磐梯熱海温泉」。

温泉街を流れる五百川に沿って、それぞれのこだわりを持ってお客様をお迎えする数々の旅館が立ち並びます。

また、猪苗代湖や磐梯山などの観光地スポットがほど近く、福島県だけでなく近隣県の観光の拠点としてもご利用いただいております。

温泉街の周辺にも緑あふれる観光スポットが点在し、豊かな自然が見せる四季折々の風景は、訪れる人々に喜びと感動を与えてくれます。

※画像はイメージです。

★お申込みの前に必ずご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、該当宿泊先への宿泊代としてご利用できます。売店にはご利用いただけません。

※ご案内できるホテル、旅館については、各旅館のHPまたは、掲載画像をご参考にしてください。

※ご利用の際は、旅館へご予約前に磐梯熱海温泉旅館組合へご連絡ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の有効期限は、発送日翌日より半年間です。有効期限の前にご予約、お申し込みをお願いいたします。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】は、代理店からのご予約、ネットからのご予約にはご使用いただけません。お申し込み前にご確認ください。

※【磐梯熱海温泉 共通利用商品券】の返金、ならびに、清算時のお釣りのお渡しはしておりません。ご注意お願いいたします。

※その他、ご不明な点等ございましたら『磐梯熱海温泉旅館協同組合』までお問い合わせお願いいたします。

お問合せ

磐梯熱海温泉旅館協同組合

TEL:024-984-2182

HP:『磐梯熱海温泉観光協会』で検索ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

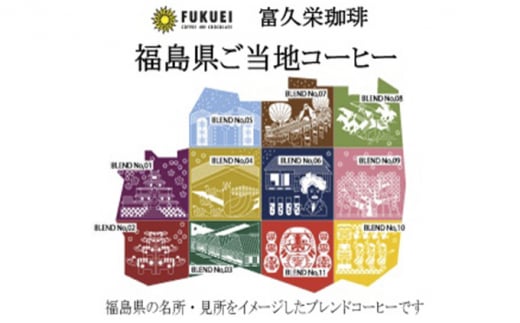

【富久栄珈琲】「福島県ご当地」ドリップコーヒーギフト(20個入)

15,000 円

スペシャルティコーヒーとは、「生産国においての栽培管理、収穫、生産処理、選別、品質管理が適正になされ、欠点豆の混入が極めて少ないコーヒー豆」のこと。日本では5%程度しか流通していない希少品です。富久栄珈琲ではその中でも、世界の品評会でも活躍する国際鑑定士が見極めた納得のいくもののみを取扱い、自社工場で焙煎したての新鮮な状態をドリップパックにパッキングしております。1袋にたっぷり12g入りで、お湯を注ぐだけで気軽に本格的な香りと澄んだ味わいが楽しめます。

「福島県ご当地」バージョンは、福島県の名所・見どころをイメージしてブレンドしました。かわいらしいパッケージにも注目です!

※画像はイメージです。

※パッケージや銘柄が変更になる場合もありますのでご了承ください。

※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

福島県郡山市 日本旅行 地域限定旅行クーポン30,000円分

100,000 円

ふるさと納税で郡山市へ旅行に行こう!

郡山市内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊費だけでなく、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算まで幅広く利用できる地域限定旅行クーポンです。

【配送について】

■寄附のご入金確認後、利用に関する案内書面とともに「旅行クーポン」を簡易書留にてお送りします。

■申込状況によってクーポンの発送までに1ケ月程度かかる場合があります。

■クーポンお届け時にご不在の場合、郵便局での保管期間は7日間となります。

【クーポンご利用時の注意事項】

■利用できるのは株式会社日本旅行の契約施設に限ります。

■総務省告示第二百三号を受け、2024年10月1日以降の発行分より、寄附自治体が属する都道府県以外にも営業展開している施設(チェーンホテル等)に宿泊の場合、クーポンを利用できる金額は1人1泊5万円までとなります。(5万円を超える差額は、現金やクレジットカード等でお支払いとなります。)弊社店舗にて都度判断させていただきます。

■利用可能施設は随時変更される場合がございます。

■最新のクーポン利用可能施設および利用額制限対象施設はインターネットで「日本旅行ふるさと納税専用サイト」からご確認ください。

■当クーポンは、1枚30,000円分です。お釣りは出ません。

■ご旅行代金精算に際して、当クーポンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となります。

■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご利用ください。

【その他注意事項】

■その他詳しいご利用条件は、クーポンと合わせて送付させていただくご案内書面をご参照ください。

■寄附お申し込み後、クーポン自体のキャンセル及び返品はお受けいたしかねます。

※画像はイメージです。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

福島県郡山市 日本旅行 地域限定旅行クーポン90,000円分

300,000 円

ふるさと納税で郡山市へ旅行に行こう!

郡山市内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊費だけでなく、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算まで幅広く利用できる地域限定旅行クーポンです。

【配送について】

■寄附のご入金確認後、利用に関する案内書面とともに「旅行クーポン」を簡易書留にてお送りします。

■申込状況によってクーポンの発送までに1ケ月程度かかる場合があります。

■クーポンお届け時にご不在の場合、郵便局での保管期間は7日間となります。

【クーポンご利用時の注意事項】

■利用できるのは株式会社日本旅行の契約施設に限ります。

■総務省告示第二百三号を受け、2024年10月1日以降の発行分より、寄附自治体が属する都道府県以外にも営業展開している施設(チェーンホテル等)に宿泊の場合、クーポンを利用できる金額は1人1泊5万円までとなります。(5万円を超える差額は、現金やクレジットカード等でお支払いとなります。)弊社店舗にて都度判断させていただきます。

■利用可能施設は随時変更される場合がございます。

■最新のクーポン利用可能施設および利用額制限対象施設はインターネットで「日本旅行ふるさと納税専用サイト」からご確認ください。

■当クーポンは、1枚30,000円分です。お釣りは出ません。

■ご旅行代金精算に際して、当クーポンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となります。

■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご利用ください。

【その他注意事項】

■その他詳しいご利用条件は、クーポンと合わせて送付させていただくご案内書面をご参照ください。

■寄附お申し込み後、クーポン自体のキャンセル及び返品はお受けいたしかねます。

※画像はイメージです。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

福島県郡山市 日本旅行 地域限定旅行クーポン150,000円分

500,000 円

ふるさと納税で郡山市へ旅行に行こう!

郡山市内に1泊以上の宿泊を伴うご旅行であれば、宿泊費だけでなく、現地までの交通費や現地での観光・体験等の精算まで幅広く利用できる地域限定旅行クーポンです。

【配送について】

■寄附のご入金確認後、利用に関する案内書面とともに「旅行クーポン」を簡易書留にてお送りします。

■申込状況によってクーポンの発送までに1ケ月程度かかる場合があります。

■クーポンお届け時にご不在の場合、郵便局での保管期間は7日間となります。

【クーポンご利用時の注意事項】

■利用できるのは株式会社日本旅行の契約施設に限ります。

■総務省告示第二百三号を受け、2024年10月1日以降の発行分より、寄附自治体が属する都道府県以外にも営業展開している施設(チェーンホテル等)に宿泊の場合、クーポンを利用できる金額は1人1泊5万円までとなります。(5万円を超える差額は、現金やクレジットカード等でお支払いとなります。)弊社店舗にて都度判断させていただきます。

■利用可能施設は随時変更される場合がございます。

■最新のクーポン利用可能施設および利用額制限対象施設はインターネットで「日本旅行ふるさと納税専用サイト」からご確認ください。

■当クーポンは、1枚30,000円分です。お釣りは出ません。

■ご旅行代金精算に際して、当クーポンを受付店舗までご持参又はご送付いただくことが必要です。ご送付の場合、封筒のご準備及び送料等は、お客様のご負担となります。

■旅行お申し込み後、お客様都合で旅行を取消され取消料が発生する場合は、現金又はクレジットカードで取消料の精算をしていただきます。クーポンは、ご返却しますので次のご旅行にご利用ください。

【その他注意事項】

■その他詳しいご利用条件は、クーポンと合わせて送付させていただくご案内書面をご参照ください。

■寄附お申し込み後、クーポン自体のキャンセル及び返品はお受けいたしかねます。

※画像はイメージです。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

ブレンデッド ウィスキー 山桜 黒ラベル 700ml カートン入り 特製ピンバッジ…

11,000 円

芳醇な香りとスムースな口当たりのウイスキー!

笹の川酒造が誇る「山桜 黒ラベル」のお届けです。

国内だけでなく、世界的にも話題になりつつあるブレンデッドウィスキーです。

安積蒸溜所原酒を含む、複数の選りすぐりのモルトとグレーンを絶妙にブレンド。

マイルドで口当たりが良く、ほのかなピート香と華やかな余韻をお楽しみください。

◆郡山の地が育む、美味しさのひみつ

一本の水路で導かれた猪苗代湖の豊かな水。

はるか磐梯山から吹き降ろす、酒造りに適した乾風。

水と風に恵まれた安積平野だから、美味しいお酒が育ちます。

<楽しみ方>

ハイボールが一番のおススメですが、オンザロックや水割りでも美味しくお飲みいただけます。

~味を楽しむオンザロック~

冷やしたグラスに氷をいれた後、ウイスキーを注ぎ、そっとマドラーなどで軽く混ぜてください。

はじめはストレートのウイスキー本来の味わいを、時間が経つにつれ、氷が解け、変化する味わいをお楽しみください。

~定番のハイボール~

冷やしたグラスに大き目の氷を入れ、氷にかけるようにそっとウイスキーを入れ、冷やします。

そのあと、ソーダをお好みの濃さになるまで加えてください。

ウイスキー本来の味わいとコクが際立ち、料理の味わいも引き立てる、『ハイボール』の出来上がりです。

ご自宅での晩酌のお供にはもちろん、大切な方への贈り物としてもおすすめです。

笹の川酒造自慢の『山桜 黒ラベル』を、ぜひ、お試しください!

<風の酒蔵、笹の川酒造>

創業は明和2年。老舗酒造メーカーの『笹の川酒造』。

酵母や酒米を考え、選び抜き、時代に流されない価値に磨きをかけて、伝統を守りつつも、時代にふさわしい日本酒のあり方を見つめます。

この蔵から送り出されたお酒が、誰かと出逢い、笑顔をもたらすことを願っています。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。未成年者の申し受けは致しておりません。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

仁井田本家 にいだのオールセット 5種 計6本 日本酒 純米吟醸 純米原酒 しぜ…

30,000 円

蔵人たちが丹精こめて造り上げた日本酒セットをお届け!

仁井田本家定番ラインナップを集めた「にいだオールセット」です。

酒造りのプロフェッショナルが仕上げた自慢の味を詰め合わせでお届けします。

それぞれの日本酒の味わいを飲み比べでお試しください。

◆しぜんしゅ 純米吟醸

自然米は、米そのものが純粋で、雑味がすくないのが特徴です。

そのため通常の酒米より低い精米度で、なめらかに澄んだお酒になります。

どんな料理にも相性がよく、毎日飲んで飽きず、ひとくち飲めば二杯めがのみたくなる。

自然が育てた滋味あふれるお酒です。

◆しぜんしゅ 純米原酒

おいしくからだによい自然酒として、愛される一品。

蔵独自の汲出し四段仕込みにより仕込むしぜんしゅは、米のうまみ、甘さを最大限に引き出し、生もとゆえの酸味は酒の輪郭にしまりを出します。

琥珀色のとろりとしたお酒で、力強い味わいをお楽しみください。

◆しぜんしゅ 燗誂(かんあつらえ)

自然酒を蔵で一年間熟成させた、お燗用の日本酒です。

自然酒は、お燗にすると酒母のあじわいがたちのぼり、常温では隠れていたうまみと香りがふわっと広がります。

冬に限らず、熱燗で心身をあたため、1日の疲れをねぎらってくれるお酒です。

◆おだやか 純米吟醸

上品な香りとみずみずしさは、メロンをおもわせるよう!

日本酒本来の味わいと香りを、あえて控えめにすることで、冷して美味しい、現代のどんな食事にもあうお酒に仕上がりました。

日常のお伴として、長くおつきあいいただきたいお酒です。

◆おだやか 純米吟醸 雄町

福島県内初の『有機栽培米 雄町』を使用しています。

「雄町」は、「山田錦」や「五百万石」など、名だたる酒米の原生種。

おだやかの名にふさわしい、やわらかく優しい味わいが特徴です。

ぜひこの機会に、仁井田本家おすすめの『にいだオールセット』をご賞味ください。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。20歳未満の申し受けは致しておりません。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

うねめ牛 ロース 焼肉用 450g 福島県産 和牛 黒毛和牛 焼き肉 牛肉 牛 お肉 …

30,000 円

【配送不可:沖縄県・離島】

出荷頭数が極めて少なく希少価値が高い「ブランド牛」!

福島県郡山市から「 うねめ牛 ロース 焼肉用 」をお届けします。

牛肉の肩から腰にかけての背肉の部分で、赤身とサシのバランスが抜群!

きめ細かな肉質で、とろけるような舌触りが特徴です。

牛肉らしいコクと脂の旨味をお楽しみください。

◆うねめ牛とは・・・

うねめ牛は、生後約30ヵ月の黒毛和種と定められた福島牛のなかでも、

さらに未経産の雌牛に限定されています。

福島県のほぼ中心に位置する郡山市内で約20ヵ月肥育し、

肉質等級が4または5(最上級)の肉牛を「うねめ牛」と名付けています。

徹底した温度管理の下、仕入れ段階から熟練のプロが肉色や身質を選定しています。

さらに鈴畜のこだわりは、職人の手切り技術。

部位ごとの特長をおさえ、サシの繊維の向きを見極め、

1つ1つ丁寧に、牛刀を使い手切りしています。

脂が溶け出してしまわないように、焼く時間は短めに。

片面はしっかりと焼き、裏返してからは炙る程度で引き上げるとジューシーさ抜群!

和牛自体の奥深い味わいが口いっぱいに広がります♪

肉のプロがこだわる「うねめ牛 ロース 焼肉用」を、

ぜひこの機会にお召し上がりください!

<よろこびのどまんなかに、肉あれ。>

鈴畜中央ミートでは、『QCDSの精神』をモットーに、

独自のラインで食肉製品・多品種の手作り製品をお届けしています。

「Q:Quality(より良いものを)」「C:Cost(より価値を高め)」

「D:Delivery(安全・確実にご提供し)」「S:Service(真心でご奉仕する)」

ありとあらゆるニーズにお応えできるようなサービスを目指しています。

※画像はイメージです。

※冷凍品のため、沖縄・離島への発送はお受けしておりません。

※商品の配送は発泡箱でお送りします。

※上記のエリアからの申し込みは返礼品の手配が出来ないため、「キャンセル」または「寄附のみ」とさせていただきます。予めご了承ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

うねめ牛 サーロイン ステーキ用 150g 3枚 福島県産 和牛 黒毛和牛 ステーキ…

30,000 円

【配送不可:沖縄県・離島】

出荷頭数が極めて少なく希少価値が高い「ブランド牛」!

福島県郡山市から「 うねめ牛 サーロイン ステーキ用 」をお届けします。

サーロインは脂身と赤身のバランスが良く、肉質が柔らかいのが特徴です。

ステーキとしての人気が高く、旨味があふれる部位。

ヒレ肉の柔らかさとロース肉の風味が絶妙に組み合わさっています。

◆うねめ牛とは・・・

うねめ牛は、生後約30ヵ月の黒毛和種と定められた福島牛のなかでも、

さらに未経産の雌牛に限定されています。

福島県のほぼ中心に位置する郡山市内で約20ヵ月肥育し、

肉質等級が4または5(最上級)の肉牛を「うねめ牛」と名付けています。

徹底した温度管理の下、仕入れ段階から熟練のプロが肉色や身質を選定しています。

さらに鈴畜のこだわりは、職人の手切り技術。

部位ごとの特長をおさえ、サシの繊維の向きを見極め、

1つ1つ丁寧に、牛刀を使い手切りしています。

厚切りでジューシーなお肉を、鉄板に置けばじゅわ~と肉汁が広がります。

赤身と脂の絶妙を楽しむには、焼きあがったお肉をまずはお塩やわさびで。

和牛自体の奥深い味わいが口いっぱいに広がります♪

肉のプロがこだわる「うねめ牛 サーロイン ステーキ用」を、

ぜひこの機会にお召し上がりください!

<よろこびのどまんなかに、肉あれ。>

鈴畜中央ミートでは、『QCDSの精神』をモットーに、

独自のラインで食肉製品・多品種の手作り製品をお届けしています。

「Q:Quality(より良いものを)」「C:Cost(より価値を高め)」

「D:Delivery(安全・確実にご提供し)」「S:Service(真心でご奉仕する)」

ありとあらゆるニーズにお応えできるようなサービスを目指しています。

※画像はイメージです。

※冷凍品のため、沖縄・離島への発送はお受けしておりません。

※商品の配送は発泡箱でお送りします。

※上記のエリアからの申し込みは返礼品の手配が出来ないため、「キャンセル」または「寄附のみ」とさせていただきます。予めご了承ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【丸栄ふとん店】 一本の水路ガーゼタオル 2本 詰合せ

10,000 円

地元を表現する商品を作りたいとの思いから、郡山・猪苗代湖の歴史「一本の水路」をテーマに制作致しました。母なる湖、猪苗代湖から奥羽山脈を突き抜ける「一本の水路」によって郡山の発展はもたらされました。猪苗代湖に飛来する白鳥をモチーフに親子で泳ぐ姿は絆をイメージしています。

太さの異なる綿糸を6重に重ねて織り上げなめらかな肌ざわりを実現。お洗濯していただくと生地と生地の間に空気の層ができ、さらにふわふわに仕上がります。お肌の弱い方や赤ちゃんのお肌にもお使いいただける やさしいガーゼタオルです。大切な方への贈り物や普段使いに日常にそっと寄り添うそんなガーゼの優しい風合いを ぜひ手に取って感じてみてください。

※画像はイメージです。

※ギフト包装のご対応はしておりません。

※風合いを保つため手洗いをおすすめ致します。

事業者:丸栄ふとん店 福島県郡山市

福島県郡山市

-

【 ふるさと納税 】 銘菓 ままどおる 8個 エキソンパイ 10個 詰め合わせ 菓…

12,000 円

郡山が誇る、三万石の心温まる銘菓!

「ままどおる」と「エキソンパイ」のセットをお届けします。

福島県で長年愛されている代表的な銘菓、

「ままどおる」と「エキソンパイ」の贅沢な詰め合わせです。

■ままどおる

「ままどおる」という名前は、スペイン語で「お乳をのむ子」という意味を持ち、

その名の通り、母の優しさや温かさを感じさせるお菓子です。

しっとりとした生地に、ミルクの風味豊かな白あんが詰まっており、

口に入れると優しい甘さがふわっと広がります。

どこか懐かしさを感じさせる素朴な味わいが、多くの人々に愛され続けている理由です。

■エキソンパイ

エキソンはフランス語の「盾(たて)」からイメージしています。

パイ生地でくるみ入りのあんを包み込み、香ばしく焼き上げました。

出来立てはサクサクとした食感で、

日を追うごとにしっとりとした味わいへと変化します。

優しいあんにくるみのアクセントがたまらない、発売以来のベストセラーです。

お茶やコーヒーとの相性も抜群で、ほっと一息つく時間にぴったりです。

ご当地名物として名高い「ままどおる」と「エキソンパイ」は、

贈り物としても喜ばれること間違いなし!

福島の魅力を感じながら、美味しさをご堪能いただけます。

郡山市を訪れたら必ず手に入れたいとされるこの詰め合わせを、

ぜひ、ご自宅でゆっくりと味わってみてください。

<いつも変わらない、美味しさ>

三万石は、戦後すぐの1946年創業の老舗メーカーです。

三万石のお菓子作りは、良質な原料選びから。

『技術の前に良質な原料あり』の精神を大切に、伝統の技を活かしています。

手づくりの良さを残しながら、最新の技術と製法で、

いつも変わらない美味しさをお客様にお届けしています。

※画像はイメージです。

事業者:株式会社三万石 福島県郡山市

福島県郡山市

-

A5等級 うねめ牛 肩・もも すき焼き用 680g たれ付 黒毛和牛 牛肉 お肉 雌牛…

29,000 円

福島県郡山市の自然の中で育てられた黒毛和牛!

和牛本来の旨味を味わえる「うねめ牛 肩・もも すき焼き用」をお届けします。

ホームパーティーでも活躍する肩・モモ すきやき用をお届け。

甘みのある雌牛の繊細な肉質をお楽しみいただけます。

A5ランクは「歩留等級と肉質等級ともに最高級」であることを示しており、

普段はほとんどお目にかかれない、厳しい条件をクリアした和牛です。

<牛肩・モモ>

牛肩は赤身が多く、脂身もある程度含まれています。

このバランスが、肉のうま味と適度な食感を生み出しています。

もも肉は牛肉の中でも、肉質が柔らかくてジューシーな部位。

脂っこくなく、肉質もしっかり味わえるのが特徴です。

◆うねめ牛とは・・・

うねめ牛は黒毛和種の雌牛で、郡山市内において約20ヵ月肥育し、

肉質等級が「4」以上のものと定められています。

安積野(現在の郡山市)の地に1,300年以上前から語り継がれる、

「采女(うねめ)伝説」にちなんで名付けられた「うねめ牛」。

采女の羽衣を思わせるような繊細な食感と優雅な口溶けが特長です。

出荷頭数が極めて少ない、希少価値の高いブランド牛となります。

ご家族みんなですき焼きパーティーでお楽しみください。

お肉の旨みが染み込んだ、贅沢な味わいを感じられます。

付属の割下を使えば、お肉のうまみがより引き立ちます♪

肥育農家の情熱と愛情を受けて大切に育てられた『うねめ牛』。

ぜひこの機会にご堪能ください。

<桜八のこだわり>

地産地消をテーマに地元産の上質なお肉を販売しています。

お肉博士一級や食肉販売技術管理士の資格を持つお肉のプロが、

培われた技術によって素材の良さを最大限に引き出します。

『信頼』『安心、安全』『技術』にこだわり、

厳しいプロの目で、皆様へ美味しいお肉をご提供します。

※画像はイメージです。

※沖縄・離島への発送は致しかねます。

※解凍後はお早めにお召し上がりください。

※上記のエリアからの申し込みは返礼品の手配が出来ないため、「キャンセル」または「寄附のみ」とさせていただきます。予めご了承ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

柏屋 薄皮饅頭 こしあん つぶあん セット 各1箱 16個入り 饅頭 まんじゅう …

19,000 円

配送不可:沖縄、離島

福島県の老舗和菓子店、柏屋が誇る「薄皮まんじゅう」

「つぶあん」「こしあん」をセットにしてお届けします。

創業以来170余年、薄皮饅頭は

日本三大まんじゅうとして長年愛されてきました。

ほんのり黒糖風味の薄皮は、しっとりとした餡を包み、

一口食べると優しい甘みが口いっぱいに広がります。

なんと言っても、職人がこだわり抜いて作っている自家製餡は、

職人の技が光る、上品で飽きのこない深い味わいです。

〈こしあん〉

驚くほどなめらかで口どけの優しいあんは、上品な味わいで甘さすっきり。

お子様から大人の方まで笑顔になる美味しさです。

〈つぶあん〉

小豆本来の風味と豊かな味わいが感じられ

ふっくらとした小豆の食感が楽しめます。

薄皮とつぶあんのハーモニーに思わず頬がほころびます。

◆素材にこだわった味わい

厳選された北海道十勝産小豆を使用し、

数種類を一番美味しくなる比率でブレンド。

素材のおいしさが凝縮された柏屋自家製の餡は、

自信を持っておすすめする味わいです。

郡山の老舗和菓子屋がお届けする、饅頭セットをお楽しみください♪

【柏屋】

嘉永5年創業、江戸時代から続く和菓子店です。

新しい価値を創造し、喜びを提案し続ける柏屋。

伝統と素材を大切にするお菓子で、福島の魅力をぜひご堪能ください。

※画像はイメージです。

※沖縄、離島への発送はできません。

※上記のエリアからの申し込みは返礼品の手配が出来ないため、「キャンセル」または「寄附のみ」とさせていただきます。予めご了承ください。

※柏屋薄皮饅頭は、11月下旬~2月末までは「新あずき」パッケージでのお届けとなります。

※パッケージは予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

老舗あんこ屋 and3 あんみつ 6個 セット つぶあん 化粧箱入り 常温保存 和菓…

9,000 円

北海道産小豆100%使用!つぶあんが贅沢に入った

「あんこが主役」のあんみつをお届けします♪

北海道産の小豆のみを使用した特製のあんこ。

小豆の豆の形を残しながら炊く製法にごだわり、糖度を3度おさえた

程よい甘さに作りました。

あんみつに入るあんこを従来のものより1.6倍に増量し、

フルーツも多めに使用。内容も1個240gと食べ応えがあります。

ほくほくとした昔ながらの甘さ控えめなあんこが、

ほんのり甘いシロップと絶妙に調和し、口の中でふんわりとほどけます。

フルーツのジューシーな酸味と自然な甘さがアクセントになり、

一口ごとに違った味わいの変化を楽しめます。

モチモチとした食感の寒天とのバランスも抜群。

アイスクリームをトッピングして、

クリームあんみつにしていただくのもおススメ!!

出荷時にレトルト装置で殺菌することで、

生菌数を最低レベルに抑えています。

そのため、製造日より3カ月常温保存が可能。

ストックしてお好きなタイミングでお楽しみいただけます。

老舗あんこ屋が考案した「and3 あんみつ」を是非、ご賞味ください。

~あんこ職人、郡山製餡~

自社ブランド「and3シリーズ」をはじめ、業務用餡など、

丁寧な製造工程で仕上げた自慢の数々を製造しています。

こだわりが生む美味しさと品質で、福島から菓子を支えます。

※画像はイメージです。

※沖縄・離島には発送しておりません。

※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

※開封後は冷蔵保存し、お早めにお召し上がりください。

※上記のエリアからの申し込みは返礼品の手配が出来ないため、「キャンセル」または「寄附のみ」とさせていただきます。予めご了承ください。 福島県郡山市

福島県郡山市

-

2025年12月22日 20:10

改修工事現場見学会を開催しました!

①令和7年11月13日、日本大学工学部建築学科の学生を対象に見学会を実施しました。

現場の技術者から直接説明を受け、未来の建築士たちにとって、座学だけでは得られない貴重な機会となりました。

②令和7年11月29日、ヘリテージマネージャー育成講習会を実施しました。

福島県歴史的建造物保全活用促進協議会が主催する、歴史的建造物等の保全活用設計や相談を行う専門家を育成する講習会で、主に建築に携わる方々が参加されました。

③令和7年12月13日、一般市民の方を対象に見学会を開催しました。

次回は令和8年2月7日に開催予定です。令和8年1月20日まで受け付けておりますので、ぜひお申込みください。

詳しくは関連リンクよりウェブサイトをご確認ください。関連リンク

もっと見る -

2025年11月10日 15:31

令和7年度企画展(秋)を開催中!

11月24日(月)まで、企画展「安積開拓のつながりー姉妹都市と郡山」を開催しています。

安積開拓官舎及び安積開拓入植者住宅にて、郡山市と姉妹都市を提携している久留米市・鳥取市とのつながりを、パネルや資料の展示で紹介しています。

詳しくは下記ウェブサイトをご覧ください。

https://www.bunka-manabi.or.jp/kaiseikan/event/348もっと見る

福島県郡山市

福島県の中央に位置し、東北地方で仙台市に次いで第2位の経済規模を誇る東北の拠点都市です。

首都圏から東北新幹線で約80分というアクセスの良さに加え、東北・磐越自動車道は縦横に交差し、鉄道や交通の利便性が高いことから「人」「モノ」「情報」がつながり、交流する「経済県都」「知の結節点」として成長を続けています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。