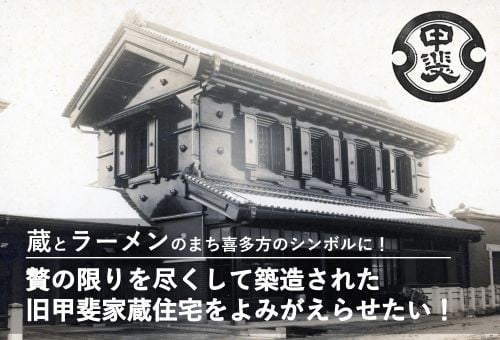

100年前、贅の限りを尽くして築造された豪商「旧甲斐家蔵住宅」をよみがえらせ、蔵とラーメンのまち喜多方のシンボルに!第4弾

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 3,493,000円

目標金額:3,000,000円

- 達成率

- 116.4%

- 支援人数

- 126人

- 終了まで

- 受付終了

福島県喜多方市(ふくしまけん きたかたし)

寄付募集期間:2025年10月3日~2025年12月31日(90日間)

喜多方市産業部商工観光課

蔵のまち喜多方では、かつて「40代で蔵を建てられないのは、男の恥」とまで言われ、男たちにとって自分の蔵を建てることは情熱をかけた誇りの対象でもありました。

旧甲斐家蔵住宅は、四代目甲斐吉五郎が男子一生の夢を豪壮な蔵座敷と主屋の建築にかけ、1917年(大正6年)から7年の歳月をかけ1923年(大正12年)に完成したと伝わる贅の限りを尽くした蔵住宅です。

2023年(令和5年)に築100年を迎え、当時の旦那衆文化が今も息づく旧甲斐家蔵住宅を観光・情報発信の拠点として整備し、地域の方に親しまれ、多くの観光客の方に喜多方の歴史・文化に触れていただけるよう引き続きクラウドファンディングにご協力お願いします。

贅を尽くした豪壮な蔵座敷をよみがえらせたい!

大正から令和をつなぐ 蔵のまち喜多方の証(あかし)

喜多方市は、昔から肥沃な土地と豊かな水に恵まれた米どころとして知られ、酒・味噌・醤油の醸造に適した地域です。現在も4,000棟を超える蔵が息づく「蔵のまち喜多方」として全国的に有名になり、多くの旅人が訪れるまちとなっています。

甲斐家は幕末に喜多方へ移り住み、酒造業や製糸業などを営みながら発展してきました。代々「吉五郎」の名を継ぎ、文明開化の機運から開港した横浜との取引を通じて財を築きます。特に四代目吉五郎は、喜多方中学(現在の喜多方高等学校)や郵便局の誘致に進んで私財を投じるなど、まちの発展に関心が深い豪商でした。また、生来普請(建築)を好み、男子一生の夢を託して豪壮な蔵座敷と主屋の建築に挑み、1917年(大正6年)から7年をかけ、現在の金額で約5億円ともいわれる蔵座敷を完成させました。

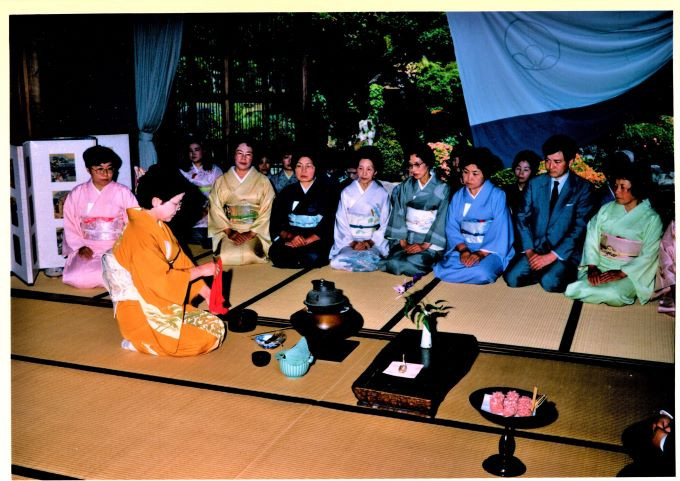

その後、時代の移り変わりにより醸造業を廃業しますが、1978年(昭和53年)からは屋敷内を一般公開し、座敷蔵での茶会などが開かれる「蔵のまち喜多方」の観光名所となりました。2001年(平成13年)には、店蔵・座敷蔵・醤油蔵が国登録有形文化財に登録されますが、2011年(平成23年)の東日本大震災以降、来館者が減少し、一般公開を終了することになります。

「蔵のまち」として多くの観光客が訪れる喜多方市にとって、喜多方の歴史や蔵、旦那衆文化の継承に貢献してきた甲斐家の存在は非常に大きいことから、2016年(平成28年)に市が取得し、その役割を担うこととしました。以降、文化財的価値を保ちながら後世に引き継ぎ、「喜多方の迎賓館」として観光客をもてなす拠点、市民のハレの場としての保存活用を目指しています。

2030年度(令和12年度)の完成を目指し、2025年度(令和7年度)からは、構造補強を主とする工事を行っています。

総事業費約11億円の一大プロジェクト

喜多方に息づく「蔵文化」を後世に!

旧甲斐家蔵住宅は、2023年(令和5年)に築100年を迎えました。これまでの度重なる災害や経年劣化により、破損や外壁の漆喰の剥離・剥落が見受けられ、さらには、耐震診断の結果、建物の強度が十分ではないことが分かり、多くの方に安全にご覧いただくためには、構造補強や壁・屋根などの修理をはじめ、防災設備や利便性を考慮した整備が必要となっています。(2023年(令和5年)より休館中)

今回のご支援は、総事業費約11億円を超える大規模プロジェクト(保存修理工事)の一部に充てさせていただきます。

この工事は、喜多方市として初めて「建築基準法の適用除外」を行うもので、市内の歴史的建造物の保存修理における指標となり、伝統文化を活用した取組を活性化させる「フラッグシップ」となることを目指しています。さらに、当初の伝統工法に従い、大工や左官職人の技術の育成・継承を図りながら、「魅せる構造補強」や「伝統的な左官技術」を取り入れた修理を進めていきます。

【活用方針】

・店蔵 見学、観光案内、受付、地場産品の販売、西洋室での喫茶営業

・座敷蔵 見学、茶会や文化的催事、撮影会等への貸出

・醤油蔵 非公開、特別展示(写真展、絵画展等)

・主屋 見学、各種会議等(地域の集会、テレワーク等)への貸出

・味噌蔵等 管理事務所

寄付金の使い道

旧甲斐家蔵住宅の活用整備に係る構造補強、保存修理等に要する費用の一部に充てさせていただきます。

【活用整備の概要】

・大正期の姿に復旧整備する保存修理工事に活用します。

・伝統的な左官技術を漆喰壁等の補修に活用します。

・伝統的な大工技術の継承・育成を構造補強に取り入れ、木造構造補強を中心とした「魅せる構造補強」に活用します。

【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】

目標金額に達しなかった場合、喜多方市ふるさとづくり基金に積み立てし、本プロジェクトへ活用させていただきます。また、目標金額以上の寄附を頂いた場合も、本プロジェクトに要する費用の一部として活用させていただきます。

”見る蔵のまち”から”蔵と生きるまち”へ

いま、改めて「蔵」の良さを世界へ

喜多方市には、表通りはもちろん、路地裏や郊外の集落にまで、今も4,000棟を超える蔵が息づく、まさに「蔵のまち」と呼ぶにふさわしい姿をとどめています。現在も酒蔵や味噌蔵として活用されていることからも分かるように、喜多方市は豊かな水と肥沃な土地に恵まれた米どころであり、醸造業の場として「蔵」が最適な建物だったことがわかります。そして今なお、多くの蔵が人々の生活に根ざし、暮らしの一部として息づいています。

市内には、「旧甲斐家蔵住宅」をはじめ、文化財として登録されている蔵や、2018年(平成30年)に重要伝統的建造物群保存地区に選定された「小田付地区の蔵のまちなみ」、さらには名家から移築した蔵を集めた「喜多方蔵の里」など、多彩な魅力を持つ蔵があります。今後は、時代の変化や観光客の多様なニーズに応えつつ、周辺景観の整備を図りながら、「見る蔵」から「蔵を生かし、人々の暮らしを感じられる蔵のまち」へと、地域一体で取り組んでいきたいと考えています。

今回ご支援の対象となる旧甲斐家蔵住宅の保存修理工事は、単なる観光施設の修繕ではありません。蔵のまちの歴史や商人ならではの文化、そして今もこの地に暮らす人々の思いを未来へつなぐ取り組みとして、共感し、ご支援いただければ幸いです。

どこか懐かしい昭和レトロの趣が漂う蔵のまち喜多方は、これからも訪れる人々に“癒し”を提供し、来るたびに新しい発見がある「選ばれるまち」を目指してまいります。

寄付者の皆さまへ

喜多方市 市長 遠藤 忠一

蔵のまち喜多方の浪漫を大正から新しい時代令和へつなぐ

今も約4,000棟の蔵が息づく「蔵のまち喜多方」では、「40代で蔵を建てられないのは、男の恥」とまで言われ、男たちにとって自分の蔵を建てることは情熱をかけた誇りの対象でもありました。

その「蔵のまち喜多方」を代表する蔵住宅が「旧甲斐家蔵住宅」です。

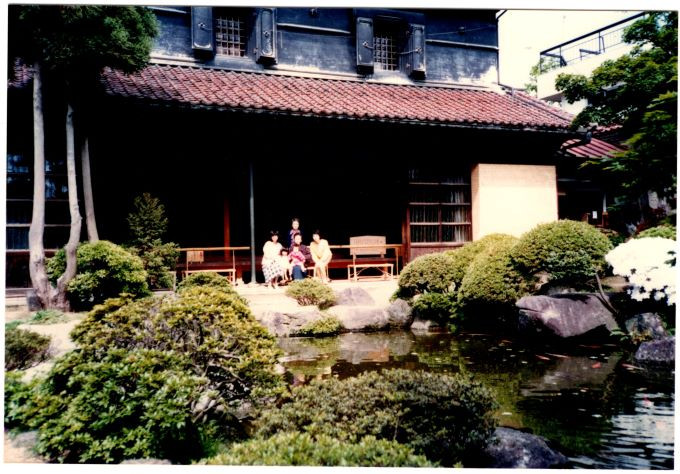

旧甲斐家蔵住宅は、黒漆喰の外観、内部に西洋室や螺旋階段などの洋風意匠を取り入れた店蔵、県指定名勝の庭を眺めることができる51畳の大広間を誇る座敷蔵など、なんとも風情のある建物となっています。また、それらを繋ぐ主屋など、そのすべてが当時、贅の限りを尽くして建てられた、正に蔵のまち喜多方のシンボルです。

しかしながら、令和5年(2023年)に築100年を迎え、長年にわたる経年劣化や度重なる災害による破損は著しく、市が平成28年(2016年)に取得して以降、今に至るまで、一部分のみの公開に留まり、当時の大工や左官技術の結晶をお見せすることができずにおります。

このため、全国のみなさまのお力をお借りしながら、喜多方の浪漫を大正から令和につなぐ、旧甲斐家蔵住宅の保存・修理を行い、地域の方々に愛され、訪れる多くの観光客の方を迎え、見て・触れて・感じていただける、本市観光の拠点・情報発信の拠点として、令和12年度(2030年度)の全面公開を目指しております。

このガバメントクラウドファンディングを通じ、大工技術を伝承する木造による構造補強方法に加え、工事期間中には当時の技術を垣間見る特別公開やオープン後には西洋室での喫茶なども予定しておりますので、全国のみなさまの心よりの応援をお待ちしております。

蔵の会 会長 矢部 善兵衛 さん

未来へ繋ぐ郷土の至高蔵

大正期築造の甲斐家住宅は、烏城(うじょう)と呼ばれる総黒漆喰塗りで仕上げられた座敷蔵を始め、土蔵建築と木工技術の粋を尽くした内外の造りとその外観は、会津地方でも稀有の威容を誇ります。

そして、「蔵」を地域景観の顔とする喜多方市及び会津北部のまちの象徴として、蔵のまち喜多方市の文化観光戦略の牽引役を果たしてきました。

また、喜多方市の登録有形文化財第一号として、平成13年に文化庁登録がされております。

しかし、平成23年3月に起こった東日本大震災と、その後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、そのような状況を一挙に圧し潰しました。大震災の発生以降、甲斐家へのダメージは大きく、蔵の会には、当主の深刻なる相談が幾度となく寄せられました。

蔵の会では、率先して、今後の保存再生の方法を提案し、市当局への積極的な要望活動を展開しました。

その結果、市民各層、市議会の積極的な後押しを受けて、現在に至ることが出来ました。

市では、これら蔵群の活用について、本市観光の拠点・情報発信の拠点としての整備を図ることにしています。蔵の会では、「晴れの舞台」を主テーマとして、その整備と活用を提案しております。この提案は、NHK番組の新日本紀行「蔵ずまいの町・福島県喜多方市」を昭和50年に制作された当会顧問の須磨章氏を座長として、蔵の会が平成25年3月に取りまとめたものです。

今回の整備工事が、文化的価値の極めて高い建築遺産である「甲斐家建築物群」を未来へ繋ぐ第一歩となりますよう、1日でも早い完成を期待して止みません。市民各位のなお一層のご理解とご支援を切望いたしております。

一般社団法人喜多方観光物産協会 会長 樟山 敬一 さん

蔵のまち喜多方のシンボル復活に期待

市内に4000棟もの蔵がある喜多方市。蔵の用途は様々ですが、喜多方には座敷蔵も多く、自然な姿で人々の生活の中に溶け込んでおり、「蔵ずまいのまち」とも称されています。

喜多方の蔵の代表格は「旧甲斐家蔵住宅」です。この蔵住宅は、今から100年前に、豪商として財をなした当時のご当主の「男の夢」の実現に向けて、贅の限りを尽くして建てられました。周囲を高い塀で囲われ、黒漆喰に彩られて堂々とした店蔵、また、庭から見学できる重厚な黒漆喰の蔵座敷は、その豪華さで見る者を圧倒し、「烏(う)城(じょう)」とも呼ばれています。

蔵のまち喜多方のシンボル的存在である「旧甲斐家蔵住宅」を喜多方市が取得し、そのリニューアル公開とともに観光の情報発信拠点として整備し、蔵の街並み観光の発着点にしていこうという取り組みは、当協会に加入する観光関係者だけでなく、多くの市民が期待を寄せているところです。

この歴史的事業を、行政の力だけで取り組むのではなく、市民全体、さらには全国・全世界の歴史的建築物の保存活用に理解ある人々に訴えかけ、賛同を得ようとするプロジェクトはおおいに意義のあるものと考えています。

蔵のまち喜多方の発展を目指し、文化資源を活用した観光交流人口の増加による地域活性化を展望したガバメントクラウドファンディングの成功にむけて、ぜひとも多くの方々のご賛同とご協力をお願いいたします。

喜多方市の一大観光拠点として、しっかり、着実に

2030年度(令和12年度)公開予定

・2022年 実施設計(店蔵、蔵座敷・醤油蔵、北東塀・南塀、味噌蔵・麹蔵)、仮設防災設備工事

・2023年 実施設計(主屋)、保存修理・構造補強工事(店蔵、蔵座敷・醤油蔵、北東塀・南塀、味噌蔵・麹蔵、庭園)、設計監理

・2024年 保存修理・構造補強工事(店蔵、蔵座敷・醤油蔵、主屋)、設計監理

・2025年 保存修理・構造補強工事(店蔵、蔵座敷・醤油蔵)、設計監理

・2026年 保存修理・構造補強工事(店蔵、蔵座敷・醤油蔵)、設計監理

・2027年 実施設計(庭園)、保存修理・構造補強工事(北東塀・南塀、主屋)、設計監理

・2028年 実施設計(表門・車庫、防災、庭園)、保存修理・構造補強・外壁修理・左官工事(北東塀・南塀、主屋、庭園)、設計監理

・2029年 構造補強工事(味噌蔵・麹蔵・裏門、表門・車庫、防災、庭園)、設計監理

・2030年 左官工事(店蔵、蔵座敷・醤油蔵、味噌蔵・麹蔵・裏門)、設計監理、夏以降リニューアルオープン

寄附者の皆様へ

旧甲斐家蔵住宅は、大正時代からおよそ100年にわたり、その荘厳で静かな姿のまま、喜多方のまちなみや地域の人々、そして訪れる多くの方々を見守ってきました。

これからも、皆さまの温かいご支援をいただくことで、次の100年も「蔵のまち」に暮らす人々の生活を見守り続けることができます。

蔵のまちの旦那衆の心意気や誇り、そして浪漫が詰まった旧甲斐家蔵住宅は、いつでも皆さまのお越しをお待ちしております。

お礼の品をご紹介

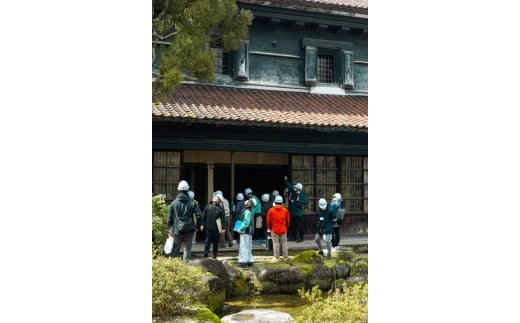

特別公開へのご招待

本プロジェクトのお礼の品の1つとして、保存修理工事期間中の甲斐家蔵住宅の内部を見学できる「特別公開」があります。一般公開されていた時期にはご覧いただけなかった部分や、今後、工事が進むにつれて見ることができなくなる建物の内部構造など、貴重な体験になること間違いありません。今しかご覧になれない旧甲斐家蔵住宅の姿をぜひご覧ください。なお、特別公開は、令和8年4月頃を予定しています。

【注意事項】

・交通費や宿泊費等の費用は各個人のご負担となります。

・安全確保のため、1回あたりの人数を制限して実施します。

・旧甲斐家蔵住宅のすべてを公開するものではありません。

・施設の状況により、急遽見学できない場所が発生する可能性があります 。

※ 喜多方市民の方は控除は受けられますが、返礼品は受け取れません。

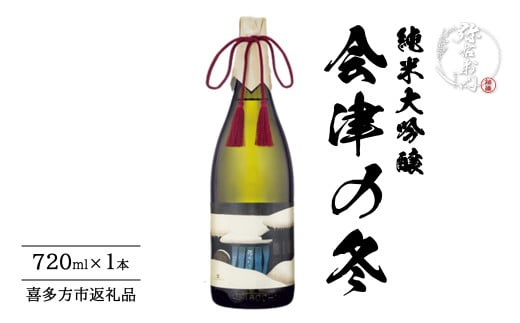

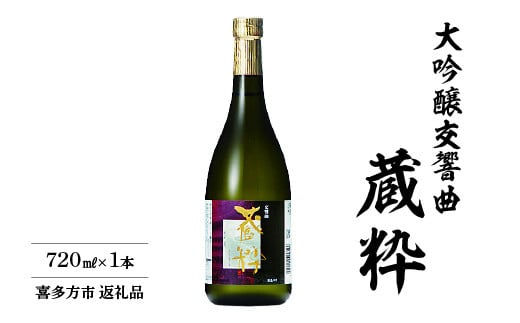

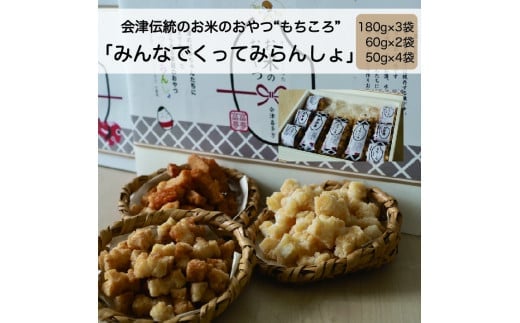

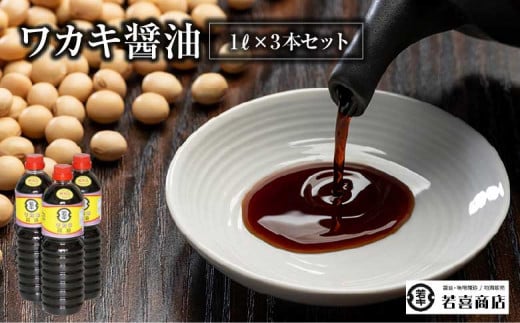

約4,000棟の蔵が息づく喜多方で醸造されたお礼の品

喜多方市は、肥沃な土地と豊かな水に恵まれた米どころとして、酒・味噌・醤油などの醸造業に適した地域であり、甲斐家の蔵でも、かつて「フンドウカヒ」の名で味噌や醤油を醸造していました。(現在は廃業)

今も約4,000棟の蔵が息づく「蔵のまち喜多方」で醸造された酒・味噌・醤油などのお礼の品を多数取り揃えておりますので、この機会にご賞味ください。

※ 喜多方市民の方は控除は受けられますが、返礼品は受け取れません。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

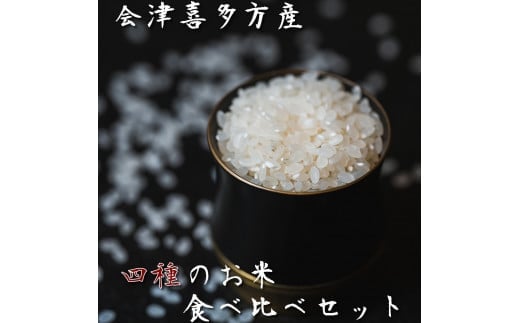

令和7年産 特別栽培米「福 笑い」 5kg 白米 福島県トップブランド米 美…

26,000 円

福島県が日本一の米を作りたい思いから14年の歳月を掛けて出来上がったお米「福、笑い」です。

化学農薬・化学肥料を5割以上削減し有機質肥料で育てました。

お米本来の「かおり、あまみ、ふくよかさ」が、十分に味わえる「福、笑い」。

シンプルにおにぎりや、お漬物で召し上がったり、

滋味豊かな和食との相性が抜群と言われる『福、笑い』の美味しさを、是非ご家庭の食卓で主役として味わってください。

福の島福島から、福が舞い降り笑顔が広がる食卓の一品へ、「福、笑い」をお届け致します。

2020年プレデビューの年から指定生産者として栽培を開始し今年で5年目、『福、笑い』の底知れない旨さと魅力を全国の皆様へお伝えして参ります。

収穫後低温保冷庫にて保存した玄米を発送直前に精米して、精米仕立てのお米をお届け致します。

是非ともお召し上がりいただきたいお品です。

【検索用キーワード】予約販売 令和7年産 美米郷会津柴城米 福島県 トップブランド米 特別栽培米 福笑い 白米 5kg

■事業所■

辰野ファーム 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 20食 (5食/パック×4パック) ラーメン らーめ…

7,000 円

◆◆ こだわりのもっちり食感麺を、本醸造の醤油スープでお楽しみください!◆◆

三浦屋伝統の配合で練り上げたもっちり食感の麺。

展示会などでも多くの皆さまに試食して頂き、とても喜んで頂いています。

バリアパックの包材でパッケージングを行う事により、もっちりとした麺の食感を損なう事なく、品質をより長く保つ事が可能となりました。

もっちり食感の平打ちちぢれ麺を、本醸造の醤油を使用した深みのある醤油味でお楽しみください。

★★三浦屋について★★

平成元年創業・もっちり食感の生麺と、こだわりのスープの味を、

より多くの方に知って頂き喜んで頂く事が原動力となっております。

今現在、弊社はラーメン店様等への業務用に特化した配合の生麺供給を行ってはおりませんが、

小売店様で弊社商品をご購入頂き、業務用として、生麺やスープを使用されているお客様が多くいらっしゃいます。

【検索用キーワード】ラーメン セット 多加水熟成麺 太ちぢれ麺 自家製 醤油 贈り物 ギフト 記念日 お中元 お歳暮 喜多方

【提供]有限会社 三浦屋】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

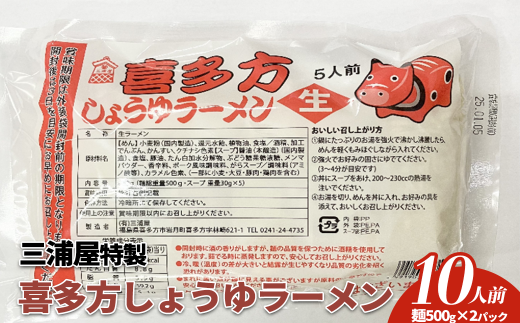

喜多方ラーメン 醤油 10食 (5食/パック×2パック) ラーメン らーめ…

5,000 円

◆◆ こだわりのもっちり食感麺を、本醸造の醤油スープでお楽しみください!◆◆

三浦屋伝統の配合で練り上げたもっちり食感の麺。

展示会などでも多くの皆さまに試食して頂き、とても喜んで頂いています。

バリアパックの包材でパッケージングを行う事により、もっちりとした麺の食感を損なう事なく、品質をより長く保つ事が可能となりました。

もっちり食感の平打ちちぢれ麺を、本醸造の醤油を使用した深みのある醤油味でお楽しみください。

★★三浦屋について★★

平成元年創業・もっちり食感の生麺と、こだわりのスープの味を、

より多くの方に知って頂き喜んで頂く事が原動力となっております。

今現在、弊社はラーメン店様等への業務用に特化した配合の生麺供給を行ってはおりませんが、

小売店様で弊社商品をご購入頂き、業務用として、生麺やスープを使用されているお客様が多くいらっしゃいます。

【検索用キーワード】ラーメン セット 多加水熟成麺 太ちぢれ麺 自家製 醤油 贈り物 ギフト 記念日 お中元 お歳暮 喜多方

【提供]有限会社 三浦屋】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

日本酒 純米吟醸 純米辛口 辛口純米 720ml 各1本 (計3本) 喜多方…

21,000 円

◆◆会津喜多方の辛口の日本酒3本をセットにしました!◆◆

喜多方は、飯豊山の伏流水、豊かな会津盆地の土壌に恵まれ、昔から醸造業が盛んに営まれてきました。

今でも10軒以上の酒蔵が味わいを競い合っています。

従来、喜多方の日本酒は柔らかな口当たり、芳醇な香り、そして深い旨味が魅力とされてきました。

しかし、実はすっきりと軽快に飲める辛口銘柄も存在します。

そこで、喜多方の辛口日本酒の中から、特に優れた3銘柄を厳選し、セットにしました。

「純米吟醸ササ正宗 カラクチ」

昭和55年から純米酒の製造を始め、かつてはアメリカのカーター大統領にも絶賛された酒蔵です。社是である「ほんものを造る」の精神を胸に、御兄弟で酒造りに取り組んでいます。

後味はすっきりとしており、軽やかでさらっと飲める吟醸酒です。

「辛口純米 蔵太鼓」

地元農家との連携し酒造りの研究に力を入れ、少量で丁寧な仕込みに定評のある蔵元です。福島県オリジナルのTUA酵母を使用し、飽きのこない爽やかな辛口の純米酒です。

「純米辛口 弥右衛門」

農業法人を設立し、原料米にもこだわって酒造りを行う酒蔵です。「地の米、地の水、地の技術」をモットーに、従来の地酒の概念を超える郷酒として酒造りに取り組んでいます。福島県産の酒米『夢の香』を用い、食事にも合い、大和川酒造店で最も人気のある日本酒です。

【提供:有限会社 若喜商店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

天然醸造しょうゆ・だししょうゆ 各200mlセット/計2本 密封ボトル だし …

7,000 円

大豆と小麦と天塩のみで造った伝統の「天然醸造しょうゆ」と大人気の「だししょうゆ」のセットです。

「天然醸造しょうゆ」は地元の国産丸大豆、小麦、赤穂の天塩を、昔ながらの木桶を用い2年間丁寧に熟成させた、

豊穣な香りと風味豊かな味わいの「こいくち醤油」です。

「つけ醤油」として「お刺身」、「寿司」に伝統の味と香り高い風味をお楽しみください。

「だししょうゆ」は塩分が控えめで、天然のだし原料を使った後味のさっぱりとした旨味のある醤油です。

卵焼き、お浸し、生卵、冷や奴、納豆に、「かけ醤油」として

さらに、お湯で3~4倍に薄めて「麺つゆ」、「天つゆ」としてご利用いただいても美味しくお使いいただけます。

【提供:有限会社 若喜商店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

天然醸造しょうゆ・だししょうゆ 各200ml×2セット/計4本 密封ボトル だし…

11,000 円

大豆と小麦と天塩のみで造った伝統の「天然醸造しょうゆ」と大人気の「だししょうゆ」のセットです。

「天然醸造しょうゆ」は地元の国産丸大豆、小麦、赤穂の天塩を、昔ながらの木桶を用い2年間丁寧に熟成させた、

豊穣な香りと風味豊かな味わいの「こいくち醤油」です。

「つけ醤油」として「お刺身」、「寿司」に伝統の味と香り高い風味をお楽しみください。

「だししょうゆ」は塩分が控えめで、天然のだし原料を使った後味のさっぱりとした旨味のある醤油です。

卵焼き、お浸し、生卵、冷や奴、納豆に、「かけ醤油」として

さらに、お湯で3~4倍に薄めて「麺つゆ」、「天つゆ」としてご利用いただいても美味しくお使いいただけます。

【提供:有限会社 若喜商店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

天然醸造しょうゆ・だししょうゆ 各200ml×3セット/計6本 密封ボトル だし…

15,000 円

大豆と小麦と天塩のみで造った伝統の「天然醸造しょうゆ」と大人気の「だししょうゆ」のセットです。

「天然醸造しょうゆ」は地元の国産丸大豆、小麦、赤穂の天塩を、昔ながらの木桶を用い2年間丁寧に熟成させた、

豊穣な香りと風味豊かな味わいの「こいくち醤油」です。

「つけ醤油」として「お刺身」、「寿司」に伝統の味と香り高い風味をお楽しみください。

「だししょうゆ」は塩分が控えめで、天然のだし原料を使った後味のさっぱりとした旨味のある醤油です。

卵焼き、お浸し、生卵、冷や奴、納豆に、「かけ醤油」として

さらに、お湯で3~4倍に薄めて「麺つゆ」、「天つゆ」としてご利用いただいても美味しくお使いいただけます。

【提供:有限会社 若喜商店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

【色・柄・サイズが選べる】ポケットが会津もめんのTシャツ 【07208-0693~…

13,000 円

◆◆普段使いできるお土産Tシャツ◆◆

胸のポケットが会津もめんのTシャツ。

高級素材である会津もめんを気楽に身に着けることができるよう作成しました。

Tシャツも首回りが伸びづらく、また着心地がよいものを採用しています。

Tシャツ本体の色は、紺と白の2種類。ポケットの色は5柄を採用しており、計10種類となっています。

シンプルなデザインなので、どの年齢の方が着ても無理のないものとなっています。

サイズは、SからLLまで。男女共用。基本男性に合わせたサイズなので、女性が購入する場合、普段よりワンサイズ小さめのものをお勧めします。

【提供:有限会社 星幸衣服店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 1食 赤べこ丼ぶり(ピンク)1個 セット ラーメ…

6,000 円

◆◆キュートな赤べこをあしらったデザインで人気!プチギフト、ノベルティにどうぞ◆◆

赤べこは会津の伝統的な民芸品の一つで、魔除け・厄除けの縁起物として受け継がれてきました。

その赤べこのオリジナルデザインをどんぶりに入れ込み、かわいらしいどんぶりに仕上げました。

河京の麺は小麦粉に、日本百名山の「飯豊山」に連なる栂峰(つがみね)から流れている名水百選に選定された「栂峰渓流水」を加え、

じっくりと熟成されて作られているため、みずみずしく、もちもちツルツルの食感です。

キュートな赤べこ丼で、河京の喜多方ラーメンをぜひご堪能ください!

【提供:株式会社 河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 1食 赤べこ丼ぶり(黒)1個 セット ラーメン ら…

6,000 円

◆◆キュートな赤べこをあしらったデザインで人気!プチギフト、ノベルティにどうぞ◆◆

赤べこは会津の伝統的な民芸品の一つで、魔除け・厄除けの縁起物として受け継がれてきました。

その赤べこのオリジナルデザインをどんぶりに入れ込み、かわいらしいどんぶりに仕上げました。

河京の麺は小麦粉に、日本百名山の「飯豊山」に連なる栂峰(つがみね)から流れている名水百選に選定された「栂峰渓流水」を加え、

じっくりと熟成されて作られているため、みずみずしく、もちもちツルツルの食感です。

キュートな赤べこ丼で、河京の喜多方ラーメンをぜひご堪能ください!

【提供:株式会社 河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 1食 赤べこ丼ぶり(白)1個 セット ラーメン ら…

6,000 円

◆◆キュートな赤べこをあしらったデザインで人気!プチギフト、ノベルティにどうぞ◆◆

赤べこは会津の伝統的な民芸品の一つで、魔除け・厄除けの縁起物として受け継がれてきました。

その赤べこのオリジナルデザインをどんぶりに入れ込み、かわいらしいどんぶりに仕上げました。

河京の麺は小麦粉に、日本百名山の「飯豊山」に連なる栂峰(つがみね)から流れている名水百選に選定された「栂峰渓流水」を加え、

じっくりと熟成されて作られているため、みずみずしく、もちもちツルツルの食感です。

キュートな赤べこ丼で、河京の喜多方ラーメンをぜひご堪能ください!

【提供:株式会社 河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 2食 赤べこ丼ぶり(白・黒)計2個 セット ラー…

9,000 円

◆◆キュートな赤べこをあしらったデザインで人気!プチギフト、ノベルティにどうぞ◆◆

赤べこは会津の伝統的な民芸品の一つで、魔除け・厄除けの縁起物として受け継がれてきました。

その赤べこのオリジナルデザインをどんぶりに入れ込み、かわいらしいどんぶりに仕上げました。

河京の麺は小麦粉に、日本百名山の「飯豊山」に連なる栂峰(つがみね)から流れている名水百選に選定された「栂峰渓流水」を加え、

じっくりと熟成されて作られているため、みずみずしく、もちもちツルツルの食感です。

キュートな赤べこ丼で、河京の喜多方ラーメンをぜひご堪能ください!

【提供:株式会社 河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油 3食 赤べこ丼ぶり(黒・白・ピンク)計3個 セッ…

12,000 円

◆◆キュートな赤べこをあしらったデザインで人気!プチギフト、ノベルティにどうぞ◆◆

赤べこは会津の伝統的な民芸品の一つで、魔除け・厄除けの縁起物として受け継がれてきました。

その赤べこのオリジナルデザインをどんぶりに入れ込み、かわいらしいどんぶりに仕上げました。

河京の麺は小麦粉に、日本百名山の「飯豊山」に連なる栂峰(つがみね)から流れている名水百選に選定された「栂峰渓流水」を加え、

じっくりと熟成されて作られているため、みずみずしく、もちもちツルツルの食感です。

キュートな赤べこ丼で、河京の喜多方ラーメンをぜひご堪能ください!

【提供:株式会社 河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 有名店 うめ八 8食(4食/箱×2箱) セット ラーメン…

10,000 円

◆◆ うめ八の定番、醤油ラーメンは、家族の為に作り上げた逸品。◆◆

喜多方市のラーメン店において、「うめ八」は老若男女に愛され、毎日行列ができる人気店の地位を確固たるものにしています。

うめ八の定番、醤油ラーメンは、家族の為に作り上げた逸品。

豚骨と鶏ガラ、煮干し、椎茸、昆布を贅沢に使用し、奥行きのある調和のとれた丁寧な味は、老若男女問わずみんなから愛されるスープ。

喜多方ラーメンの特徴でもある太縮れ麺がよく絡みます。

店主の思いが詰まった醤油ラーメンをぜひご家庭でお楽しみください!

お好みで生姜をのせて、アクセントを利かせるのもおすすめの食べ方です。

【提供:株式会社河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

もち麦 国産 喜多方市産 700g 【07208-0637】

6,000 円

◆◆貴重な喜多方市産のもち麦をお届けいたします!◆◆

国産もち麦は、食物繊維含有量が非常に多く、食物繊維が多いとされる野菜と

比較してもトップクラスです。多くの日本人の主食である白米の約22倍もの食物繊維を含みます。

主食でこれほど多くの食物繊維が取れる食品はほかにありません!

もち麦を毎日の食卓に取り入れてみませんか?

[生産者は福島県独自のFGAPの認証を取得しています!]

FGAPは、放射性物質対策を含めた本県独自の基準に基づき、GAPを実践する生産者、団体を県が認証する制度です。

安心安全なもち麦を皆様の食卓にお届けいたします。

【提供:小林農園】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 生ラーメン 醤油5食 味噌5食 計10食 ラーメン らー…

8,000 円

◆◆地元喜多方の味!◆◆

喜多方の麺の特徴である平打太ちぢれ麺に、コクがあり、どこか懐かしい醤油スープ。

赤みそを使用し、コクとまろやかさを兼ね備えた味噌スープを添えました。

飯豊山麓を眼前に望む恵まれた環境の中で選りすぐった小麦粉に飯豊山系のおいしい水を使い、

万全の衛生管理体制で生産しております。

昭和24年創業六十年余り、製麺業一筋、喜多方ラーメンブーム以前から守り続けていた地元喜多方の味。

味に絶対の自信。 多くの方から高評価をいただいている本格喜多方ラーメンです。

【提供:株式会社 五十嵐製麺】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 生ラーメン 醤油5食 味噌5食 しお5食 計15食 メン…

12,000 円

◆◆地元喜多方の味!◆◆

喜多方の麺の特徴である平打太ちぢれ麺に、コクがあり、どこか懐かしい醤油スープ。

赤みそを使用し、コクとまろやかさを兼ね備えた味噌スープを添えました。

飯豊山麓を眼前に望む恵まれた環境の中で選りすぐった小麦粉に飯豊山系のおいしい水を使い、

万全の衛生管理体制で生産しております。

昭和24年創業六十年余り、製麺業一筋、喜多方ラーメンブーム以前から守り続けていた地元喜多方の味。

味に絶対の自信。 多くの方から高評価をいただいている本格喜多方ラーメンです。

【提供:株式会社 五十嵐製麺】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

ラーメン 全日本味自慢 乾麺 10食 詰め合わせ 食べ比べ 札幌 味噌 …

8,000 円

◆◆全国のご当地ラーメン10種のセットです!◆◆

日本各地の代表的なラーメン10種を厳選しました。

麺は熱を加えず低温熟成乾燥で仕上げておりますので、生ラーメンの風味をそのまま味わえます。

飯豊山麓を眼前に望む恵まれた環境の中で選りすぐった小麦粉に飯豊山系のおいしい水を使い、

万全の衛生管理体制で生産しております。

昭和24年創業六十年余り、製麺業一筋、喜多方ラーメンブーム以前から守り続けていた地元喜多方の味。

味に絶対の自信。 多くの方から高評価をいただいている本格ラーメンです。

【提供:株式会社 五十嵐製麺】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

日本酒 純米大吟醸 酒星眼回 720ml ギフト 辛口 お土産 会津 喜多方…

13,000 円

◆◆味と香りのバランスが良いふくらみのある味わい◆◆

フルーティーさや軽い甘味を心地よく感じて頂けるので、

日本酒を飲まれない方、これから日本酒を覚えたい方にピッタリの日本酒です。

酒星眼回は明治から昭和に活躍した文人画家・小川芋銭の書から引用したもので、

当時の当主・六代目彌右衛門と交流がありました。

ラベルに描かれる「長鯨呑」は大正九年に大和川・佐藤家を訪れた際に書き残されたもので、当店秘蔵の書画となっています。

中国の詩人「李白」の漢詩に見られる、天上の中でも最高位の星「酒星」という言葉を芋銭は好み「最高の酒を飲んで気分よく酔う」という洒落た遊び心が「酒星眼回」の書に込められています。

【提供:合資会社 大和川酒造店】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油4食 みそ2食 計6食 ラーメン らーめん みそ しょ…

6,000 円

◆◆日本三大ラーメン 喜多方蔵の街から本場のラーメンをお届けいたします◆◆

喜多方独特の平打ちちぢれ麺でツルツルシコシコとコシの強い麺です。

包み熟成をして、腰の強い麺に仕上げております。塩にこだわり長崎県平戸市の塩天華(えんてんか)を使用しています。

スープは鶏ガラのコクの有るあっさり醤油スープ、みそスープは北海道みそと国産鶏エキスを使用した本格スープです。

ちぢれ麺との相性が人気です。本場の醤油ラーメンをご家庭でお召し上がりください。

【提供:株式会社オノギ食品喜多方ラーメン事業部】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 醤油6食 みそ4食 計10食 ラーメン らーめん みそ …

7,000 円

◆◆日本三大ラーメン 喜多方蔵の街から本場のラーメンをお届けいたします◆◆

喜多方独特の平打ちちぢれ麺でツルツルシコシコとコシの強い麺です。

包み熟成をして、腰の強い麺に仕上げております。塩にこだわり長崎県平戸市の塩天華(えんてんか)を使用しています。

スープは鶏ガラのコクの有るあっさり醤油スープ、みそスープは北海道みそと国産鶏エキスを使用した本格スープです。

ちぢれ麺との相性が人気です。本場の醤油ラーメンをご家庭でお召し上がりください。

【提供:株式会社オノギ食品喜多方ラーメン事業部】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方100年フードセットA 有名店 食べ比べ 喜多方ラーメン2店舗×1食(…

24,000 円

◆◆店舗の味をそのまま急速冷凍した100年フードセット◆◆

喜多方の【100年フード】である喜多方ラーメン、塩川鳥モツ、山都そば。

喜多方の名店の味をそのまま冷凍した究極のセット商品をお届けします!

長く愛され続ける伝統の味を、お家で是非お楽しみください!

【100年フードとは?】

多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、

地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を100年続く食文化「100年フード」と名付け、

文化庁とともに継承していくことを目指す取組です。

【提供:イージーエム大和 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方100年フードセットB 有名店 食べ比べ 喜多方ラーメン2店舗×1食(…

24,000 円

◆◆店舗の味をそのまま急速冷凍した100年フードセット◆◆

喜多方の【100年フード】である喜多方ラーメン、塩川鳥モツ、山都そば。

喜多方の名店の味をそのまま冷凍した究極のセット商品をお届けします!

長く愛され続ける伝統の味を、お家で是非お楽しみください!

【100年フードとは?】

多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、

地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を100年続く食文化「100年フード」と名付け、

文化庁とともに継承していくことを目指す取組です。

【提供:イージーエム大和 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方100年フードセットC 有名店 食べ比べ 喜多方ラーメン2店舗×1食(…

25,000 円

◆◆店舗の味をそのまま急速冷凍した100年フードセット◆◆

喜多方の【100年フード】である喜多方ラーメン、塩川鳥モツ、山都そば。

喜多方の名店の味をそのまま冷凍した究極のセット商品をお届けします!

長く愛され続ける伝統の味を、お家で是非お楽しみください!

【100年フードとは?】

多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、

地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を100年続く食文化「100年フード」と名付け、

文化庁とともに継承していくことを目指す取組です。

【提供:イージーエム大和 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

クラフトビールBECO詰め合わせセット 350ml缶 計6本 セット ギフト 人…

17,000 円

◆◆喜多方の名水で仕込んだクラフトビールです◆◆

飲み疲れしない少し懐かしい味わいの『銅べこClassic Pale Ale』と、

今クラフトビール業界で大人気のスタイルの『華べこHazy IPA』の

2種3本ずつのセットになります。

喜多方の大きな名物である日本酒とラーメン、そのどちらにも重要となる「水」ですが、その水源は名水百選にも選ばれている「栂峰渓流水」です。

汚染源の一切存在しないブナの原生林で育まれたこの渓流水はとても柔らかくまろやかな口当たり。

そのような優しい水で仕込まれたからこその、しっかりとした味わいながらも飲み疲れしない後味に仕上げたクラフトビール「BECO」。

ラベルデザインは会津の赤べこをモチーフとしつつ、ポップかつシンプルに。贈答用やお土産としても使いやすいデザインとなっております。

★味の特徴★

[銅べこClassic Pale Ale]

クラフトビールという言葉が広まる前、

少しばかりの香りと旨味でおいしいと感じていたあの頃の味わいを思い出せる、

どこか懐かしく飲み疲れしないクラフトビール。

[華べこHazy IPA]

クラフトビール業界の二郎系。世界的に人気のHazy IPAです。

小麦とオーツ麦のジューシーな味わいにホップのフルーティな香りが広がります。

【提供:REC CIDER BEER WORKS】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

ゆらゆらハードサイダー詰め合わせセット 350ml缶 計8本 セット ギフト…

17,000 円

◆◆福島県会津のりんごを醸したハードサイダー(シードル)です。◆◆

「フルーツ王国」福島県のりんごを贅沢に使用した、「りんごのしゅわしゅわのお酒」です。

りんごをメインに使用したスタンダードサイダーの他、ホップ、チェリー、

福島県産あかつき桃などを副原料として加えて仕込んだサイダーを詰め合わせた、バラエティ豊かなセットとなっております。

ワイン感覚で飲まれるシードルと違い、アルコール度数も5%少しと軽めに仕上げており、後味もすっきりとしているのでお食事にも合わせやすくなっております。

★味の特徴★

[スタンダードサイダー]

会津のりんごを醸したフラッグシップ商品。

[ホッピーサイダー]

ビールに使われるホップを加えた、香りと少しの苦味がくせになるハードサイダー。

[ニュートーン]

栽培の過程で間引かれる未成熟りんごを使用したことにより、程よいコクと渋みが加わりました。

[福島県産あかつき桃]

会津のりんごに、石川町の「大野農園」様のあかつき桃を贅沢に加えて醸した少し甘めのハードサイダー。

[チェリーサイダー]

さくらんぼピューレを贅沢に加えた、きれいなロゼ色のハードサイダー。ワイン好きにもおすすめ。

【提供:REC CIDER BEER WORKS】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

立正堂 純米せんべい 18枚入り×12袋 【07208-0655】

18,000 円

◆◆全国のみなさまから愛されて発売55年のロングセラー◆◆

ざくざくとした食感、米の味も生きてて、小腹が空いた時やお茶のお供にぴったり。

飽きのこない美味しさで、家族みんなが楽しめるサラダせんべいです。

厳選されたお米ひと粒ひと粒を大切にし、生地に使用しています。

お米をそのまま製粉することで、お米の持つうまみがそのまま凝縮された生地ができあがり、ふっくらした厚みと食感を生み出します。

「純米せんべい」は厚みと食感を意識して作られています。

手に取った時の感触、口に運んだときの食感、それらに、コクのある塩味が絶妙に組み合わさった

「純米せんべい」はお茶請けやおやつだけでなく、小腹が空いたときにも手軽に食べられるおせんべいです。

【提供:立正堂 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

リキュール 喜多方リキュールセット300ml 3種 ショコラ 苺 桃 300m…

11,000 円

◆◆ほまれ酒造の人気リキュール3点セット!◆◆

お手軽サイズ(300ml)の人気リキュール3点セット!

その味わいをぜひお試しください!

【苺にごり酒】

いままでになかった、ちょっとお洒落で不思議な関係。

にごり酒の持つまろやかでやさしい味わいと、苺の持つ爽やかな酸味と甘みが見事にマッチした新感覚リキュール。

ロックまたは牛乳と1:1で割って飲むととっても美味しいです。

【ショコラにごり酒】

これまでになかった「にごり酒」と「チョコレート」とのコラボレーションを実現!

甘くてほろ苦いチョコレートの味わいに、ミルキーなにごり酒が加わり、絶妙な大人の味わいに仕上がっています。

【桃にごり酒】

桃とにごり酒だけで造った自然な和リキュール!

フレッシュな酸味が爽やかで、採れたての桃を食べているようなジューシーな甘さが特徴です。

にごり酒リキュールシリーズの中では甘さ控えめで、濃厚ながらも飲み飽きしない味わいです。

【提供:ほまれ酒造 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

リキュール 喜多方リキュールセット500ml 3種 ショコラ 苺 桃 500m…

12,000 円

◆◆ほまれ酒造の人気リキュール3点セット!◆◆

人気リキュール3点セット!

他では味わえない上質なおいしさをお楽しみください!

【苺にごり酒】

いままでになかった、ちょっとお洒落で不思議な関係。

にごり酒の持つまろやかでやさしい味わいと、苺の持つ爽やかな酸味と甘みが見事にマッチした新感覚リキュール。

ロックまたは牛乳と1:1で割って飲むととっても美味しいです。

【ショコラにごり酒】

これまでになかった「にごり酒」と「チョコレート」とのコラボレーションを実現!

甘くてほろ苦いチョコレートの味わいに、ミルキーなにごり酒が加わり、絶妙な大人の味わいに仕上がっています。

【桃にごり酒】

桃とにごり酒だけで造った自然な和リキュール!

フレッシュな酸味が爽やかで、採れたての桃を食べているようなジューシーな甘さが特徴です。

にごり酒リキュールシリーズの中では甘さ控えめで、濃厚ながらも飲み飽きしない味わいです。

【提供:ほまれ酒造 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

リキュール 造り酒屋のリキュールセット ゆず酒 うめ酒 720ml 各1本…

11,000 円

◆◆ほまれ酒造のリキュール2種セット◆◆

人気のリキュール(ゆず・梅)のセットです。

それぞれが持つ味わいを存分にお楽しみください!

【うめ酒】

長年愛されてきたうめ酒がリニューアル!

昔ながらの製法を守り、長い熟成期間を経てできたこの梅酒は、甘みと酸味のバランスのとてもよくとれた上品な味わいです。

高田梅をはじめとする国産梅を使用。香料・着色料・保存料・酸味料は一切使用しておりません。

【ゆず酒】

720ml一本に約7個分の国産ゆず果汁を使用。

爽やかなゆずの香りと酸味、純米酒のまろやかさを余すことなく引き出し、ほのかな甘みのある味わいに仕上げました。

無添加にこだわり、香料、着色料、酸味料、保存料は一切使用しておりません。

お好みに合わせていろいろな飲み方でお楽しみ下さい。

【提供:ほまれ酒造 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 銘店 3店舗 セット 食堂はせ川 喜多方らーめん 一平 …

12,000 円

◆◆ 喜多方ラーメンの名店の味をご家庭でお楽しみいただけます◆◆

本場喜多方ラーメンを代表する名店の味を自宅で食べ比べ!!

■喜多方ラーメン専門店 喜鈴

鶏ガラに煮干しを合わせ、コクと旨味を最大限に引き出した、

あっさりとした黄金醤油スープが絶品!

■喜多方らーめん 一平

豚のコクと旨味に煮干しの香り・昆布の旨味を合わせた

奥深い味わいの醤油スープ!熟成太麺の食感も抜群。

■食堂はせ川

鷄と青口煮干しをベースに淡麗なのに深みのある飽きの来ないスープ。

モチモチの熟成太麺でお召し上がりください!

【提供:株式会社河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

喜多方ラーメン 行列店 3店舗 セット 食堂はせ川 喜多方らーめん 一平…

12,000 円

◆◆ 喜多方ラーメンの名店の味をご家庭でお楽しみいただけます◆◆

本場喜多方ラーメンを代表する名店の味を自宅で食べ比べ!!

■食堂はせ川

鷄と青口煮干しをベースに淡麗なのに深みのある飽きの来ないスープ。

モチモチの熟成太麺でお召し上がりください!

■喜多方らーめん 一平

豚のコクと旨味に煮干しの香り・昆布の旨味を合わせた

奥深い味わいの醤油スープ!熟成太麺の食感も抜群。

■あじ庵食堂

豚の旨味を包み込むしじみの香りと旨味。

くせなくさっぱり淡麗、上質な味わい。山葵をのせるのもおすすめ!

【提供:株式会社河京】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

お粥セット(レンゲスプーン付) 【07208-0131】

17,000 円

天然木と喜多方産漆使用の多様椀とレンゲスプーンです。

レンゲスプーンの柄は手に馴染みやすく、食べやすい形状になっております。

塗色は多様椀が外側木地呂塗り、内側朱塗り。レンゲスプーンは総溜塗り。

「喜多方の漆器産業」

喜多方地方では室町戦国時代には漆器業が営なわれていましたが、

今から約四百年前の天正十八年(1590年)に蒲生氏郷が近江國(現滋賀県)より多くの木地師、

塗り師の職人を招き、農閑期の副業として奨励保護したのが漆器業の始まりといわれています。

喜多方の漆器は天然木に、福島県の品質検査でAクラスという純度の高い喜多方産の漆を使用しています。

現在では喜多方市の伝統工芸である漆器産業の振興発展を目的として漆栽培や漆を採る職人の育成など漆事業が盛んです。

【検索用キーワード】漆器 お椀 お粥 レンゲ スプーン セット 喜多方 伝統工芸 セット 工芸品 贈り物 プレゼント ご褒美 お祝い 記念日 母の日 父の日 敬老の日

■事業者■

会津喜多方漆器商工協同組合 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

品切れ中

日本酒 【数量限定品】喜多方テロワールセット(EPISODE Ⅰ+Ⅲ ) 各720ml…

11,000 円

◆◆「喜多方らしさ」を追求する日本酒◆◆

喜多方テロワールのEpisode1、Episode3のセットです。

それぞれのお酒が持つ特徴を存分にお楽しみください!

【テロワールとは?】

テロワール(terroir)とはもともとワインの原料である葡萄に対して使われていた言葉です。

品種だけではなく気候や土壌、風土などの生育環境にも焦点を当て、土地の個性を生かした味わいを押し出す言葉として広く使われる様になりました。

ほまれ酒造では「幾千万年に及ぶ大地の活動が創り上げた土壌と、その恩恵による人間の営み」と定義し、日本酒と喜多方への想いを込め、ラベルには喜多方市をシンボルマークとして採用しています。

【提供:ほまれ酒造 株式会社】 福島県喜多方市

福島県喜多方市

-

2026年01月08日 08:53

【受付終了】多額のご支援ありがとうございました。

昨年末をもって、受付期間を終了しました。

おかげさまをもちまして、目標金額を大きく超える寄付をいただきました。

寄付いただいた皆様に、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

現在は、建物の構造補強工事が進行中です。

主に、新たな基礎や鉄骨柱・木柱での補強を行っており着々と作業が進んでいます。

寄付金は、令和12年まで続く保存修理工事の費用の一部に充てさせていただきます。

引き続き、本プロジェクトへのご理解とご協力をお願いいたします。

※ 市ホームページでも進捗状況を公開しています。関連リンク

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

福島県喜多方市

喜多方市は、飯豊連峰をはじめとする雄大な自然環境や四季を彩る様々な花資源に恵まれ、また、神社仏閣や蔵のまち並みなどの人々のくらしと歴史を感じさせる建造物も多く残されています。さらに文化庁の100年フードに認定された喜多方ラーメン、山都そば、塩川鳥モツをはじめ、日本酒、味噌、醤油などの醸造品や豊かな農産物に由来する地域ならではの食文化が根付いており、これらの自然、歴史、文化、食などの豊富な観光資源を生かした取組により、年間180万人を超える観光客が訪れる観光都市です。

2023年(令和5年)には毎年7月17日を「喜多方ラーメンの日」として記念日登録し、今後ますます「蔵とラーメンのまち喜多方」を盛り上げていく予定です。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。