みかんの町が挑む、多国籍多世代出会える居場所づくり!古民家を改装せよ!!

カテゴリー:まちづくり

寄付金額 225,000円

目標金額:5,000,000円

- 達成率

- 4.5%

- 支援人数

- 10人

- 終了まで

- 受付終了

静岡県(しずおかけん)

寄付募集期間:2025年8月1日~2025年10月31日(92日間)

静岡県×morimorin実行委員会

三ヶ日みかんで有名な「三ヶ日町」。人口1万人少しのこの町にある古民家「coco-Rin sunRin舎」を拠点に、子どもから高齢者、地域住民から外国人まで、多様な背景を持つ人々が集い、互いに学び合える多文化多世代の居場所「morimorin」を運営しています。morimorinは、合同会社coco-Rinの子育てサークルUBUBUが行っていた活動の延長として、学童保育類似施設運営のために2024年夏に誕生しました。これまで長期休暇期間のみに限定されていた「morimorin」の活動を通年運営に発展させ、特に不登校の子どもたちや行き場のない親子を対象に、日中の学習支援や食事提供、交流イベントなどを実施します。

現在、「coco-Rin sunRin舎」は農家民宿カフェとしても運営されているため、子どもたちの専用生活スペースがありません。そこで、敷地にある老朽化した蔵を修繕し図書スペースなどを配置。蔵への動線となる納屋を取り壊し、子どもたちが自然と触れ合い、農業や持続可能な世界を学べるワークショップスペースへリノベーションします。「自分たちの場所」と認識できる専用の居場所を創出します。

また、交通アクセス難の地域に住む子どもたちのために送迎車を運行し、物理的障壁を取り除くことで、すべての子どもたちが平等に参加できる機会を創出します。さらに、耕作放棄地を利用した自然栽培みかん畑の管理運営を通じて、地域資源を活かした持続可能な活動を展開します。

morimorinは、子育てサークルから発展し、地域との連携をより深め、活動の継続化を図るべく、2025年春にmorimorin実行委員会を立ち上げました。実行委員会には、UBUBUのメンバーに加え、三ヶ日に移住してきた若手や、教育コーディネーターなど、多様な関係者が参加し、地域連携を視野に入れた活動が広がっています。

みかんの町の子どもたちに、世界中から集まった人たちと、安心できる人生の学びの居場所を!

多国籍多世代の居場所のため古民家をリノベーションします

みかんの町の子どもたちに、安心できる人生の学びの居場所を!

静岡県浜松市三ヶ日町では、長期休暇中の学童待機児童が多く、学校に通えない不登校の子どもたちをはじめ、安心して過ごせる専用の居場所を求める子どもたちが増加しています。しかし、公園も少なく「自分たちの場所」と認識できる空間が不足しているのが現状です。

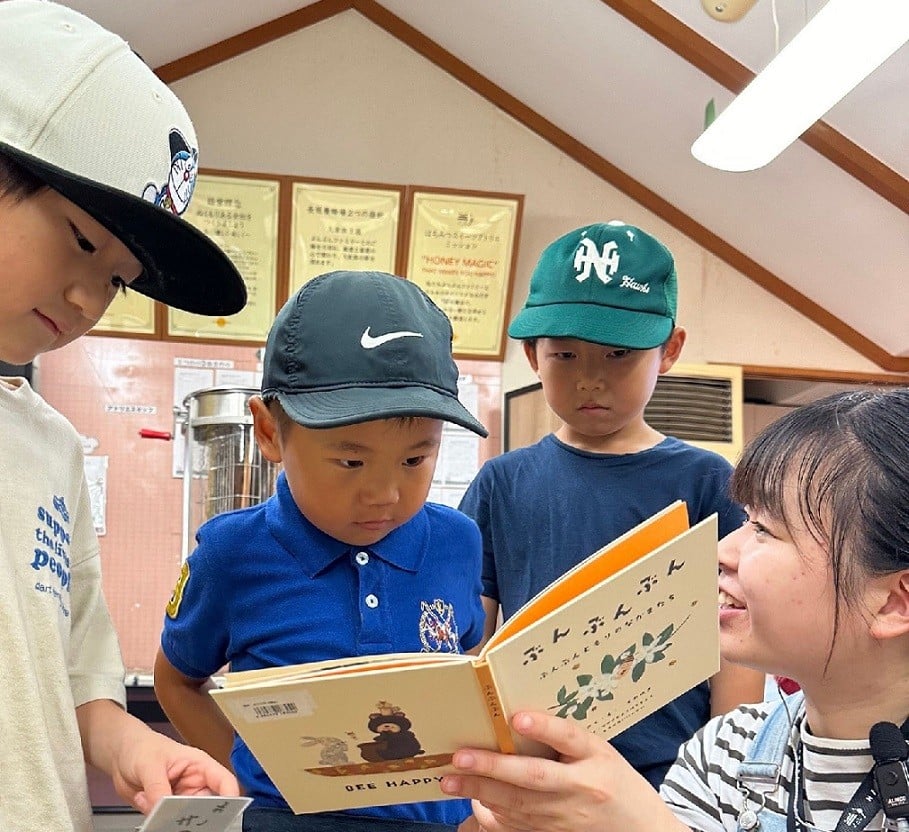

地域から「三ヶ日の学童待機児童、特に高学年を中心とした子どもたちの居場所を作ってほしい」という強い要望を受け、2024年にみんなの居場所「morimorin」を立ち上げました。農家民宿カフェの一部を活用し、世界中から集まるボランティアの皆さんと子どもたちが一緒に料理やおやつ作りを楽しむ多文化交流の場を提供してきました。日々の活動をSNSで発信することで、地域を超えた多くの子どもたちが参加してくれるようになりました。

しかし、活動の広がりは嬉しい反面、新たな課題も生まれています。利用者の増加により、カフェ営業との両立が困難になり、カフェ営業を停止せざるを得ない状況となりました。また、三ヶ日町は公共交通機関が限られており、保護者の送迎が難しい家庭の子どもたちが参加できないという課題も深刻化しています。

これらの課題を解決するため、子どもたちが心身を解放できる専用空間の確保、送迎サービスによる参加機会の平等化、そして地域の耕作放棄地を活用した持続可能な活動基盤の構築に取り組んでいます。単なる居場所ではなく、真に必要とする子どもたちに「学びの場所」を提供し、地域全体の活性化を図ることが私たちの目標です。

ぜひ、私たちと一緒に子どもたちの居場所を創り上げる仲間になってください!

子どもたちも巻き込んだ、DIYワークショップで蔵と庭を改装!

図書スペースや農業ワークショップの可能な庭をつくります。

morimorin実行委員会は、中心メンバーをはじめ、専門分野の講師として参加してくださる方々、子どもたちとプログラムを行ってくれる外国人ボランティアなど、多様なメンバーで構成されています。本プロジェクトでは、実行委員会のメインメンバーとともに、子どもたち自身もリノベーション作業に参加し、自分たちの居場所を一緒に作り上げていきます。

みかんの町・三ヶ日では、毎年12月にみかんシーズンが最盛期を迎え、大人たちが忙しくなる時期に子どもたちの居場所がより一層必要となります。そのため、最盛期の12月までに蔵のリノベーションを完了できるよう、2025年9月より施工を開始いたします。

まず第一段階として、現在危険な状態となっている納屋を解体し、自然栽培やパーマカルチャーを学べる「食べられる体験の庭」として整備します。子どもたちが実際に野菜や果物を育て、収穫し、食べることを通じて自然と食について学べる空間を作ります。

続いて、古民家裏にある蔵を2階建ての多目的スペースにリノベーションします。1階は図書スペースとして静かに読書や学習ができる環境を整え、2階はワークショップスペースとして創作活動や様々なプログラムを行える場所にします。また、屋外ワークショップスペースも設置し、竈門(かまど)なども整備することで、料理体験や火おこし体験なども可能にします。

築80年ほど経っていると思われる蔵は、現在シロアリの被害を受けているため、床と柱の修繕が必要不可欠です。安全性を確保した上で、電気設備を整備し、エアコンを完備することで、一年を通して快適に利用できる環境を整えます。

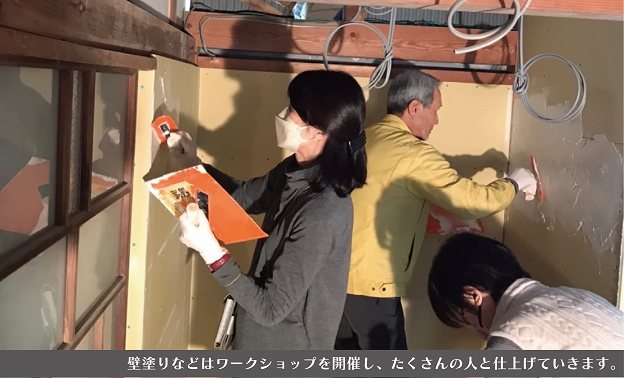

壁塗りや棚の造作などの作業は「morimorinリノベーション」として、専門の大工さんと一緒に壁塗りワークショップを開催し、子どもたち自身が参加して作り上げていきます。これにより、単に場所を提供するだけでなく、子どもたちが「自分たちで作った居場所」という愛着と誇りを持てる空間を実現します。完成後も、この経験を通じて培った「作る楽しさ」「協力することの大切さ」を様々な活動に活かしていきます。

リノベーションと並行して、送迎困難な家庭に向けた送迎サービスを試験的に実施します。三ヶ日町内の公共交通機関が限られているため、地域と連携した送迎ルートを設定し、より多くの子どもたちがmorimorinに参加できる環境を整えていきます。

寄附の使い道

寄附金の具体的な使い道

皆様からいただいた寄附金は、子どもたちの安心できる居場所づくりのため、以下の用途に大切に活用させていただきます。

**外注費:550万円**

危険な状態となっている納屋の解体作業および蔵のリフォームに関わる専門業者への委託費用です。安全性を最優先に、資格を持った専門業者による適切な解体・設置工事を行います。

**外注費:140万円**

耕作放棄地を「食べられる体験の庭」として整備するための環境整備費用です。子どもたちが自然栽培やパーマカルチャーを学べる安全で豊かな学習環境を作ります。

**資材費:150万円**

蔵の整備に必要な資材費、壁材、車両整備費などです。子どもたちが快適に過ごせる内装材料や、図書スペース・ワークショップスペースを充実させるための設備資材を購入します。送迎サービスに必要な車両の整備費にも使用します。

**プロジェクト総額:840万円**

今回のクラウドファンディングは、この大切なプロジェクトの実現に向けた第一歩です。皆様のご支援により、三ヶ日町の子どもたちが安心して学び、成長できる特別な居場所を創ることができます。

**目標金額未達成の場合について**

目標金額に達しなかった場合においても、いただいたご寄附は必ず本リノベーション活動に活用させていただきます。段階的な整備を行うことで、一歩ずつ子どもたちの居場所づくりを進めてまいります。

子どもたちの未来への投資として、皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

国を超えた絆が、未来の街を作っていきます。

都市部からも注目される短期留学の場所へ

morimorinに滞在するために、首都圏からのホームステイを希望する日本人ファミリーもいて、自然豊かな環境で子育てをしたいと希望する方たちが多くいらっしゃいます。こんな時代だからこそ、「子どもたちが安心して過ごせる居場所・繋がれる場所」がある町で暮らしたいという人たちが多いのです。田舎町の町で、このまちで暮らしたいと思ってくれる人が多いことは、町の移住者にもつながり、とても意義のある活動だと確信しています。

morimorinは世代間交流、多文化交流を生み出します。外から来る人そして町で生まれ育った人たちとの新たな出会いの拠点ともなるでしょう。今までは長期休暇のみの居場所活動でしたが年間を通じて継続的な利用ができることは町にとって、居場所を必要としている人たちにとって希望の光となっています。

子どもの居場所づくりは他人事ではなく、町全体で取り組む必要があります。難しいと思われがちですが、地域みんなで支える仕組みを作ることも可能なはずです。若者たちが自然と集まってくるこのmorimorinだからこそ様々な活動を実行できると思っています。

三ヶ日町の小学校では、長期休暇中の学童待機児童や不登校の子どもたちの居場所が不足しています。そんな中、morimorinを訪れた子どもたちからは「外国人さんと一緒に作った料理がおいしかった」「外国の人と一緒に遊んで、英語を覚えた」「自分たちでプログラムを実行することで、将来自分たちもこの町で何か笑顔が生み出せる仕事がしたい」という声が聞かれました。そして、もっと長い時間過ごしたい、友達も連れてきたいという感想が届きました。

morimorinができることで、子どもたちが地域の大人たちや世界中から来るボランティアと交流し、シビックプライド(住んでいる地域への愛着や誇り)が醸成されるのではないでしょうか。また、多文化交流を通じて、将来の視野が広がるかもしれません。

2025年12月スタート!

子どもたちも一緒にDIYをしていきます。

事業実施のスケジュールです。2025年の12月の完成を予定しています。

2025年 8月 送迎サービスの試験運用開始

2025年 9月 納屋の解体と蔵の土台改修

2025年 10月 蔵の壁塗りワークショップ開始

2025年 11月 庭のワークショップスペースの造成

2025年 12月 morimorin『蔵』稼働開始

プロジェクトを応援する声

浜松市浜名区三ヶ日支所

■畑も人も温かい。ミカンがいっぱいの街で頑張っています!

「morimorin」の活動は、単なる子どもの居場所づくりではありません。

高校生からシニア、そして外国人まで。世代や国を超えた支援者が集まります。

多世代多国籍交流の場として、地域にとってなくてはならない活動だと認識しています。

地域課題の1つに、次世代の担い手である子どもを交えた地域の絆づくりがあります。

「morimorin」の支援者は、子ども達のことが大好きです。「大人」や「子ども」といった区分けはありません。みんなが友達になりたいと思っています。

畑(地域)や人の温かさを肌で感じることで、生まれ育った地域との絆が深まることに期待しています。そして、三ヶ日地域を自分たちの「居場所」や「また戻ってきたい場所」として意識してもらいたいと願っています。

本プロジェクトは、「morimorin」が行う活動の幅を大きく広げます。

農業ワークショップなど、体験型の学びは子ども達に豊かな想像力を育みます。

行政では簡単にできないことを、市民活動団体のスピード感や柔軟さを活かして取り組んでくださる「morimorin実行委員会」の存在は、三ヶ日支所にとって大変心強いもと感じています。

「morimorin実行委員会」は、「UBUBU」という子育て支援サークルが行っていた「子どもの居場所づくり事業」が実行委員会化されたものです。

三ヶ日支所は、「UBUBU」の時代から「morimorin」の活動を応援しています。

そして、これからも応援し続けます。

皆様も、私たちと一緒に「morimorin」を応援しませんか。

本プロジェクトに対する、温かなご支援をお願いいたします。

静岡県こども若者政策部長 赤堀 健之

■自然とともに過ごす多国籍・多世代の交流の場に温かい御支援を!

こどもは、未来の宝であり、すべてのこども・若者は社会をともにつくる権利主体です。

本県では、社会全体で、未来を担うこども・若者と子育て家庭を応援しています。

近年、地域のつながりの希薄化、少子化の進展によるこども同士の育ち合いや学び合いの機会の減少等により、こどもが地域コミュニティの中で育つことが困難になってきていると言われています。

今回、「morimorin実行委員会」さんが取り組むプロジェクトは、こども達に多国籍・多世代の交流の場での様々な出会いを通じて、多様な価値観に触れる機会を提供するとともに、こども達が自力で参加できるよう送迎対応にも取り組むことに大きな特徴があります。

自然豊かな町で、のびのびと過ごすことができる居場所は、参加するこどもたちの視野を広げ、心身の大きな成長に寄与するものと期待され、その開催を今から楽しみにしています。

皆さまの温かい御支援を心からお願い申し上げます。

morimorinを支える人たち

■子どもたちが「人を笑顔にしたい」と思える場所

長坂養蜂場 古池柚朱記

私はmorimorinスタート当初からサポート役として関わらせていただいています。私自身大学で障がいのあるお子さんの居場所づくりをしてきた経験があり、居場所の必要性をずっと感じてきました。そんな中「みんなに『ここにいていいんだよ』と言ってあげられる居場所をつくりたい」という運営メンバーの優しくも熱い想いに触れ、私も参画させていただくことになりました。

三ヶ日には学校や家庭以外の子どもの居場所がほとんどなく、特に不登校の子どもたちは社会との関係がどうしても絶たれてしまいやすいのが現状です。でもmorimorinに通う子どもたちは学校も年齢も学校に通っているかどうかもばらばら。それでもお互いの違いを認め合いながら自然の中で関わり、自分の意思をもち、相手を尊重し合いながらともに成長していく姿を何度も見てきました。そしてその姿を見て私たちはこの居場所を守り続けなければいけないと感じてきました。

参加した子どもは作文の中で「次は私が周りの人を少しでも笑顔にできることをしていきたい」と書いています。こうして子どもに自ら「次は私も」と言ってもらえる環境は本当に貴重だと思います。大切な居場所を守り続けるため、みなさまご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

浜松医大学生 杉山海斗さん

■第二の居場所morimorin

私とmorimorinとの出会いは古民家coco-Rinの再生からでした。医学生として大学に通う中で、友人との対立や試験のストレスで落ち込むことがありますが、morimorinがある古民家coco-Rinは私にとって第二の居場所となっています。穏やかな古民家の風景、暖かいご飯、子どもたちの笑顔、多様な文化圏の外国人や大学生ホームステイメンバーとの対話を通じて、新しいコミュニケーションが生まれ、悩みやストレスとうまく向き合えるようになります。

この「第二の居場所morimorin」は子どもたちにとっても必要だと考えます。私たち医学生も医療体験教室やマジック体験教室などを開催し、子どもたちが学んだことを日常生活に活用し、独自の発想で発展させる機会を提供しています。医療体験教室では白衣を着て心臓の音を聞いたり、骨格標本を観察したりと、小学生には難しい内容でしたが大盛り上がりでした。

地域医療の観点から見ると、三ヶ日地域は超高齢化と若者流出の課題を抱えていますが、高齢者サロンの活発さや地域間の強い繋がりなど、健康な高齢者が増え若者が地元に根付くポテンシャルがあります。子どもたちがmorimorinを通じて地域の方々と出会い、多様な価値観に触れることで地への愛情を育み、食や健康、知の探求と技術を身につけ健やかに成長していけると地域としての土台がより安定すると考えます。我々医学生も、県外への流出が課題となっていますが、このようにして学生時代から地域にかかわることで、この地に残りやすくなるのではないのでしょうか、そうでなかったとしても関係人口の増加として寄与できるのではないかと考えています。これからも、coco-Rinの活動、地域の活性化に対してサポートしていく所存ですのでどうぞよろしくお願いいたします。

morimorinに参加したご家族の皆様より

助産師 ひなたsalonオーナー 小池友加里さん

■子どもたちの目が輝いています

共働きが増えた今、子供の預け先に困る家庭が増えており、それは浜松市三ヶ日町においても同様です。

morimorinでは子供達が浜名湖の自然に触れて生き生きと外で遊び、国際交流をしながら多国籍の方とクッキングをして食事からも楽しく美味しく異文化交流が出来ます。

『遊ぶ』『食べる』『学ぶ』は子供の『生きる力』となって未来の力になります。

二児の親としてこのような子供の預け先がある事は大変ありがたい事です。

このような事業の継続、発展にぜひご支援をよろしくお願いします。

創造を共にしてくださる仲間たちへ

実行委員会よりメッセージ!

私たちmorimorinは、「居場所がない」と感じている子どもたちに、安心して過ごせる特別な場所を提供したいという想いから始まりました。学童待機児童や不登校の子どもたち、そして地域のすべての子どもたちが、自分らしく成長できる居場所を作りたいのです。

皆様のご支援により、築80年の蔵が子どもたちの図書スペースとワークショップルームに生まれ変わります。耕作放棄地は「食べられる体験の庭」となり、世界中のボランティアと一緒に料理を作ったり、自然を学んだりできる場所になります。

何より大切なのは、子どもたち自身がリノベーションに参加し、「自分たちで作った居場所」という誇りを持てることです。この経験は、きっと彼らの人生の宝物になります。

一人でも多くの子どもたちに笑顔を届けるため、皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。子どもたちの未来への投資として、私たちと一緒に歩んでいただけませんか。

ご寄附の方法

個人のみなさまへ

緑色の「ふるさと納税で応援」ボタンをクリックし、ご寄附にお進みください。

静岡県にお住まいの方もふるさと納税による税額控除を受けられます。

法人・団体のみなさまへ

寄附を希望される法人・団体のみなさまは、静岡県こども家庭課ひとり親支援班までご連絡ください。

(電話番号:054-221-2365)

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

現在進捗情報はありません。

静岡県

静岡県では「生まれてよし 老いてよし」、「生んでよし 育ててよし」、「学んでよし 働いてよし」、「住んでよし 訪れてよし」の理想郷“ふじのくに”を目指し、皆様と二人三脚で様々な施策に取り組んでいるところです。「ふるさと“ふじのくに”」に貢献したい!「ふるさと“ふじのくに”」を応援したい!という皆様からの寄附をぜひお願いします。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。