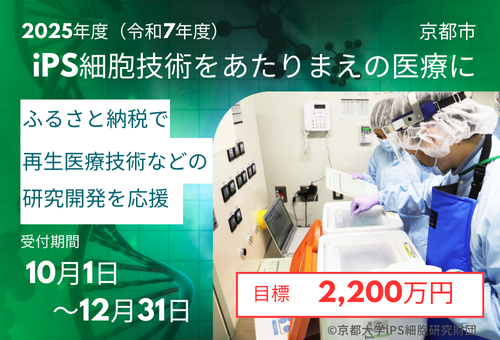

【2025】「iPS細胞技術をあたりまえの医療に」- 再生医療技術などの研究開発を応援

カテゴリー:健康・福祉

寄付金額 39,085,891円

目標金額:22,000,000円

- 達成率

- 177.6%

- 支援人数

- 241人

- 終了まで

- 受付終了

京都府京都市(きょうとふ きょうとし)

寄付募集期間:2025年10月1日~2025年12月31日(92日間)

京都府京都市

2020年10月、iPS細胞技術をはじめとする再生医療等を「あたりまえの医療」にすることを目指し、京都市と公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が連携して本プロジェクトを立ち上げ、2025年で6年目を迎えました。

昨年度も全国の皆様から温かなご支援を賜り、おかげさまで、多くの研究開発の促進に寄与することができました。厚く御礼申し上げます。

しかしながら、再生医療をはじめとするライフサイエンス分野の研究開発には非常に多くの時間と金銭的コストがかかり、実用化を目指すには継続した支援が非常に重要な役割を果たします。

iPS細胞技術の実用化を目指す公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団を支援するとともに、再生医療等のライフサイエンス分野の研究開発の更なる発展に向け、本プロジェクトにご賛同いただける皆様からの、温かいご支援をお願いいたします。

寄付金の使い道

再生医療をはじめとしたライフサイエンス分野の研究開発を支援するため、御支援いただいた寄付金から事務経費を除いたうち、半額を ⑴公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団への寄付、残り半額を⑵ 企業や大学研究者による再生医療をはじめとした研究開発への支援として活用させていただきます。

【目標金額に達しなかった場合の寄付金の取扱い】

※ 目標金額以上の寄付が集まった場合、目標金額に達しなかった場合のどちらでも、上記の目的に活用させていただきます。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団の取組とは

iPS細胞技術をあたりまえの医療に

京都大学の山中伸弥教授が、人の皮膚細胞から、さまざまな身体の組織や臓器の細胞に分化する能力を持つiPS細胞の作製に成功したことを論文発表したのは2007年。これまで治らないと言われてきた病気と闘う患者さん、その周囲の人たちに、大きな希望を与えてくれました。

2010年には「一日でも早く、iPS細胞を使った治療を患者さんに届ける」という未来を実現するため、京都大学iPS細胞研究所(CiRA)が立ち上がりました。

しかし実用化への道には多くの障壁があります。そのひとつはiPS細胞の安定した製造です。大学(国立大学法人)が永続的にそして安定的に製造工場の役割を担うことは、大学の性質上、ハードルが大変高く、壁を乗り越え続けることは困難です。

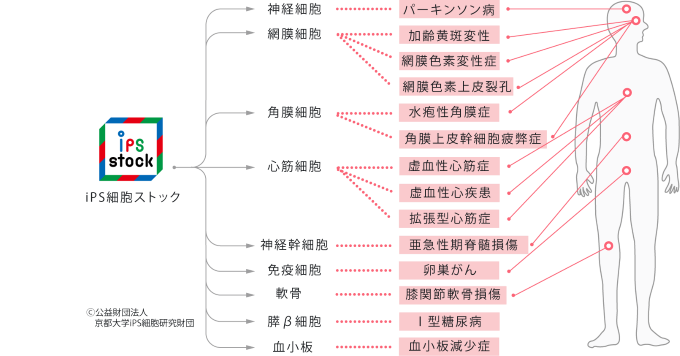

産業界への「橋渡し」の役割を担い、iPS細胞を用いた再生医療の実用化を促進するため、2020年には京都大学iPS細胞研究財団(以下、iPS財団)が発足しました。iPS細胞(iPS細胞ストック※)の製造や品質評価、産業かに向けた研究開発などを行っています。

※ iPS財団はiPS細胞ストックをあらかじめ製造・備蓄し、非営利機関には無償で、営利機関には良心的な価格で提供しています。

寄付金の使い道① iPS財団への支援

iPS財団からのご挨拶とお礼

2024年も多くのご支援をいただき誠にありがとうございました。

iPS細胞の実用化に向けた取り組みの大きな特徴は、研究段階から大変多くの方々が、ご寄付を通して関わり応援してくださっていることです。2024年度は、iPS細胞製造の自動化に向けた大きな一歩として、新たに皆様からのご支援が実を結び、免疫拒絶反応のリスクを小さくできるゲノム編集iPS細胞ストックの提供も開始することができました。新たな研究・製造施設を開設しました。研究を進めるには、こうした活動を行っていくための施設の運営はもちろん、高額な試薬・資材・機器の購入が不可欠で、自分たちの力だけで成し遂げることは非常に困難です。ここまで歩みを進めることができたのも、京都市様はじめ多くの寄付者の皆様のおかげです。皆様からのご支援を大切に活用させていただき、iPS細胞技術をいち早く実用化できるよう、今後も邁進してまいります。

下記に、寄付者様からいただいたコメントを一部掲載させていただきます。

新しい治療法の開発、期待してます。(2024年10月)

iPS細胞技術が、より多くの患者さんの希望に向けて開発が進みますように 自分の最愛の人たちが当たり前に、お世話になれるよう微力ながら応援しております。(2024年11月)

iPS細胞技術があたりまえの医療になることを願っています。 再生医療の研究開発を心から応援しています。(2024年12月)

1日も早く、当たり前のように、この研究の恩恵が多くの難病患者さんを救ってくれますように、祈っています。(2024年12月)

iPS細胞で叶うこと

iPS細胞(多能性幹細胞)は、さまざまな組織や臓器の細胞に変化(分化)する能力を持ち、事故や疾病などにより失われたり、機能不全となったりした臓器や組織に移植する事で機能を改善させる「再生医療」という分野で期待されています。

ヒト由来のiPS細胞の樹立に成功した山中教授が、2012年にノーベル生理学・医学賞を授与されたことでも広く知られるようになりました。

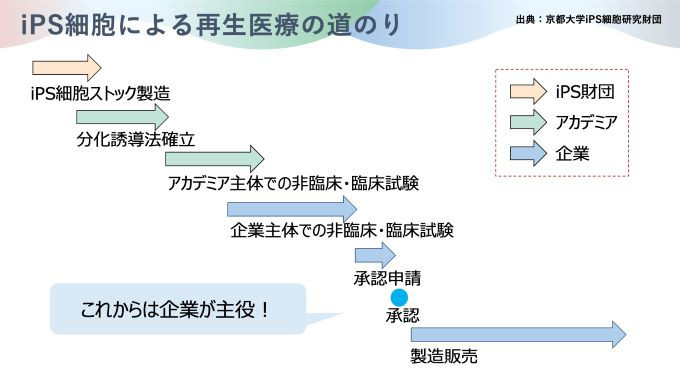

工程と課題

患者さんも、そうでない人も。多くの人が待ち望むiPS細胞の実用化までには、いくつかのステップを完了する必要があります。

まずはiPS細胞を使った新しい治療法を探す「基礎研究」を行います。次に、動物や細胞などを使った「非臨床試験」を経て、患者さんにご協力いただく「臨床試験(治験)」が行われます。それから厚生労働省へ「承認申請」を行い、「承認」を受ければ薬価が決まり、はじめて「実用化」となります。

iPS細胞を用いた再生医療が今後実用化し、誰もが受けられる治療となるには、コストはもちろん時間の削減も重要です。そして、病気や治療法ごとにこの工程を踏むことが必要です。このため、参入者(社)が多いほど様々な病への活路となります。

実際にiPS細胞で治せる病気の種類を増やすためには、iPS財団が実用化を目指す研究者や企業をサポート・伴走し、ひいては実用化を目指す組織を増やしていくことが重要です。

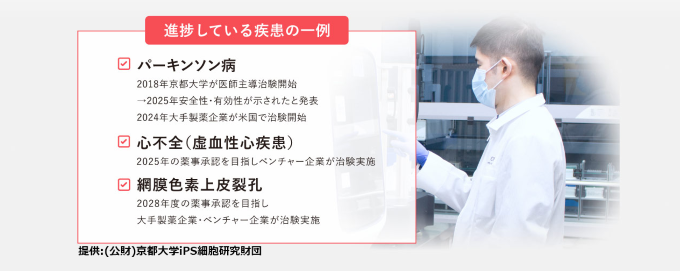

現在の進捗状況

iPS財団が、大学や企業に対して、iPS細胞や技術をスムーズに提供していくことで、再生医療の裾野は広がり、技術の実用化に向けて着実に前進を続けています。

【iPS細胞ストックプロジェクト】

iPS財団が提供したiPS細胞ストックは、大学や企業が行う臨床研究・治験に使用されています。

その他にも、iPS財団からiPS細胞ストックを提供された各研究機関・企業で下記のような臨床研究・治験が計画・実施されています。(下図参照、2025年9月現在)

【my iPSプロジェクト】

iPS細胞の特徴の1つは、自分自身の細胞から作製できることです。これは拒絶反応のリスクを最小化するためには、有効な手段と言えます。しかし、各患者さんの細胞から医療用のiPS細胞を製造し、大学や企業へ提供していくには、時間や費用など多くの課題があります。このプロジェクトでは、様々な大学や企業とともに、これらの課題を解決・克服し、iPS細胞を用いた再生医療の実用化を促進します。

2028年にはmy iPS細胞の提供先により臨床試験が行われることを、目標としています。

iPS財団からのコメント

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

専務理事 高須 直子 氏

社会連携室 兼 広報グループ 和田 依美里 氏

大学などの研究機関で研究が進められた技術やアイデアが、産業界で実用化されるまでには、様々な課題があります。その課題を解決するために、iPS財団は設立されました。

作製したiPS細胞は、移植用の細胞に変化させ、最終的に患者さんに投与されます。しかし、生きている細胞であるため、最後に滅菌処理をすることができません。細胞にダメージを与えず、品質を保ったまま製造を完了させるためにも、製造過程では徹底的に品質試験を行い、作製後も移植用細胞の原料として良い品質のものだけを研究機関や企業へ提供しています。

上記のような製造作業を安定的に行うためには、熟練した技術者の雇用や、細胞を製造するためのクリーンルームの厳重な管理、ミスのない品質試験が必要で、全ての工程において非常に多くの資金や時間、人材を必要とします。iPS細胞を扱う組織が、個々にこれらの設備や人材を準備することは、現実的ではありません。このため、私たちiPS財団がiPS細胞の製造を一手に引き受け、少しでも多くの研究者や企業の皆様に、実用化に向けた研究を進めていただくことを使命としています。

これからも研究機関や企業の皆様には、当財団としてできる最大限のサポートをすることで、少しでも患者さんや社会に役立てるよう尽力してまいります。

これからもご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

寄付金の使い道② 企業や大学研究者による再生医療をはじめとした研究開発への支援

多くの企業や研究者が挑戦できる環境を作るために

京都市内では、京都大学をはじめとする大学・研究機関や地元企業等により、再生医療をはじめとした様々な医療技術の研究開発が進められています。

しかし、医療技術・製品の研究開発は資金面の負担が大きいことが大きな課題の1つとなっており、革新的な医療技術の研究開発に多くの企業や研究者が挑戦できる環境を作り、再生医療をはじめとした新たな技術開発を活性化させるためには、これらの方々に対する資金面での支援が欠かせません。

再生医療技術をはじめとしたライフサイエンス分野の研究開発への助成

京都市では、市内の大学研究者や中小企業に対して、新たな医療機器や医薬品等の革新的な医療技術に関する研究開発に助成する「京都発革新的医療技術研究開発助成事業」に取り組んでいます。

2025年度は、再生医療技術を活用した研究開発等、14件の革新的な医療技術の研究開発に対して支援を行っております。

今回のプロジェクトでも、iPS財団への支援に加えて、これらの企業や大学研究者が行う再生医療技術等の研究開発への助成事業に活用させていただくことで、より多くの研究開発を更に加速させてまいります。

※目標金額以上の寄付が集まった場合、目標金額に達しなかった場合でも、上記の目的に活用させていただきます。

本助成事業による研究開発支援事例を下記にご紹介いたします。(五十音順)

【株式会社Arktus Therapeutics】

iPS細胞×組織立体化技術の組み合わせにより、膝軟骨再生医療の世界初の治療法に取り組む。

従来の方法では対処が難しかった部位や広い面積の損傷を治療可能な製品開発を進めている。

【HiLung 株式会社】

肺炎・肺がんなどの呼吸器疾患で苦しむ多くの方を救うため、ヒトの肺細胞を大量製造し、肺の病気の研究や治療薬候補の効果予測を行う、精巧かつ汎用性の高い "ミクロンサイズのシミュレーター" として応用・事業化。当社の提供する "iPS 肺細胞" は新型コロナウイルスや今後の世界的流行を起こしうるウイルス感染の研究や創薬をはじめ、世界中で活用されている。

【リジェネフロ株式会社】

iPS細胞を活用した腎臓の再生医療と創薬を目的としたバイオテクノロジー企業。慢性腎臓病に対する世界初の細胞治療を目指しているほか、iPS細胞由来の疾患モデルを用いて発見した腎臓の難病ADPKDの治療薬の臨床試験を進めている。また腎臓だけでなく肝臓・すい臓領域でも多数のパイプラインを有しており、iPS細胞の様々な実用化が期待される。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団 理事長 山中 伸弥 氏

最適なiPS細胞技術を、良心的な価格で届ける

iPS細胞の作製成功を論文で発表してから、来年で20年を迎えます。

基礎研究の成果を患者さんに届けるには20年、30年かかることも覚悟して活動を始めましたが、現在では10を超えるプロジェクトが臨床試験に進み、いくつかは安全性や有効性のデータも示され、着実に実用化への歩みを進めています。これらの成果は、志を同じくする共同研究機関や細胞提供先の皆様のたゆまぬ努力の賜物です。各機関で開発された治療法が承認を得るためには、さらに多くの症例を積み重ねる必要があり、これからがより重要な時期となります。

iPS財団の活動開始からは5年半が経過しました。実用化に向けた後半の道のりを各プロジェクトが乗り越えられるよう、財団として最大限の支援を続けてまいります。

京都市様 のご尽力により、2020年から実施いただいている「ふるさと納税型クラウドファンディング」では、今年も寄付先の一つとして当財団へご支援を賜りますこと、心より感謝申し上げます。皆様からいただいたご寄付は、iPS細胞の実用化に向けた取り組みにおいて、大切に、そして最大限に活用させていただいております。

私たちは、最適なiPS細胞を、良心的な価格で届けるという使命のもと、今後も一層努力を重ねてまいります。

引き続き、皆様の温かいご支援とご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団

理事長 山中伸弥

(写真提供:公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団)

京都市長 松井 孝治

寄付者のみなさまへ

不治の病とされている疾病が治療できるようになる。そんな人類の夢を現実にできる可能性がある再生医療は、病気で苦しむ人々にとって大きな希望となるものです。

とりわけiPS細胞研究は、本年7月に、難病「拡張型心筋症」も治験が開始されたほか、8月には、パーキンソン病治療薬の製造販売承認申請が行われるなど、実用化に向けた具体的な成果が着実に現れています。

今後更なる高齢化が見込まれる我が国においては、がんや心臓病などの増加が予測されており、再生医療の実用化はますます重要になっています。

そんな再生医療を「誰もがアクセスできる医療」にするという志で、京都大学iPS細胞研究財団と共に始めたプロジェクトも今年で6年目を迎えます。本プロジェクトを通じて全国の皆様から賜った御寄付は、総額1億2千万円を超え、新たな治療法の開発や、次世代を担う研究者の育成に確実に繋がっています。

しかし、再生医療を多くの患者さんの元に届けるためには、治療の安全性確保、コストの最適化など、まだ多くの課題を乗り越えなければなりません。

皆様からの温かいご支援が、世界の医療の未来を切り開き、病気で苦しむ人々にとって大きな力となります。皆様のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

京都市長 松井 孝治

皆様の温かなご支援をお願いいたします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2025年12月19日 16:30

R7年度 クラウドファンディング 残り約1週間になりました

10月1日から開始しております令和7年度のクラウドファンディングも、終了まで残り約1週間となりました。これまでにご支援くださいました皆様、誠にありがとうございます。

本日12月18日までに、目標の約75%を達成している状況です。皆様に多大なるご助力をいただいているものの、目標金額の2,200万円までは短くない道のりがございます。

ご寄付は2,000円から受け付けており、どんな金額でも大変ありがたく存じます。

少しでも多くの方々に本取組を知っていただきたく存じますので、よろしければ、ご家族やご友人に本取組を広めていただけますと幸いです。

皆様の温かいご支援が、医療の進歩を加速させ、多くの人々の命を救う力となります。私たちと一緒に、再生医療の未来を切り拓く一助となっていただけませんか?

本クラウドファンディングの募集締め切りは12月31日(水)24時です。どうぞ、応援のほど、よろしくお願いします。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

京都府京都市

【寄附受領証及びワンストップ特例申請書について】

・寄附日から概ね2週間程度で発送いたします。

(ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などの大型連休の期間中はお届けにお時間がかかる場合があります。)

・ダウンロードした申請書を御利用の場合は、下記の宛先まで送付ください。

<送付先>

〒849-8790

佐賀北郵便局 私書箱7号

京都市ふるさと納税業務受託業者(株式会社JTB)

※第五十五号様式の受付処理・通知に関しましては、(株)JTBならびに(株)Workthyが受託しております。

【申し込み後の内容変更・寄附金受領証明書・ワンストップ特例申請書】

JTBふるぽ(ふるさと納税)コールセンター

TEL:050-3146-8897

10:00~17:00 年中無休(1/1~1/3を除く)

よくあるご質問・お問い合わせフォーム:https://faq.furu-po.com/

お問い合わせはこちら、またはコールセンターまでお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

京都市は、伝統の技と最先端技術との融合により独自の強みを発揮する企業が集積するまちであり、同時に、世界をけん引する優れた研究開発を行う大学・研究機関が集積するまちでもあります。

この京都ならではの都市特性を最大限に生かし、産学公の強固な連携の下で、ライフサイエンス分野などにおいて新たなイノベーションの創出支援に取り組んでいます。

担当:京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室

TEL:075-222-3324

受付時間:平日 8:45~17:30(年末年始を除く)

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。