1500年の時を経て姿を現した「木製はにわ」を後世に伝えたい

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 3,321,000円

目標金額:3,260,000円

- 達成率

- 101.8%

- 支援人数

- 189人

- 終了まで

- 受付終了

大阪府羽曳野市(おおさかふ はびきのし)

寄付募集期間:2023年10月2日~2023年12月31日(91日間)

羽曳野市生涯学習部文化財・世界遺産室

羽曳野市は、古くは旧石器時代からの連綿とした多くの歴史遺産を持つまちであり、世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の古市古墳群も市域に存在しています。

羽曳野市では「地元の文化財は地元で護る」決意ではありますが、文化財保護の取り組みは、調査だけでなく、文化財の保存や修繕、活用のための史跡地の買上げなど多くの事業があり、財政的な負担は大変大きい状況です。

それぞれの地で暮らした人々の痕跡から文化・文明の成長や、私たちの祖先をよりよく知るためにも、本事業を継続していきたいと考えております。

皆様からの暖かいご寄付をお待ちしております。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

1500年の時を経て姿を現した「木製はにわ」を後世に伝えたい

出土例自体が少ない貴重な「木製はにわ」

峯ヶ塚古墳は、世界遺産である「百舌鳥・古市古墳群」を構成する古墳です。国の史跡に指定されている一方で、宮内庁が管理する陵墓には含まれておらず、羽曳野市内で唯一、立ち入り調査ができる大型の前方後円墳です。

羽曳野市では、この峯ヶ塚古墳の復元整備計画を立て、昭和62年から長い時間をかけて確認調査を実施しており、古墳の規模や形状が明らかになりました。また、墳丘や周濠からは豪華で多量の副葬品や埴輪が発見され、当時の古墳の様子が明らかになってきています。

今回発見された「大型木製はにわ」は、2021年の第18次調査においてその存在(当時は実態が分からず、単に「木製品」としていた)は見つかっていましたが、あまりに大きく、調査区の範囲を超えて埋まっていたため全容を見ることができませんでした。

そのため、翌2022年の第19次調査では、この木片を取り出すべく調査区を設定し、調査を進めました。

その結果、全体が明らかとなり、残存する部分では長さ約3.52ⅿ、最大幅約75㎝、最大厚み約8㎝の板状で、当時の権力者が好んで使用したとされるコウヤマキを素材としています。また、その形の特徴から「石見型(いわみがた)木製品」と呼ばれ、現状では日本最大の大きさを誇ります。

いわゆる「はにわ(埴輪)」と「木製はにわ」との違い

希少な「木製はにわ」を保存する取り組みについて

「木製はにわ」は、一般的によく知られる焼き物としての埴輪とは違い、木でできている故にそのままでは虫食いが生じたり、乾燥やかびなどで表面が傷む、ひび割れが生じるなどの被害が起こります。

これらの被害を防ぐために木製品全体に薬剤を染み込ませる処理を行います。

使用する薬剤はなんと、「トレハロース」。

皆さんには甘味料として耳なじみがあるものだと思いますが、このトレハロースが保存作業に大変役に立つとのことです。

木製品にトレハロースを染み込ませる作業は、ゆっくりと、約1年間の時間をかけて行います。

そのためにまずは、掘り出された木製品の表面から土や異物などを取り除き、きれいに洗浄することが必要です。また、保存作業に入ってしまう前に木製品の大きさや材質、厚さなどのデータを集めるため、3D計測もあわせて行います。

この作業を令和5年度に行い、作業が完了次第、保存(薬剤含浸)作業へとすすみます。

木製はにわ保存のための前処理をします

【寄付金の使い道】

木製埴輪の洗浄など保存前処理および3Dデータ計測

【事業実施のスケジュール】

・2024年1月:洗浄・3D計測処理

・2024年4月以降:保存処理(トレハロース含浸)

※目標金額に達しなかった場合でも保存処理は行います。

※目標金額以上の寄付をいただいた場合、基金に積み立てた後、2024年度に保存のための本処理の一部に充当します。

埋蔵文化財に対する考え方

埋蔵文化財は市民の、国民の財産(たから)

羽曳野市は、古くは旧石器時代からの連綿とした多くの歴史遺産を持つまちであり、考古学的にも重要な地であることから、これらを活かした街づくりを進めています。

特に4世紀から6世紀にかけて築かれた多くの古墳は特筆すべきものであり、みなさんもご存じの世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の古市古墳群も市域に存在します。

その世界遺産の構成資産にもなっている「峯ヶ塚古墳」は、今回の「木製はにわ」以外にも平成3年の調査でおびただしい数の副葬品が発見された古墳であり、被葬者がよほどの権力をもってこの地を統治していたことが窺えます。

こうした歴史遺産の数々は、地域の歴史を考える上で欠かすことのできない資料であるとともに、地元の誇りでもあります。また地下に眠る埋蔵文化財は、当時この地に暮らした人々の営みや歴史を雄弁に語るまさに国民全体の財産であり、現代を生きる私たちは、先人の生きた証に触れることで郷土愛を育むとともに、これらを次世代へ引き継ぐ大きな責務を負うものです。

調査に携わった担当者の思い

地層が起こした奇跡を次代につなぐ

峯ヶ塚古墳は今回の木製はにわ以外にも、後円部の墳頂で見つかった石室からは豪華で学術的にも重要な副葬品が多数見つかっています。

これらは、単に被葬者の権威の大きさを示すだけではなく、美しい文様や精巧な細工などは製作技術の高さを物語り、日本古来の技術のみならず、大陸から伝わった最先端の技術やデザインを駆使したもので、古墳時代の技術の粋を私達に伝えてくれています。

なお、これらの副葬品は再整理の途中ですが3,700点以上に及び、国の指定文化財に向けた準備も予定しています。

今回の「木製はにわ」も国内で16例目と数少ない貴重な発見で、大阪府内では初めての出土です。

木製の遺物は通常、土に埋もれた時点から劣化が始まり、朽ちて無くなってしまいます。しかし、この「木製はにわ」は、その周囲にあった水分の多い粘土層のおかげで奇跡的に保護され、今回の発見につながりました。

今後、峯ヶ塚古墳のこれらの出土遺物を貴重な考古資料として現代に活かし、次の世代に引き継いでいくためにも、また日本国民の共有財産として多くの皆さんにご覧いただくために、この度は「木製はにわ」の保存処理を確実に行う計画です。

寄付者のみなさまへ

羽曳野市生涯学習部文化財・世界遺産室からのメッセージ

埋蔵文化財は、いま私たちが住んでいる土地の地下に埋もれているため、建物の新築や宅地の造成時における調査などで、皆さんのご協力が欠かせません。

また羽曳野市は市域に対して埋蔵文化財の包蔵地、散布地の占める割合が多く、日々新しい痕跡(遺跡)が発見されています。

このような埋蔵文化財について羽曳野市では、「地元の文化財は地元で護る」決意ではありますが、文化財保護の取り組みは調査だけでなく、文化財の保存や活用のための、史跡地の買上げや指定文化財の修復事業など、実に多くの事業があり、財政的な負担は非常に大きなものになっています。

文化財保護に関する取り組みは、私たちはもちろん、それぞれの地で暮らした人々の痕跡から文化・文明の成長を探り、私たちの祖先のことをよりよく知るための取り組みです。

皆さまからの暖かいご寄付をお願いします。

-

2024年02月15日 12:54

令和5年度峯ヶ塚古墳発掘調査が終了しました。

令和4年度調査で大型木製はにわが発掘された峯ヶ塚古墳で昨年11月より行っていた令和5年度発掘調査が終了しました。

今年1月に行われた調査現場の公開と現地説明会には、寒いなか、300名を超える方々にお越しいただきました。

説明会でお配りした資料には、今年度調査で判明した成果の説明を記載しています。

ウェブサイトで公開しておりますので、ご興味のある方は、本市ウェブサイトをのぞいてみてください。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年01月04日 09:29

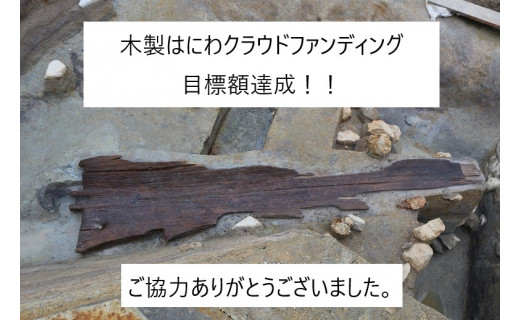

目標額達成しました。ありがとうございました。

木製はにわにかかるクラウドファンディングは、おかげさまでたくさんの方からご寄付をいただき、無事目標額の達成に至りました。本当にありがとうございました。

また同時にたくさんの応援のお言葉もいただき、職員一同、木製はにわの保存処理について大きな責任を感じると同時に、「みなさまといっしょにこの国の文化財を護っていく」との意識がさらに高まりました。

木製はにわは現在、洗浄作業を行いつつ、計測処理にむけての準備を勧めているところです。

途中経過などをお知らせできる状態になりましたら、本誌のウェブサイトやSNSを通じて発信いたしますので、ひきつづきご支援よろしくお願いします。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2023年12月27日 16:14

峯ヶ塚古墳の発掘調査現場を公開します

令和5年度の峯ヶ塚古墳発掘調査によって一定の成果が得られました。

つきましては、今回の調査成果について、調査現場を公開し、説明会を行います。

寒い時期ではありますが、暖かくしてお越しください。

・日時 令和6年1月13日 午前10時から午後3時まで

・場所 羽曳野市立峰塚公園内 峯ヶ塚古墳墳丘北側

(近畿日本鉄道南大阪線「古市」駅下車 白鳥通りを西へ約1km)

※雨天時は中止します

※見学用の駐車場はありません。公共交通機関のご利用をお願いします。

※やむを得ずお車でお越しの際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。なお、近隣のご迷惑になりますので、路上駐車、商業施設等への駐車は固くお断りします。

関連リンク

もっと見るコメント 1件

ゲスト さん

発掘調査お疲れさまでした。

地道な調査によって、昨年は国内最大の石見型「木製はにわ」の発見にいたりましたね。

当日は予定があり伺うことはできませんが、貴重な文化財を後世に残せるよう頑張ってください。2023/12/29 16:36

ゲスト さん

発掘調査お疲れさまでした。

地道な調査によって、昨年は国内最大の石見型「木製はにわ」の発見にいたりましたね。

当日は予定があり伺うことはできませんが、貴重な文化財を後世に残せるよう頑張ってください。2023/12/29 16:36

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2023年12月19日 16:00

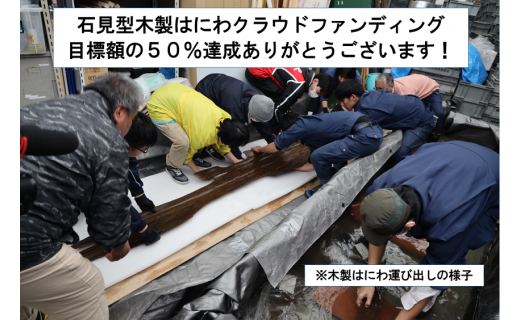

達成率が50%に到達しました!

おかげさまでクラウドファンディング達成率が50%に到達しました。

これまでご協力いただいたみなさま、本当にありがとうございます。

募集期間もあと2週間を切りましたが、目標額を達成できるよう最終日まで頑張ってまいります。

また、1月には峯ヶ塚古墳の令和5年度発掘調査に関する現地説明会も予定しています。

詳細が決まり次第お知らせしますので、ひきつづきよろしくお願いします。もっと見るコメント 1件

ふる_さと さん

50%達成おめでとうございます。

引き続き頑張ってください。2023/12/25 17:49

ふる_さと さん

50%達成おめでとうございます。

引き続き頑張ってください。2023/12/25 17:49

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2023年11月29日 17:18

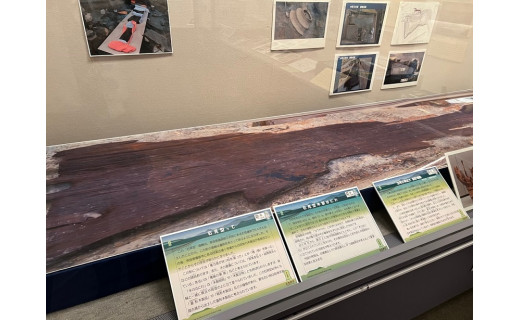

特別展「白鳥になったヤマトタケルとそのお墓」実施中

羽曳野市役所の市民ギャラリーでは現在、特別展「白鳥になったヤマトタケルとそのお墓」を実施しています。

本市の名前の由来となった『白鳥伝説』の主人公であるヤマトタケルの人物像と活躍の様子を紹介するとともに、亡くなった場所や白鳥となって降り立った場所に作られたとされる日本の「白鳥三陵」なども紹介します。

また、江戸時代には、白鳥陵とされていた「峯ヶ塚古墳」の調査成果を紹介・展示します。

調査成果の一つとして、石見型木製はにわの実物大写真も展示していますので、ぜひお立ち寄りください。関連リンク

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2023年11月08日 16:23

今年も峯ヶ塚古墳で発掘調査がはじまりました!

峯ヶ塚古墳は昭和62年から調査を断続的に行っており、今年で20回目となります。

今年は「造出しと呼ばれる壇状の施設が墳丘のどこに取り付くのか(造出しの高さ)を確認すること」が目的です。

現時点(11月1日)では埴輪の欠片や墳丘の上に敷かれていたと考えられる川原石などが、出土しています。

12月以降に一般公開を予定しておりますので、ぜひお越しください!

※調査に支障をきたしますので、一般公開日以外に発掘現場の見学にお越しになるのはご遠慮ください。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2023年11月08日 15:26

羽曳野市役所で第6回「古墳DEるるる」開催!

「古墳DEるるる」は、「百舌鳥・古市古墳群」の世界遺産登録を応援する市民の人たちが一緒になって開催するイベントです。

2018年に第1回目が開催され、今年で第6回目を数えます。

”古墳を「知る」”、”古墳や古墳にまつわるものを「見る」”、”古墳に関係する食べ物(やグッズ)を「食べる(買う)」”をコンセプトに、古墳や世界遺産のことをよく知らない、という人にも興味を持ってもらおう、好きになってもらおうというイベントです。

キッチンカーやワゴンによるフードとグッズの販売、古代衣装体験や缶バッジづくりなどのワークショップにステージプログラムと多彩な内容でみなさまをお待ちしております。

日時:2023(令和5)年11月12日(日曜日)午前10時から午後3時まで

場所:羽曳野市役所関連リンク

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

大阪府羽曳野市

羽曳野市は、大阪府の南東部にあり、都心部から電車で30分と交通の便がよいことから、都市部のベッドタウンとして栄えてきました。

農産物の栽培に適した風土と気候で、夏の味覚「ぶどう」や、関西地区では最も多い生産量を誇る「いちじく」が特産品として有名です。

歴史的な文献「日本書紀」に当時のまちのことが書かれているほど古い歴史があり、『羽曳野市』の名前も、ヤマトタケルノミコトが白鳥に姿を変え、本市にある野山から空に向かって羽を曳くように飛んで行った、との逸話から生まれています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。