幕末の志士・橋本左内ゆかりの手紙を修理して展示したい

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 9,257,011円

目標金額:8,571,000円

- 達成率

- 108%

- 支援人数

- 449人

- 終了まで

- 受付終了

福井県福井市(ふくいけん ふくいし)

寄付募集期間:2023年7月1日~2023年9月28日(90日間)

福井市立郷土歴史博物館

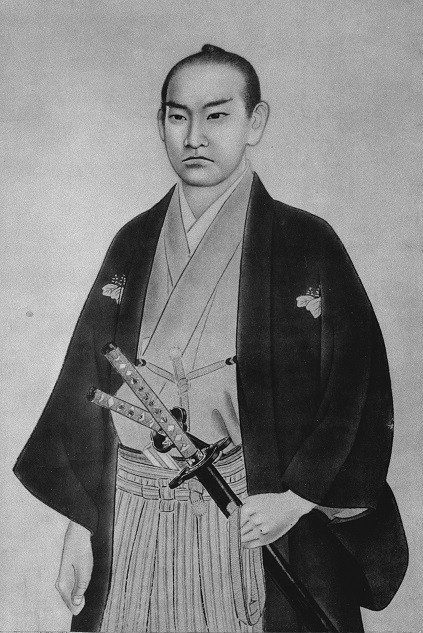

橋本左内(1834~1859年)は、福井藩の志士で、幕末日本を代表する政治思想家です。

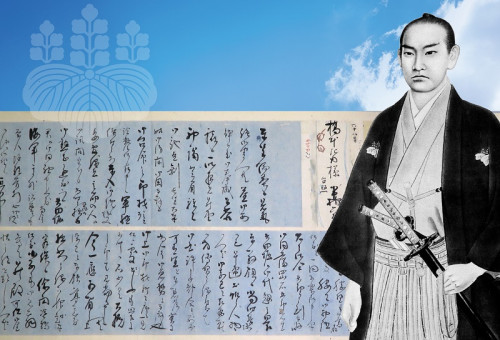

左内が福井藩主松平春嶽の腹心として、幕末の志士たちと交わした数々の手紙(当館所蔵)は、左内の活動だけでなく、幕末の政局をリアルタイムに伝える一級史料です。

しかしながら、現在は、経年劣化による傷みのため展示など活用が難しい状態です。

そこで、左内の業績を後世に伝えていくためにこれらの手紙を修理したく、クラウドファンディングを実施いたします。

皆様のお力添えをお願いいたします。

橋本左内ゆかりの手紙を修理して、広く活用したい

幕末の志士・橋本左内とは?

橋本左内は、幕末明治期に大きな足跡を残した西郷隆盛、吉田松陰ら幕末の志士が才能を認め、頼りにした福井藩士です。

天保5(1834)年、橋本左内は福井藩医の子として生まれましたが、豊富な学識と政策能力が買われて、福井藩主松平春嶽の側近に取り立てられました。当時の福井藩では、時代に合った教育が求められており、左内は福井藩の藩校・明道館(現・福井県立藤島高校)に西洋の学問を取り入れるなど教育改革に携わりました。

一方、幕末の日本は、欧米からの開国要求や13代将軍徳川家定の後継者不在といった内憂外患の危機にありました。そのような中、幕政改革の担い手として期待された1人が、藩政改革に成功した福井藩主松平春嶽でした。

将軍後継者問題において、春嶽は一橋慶喜を推しており、紀州藩主徳川慶福を推す井伊直弼らと対立していました。左内は春嶽の腹心として西郷隆盛ら他藩の志士たちと協力して情報収集を行い、政治活動を担いました。その後、将軍後継者が徳川慶福に決まると、その活動が大老井伊直弼に見咎められ、安政の大獄で死罪となりました。安政6(1859)年、26歳(数え年)でした。

薩摩藩士・西郷隆盛の左内談

「先輩においては藤田東湖を推し、同輩にありては橋本左内に服す

(私は先輩では水戸の藤田東湖、同年代では橋本左内が立派だと思う)」

-勝田孫弥『西郷隆盛伝』-

(画像:国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

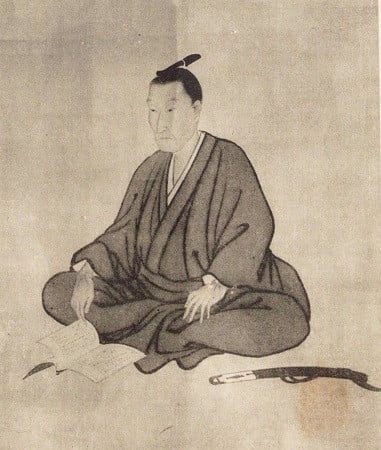

長州藩士・吉田松陰の左内談

「予益々左内ヲ起シテ一議ヲ発セシコトヲ思フ

(橋本左内が亡くなったことを聞いて、左内とぜひ議論を交わしたかったと残念に思う)」

-吉田松陰「留魂録」-

(画像:国立国会図書館「近代日本人の肖像」より)

左内の業績を未来に伝えるために左内関連書翰巻子を修理したい

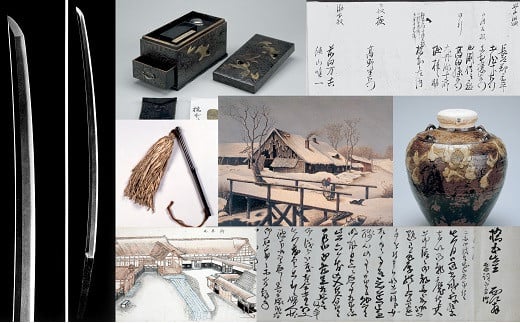

橋本左内ゆかりの手紙「橋本左内関連書翰巻子」とは…

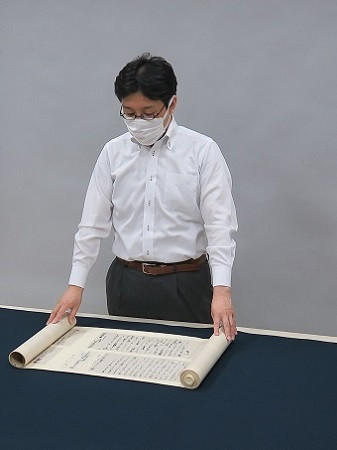

左内が政治に関わったのは約5年と短い期間でしたが、その間に福井藩内外の志士たちとやり取りした手紙は、当館に伝わったものだけでも450通を超えます。そのうち巻物にまとめられた8巻が「橋本左内関連書翰巻子」です。

手紙の相手は、水戸藩や熊本藩などの首脳部、西郷隆盛(薩摩藩士)や岩瀬忠震(幕臣)といった幕末明治期に活躍した名だたる志士たちです。左内ゆかりの手紙には、彼らが大奥や朝廷の情報を集め、同志を増やすべく政治活動をおこなった様子が記されており、幕末の政局の混乱や緊張感が伝わってくる幕末の一級資料です。

また、手紙からは左内の高い見識が志士らの信頼を集め、左内が重要なキーパーソンとなっていたことがうかがわれます。

左内の手紙は、弟の橋本綱常(初代日本赤十字社病院長)によって明治21年(1888)に巻物や折本の形にまとめられました。それから130年あまりが経過し、次のような傷みが目立つようになってきました。

・巻物の一部の軸に鉄管や鉄バネが使用されており、経年によりサビが生じてしまっており、もともと8巻が1個のトランクにまとめておさめられていたため、サビが他の巻にもついてしまった。

・紙継部分や整理のために貼られた付箋がはがれている。

・虫くい

・キツイ折れ

・シミ

加えて、展示などで取り扱う上での問題もあります。各巻は台紙に手紙を上下2段に貼っており、その長さは20mを超えます。重量もあり、取り扱いがしづらい状態です。さらに、台紙に摩擦が大きい紙を使用しているため、台紙と手紙が擦れてしまい傷みの原因になっています。

左内ゆかりの手紙を修理するため皆様のご厚志をお願いします

これまでに8巻のうち5巻分の修理を行いましたが、今回、未修理の3巻をよりよい状態になるよう修理し、将来にわたって多くの方にご覧いただけるよう皆様のご厚志をお願いすることとなりました。

【修理方針】

・修理にあたっては、綱常による手紙の分類やまとめ方を重視して、手紙の配列は当初のままにする。

・鉄サビや汚れを除去する。

・台紙を滑りのよいものに替える。

・虫食い穴や折れの補修。

・紙継ぎ部分や付箋が剥がれた部分を貼りなおす。

目標金額に達しなかった場合は、ご寄付いただいた金額内で実施できる橋本左内関連書翰巻子や、その他の左内関連資料の修理を行います。

目標金額以上のご寄付をいただいた場合は、追加で関連書翰巻子以外の橋本左内関連資料の修理や、出前授業用ケース購入などを予定しています。

修理した手紙を活用しながら未来に伝えていく

ご寄付により修理した橋本左内関連書翰巻子は、「橋本左内レガシー継承プロジェクト」で活用します。

令和6年に、橋本左内生誕190年をむかえます。

そこで、左内の業績を広く伝える「橋本左内レガシー継承プロジェクト」を実施します。

このプロジェクトでは、皆様からのご寄付により修理を終えた左内ゆかりの手紙を展示、活用していきます。

橋本左内レガシー継承プロジェクト

①令和6年夏季特別展「橋本左内と横井小楠(仮)」の開催:2024年7月~8月

幕末期に福井藩の政治を指導した橋本左内と横井小楠を紹介します。

この展覧会で、修理を終えた左内関連書翰巻子を一堂に展示します。

②小中学生向けの展示や講座の開催:2025年2月以降

左内は15歳の時に、人生の指針を「啓発録」に著しました。福井では、中学2年生の冬に「啓発録」を学び、自分の人生の目標を宣言する「立志式」に臨みます。

この立志式に合わせて、修理を終えた手紙を毎年展示します。さらに小中学校と連携して展示室内での立志式や事前学習として学芸員が各学校で講座を行う出前授業を実施します。

③デジタルアーカイブでの左内関連書翰の公開:2025年4月以降

幕末期の研究を進めるために、当館所蔵の左内ゆかりの手紙をデジタルアーカイブで公開します。

このプロジェクトの実施には、左内関連書翰巻子の修理が必要です

修理のため皆様のご厚志をお願いします。

本物の資料が持つ力を守り伝えるために

福井市立郷土歴史博物館名誉館長・越前松平家20代当主

松平宗紀

資料の状態を整えて、本物に触れる機会を作り、

子どもたちが将来を考え、故郷への誇りを育む手助けにしたい

橋本左内は15歳の時に人生の指針として「啓発録」を著しました。この時の決意は、その後に西郷隆盛など多くの幕末の志士たちに大きな影響を与えました。

福井県の中学2年生は、この「啓発録」にならって、将来の決意を表明する「立志式」を行い、自らの将来を考えるきっかけにもしています。

ついては、今後 多くの歴史家やこれから育っていく子供たちが、左内の業績を未来にわたって読みとき、研究が続けられるよう当時の手紙類など貴重な資料の修理費用としてご厚志をお願いする次第です。

プロジェクトを応援する声

橋本左内をお祀りする福井県護国神社宮司 宮川貴文さん

左内先生の言の葉にこれからも触れていくために

橋本左内。

「左内先生」と称される福井市民であれば誰もが知る俊秀です。

15歳の時に認めた『啓発録』が有名で、市内の全ての公立中学校でそれが元となる「立志式」が行われています。

幕末の大混乱期にその才能を存分に発揮された、左内先生が残された言の葉の中には、現在を生きる私たちの道標となるものが数多く存在します。

私は「急流中底の柱 即ち是大丈夫の心」という左内先生の言の葉をいただき、困難に際して自らを鼓舞しています。

今回の関連資料の整理は、その言の葉を未来永劫に伝えていくため、とても重要な作業です。

皆さんも左内先生の言の葉に触れ、その思いを未来に繋げて行きましょう!

クラウドファンディングにお力添えを宜しくお願い致します。

プロジェクトを応援する声

コミック本『橋本左内』原作者・白鷺舎副代表 東山成江さん

左内先生ゆかりの手紙に込められた未来を拓く道しるべを、次世代まで伝えたい。

橋本左内先生は、激動の幕末に藩医という身分を乗り越え、春嶽公のもと日本のグローバル化にむけた壮大な国家戦略を打ち出しました。

その実現に向けて奔走した左内先生は、安政の大獄においてわずか26歳という若さで命を落としましたが、その構想は多くの人々を魅了し、明治維新へとつながっていきます。

左内先生の人並外れた学識に裏打ちされた俯瞰力、分析力、論理力、考察力、柔軟力はまさに圧倒的で、今回の修復対象となる数多くの書簡や意見書は左内先生を直接感じるためのとても貴重な資料です。

未来を拓く道しるべとして、ぜひ次世代に残すためにも、皆様のお力添えをどうぞよろしくお願い申し上げます。

寄付者のみなさまへ

福井市立郷土歴史博物館 幕末・近代史担当 山田裕輝学芸員

幕末を代表する政治思想家として近年再評価されている橋本左内。彼の視線は郷土福井にとどまらず、混迷する日本の未来にまで注がれていました。

多くの研究者によって、当館収蔵の左内ゆかりの手紙が多角的に研究され、その成果を広く皆様に紹介することは、大きな時代の変化の中にある現在、そして未来の手助けになると考えます。

この貴重な資料を長く守り伝え、公共の財産として活用していくために、皆様からのご協力をお願い申し上げます。

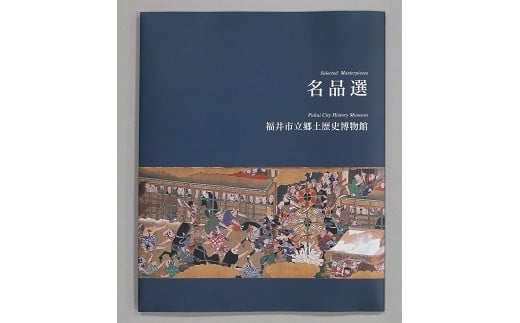

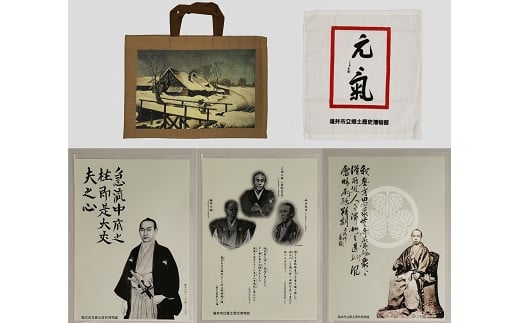

お礼の品のご紹介

博物館オリジナル歴史満喫コースや福井のおいしい逸品をお楽しみいただけます。

橋本左内や松平春嶽らの言葉と肖像画をデザインしたクリアファイルや橋本左内のアクリルスタンドほか、修理を終えた左内ゆかりの手紙を展示予定の令和6年特別展「橋本左内と横井小楠(仮)」YouTube特別解説など幕末を満喫いただけます。

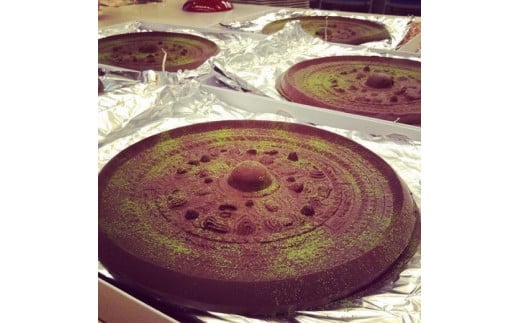

さらに、当館で大人気の「三角縁神獣鏡チョコワークショップ」にご参加いただけるセットも個数限定でご用意しました。

その他、ふくいサーモンや若狭牛など、福井の美食をお楽しみいただける返礼品もございます。

また、ご寄付いただいた方のお名前を当館ホームページに掲載させていただきます(希望者のみ)。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2025年04月11日 10:00

4/11橋本左内関連書簡の画像データを公開(第1弾)

クラウドファンディングで修理した橋本左内の手紙の画像データを本日4月11日(金)午前10時より公開しました。

公開第1弾の今回は、左内が福井藩の藩政改革や幕府の将軍継嗣問題に関わっていた安政期の左内自筆書簡を中心にした86点を折本2冊にまとめた「景岳橋本先生書翰帖」の画像データ154点です。

福井県アーカイブシステム「デジタルアーカイブ福井」にて公開しておりますので、ぜひご覧ください。

第2弾以降では、左内が福井藩内外の同志や友人から受け取った書簡の画像データを公開していく予定です。

第2弾の公開日が決まりましたら、ご報告いたします。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

福井県福井市

福井市は、織田信長の重臣・柴田勝家による越前支配時代に町の原型が作られ、江戸時代には福井藩の拠点として全国有数の城下町に発展しました。

近代以降も発展を続けた福井の町でしたが、1945年7月の福井空襲、1948年6月の震度7相当といわれる福井地震、さらに7月の九頭竜川の堤防決壊による水害で壊滅的な被害を受けました。しかし、度重なる災難から復興を遂げ、1952年には復興博覧会が開催されました。古代から近現代までの歴史を紹介している福井市立郷土歴史博物館は、この復興博覧会をきっかけに1953年に開館しました。

来年春には、北陸新幹線福井駅開業をむかえます。福井の歴史と文化を多くの方に楽しんでいただける企画を用意してお待ちしています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。