「木曽川うかい」1300年の伝統を次世代へ伝える!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 805,000円

目標金額:2,000,000円

- 達成率

- 40.2%

- 支援人数

- 38人

- 終了まで

- 受付終了

愛知県犬山市(あいちけん いぬやまし)

寄付募集期間:2017年9月26日~2017年12月24日(90日間)

愛知県犬山市

名勝木曽川で1300年もの伝統を誇る「木曽川うかい」では、4名の鵜匠が伝統漁法を絶やすことなく次世代に伝えていこうと奮闘しています。ぜひ皆様の温かいご支援を頂きたいと思っています。

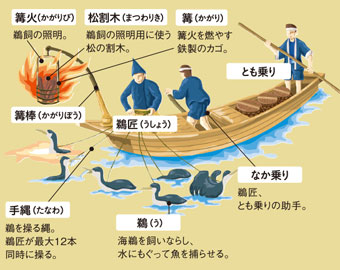

鵜飼とは、鵜匠が鵜(カツオドリの仲間で大型の水鳥)を操り、鮎などの川魚を捕る伝統漁法で、現在、日本の11箇所で行われています。最も有名なのは、おそらく岐阜の長良川鵜飼でしょう。そこから30Kmほど東、愛知県と岐阜県の県境を流れる木曽川で、「木曽川うかい」が行われていることをご存知でしょうか。

歴史的には、1300年以上前からこの川で行われていたようですが、現在では、屋形船から国宝犬山城を眺めつつ、川面で繰り広げられる鵜飼を楽しむという夏の観光コンテンツとなっています。

鵜舟にはそれぞれ鵜匠と船頭が乗り込み、1人の鵜匠が操る鵜は約10羽です。鵜の首に手縄をつけ、鵜匠の巧みな手縄さばきに促され、鵜たちは水中へ潜り、魚を捕らえて水面に上がってくると、鵜匠は手縄を引っ張り、鵜が捕らえた魚をはき出させ、それを何度も繰り返すことで漁を行います。「ホーウホーウ」と威勢のよい鵜匠のかけ声、水中と鵜匠の手元を何度でも行き来する鵜。ライトアップされた国宝犬山城を背景に、幻想的な歴史絵巻が目の前でくり広げられます。

木曽川うかいの特徴はよく見えることです。観覧船は、鵜舟のすぐ間際にまで近づきます。時にはかがり火の熱気が頬で感じられるほど。鵜も水しぶきが飛んでくるほど間近まで寄ってきてくれます。平成15年からは、より気軽に鵜飼を楽しんでいただくため、昼の鵜飼も全国に先駆けて実施しています。

≪前回プロジェクトへのご協力に御礼申し上げます≫

2016年6月10日~12月15日に行いました犬山市によるプロジェクト

「『木曽川うかい』の存続を目指す! ~1300年の伝統を未来へつなぐ~」にご協力いただきまして、ありがとうございました。

今後も鵜飼の保存及びPR、活性化等の取り組みをすすめていきたいと思いますので、伝統文化継承への応援ぜひよろしくお願いします。

また、安全管理の一環として、鵜匠も船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴い、ライフジャケット(ベルトタイプ)を装着することとしました。

お客様への配慮に加えて、更なるおもてなし向上にも努めていきたいと思いますので、より安全に楽しく木曽川うかいを観覧いただけるよう頑張ります。

そして、これからさらに木曽川うかいを盛り上げていくため、前回のプロジェクトでもご協力をお願いしておりました

■鵜匠と船頭の育成

■鵜の飼育管理と調教

■鵜舎や鵜舟の修繕

の3点について、引き続きましてのご支援をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

「日本の伝統漁法」を支える、現代のパトロンになってください!

木曽川で1300年もの伝統を誇る「木曽川うかい」。シーズン中の観覧者が最盛期の半分ほどに落ち込み、存続の危機に瀕しています。

日本の歴史を振り返ると、戦国時代には織田信長、江戸時代には徳川将軍家、そして現在、周辺を見わたすと長良川うかいは鵜匠が宮内庁式部職であるなど、鵜飼は時代ごとに有力な「パトロン」が支え、その伝統をつないできました。

犬山市では、木曽川においてこの伝統漁法を絶やすことなく次世代に伝えるため、そしてこのまちを盛り上げる観光客誘致のため、「木曽川うかい」の存続を目指してさまざまな施策を展開中です!

鵜飼のすばらしさを知って鵜匠を庇護したかつての大名たちの精神を受け継ぎ、ぜひ鵜飼の伝統を後世につなぐ現代の「パトロン」となっていただけるよう、皆様からの温かいご支援をお願いいたします。

◆ 木曽川うかいの抱える問題 ◆

1)観覧客の減少

----宿泊客が減少し鵜飼の観覧客が激減。その結果収益が減り、

鵜飼運営のための費用捻出がとても厳しくなっています。

2)改修費用の不足

----老朽化した鵜の飼育小屋と観覧船の改修費用の不足

3)船頭の担い手不足

----鵜匠の乗る舟や観客の乗る観覧船の船頭の担い手不足

犬山市が受け継ぐ伝統漁法

◆ 木曽川うかい ◆

◆ 木曽川うかい ◆

この木曽川で1300年以上前から続く古代漁法「木曽川うかい」。鵜飼舟に乗った鵜匠が鵜(海鳥の一種)を訓練し、川魚を捕らせます。鵜飼舟にはそれぞれ鵜匠と船頭が乗り込み、1人の鵜匠が操る鵜は10羽。鵜の首に手縄をつけ、鵜匠の巧みな手縄さばきに促され、鵜たちは水中へ潜り、鮎をはじめとする川魚を捕らえます。

鵜が魚を捕まえて水面に上がってくると、鵜匠は手縄を引っ張り、鵜が捕らえた魚をはき出させ、それを何度も繰り返すことで漁を行います。「ホーウホーウ」と威勢のよい鵜匠のかけ声、水中と鵜匠の手元を何度でも行き来する鵜。1300年前から続く歴史絵巻が、ここ犬山市で受け継がれています。

鵜は飛ばない?

日本の鵜飼で使用している鵜はほとんど「ウミウ」(カツオドリ目ウ科ウ属)であるということはあまり一般的に知られていないようです。

(三次鵜飼(広島県三次市)ではカワウ(カツオドリ目ウ科ウ属)も使われています)

鵜は「飛ばない」「鮎しか捕らない」と思ってらっしゃるお客様も多いのですが、ウミウは渡り鳥なのでもちろん飛べます。

調教について

調教の技術やノウハウはマニュアル化はもちろん記録もされていないため、先輩鵜匠や親方から引き継ぎ、基本を教わったら、とにかく経験を積んで、習得していきます。

(1)1~2週間かけ、人の手からエサをやり、環境と人に慣らします。

(2)次に手縄に慣れさせます。

(3)鵜飼のシーズンに川に連れて行き、環境に慣れさせます。

(4)古参、中堅の鵜と一緒に鵜飼をさせて覚えさせます。

寄附者の方から「鵜にとって幸せ?」

50羽程のウミウを亡くなるまで面倒みます。鵜飼で獲った魚も、実はほとんどを鵜の餌としてあげています。生きた餌にまさるものはありません。

体力的に鵜飼いができなくなった鵜は隠居として亡くなるまで面倒をみて、病気になった場合は近隣の動物病院へ連れて行っています。

まち一丸で鵜飼を守る

◆ 市営鵜飼 ◆

鵜飼の伝統継承のため、1964年に犬山市は鵜飼を市営にし、鵜匠の雇用と育成、鵜匠が乗る船の管理、鵜の飼育管理など行うようになりました。 この市営鵜飼は全国でもあまり例の無い取り組みです。さらに、時代が平成に移った頃、課題であった鵜匠の後継者についても全国で唯一公務員として3人を雇用し、鵜飼の継承における1つのハードルを乗り越えることができました。

◆ メイドイン犬山の衣装と道具 ◆

また、鵜飼の道具や衣装は既成品がないため「メイドイン犬山」で作成をしています。50羽ほどの鵜の飼育も鵜匠が行います。とてもデリケートでそれぞれ性格の違う鵜。その飼育と調教を愛情を込めて日々行っています。鵜飼を市営にすることで、犬山市はこの伝統漁法の保存につとめています。

寄附者の方から「鵜匠は公務員?!」

木曽川うかいの3人の男性鵜匠は犬山市職員(地方公務員)で、シーズン外は鵜舟修理、鵜の世話、鵜飼用道具作り、PR活動などをやっています。

3人に聞いてみると、「動物好きが高じて」「家族に勧められて」などが応募のきっかけだったそうです。

シーズン外の仕事ですが、まず、鵜飼用具の確保が困難であるため、鵜を操る縄「手縄(たなわ)」の素材を入手しやすいものへ変えたり、鵜舟を作ってくれる所がないため舟にFRP(繊維強化プラスチック)を塗るなどして補強して使ったり、鵜を入れるカゴ「鵜籠(うかご)」を鵜匠自らが作るなどしています。鵜籠の作り方などは教えてもらいに行って、鵜匠自ら習得していますし、他地域の鵜匠と交流・意見交換もしたりしています。

また、PR営業の一環として、市内宿泊施設の室内で鵜に魚を飲ませて吐かせたり、屋外で水槽の魚を捕らえさせたりする「座敷うかい」や、他市町の川へ出張鵜飼を実施したり、イベント出展をしたりしています。

日本で6人目の女性鵜匠も活躍中!

◆ ツイッターでも情報発信中 ◆

木曽川うかいの鵜匠のうち、特筆すべきなのは全国で6人目の女性鵜匠、稲山琴美さんです。

稲山さんは大の動物好きで、アニマルトレーナーを目指してペットショップに勤務していたときに鵜飼いに感動して鵜匠の一般公募に応募したといいます(なお、稲山さんは一般社団法人犬山市観光協会職員として鵜匠を務めています)。

2年間育休に入っていましたが、今年6月に復帰し、現在、木曽川うかいの紅一点として活躍中です。

シーズン外は観光案内所勤務、鵜の世話、PR活動などにも従事し、ツイッターでの情報発信もがんばっています。

稲山さんのツイッターはこちら https://twitter.com/dog_high です。

小さなまちの貴重な観光資源

◆ 地域活性化と観光客を呼ぶ努力 ◆

◆ 地域活性化と観光客を呼ぶ努力 ◆

日本全国から訪れる観光客。鵜飼は、犬山市のとても貴重な観光資源。まちに観光客が増えることが、地域の活性化につながります。

現在全国11箇所で行なわれている鵜飼ですが、木曽川うかいの最大の特徴は、なんといっても間近でみられる臨場感と迫力!観覧船は、時にはかがり火の熱気が頬で感じられるほど鵜舟のすぐ間際にまで近づき、鵜が水しぶきを上げながら観客のすぐ目の前で漁をします。さらに本来ならば夜だけの鵜飼を昼に行ったり、お座敷鵜飼、船上からの花火観覧なども実施しています。

今まで見て頂いたお客さん、そして未来のファンのためにも、犬山市は試行錯誤を繰り返し、この伝統漁法をより多くの人に見てもらえるように努力を続け、貴重な観光資源を守り続けています。

木曽川うかいのご予約はこちら http://kisogawa-ukai.jp/ です。

鵜飼存続のためのさらなる努力

犬山市は、船頭の育成や室内での鵜飼実演などさまざまな企画を実施し、鵜飼の存続のための努力をつづけています。

(1)よみがえれ地域!水辺を活かしたまちづくり活性化プロジェクト

● 伝統漁法の保全・継承のため、鵜舟(鵜飼の船)や観覧船(鵜飼を間近に見学する船)の操船技術を習得させ、若き船頭を育成しています。

● また、外国人観光客へのおもてなし対応力を高めるため、新たな誘客への取組みとして多言語パンフレットを作製し、今後イベント等で配布していく予定です。

(2)多彩な市民鵜飼の開催

● 郷土の歴史や伝統に触れる・見る機会として市民鵜飼を実施しています。より多くの市民が鵜飼を体験する機会を設けています。

● 多文化事業の一環として始まった「国際交流うかい」は、趣旨を引き継ぎながら「郷土文化体験鵜飼」へ名称を変え、外国人が乗船する機会づくりも継続して実施しています。外国人の間の口コミやSNSのネットワークを通じて情報発信し、知名度の向上につなげます。

● これらの企画で市民が乗船する船は市所有の「若あゆ丸」。

(3)座敷鵜飼の内容充実

●「座敷鵜飼等運営に関する要綱」で、独自の文化である鵜飼漁法を後世に伝え、同時に広く世界に発信するため屋外又は室内で実演する鵜飼及びその説明の運営について必要な事項を定めています。

●その要綱の一部を改正し、従来より実施している鵜への魚の飲ませ吐かせに加え、屋内でも水槽に魚を放ち鵜で捕らえるという大掛かりな実演も可能となるようにしました。

●これにより、鵜飼中止時やシーズン外において更なる経済効果や宣伝効果増進を図ります。

寄附のお願い

◆ 観覧客の半減と資金不足 ◆

◆ 観覧客の半減と資金不足 ◆

屋形船から国宝犬山城を眺めつつ、川面で繰り広げられる鵜飼を楽しむ「木曽川うかい」。昭和54年の全盛期は47,000人以上の乗船客を記録しましたが、現在は約23,000人。さらに、ここ数年では、鵜舟や観覧船の船頭の担い手不足、観覧船や鵜舎の老朽化が喫緊の課題となっています。

先人から受け継がれてきた1300年の伝統漁法を未来に伝承するため、そして多くの皆様に、この夏の古典絵巻を楽しんでいただくため、皆様のご支援をお願いいたします。皆様からの寄附金は、鵜匠と船頭の育成、鵜の飼育管理と教育、鵜舎や鵜舟の修繕など、「木曽川うかいの存続」のために大切につかわせていただきます。

◆ 鵜匠からのメッセージ ◆

◆ 鵜匠からのメッセージ ◆

鵜飼という伝統的な漁法をこの木曽川で伝え残したい。そのために、伝統漁法の根本は変えずにお客様にわかりやすく楽しんでもらえるよう、昼鵜飼などの新しいことにもチャレンジしています。われわれ鵜匠が乗る船をつくる船大工さんもほとんどいなくなり、道具の入手も困難になり、自前で材料の調達から作成まで行う必要に迫られています。

われわれも鵜飼を守るために日々奮闘しておりますが、資金難が解消されないのが現状です。木曽川うかいの存続には皆様のご協力が必要です。どうぞ温かいご支援をお願いいたします。

現在進捗情報はありません。

愛知県犬山市

犬山市は愛知県の北西部の木曽川が濃尾平野へと流れ出る所にあり、古くから交通や物流、政治の要所として栄えてきました。戦国時代には合戦の舞台となり、江戸時代には城下町として発展し、今でもその歴史の足跡が多く残されています。豊かな自然と歴史、そして文化、アミューズメントにリラクゼーションと、犬山はよりどりみどりでみどころがいっぱいです。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。