最後の1人!川舟大工の技術を未来につなぎ 舟の走る長良川の風景を守りたい!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 1,366,712円

目標金額:3,000,000円

- 達成率

- 45.5%

- 支援人数

- 75人

- 終了まで

- 受付終了

岐阜県岐阜市(ぎふけん ぎふし)

寄付募集期間:2021年12月1日~2022年1月31日(62日間)

岐阜県岐阜市 & 特定非営利活動法人ORGAN

川と共に暮らしてきた、長良川流域の営みに、川舟は欠かせません。鮎を獲る”漁舟”、鵜匠の操る”鵜舟”、和紙職人の使う”漉き舟”、水のまち郡上のシンボル”水舟”など、暮らしの近くに船大工の仕事がありました。

しかし現在、現役の船大工は流域で1名のみ。世界農業遺産「清流長良川の鮎」として、世界に認められた流域の文化を未来につなぐため、なんとしても船大工の技術を次世代に継承させたい!完全に失ってしまったら、取り戻すことは容易ではありません。このプロジェクトをきっかけに、皆様とともに技術継承を実現していきたいと思っています。

このままでは、日本の川風景から、舟が失われるかもしれない

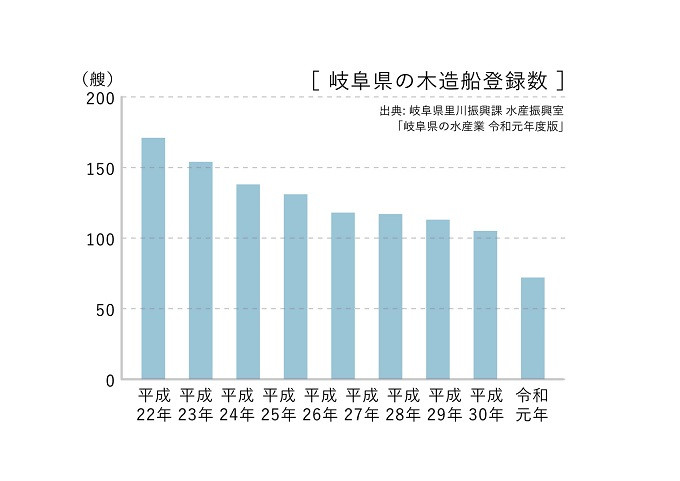

わずか7年で半分に!?

〜気候変動で激減する清流の国・岐阜県の「川舟たち」〜

長良川は日本屈指の清流です。鮎をはじめとする川魚や川蟹など多様な生き物が生息し、川漁師は漁を行います。そんな川漁に欠くことができないのが舟です。伝統的な川舟は樹脂や接着剤は使わず、舟釘と言われる鉄釘と木材のみで造られます。更に、設計図を用いない工法は、木材の特性を知り、積み上げた経験でしか習得できない勘と技術を要します。

現在、長良川流域で木造の漁船を作る技術をもつのは那須清一さんと那須さんから学んだ田尻浩さんの2人のみです。那須さんは今年90歳を迎えられ、現在ご自身による造船は休業されています。現在長良川の漁舟を作る民間の船大工は田尻さんお一人です。

川漁師の高齢化や減少により、舟の需要は減少の一途をたどっています。それは数字としても表れており、岐阜県内の登録船数は年々減少しています。船大工は仕事がなければ担い手をつくることも出来ず、技術の継承もかないません。

川舟以外の長良川流域の伝統文化にとっても、船大工の存在は重要

また、造船技術は川漁以外の流域の暮らしにも欠かせないものでした。例えば全国的にも有名な和紙産地である美濃市の和紙漉きには「漉き舟」が不可欠です。

漉き舟とは和紙の原料繊維が溶け込んだ水をためておく部分ですが、この製造を担っているのは船大工なのです。

また、水のまち郡上市の、水を大切にする暮らしの象徴である「水舟」も船大工が作ってきました。長良川流域の水にまつわる営みのそばに、船大工の技術はあるのです。

宮大工の青年が造船技術を学び、船大工を目指します!

2019年、二人の若手大工が、船大工の那須清一さんと出会い、通いながら舟造りを学びました。

和田圭司さんは本業の傍ら通い続け造船に取り組みました。その時から、和田さんをサポートしながら舟造りを学んでいたのが五十川天士さんです。

五十川さんは岐阜市内で神社建築の宮大工として勤務しながら、川への想いを募らせてきました。この時の造船の経験をきっかけに船大工への憧れと情熱が高まり、その後も足繁く那須さんの元へ通い、座学で造船技術を学んでいます。

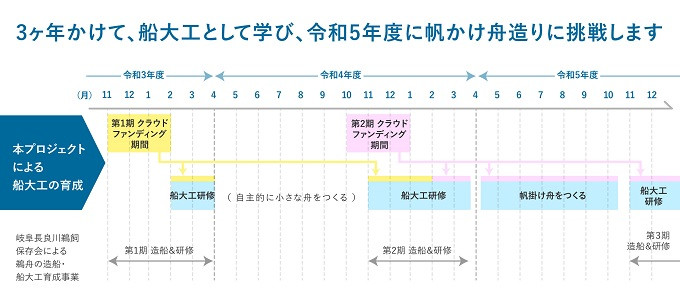

そんな中、2021年11月、岐阜長良川鵜飼保存会が取り組む「鵜舟の造船・舟大工育成事業」がスタートしました。この事業は鵜飼で使われる舟の造船技術の担い手として、鵜舟の船頭3名が船大工 田尻浩さんから直接指導を受けながら造船技術を学ぶというものです。

五十川さんが民間の漁舟などを作るために造船技術の継承したいということで、船大工候補として作業に加わり、田尻さんから舟づくりを学ぶことになりました。

鵜舟は、他の漁舟以上に船体の美しさと高い操作性が求められるため、より高度な造船技術を要します。

田尻さんのご指導のもと、川舟の最高峰である鵜舟造りを学べるこの機会に、実践的な造船技術を習得し、次のステップである民間用途の造船に向かいます。

次世代の川風景を作りたい!

2年目以降は、帆掛け舟を復活させて、川舟の新たな需要を生み出します

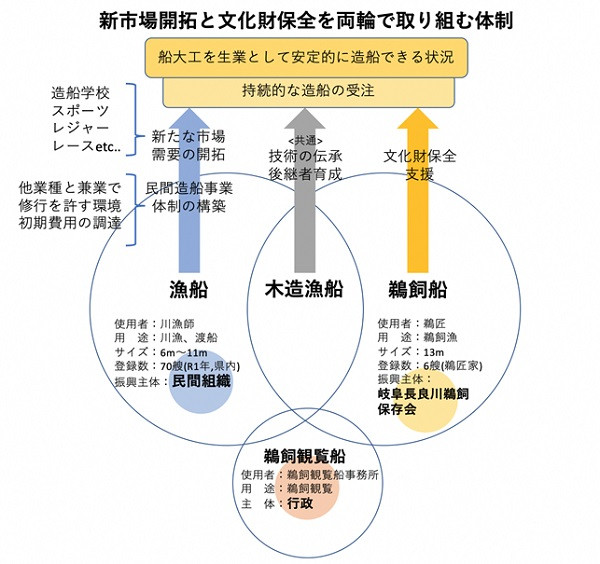

造船技術の継承と併せて課題となるのは、川舟の新たな価値と市場を作ることです。

従来の川舟の需要では、造船や修理の機会が少な過ぎるため船大工そのものが生業として成立しません。伝統技術の保存と継承を未来へ繋ぐためには、川舟の新たな利用価値を見出し、安定的な需要を作ることが必要です。

その一つとして計画していることは、かつて長良川を航行していた帆掛け舟の復活です。まだエンジンがなかった頃、風をうけ白い帆を膨らませ行き交う何艘もの帆掛け舟の姿がここ長良川にはありました。

帆掛け舟を復活し、長良川に走らせることは、次世代に向けて川舟の魅力を伝えるきっかけになると考えています。

先行事例に学びながら、船の新たな需要を作り出す

沖縄県では、2000年から始まったサバニ帆漕レースのブームにより、伝統木造船”サバニ”の需要が激増し、若手を含み現在6名の船大工が船を作っています。

将来的に、何艘も川舟ができたあかつきには、沖縄のサバニ帆漕レースならぬ長良川帆掛け舟レースの実施や、帆掛け舟を使った観光ツアーを企画したいと思っています。

本プロジェクトの将来の目的である安定した川舟の需要を生み出すためにも、今年度は造船技術の継承に取り組みたいと考えています。

寄附金の使い道

【寄附金の使い道】

目標金額 3,000,000円

・研修費用 1,884,000円

・返礼品費用 876,279円

・その他経費 239,721円

【目標金額 過達成と未達成の場合の寄附金取り扱い】

※目標金額未達成時・・・ご寄附分はすべて、本プロジェクトに活用させていただき、不足分については資金繰りを行いプロジェクトを継続させます。

※目標金額以上集まった場合・・・翌年度の研修及び帆掛け船の造船に使用します。

多様な連携で生業としての船大工を残せる未来へ

本プロジェクトを通じ、長期的に実現したい未来

私たちは、船大工を残したい。しかし実際には伝統的な舟の市場は縮小しています。

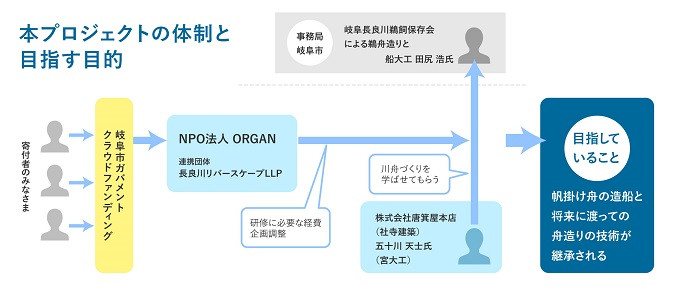

そんな中、岐阜長良川鵜飼保存会による鵜舟の造船技術を継承するための取り組みがスタートしました。これからこの技術を未来に残すためには、多様な主体の連携で取り組む体制が必要になると考えています。

本プロジェクトでは、五十川さんの勤務する「株式会社唐箕屋本店」さんの協力を得た上で、船大工の那須清一さんや田尻浩さん、共に造船に携わった和田圭司さんの経験や技術を学びながら、五十川さん自身を船大工として育て上げることを目的にしています。将来にわたって民間の生業として、造船技術を残していくためです。そのために私たちは、下記のような体制を構築しながら、役割分担を行い、持続的な市場形成に取り組んで行きたいと考えています。

プロジェクトを応援する声

岐阜県立森林文化アカデミー 久津輪 雅 教授

長良川の木造船文化を残すには、まずは流域の市民が楽しむことから

実は長良川は、たくさんの木造船が生き生きと現役で活躍する全国でも稀有な場所なのです。しかしその文化を残せるかどうかが、いま瀬戸際です。

アメリカに行って驚いたことがあります。全米各地に船づくりの学校があり、老若男女を問わず多くの人が木の船を作る技術を学んでいたこと。

西海岸では「木造船フェスティバル」というイベントが開かれ、300隻もの木の船が集い、乗船体験やセミナーなどが開かれていたこと。

かつて漁業や運搬のための必需品だった木の船は、作って乗って楽しむものとして見事に復活していたのです。

いずれ日本でも、きっとこんな時代が来ると確信しました。今回のプロジェクトがその第一歩になればと願い、応援しています。

結の舟 代表 川漁師 平工 顕太郎 さん

この地域で「舟をこす」とは、棹と櫂のみを用いて己の身体ひとつで舟を自在に操ることです。漁業に使用する舟は全長およそ10mの木造船。「船頭になりたいならエン頭(どう)になるな!」と、昭和から続く漁師仲間のお爺によく叱られたことを思い出します。エン頭とはエンジン船頭のことで、エンジンがないと移動できない船乗りを揶揄した表現です。私たち川の漁師は漁場へ向かうため、いつでも川の流れを読み、地形を味方に風を利用して舟を動かします。まるで昔話のような川の営みが、皆さまの日々の暮らしを守る堤防の内側に細々と続いているのです。

帆掛け船の復活は地域に大きなインパクトをもたらすことでしょう。このプロジェクトが、そんな風土に寄り添い生きてきた流域民を知るきっかけになることを期待し、応援しています。

船大工 那須 清一 さん

今の川舟の緊急事態、かなり切羽詰まった状況にあるなか、どういう形であれ乗り切って欲しいと思っています。私は漁舟や鵜飼舟だけでなく、和紙の漉き舟も、風呂桶も、水に関連するものはなんでも作ってきた。

これから、五十川くんをはじめ船造り志向のある若い人がどんどん出てきて、注文に応じて様々な舟を作り、こういう舟はこういう特徴がある、などを経験を積むことにより身につけて、腕も上げていって欲しいと思っています。

船大工 田尻 浩さん

長良川から和船の姿が消えつつある現状の中、若い世代が船大工に魅力を感じ、動き始めた事はとても喜ばしい事です。さらに、和船の新しい価値を作り出す事は素晴らしい試みだと思います。こうした試みをきっかけに、ぽつぽつとでも川に舟の姿が見られるようになり、ゆくゆくは日本中にその魅力が広がってくれる事を願っています。造船技術を習得するのは簡単な事ではありませんが、奥深くとても魅力的です。この機会にその基礎をしっかり伝える事ができるように力を注ぎたいと思います。

宮大工 船大工後継者 五十川 天士 さん

木舟に、いっぱいのロマンをのせて

芸大で彫刻作品をつくっていたぼくは、しだいに作品をつくり続けることへの疑問を感じ、つくることに距離を置いて、大自然と関わるラフティング(川をボートで下るレジャースポーツ)のガイド経験を積みました。川の流れに身を任せ、しかし時には逆らう技術も会得しながら、色々な川を見て、向き合いました。川をきっかけに世界も旅して、色々な経験をし、色々な人に出会い、色々なことを考えました。世界から見た日本や、自分。日本は素晴らしい。そして岐阜に帰り家族との生活が始まって、ご縁があり宮大工の仕事に就きました。木工の世界に携わることができる反面、遠のく川への憧れや葛藤…。そんな中、たまたま友人を介して船大工という分野、長良川流域に残る貴重な船大工の那須清一さんに出逢います。

初めて造りかけの木舟を見た時の感動。那須さんが鉄釘を打ち込んでいる姿は、ぼくの人生に大きな衝撃を与えたのです。

そして同時に、岐阜の素晴らしい川文化にも気付きました。このままではもしかすると途絶えてしまう故郷の文化を、未来に繋ぐことはできないかと考えた時、今まで自分の経験してきた色々なことを活かせる、モノづくりへの理由・価値がまっすぐ見えてきました。

今回のプロジェクトを通じてまた色々な人たちと出逢い、色々な人たちの想いを通じて、憧れである那須さんのような船大工に成長していけたらと思っています。あの木舟を見た時ぼくが感じた、ロマンのようなものを感じてもらえる機会になったり、それが現実のカタチになる経験を一緒に分かち合えたら、幸いです。

未来に、岐阜の文化を残せるよう、どうぞ応援宜しくお願いします。

岐⾩市のNPO⽀援

岐阜市 市民協働推進部 市民活動交流センター

協働のまちづくり

岐⾩市では、「協働のまちづくり」を推進しており、共に地域社会の課題解決を⽬指すNPO等の事業を応援しています。この事業を皆様にも応援していただくために、ふるさと納税を活⽤しています。

この事業によって、市⺠の皆様が誇りを持てる個性豊かな地域社会の実現を⽬指します。

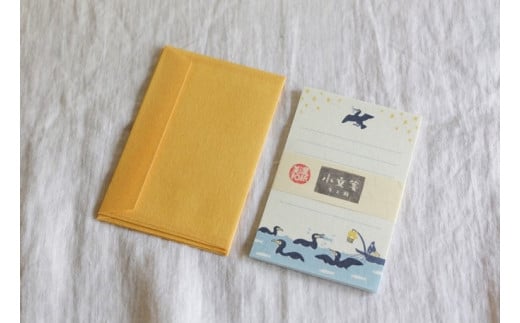

本プロジェクトに関連した魅力的なお礼の品

-

仐日和 蛇の目傘と日傘

300,000 円

蛇の目傘(雨傘)と日傘の組み合わせ。お好きな柄をそれぞれ4種類からお選びいただけます。

【蛇の目傘】

月奴と呼ばれる満月と三日月を組み合わせたような張り方で、とても華やか。

①紺×水玉 ②赤×四君子 ③若草×ひし形 ④紫×氷割れ

【日傘】

ポップな柄の日傘は、洋服にもよく似合います。

①ストライプ ②青四君子 ③幾何学 ④ミドリムシ

【選べるデザイン】

蛇の目

①紺×水玉

②赤×四君子

③若草×ひし形

④紫×氷割れ

日傘

①ストライプ

②青四君子

③幾何学

④ミドリムシ

※ご希望の柄がございましたら、ご支援手続きの際にご記入ください。

ただし、ご指定がない場合や柄が在庫切れとなりました場合は、お任せの柄となりますことをご容赦ください。

岐阜県岐阜市

岐阜県岐阜市

-

2023年03月11日 11:11

ご支援いただきましたみなさま

2021年から2022年に実施したガバメントクラウドファンディング(GCF)で、民間の船大工見習い五十川天士さんが岐阜長良川鵜飼保存会様の「鵜舟の造船・舟大工育成事業」に参加することができました。

みなさまからご支援いただいたお金は2022年2月~3月の第一期後半。鵜飼シーズンの造船休止を経て、第二期の11月の合計3か月間の講師指導料・委託費とさせていただき、「最後の1人!川舟大工の技術を未来につなぎ 舟の走る長良川の風景を守りたい!」事業としては終了いたしました。

GCFでの船大工見習い派遣は一旦区切りとなりましたが、五十川さんは現在も技術習得のため、引き続き保存会の造船事業に参加しています。GCFによって、岐阜長良川鵜飼保存会様・講師の田尻様との関係が構築できました。継続して船大工修行が出来るのも、みなさまのおかげと感謝しております。

長良川の船大工が後世に続くように、新たに『長良川帆掛舟研究会』として活動を継続していきたいと考えています。

今後もあたたかいご支援を、どうぞ宜しくお願い致します。

長良川リバースケープ

NPO法人ORGAN

長良川帆掛舟研究会(新設団体)

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2022年08月24日 10:30

進捗情報

たくさんのご支援、誠にありがとうございました。

みなさまからのご支援で、民間船大工候補者の五十川天士さんが「鵜舟の造船・舟大工育成事業」の第一期に加わらせていただくことができました。

現在鵜舟を作ることのできる船大工は2名。そして現役でお仕事をされているのは1名という現状があります。それは、鵜舟に限ったことではなく、長良川流域の木造舟すべてに共通した課題です。

クラウドファンディングの開始前2021年4月に、岐阜市の文化財保護課とまちづくり団体である長良川リバースケープ・ORGAN、舟作りに関わりのある方々が集まる機会を設けて頂きました。この場があったことで、官民を越えて同じ課題に取り組むための連携が生まれました。

そして、第一期の造船事業が2021年11月に開始。五十川さんはクラウドファンディング終了後の2022年2月から鵜舟完成の3月まで参加しました。事業に加わることで、その時点から完成までの工程を間近で見ることができ、沢山の学びを得ることができました。学んだ技を鵜舟の傍らで実践したり、現在はご自宅に造船スペースを作り、技術の向上を目指しています。

第一期の造船期間ではクラウドファンディングでお寄せいただいたお金を講師の田尻さんの指導料、五十川さんを派遣するための委託費として使わせていただきました。残している金額も、全て第二期の研修費用とさせていただく予定です。今回は造船開始から五十川さんを派遣しますので、初期の工程を現場で学ぶことが出来ます。

また、新たな動きとして、民間の船大工育成に向けて団体を発足させることになりました。今後は「長良川帆掛舟研究会」として活動していく準備を進めています。

今後、SNS等でも情報発信をしていく予定です。

みなさま、これからも応援のほど、よろしくお願い申し上げます。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

岐阜県岐阜市

ガタン、ゴトンと、名古屋から電車で約20分揺られた先に、岐阜市はあります。

岐阜県の県庁所在地である岐阜市には、魅力が満載。

玄関口であるJR岐阜駅周辺に並ぶ高層ビル。

昭和の面影を残しながら新たな活気がみなぎる柳ケ瀬商店街。

1,300年以上の歴史を持つ鵜飼が行われる清流長良川。

そして、岐阜城を冠する自然豊かな金華山があり、斎藤道三公・織田信長公・明智光秀公をはじめとする戦国武将ゆかりのまち。

そんな、まちと自然がバランスよく共存する岐阜市には、暮らしやすさと豊かさがあります。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。