勝海舟生誕200年記念|ファン熱望の勝海舟「家族展」を実現させたい!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 5,673,000円

目標金額:3,000,000円

- 達成率

- 189.1%

- 支援人数

- 62人

- 終了まで

- 受付終了

東京都大田区(とうきょうと おおたく)

寄付募集期間:2021年10月1日~2021年12月31日(92日間)

東京都大田区

大田区立勝海舟記念館は、勝海舟が眠る大田区洗足池の地に2019年(令和元年)9月に開館しました。勝海舟と大田区の縁を紹介するとともに、海舟の想いと地域の歴史を伝える記念館です。年間4回の企画展を実施し、区内外から多くの方にお越しいただいております。

日々海舟に関する調査研究を進めるなか、ご来館の皆さまからの「海舟とその家族に関する展示」を求める多くの声に応えるべく、海舟生誕200年となる2023年(令和5年)に満を持して海舟の業績を家族の視点から紐解く“家族展”を計画しています。

しかし“家族展”でご覧いただきたい貴重な資料の中には、現状のままでは経年劣化により展示できないものがあります。生誕200年にふさわしい展示にするために、これらの資料を修復し、「メモリアルイヤーにふさわしい“海舟とその家族に関する展示”を実現させたい!」という強い思いをもって進めていく所存です。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

【全国初】大田区立勝海舟記念館、2019年(令和元年)9月に開館!

勝海舟の想いと地域の歴史を伝える

大田区立勝海舟記念館は、国登録有形文化財である旧清明文庫を活用し、勝海舟が眠る大田区洗足池の地に、2019年(令和元年)9月に開館しました。

勝海舟と大田区の縁を紹介するとともに、海舟の想いと地域の歴史を伝える記念館です。年間4回の企画展を実施し、区内外から多くの方にお越しいただいております。

勝海舟って、どんな人?

1853年(嘉永6年)の黒船来航を機に「海防意見書」を提出したことで幕府に登用され、長崎海軍伝習所に参加し、西洋の海軍技術を習得。その後、「咸臨丸」で太平洋横断。アメリカ社会に触れ、国際的な視野を養ったことで、非常に革新的な考えを持った幕臣と言われています。

1868年(慶応4年)に新政府軍が江戸に進軍した際には、薩摩藩邸における西郷隆盛との会見や、池上本門寺での交渉を経て、「江戸無血開城」を実現させたことでも有名です。

・通称:麟太郎、安房守、安芳

・出身地:江戸(東京都)

・生誕:1823年3月12日(文政6年正月晦日)

・死没:1899年(明治32年)1月19日

・享年:77歳

・時代:江戸時代後期-明治時代後期

勝海舟と大田区、その縁(ゆかり)

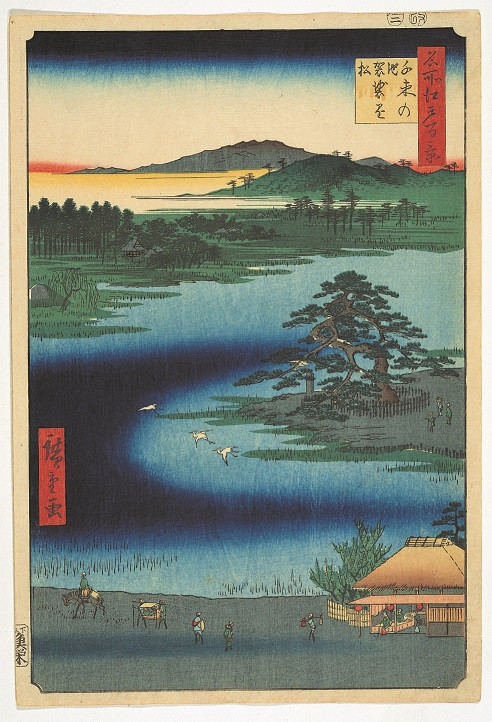

海舟が愛した「風光明媚な洗足池周辺の風景」

勝海舟は、江戸城の明け渡し等について話し合うため、中原街道を経由して、新政府軍の本陣がおかれた池上本門寺へ向かう途中、洗足池付近で休息をとったといわれています。そのときに見た風光明媚な洗足池周辺の風景を気に入り、1891年(明治24年)、別荘「洗足軒」を現在の大森第六中学校の敷地内に構えました。

海舟は1899年(明治32年)1月19日に亡くなり、遺思により洗足軒の近くに葬られました。1905年(明治38年)、海舟の妻民子が亡くなり、一度は青山墓地に葬られましたが、昭和20年代にこの地へ改葬されました。現在、洗足池のほとりには、二つの五輪塔が並んだ「勝海舟夫妻墓所」があり、地域の方にも親しまれています。

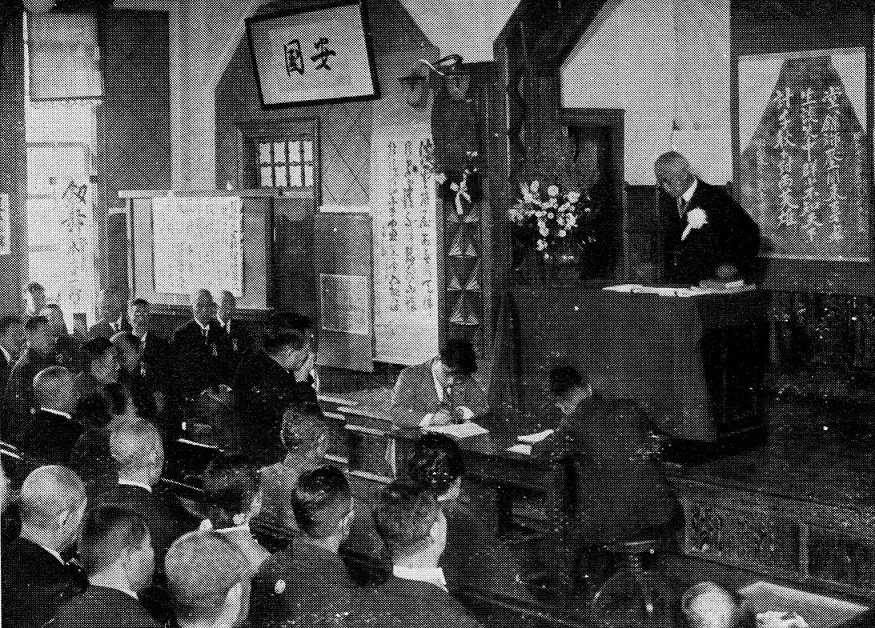

海舟の功績を伝えてきた「清明文庫」

大正末〜昭和初め、財団法人清明会が別荘「洗足軒」を海舟墓所の南隣に移転させ、その隣地に1928年(昭和3)「清明文庫」を建設し、1933年(昭和8年)に開館しました。ここでは、海舟関係の図書の収集・閲覧や講演を行いました。

その後、旧「清明文庫」は所有者の変遷を経て、2000年(平成12年)に国登録有形文化財に指定されています。2012(平成24)年3月には、大田区が土地を取得し、併せて建造物の寄贈を受けました。

海舟生誕200年の2023年に…

ファン熱望の「家族展」を実現させたい!

日々海舟に関する調査研究を進めるなか、ご来館の皆さまからの「海舟とその家族に関する展示」を求める多くの声に応えるべく、海舟生誕200年となる2023年(令和5年)に満を持して海舟の業績を家族の視点から紐解く“家族展”を計画しています!

海舟を支えた家族の視点から、江戸無血開城等の海舟の仕事ぶりや、幕末明治期の動きをたどる新しい切り口の特別展として、前期は【江戸/幕末期編】の展示、後期は【明治期編】の展示を予定しています。

未公開資料を修復し 目指す“家族展”を完成させたい!

当館収蔵資料の中には、150年以上の経年による劣化で、現在の状態のままでは展示が困難なものがあります。そのなかには、古文書以外に、絵画や写真類、図面等、豊かな資料の数々が含まれています。

本プロジェクトでは、そのなかでも“家族の歴史に関係が深い資料”を修復し、生誕200年記念特別展をより興味深くご覧いただけるものにしたいと考えています。本展を通して、幕末~明治における海舟の事績が、身近な人々によって支えられていたことを感じていただければと思います!

寄付金の使い道

【1】現状では公開できる状態ではない以下資料の修復等

・海舟の自邸「赤坂氷川邸」の図面

・川村清雄が描いた海舟の親族の肖像画(3点)の修復

【2】海舟や家族の様子を体感していただける、ナレーションによる特別展の解説映像の制作

※目標金額に達しなかった場合も、目標金額以上の寄付を頂いた場合も、頂いた寄付金は「家族展」に係る費用として大切に活用させていただきます。

家族展までのスケジュール

2022年4月〜 資料の修復や複製の制作、解説映像の制作開始

2023年7月〜12月 生誕200年特別展「家族展」開催

家族展の内容を一部ご紹介!記念館にしかない貴重な資料の数々

【1】修復と複製:海舟の自邸「赤坂氷川邸」敷地の全体像を伝える図面

■多くの人々が海舟に相談や助言を求めるために訪れた「赤坂氷川邸」

明治時代、多くの人々が海舟に相談や助言を求めるために訪れた赤坂氷川邸。洋画家「川村清雄」やジャーナリスト「徳富蘇峰」が一時期敷地内で生活していたことでも知られます。

1868年(明治元年)、江戸城明渡しの完了後、「徳川宗家」が駿府へ移転し、海舟一家もこれに従い同年9月3日に駿府(静岡)に引っ越しました。

その5年後の1872年(明治5年)8月、東京へ戻ってきた海舟が移り住んだ先が赤坂氷川邸でした。赤坂氷川邸は、海舟が5500石の元旗本・柴田七九郎の屋敷を購入してから、1927年(昭和2年)に旧氷川小学校が同地に移転するまでの間、勝家の本宅であり続けました。

現在は、往時の様子をわずかに伝えるものとして、赤坂氷川邸の長屋門が練馬区の三宝寺に移築し保存されています。

■「赤坂氷川邸」の全貌を知ることができる貴重な資料「勝伯爵邸平面図」

そんな赤坂氷川邸の様子は、海舟と親交のあった教育者「巖本善治」ほか、訪問者の証言や記録、川村清雄が「海舟書屋」を描いた絵から、断片的に知ることが出来ますが、全貌を知ることは困難でした。

そのようななか、赤坂氷川邸の敷地内の全体像を伝える貴重な資料が、当館の「勝伯爵邸平面図」です。明治期、政府高官の間で西洋風邸宅の建築が隆盛する中で、勝伯爵邸は質素堅実を旨とする海舟の気風を反映し、前身である旧旗本屋敷の様式を保った邸宅でした。

本図は、その様子を窺い知る手がかりとして貴重な資料です。

本図の状態は悪く、経年劣化による四辺や折れ目の破損・断裂が見られます。また、紙質による折れや巻きの癖の強さにより、今後急速な朽損の進行が懸念されます。

本図には何度も補修された痕があり、勝伯爵家の人々によって邸宅の改築や修繕等の際にしばしば使われていたようです。往年、勝伯爵家にとっても極めて重要な「家資料」であったことが窺われます。

■修復と複製で後世へ伝える

このような資料は他に類を見ず、一度損なわれてしまうと、再び赤坂氷川邸の様子を知ることは困難になるため、修復を行いたいと考えています。さらに、原資料は大版であるゆえ、現物での展示構成が困難なため、展示可能なサイズに縮小した複製資料を制作いたします。

現状では、資料を開くことが困難なため、調査研究が進められていません。海舟が伯爵となった1887年(明治20年)5月9日以降の図面ということが分かっているのみです。

修復し図面を読み、調査を進めることができれば、資料の年次比定や、その他新たな事実の解明につながります。敷地内における家屋の配置などが分かることで、勝家の生活の実態を空間情報と共に具体的に把握することが可能となり、明治期の海舟らに関するエピソードにも資料的根拠を与え得るものです。

修復が達成されたあかつきには、複製資料を制作・公開して、調査研究の成果を皆さまにご報告いたします。

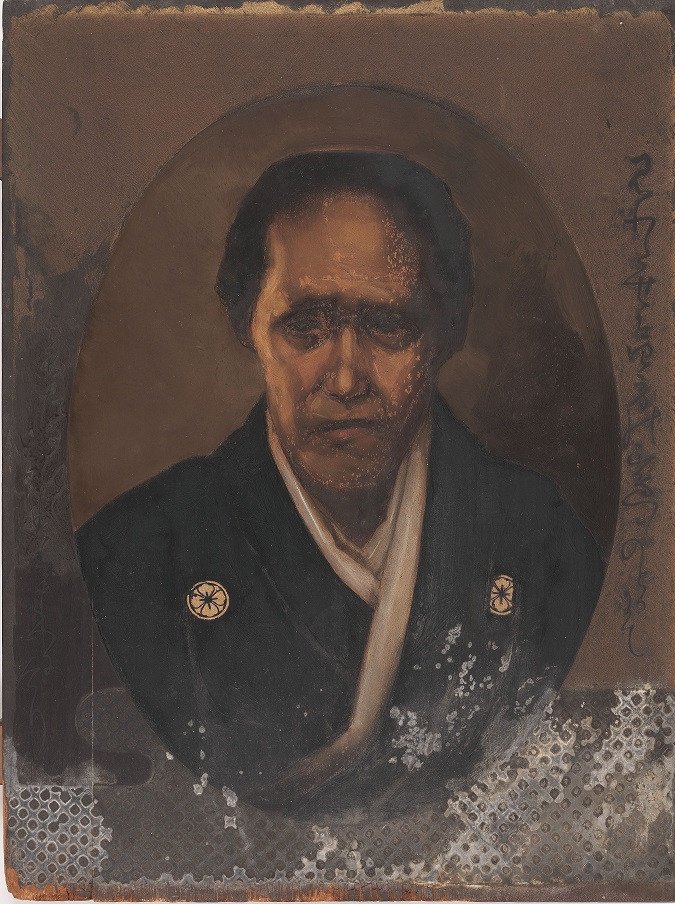

【1】修復:川村清雄が描いた、未公開の海舟の親族の肖像画

■修復する肖像画は海舟親族の3名

①海舟の生母「信(のぶ)」:『夢酔独言』の著者としても有名な勝小吉(こきち)(夢酔)の妻。先立った夫に代わり明治初年までの海舟の仕事を留守宅から支えた。

②海舟の次男「四郎」:海舟が嫡男小鹿(ころく)とともに将来を嘱望しながらも、幕末、10代前半に早逝した。

③小鹿の妻「栄(えい)」:海舟の嫡男で病弱だった小鹿を献身的に支えながら、自らも若くして世を去った。

今回修復するのは、海舟の親族3人の肖像画。肖像画に描かれた「栄」を除く2人は、これまで写真等が確認されておらず、その姿を見ることはできませんでした。本資料は、これまで誰も知ることのなかった家族の姿を今に伝える貴重な資料です。

※画像は、海舟の生母・信の肖像画 約400×300mm

これらの油絵は、幕末~明治時代に表舞台で華々しく活躍した海舟を、影で支えた家族の存在を現代に伝える資料です。いずれも、日常的に飾られていたためか、表面に埃やヤニなどの汚れが付着しています。また、経年の劣化により木地自体の腐食や油絵の剥離も見られます。

海舟を支えた人々の存在を現代、そして後世の人々に伝えていくため、修復を行い制作当時の状態を蘇らせます。

■明治時代の洋画家 「川村清雄」

これらの肖像画は、川村清雄(1852-1934)によって描かれました。川村清雄は、明治時代の洋画家で、祖父は初代新潟奉行を務め、海舟とも交流があった川村修就(ながたか)です。幼い頃から日本画・洋画を習い、1871年(明治4年)に徳川宗家の給費留学生として渡米した際に絵画の才能を見出されました。

本格的に絵画を学ぶためにフランス、次いでイタリアに渡りベネチア美術学校で洋画を学び、帰国後は、大蔵省印刷局に勤めたり、東京麹町に絵画の塾を開いたり、明治美術会の創立に関わるなど精力的に活動しました。

そんな川村の活動を公私共に支えた一人が海舟でした。川村が海舟の親族の肖像画を描いたことや、海舟が川村を赤坂氷川邸の敷地内に住まわせたことから、海舟が川村を家族同然の存在として遇し、厚い信頼を寄せた絆が垣間見えます。

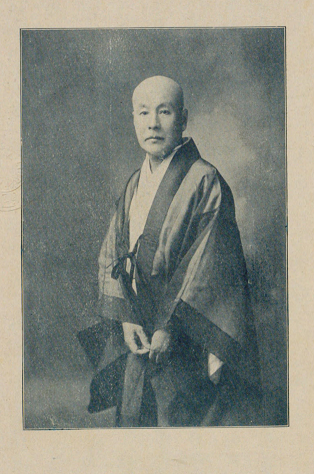

〈画像:国会図書館デジタルコレクション『川村清雄 作品と其人物』より〉

■海舟と川村。二人の親密な関係。

ある時、海舟は江戸幕府歴代将軍の肖像画の制作を川村に依頼しました。川村はこれを受けますが、彼が23点の作品を携えて再び海舟のもとに参上したのは、依頼から1年半を経た頃でした。

海舟は、長らくの無沙汰と期間内に作品を完成させられなかった川村を激しく咎めます。持参した作品に一瞥もくれず「全て破り捨てて、切腹してしまえ」と言い放つのでした。激昂する海舟でしたが、それでも川村は怯まずに作品を披露しました。

作品を見た海舟は大層驚きます。それは海舟が尊敬する第14代将軍・徳川家茂の、衣冠束帯を身にまとった見事な肖像画でした。さらに、23点の作品群の中には、鉛筆で描いた海舟の肖像画もあったのです。

海舟は、川村の作品の写実性の高さ、有職故実の研究や丹念な聞き込み調査等、制作に対する真摯な姿勢に感心し、赤坂氷川邸内に川村専用のアトリエを設けるなど、生涯を通して川村の活動を支援しました。

赤坂氷川邸の柿の木の下にあったアトリエをお題として、川村と海舟は次のように歌を詠み合ったといいます。

川村「へたなから 絵師なれハこそ 柿の本 和歌ならなくて 馬鹿の人麿」

海舟「清雄さん 油を売らす あふら画を つとめてかけよ 此柿の本」

柿の木と柿本人麻呂とをかけた戯歌を海舟に贈った川村と、期待の意をこめた歌で応え川村を激励した海舟。二人の親密な関係が窺えます。

【2】特別ナビゲーターのナレーションによる特別展の解説付き映像制作

「特別ナビゲーターによるナレーションで海舟や家族の様子、その時代を、活き活きと臨場感をもって体感してほしい!」

そんな思いから、海舟について家族が語る特別な展示解説映像の制作を構想しています。海舟と家族に関わる書簡などの資料から紐解き、今まで知られていなかった物語を明らかにしていきます。

寄付者の皆さまへ

大田区長 松原忠義からのメッセージ

「ファン熱望の“海舟とその家族に関する展示”を実現させたい!」プロジェクトへのご支援、よろしくお願い申し上げます。

2019年9月に開館した勝海舟記念館はおかげさまで2周年を迎えることができました。ご来館くださった皆様をはじめ、日本全国からの温かいご支援に心から御礼申し上げます。

来る2023年、勝海舟の生誕200年の節目を迎えます。

記念館が所蔵する幕末・明治期の資料は経年劣化が進み、現状では展示できない状態の未公開資料がございます。これらのうち、展示のご要望を多くいただいている海舟とその家族に関する資料を皆様からのご寄附で修復し、2023年に初公開資料として家族展のなかで広くご覧いただくことを目指しております。

皆様、本プロジェクトへのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

現在は新型コロナウイルス感染症拡大による影響により、遠方にお住まいの皆様には記念館にお越しいただくことが難しい状況が続いておりますが、海舟生誕200年となる2023年にはぜひ多くの方がお越しになりご覧いただけることを願っております。

お礼の品一覧

・寄付いただく金額に応じて、勝海舟記念館の招待券や記念品などをご用意しました。

・10万円以上の寄付を頂いた方には、任意にて、記念館内の銘板へ寄付者名等を掲載させていただきます。

-

2023年04月23日 13:23

クラウドファンディング「家族展を実現させたい!」プロジェクト 勝海舟生誕200年記念特別展「家族展」に係る修復と映像制作のご報告

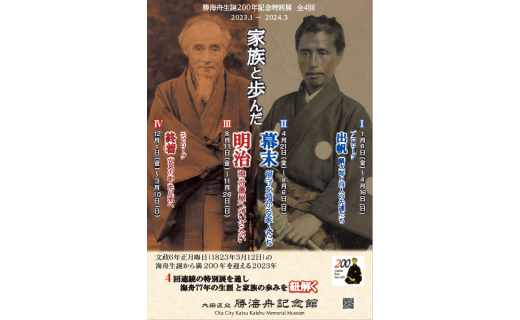

2023年3月、勝海舟生誕から200年を迎えました。これを記念し、当館では、“勝一家にまつわる資料”を通して、海舟77年の生涯を家族や身近な人の視点で紐解く特別展を全4会期に分けて開催します。

Ⅰ:「プロローグ 出帆 麟太郎と四人の先達たち」 令和5年1月6日〜4月16日

Ⅱ:「家族と歩んだ幕末 留守を預かる家人たち」 令和5年4月21日〜8月6日

Ⅲ:「家族と歩んだ明治 海舟書屋へのいざない」 令和5年8月11日〜11月26日

Ⅳ:「エピローグ 終着 安息の地・洗足池へ」 令和5年12月1日〜令和6年3月10日

皆さまから賜ったクラウドファンディングによるご寄附を活用し修復した資料等は、次のとおり初公開いたします。

・川村清雄が描いた海舟の親族「勝信」(上記展Ⅱ)

・川村清雄が描いた海舟の親族「勝四郎」(上記展Ⅱ)

・川村清雄が描いた海舟の親族「勝栄」(上記展Ⅲ)

・赤坂氷川邸の様子が図示された「勝伯爵邸平面図」(上記展Ⅲ)

・海舟や家族の様子を体感していただける特別展の解説映像(上記展Ⅱ・Ⅲ)

特別展の解説映像では、海舟の長男・小鹿がアニメーションキャラクターで登場し、幕末以降の小鹿自身や海舟ら家族の動向及び様子について紹介しています。

資料と映像制作の過程の一部について、当区ホームページでも紹介していますのでご覧ください。

当館では、今後も海舟らに係る資料の収集及び修復等を進めてまいります。

引き続き、勝海舟基金へご支援いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2022年06月08日 13:00

ご支援ありがとうございました。

たくさんのご寄附を賜り、誠にありがとうございました。

現在、このご寄附を活用して、勝海舟にまつわる貴重な資料の購入や修復等を行っております。

これらは、来る2023年春・夏に開催予定の海舟生誕200年記念特別展で、初お披露目いたします。是非、会場でお楽しみください。

今後とも勝海舟記念館の活動にご期待ください!

引き続き、勝海舟基金へご支援いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

東京都大田区

23区で最大の面積を持つ大田区は、日本の空の玄関口である羽田空港を擁す一方、臨海部や多摩川などの自然、高度な技術を誇り3千を超える町工場や、活気溢れる商店街、閑静な住宅街など、「東京の縮図」といわれるほど多彩な顔を持ちます。

区制70周年を迎えた2017年3月には、地域力に支えられた国際都市としての魅力と存在感を国内外に発信する「国際都市おおた宣言」を行いました。また、大森の海苔養殖、蒲田の松竹キネマ撮影所、馬込文士村など、様々な文化・歴史が今も伝承されています。

そして洗足池は、かつて、勝海舟がその景観を愛し、別荘を構えた地であり、現在も眠ってます。そうした縁から、この地に、2019年9月7日(土)、日本初の勝海舟記念館を開館しました。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。