【国宝指定の応援をお願いいたします】妙成寺にまつわる伝説や隠れスポットを巡る看板を作ります!~古の羽咋を未来につなぐ~

カテゴリー:観光・PR

寄付金額 286,000円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 28.6%

- 支援人数

- 23人

- 終了まで

- 受付終了

石川県羽咋市(いしかわけん はくいし)

寄付募集期間:2021年7月16日~2021年10月17日(94日間)

石川県羽咋市 × 妙成寺

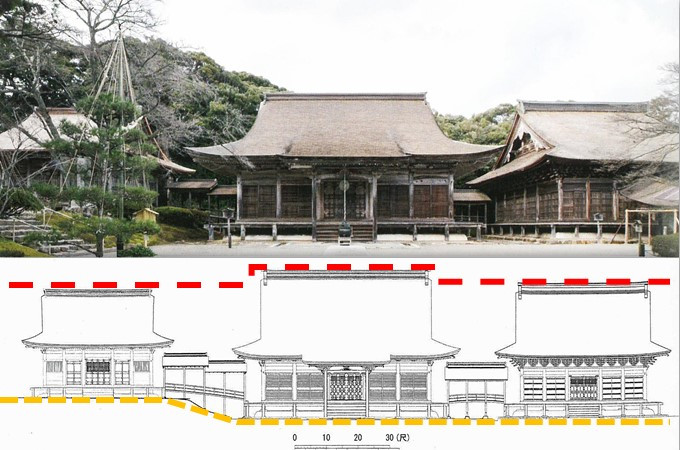

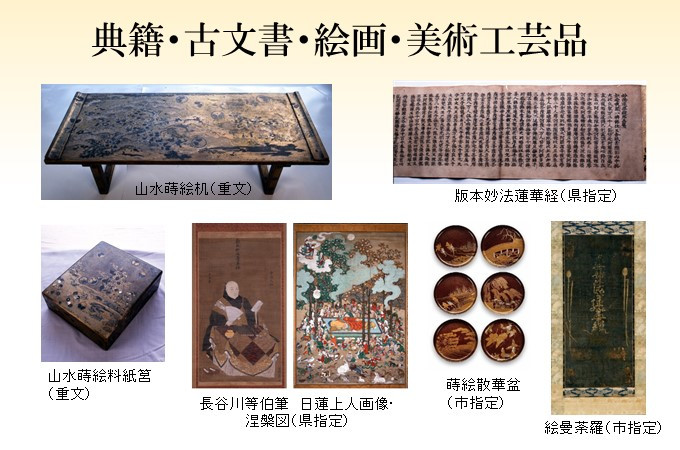

国指定重要文化財建造物が10棟もある「妙成寺」。鎌倉時代、日蓮宗の開祖「日蓮」の孫弟子に当たる「日像」によって開かれました。江戸時代には加賀百万石で知られる加賀藩前田家の厚い守護を受け、今日まで多くの文化財を所蔵しています。

妙成寺の建造物は全て江戸時代初期につくられ、日蓮宗寺院の古い建物配置を建立当時のまま現在に残す国内唯一の寺院となります。

現在、羽咋市では、この妙成寺を未来に残すべく「国宝」指定を目指して活動しています。今回は、その第一歩目として、妙成寺の周辺の「隠れ見どころスポット」をめぐり、散策しながら歴史に触れていただくための解説板を整備することとしました。

妙成寺を訪れた皆様が、周辺も散策することで、市内西北部の滝谷町〜柴垣町にかけての風景や歴史を楽しんでいただけるようになれば幸いです。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

石川県は能登の入り口「羽咋市」に佇む「妙成寺」

重文十棟、妙成寺

妙成寺の歴史は古く、鎌倉時代の永仁2年(1294年)に開かれて以来、約700年余の歴史を誇る市内屈指の古刹です。

とくに江戸時代初期に入って加賀藩前田家により建てられた本堂をはじめとする建造物は、約400年ものあいだ火事などの災害に遭わず、建立当時の状態を残しています。

寺院は、国指定重要文化財10棟、石川県指定文化財3棟、羽咋市指定文化財1棟で構成され、非常に重厚な信仰空間を体感することができます。

その中でも、北陸では唯一の『五重塔』は妙成寺のシンボルであり、地元からは歴史的な景観として愛着ある「地域の宝」として親しまれています。

このほかにも、書院に付属する石川県指定の名勝庭園、岐阜県揖斐川産出の国歌「君が代」でも謳われる『さざれ石』も見ることができ、歴史あふれる境内が魅力です。

地域の宝を日本の宝として残したい

加賀藩大工の技術の粋

妙成寺の建造物群は、江戸時代初期に、当時一流の技術を有した加賀藩の建仁寺流大工集団によって手掛けられました。

とくに、加賀藩大工の名工と名高い「山上善右衛門嘉広」親子一門も作事に携わり、その優れた技術を知ることができます。

ちなみに山上善右衛門は、妙成寺建立の後、富山県高岡市の国宝として知られる曹洞宗「瑞龍寺」の寺院伽藍も手がけた名工です。

その確かな技術は、長年の激しい風雨にも耐え、平成19年3月に起きた能登半島地震を受けてもびくともしないほどで、現代の私たちを驚かせました。

諸行無常、刻み込まれた400年

しかしながら、400年という歳月は、決して短いものではありません。

その頑強な構造によって長年の風雨や震災にも耐えて来ましたが、境内のほとんどの建造物に用いられている、木の薄板を幾重にも重ねた「こけら葺きの屋根」だけは別。

こけら葺きの屋根は定期的な葺き替えを前提としており、その耐用年数は30年程度とされます。

前回の葺き替えから長い年月が経ち、現在では雨漏りが多発。

いくら頑強な構造であっても、このまま雨漏りが続けば、屋根から浸水した雨水により柱や梁が傷み、いずれは修復不可能なレベルまで腐食が進んでしまいます。

特に緊急性の高かった「三光堂」「書院」の屋根については、それぞれ2021年3月までに全面吹替を行ったものの、残りの多くの建造物でも屋根の葺き替え工事が必要な状況となっています。

この葺き替え工事の費用は非常に高額になり、国・県・市の補助金制度を活用できるとはいえ、妙成寺としての負担も大きく、対応に苦慮しております。

100年後の未来に向けて

火事などの大災に遭わなかったことも幸いですが、妙成寺が建立から400年もの間その姿を失わなかったのは、かつて加賀藩という大壇越(出資者)がいたからです。

加賀藩はたびたび寄進を行い、修理工事を行っています。

その後、明治時代の廃藩置県により加賀藩が無くなったのちは、国や県・市からの補助金や、その地域に住む檀家(だんか)の方々より寄附を集め、今日まで維持してきました。

大正時代には五重塔を組みなおす大規模工事も行われています。

しかし、それより約100年が経ち、近年多発するゲリラ豪雨や豪雪による影響もあり、以前のような「維持」だけでは保たなくなってきました。

このままでは貴重な文化財を未来に残すことが難しく、妙成寺全体が、かつて加賀藩が行ったような大きな規模の修理工事が必要な時期に来ております。

先人たちが永きにわたって葺き替えを定期的に続けてきたからこそ、妙成寺は今日まで文化財として残されてきました。

私たちも今、修理工事を行い、次の100年に残していく必要があります。

文化財を知り、守り、伝える

加賀藩のような大きな出資者がいない今、大規模修理に必要な資金をどうするか?

妙成寺としては、出来るだけ国や県のお金に頼らず、今までのように「お寺と、その地域に住む檀家(だんか)の人々」で力を合わせて乗り越えることが基本だと考えています。

千里浜の浸食問題も同様ですが、『地域の宝』だからこそ、まずは地域の人々で対処していく姿勢が重要なのだと。

しかし、地域に住む人々も減る一方であり、地域の力だけでこの問題を解決することは難しいのが現実です。

今後さらに人が減ることを考えると、お寺と地域の檀家の人々だけでなく、もっと多くの人々の協力が必要な時代になりました。

そのためには、まずは妙成寺がどのような価値を持っているのかを正しく「知る」ことから始まります。

それが、文化財の価値を「守り」、未来に「伝えて」いくことに繋がるのです。

その第一歩として「ふるさと納税型クラウドファンディング」に挑戦します!

妙成寺を「正しく知る」プロジェクト始動!

今回の根本にある『妙成寺を未来に残す』という課題は、解決までの期間が長期にわたる上に、経費は複数の分野にまたがることが見込まれます。

そこで羽咋市では、寄付金の使い道を『妙成寺に関わること』に限定した、ふるさと納税型クラウドファンディングにて寄付を受け付けることとしました。

記念すべき第1弾となる今回のプロジェクトをご紹介します!

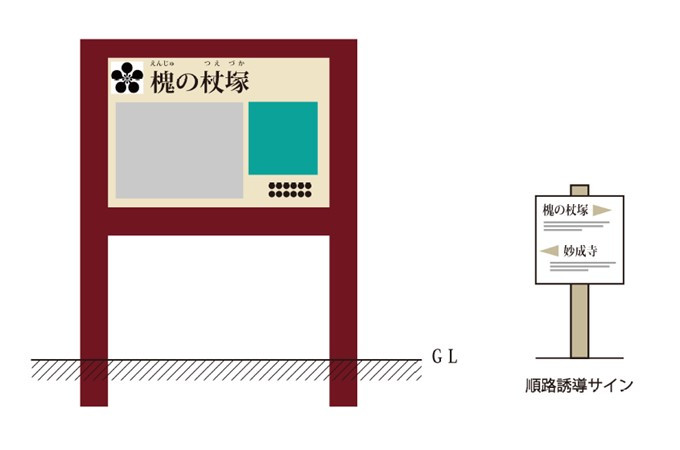

第1弾プロジェクト「妙成寺を取り巻く "伝説" や "隠れスポット" を巡る看板を作りたい!」

妙成寺を未来に残す第一歩目として、今回のプロジェクトでは「妙成寺を "正しく知る" 環境づくり」を目指します。

具体的には、妙成寺を取り巻く "伝説" や "隠れスポット" を巡る【7つの看板】を設置し、妙成寺の参拝と周辺歴史スポットの散策体験を通して、その守るべき価値を知っていただきたいと考えています。

UFOや怪鳥伝説が良く知られる羽咋ですが、それ以外にも多くの伝説があるんですよ!

①槐(えんじゅ)の杖塚

妙成寺の開祖「日像」が愛用の槐の杖を突きたて、『もしこの杖より根が生えるようであれば、この地に寺を建立すべし』と言い残し去った場所です。

その後、杖から根と芽が生じて成長したため、妙成寺を建立することになったという伝説の残る「始まりの地」となります。

700年以上も昔の伝説のため、流石に当時の木は残っておりませんが、現地には何世代目かになる槐の木が石碑と共に立っております。

②滝谷八幡神社

妙成寺から田圃をへだてて北に500m、山門前の道を真っ直ぐ山手に向かうと、左方に見える石鳥居が滝谷の八幡(はちまん)神社です。

神仏分離の以前、八幡神社に祀られる「八幡大菩薩」の本当の姿は、日本の最高神「釈尊(お釈迦様)」であり、法華経の守護神とされていました。

滝谷の八幡神社は妙成寺の鎮守神「蚊寄せ八幡」として知られ、かつて『八幡大菩薩の力によって妙成寺内に蔓延る蚊が全てここに封じられ、無事に妙成寺にて法会を開くことが出来た』という伝説が残ります。

③七面宮と蛇ノ池

妙成寺の黒門より東に400m、小高い丘の上にあるのが「七面宮」です。

正面には法華経を守護するとされる女神「七面天女(弁財天・吉祥天)」、右には仏法を守護する「八大竜王」、左には[眼病で苦しむものを守護し、平癒させる]という眼病守護の「行学朝師(日朝上人)」が祀られています。

この参道の登り口右側を10mほど入った林の中には、かつて広さ30㎡ほど、深さ1m、水深10cmほどの水溜まりがありました。今では水も少なくなり、当時の面影はないものの、この水溜まりは「蛇ノ池」と呼ばれます。

『そこに住むドジョウが七面宮に祈願した眼病人の身代わりになって目が治る』という言い伝えと、実際に『池を掃除したら片目の大ドジョウが何匹も見つかった』という伝説が今もなお残り、明治初期頃まではこの社に祈願したり、水を持ち帰る人も少なくなかったとのことです。

④滝谷門前集落

古来より妙成寺の門前をなす集落です。

現在も檀家の方々が暮らしているため、家などの造りは近代~現代となっているものの、町内に石碑が複数あったり、軒先に "邪" を払う火を灯す「灯篭」が立っているなど、日蓮宗の信仰と習俗が生活に色濃く残っております。

⑤シビラの坂

妙成寺の開祖は日蓮の孫弟子に当たる「日像上人」とされます。しかしながら、実際に妙成寺を建立したのは第二祖である日像の弟子「日乗(満蔵法印)」でした。

その際、地元住民の説得や協力の依頼など、寺院建立に関する実作業を最大限に支えたのが、日乗の叔父で滝谷の領主「柴原法光」です。妙成寺の開山初期を支えた大檀家としても知られ、この地は彼の居館があったとされる伝承地となります。

「シビラ」とは「柴原」の発音がなまったものだそうです。

⑥五重塔遠景スポット

この地点からの眺望は、五重塔建立から400年近く変わっていません。

過去の修行者や旅人が眺めた景色を追体験できる、歴史的・宗教的景観を良好に残す貴重な場所です。

⑦柴原将監舘跡

柴原法光は「滝谷殿」と呼ばれ、一族は妙成寺と日蓮宗教団を守護し続けました。

この地は居館伝承地のひとつで「舘中」の地名が残り、実際に舘を囲んだ土塁遺構の一部が残存しています。

寄付金の使い道

本プロジェクトへのご寄附は全て、「妙成寺周辺の看板設置」および「妙成寺のPR活動」に使用させていただきます。

【注意事項】

・目標金額以上の寄付をいただいた場合、今後の活動を継続するための予算として活用させていただきます。

・集まった寄付金は2021年度の羽咋市市役所の予算に組み込まれ、2021年度中に看板の作成・設置などを行う予定です。

・ご寄付に対するお礼の品は、「受付期間終了後1ヶ月を目途」にお届けいたします。

・本プロジェクトは「All-in方式」での募集となり、目標金額を達成せずに終了した場合でも返礼品をお送りさせていただきます。その場合でも寄附金はお返しできませんので、ご了承くださいませ。

寄付者の皆さまへのメッセージ

本山妙成寺 執事長「山川 知則(やまかわ ちそく)」より

この度は本山妙成寺に興味関心を寄せていただきまして、誠にありがとうございます。

古より受け継がれてきた日本に誇る歴史ある文化を、未来に向けて残していきたいと思っております。

妙成寺は心願成就の寺として知られております。本プロジェクトの開始を含め、心を込めて願ったことは、何かと実現することが多いです。

ささやかなお返しとなってしまいますが、ご寄附いただいた皆様を思い、全身全霊でご祈祷をさせていただきます。

取り組みに皆さまのお力を貸していただけないでしょうか?

応援・ご支援をお願いいたします。

羽咋市教委文化財課より

本プロジェクトは羽咋市としては初めての文化財の保存と活用を題材にしたクラウドファンディングとなります。

自治体の行うクラウドファンディングといえば、「災害からの復興支援」などの緊急度の高いプロジェクトが一般的であり、本プロジェクトのような歴史や文化財を題材としたプロジェクトは珍しいかもしれません。

本プロジェクトは、クラウドファンディングという方法を通して、「人と文化財の関わり方」を考える機会でもあります。

歴史的に、寺院や神社の整備は、財力のある藩主や大名などの出資者が願主となってきました。しかし、文化財は国民共有の財産です。一部の人たちのものではありません。未来に向けて、私たち一人ひとりが関わり続けることで守り・伝えていく方法を見つけ出したいと思っております。

そのためには、「守り伝えるべき価値は何か?」を正確に知ることから始めることが大切です。

今回の解説板の設置によって、寄附者の皆様が妙成寺の価値を知るきっかけになってくれれば幸いです。

妙成寺の価値を広く知ってもらうことで、文化財が地域の魅力を物語る根幹として愛される存在となり、次の100年にも生き続け、ずっと長生きできる仕掛けを作っていきたいと思います。

どうぞ、皆様のご協力をお待ちしております。

お礼の品をご紹介

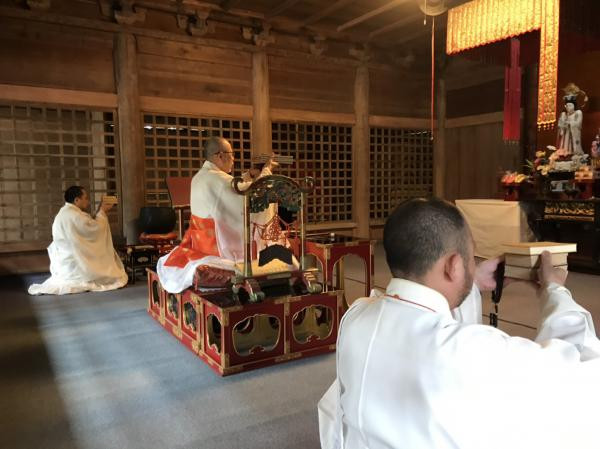

妙成寺より感謝の気持ちを込めて「心願成就のご祈祷」を行います

本山妙成寺 執事長である「山川 知則」より寄付者の皆様全員に、心願成就のご祈祷をさせていただくことになりました。

祈祷とは、僧侶を通して仏様の「法力」を伝えること

日蓮宗では「百日大荒行」という修業を終えた者でなければ、祈祷を行うことができません。それは「祈祷」という行為は、 "仏様" と "人" との間に "僧侶" が入り、仏様の法力を正しく伝えていくものだからです。

しかし、俗世で暮らしながら修業をするだけでは雑念を全て払うことは出来ず、雑念を持ったままでは、正しく法力を伝えていくことが出来ません。そのため、日蓮宗では、俗世から離れ、人との関りも絶ち、極限状態に身を置くことで雑念を払い、霊的なものに感応できるようにしていく修行「百日大荒行」を終えた者のみ、祈祷をすることが出来ると定めているのです。

世界三大荒行「百日大荒行」

百日大荒行とは、毎年11月1日から2月10日の真冬の間に行われる修行です。その100日間は、朝は2時50分に起床し、夜は23時半に就寝。真冬に冷水をかぶる「水行」は1日に7回、供養として頂く食事は朝夕2回で "おかゆ" と "味噌汁" のみ。それ以外の時間はひたすら「読経」を続けます。

「眠い」「寒い」「ひもじい」という常人では耐え難い三重苦の極限状態に身を置きながら、ひたすら我欲を消し、自身の霊的な感応力を高めるのです。

以下の動画は、毎年の元日と1/2に行われる、妙成寺の恒例行事「寒水荒行」の様子です。

百日大荒行を終えた修法師たちが、下帯姿で「水行肝文(すいぎょうかんもん)」を唱え、気合い鋭く冷水を頭から被り、新年の多幸を願います。

ご希望の方には「拝観無料券」や「限定品」も提供させていただきます

本プロジェクトでは「ご祈祷」以外にも以下の品々を返礼品として設けております。

ご寄附の際は、ご希望に沿った内容をお選びください。

拝観無料券(2名様分)

境内を無料で拝観できるチケットを2名様分、お届けいたします。

【営業時間について】

年中無休

4月~10月:8時00分~17時00分

11月~3月:8時00分~16時30分

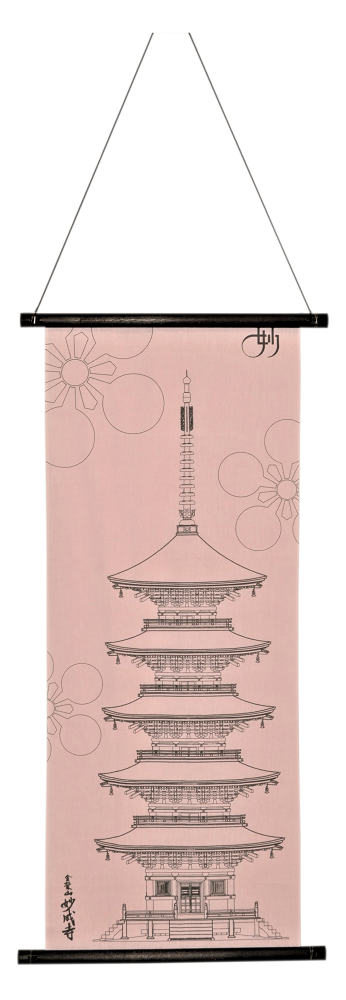

妙成寺オリジナル手ぬぐい(2種)

オリジナル手ぬぐいです。

妙成寺を建立した前田利家の家紋「加賀梅鉢」と「五重塔」がプリントされています。

特に、ピンク生地の五重塔は『大正時代に製図された図面』を元にしており、五重塔の細部まで丁寧に描かれております。

【サイズ】

90cm×45cm

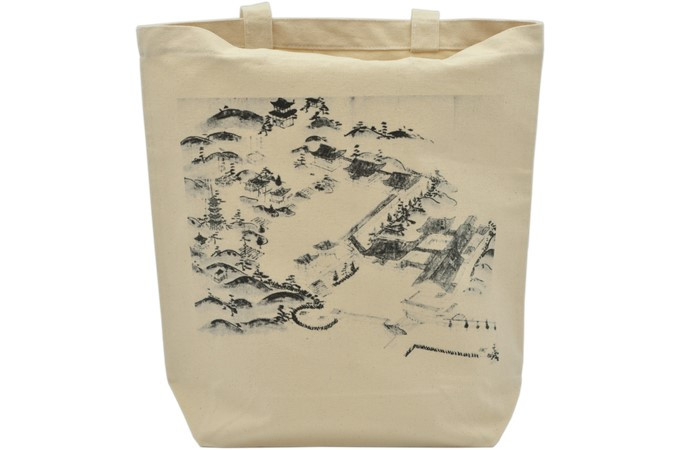

妙成寺オリジナルトートバッグ

妙成寺執事長自身が欲しくて作成したオリジナルバッグです。

表には妙成寺の全景が、裏には五重塔がアクセントとしてプリントされています。

元となっているバッグは頑丈ですので、お買い物やお出かけなど、日常生活にご利用いただけます。

【サイズ】

高さ36cm×横幅35cm、マチ26cm×11cm、持ち手長さ52cm

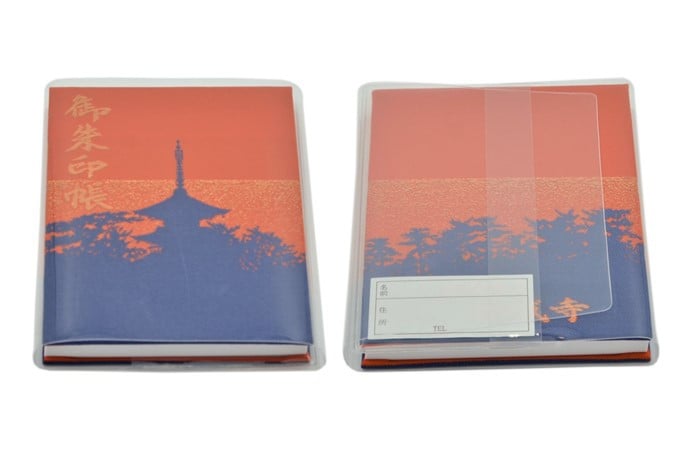

妙成寺オリジナル御朱印帳

五重塔遠景をあしらったオリジナルの御朱印帳です。

透明カバーが付いています。

【サイズ】

26.5cm×22cm

お礼の品一覧

現在進捗情報はありません。

石川県羽咋市

羽咋市(はくいし)は、日本で初めて世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」の石川県・能登半島の付け根部分に位置します。

「羽咋(はくい)」という名前は、神話に由来し、遠い昔、この地域に出現していた”怪鳥”を磐衝別命(いわつくわけのみこと)という皇子が3匹の犬とともに退治。犬が怪鳥の『羽を喰った』ことから、「羽咋(はくい)」という地名が誕生しました。

現在でも、神話にゆかりのある遺跡(古墳)が残されているほか、相撲を好んだ命(みこと)の命日には、「水なし、塩なし、待ったなし」の古式にのっとった二千年の歴史を持つ『唐戸山神事相撲』が毎年開催されています。そのほかにも、古くからの歴史を持つ文化財や勇壮な祭りなど古くからの歴史が息づく場所です。

また、トリップアドバイザー2016で日本のビーチランキング1位にも選ばれた【千里浜なぎさドライブウェイ】は、日本国内ではここだけの全長8kmの海岸線の砂浜を自動車等で走行できる貴重な場所です。

近年では、JA・市・移住者らが一緒になって、安全安心な食の生産地を目指して【無農薬】【無肥料】【無除草剤】による自然栽培農業に取り組んでいます。

皆様のお越しをお待ちしております。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。