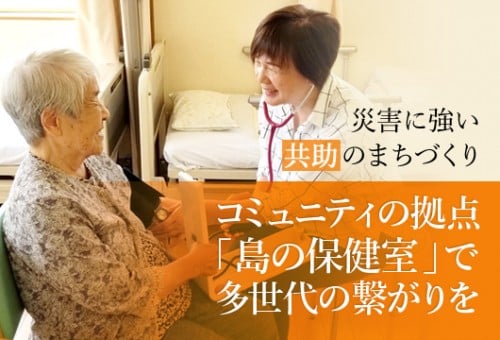

閉鎖された診療所を「島の保健室」として再生させ、災害時にも助け合える人と人とのつながりを構築したい!

カテゴリー:健康・福祉

寄付金額 2,210,620円

目標金額:2,250,000円

- 達成率

- 98.2%

- 支援人数

- 107人

- 終了まで

- 受付終了

愛媛県宇和島市(えひめけん うわじまし)

寄付募集期間:2019年10月1日~2019年12月31日(92日間)

愛媛県宇和島市

愛媛県宇和島市は、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)により今までに経験したことのない甚大な被害に遭いました。

その一方で、ある地域では、災害直後から住民同士が声をかけあい、そして支えあう、いわゆる「共助」の力が大きく発揮され、今もなお宇和島市の復興の支えとなっています。

これは、住民同士が支えあいながら暮らしていこうと開設した地域のコミュニティ拠点を中心とした動きでした。

今回、私たちはこの「共助力」を高めるきっかけとなった仕組みを他地域に広げるため、新たなプロジェクトを立ち上げました。

高齢化と人口減少が進む「九島」で、閉鎖となった診療所を改修し、新たなコミュニティ拠点「島の保健室」をつくります。

今回のプロジェクトを成功させ、今後さらに市内全域に同様の仕組みを展開していくことで、災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。

市として初めて挑戦するガバメントクラウドファンディングを応援してください。

大規模災害時、最も重要なのは「人と人のつながり」

コミュニティが孤立を防ぐ

昨年、宇和島市では誰もが初めて経験する大規模災害が起こりました。

記録的な大雨により、多くの建物や道路、農地が土砂崩れや浸水など深刻な被害を受けました。

また、水道水を供給していた浄水場が壊滅的被害を受け、再建には数年かかる惨状であったため、

別の場所に代替浄水施設を整備することとなりましたが、整備が完了するまでの約1ヶ月間に渡って断水を余儀なくされました。

あまりにも広範囲で甚大な被害であったため、支援が行き届かなかったり、情報の集約や伝達が困難だったりと、様々な混乱が生じました。

そんな中で最も効果を発揮したのは、「人と人とのつながり」でした。

「どこの人がどんなことで困っている」

それをよく知っているのは、行政ではなく、普段から交流のある地域の人たちでした。

いざという時に助け合うことができた、地域のコミュニティ拠点

宇和島市三間地区では、災害直後から行政に頼ることなく、地域住民が主体となって困っている人たちの支援を行っていました。

その活動の拠点となったのが廃園となった幼稚園を再活用して平成29年に開設していた、地域交流拠点施設「もみの木」です。

「もみの木」では、もともと地域住民の交流事業を中心に、介護予防教室や、高齢者の見回り活動などを行う交流施設でしたが、

災害後は「もみの木」に、いつも利用していた住民たちがすぐに集まり、水などの支援物資を住民たちが調達し、住民たちで、普段の交流によって把握していた要配慮者へ配布する拠点として機能しました。

宇和島市三間地区よりも隣の吉田地区の被害が大きかったこともあり、「自分たちでできることは自分たちで」と、「もみの木」で繋がっていた地域のコミュニティを中心として、自然と住民が動き、支援にあたりました。

また、断水の影響で、三間地区全域の「放課後子ども教室」の会場が使用不能となり、夏休みの子どもたちの受け入れ先がなくなってしまいました。

そこで急きょ、子どもたちの居場所として受入れを始めたのも「もみの木」でした。子どもたちが安心して過ごせる場所にするため、地元の女性グループが自発的に手伝うなど、以前より幅広い年代の住民が関わる場所になりました。

いざという時に助け合える地域の繋がりを広げていくために

豪雨災害から1年半が経った今、たくさんの方のご尽力により住民たちの生活は元に戻りつつありますが、宇和島市の復興の支えとなっていたのは、地域コミュニティによる「共助」の力です。

日頃から住民同士が声をかけあい、支え合う「人と人の繋がり」があるということは、いざという時に助け合う基盤となることを、被災地として学びました。

現在「もみの木」では、引き続き「放課後子ども教室」を週に2回で開催しているほか、新しい取組として、多世代が集える地域食堂も始めました。

今ではすっかり住民たちにとって身近な場所となり、困っている人と助けられる人をつなぐ「なんでも相談窓口」としても機能しています。

宇和島市はこの地域の繋がりを広げ、更に強固な繋がりとしていくため、今回のプロジェクトを通じて新たな地域コミュニティの拠点を作ることに挑戦します。

過疎が進む「九島」で、コミュニティの拠点を作る挑戦

閉鎖した診療所を新たな交流の拠点に

「宇和島の楽園」と呼ばれる九島は、周囲が10km程度の小さな島で、古くから漁業やみかんの栽培が盛んです。

ここでは、市中心部よりもずっと近所づきあいが密接で、皆で支えあう地域コミュニティが今も残っています。

平成28年に本土とつながる架橋が開通し、利便性が格段に向上しましたが、これまで当たり前だったフェリー内での島民同士の交流がなくなり、島唯一の小学校が閉校、幼稚園が閉園となったことにより、行事ごとで集まる機会がなくなるなど、昔からのコミュニティが少しずつ変化しているのを島民は感じています。

また、診療所も閉鎖したことで、健康管理に不安を持つ方もたくさんいます。

そこで、三間地区の「もみの木」をモデルとして、旧九島診療所を、島民の交流と健康づくりの拠点となる「島の保健室」にリノベーションすることにしました。

■2020年春の開所を目指して

寄附金の使い道

旧診療所を改修するための工事費用の一部として大切に使用させていただきます。

・内装改築費用

・LED/バリアフリー化工事費用

・電話回線工事費用

・PC工事費用

※目標金額に達しない場合でも、自治体の負担により事業を実施します。

島民たちが気軽に立ち寄っておしゃべりできる交流の場

診察室は、介護予防事業を実施したり、島民がイベントなどで使用できるスペースに、待合室は島民たちが気軽に立ち寄っておしゃべりできる交流の場にします。

ここには、看護師が常駐して血圧測定や健康相談を行うとともに、積極的に島民のお宅に訪問して、顔の見える関係を築きます。

また、定期的に健康体操などを開催して島民が通うことで、自然と島民同士の交流の場となり、体調のことに限らず、普段の生活の困りごとなども気軽に相談しあえる場になります。

島民が主体的に活用方法を考えます

▼事業実施のスケジュール

・2020年3月~:完成

・2020年4月~:「島の保健室」開設

介護予防事業からスタートし、住民が日ごろから集まれる場所としての利用を開始。

あわせて住民が地域の困りごとと、島民に出来ることについて協議を行い、島民による支えあいの具体化について検討していく。

・2021年4月~ 「島の保健室」の機能として「なんでも相談窓口」を開設。

地域で解決できる島民の困りごとについて受付を行う。

地域の困りごとを地域で解決する仕組みを

この土地で安心して生きいきと暮らすために

島の保健室の健康づくり活動により、まずは元気な島民を増やします。

そして、いずれはここに「なんでも相談窓口」を開設することも考えています。

困ったことはとりあえず相談し、島民たちの連携によりそれを解決していく、そういった支えあいの拠点にしていきたいと思っています。

支えあいの活動の中で、いつもは支えられる側だった高齢者が、小さい子どもの遊び相手になったり、子どもたちが障がいのある方のお手伝いをしたりすることも想定されます。

「支える側」と「支えられる側」が固定されず、どんな立場の人も「必要とされている」と実感できる場所となり、島民の元気に繋げていきます。

また、こうした日頃から住民同士が声をかけあえるコミュニティの拠点を通じて、いざという時にも助け合える人と人との強固なつながりを構築したいと考えています。

事業に携わる方の思い

宇和島市 市長 岡原 文彰

■地域共生社会の意義

昔は当たり前だったご近所同士での支えあいが、今ふたたび見直されていますが、こうした地域の宝が、時代の流れとともに失われ始めているのも事実です。

当市では、地域のコミュニティを守り、共に支えあう社会である「地域共生社会」を実現する取組を、数年前からはじめています。

平成29年度に初めて「地域共生社会」の拠点を開設した三間地区では、昨年の豪雨災害時、被災直後から住民共助による復旧支援活動の分野において、大きく機能しました。

こうした経験から、この取組を他地域にも水平展開していく必要性を改めて確信するとともに、頻繁に大規模な災害が発生している昨今、市全体、ひいては日本全体で地域力の向上が求められていると感じています。

今回、プロジェクトの舞台として選んだ九島地区での挑戦を成功させ、少しでも早く他地域でもこの取組を実施していきたいと考えておりますので、みなさまのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

社会福祉法人正和会 事務局長 清水祥平さん、地域づくり推進室長 兵頭昭彦さん

■この土地の良さを守りたい

九島は、日本全国のどこにでもある島の漁村です。

しかしこの島には、日本の原点・日本人の心の故郷がある気がしてならないのです。

驚いたことに、この島では認知症のお年寄りが独居で暮らすことができます。

隣のおばちゃんが食事を作ってあげたりと、いつも気にかけているからです。

漁師が、とれた魚をご近所さんの冷蔵庫に入れておいてあげると、お礼に野菜やみかんをもらったりします。

毎日いたるところで井戸端会議(人が自然に集まってくるので、「たまり場文化」といいます。)が行われ、いつの間にか島の外から散歩に来た人も仲間に入っていたりします。

そんな、人と人との距離が近く、みんなで支えあっているこの島ですが、時代の流れとともに、みんなが集う機会や場所が減ってきました。

今回、私たち社会福祉法人正和会と島民の方たちとの定期的なワークショップにより、地域の困りごとの抽出を行い、この地域にとって何が必要かを考えました。

そして、2ヶ年で、隣接する旧診療所と旧小学校をリノベーションし、さまざまな事業を実施しようと計画しています。

今年度は、まず旧診療所を活用して「島の保健室」をつくります。

健康増進や病気の早期発見と予防に役立てて、「島を丸ごと元気にする!」のが使命です。

この島の魅力を後世に残していくために努力してまいりますので、みなさまの温かいご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

住民の声

地域づくり協議会女性部のみなさん

橋がかかる3年前までは、フェリーで本土へ渡ってたんですが、フェリーを待つ間や、乗っている間、一緒になる人たちとおしゃべりして、自然とみんなの状況を知ることができていたものです。

車ですぐに街なかに行けて便利になったけど、島の暮らしが変わってきたのも感じています。

「島の保健室」には、みんなが定期的に集まって、以前のように自然と情報交換ができる場所になったらいいなと思っています。

子どもからお年寄りまで、みんなで一緒に体を動かせるようなイベントをしたり、子育てサークルの場所に使ったり、今の時代に必要なことができるように、島のみんなでいろいろと考えて活用していきたいです。

診療所がなくなって、気軽に病院に行けなくなったので、保健室に看護師さんが常駐してもらえるのもありがたいです。

せっかく橋ができて、たくさんの人が島に来てくれるようになったので、島外からも利用する人が来て、にぎやかな場所になったら嬉しいですね。

寄附者の皆様へ

宇和島市からのメッセージ

本プロジェクトに興味を持っていただき、本当にありがとうございます。

世の中が便利になっていく一方で、人と人とのつながりは希薄になっていきます。

しかし、災害時には、いつも利用するサービスや、離れた場所にいる親族や友人にはどうしても頼ることができない事態に陥ることがあります。

人を救うことができるのは、やっぱり人なのです。

地域のコミュニティの強化は、この先、全国どこでも重要になる取組だと思っています。

どうか、本プロジェクトの趣旨にご賛同いただき、お力添えをいただきますようお願いいたします。

-

2020年01月03日 14:36

みなさま、ご協力ありがとうございました!!

たくさんの温かいご寄附をいただき、本当にありがとうございました。

また、心のこもったメッセージも、一つ一つ読ませていただきました。

みなさまのお気持ちは、必ず、九島の住民や「島の保健室」に携わる方々にお届けします。

そして、春からの「島の保健室」開設に向けて、頑張ってまいります。

引き続き、温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

愛媛県宇和島市

宇和島市は、愛媛県の南部に位置する伊達十万石の城下町です。

穏やかで美しい宇和海での養殖がさかんで、真珠と真鯛の生産量はなんと日本一!新鮮な海の幸を使った郷土料理は絶品です。

また、日本有数のみかんの産地で、約40種類もの品種が栽培されているため、ほぼ一年を通して何かしらの柑橘類は収穫されています。

現存12天守の1つに数えられる宇和島城は国重要文化財に指定されており、均整のとれた美しい姿は多くの人々を魅了しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。