難病の子どもたちを治療するために~免疫抑制剤のいらない膵島移植を目指して~

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 41,504,000円

目標金額:20,000,000円

- 達成率

- 207.5%

- 支援人数

- 865人

- 終了まで

- 受付終了

佐賀県NPO支援(さがけん えぬぴーおーしえん)

寄付募集期間:2015年11月20日~2015年12月31日(42日間)

佐賀県 NPO支援

現在の移植医療では「免疫抑制剤」が不可欠ですが副作用があるだけでなく非常に高額な医療費がかかります。

今回のご寄附のお願いは、膵臓(すいぞう)の機能の一部が突然働かなくなる難病「1型糖尿病」を「免疫抑制剤」を用いることなく膵島(すいとう)移植で治す研究費の支援です。

前回のプロジェクトでご寄附をお願いいたしましたバイオ人工膵島移植を現実的な治療とするための研究です。

佐賀県庁のふるさと納税の選べる使い道の一つに、特定のNPO支援があります。

今回はそのなかのひとつ、認定NPO法人「日本IDDMネットワーク」への寄附募集となります。

お礼のメッセージ(理事長 井上龍夫)

昨年11月20日からの42日間という比較的短いプロジェクト期間ではありましたが、驚くほど多くの皆様からのご支援をいただき、この佐賀県庁の「ふるさと納税」を通じて、目標の2倍の4000万円を越えるご寄付をいただきました。日本IDDMネットワークを代表して心からお礼申し上げます。

私たちは昨年、組織の創立20年目となり、さらにこの10年間は究極のゴールとして「1型糖尿病を『治る』病気にする」を掲げて研究支援・推進の活動を進めてきました。昨年の6月と11月の2回のふるさと納税を通じてのご寄付のお願いは、現在その「治る」の実現に最も近いと言われる、患者が失った膵臓の機能をバイオ技術で復活させる研究へのご支援でした。この昨年の2回の目標達成により、今年は国内の複数の研究機関によるバイオ人工膵島プロジェクトへの研究助成を確実に実施してまいります。

私自身は患者の父親です。25年前、当時7歳の息子に背負わせたこの1型糖尿病という重荷を何とか下ろしてあげたいとの気持ちで、これまでこの団体の活動を進めてきました。1年前にはまだかすかに見えていた希望の光でしたが、この度の皆様からの強力なご支援により、はっきりとゴールが見えてきたように思います。

この「ふるさと納税」によるNPO支援を実現していただいた佐賀県庁に、そしてご寄付をいただいた全ての方々にあらためてお礼を申し上げます。 これからも私たちはゴールの実現に向けて邁進してまいります。今後も皆様からの大きなご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

認定特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

1型糖尿病(小児糖尿病)を知っていますか?

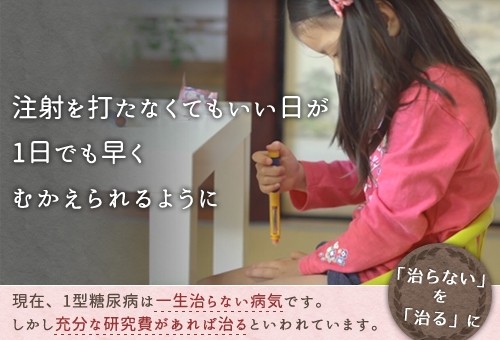

特定NPO法人日本IDDMネットワークは、1型糖尿病を「治らない」病気から「治る」病気にするため活動しています。

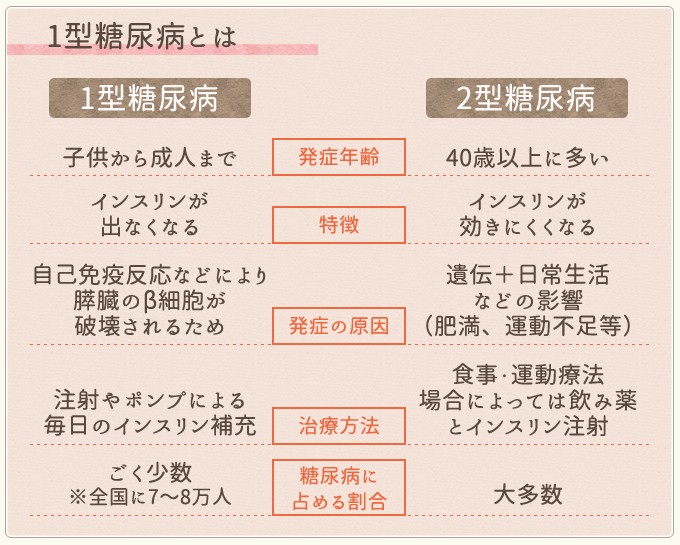

糖尿病には大きく分けて「1型糖尿病」と「2型糖尿病」の2つがあります。一般的に「糖尿病」といえば、いわゆる生活習慣病(遺伝的要因も含む)とも呼ばれる「2型糖尿病」を指します。

「1型糖尿病」は生活習慣に関係なく、ある日突然体内でインスリンが生成できなくなってしまう自己免疫性疾患です。

子供のときに発症することが多いため、小児糖尿病とも呼ばれています。

発症した子供は、遊び盛り食べ盛りな年頃であっても、食生活・運動・日常生活に色々な制限を余儀なくされます。

さらに、失明や腎不全、心筋梗塞、下肢の切断などの合併症のリスクと付き合わなくてはなりません。また、患者は生命保険に入ることができません。

実際、糖尿病患者の99%は2型糖尿病です。1型糖尿病の認知度がまだ低く、患者やその家族は社会での偏見や誤解に悩まされています。

1型糖尿病の治療法は、膵臓や膵島(膵臓内のインスリンを作り出す細胞)の移植を受けるか、「インスリン」を注射またはポンプにより毎日補充し続けるほかにありません。

今はポンプや新型の注射器のおかげでだいぶ便利になりましたが、まだ古い型の注射器しかなかった昭和50年代以前は、泣き叫ぶ子供を押さえつけ毎日注射を打っていました。両親もとても辛く悲しかったです。

患者の父親としての体験

~I・Kさんの体験談~

ある日を境に3歳の娘の元気がなくなり、診断の結果、娘の病気は難病の”1型糖尿病”と知りました。

日に日に元気がなくなっていく3歳の娘

娘が発症したのは3歳のときでした。幼稚園に行きたくないと言って、食卓の丸テーブルに座り込んでしまいました。

私は、さぼりは許せないとの思いで怒鳴りつけたことを今でもはっきり覚えています(後にこれが糖尿病性昏睡だと知りました。娘には本当に申し訳ないことをしました。)

その後、日に日に元気がなくなり、熱はないのにうとうと寝込んでしまいました。

近所のかかりつけの先生の所に行くと、血糖値だったと思いますが異常だと言うことで、すぐに大きな病院で診てもらうことを勧められました。

娘は一生毎日注射をしなければならない

ちょうどその時、東京へ出張したのですが、新宿の紀伊国屋書店で糖尿病に関する本を読みあさり、「インスリン依存型(1型糖尿病)」と「非依存型」があり、依存型は一生注射が必要であることを知り愕然としました。

小田急線の電車の中で購入した本を読みながら、娘の症状が何でもかんでもインスリン依存型に当てはまるので、どこか一つでもあてはまらない所がないかと必死で探したものです。

帰ってから大学病院へ連れて行くと、即入院、今夜が峠、今夜を乗り越えても一生注射するしか生きる道はないとの説明でした。病院から見たあの時の山の景色はとても暗く見えました。

特に毎日の注射から逃れられないと聞いたときは、正直言ってここで死んでくれた方がましだと思ったくらいです。

その後、病院での一ヶ月の糖尿病教育等を経て何とか退院となったのですが、不安は残り、主治医の先生にも「同じ病気の患者・家族の会みたいなものはないですか」と尋ねました。

当時は私の住む地域にはこうした会はありませんでしたので、その半年後に主治医の先生に協力をお願いして、同じ患者・家族同士で話す機会を作っていただき、とても不安が和らぎました。

現在では、サマーキャンプや様々な行事を通して、先生や患者・家族の皆さんと家族ぐるみでおつきあいができ、たいへんありがたく思い、こうした患者・家族会に何らかの形でお手伝いしたいと頑張っています。

また、今では娘がそばにいてくれて心から良かったと思っています。皆さんも発病した時のショックは相当なものだと思いますが、きっと…

病気に立ち向かって行く

娘は今小学校6年生で、思春期の入り口にさしかかりここ数年血糖コントロールはあまり良いと言えません。

これから進学、就職、結婚、合併症という経験したことのない問題にぶち当たることを考えると確かに不安ですが、こうした不安がなくなるような社会にいかにして行くべきかと前向きであることが、今年のサマーキャンプの感想で初めて実感できました(もっとも全ての子供達がそうだとは言えないでしょうが)。子供達に負けないように前向きに病気に立ち向かわねばと思っています。

日本IDDMネットワークには全国の患者、患者の家族から多数のメッセージが届いています。

13歳の男の子(患者)

「発病してまだ1年もたっていませんが困っている事がたくさんあります。僕も頑張るので研究を頑張ってください。」

1型糖尿病の娘を持つお母さん

お菓子をあげると、必ず「全部食べていいの?」と聞く娘。 「すいぞうがこわれたから1型糖尿病になったんだよ。」と言う娘。(言うようにしてしまった自分が情けないのですが)彼女の為にがんばります。

1型糖尿病の息子を持つお母さん

仕事をしながらの子供の体調管理は考えていたより難しく、予測できない体調の変化に戸惑ったり途方にくれたりしながらバタバタと駆け抜けてきた6年間でした。このたび偶然インターネットで皆様の活動が目に留まり、私たちはここでもこのような形で支援して頂いていたのだと、胸が一杯になりました。

1歳8ヶ月の息子が発症したお母さん

1歳8ヶ月の息子が発症し目の前が真っ暗です。退院後の生活は想像できません。良きアドバイスをどちらで受けることができますか?お願いします。

1型糖尿病の4歳の娘を持つお母さん

娘が発症してから2年半があっというまに過ぎました。毎日血糖値をにらみながら何とか過ごしてきました。娘が4歳になった今、改めていろいろ勉強したいと思い、1型糖尿病お役立ちマニュアル等を注文させていただきました。彼女をしっかりサポートできる親になりたいです。

1年前に発症した20代の方(患者)

私は一年前に1型糖尿病になりました。24歳の誕生日を迎えた後に…悲しくて、毎日泣いてました。でも周りの支えや気持ちを入れ替えて、今は毎日笑っています。前を向いて、頑張りましょう!!

免疫抑制剤の副作用、ドナーの確保を気にしない移植ができる未来を目指します。

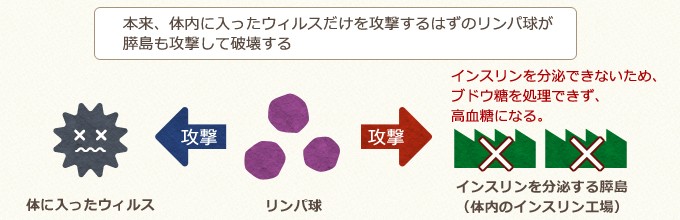

1型糖尿病の原因とは

1型糖尿病は、インスリンを唯一分泌できる膵島が破壊されてしまう病気です。破壊されると、自然復活することがないため、不治の病と言われています。

課題がある現在の治療法

1型糖尿病の治療法は一般的に2つあります。

しかし、根治が期待できそうな「膵島(すいとう)移植」もいくつか課題があります。

1.亡くなった方からの臓器移植のため、移植できる人数が少ない

2.拒絶反応を抑える免疫抑制剤による副作用が少なからずある(※)

3.移植をしてもインスリン投与の必要がない期間が長く続かない(3年程度)

※免疫力が半分くらいに落ちると言われています。

子供はもちろん、大人も積極的にできる治療法ではありません。

課題をクリアできる希望の光”バイオ人工膵島移植”と“カプセル化技術”

ヒトからの移植は数や副作用などの課題がありますが、バイオ人工膵島移植であれば課題を克服できます。2015年6月から10月までにおこなっていたプロジェクトは、この研究プロジェクトを継続するために行っていました。

この治療法は、無菌状態の環境で育ったヒトへの移植に適した清潔なブタから「膵島」を取り出し、「免疫抑制膜のカプセル」で包んで、患者の体に移植する治療法です。

1.移植できる臓器の数が多い

2.免疫抑制膜のカプセルのおかげで拒絶反応がないため、免疫抑制剤が必要ない

3.インスリン投与の必要ない期間が長く続くことが期待されている

4.カプセルを用いることにより、手術・投与が手軽にできる可能性がある

このように、今までの課題をクリアできる可能性があります。

ブタからの臓器移植は世界中で盛んに研究・注目されており、最もヒトへの臓器移植が期待されている動物です。最近も研究が進んだというニュースが発表されました。

カプセル化技術を研究・実現すること、1型糖尿病以外の病気への活用も期待できます。

みなさんのふるさと納税を活用して、10年後の2025年に1型糖尿病の根治を目指します!

佐賀県庁のサポートで進めてきた、ふるさと納税を活用した根治プロジェクトは、みなさまのご寄附により昨年と今年で計5,000万円以上のふるさと納税による寄附が集まりました。

みなさまのおかげで、根治に向けたプロジェクトを実施・継続させることができています。

引き続き、みなさまのご協力をお願いします。

認定特定非営利活動法人 日本IDDMネットワーク

日本IDDMネットワーク法人化10周年を経た2011年1月、NPO、企業 、研究機関等各界の人たちが集い、1型糖尿病「治らない」から「治る」 -“不可能を可能にする"- というこの取組に対してたくさんの人の"参加"を訴える、100人委員会がスタートしました。ノーベル賞を受賞されたiPS細胞研究の山中伸弥先生、幹細胞研究の第一人者である西川伸一先生、日本初の膵島移植手術を成功させた松本慎一先生など多数の方がこの病気を支援する100人委員のメンバーです。

寄附金額に応じて、お礼の品を一つお選びいただけます。

今回もプロジェクトに賛同頂いた佐賀県の生産者・事業者の皆さんからのお礼の品をご用意しました。いずれもこだわりの一品です。

※ご寄附された金額以下のお礼の品をお選びいただいても結構です。

※ご寄附の回数に制限はございません。

年末にかけてご寄附される方へのお願い

入金日にご注意下さい!

2016年度の税控除は2015年1月~12月のご寄附が対象になり、年内のご入金が必要です。お早めの手続きをよろしくお願いいたします。

本ページからお申込みの場合、クレジットカードでのご入金は年末まで可能ですが、 納付書払い、現金納付、口座振替をご希望の場合は書類送付の手続きがございますので、 12月13日頃までにお申込み手続きを終わらせていただきますよう、よろしくお願いいたします。

お申込みは13日以降も年末まで受け付けておりますが、申込状況によってご入金の処理が年明けになる可能性がございますこと、事前にご了承ください。

◆クレジットカード決済の場合

クレジットカード決済は年末まで有効ですが、仮にお手続きでエラーが出た場合、年内のご入金が完了しない可能性がございます。佐賀県庁は年末年始閉庁し、エラーの際には年明けのご連絡になります。確実にお手続きいただくには、お早めの決済をよろしくお願いいたします。

-

2024年04月11日 10:27

ブタ膵島移植 臨床研究へ(読売新聞掲載)

2024年4月10日読売新聞の一面に、ご支援をいただいた「バイオ人工膵島移植

(膵島補充療法)」の記事が掲載されました。

霜田雅之国立国際医療研究センター・膵島移植企業連携プロジェクト長は「免

疫抑制剤を使わないで済む可能性が高く、体への負担も軽い。インスリン注射な

しで生活できる治療を目指したい」と語っておられます。

このプロジェクトリーダーである松本慎一神戸大客員教授は、「ブタのインス

リンは、薬として広く使われてきた歴史があり、十分な効果が見込まれる」と語っ

ておられます。

当方の理事長岩永は「患者は子供の頃からインスリン注射を毎日打たなくては

ならず、本人も家族も負担が大きい。いつか治る病気にしてもらいたい」と2025

年の実施に向けて大きな期待を寄せています。

研究資金が皆様からのふるさと納税などによる寄付であることにも触れられて

います。

詳細は読売新聞をご覧いただければ幸いです。

タイトルは「糖尿病患者にブタの膵臓組織を移植、国際医療研など臨床研究…

特殊カプセルに包み拒絶反応を防止」です。

引き続きご支援をよろしくお願い申し上げます。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2022年08月05日 09:40

【記事掲載のお知らせ】バイオ人工膵島移植のCPC(細胞加工施設)をご紹介します。

1型糖尿病根治に最も近いと言われるバイオ人工膵島は「ブタの膵島を特殊なカプセルで包む」という過程が必要であり、その加工を行うのが細胞加工施設(Cell

Processing

Center、以下CPC)です。多くの方からいただいたご寄付により、2019年3月、国立国際医療研究センター内にCPCを建設することができました。

バイオ人工膵島移植にはCPCが必要であること、そこで移植に必要な作業をすることはなんとなくわかっていましたが、実際にどのようなことをするのか、そしてまだ不足しているものがあるのかを、国立国際医療研究センター研究所の霜田雅之先生にうかがいました。

ネイル(手袋に穴が開く)やつけまつげ(落ちるとまずい)をしているとCPCには入室できないなど、今まで知らなかった情報も教えていただきました。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2022年06月09日 16:15

【イベントのご案内】サイエンスフォーラム2022 日帰りで受けられる膵島移植を目指して

多くの皆様にご支援いただいた「バイオ人工膵島移植プロジェクト」は、ついに「治験(臨床研究)」を目指す段階に到達することができました。

サイエンスフォーラム2022では、2025年の根治に向けて、そしてさらにその先の“希望する全ての1型糖尿病患者が、日帰りで受けられる膵島移植手術”を目指して、バイオ人工膵島移植実現を目指す研究者からその進捗と思いをお話しいただきます。

サイエンスフォーラムは2022年6月18日(土)開催で、お申込みいただいた方は2週間WEBで視聴可能です(オンデマンド配信)。

当日参加可能な方も、当日視聴できない方も、ぜひサイエンスフォーラムにお申し込みください。

サイエンスフォーラムの見どころ紹介として、研究者の方々による研究の概要紹介も掲載しています。

見どころ紹介もぜひご覧ください。

▼サイエンスフォーラムの見どころ紹介

[https://press-iddm.net/diabetes/iddm/5681/]

▼サイエンスフォーラムの詳細・お申込み

[https://japan-iddm.net/sympo_2022_tokyo/]

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

佐賀県NPO支援

佐賀県のふるさと納税は、皆さまが支援したい佐賀県内のNPO等を指定して寄附することができます。お返しの品は指定されたNPO等が自らの創意工夫で送ることで、県の事務経費を抑え、できる限り多くの額を指定されたNPO等にお渡しし、“自ら考え行動する自発の地域づくり”を応援しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。