今日を生きるこどもたちを支えたい。「こども宅食」で孤立と貧困の問題に挑む。

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 10,565,000円

目標金額:20,000,000円

- 達成率

- 52.8%

- 支援人数

- 180人

- 終了まで

- 受付終了

佐賀県NPO支援(さがけん えぬぴーおーしえん)

寄付募集期間:2025年7月1日~2025年12月31日(184日間)

佐賀県NPO支援×こども宅食応援団

こどもの貧困、孤独な子育てなど、子育て世帯を取り巻く課題は多様化しています。

「こども宅食」は、経済的に厳しいなどの困りごとを抱えた子育て家庭に、食品等を定期的にお届けすることで少しずつ関係を築きながら、必要な支援につなげたり、地域での見守りを行う事業です。

こども宅食応援団は、「こども宅食」の取り組みが全国各地で実施される未来を目指して、こども宅食の普及活動を行っており、約300団体まで広がりました。

地域や業界を超え、想いに共感する皆さんと共に「孤立を生まない社会」を目指しています。引き続き、みなさんの温かいご支援をお願い申し上げます。

地域から孤立し、SOSが見えない親子がいます。

従来の支援につながることができない、親子の現状

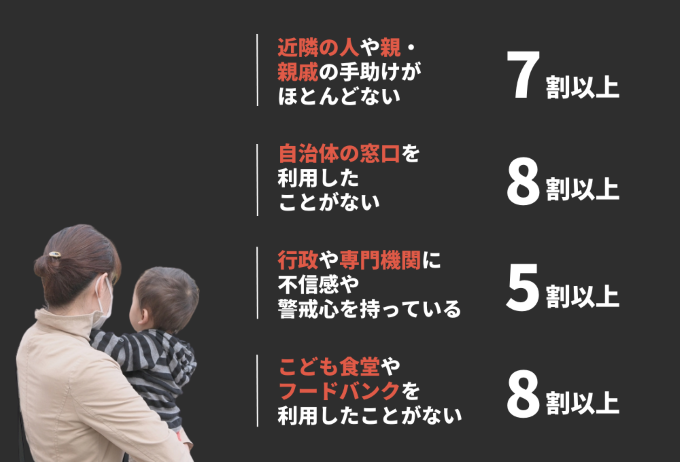

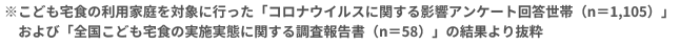

経済的な困窮、心理的な障壁、周囲の偏見など、様々な要因が複雑に絡み合うことで、苦しい状況に置かれても、誰にも頼ることができず、孤立していきます。

こども宅食を利用するご家庭に実施した調査では、その多くが経済的な困難を抱えているものの、既存の支援メニューのほとんどを利用しておらず、支援が本当に必要とする人に届いていないことが分かっています。生活課題が増大する中で、困難を抱える親子が孤立するリスクはますます高まっています。

「こども宅食」をきっかけに、困りごとを抱えた親子とつながる

このような課題を解決するべく、地域のボランティアなどが家庭に出向き、直接支援を届けていくために生まれたのが「こども宅食」です。

様々な困りごとを抱えた子育て家庭に、定期的な「食のお届け」を実施し、LINEや配送時の対面によるやりとりから、少しずつ「つながり」を育てていきます。

そして、日々のコミュニケーションから、家庭の状況を把握したり、状況が悪化する予兆を見つけ、必要な情報や適切な支援につなげることを目指しています。

こども宅食が目指しているのは、親子を支援することだけではありません。

支援団体から家庭に出向き、つながる「アウトリーチ」の仕組みを全国に広げ、

孤立する家庭の身近に、困りごとや状況の悪化に気づき・「伴走する人」を増やすこと。

そして、親子の近くで暮らす人々がそっと寄り添い、つながり、声をかけあい、

どんな人も「誰かに頼っていいんだ」と、思えるようになること。

私たちが目指すのは、そんなふうに、すべての子育て家庭のとなりに

たくさんの「ぬくもり」がいっぱいに溢れる未来です。

こども宅食応援団の全国普及活動

2024年11月、47都道府県すべてで「こども宅食」を実施することができました。

皆さんがそれぞれの地で、地域に根差した活動を行っています。

利用家庭の声

物価の高騰で生活が苦しい。親の私は1食減らしている。長期休みになると、食費が倍近くかかるので凄く助かります。

ミルクもオムツも高いので、大人の食費を抑えたり、オムツ替えの回数を泣く泣く減らしたり。

生活の苦しさと、妊娠中の体の変化、初めての子育て...毎日ひとりでは不安ばかりでしたが、身近で相談できる人がいることがとても心強く、

前向きな気持ちで子育てすることができました。

配送してくれるボランティアさんが 「元気にしてる?」「勉強してる?」と

お声がけをしてくれるので、こどもも懐いています。

ささいなことですが、 職場と学校の往復で地域の人との接点がない、自分たちにとってはうれしいことなんです。

2025年7月実施ご家庭の声を聞いて実施した「夏休み給食便」

テレビ東京「テレ東BIZ」2025年8月

夏休みに深刻化する“子どもの貧困”その実態とは【経済記者インサイト】

こども宅食応援団が取り組んだ「夏休み給食便」※について、メディア媒体を通じて沢山の方にご覧いただきました。

(※2025年7月に実施した、全国の困りごとを抱える子育て家庭 約1.2万世帯に、政府備蓄米合計12トンをはじめとした食品などを届ける緊急支援プロジェクト)

こども宅食は、地域や業界を超えてさらに協働の輪を広げています

近年、虐待死や乳幼児遺棄など辛いニュースも後をたたず、妊娠期から早期の課題解決と支援が求められています。

そこで、産前産後に困りごとを抱えた家庭へ訪問し、無料でオムツや日用品を届けながら相談援助を行う「こども宅食赤ちゃん便」を開始しました。

佐賀県でのトライアル事業からスタートし、2024年度は全国で計7団体の助成先団体の事業の立ち上げや、継続的な事業実施に向けた伴走支援を実施。各地で赤ちゃん便の取り組みが実施されました。

全国の自治体・こどもに関連する活動を行っている民間団体1000カ所へ、「子育て世帯へのアウトリーチ支援調査」をフローレンスと共同で実施しました。

結果、こども宅食は子育て世帯の安心感や児童虐待の予防や発見に寄与し、今後より一層必要だと効果・必要性が認知されている一方、様々なリソース不足が大きな問題であるとわかりました。

こうした結果を受け、全国の自治体・民間団体向けに、「官民連携によるアウトリーチ支援を考える」セミナーも開催。当日は217名もの方々にご参加いただき、自治体と民間団体が協働する先進事例や具体的な財源をご紹介しました。

ふるさと納税でできること

ご寄付いただいたふるさと納税はすべて「こども宅食」などの、孤立の課題を抱える親子へのアウトリーチの普及活動を通じて、全国の親子のために使います。(団体の運営支援・広報活動、法人運営費を含む)

「孤立を生まない社会」をつくるために、皆さんの支援が必要です。

こども宅食応援団は、ふるさと納税の寄付金によって支えられ、設立7年目となります。

2018年活動開始当時は、まだほとんど知られていなかった「こども宅食」も全国に広がり、

2024年秋には、皆さんのご支援のおかげで、全国47都道府県での実施されることになりました。

実施団体と、丁寧に連携した普及活動により、親子の支援に携わるさまざまな人々へ

「こども宅食」の価値と実践を伝えることで、こども宅食を導入する地域・団体は全国各地で、増えています。

しかし、私たちが目指すのは、多様な皆さんと一緒につくる「孤立を生まない社会」です。

各都道府県に、複数の団体さんが生まれて、全域をカバーしていかなければなりません。

全国津々浦々で、こども宅食がこどもたちのためにお家のドアをノックできる体制を目指したいと考えています。

まだまだ、そういう状況には到達できていません。

日本のこどもの相対的貧困は、約200万人。こども宅食をはじめとした、伴走支援型の福祉事業は、全国で不足しています。こども宅食を広め、こどもたちを救うためには、これからも寄付者の皆さんの支援が必要です。

FAQ

Q.なぜ、こども宅食応援団への寄付は、佐賀県へのふるさと納税になるの?

A:こども宅食の全国普及活動を後押しする支援制度が、佐賀県にあるからです。

佐賀県は、NPO活動がとても盛んで、県がNPOを誘致したり、NPOが活動しやすい環境をつくっている、「NPO先進地区」ともいえる場所です。こども宅食応援団は、文京区で始まったこども宅食を全国展開するため、佐賀県に拠点を置き、2019年1月から佐賀県内で説明会を開催し、県内から助成や伴走支援を希望する団体を公募しました。現在は、支援対象を全国の地域へと拡げ、こども宅食の実施団体への様々な支援を行っています。

Q. こども宅食への寄付(ふるさと納税)はワンストップ特例の対象になるの?

A:対象になります。希望される寄付者の皆様に佐賀県からワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)をお送りしております。

ワンストップ特例の利用条件については総務省HPをご確認ください

私は佐賀県民だけど寄付(ふるさと納税)できるの?

A:できます。県外の方と同様、通常の手続きを行うことで、ふるさと納税による税額控除を受けられます。

Q. もっと詳しいふるさと納税の手続きの方法を教えてください

A:寄付完了から1か月程度で佐賀県から、お礼状、寄附金受納証明書、(ご希望の場合)ワンストップ特例申請書、申請書の記入例等をお送りいたします。

「ワンストップ特例申請書」は、確定申告をせずに寄付控除を受ける場合に必要となります。記入例に従ってワンストップ特例申請書を作成し、マイナンバー及び本人確認書類の写しと共に、【2026年1月9日(金)必着】までに下記窓口にご返送ください。なお、ワンストップ特例の利用には条件があります。

〒840-8570

佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

佐賀県 県民協働課 ワンストップ受付あて

電話:0952-25-7374

代表あいさつ

こども宅食応援団代表理事 原水敦

こども宅食応援団が誕生して、まもなく8年を迎えます。

「こども宅食」の輪は全国47都道府県に広がり、約300団体で実施されるまでになりました。

これはひとえに、各地で活動を続ける団体の皆さん、支えてくださっている自治体・企業、そして寄付者の皆さんのお力添えのおかげです。心より感謝申し上げます。

一方で、近年の物価高騰は家庭を直撃しています。その苦しい状況を誰にも言えず、困りごとを抱えながらも、周囲に気づかれず孤立してしまう親子が増えています。

私たちには、もっとアウトリーチを届ける力が必要です。

そのために、地域や業界の垣根を超え、多様な人々と協働しながら、孤立を見逃さない社会を皆さんとともに実現していきたいと考えています。

皆さんの一歩が、一人のこどもの未来を救います。

すべてのこどものそばに、ぬくもりを届けられる社会を。

こども宅食応援団は、これからも皆さんとともに歩み続けます。

SNSでも応援よろしくお願いします!

FacebookやXなどこども宅食のSNSアカウントをフォローして、流れてくる投稿への「いいね」や「RT・シェア」、「#こども宅食」のハッシュタグを入れた投稿などでご協力下さい。ブログ記事を書いて頂くことも歓迎です。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2025年12月26日 09:40

ご寄付やご紹介のお願い

皆さま、本年はこども宅食応援団をご支援くださり、本当にありがとうございました。

今年のこども宅食応援団のふるさと納税は、12月31日が締切となっております。

もし皆さまのお近くに、子どもの支援にご関心をお持ちの方がいらっしゃいましたら、私たちの活動をお知らせくださると大変ありがたいです。

こども宅食応援団は、「すべてのこどものとなりに、ぬくもりを。」というビジョンを掲げて、全国のこども宅食に取り組む皆さんと共に活動しています。

そして、実施する団体さんだけではなく、地域や業界を超えて、協働することも大切にしています。

来年も、全国47都道府県の各地域の皆さんと共に、こども宅食の普及に取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

これから一層寒い日が続くようですので、お体に気をつけて、よいお年をお迎えください。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年12月03日 11:13

寄付者の皆さま

寄付者の皆さま

いつも温かなご支援を賜り、誠にありがとうございます。

こども宅食応援団では、妊娠期からつながり、届ける支援で安心を育む「こども宅食赤ちゃん便」にも取り組んでいます。

https://hiromare-takushoku.jp/2025/11/14/10219/

近年、虐待死や乳幼児遺棄などの辛いニュースが後をたたず、いち早い課題解決と支援が必要とされています。

困窮、孤立、病気など、複数の問題を抱えた親子が、相談できる家族も身近な知人もなく社会とのつながりをもつ機会が失われ、

不安を抱きながら迎える出産、そしてその後の子育てには大きなリスクを伴います。

今回は、そんな産前産後の子育てに不安を抱えるママ達をサポートするため取り組んでいる「こども宅食 赤ちゃん便」について、ご紹介させていただきました。

来週は寒波が来るそうですね。暖かくしてお過ごしください。

引き続き、こども宅食応援団の活動を温かく見守ってくださいますよう、お願いいたします。

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2025年09月03日 16:01

寄付者の皆さま

寄付者の皆さま

いつも温かなご支援を賜り、誠にありがとうございます。

こども宅食応援団が今年の夏、尽力して取り組んだ「夏休み給食便」について、

記者会見を皮切りに、メディア媒体を通じて沢山の方にご覧いただきました。

アーカイブ動画や各媒体の記事でもご覧いただけますので、

ぜひ記事をお読み下さると幸いです。

【メディア露出】2025年「夏休み給食便」

https://hiromare-takushoku.jp/2025/08/28/9886/

残暑が厳しい日々が続きますが、どうぞお体を大切にお過ごしください。

引き続き、こども宅食応援団の活動を温かく見守ってくださいますよう、お願いいたします。

関連リンク

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

佐賀県NPO支援

佐賀県のふるさと納税は、皆さまが支援したい佐賀県内のNPO等を指定して寄附することができます。お返しの品は指定されたNPO等が自らの創意工夫で送ることで、県の事務経費を抑え、できる限り多くの額を指定されたNPO等にお渡しし、“自ら考え行動する自発の地域づくり”を応援しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。