たま駅長で知られるローカル鉄道を舞台にした大学生の挑戦

カテゴリー:まちづくり

寄付金額 225,000円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 22.5%

- 支援人数

- 23人

- 終了まで

- 受付終了

和歌山県紀の川市(わかやまけん きのかわし)

寄付募集期間:2024年5月24日~2024年8月22日(91日間)

和歌山県紀の川市

▼紀の川市は、令和5年8月に和歌山信愛女子短期大学(以下、「信愛短大」)と包括連携協定を締結。この枠組みのなかで、両者が連携し、地域社会の形成・発展や、教育・研究の振興、人材の育成に寄与することを約束しました。

▼連携の第1弾として実現した取組が、令和5年度開講の集中講義に、紀の川市職員が講師としてお邪魔することでした。5日間、延べ40時間という限られた時間。「プロジェクト実践演習」という講義のなかで、学生たちの主体的な学びに花が咲き、令和5年11月に無事に修了。参加学生10名は、途中1人の欠席者もなくプロジェクト実践をやり遂げました。

▼そんななか、誰からともなく、「せっかく考えた私たちのアイデアが、社会でどれだけ通用するか、挑戦したいー」そんな声が上がります。

▼令和6年度、このプロジェクトは、学生たちの自主的な活動と信愛短大での学びの支援を目的に、紀の川市初の行政型クラウドファンディングという形でスタートしました。

貴志川線に新たな日本一を生み出したい!

通学路でしか知らない、貴志川線。

市と信愛短大が協定を締結する10か月程前のこと。市は「協定を締結しても、学生たちは市での調査活動に興味を持ってくれるだろうか…」と不安を抱いていました。

そんな不安を払拭するかのように、当時、まだ単位認定もない“課外活動”の段階から2名の学生がフィールドワークに自主参加。

「通学路でしか知らない貴志川線に、こんな町並みが広がっていると知れば驚く学生は多いはず」と話してくれました。

包括連携協定を締結

信愛短大の学生たちとの協働に、地域課題解決の可能性を感じた市は、すぐさま令和5年度の講義の実施に向け準備を開始。

令和5年8月に両者間で包括連携協定を締結し、集中講義の開講に向け、大学教職員の方々との調整に移りました。

集中講義「プロジェクト実践演習」開講!

ミッションは「貴志川線に日本一の“○○”をつくる」

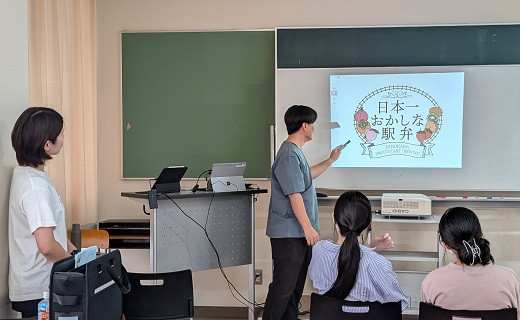

第1回 オリエンテーション&ミッション提示(R5.9.2)

第1回の講義では、「プロジェクト実践演習」のミッション(=最終目的)を提示。

それは、「貴志川線に日本一の“○○”をつくる」でした。

全5回(延べ40時間)という限られた講義を通して、学生たちはこのミッションを達成できるのか。この時は全員がまだまだ暗中模索の状態でした。

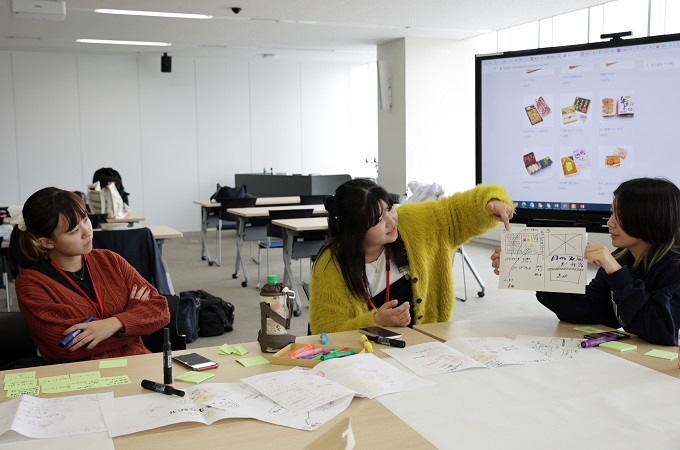

講義後半には、ブレーンストーミングを実施。

テーマは、「あなたが知っている日本一」&「あれば良いなこんな日本一」。

「沿線に日本一長いブランコがあれば行ってみたい!」や「電車の中にフルーツジュースのドリンクバーができれば日本初かも!?」など、ユニークなアイデアが飛び交いました。

第2回 3グループに分かれてフィールドワーク(R5.9.16)

第2回目は、貴志川線沿線を実際に探索。

前回のブレーンストーミングで自分たちが考えたアイデアを、「貴志川線」というフィールドに落とし込んで考えてみました。

徒歩だけではなく、レンタサイクルも活用。

「友達と遊びに来るなら?」「デートで町歩きをするなら?」など、各々の目線で貴志川線沿線を探索しました。

第3・4回 「実現可能性」を視野に入れた企画会議(R5.9.30&10.7)

第3・4回は、自分たちの考えたアイデアに「実現可能性」という視点を加え、検討を重ねました。

これまではアイデアを広げるステップでした。

しかし、今回からは、アイデアを絞るステップに移行。

全員で出し合った意見に、ときには反対の意見を出す学生もあらわれ、議論はどんどん加速。

より実現可能性の高い提案へと磨きあがっていきます。

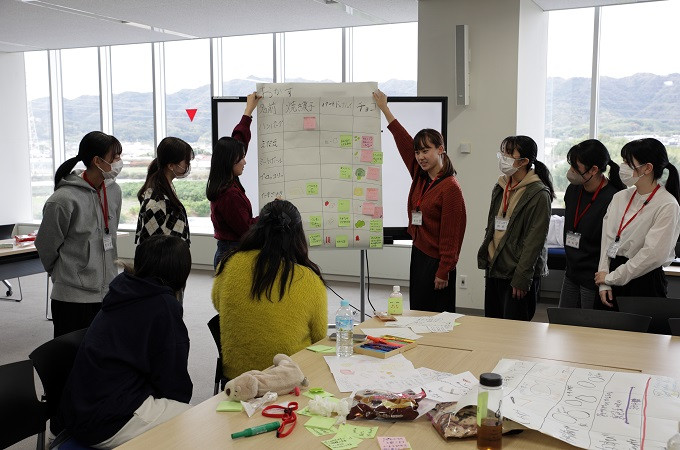

講義最終回となる次回に向け、以下の2つの方向性を確認しました。

・日本一“家族連れ(こども)”が楽しめる「ナニカ」

・日本一“女子”が楽しめる「ナニカ」

そして「ナニカ」には、以下の要素を盛り込むことも決定。

いずれも、講義から学生たちが感じた「貴志川線沿線の特徴」でした。

①紀の川市のフルーツを楽しんでもらえるもの

貴志川線には「いちご電車」が走っているように、紀の川市はフルーツの産地であることを学びました。

また、多くの品種で県内生産量1位や、全国産出額でも上位にランクインするなど、四季折々にフルーツが収穫できることから、要素として盛り込むことを決定。

②電車の待ち時間に楽しんでもらえるもの

フィールドワークで学生が感じた不便なポイントは、「電車の待ち時間の長さ」でした。

せっかく1日乗車券を購入し、途中下車を楽しもうとしても、立ち寄るポイントが徒歩では遠かったり、逆に近すぎて待ち時間が長くなったり…。その一方で、駅は入場券等が不要でベンチもあり、「駅で電車を待っている時間に、座って楽しめるナニカ」を提案しよう、と決定。

③お土産にもなるもの

貴志川線は、和歌山駅から東に延びるローカル路線。

観光目的で立ち寄ってくださる利用者も多いことから、「他にはない、貴志川線ならではのお土産があると、買って帰りたい!」と、自分たちの経験を元に決定。持続的な提案とするためにも、“地域全体で稼ごう”という切り口を盛り込みました。

「貴志川線に日本一“おかしな”駅弁」を!

テーマが固まり、熱量もピークに!

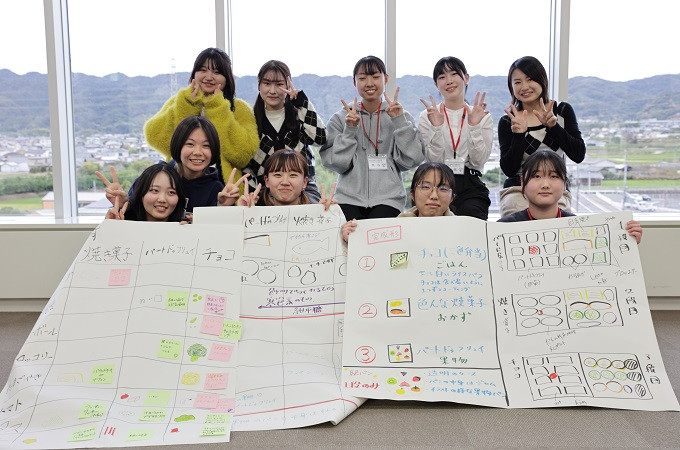

第5回 何がどう日本一なのか、コンセプト固め(R5.11.11)

講義最終回の日です。

前回から1か月が経過し、学生だけでなく市職員や大学教職員もこの間、企画を煮詰めてきました。

そうして最終的にまとまった提案が、「貴志川線に日本一“おかしな”駅弁をつくる!」でした。

①“Funny”の「可笑し」

“おかしな”には、3つの意味を込めました。

1つ目は、「面白おかしい」という意味。

「駅弁(お弁当)と見せかけて、実はスイーツ(お菓子)!」という、可笑しさを盛り込みました。

②“Fruits”の「お果子」

2つ目は、「果物(果子)」という意味。

「お菓子」というと和菓子・洋菓子やスナック菓子をイメージする方が多いかもしれません。実は、昔の日本では、「果物」のことを「菓子(果子)」と表現していたのです。

全国有数の果物の産地である和歌山県。その中でも、県内生産量1位の果物をたくさん収穫できる紀の川市ならではの視点を盛り込みました。

③“Sweets”の「お菓子」

3つ目は、「スイーツ」という意味。

フィールドワークを通して、「紀の川市産のスイーツを、駅での待ち時間に手軽に食べられたら良いな」と、女子トークの話題に上ることがありました。

果物を使ったスイーツであれば、家族連れ(こども)も安心して食べられるし、女子もうれしい。そんな日本一の駅弁があれば面白いね、と盛り込みました。

誰からともなく「実際に買っていただけるものか、挑戦したい」

講義の全スケジュールを終え、誰からともなく…

「せっかくここまで考えたアイデアが、社会に通用するものなのか、挑戦してみたい」

と、声が上がりました。

貴志川線の日本一“おかしな”駅弁の商品化を目指します。

【寄付金の使い道】

・試作費用(サンプルを試作し、試食等を予定)

・デザイン・印刷費(パッケージやお品書きなどを製作予定)

・諸経費(調査活動の際の学生交通費等、プロジェクト実施に必要な経費に充てる予定)

【事業実施のスケジュール】

・令和6年5月:プロジェクト開始

・令和6年5~9月:試作・パッケージ等の制作

・令和6年10月~順次:返礼品の発送

※目標金額に達しなかった場合でも、紀の川市が活動を支援します。

※目標金額以上の寄付をいただいた場合、返礼品の数に限りがあるため、発送にお時間をいただく場合があります。

「提案だけで終わらせたくない」という熱量に圧倒

いつの間にか学生から教わっていました

コロナ禍によって過去に例を見ないほど利用者が減少するなか、「沿線の学生さんと一緒に、活性化のアイデアを出し合える機会があったら…」と、市や信愛短大に相談したことがきっかけでした。

普段は深く知る機会のない鉄道のこと、そして“空想”ではなく“実現”を目指すときに立ちはだかる法令や設備などの現実的なハードル(いわゆる大人の事情)を、講義を通して学生さんにお伝えしてきました。普通ならば「他人事」であるのが当然なところ、「自分事」として“貴志川線で自分たちの提案を実現させたい!”という熱意を持ち続けてくれました。

真摯に取り組む学生の姿勢に触れ、この成果をぜひ実現したいと思っています。

指導教員として関わって

学生が広げてくれた本学の可能性

実社会に関わって何かを創造していく学びの場を提供したいと考えていました。

今回、紀の川市役所と和歌山電鐵の職員の方が丁寧にご指導くださり、学生の持つポテンシャルを見事に引き出してくれました。パティシエとのやり取りやクラウドファンディングでの商品化の場を設けていただいたことも、見方・考え方が一つ上のステージに上がった大きな要因であったと思っています。

やる気になった若者のエネルギー、突破力は素晴らしい!結果、斬新なアイデアが広がり形になりました。学生たちも達成感を感じています。こうした学びを次年度にもつなげ本学の名物授業にしていきたいと考えています。

学生たちの努力を「提案」だけで終わらせたくない

まさか、講義が終わっても挑戦を続けてくれるなんて

紀の川市には、本市にしかない魅力がたくさんあります。「世界初の猫駅長 たま駅長」、「世界中から人が訪れる 貴志駅」、「青果売上日本一の直売所 めっけもん広場」、「産出額西日本一 桃」、その他県内産出額1位「いちご」、「キウイ」など、ここで紹介したものだけでも片手で数え切れません。しかし、これらの横断的な発信が課題でした。

当初は「5回で終わる講義」と位置付けていましたが、多様な主体を横断的に巻き込み、挑戦を続ける学生の努力を実現したいです。

プロジェクトを応援する声

KiiKa 山野 裕代 氏(パティシエ)

ハードルを越え、伴走しながら形にしたいですね

最終発表にオブザーバとして参加させていただいたのですが、学生の皆さんのアイデアや熱量に驚きました。

正直に言うと、学生の方のアイデアを、実際に“商品”として販売するには、越えなければならないハードルがいくつかあります。

例えば、同じ“焼き菓子”でも、水分含有量や素材の香りによって、個包装が必要になります。しかし、すべて個包装にすると、当然単価が上がってしまいます。

学生の皆さんが考えたコンセプトやストーリーを、学生の皆さんと一緒に形にできるのであれば、講義の枠を越えてご協力したいと思います。

紀の里農業協同組合 井谷 昂介 氏(JA紀の里)

紀の川市産果物を1年中楽しめるお菓子ができれば

紀の川市産のフルーツに焦点を当てていただいて、とてもありがたいです。

和歌山電鐵さんといえば、国内外から観光客が訪れるローカル鉄道で、我々JA紀の里も青果部門の売上日本一の直売所「めっけもん広場」に多くの方がお越しになります。

信愛短大の学生さんたちのおかげで、企業・組織の枠を超えた交流が生まれたというのは、貴重な機会をいただいたと感じています。

また、提案だけで終わるのではなく、プロのパティシエの方のアドバイスもいただき、実現に向けて引き続き関わってくださるということで、非常に頼もしく思います。

お礼の品の紹介

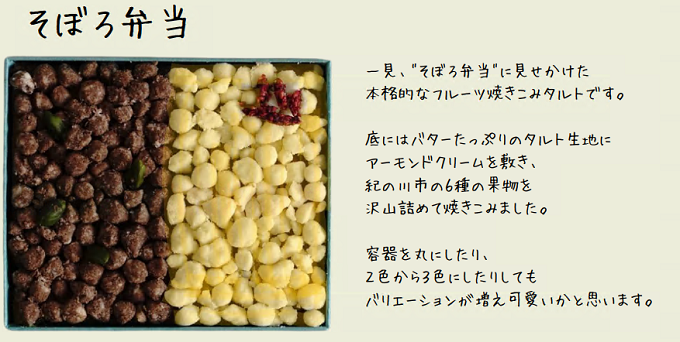

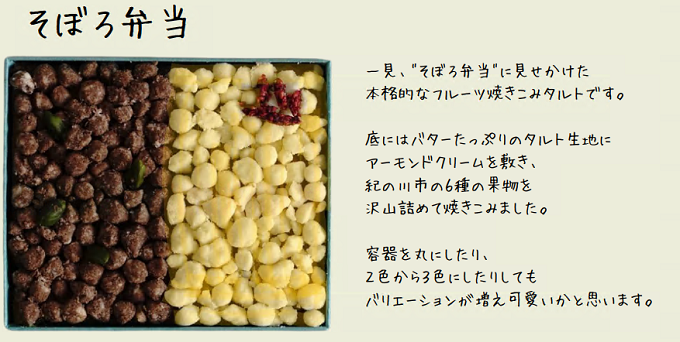

日本一“おかしな”駅弁(本プロジェクト限定返礼品)

『鶏そぼろと炒り卵の2色弁当風フルーツタルト(現在案)』

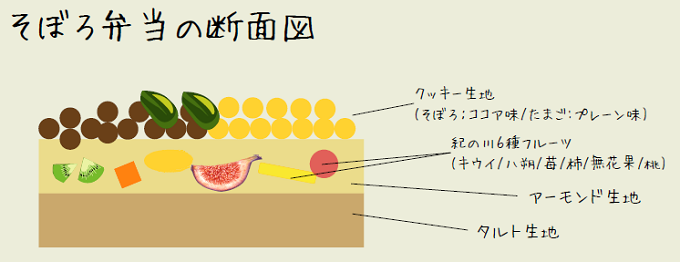

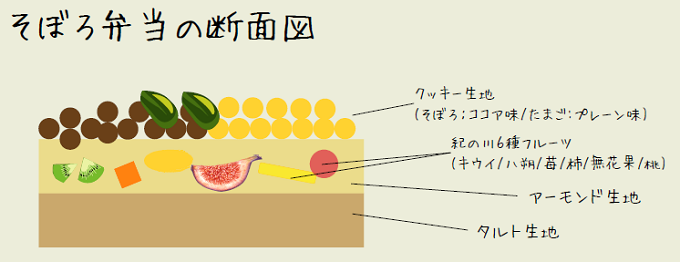

「①タルト生地」「②季節のフルーツのアーモンド生地」「③そぼろに見せかけたクッキー生地」の3層で構成されたそぼろ弁当風のお菓子です。

JA紀の里協力のもと、紀の川市産のフルーツをふんだんに使用し、KiiKa 山野氏の製造により、一つの商品として美味しいスイーツを目指します。

学生たちによる試食はもちろん、信愛短大オープンキャンパス(R6.5.25開催予定)による一般消費者の試食等を経て、ブラッシュアップを図る予定です。

▼あらかじめご了承ください

本プロジェクト設立時点で、学生たちはまだ試作品の試食等ができていません。

令和6年5月以降、講義最終回でオブザーバ参加いただいたKiiKa 山野氏による試作品の試食等を行い、最終的な完成を目指します。

プロジェクトの経緯や性質上、【本ガバメントクラウドファンディング限定の返礼品】となっており、返礼品の仕様や発送方法等は大きく変更となる場合もございます。

学生の提案を実現したいというプロジェクトの趣旨をご理解のうえ、お力添えくださいますと幸いです。

▼寄付金の使い道

いただいたご寄付は、以下のとおり活用予定です。

・50%を上限に信愛短大へ支援として支出

・30%を上限に返礼品代金として支出

・20%を上限に事務経費として支出

なお、剰余が生じた場合、紀の川市ふるさと納税の使途の一つである「特に使途を定めない」への寄付金と同様取り扱わせていただきます。

▼プロジェクト設立時点での返礼品の概要

・温度帯:冷凍便で発送

・外箱サイズ:(W)約11cm×(D)約9cm×(H)約2cm

※いずれも、R6.5.25時点の案で、変更になる場合があります。

※詳細は、紀の川市役所地域創生課へお問い合わせください。

ご寄付をお考えの方へ

ぜひご支援をお願いします

この度は、紀の川市のプロジェクトページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

このプロジェクトは、検討期間を含めると、令和4年度から約2年に渡って実施しているものとなります。連携先の大学が短期大学ということもあり、学生たちは2年という短い期間で大学を卒業します。だからこそ、関わって下さった大学教職員の方々は、「1年生のときから、学内外を問わず、様々な経験を積ませてあげたい」と、大変な熱量をもって紀の川市と連携してくださいました。

高校を卒業したての学生たちが、大学で学ばなければならない“本業”を学びつつ、今回のようなプロジェクトに参画することは、容易なことではなかったはずです。しかし、10名の学生達は、笑顔を絶やさず、いつでも前向きに、一人の欠席者も出さず、主体性をもってプロジェクトを進めてくれました。

実は、今回のプロジェクトは、紀の川市にとって初めてのガバメントクラウドファンディングです。

これは、学生たちと一緒に講義を重ねるなかで、講師側の「このアイデアを、提案のままで終わらせるのはもったいない」という想いと、学生側の「自分たちのアイデアが社会に通用するのか挑戦したい」という想いが一致したことで実現できています。

プロのパティシエのサポートをいただいているとはいえ、素人集団が考えたアイデアです。目標額を達成できる保証はどこにもないですが、学生たちの想いと、それを支援したい地域の想いに共感いただける方は、ぜひご寄付をお願いいたします。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

-

2024年09月11日 12:00

《号外》プロジェクトメンバーからの御礼【進捗報告|その10】

昨年9月から和歌山電鐵株式会社、紀の川市の皆様のご指導のもと、プロジェクト実践演習という集中講義に参加した10名の女子大生で、本プロジェクトに取り組んできました。

最初、「日本一」と言うテーマで、みんながやってみたいことを付箋に書いてみることから始めました。

次に、フィールドワークに出て、自分たちが感じた強みを押し出していくようなアイデアを出し合いました。

若さゆえ、これは本当に実現可能⁈といったものもありましたが、「そんなアイデアが良いんだ」というアドバイスをいただき、みんなで和気あいあいと楽しい雰囲気の中で話し合いを進めることができました。

最終的に「日本一“おかしな“駅弁」というアイデアが出され、みんなその内容とネーミングに、これでいけるのではと顔を見合わせました。

この方向が決まってからは、キャッチコピーはどうするか、中身は、パッケージは、など様々ことを考え、この一年掛けてみんなで形にしました。

楽しく話し合いが進むことがほとんどでしたが、時には行き詰まり意見が割れることもありました。

しかし、そんな時もみんなでしっかりと向き合った結果、素敵な返礼品に仕上がったと思います。

もちろん、プロフェッショナルの皆様からのアドバイスのおかげであることは言うまでもありません。

紀の川市で収穫した果物をふんだんに使った“可笑しな”・“お果子な”・“お菓子”な日本一の駅弁。

数ある行政版クラウドファンディングのプロジェクトの中から、私たちのプロジェクトへご支援くださり、本当に嬉しく感謝の気持でいっぱいです。

どうか、紀の川市のフルーツがふんだんに入った「日本一”おかしな”駅弁」をご堪能ください。

一口食べると果物の味が口の中でいっぱいになり、きっと幸せな気持ちになると思います。

そして、気に入っていただけけましたら、是非、私たちの大好きな貴志川線に乗って紀の川市に遊びに来てください!

心よりお待ちしています。

■和歌山信愛女子短期大学

■プロジェクトメンバー 一同もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年09月04日 15:00

日本一“おかしな“駅弁〜最終章〜【進捗報告|その9】

ついに返礼品のアイデアが完成しました!ここから約2か月で梱包資材等を発注し、日本一“おかしな”駅弁の製品版完成となります。

今回は、8/28(水)に開催した第3回企画会議(台風接近のためオンライン会議)の様子をご報告します。

▼学生報告

昨年、9月から1年かけてみんなで手掛けた「日本一“おかしな“駅弁」も最終章を迎えました。

今回は、箱を包む「のし」の細かな点について話し合いました。商品ロゴのデザインは前回で決まっていたのですが、ロゴの入った「のし」の大きさ等を検討し、余白部分に本プロジェクトの簡単な紹介文等を入れようということになりました。

返礼品の受け取っていただいた方に改めてわたしたちの取組を知っていただくためです。

パッケージの何処に何を記載すれば格好良く且つ寄付者の皆様に伝えられるか、みんなで意見を出し合いました。寄付者の皆様に伝える為にはある程度の文章量が必要です。

しかし、文章が長いと不恰好になってしまいます。色々と課題が浮き出てきましたが、話し合っていく内にQRコードを読み取ってもらって紹介すれば、格好良く且つ私たちの想いも伝わるのではというところに落ち着きました。

商品がお手元に届いた際には、ご面倒だと思いますが、是非QRコード読み取っていただき、私たちの想いを読んでいただけると嬉しく思います。

この1年あっという間でしたが、素敵な商品が出来たこと本当に嬉しく思います。

楽しみにお待ちください!

▼報告者

生活文化学科(食物栄養専攻)

井上 由衣

▼担当者より一言

プロジェクト期間中、様々ご支援をいただき、誠にありがとうございました。

学生たちの提案が返礼品として形になり、なんと、和歌山電鐵株式会社様から商品化に向けた検討を開始したいとお話がありました。

「すでに存在する商品」を「返礼品」にする流れは一般的ですが、学生たちの熱意により「返礼品」が「商品」になる道筋が見えてきました。

ご寄付を通じご支援いただいた皆様に、重ねて深く感謝申し上げます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年07月31日 12:00

いよいよ完成!?【進捗報告|その8】

パティシエさんやデザイナーさんなど、プロの協力を得ながら、少しずつ、着実に完成に向かっています!

前回の進捗報告に続き、7/10(水)に開催した「第2回企画会議」の様子を報告します。

▼学生報告

6/12(水)に開催した「第1回企画会議」では試作品の改善点を話し合い、パティシエの山野さんと一緒に「修正版“おかしな”駅弁」の方向性について話し合いました。タルトに入れる果物の分量など、細かな課題はありますが、自分たちの理想とする形に近付いています。

今回の「第2回企画会議」は、返礼品の外箱デザインとお品書きについて話し合いました。デザインは、私たち学生とデザイナーの森本さんとで話し合いをし、森本さんにいくつかのデザイン案を作って貰いました。

その中から、返礼品を受け取った寄付者の方々に、私たちが“おかしな”駅弁に込めた想いを伝えられるような外箱デザインを選ぶことが出来ました。

デザインはシンプルですが、その中に可愛さが入っており、大人過ぎないものとなりました。

お品書きは名刺より少し大きいサイズで、その中に私たちが考えたメッセージと返礼品の断面図を載せる予定となりました。ですから食べる前に見ていただくと、よりお楽しみいただけると思います。

次回、返礼品が完成致します。寄付者の皆様のお手元に届いた時に喜んで貰えるような良いものが出来たらと思っております。届くのを楽しみにしていただきたいです!

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

岡本 綾花

▼担当者より一言

次回の企画会議は、8/28(水)に開催予定です。

寄付受付期間終了後に、最後の企画会議が開催予定となっていますので、ご寄付の受付状況によって期間を延長する可能性もあります。

皆様からのご支援、どうぞよろしくお願いいたします。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年07月24日 12:00

“おかしな”駅弁完成?!【進捗報告|その7】

進捗報告第7弾と第8弾は、7/10(水)に開催した、今年度の「第2回企画会議」の様子です。

“おかしな”駅弁の修正版&デザインの確認をしました。

▼学生報告

今回、オリジナルパッケージとお品書きの案を中心に検討しました。

6/12(水)の「第1回企画会議」で考えたデザインの方向性をもとに、本プロジェクトに協力いただいているデザイナーが制作して下さった案の中から、寄付者の皆様にも納得していただけると思うものを一つ選び、決定しました。

線路が図案化されていたり、フルーツがたくさん入ってることがわかるようなものになっています。高級感と少しのポップさで可愛いすぎない仕上がりです。

お品書きは私たちの手で描いたものを使用することに決定しました。私たちの地元の方言を使い、フレンドリーさや学生が携わっていることを表現したものにしました。

みなさまの手に届いた時に「可愛い!」と言っていただけるような返礼品を作りたい一心で続けてきた活動も、次回でいよいよ最後になります。

楽しく最後まで頑張っていきたいと思います。返礼品のお届けまで、楽しみに待っていただけるとありがたいです!

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

武林 柚

▼担当者より一言

“おかしな”駅弁は、ほとんど完成に近づいています。

最終的に「返礼品」として完成させるために、お品書き(お菓子の趣旨がわかるような案内物)等のデザインを、ここから約1か月で完成させる予定です。

引き続き、ご支援のほどよろしくお願いいたします。もっと見るコメント 2件

ゲスト さん

楽しみにしています。

2024/7/24 14:47

ゲスト さん

ますます楽しみになってきました!

2024/7/24 21:08

ゲスト さん

楽しみにしています。

2024/7/24 14:47

ゲスト さん

ますます楽しみになってきました!

2024/7/24 21:08

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年07月10日 12:00

《号外》“おかしな”駅弁の最新案をお伝えします【進捗報告|その6】

この度は、本プロジェクトページをご覧いただき、ありがとうございます。

また、すでにご寄付いただいた皆様には、この場をお借りし重ねてお礼申し上げます。

さて、今年度のプロジェクトは、5/25(土)に和歌山信愛女子短期大学で開催された「SHIN-TANマーケット2024」での試食会からスタートしました。

当初、『日本一“おかしな”駅弁(鶏そぼろと炒り卵の2色弁当風フルーツタルト(現在案))』という返礼品名称で企画を開始しましたが、試食会でいただいたご意見を元に6/12(水)に企画会議を開催し、6/20(木)には早速修正版の“おかしな”駅弁の試作品が完成しました。

返礼品として紹介している内容から、見た目が変更になっているため、進捗報告を兼ねてご説明します。

▼主な変更点

返礼品紹介ページでご紹介している当時の案からの修正点は、大きく以下の3点です。

①「2色弁当風」から「3色弁当風」に修正

箱を開けたときに“ワクワク感”を伝えたいとの想いから、「さくらでんぶ」をイメージした3色目を追加予定

②そぼろクッキーの粒度をより細かく変更

より“そぼろ弁当感”を出すため、上部にまぶすクッキーのサイズを細かくする予定

③彩りに花形のシュガークラフトをあしらう予定

当初、紅ショウガをイメージしたベリー系のドライフルーツをあしらう予定でしたが、女子大生らしい遊び心を取り入れ、変更予定

上記①~③の変更はいずれも、現時点での予定となります。

また、風味に関しても、香りの立つ柑橘系のフルーツは小さくカットし、風味の繊細な桃やキウイのカットサイズを大きくする等、修正を重ねています。

事前にご説明している「箱サイズ」や「消費期限」、「アレルギー品目」には変更ございませんので、ご安心いただければと存じます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年07月05日 13:00

私たちの活動がテレビに!!【進捗報告|その5】

進捗報告第5弾は、“おかしな”駅弁の修正版試作に関する取り組みの報告です。

修正版の試作に取り組む様子を、NHKの方に取材いただきました。取材の様子を含め、学生報告をご覧ください。

▼学生報告

今回はなんと、NHKさんに取材していただきました。私自身、初めてのテレビ取材でした。今まで全員で頑張ってきたプロジェクトへの熱意がNHKの方に伝わったんだと思い、とても嬉しかったです。

今回の取材は、パティシエの山野さんと私たち学生5人の試作品検討会の様子を撮影いただきました。

はじめに、JA紀の里の産地直売所「めっけもん広場」の会議室で、どうすれば返礼品に可愛さを出せるかなど話し合いました。その後、売り場に行き、美味しいフルーツの見極め方など教えていただきました。

次に、JA紀の里ふるさとセンター調理室に移動し、山野さんが前回試食会の感想を受けて改良する作業を手伝わせていただきました。試食したところ、前よりフルーツの味がしっかり分かりとても美味しかったです。また、そぼろの色にピンクを増やしたことや詰め方を変えたことで、とても華やかになり、女子大生らしさが増したと思います。

最後に、市役所で1日の振り返りやこれから必要なことについて会議を行いました。

今回、テレビ取材という貴重な経験をし、改めて学生のときにしか出来ないことをさせてもらっていると感じました。実際にテレビ放送を見て、私たちのプロジェクトに興味を持ってくださる方が少しでも増えてくれると嬉しいです。

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

筈谷 和香

▼担当者より一言

プロジェクト開始時点では、『鶏そぼろと炒り卵の2色弁当風フルーツタルト』としていましたが、試食いただいた方々のご意見を元に、「3色にしてはどうか」や「香りの立つ柑橘に、他のフルーツが負けないように、フルーツのカットサイズを調整してはどうか」といった意見交換がなされました。

次回の報告では、修正版の試作品をご紹介します。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年06月26日 12:00

商品化に向けて【進捗報告|その4】

第4弾は、第3弾につづき、6/12(水)に開催したキックオフ会議での意見交換の様子を報告します。

ぜひご覧ください。

▼学生報告

今回の試食会では、プロジェクトに参加したメンバー全員が“おかしな”駅弁を試食し、感想を発表しました。

私も初めて試食し、タルト生地で食べやすく、果物の果肉が入っていてとても美味しかったです。

また、前回の試食会でお客様からいただいたご意見を参考に、「パッケージ制作チーム」と、「駅弁の中身の制作チーム」に分かれて話し合いをしました。

私はパッケージ制作を皆と話し合いをしました。

その中でも、どのようなデザインにすれば買ってよかったと思っていただけるか、お客様の期待を超えることが出来るかという課題について皆で話し合い、意見を合わせるのが難しかったです。

私自身、このプロジェクトは地域の事に携われる貴重な時間だと思っています。これからもフィールドワークを重ねてもっと貴志川線や紀の川市の魅力が伝わるような“おかしな”駅弁に作り上げていきたいと思います。

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

辻 咲花

▼担当者より一言

5/25(土)に実施したアンケートでは、「今回の返礼品が商品化できた場合、1,000円程度なら購入する」という回答が多くありました。

しかし、6種類の果物が焼きこまれたタルトは、返礼品としての日持ちも考慮し水分含有量が少なく、とても1,000円ではおさまりません。

「価格を下げる」のではなく、「“おかしな”駅弁の価値をどうやって伝えていくか」。

学生たちはもちろん、関係者一同でアイデアを形にしていきます。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年06月19日 12:00

より良い返礼品完成のために【進捗報告|その3】

6/12(水)に和歌山信愛女子短期大学で今年度の活動のキックオフ会議が開催され、前年度関わった学生10名が引き続き、全員参加してくれました。

進捗報告第3弾と第4弾は、キックオフ会議での意見交換の様子を報告します。

▼学生報告

今回は試作品の試食とパッケージ案の案出しをしました。5/25(土)のSHIN-TANマーケットで試作品の感想・ご意見をいただきました。それをもとに、私達も試食を行い改善すべき点を話し合いました。

私は初めて食べたのですが最高に美味しいです!タルトの部分には紀の川市が誇る6種類のフルーツをふんだんに使用しており、あっさりしていました。

香りの強い柑橘系が他のフルーツより勝るので、フルーツを入れる分量をどうするかを話し合いました。見た目をより華やかにしつつ、「駅弁」要素をどうやって伝えるのか、塩梅(あんばい)が難しいです。

プロジェクトを通じて、一つの完成品を作ることがいかに大変かを知りました。プロジェクトに関わっていただく方々と一緒に試作品を作り、様々な視点から意見が出るので、新しい考え方を知ることができて楽しいです。貴重な経験ができて嬉しいです。

これから改良を重ねてより良い返礼品に磨き上げ、皆様のお手元に届くときには、驚きと喜びがある返礼品にしたいです。

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

高木 楓佳

▼担当者より一言

今年度、自主活動として10名の学生全員が再度集結しました。「完成までどんなスケジュールで進めるか」「寄付者さまに喜んでもらえるのか」など、学生たちは目を輝かせて取り組んでいます。

第4弾の報告は、来週公開予定です。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年06月05日 12:30

お客様からのエール!!【進捗報告|その2】

5/25(土)に和歌山信愛女子短期大学で開催された「SHIN-TANマーケット2024」で、来場者を対象とした試食会&アンケート調査を実施しました。

進捗報告第2弾は、試食提供を中心に実施した学生2名による報告です。ぜひご覧ください。

▼学生報告

今回の試食会は、にぎやかな雰囲気のなかでたくさんの方々に試食していただくことができました。

「“おかしな”駅弁」や今回の「連携プロジェクト」の説明を真剣に聞いてくださり、応援の声もたくさんいただきました。

何より印象に残っていることは、「おいしい」という言葉と、お客様の笑顔を見られたことです。

一方で、タルトが思っていたより固くて食べにくいという意見がありました。

なかには、残念なことにアレルギーがあり、食べられなかったお客様もいました。

会話のなかで多くの意見を直接聞くことによって、商品の良いところと悪いところをお客様から正直に教えてもらうことができました。

お客様から教えてもらった新たな発見や情報を今後の返礼品の改善に取り入れ、より良い返礼品への第一歩となる試食会になったと感じています。

そして、貴志川線について私たちが当たり前に思っていたことが、実はたくさんの魅力にあふれていたということに気づくことができました。

この取り組みを多くのお客様に発信し、実際に貴志川線を利用してもらい、地元の良さを知ってもらえる機会が増えて欲しいと考えています。

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

谷田萌恵、小林亜衣

▼担当者より一言

5/25(土)には、約150名の来場者にご試食いただき、59件のアンケート回収でした。

次回、6/12(水)に10名の学生が集まり、試食やアンケートの内容をもとに、返礼品の改善や梱包デザイン等に着手予定です。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年05月29日 12:30

お客様の生の声を!!〜よりよい返礼品にするための1歩〜【進捗報告|その1】

5/25(土)に和歌山信愛女子短期大学で開催された「SHIN-TANマーケット2024」で、来場者を対象とした試食会&アンケート調査を実施しました。

進捗報告第1弾は、アンケート調査を中心に実施した学生2名による報告です。ぜひご覧ください。

▼学生報告

今回の試食会に参加してくださった方々にアンケートを取り、試作品の味や見た目などの意見を頂きました。

「おいしい」というお言葉をたくさん頂き、私たちの提案・返礼品に対する熱い思いがお客様に届いたことが、とても嬉しく思います。

それとは逆に、よりよい返礼品にするためのご指摘も頂きました。その中でも「食べづらい」という意見が1番多かったです。

例えば、「食べている途中にボロボロ崩れてしまったり、タルト生地が固く、お年寄りや小さな子供が食べづらい」という意見がありました。

今回の試食会を通して、たくさんの方々に意見や感想を頂き、今後その意見を取り入れながらみなさんに喜んでもらえるような返礼品にしていきたいです。

そして、私たちの提案・返礼品をきっかけに、貴志川線を利用してくれるお客様が増えるととても嬉しいです。

▼報告者

生活文化学科(生活文化専攻)

前田千尋、堀内季紀

▼担当者より一言

多くの方々から、今回の取組や返礼品に関するご意見をいただき、学生たちはたくさんの刺激をいただいたようです。

当日は、新聞社から取材もしていただき、学生たちは胸を張って取組や返礼品の説明をしていました。

(第2弾は、同日、試食提供を中心に実施した学生2名による進捗報告です。)もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

-

2024年05月21日 10:56

進捗報告

プロジェクトに参加した10名の学生から、返礼品を寄付者の皆様にお届けできるまでの進捗状況を10回に分けて報告予定です。

令和6年度プロジェクトの始動は、5/25(土)を予定しています。

進捗情報の公開まで、今しばらくお待ちください。

2023年度プロジェクト実践演習履修登録者一覧

▼生活文化学科 生活文化専攻 9名

前田 千尋

岡本 綾花

小林 亜衣

高木 楓佳

武林 柚

谷田 萌恵

辻 咲花

筈谷 和香

堀内 季紀

▼生活文化学科 食物栄養専攻 1名

井上 由衣もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

和歌山県紀の川市

紀の川市は、全国でも有数の果物の産地。

西日本一の産出額を誇る 「桃」をはじめ、産出額県内1位のである「いちご」、「キウイ」、「梨」など1年を通して多種多様な果物が収穫されます。

今回のプロジェクトは、市が抱える地域課題に対し、学生の視点から見た紀の川市の強みを活かした解決策を模索するところから始まりました。

「和歌山信愛女子短期大学」をはじめ、「和歌山電鐵株式会社」、「紀の里農業協同組合(JA紀の里)」、もちろん「紀の川市役所」など、多様な主体が、各々の視点で紀の川市の地域課題解決策を検討し、実践しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。