213人の島民全員が立ち上がった「宝の海・青島」を未来へ残していきたい

カテゴリー:食・農林水産業・商工業

寄付金額 1,852,000円

目標金額:5,000,000円

- 達成率

- 37%

- 支援人数

- 66人

- 終了まで

- 受付終了

長崎県松浦市(ながさきけん まつうらし)

寄付募集期間:2017年10月23日~2018年1月15日(85日間)

長崎県松浦市

離島においては、少子高齢化及び人口減少が急激に進行しており、このままでは地域の基幹産業である水産業の衰退や集落機能の低下が懸念されます。過疎化で立ち行かなくなった、小さな島「青島」の経済を活性化し、島に根付いた持続可能な漁業のノウハウ「青島1000年漁」を世の中に広め、海を救いたい。そして歴史ある青島を無人島にしてはいけないという思いから、全国的にもまれな例ですが、約213人の島民全員が加盟した新しい一般社団法人が立ち上がりました。島がひとつになり、産業を振興させ、雇用を生み出し、人口減少に歯止めをかけるプロジェクトです。

■このプロジェクトの概要■

【目的】

過疎化で立ち行かなくなった、小さな島「青島」の経済を活性化し、島に根付いた持続可能な漁業のノウハウを世の中に広め、海を救いたい。また歴史ある青島を無人島にしてはいけないという思いからです。

【具体的な目標】

島に産業を増やし人口減少に歯止めをかけるため、一般社団法人「青島〇(あおしままる)」を設立しました。まずは2030年までに島の人口を300人に戻すことが目標です。さらに持続可能な漁業「青島1000年漁」を伝え、海の保全活動を推進していきたいと思っています。

【取り組み】

新しい生鮮加工品や観光プログラムの商品を開発し、島の産業を活性化する!そして、この事業で得られた収益で、海洋の保全活動にも取り組む予定です。

【ご寄附の使いみちと、お礼の品】

ご寄附は「青島」の活性化のために使用します。また、ご寄附をいただいた方には、青島の海の幸を含む松浦市の特産品をお礼としてお贈りいたします。

■昨年度、当プロジェクトにご寄付いただきました皆様へ

2016年11月から2017年1月末日まで実施しておりました前回のプロジェクト

“宝の海”を永久資源にする「青島1000年漁」を未来へ残そうに対し、134件のご賛同、総額2,305,000円のご寄付をいただきました。

この場をお借かりしまして、ご声援を賜りました皆さまに、厚く御礼申し上げます。

皆さまからの温かいご支援は、青島に海産物の1次加工施設を設けるにあたって設置した冷凍保管庫・冷蔵保管庫、ならびに重量物運搬のためのフォークリフトの購入費用として活用させていただきました。こちらにより島内に新たな雇用が生まれ、水産加工産業の基礎を築くことが出来ました。重ねて御礼申し上げます。

今後は1次加工から2次加工へと歩を進め“宝の海”と共存する「青島1000年漁」の持続・活性化に向けて邁進してまいります。引き続き、みなさまのご支援・ご声援をよろしくお願いいたします。

青島○代表理事 谷川一壽

■海と共存する「青島1000年漁」

島民のほとんどが漁業を営み、1年を通じて海の幸に恵まれた「青島」。3世紀の書物「魏志倭人伝」にも「末羅国(まつらこく)」としてその名が残る大陸の窓口。古くから水産業が盛んな地域として知られ、広く交易が行われていたといいます。

はるか1000年以上昔から、魚を獲って人々が暮らしてきた歴史をうかがい知ることができるこの島では、原魚と塩だけで手作りされる名物「青島かまぼこ」を筆頭に、地道な手作業で世に送り出される魚介類が主産業です。

青島の漁師たちは、海と共存する方法「青島1000年漁」を今も大切にしています。海の生態系を保ち、海の恩恵を永くいつまでも受けられる漁法を親の代から伝承されています。たとえばウニ・サザエ・アワビなどの漁では、長く潜れるボンベの使用は禁止され素潜りのみ。魚種毎に禁漁時期も厳しく決められ、海の資源が枯渇しないような工夫をしているのです。

この知識と精神を小さな島から伝えていくことで、母なる海の資源を、未来に残してあげなければいけないと感じています。

■半農半漁の島がこのままではなくなってしまいます

長崎県北部の松浦の離島「青島」でも、終戦後は1000人もの人が暮らし、高度経済成長期には漁師たちで賑わっていました。昭和50年頃より養殖業も広まり、どの家庭も半農半漁でイワシ漁などを盛大に行っていました。

ところが、素朴な島の暮らしが危機に瀕しています。現在の青島の人口は213人92世帯(2017年9月時点)。ひとり減り、ふたり減りだったところが、近年急激に島離れが進行。高齢で船を出せなくなった漁師も増え、産業は非常に乏しくなってしまいました。

■1000年後を考えて、今、行動する

これまでも自然を守り、共存しながら、その恵みを生活の糧としてきた青島も高齢化、そして人口減少により、危機に瀕しています。そのような中、だまって衰退し、歴史ある青島を無人島にするわけにはいかない。これまでバラバラに動いていた島のみんなは「なんかせんばいかんよね」という危機感をもった青島の住民全員がひとつになって、日本全国に青島の海産物を届けるべく、ついに会社組織を立ち上げました。その名も「青島〇(あおしままる)」。島民全体を社員とした一般社団法人「青島〇」が2016年10月5日に設立されました。これは「離島住民の、離島住民による、離島住民のための組織」で、島を丸ごと法人化するこのプロジェクトは日本でも稀な取り組みで、本市としても協同で取り組んでおります。

「青島〇」では、漁業と観光業を主軸とした商品を自分たちで開発し、青島の産業を活性化させることで、過疎化を解消しようと考えています。離島住民たちで自立・自走するプロジェクトがしっかりと運営されていけば、日本中の離島で暮らす人々の人口減少防止モデルケースになると思っています。

1:青島

松浦市の御厨港から定期船で約20分。北松浦半島から北東1.2km、伊万里湾の口部に浮かぶ島が青島です。外周約10kmの小さな島は、鎌倉時代中期に起きた元寇襲来での激戦地として知られ、島東部の漁港の周囲にある集落に人口のほとんどが集中しています。

2:海産物

アジ、イワシ、タイ、イカ、アワビ、サザエ、ウニなど、青島周辺の海は豊かな海産物に恵まれています。天然魚だけでなく、マグロ、フグ、ブリ、カキ(イワガキ)などの養殖も盛んです。青島の漁師たちは、それらの資源を枯渇させないよう、決めたルールをしっかり守って持続可能な漁業を実現させています。

3:青島かまぼこ

名物品は、島のお母さんたちが手作業でつくる「青島かまぼこ」。原魚と塩だけでつくられるかまぼこは素朴な味わいで、透き通った青島の海の香りがします。

4:体験プログラム

民泊体験、釣り教室などの体験プログラムは2004年からスタートしました。島の日常を体験して、島民たちが普段食べている素朴な食事が味わえると好評です。

5:地元小中学校での特別教室

現在、青島では子供たちに体験環境を用意しています。魚を水揚げし、加工調理し、食べるという工程を体験することによって、自分たちが生きていくために必要な食物が、どうやって生み出されているかを学べます。

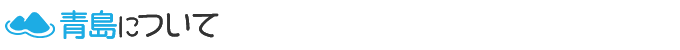

6:島の日常

島西岸「宝の浜」で見る夕日の美しさは島の人みんなの自慢。猫と海鳥も暮らす島は、とてものどかです。

ほかにもこんな活動をしています。

◆逆授業参観 「おとうさんかん」◆

働くおとうさんの姿を子どもたちが逆参観し、そこから見えてくる仕事の魅力や家族の関係を伝えるプロジェクトです。次世代の担い手となる子供達に仕事の魅力を伝えています。

New!! 島に新しい仲間が増えました!

◆谷さん「移住してから家族と過ごす時間が多くなった」◆

生まれ育った大阪で上場企業の営業担当として働いていた谷浩介さん(29)が、平成29年6月に、漁師になるという志を持って、一家3人で青島に移住しました。

松浦市の移住・

<実際に移住して思うこと>

「大阪では子供が起きている時間に家に帰れることが少なかったですが、一緒に食事をしたり、遊んだり、家族が一緒に過ごす時間が多くなりました。島の人みんなが家族のようで、前から住んでいるような気持になります。実際に漁業を体験し、より漁師の仕事に魅力を感じているので独立に向けて頑張っていきたいです。また、いずれは民泊に取り組んで、たくさんの人に青島の暮らしを体験してもらえればと考えています」

いよいよ事業が立ち上がり、やる気に満ちた青島のみんなは、こんな事業プランを考えています。みなさん、やる気でいっぱいです!

辻山新悟さん

◆都会の人に来てもらえる観光プランを

自衛隊を退官後、故郷青島に戻り漁や体験プログラムの対応に従事する辻山さんは、観光業をもっと伸ばしたいと考える。

福岡や長崎、佐世保などの都市から青島に来て、海で遊んで、うまい魚を食べてもらう。絶対に満足できると観光プランができると思っている。

川上一代子さん

◆体験型プログラムを充実させたい

青島唯一の民宿であり、食堂でもある民宿川上のおかみさんは、青島の体験観光を取り仕切っている。

10数年前から行っており、好評の民泊体験をさらに充実させ、島料理の料理教室などで、もっと観光に訪れる人との触れ合いを充実させたいと願う。

辻川吉規さん

◆ニーズを把握した上での商品開発

島で唯一クロマグロの養殖を行う辻川さんは島で随一のビジネス感覚の持ち主。

ユニークなだけではなく、ちゃんと市場を把握した上で、まったく新しいものをつくろうとアイデアを用意している。

上場裕樹さん

◆海と暮らす知恵を教えたい

ウニ、アワビなどの素潜り漁師の上場さんは、漁師のお仕事体験プログラムを考える。

海に敬意をもって接する青島の漁師たちの心意気と海と暮らすための知恵を多くの人に伝えたいと願う。

浜野絹代さん

◆おいしいご当地グルメをつくりたい

島の名物「青島かまぼこ」をつくっている浜野さん。

魚と塩だけでつくる「青島かまぼこ」は確かに定番だけど、バリエーションを増やして若い人たちにも食べやすいものがあってもいいと語る。

宝野万寿樹さん

◆新しい加工場を用意して無駄をなくす

漁師の宝野さんは、美味しいのに値が付かない魚をもったいないと感じている。加工賃や送料を考えると商品にならない。

島に加工場があれば、そんなに数が獲れない魚でも有効活用できるのではと考える。

桝屋勝さん

◆古きを温め新しきに挑戦。青島ならではの養殖事業を

父親の代、40年ほど前から養殖事業に取り組んできた桝屋さん。

多数の事業者と切磋琢磨し、フグやマグロなどの養殖が可能になった今でもまだまだ新しいことができると考える。青島ならではの漁業を育て、伸ばしていくつもりだ。

山下興範さん

◆島へのリピーターを増やしたい

青島体験振興会会長を務める山下さんは、体験プログラムに携わる中で一次産業と観光を結びつけ、青島にもっと気軽に来てもらいたいと考える。

体験プログラム参加者の声を聞きながら、新しい体験プログラムの開発と内容の充実を行うことで、「また行きたい!」と思ってもらえるリピーターを増やしたいと語る。

辻川拓海さん

◆若い力で青島を活性化していきたい

父や母の代の人々が今、青島を引っ張ってくれている。だけど、僕ら世代も負けていられないと語る辻川さん。

ネット通販や青島以外の土地にアンテナスペースを設けたいなど、その夢・アイデアは尽きることがない。

松田淳一さん

◆島外の人に旬の魚介類を食べにきてもらいたい

大規模量販店で長年鮮魚販売を行っていた、魚介類のエキスパートである松田さん。

青島は魚介類の宝庫で、「四季を通し移り変わる旬の魚介類」と「いつ来ても変わらない島の人達」を両方味わえるのが魅力だ。この素晴らしい環境を維持発展していけるように頑張っていきます。と語る。

\応援してます!/

松浦市地域おこし協力隊

小高秀二さん

自然と人の共生、温かな生活、島への強い愛情。島の未来は自分たちで守り、自分たちで築くという強い意志と熱意が青島にはあります。

生まれ育ちは東京の僕ですが、青島○の一員として、青島のみなさんと一緒に頑張ります。

ご寄附は、諸経費を引いた残りを「青島」の活性化のために使用します。

【寄附使い道の一例】

具体的な使い道の詳細は以下です。

・青島の水産加工施設の拡充 ・・・ 350万円

・水産加工品の商品開発 ・・・ 50万円

・水産加工商品のオンライン販売の仕組み作り ・・・ 50万円

・一般社団法人「青島〇」の活動拠点整備 ・・・ 50万円

合計:500万円

「青島〇」の今後の活動については以下のサイトでご報告いたします。

今回の私どもの取り組みにご賛同いただき、ご寄附をいただいた方には、

松浦市の特産品をお礼としてお贈りいたします。

◆長崎ハーブ鯖◆

餌にハーブを混ぜることで、臭みを減らした、食べやすい長崎ハーブ鯖。日本で4社しか生産されていないという貴重なグルメです。

生産者:谷川さん

◆茜鯛◆

美しい朱色の青島の真鯛は、茜鯛と呼ばれています。引き締まった身は、刺身、しゃぶしゃぶなどどの食べ方でも美味しいです。

生産者:辻川さん

◆トラフグ◆

最高級食材として珍重されるトラフグ。その引き締まった身には旨みが凝縮。皮部分を湯引きにするのも絶品です。

生産者:谷川さん、桝屋さん、川上さん、村辺さん

◆ハマチ◆

青島の美しい海を元気いっぱいに泳ぎ回るハマチはプリプリの食感が自慢。脂ののった旨みを堪能できます。

生産者:桝屋さん

【10/27追記】

前回のプロジェクトでご好評だった青島◯のお礼の品のご用意が整いました!

現在進捗情報はありません。

長崎県松浦市

松浦市は長崎県の長崎県北部、北松浦半島に位置し、松浦党の発祥の地としても知られています。

本市の基幹産業は一次産業で、特に水産業においては、全国有数の水揚げ量を誇る公設魚市場を擁し、トラフグ・クルマエビ・マグロ等の養殖も盛んです。また、体験型旅行事業のメッカとして、平成15年度の事業開始以来、現在も成長を続けています。近年では、日本初の海底遺跡「鷹島神崎遺跡」として国史跡に指定され、全国的にも注目されています。

豊かな自然と人、歴史そして産業が共存する「まつうら」に対する熱い想いをお持ちのみなさまのご支援をお待ちしております。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。