資源を守りながら漁場を育成し、奄美大島の伝統漁法を守りたい

カテゴリー:食・農林水産業・商工業

寄付金額 3,727,000円

目標金額:3,500,000円

- 達成率

- 106.4%

- 支援人数

- 44人

- 終了まで

- 受付終了

鹿児島県瀬戸内町(かごしまけん せとうちちょう)

寄付募集期間:2021年12月3日~2022年3月2日(90日間)

鹿児島県瀬戸内町

奄美大島に昔から伝わる伝統漁法の「追い込み漁」。

瀬戸内町の追い込み漁は、天然資源の減少や乗組員の高齢化、人材不足、水揚げ量の減少、若者の魚離れによる魚の単価の低下、それに加えて新型コロナウイルスの影響を受け、「追い込み漁」の存続が危ぶまれている。

サンゴ礁海域で環境に配慮でき、持続可能な漁法である「追い込み漁」を次世代に残しながら、多くの若者が漁業に興味を持てるようにしたい。

ふるさと納税で

このプロジェクトを応援しよう!

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄付できる制度です。

控除上限額内の2,000円を超える部分について、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。

控除上限額かんたんシミュレーション

奄美大島瀬戸内町の伝統漁法「追い込み漁」と地域で愛される魚食文化を守りたい

瀬戸内町最後の「追い込み漁」漁船、池田丸にかける願い

奄美大島に昔から伝わる伝統漁法の「追い込み漁」

瀬戸内町で追い込み漁を行っているただ一つの漁船「池田丸」は、天然資源の減少や乗組員の高齢化や人材不足、水揚げ量の減少、若者の魚離れによる魚の単価の低下、それに加えて新型コロナウイルスの影響を受け、追い込み漁の存続が危ぶまれています。

皆様のご支援をいただきながら、持続可能な漁法である「追い込み漁」を次世代に残したいと考えています。

追い込み漁は棒の先に白片をつけて脅したり、音をさせながら威嚇して、仕掛けた網に魚を追い込んでいく漁法です。

珊瑚礁を漁場に利用しており、珊瑚礁が多い瀬戸内町の海域に適しているとされています。

また、潜水と網漁業の組み合わせで、魚群を確認しながら網に追い込むため、確実で能率的に行うことができ、取り過ぎないように不要な資源を海に返しながら行っています。

半面、 潜水技術が伴うため若い労働力を必要とすることや収益性の低下などで漁場の合理的利用や資源維持、労働力確保の問題が起きています。

追い込み漁の流れ

①先ず海底に網を敷設する。

②遠方より円陣をつくって網口に魚を追い込む。スルシカと呼ぶ棒を振りながら、岩礁間の魚を残らず狩り立て、袋網ちかくに追い込み、垣網を袋網の方に巻き込むようにして魚が逃げるのを防ぐ。

③魚を完全に袋網の中に追い込み終えれば、漁夫は潜水して袋網の前敷を揚げ、魚を包んで漁獲する。

「この漁法は珊瑚礁の魚を獲るためには唯一の漁法である」と加計呂麻島での追込網の調査で感じた。

ー鹿児島県水産技術開発センター資料より一部抜粋ー

「追い込み漁」の歴史

「追い込み漁」は沖縄県の糸満から奄美群島に伝わった漁法と言われています。

戦前に伝わり、昔からサバニ(木の船)を用いて使われていた漁法で、戦後も多くの漁夫が追い込み漁を行なっていました。

珊瑚礁漁場では、珊瑚礁を傷つけずに行える漁法で一時期は瀬戸内町でも多くの漁業者が加計呂麻島や請島など奄美大島内でも比較的波の静穏な海域で追い込み漁を行なっていました。

追い込み漁の利点と課題

・サンゴ礁を漁場に利用しており、サンゴ礁の多い瀬戸内町に海域にも有望な漁業。

・潜水と網漁業の組み合わせで、魚群を確認しながら網に追い込むため、確実、効率的な漁業。また、必要部分以外は資源を海に返すことができる。

・潜水技術を伴い、若い労働力を必要する。

・収益性の低下などで漁場の合理的利用、資源維持や労働力確保の問題が起きている。

瀬戸内町唯一の追い込み漁船「池田丸」

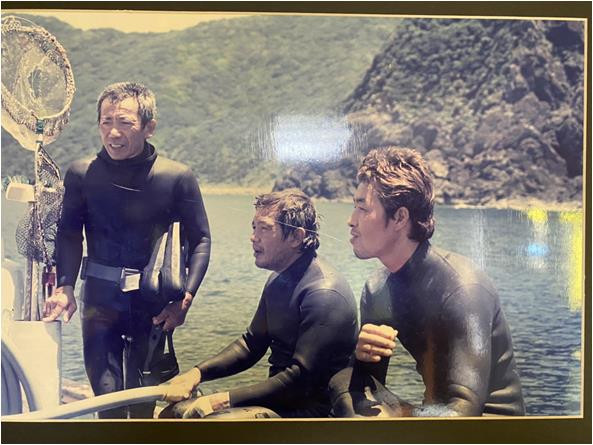

現在の池田丸の親方が船に乗り始めたのは親方21歳の頃。

みさき丸で修行を積んだ後、一時期は養殖業を経験し、田原丸の乗組員に。その後、池田丸の親方となって、22年余りで漁師歴は47年になります。

親方が24歳頃に追い込み漁を始め、一時期は乗組員10人ほどいた時もあったが、現在は6人。地元で愛されている地魚がたくさん獲れた時には喜びを感じると親方は話します。

資源が豊富にあった昔は、毎日天気が良ければ漁に出ていたそうです。

しかし、10年ほど前から徐々に漁の回数を減らし、現在は漁に出る日数を週2~3日まで減らしています。

その理由は、

①資源量の管理

昔に比べて魚の数が減ったため、獲り過ぎないように漁に出る日数を調整している。

②消費量の減少

若い人の魚離れ等もあり、魚の消費量が減少。魚の単価が下がっている。

③海の環境変化

透明度の悪化や海藻の減少、海水温の上昇、地形の変化など海の環境が変わってきており、資源を守りながら持続的に続けられる漁業が求められている。

漁業を取り巻く変化に合わせながら漁業を行っているそうです。

これからの奄美大島・瀬戸内町の漁業発展のためにやりたいこと

資源を守りながら漁を行う

獲れるだけ獲る漁の時代から、資源を守りながら獲る漁へ

後世に島の大切な資源を残していけるような、漁の仕方を積極的に行っていかなければなりません。

綺麗な奄美の海の資源を残しながら、島の食文化を絶やさぬように、自然と対話しながら「追い込み漁」を持続可能なものとして残していきたいです。

資源を守るための活動

・サンゴ保護のために外敵「オニヒトデ」の駆除活動

・イカしば(アオリイカの産卵場所)の設置作業

寄附金の使い道

資源を守りながら漁場を育成する資金や漁獲量調整に伴う設備投資として活用させていただきます。

・ 独自の禁漁時期を設けるための準備費用

・ 漁に出る日を減らすことによる船や漁具の維持費

※目標金額に達しなかった場合も、本プロジェクトへ活用させていただきます。

※目標金額を超えた寄付をいただいた場合は、後継者育成・人材育成のための資金として活用させていただきます。

【目標以上のご寄付を頂いた場合】伝統漁法追い込み漁の伝承し、一次産業である漁業者を育成

漁業を守っていくためには新たな担い手が必要です。

地元の子どもたちに、追い込み漁の見学や体験などを通じて、漁師という仕事を身近に感じてもらう体験を行いながらIターンやUターン者など一次産業を求める人を積極的に雇用し、地産地消へつなげます。

追い込み漁の主な魚と島内の流通

追い込み漁で採れる主な魚

アカウルメ(タカサゴ)

赤色が目印の奄美大島で昔から愛されてきた島の魚。沖縄では「グルクン」と呼ばれ、沖縄県魚になっています。島ではよくからあげにして食べています。

ヒキ(キボシスズメダイ)

唐揚げにして頭からまるごと食べられる魚。卵をもっているものが人気。

エラブチ(青ブダイ)

色鮮やかな青色の魚。島ではよく酢味噌を付けてお刺身で食べています。

奄美大島でのアカウルメの流通

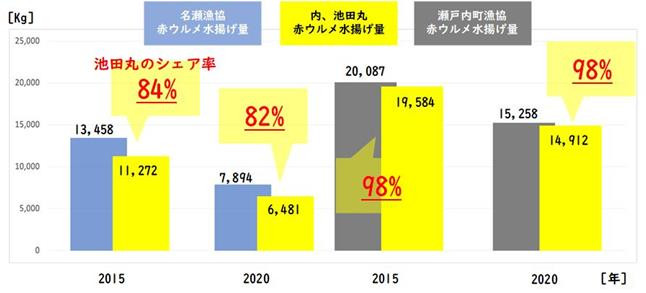

天然資源の減少や乗組員の高齢化、人材不足、水揚げ量の減少、若者の魚離れによる魚の単価の低下など年々漁業を取り巻く環境が変化してきており、赤ウルメの総水揚げ量は年々減少傾向にあります。それに加えて新型コロナウイルスの影響を受け、奄美大島に残る伝統漁法の追い込み漁の存続が危ぶまれています。

池田丸の赤ウルメ水揚げ量は2漁協のほとんどをシェアしているほどで、奄美大島内の赤ウルメの流通を支えています。

アカウルメを未来の食卓にも

アカウルメと瀬戸内町

地域で愛されている「アカウルメ」は、「からあげ」や「つきあげ」の原料として利用されてきました。

「追い込み漁」がなくなってしまっては奄美で愛されている魚たちが食卓から消える可能性があるのです。

持続可能なサステナブルシーフードとして、未来に、そして島の子どもたちのためにアカウルメをはじめとした島の魚たちを残していきたいと考えています。

お礼の品の紹介

池田丸から海の贈り物です

アカウルメ4,000円相当分

追い込み漁で漁獲したアカウルメです。島では唐揚げにして食べられています。

海産物と追い込み漁の体験

瀬戸内町の海産物1万円相当のほか池田丸の「追い込み漁」体験が出来ます。

-

2022年07月28日 14:42

プロジェクト達成!ありがとうございます!

皆様のおかげさまでプロジェクト目標を達成し、瀬戸内町「最後の追い込み漁」を続けることができました。

出漁を制限しながら老朽化による船体を修復し、伝統漁法の継承へつなげることができました。

昔から食べられてきた島の赤ウルメを食卓へ届けることができました。

本当に感謝いたします。

大切なサンゴ礁を守り、これからも次世代へ島の魚食文化を継承していくため

資源を守りながら伝統漁法を存続していきたいと考えています。もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

鹿児島県瀬戸内町

瀬戸内町は鹿児島市から南に約420キロの場所にあり、奄美大島の最南端に位置しています。加計呂麻島、請島、与路島の3つの有人離島を有し、日本で唯一の海峡を持つ町です。漁業のほかダイビングやシュノーケリング、シーカヤックなど海のアクティビティが盛んです。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。