プロジェクト7COLORS ~障がい者の高齢化問題とひきこもり問題対策の処方箋~

カテゴリー:健康・福祉

寄付金額 1,289,000円

目標金額:97,827,000円

- 達成率

- 1.3%

- 支援人数

- 88人

- 終了まで

- 受付終了

佐賀県上峰町(さがけん かみみねちょう)

寄付募集期間:2016年9月12日~2017年2月28日(170日間)

佐賀県上峰町

みなさんは、現在進行形で増え続けるひきこもり問題や障がい者の高齢化問題って聞いたことありますか?この両者は「社会に関わりたいけど、社会参加に壁を感じている」ということでは共通しています。

佐賀県上峰町では、「ひきこもり者、障がい者、保護者、就学前児童、不登校児童・生徒、学校・職場、行政」の7者を虹のそれぞれの色になぞらえ、社会への架け橋をかけられるよう支援していく体制を構築できるグループホームの創設を応援しています。

障がい者やひきこもり者が「社会へかかわるきっかけづくり」を支援してみませんか?

※プロジェクト期間を2017年2月28日まで延長を致しました。引き続き当プロジェクトへのご支援をどうぞお願い致します。

このクラウドファンディングは『ふるさと納税』対象事業です!

ふるさと納税とは、自治体への寄附金のことです。個人が2,000円を超える寄附を行ったときに住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。

⇒ふるさと納税をもっと知る

⇒私はふるさと納税をいくらできる?(寄附金控除額のめやす)

今回のプロジェクトの詳細

■増え続けるひきこもり者と障がい者の高齢化問題対策としてその両者をマッチングさせる機能を持つグループホームを創設します。

■障がい者には「生活の場」として、ひきこもり者や不登校児童・生徒には「学校・社会への復帰、雇用促進の拠点」としての機能を持たせ、ノーマライゼーションのまちづくりの礎となるグループホーム創設の応援をします。

目指すべき方向性

・ひきこもり者と障がい者に共通すること

ひきこもり者も障がい者も共に「社会に関わりたい」「社会に参画したい」という根本の望みは共通しています。

この共通項を実現するために、障がい者には安定的な生活の場を確保し、就労の場と結び付け、ひきこもり者や不登校児童・生徒には地域でのサポート体制を充実させ、学校や社会への復帰、雇用への結び付けを促進することで両者をマッチングさせ、両者への目の行き届いたノーマライゼーションのまちづくりを実践するプロジェクトを応援しようとするものです。

・自分を元気づける一番良い方法は、他の誰かを元気づけてあげること

障がい者とその家族、ひきこもり者とその家族が自分らしさを発揮できるよう、社会的な役割を担うことで自身の価値を再確認し、さらに両者を結び合わせることで、雇用の促進や定住促進を図るべく、積極的な支援を行っていきたいと考えています。

寄付の使い道について

上峰町には障がい者グループホームが存在せず、近隣の施設を利用するか、遠隔地へ行かざるを得ません。こういった背景のもと、グループホーム創設の要望はありますが、その整備費には50,000,000円程かかります。

本プロジェクトで提供するお礼の品などの関係経費を含めますと、全体で1億円程かかる見込みです。前回皆様からご寄付いただいた2,173,000円を差し引き97,827,000円を目標額としたいので、みなさまのご支援をお願いいたします。

※目標金額に到達しなかった場合も基金として積み立て、事業実施時に活用させていただきます。

1.増え続けるひきこもり問題

・誰にでも起こりうる引きこもり問題

あなたは、学校や仕事場でミスをしたり、大恥をかいたり、同僚や友人と揉めて気まずくなったり、失恋して「明日世界が終わればいいのに…」なんて悲観的な日々を過ごし、「部屋(家)から一歩も出たくない」「一人になりたい」と落ち込んだ経験はありませんか?

誰にでも、ちょっとしたきっかけで気持ちが落ち込むことはあります。

例えば、友達に無視された、先生や親に叱られた、人間関係がこじれた、上司や先輩から努力が認められなかったなど、日常の出来事が原因になっていることが多々あります。

多くは、家や部屋といったパーソナルスペースの外にある要因に干渉されたくないという気持ちがひきこもりたい気持ちを誘発していくのだろうと考えられます。

逆に捉えると大人でも子供でも「誰にでもひきこもりは発生する」可能性があるということです。

・ひきこもり問題の現状等

厚生労働省では、ひきこもりを「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」と定義しています。

ひきこもりは、これまで若者の問題と考えられていたこともあり、不登校問題の延長線上の問題とされてきた経緯があります。

そういった経緯もあり、支援対象としても従来10代~20代が想定されてきましたが、ひきこもりの長期化や、社会に出た後に引きこもりになるなど30代~40代の年齢層も増えてきています。今後もひきこもりの長期化や発生原因の後発化が進めば、更に年齢層の幅は広がることが考えられます。

日々、元気に働いている人たちには、あまり関係のないことのように思えますが、転職、家庭環境の変化、人間関係などちょっとしたことがきっかけで引きこもりになってしまう可能性は誰にだってありうることなのです。

ひきこもりが長期化すると「意欲はあるが、働きたくてもなかなか外に出るのが怖い」など、社会との隔絶が更に進み社会復帰の可能性が低くなる、ひきこもり者を抱える家族自体が孤立化するなど、より深刻化する恐れがあります。このままでは、社会復帰したくてもできず、家族も社会復帰を願うも思うままにならず、双方とも心痛が深まるばかりです。

ひきこもり人口推計 統計データ

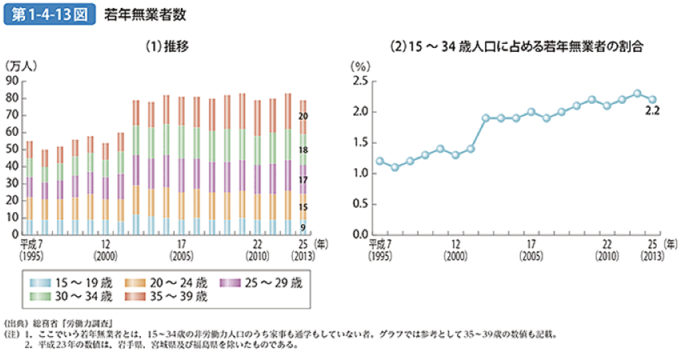

内閣府によると若年無業者(15~34歳の非労働力人口のうち,家事も通学もしていない者)の数は,平成14(2002)年に大きく増加した後,おおむね横ばいで推移しています。

平成25(2013)年は60万人で,前年より3万人減少しています。15~34歳人口に占める割合は長期的にみると緩やかな上昇傾向にあり,平成25年は2.2%となっています。年齢階級別にみると,15~19歳が9万人,20~24歳が15万人,25~29歳が17万人,30~34歳が18万人としています。

上峰町に置き換えてみれば、15~34歳人口が2,075人(H28.3.31現在)ですので、約45人と推計されます。

これまでの取り組みとこれからの取り組み

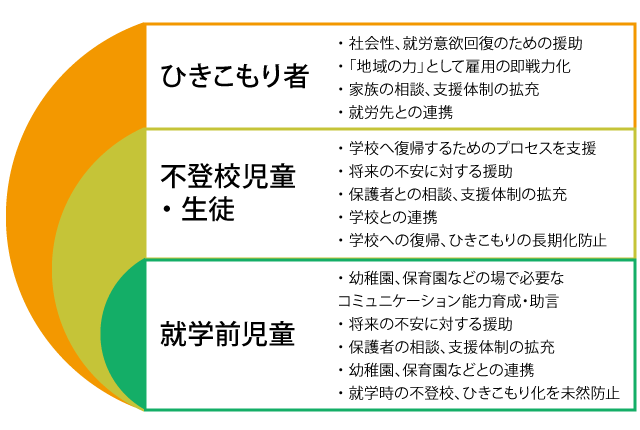

これまでは、学校の管理下にある児童・生徒の把握は、社会やネットワークから隔絶されているひきこもり者と比較すると取り組みやすいといった側面もあり、ひきこもり者対策よりも不登校児童・生徒に対しての対応策に重点が置かれてきました。

不登校児童・生徒になる原因も学校生活によるトラブル、無気力、非行や遊び、学業不振、甘えたがり、精神が未熟、家庭環境、発達障害・神経症など様々ありますが、ひきこもり者と不登校児童・生徒を区別しない、一貫した対応策が求められます。さらにもう一歩踏み込めば、就学前児童をも対象とした一元化した対応策をとることにより、世代を超えた横断的な「ひきこもり化の未然防止」が図れることにもつながります。

また、ピアサポート(同じような立場の人によるサポート)を導入することにより、仲間の力を感じつつ、同じ問題や環境を体験する人が、対等な関係性の仲間で支え合うことで自身の自尊心や自信の回復につなげていくために、創設するグループホーム内にフリースクールを設け、ひきこもり者未然防止、脱却のための拠点化を図りたいと考えます。

なお、ひきこもり者を創設するグループホームの人財として迎え入れ、「地域の力」として「雇用の即戦力化」を図っていく考えも併せ持っています。

2.障がい者の高齢化問題について

障がい者の生活基盤整備の状況

障がいのある子が高齢化していくことで生じる親や家族の不安を払拭するような安定して暮らせる生活の場が不足しています。

上峰町は佐賀県東部に位置しています。同圏域には本町を含め2市4町あり、介護サービス包括型グループホームは12施設あります。しかし、県境に隣接しているという立地から、隣県からの需要にも応じているケースもあることに加え、定員数を少なく運営している事業者もいるため、単に施設数を見ただけでは、地域の需要に対して安定した供給体制があるとは言い切れない状況です。

また、上峰町内に介護サービス包括型グループホームは存在せず、近隣の施設を利用するか、近隣の施設が定員に達していれば、遠隔地へ行かざるを得ないという課題があります。

障がいのある子が年を重ねることへの親や家族の不安

障害者自立支援法が改正され、障害者総合支援法となりました。空き教室や空き店舗の活用ができる「規制緩和」や「手続きの基準の透明化、明確化」がなされるなど若干前向きに改正されたものもありますが、「応益負担」の継続のように本質は変わらないものなども残っており、私たちのように障がいがある子を抱える親としては、不安が払拭されたものとは言い切れません。子どもが年を重ねていくことは喜ばしいことですが、その反面子どもの将来を考えると不安も尽きません。

というのも、子どもが年齢を重ねることに伴い、体の機能や生活していく上で必要な機能が低下していくことに加えて、障がい特性とともに進展していくことが懸念されるからです。体の機能が低下していけば、徐々に活動範囲が狭まり、これまで以上に不自由さを感じるようになり、それまでできていたことができなくなったり、自宅での生活が困難になるのではないかと心配しています。

また、子どもの機能低下ということだけでなく、家族や周りの協力者の状況が変化するとそれまでの生活スタイルを見直すことになってきます。

障がい者の家族支援の切実さ

私たちのような障がいがある子を抱える家族支援を行う過程を申し上げると、子どものの障がいを受け入れることから、年月を経ていくと私たちが亡くなった後の子どもの生活のことまで長い過程で考えていくことが必要であり、子どもの人生の節目に応じた家族支援が求められています。

私たちを含め多くの親は、ときに自らを責めたり、ときに子を思う気持ちと先々を思いやることで不安を感じ、その不安感を拭いきれぬまま、その子の成長を日々見守り続けています。そして、いずれ着実に年を重ねてきた子どもが高齢化していき、何らかの原因で私たちが子どもの面倒をみられなくなったときに、子どもが生活を継続し、穏やかな人生を送れるよう、どういった手助けをすることができるのかを前もって考えておくのは、障がいの有無にかかわらず親であれば、ごく自然な考えではないでしょうか。

高齢化すると介護保険制度に移行することが必要な場合があるなど、環境が変わることを意識しながら生活する煩わしさもあります。

できれば、可能な限り住み慣れた町で安定した生活を持続することができることを望みます。

障がい者高齢化に伴う「親亡き後問題」

「親亡き後の子どもへの不安」は、高齢の親にとってみれば、自らの資産を取り崩しながら扶養していくには、切実な悩みです。親が高齢化しても子どもの面倒を見なければならない苦悩は私たちの想像を超えたものでしょう。

少し考えて見てください。障がいのない子どもを持つ親でも、その子の将来を心配したり、憂いたりするものです。ましてや障がいを持つ子を育てている親の不安はその想像を大きく超えるものでしょう。

そうして持続してきた生活も、親の亡き後は親の年金収入がなくなり、親が残してくれた資産に頼らざるを得なくなってしまいます。しかし、親が十分な資産を残し、その後の生活設計に目途が立つような方は少数派でしょう。多くの親が自分が亡くなった後の子どもに対して、経済的な側面からも生活基盤に大きな不安を持つことは当然なことだと思います。

これまでの取り組みとこれからの取り組み

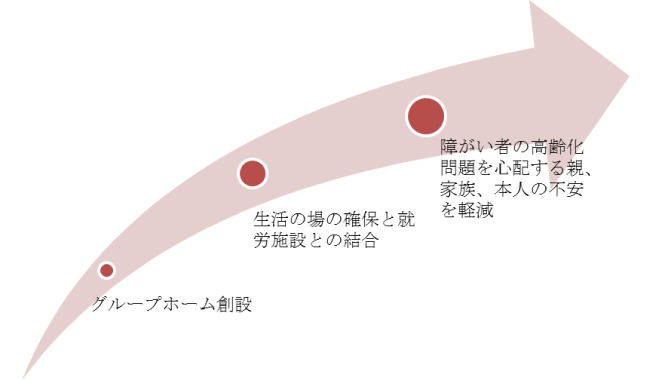

これまで、社会福祉協議会の運営によるB型就労支援所「ふれあいかん」の整備を行い就労の場としての確保は行ってきましたが、財政事情やこれまで上峰町にグループホームを創設する事業者がいなかったことにより「生活の場」としてのグループホームの整備は、周辺自治体に整備されている施設に頼らざるを得ませんでした。今回切実な要望も寄せられていることや目指すべきまちづくりに合致する事業者を選定し、生活の場と就労の場を結び付けたいと考えています。

上峰町が応援したいグループホームとは

グループホームとは、身体・知的・精神障害者等が世話人の支援を受けながら、アパート、マンション、一戸建て等で共同生活する居住の場をいいます。

グループホームは、入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮す生活の場です。

したがって、グループホームにおける支援は、個別のニーズに沿った支援を行います。

グループホームには、次の2種類があります。

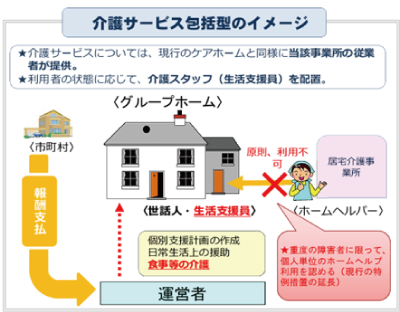

(1)介護サービス包括型グループホーム

…介護サービスをグループホームの従事者が提供するもの

(2)外部サービス利用型グループホーム

…介護サービスを外部の居宅介護支援事業所に委託するもの

資料:厚生労働省HP 障害者の地域生活の推進に関する検討会(第7回)障害者の地域生活の推進に関する議論の整理(案)参考資料 から一部転載

上峰町では、(1)の介護サービス包括型グループホームを創設の支援をイメージしています。

ひきこもり者と障がい者の両者の課題解決案の結合

この2つの課題に対応していくために、一つは、障がいがある方を取り巻く周辺環境、つまり、生活支援のためのサービス、マンパワーや施設、経済的な支援、住環境といったソフト、ハードを折り合わせた地域の社会資源を活用し、この地域の実情に沿って安定供給される仕組みが必要となります。

そこで上峰町では、住み慣れた地域で安心して、年を重ねられるグループホームを創設しようとしている事業者の活動を支援し、終末期までの不安を払拭していきたいと考えています。

将来的には、特別支援学校に通う生徒たちが放課後に利用できる放課後デイサービスなどを一体として行えるようにし、障がい者(児)が世代を超え、互いに作用し合うような機能も付加していくことを目標としています。

二つ目に、グループホームが創設されればマンパワーが必要になってきます。その人財としてひきこもり者を「地域の力」として雇用し、同時にグループホーム内にはフリースクールを設置し、ピアサポート体制を構築したいと考えており、ひきこもり者増加の抑制、社会復帰の促進、就学前児童、不登校児童・生徒への早期のアプローチを含めた防止策を講じていくこととしています。

障がい者の「社会参加」とひきこもり者の「社会復帰」を有機的に結合し、共に価値を見出し、魅力ある施策を実行したいと思いますのでご支援の程よろしくお願いいたします。

3.ご寄付いただいた方へのお礼の品も用意しています

「銘菓大古木」~上峰のうた~

上峰町北部に位置する堤地区において、圃場整備の工事中に地下約3mの地中から、長さ22m、幹の直径1.5mの巨大な倒木(マツ科トウヒ属、もみの木の一種)が発見され、巨木の周囲にもたくさんの焼け焦げた木々が埋まっていました。

これらの木々は、約9万年前の阿蘇4火砕流と呼ばれる北部九州一円を覆い尽くすような大火砕流によりなぎ倒され埋まった当時の森林の跡ということです。

就労支援施設B型事業所「ふれあいかん」では、この大古木をモチーフとした新銘菓を開発しました。皆さまへの返礼品発送の折には、この就労支援施設で作業する人々が、一品一品感謝の気持ちを込めて包装を手がけ、みなさまへお届けいたします。

9万年前の阿蘇山の噴火によって堆積した火山灰が豊かな土地を育み、大地の実りをもたらせています。大古木は、私たちに自然の偉大さを語りかけ、時空を超えはるか太古へといざなってくれます。悠久の歴史とロマンを感じながら、上峰町の自然がギュッと詰まった新銘菓をご堪能ください。

ページ内イラスト素材提供:「いらすとや」(http://www.irasutoya.com/)

■その他のお礼の品はこちらから

【※必読 ※】寄附お申込み等について |

| ■「受納証明書」及び「ワンストップ特例申請書」の送付について■ ①2016年12月16日~31日お申込みの方 …2017年1月13日前後に「受納証明書」を発送をしております。まだお手元に届いていない場合はご連絡下さい。受納証明書は平成28年分の確定申告(2017年2月16日~3月15日)に必要な書類となります。また、返礼品と書類は別々に送付しておりますのでご了承ください。 ②2017年1月1日~2月28日お申込みの方 …2017年3月15日に「受納証明書」及び「ワンストップ特例申請書」を発送をしております。まだお手元に届いていない場合はご連絡下さい。受納証明書は平成29年分の確定申告(2018年2月16日~3月15日)に必要な書類となります。また、返礼品と書類は別々に送付しておりますのでご了承ください。 【連絡先】 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1 上峰町役場 まち・ひと・しごと創生係 宛 電話:0952-55-7240 ※おかけ間違いの無いよう、お願い致します。 |

現在進捗情報はありません。

佐賀県上峰町

上峰町は、佐賀県の東部のほぼ中央部、三養基郡に位置し、概ね北部が丘陵及び台地、南部が沖積平野で、居住可能地の標高差約50メートルの北高南低の地形です。南北最長12.5キロメートル、東西最狭1キロメートルの帯状の町でその姿は剣が天に向かっているようです。

地質的には、北部から深性花崗岩地帯、洪積層及び南部平坦地の沖積層とにわかれており、南部平坦地は肥沃な土壌に恵まれています。

明治4年廃藩置県が断行され、明治22年4月に江迎村、前牟田村、坊所村、堤村の4村が合併し、上峰村と称しました。平成元年には、町制施行をなし、町としてのスタートをきりました。村からの変化の中では、農業生産を主体としたものから工場の誘致、住宅政策の振興を図り、農工併進の街づくりを行ってきました。

現在、町全体の農地整理、工場誘致もほぼ終了し、今後環境破壊することなく農工歩みをそろえてすみよい街づくりを目指しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。