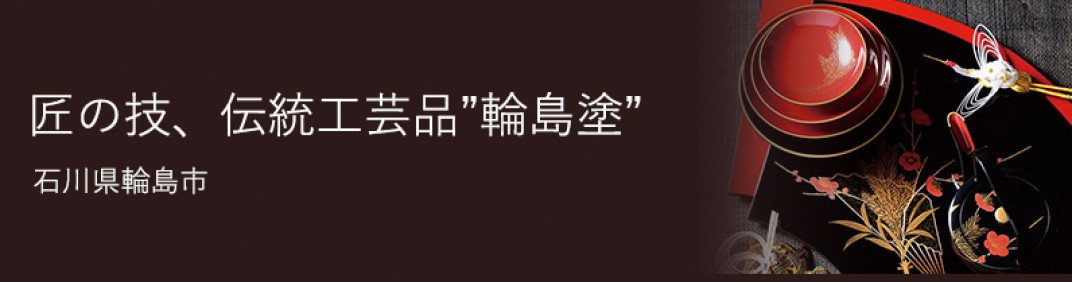

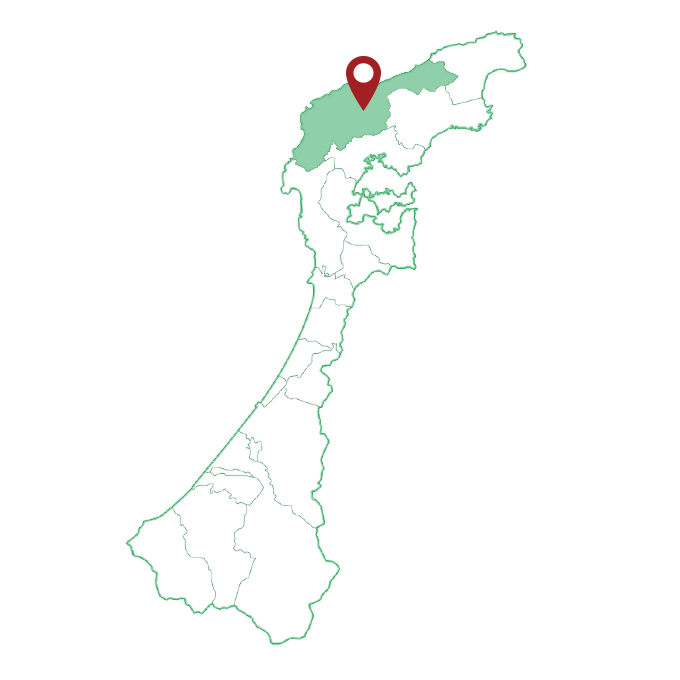

石川県 輪島市

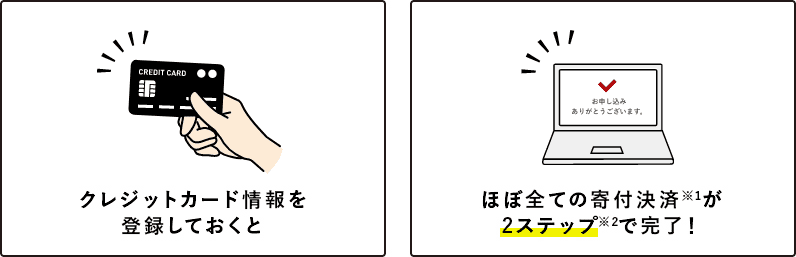

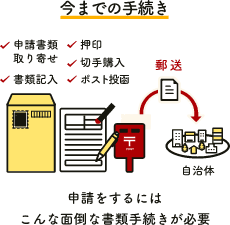

オンラインワンストップ:自治体マイページ

木といっしょに日常を過ごせるように「KITO(きと)と名付けたシリーズ 〈四十沢木材工芸〉「KITO」折敷(おしき)ゆら トレイ [高島屋選定品]

お礼の品について

| 容量 | トレー1枚 素材:ケヤキ サイズ:φ38cm×H1.8cm 塗装:ガラス塗料 |

|---|---|

| お礼の品ID | 5905534 |

お申し込みについて

| 申込条件 | 何度も申し込み可 |

|---|---|

| 発送期日 | お申込み後1か月をめどに発送いたします。 |

| 配送 |

|

直径380mmの大振りな折敷(おしき)です。

料理のお皿のステージとして、また料理を配膳するトレイとしてお使いになれます。

「ゆら」は洋のお皿によく合います。

木の麗しさ

木は木目一つ一つが木自身を抱きかかえるように太く大きくなり、力を蓄えていきます。

木がお皿やお盆に使えるような大きさになるまで100 年ほどかかります。

四十沢木材工芸は山から与えられたたくましい木を、機械の正確さと迅速さによって無駄なく削りだし、手による繊細な磨きによって上質な手触りを生みだします。

無垢の木に閉じ込められた100 年の力を100 年以上使えるよう削りだし、

「木の麗しさ」を日常に提供したいと考えています。

私達は、木を慈しみ、豊かな山林を未来に手渡せるような作り方・生き方を選択します。

「木といっしょに」

木といっしょに日常を過ごせるようにと名付けた、木のプロダクトシリーズ「KITO(きと)」。

無垢の木だけが発する心地よさは、安らぎのある暮らしに欠かせないと私達は確信しています。

日常に木の心地よさを提供し、山林に畏敬と感謝を寄せられるような製品を作って参ります。

山の尾根から水が流れている風景を抽象化しました。

山脈が尾根や谷を作り水が流れ沢山の「沢」を生みます。

沢が植物を育て、木を育み、森を形成していきます。

「四十沢(あいざわ)」の「四十」は北前船が日本海を往来していた時代では「沢山」を意味した言葉 でした。

沢山の沢が森を育み、その森で成長した愛おしい木を頂き、人の日常に木の心地よさを提供し続けて参りたいと思っています。

来 歴

四十沢木材工芸

1947年、石川県輪島市にて漆器用素地の木地屋として創業。

加工技術は指物、曲物、ロクロ、刳りものまで幅広く、NC加工を得意とする。

国内外の木材料を多く持ち、様々な注文に対応。

2013年9月 オリジナル木製品の製造販売を始める。

2019年9月 「KITO」「ara!」シリーズを発表

2023年3月 「SUI」シリーズを発表

| カテゴリ |

雑貨・日用品

>

食器・グラス

>

その他

雑貨・日用品 > 食器・グラス > 皿 |

|---|

- 自治体での管理番号

- 59P2233

輪島市について

能登半島の北西にある輪島市は、豊かな緑と海に囲まれた人口約2万5千人の町です。鎌倉時代の半ば、1321年に曹洞宗の初祖「道元禅師」から四代目にあたる「瑩山(けいざん)禅師」により「總持寺」が開かれ、江戸中期(1680年代)~明治30年代には、大坂(大阪)と蝦夷地を結ぶ日本海航路に就航した廻船「北前船」の親の湊と呼ばれ海上交通の要衝として栄えました。日本が世界に誇る伝統工芸「輪島塗」は江戸時代前期の寛文年間(1661年~1673年)に現在のような技術が確立され、陸路での行商や北前船の海運の利を活かして盛んになりました。

また、「平家にあらずんば人にあらず」で知られる武将・平大納言時忠の子と呼ばれる平時国の末裔が江戸時代に28年の歳月をかけて建造した上時国家住宅は国指定重要文化財(建造物)に指定されています。

現在、「漆の里」「禅の里」「平家の里」の3つの里構想を中心に、市の魅力を発信しています。

石川県 輪島市