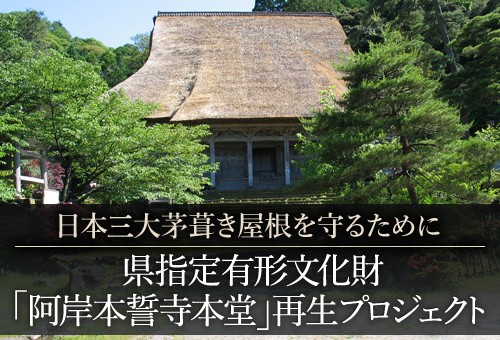

築200年「阿岸本誓寺 本堂」の老朽化した茅葺き屋根を修繕し、古刹の景観を守り続けたい!

カテゴリー:伝統・文化・歴史

寄付金額 18,497,555円

目標金額:18,000,000円

- 達成率

- 102.7%

- 支援人数

- 567人

- 終了まで

- 受付終了

石川県輪島市(いしかわけん わじまし)

寄付募集期間:2018年8月22日~2018年11月30日(101日間)

石川県輪島市

阿岸本誓寺の茅葺屋根は県の文化財に指定されており、岩手県の正法寺本堂、山形県の出羽三山神社三神合祭殿と並んで「日本三大茅葺き屋根」と言われています。

しかしながら、老朽化により雨漏りや草木の繁茂がみられるなど損傷が激しいため、3カ年かけて屋根の葺替工事を実施します。

昔は、村人総出の相互扶助による共同作業で葺き替えが行われていましたが、過疎化により檀家数が少なくなっており、高額な費用負担が大きな障害となっています。

輪島市は、この守るべき文化財を後世へ遺すため、皆様のご協力によって「阿岸本誓寺茅葺屋根」を再生します。

※輪島市へ直接寄附された方の寄附金額も達成金額に反映しております。

日本三大茅葺き屋根を再生したい!

築200年の寺院「阿岸本誓寺(あぎしほんせいじ)」

阿岸本誓寺は、浄土真宗大谷派に属し真宗寺院としては能登最古、最大とされます。

藩政期には、加賀藩と配下寺院との取り次ぎを担う触頭(ふれがしら)として鳳至郡196ヶ寺を総括し、前田家の領民統治に重要な役割を果たしました。

天保10年(1839)関白左大臣二条治孝公の息女五百姫が24代住職の室として入嫁。

山門、鼓楼、鐘楼やその調度品は市指定文化財に指定されており、山門の正面扉には「徳川葵」、「二条下り藤」の定紋を配するなど由緒ある寺院です。

現存する「本堂」は、寛政4年(1792年)に再建され、寺の開山はさらに遡るといわれています。本堂の茅葺屋根は平成4年10月9日に県指定文化財に指定されており、「日本三大茅葺き屋根」と言われています。

■茅葺屋根とは?

縄文時代に始まった住居の形式「茅葺屋根」

草で葺かれた屋根の総称ですが、実は「茅」という植物は存在しません。一般的には最もよく使われるすすきで葺かれた屋根を指します。すすき以外の材料には葦(よし)、かりやす、かるかや、しまがやなどがあり、イネ科の多年草が使われます。

茅葺きは日本固有のものと思われがちですが、最も原初的な屋根として英国やドイツなど世界で広く見られ、独自のものではありません。

日本では縄文時代に始まった伝統的な住居の形式であり、断熱性、保温性、通気性、吸音性など優れた特徴があり、これだけの性能を兼ね備えた屋根を作り上げることは容易ではありません。

しかし、火に弱い性質があるため、現在ではほとんど見られなくなりました。

老朽化した茅葺屋根

一般的に茅葺は30年~40年おきに葺き替えが必要です。しかし阿岸本誓寺の屋根は面積が大きいため、葺き替え費用も高額となります。

文化財であるため、修復費用に自治体の助成制度が活用出来ますが、県指定文化財であるため、国指定文化財と比べて負担割合が大きく、本来であれば寺院の檀家からの寄附等によって修復できればよいのですが、過疎化により檀家数(門信徒:172名)も少なくなっているのが現状です。

伝統の茅葺屋根の維持が難しく、あるいはその価値があまり認識されず、茅葺民家は消滅の一途を辿っている中で、茅葺屋根が日本の里山の象徴の一つとして後世にその技術と景観を受け継ぐことが、日本の文化を守っていくことでもあります。

敷地内の県指定天然記念物「アギシゴキクザクラ」

敷地内には県指定天然記念物であるアギシコギクザクラがあります。

山桜の一種で、小さな花に170~200枚もの花びらをつける桜で、つぼみから花の盛り,花散る頃へと,紅から桃色,淡雪色へと七変化を見せる不思議な花です。5月上旬から中旬にかけて見ごろを迎えます。

満開時期には、本堂を壮麗な茅葺屋根との風景は、まるで昔話の一場面を彷彿させます。

懐かしい日本のふるさとの原風景がここにあります。

プロジェクトに関わる方の声

阿岸本誓寺 門徒総代 森下 善一さん

■ 本堂修理のお願いについて

阿岸本誓寺は鎌倉時代に創建されたお寺で、茅葺きの屋根は日本三大茅葺き屋根といわれる大きなものです。その長い歴史や地域のどこからも見ることのできる大きな屋根のお寺は地域住民にとっても誇りであります。かつては近隣住民が屋根の葺き替え作業を行うなどして、現在に伝えてきましたが、地域住民の減少や高齢化により、この事業を負担することが困難になってしまいました。

能登の名刹を後世に残すために、どうか、事情をお察しいただき一人でも多くの方のご支援をお願いいたします。

阿岸本誓寺 茅葺き職人さんの声

■ 葺き手として、次の世代につなげるために

ご縁をいただいて、茅葺屋根の葺き替えをさせていただくことになりました。今、屋根には、白いユリがたくさんの花を咲かせています。屋根に葺かれているススキは、雨や風から建物を守りながら、少しずつ、時間をかけて土に還っていきます。そこにどこからかやってきたユリたちが根を下ろし、花を咲かせているのです。とてもほほえましい景色です。

ただ、屋根は、建物を風雨から守るためのものです。朽ちていく茅葺の屋根は、定期的に手をいれ、修理をしていくことが大切です。阿岸本誓寺の屋根はとても大きい。この茅葺を数十年にごとに葺き替えを続けてこられた歴史を思い、また、毎年、茅を確保し、保管をし、葺き替えの準備をされてきた日々の努力を想像します。

色々な時代があった中で、多くの方々が大変なご苦労をされてきたことを、また、それでも守りたいものがここにはあったことを、この大きなお屋根を目の前に、感じずにはいられません。だからこそ、今回の葺き手として、次の世代につなげるために、心をこめて葺かせていただきたいと思います。

寄附者の皆様へ

守るべき文化財を後世へ遺すために

輪島市は、この守るべき文化財を後世へ遺すため、皆様のご協力によって、日本三大茅葺屋根の一つ「阿岸本誓寺本堂」の老朽化した屋根の再生を目指します。宜しくお願いいたします。

お礼の品一覧

現在進捗情報はありません。

石川県輪島市

能登半島の北西にある輪島市は、豊かな緑と海に囲まれた人口約3万人の町です。中世に曹洞宗の本山「總持寺」が開かれ、北前船の時代には「親の湊」と呼ばれ海上交通の要衝として栄えるとともに、江戸中期以降は漆器業(輪島塗)が盛んになりました。

現在、「漆の里」「禅の里」「平家の里」の3つの里構想を前面に、町の魅力を発信しています。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。