~島のみらい創生GCF~徳之島高校「共育」プロジェクト

カテゴリー:子ども・教育

寄付金額 1,033,628円

目標金額:1,000,000円

- 達成率

- 103.3%

- 支援人数

- 53人

- 終了まで

- 受付終了

鹿児島県徳之島町(かごしまけん とくのしまちょう)

寄付募集期間:2020年11月16日~2021年2月13日(90日間)

鹿児島県徳之島町

「小さな島から大きな夢と自信を持って世界に羽ばたいてほしい!」

このコンセプトを基に過去2年間GCFを実施し、全国の皆様から多額のあたたかいご支援を賜りました。この場をお借りして、深く感謝申し上げます。

過去2年間のGCFにより、「高速インターネット環境を備えた自学自習拠点の整備」「動画教材の導入」等、本土の学生と変わらない教育が受けられる環境を整備してきました。今年は新型コロナウイルスの影響もあり、徳之島高校においても休校による学習の遅れや各種イベントの中止による交流機会の損失などがありましたが、動画教材を導入していたことで休校期間中も予習や課題に取り組むことができました。

しかしながら、未だ徳之島の子ども達の教育環境は明確な地位格差の下にあります。一例を挙げると、大学入試センター試験(来年度より大学入試共通テスト)にかかる費用等です。

本土の学生が日帰り二日、バス代等の移動費の負担のみで受験する大学入試センター試験を、徳之島の子ども達は4泊5日の旅費宿泊費約3万円を自己負担して受験しなければなりません。船での移動となるため、長時間波に揺られ移動中は勉強することも難しい状況です。他の各種資格試験なども同様で、離島で試験が受けられない現状の中では、教育環境の地位格差の是正は困難を極めます。

そこで本事業では、一見ハンディキャップと思われる離島の状況を逆手にとって、子ども達が視野を広げ意欲的に進路を開拓してゆくことができる教育環境の整備を目指していきたいと考えています。

徳之島の教育的課題

離島という環境

徳之島は、手付かずの大自然が色濃く残っており、ここにしか生息しない希少な動植物も数多く存在する世界的にも貴重な島です。歩いて行ける距離に海や山があり、島の子ども達にとっては大自然も遊びの場となっています。

しかしながら、生まれてからずっと島で生活している子どもにとって、このことは「当たり前」であり、島の魅力を認識している子どもは多くありません。

また、子ども達が普段の生活において目にする職業が、外海離島という環境のため制限され、進路の実質的な選択肢が限られてしまうことも大きな問題です。

以上のことから、徳之島の子ども達の教育的課題として、以下のことが言えます。

【徳之島の子ども達の教育的課題】

●徳之島における最高教育機関である高校を卒業する意義・価値が認識されていないため、島外高校への進学者が増加している。

●進路の実質的な選択肢が限られているため、既存の「安定モデル」指向が強く、進路希望状況(進路への視野)に偏りが出ている。

●自らの主体性と地域貢献力の可能性に気付いている生徒が少なく、島の将来性への期待が希薄な生徒が多い。

そこで、徳之島高校と地域が連携し、探究的な学びを通して地域と「共に育つ」カリキュラムの開発を目指します。生徒が地域をフィールドに学ぶことで、徳之島の魅力を再発見・再発信し、島外へ出た後にも人材が還流する仕組みの構築を目的とします。

徳之島高校の目指す姿

徳之島の未来を支える人材の育成

過去2年間実施したGCFにより、本土の学生と変わらない教育が受けられる環境を整備してきたおかげで、3年目となる今回は新たな取り組みをスタートすることができます。

“とくのしま「共育」プロジェクト”

地域と協働して、島を愛し、島のみらいを支える探究型人材を育成し、その後のUターンやIターンに繋げることで持続可能な地域社会の形成を目指します。

徳之島高校では昨年度より、各学年ごとにカリキュラムを設定し、地域の課題解決や魅力の再発見等を目的とした授業を進めています。しかし、島外出身の高校教員が主体となっているため、島の現状への理解が乏しく、また、3・4年で転勤になるため継続的な地域との繋がりを持つことが難しい現状です。

そこで、徳之島の魅力を良く知り、かつ、継続的に高校と地域を繋ぐパイプ役となるコーディネーターを配置し、高校生活で島の魅力や課題を発見することで、徳之島が持つ可能性に気付き島の未来を支える人材を育成します。

上の写真は「ソクラテスミーティング」といって、古代ギリシャの哲学者ソクラテスがたくさんの青年たちと対話を重ねたことで、その青年たちが多くのことを学び、時代を切り開いていったことに由来する少人数・対話型の座談会です。徳之島高校では昨年度より始まった取り組みです。

■徳之島高校から地域を盛り上げる

離島ハンデを克服するために

【徳之島高校の取り組み】

★1年生★

・SDGsについての理解。

・地域の魅力発見・課題設定。

★2年生★

・地域課題の解決策提案をするためのラボ(徳高ラボ)を結成。

・地域有識者とのソクラテスミーティング。

★3年生★

・2年次の提案を基にした地域開発や起業実践などを個人で探究。

・進路についての探究。

【寄附金の使い道(令和3年度実施予定)】

①徳之島高校と地域を結ぶコーディネーター報償費。

②地域課題の解決策発表会の優秀ラボへの島外派遣費用。

③島内外の有識者による講演会費。

④各種受験の旅費助成。

●目標金額に達しなかった場合、徳之島町ふるさと思いやり基金(※)に積み立てし、本プロジェクトへ活用させていただきます。また、目標金額以上の寄附を頂いた場合、本プロジェクトの主旨に関する事業に活用させていただきます。

※ふるさと思いやり基金:徳之島町ふるさと納税活用事業に使われる基金。

「島ぬ宝」を未来へ

次世代へのバトンを繋ぐ

子ども達が主体性を持って地域の魅力発見や課題の解決策を探究することで、徳之島の可能性に気付くことで次世代へとバトンが引き継がれていきます。

一見ハンディキャップと思われる離島の状況を逆手に取り、子ども達が自らの進路を開拓していけるような教育環境を整えてあげることで、徳之島という自然に恵まれた環境は、より魅力的なものへと変化していきます。

本プロジェクトを通じて徳之島高校を卒業した生徒たちが、改めて徳之島の魅力に気づき、将来の就労者世代のUターンやIターンが増加することを期待します。

本プロジェクトに携わる方の想い

徳之島高等学校校長 立石 賢二(たていし けんじ)

◆ 離島ハンデの克服

日常生活では本土と殆ど変わらない便利な生活を送ることができ、豊かな自然と結の心が根付く島での暮らしですが、島と日本の未来を担う人材を育成する教育の面では、未だに多くのハンデキャップを負わされている事は疑いようのない事実です。

高校卒業後島を出て、さらに高度な教育を受けようとする生徒の多くが受験するセンター試験(今年度から大学入学共通試験)の徳之島出身者の受験率は、おおむね全国平均の半分以下です。4年制大学への進学率は鹿児島県自体がここ十数年連続で全国都道府県中最下位ですが、大島地区はその中でも低い進学率です。地域格差は厳然として存在しています。

さて、その大学入学共通試験ですが、本土の高校生の多くは自宅から日帰りで受験するのに対し、本校生徒は4泊5日の行程で奄美大島まで受験旅行をする必要があります。海況の荒れる冬季、数時間の船旅、慣れない宿舎での生活と受験、3万5千円にも及ぶ経費の自己負担、いずれも本土の大部分の受験生には無い負担です。

本土の高校生が自宅から日帰りで(旅費宿泊費の負担無く)参加する部活動の地区大会も、本校では多くの場合2~3泊かそれ以上の旅行を伴います。県大会となるとさらに長い期間の遠征となります。遠征期間中、台風などで定期船が欠航すると遠征地で長期間の足止めを受け宿泊費が嵩んだり、船から航空機へ振り替え出費が嵩むことも日常茶飯事です。これらの旅費宿泊費の大部分も生徒と保護者の自己負担です。さらにその間、学校での授業を受けることができなくなることは学力向上の面で大きな痛手です。進路意識を高めるうえで重要な情報という面でも、商業ベースに乗りにくい良質な情報ほど離島では入手しにくい環境にあることは否めません。

このようなハンデキャップに立ち向かい、文武両道に励みつつ高い目標にチャレンジする生徒たちを支援するために、一昨年度からGCF等の協力を頂き次のような事業を継続して行っています。

① 場所を問わず(学校だけでなく、自宅や部活動遠征先、移動中のフェリー船中からでも)視聴できる全教科の動画教材視聴アカウントの全生徒への付与に対する補助

② 高速インターネット回線が利用可能な自習室の整備、回線の講義室や図書室および女子寮への延伸

本年度のコロナ禍での臨時休校期間中、①や②を活用した遠隔学習を効果的に行うことができました。本校では昨年度から地域課題をテーマとする探究学習の充実に取り組み、本年度からは文部科学省「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の「地域協働推進校(アソシエイト)」に指定されていますが、②は生徒の調べ学習やweb会議システムでの校外との連携学習に効果的に活用されています。いずれも県内でも先進的な取組として注目されているところです。

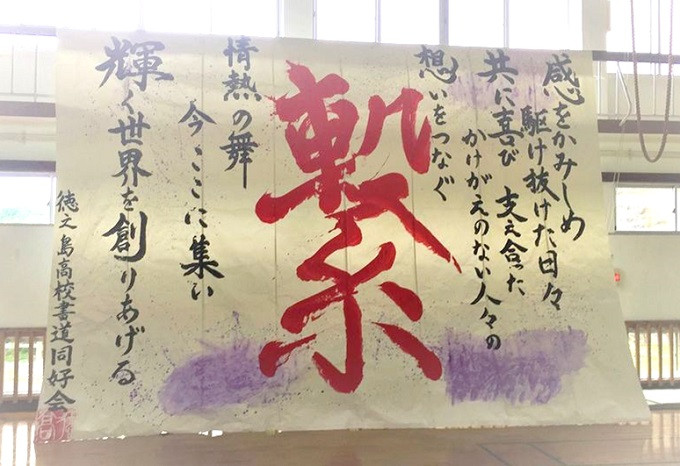

また、今年度多くの高校で中止となった文化祭を、本校では②を利用しWeb会議システムで校内8会場を結んだ同時中継で、生徒作成の動画鑑賞や弁論大会を行い、コロナ禍の中での新しい形での文化祭として地元紙でも紹介されました。このような取組の機会を与えて頂いた皆さまに心から感謝申し上げます。

今後も地域格差やコロナ禍等、様々な困難な状況も逆手にとって新たな地平を切り開いていく、島の子供たちの「チャレンジする心」を支えてくださいますよう、ご協力よろしくお願い申し上げます。

徳之島高等学校生徒会長 郷 和紀(さと かずき)

◆ 徳之島のためにできること

私は、生まれてからずっと徳之島で生活しています。徳之島は、世界自然遺産候補地となっている自然豊かな島です。地域のイベント等では子どもからお年寄りまで多くの方が参加し、老若男女問わずとても仲良しです。私もイベントやボランティア活動には積極的に参加しており、少しでも地域を盛り上げていければと考えています。

そんな徳之島は世界自然遺産登録を目指していますが、ボランティアで清掃活動に参加すると毎回ゴミの量の多さに驚かされます。世界自然遺産登録に向けての島民の意識が低いのが問題ですが、清掃活動の参加者も毎回決まった顔ぶれになっています。本当に自然の美しい島なので非常に残念ですが、清掃活動をしている方々の姿を見て一人ひとりの意識が変わっていってほしいと思います。

ボランティア活動を続けていく中で、将来は人の役に立つ仕事がしたいと考えるようになりました。具体的には決まっていませんが、高校卒業後は一度島外で就職してみたいです。島外で暮らしたことがないため、右も左もわからない土地での生活に不安はありますが、徳之島から離れ、客観的に徳之島を見ることで視野を拡げることができると考えたからです。島外での生活で学んだことを生かし、ゆくゆくは帰島して実家の手伝いや牛の世話などをしながら、徳之島のために貢献できればと思います。

そのためにもまずは、徳之島高校生徒会長として、今までの伝統を受け継ぎながら新しいことにチャレンジし、生徒からの信頼の厚い生徒会を目指していきたいと思います。今年はコロナウイルスによる休校期間がありましたが、GCFで学習環境を整備していただいたおかげで、休校期間中も動画教材で勉強することができました。全校生徒を代表してお礼申し上げます。こんなご時世だからこそ、徳之島高校から地域に向けて元気を発信し、徳之島高校が主体となって徳之島を盛り上げていきたいと思います。

徳之島高校OB 向井 由貴さん

◆ 徳之島高校を卒業して

私は、この春徳之島高校を卒業して、現在鹿児島の大学に通っています。

私が2年生の時に徳之島町役場さんと連携したGCFが始まり、3年生の時には動画教材の導入や自習室が整備されました。動画教材と聞いて最初は難しそうと感じましたが、全科目が分野毎に分かれており、キーワード検索ができるので自分が学習したい所をピンポイントで学ぶことができました。

自宅では長時間視聴することが難しい動画教材も、自習室はWi-fiも整備されているため、わからない分野などは自習室で勉強し自宅で復習することができ、受験勉強にとても役立ちました。受験が近くなるにつれて不安な気持ちも強くなってきましたが、遅くまで自習室が開放されていたこともあり、みんなと切磋琢磨して受験勉強に励むことができました。おかげさまで志望校にも合格することができました。学習環境を整備して下さった寄附者の皆様、本当にありがとうございました。

大学生活では、徳之島での生活と大きく異なるため戸惑いもありましたが、友達もできて日々楽しく過ごしています。島以外の方言を聞くこともなかったので、初めて他の方言を聞いた時は訛りがとても新鮮でしたし、全国各地から人が集まってきているので、色んな考えを聞くことができて勉強面や生活面のほか様々な面で視野が拡がっていると実感しています。大学生活はまだ始まったばかりですが、周りの人たちから多くのことを吸収し、充実した大学生活を過ごしていきたいと思います。

今回のGCFでは、現徳高生が徳之島の魅力を知り、色んな人の話を聴いて職業選択の視野を拡げるとてもいい機会です。たくさんの話を聴く中で、自分の興味・関心があることがわかってくると思います。その事に関してチャレンジすることで、自分の夢や目標も見えてきます。私は高校時代、当時の目標だった部活の空手道で全国大会に出場することができました。全国大会30年連続出場のプレッシャーがかかる中、仲間たちと共に勝ち取った31年目は本当に嬉しかったです。部活動で得た経験は、今も私の貴重な財産であり最高の想い出です。

最後になりますが、現徳高生にも自分の夢や目標に向かって、勉強に部活、ボランティア活動など色んなことに積極的にチャレンジしてほしいと思います。チャレンジしない限り、夢や目標は見えてきません。たくさんの事を自分の目で見て、体験することで世界は拡がります。3年間しかない高校生活を一生懸命楽しみながら過ごしてください。

寄附者の皆様へ

徳之島町からのメッセージ

年々人口が減少している徳之島町において、徳之島高校の存続は大きな問題です。地域から高校が無くなってしまえば、地域から若者がいなくなり、地域は衰退してしまいます。

徳之島高校を存続していくために、魅力化プロジェクトを立ち上げ、官民一体となって盛り上げていきたいと考えております。

皆様のご協力、何卒よろしくお願い致します。

徳之島高校からの贈り物

本プロジェクトを支援して下さる皆様に、徳之島高校の生徒が作った「じゃがいも」と「豚味噌」のセットを返礼品とさせていただきます。

徳之島高校の生徒たちは、部活の大会や遠征に行くための費用を少しでも賄うために「じゃがいも」を育てています。離島からの遠征では、どうしてもお金がかかってしまうため、多くの部活動で「じゃがいも」を育てています。

また、授業の一環として、徳之島の昔ながらの「豚味噌」も作っています。黒砂糖やピーナッツも使用しており、ご飯のお供にピッタリです。

今回は、これらのセットを徳之島高校の生徒から、感謝の気持ちを込めてお贈りさせていただきます。

【注意事項】

※内容量につきましては、収穫量によって決めさせていただきます。あらかじめご了承ください。

※発送時期につきましては、産地直送にて”新じゃが”をお贈りしますので、じゃがいもの収穫時期3月~4月頃になります。

-

2021年03月25日 11:56

【島立ちの季節】たくさんの応援をありがとうございました。(鹿児島県徳之島町ふるさと納税)

鹿児島県徳之島町「~島のみらい創生GCF~徳之島高校「共育」プロジェクト」にあたたかい応援をいただき誠にありがとうございました。

皆様からいただいたご寄附は、4月から島の高校生の夢や目標を大きく広げる事業に大切に活用させていただきます。

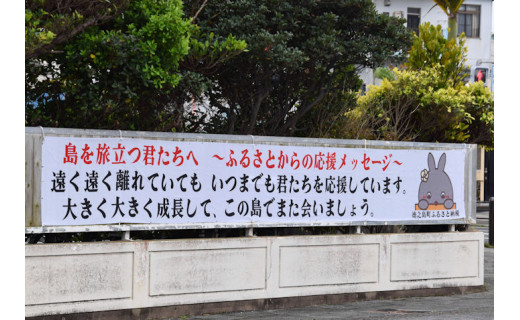

徳之島では3月になると、皆様に応援して頂いた高校3年生達が、進学や就職のために島を離れ、新たな人生を歩み始めます。

徳之島町ふるさと納税では、高校生達が旅立つ港の入口に、横断幕を設置させていただきました。

全国の皆様からの応援を込めたメッセージは、きっと島を離れる子どもたちの背中を押してくれると思っています。

希望や不安を抱きながら旅立つ島の子ども達を、これからも見守っていきたいと思います。

たくさんのあたたかい応援を頂き、誠にありがとうごございました。

おぼらだれん。(ありがとうございました。)

鹿児島県徳之島町役場企画課ふるさと納税担当

もっと見るまだコメントはありません

コメントを投稿するには、 ログインとプロジェクトへの寄付が必要になります。

鹿児島県徳之島町

徳之島町は、鹿児島から南南西約490キロ、奄美群島のほぼ中心に浮かぶ徳之島の東部に位置し、人口およそ1万人が暮らす自然豊かな町です。手付かずの大自然や透き通るコバルトブルーの海が広がる徳之島は、世界自然遺産推薦地として世界から注目を浴びています。

また、アマミノクロウサギをはじめとする多くの固有種や種の多様性に富むサンゴ礁、地域特有の伝統芸能や闘牛大会などの歴史・文化が今なお色濃く残っており、都会の暮らしとは違ったスローライフが魅力の町です。

コメント投稿をありがとうございます!

あなたのその想いが

プロジェクトを動かしています。

投稿は順次、進捗情報ページへ反映されます。

反映まで数日かかることがあります。