2022/08/19 (金) 18:30

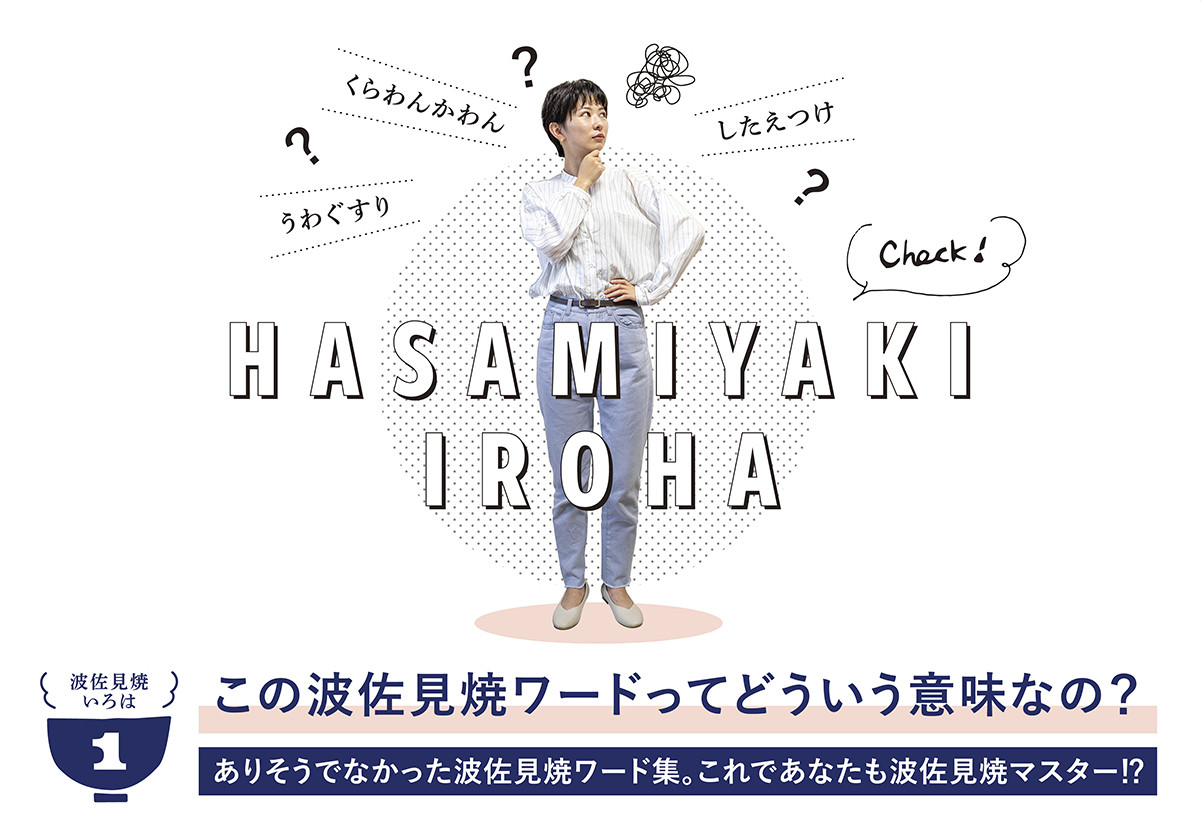

【波佐見焼イロハ】これであなたも、波佐見焼マスター!?

近年メディアでも大注目の「波佐見焼」。

もっともっとやきもの選びを楽しんでいただけるよう、波佐見焼のイロハをまとめてみました♪

これを読めば、あなたも波佐見焼マスター!?

この波佐見焼ワードってどういう意味?

「ゆうやく」?「したえつけ」?

波佐見焼をインターネットで選ぶ際、よく見る専門用語がたくさんあるけど、どういう意味なの?

そんな皆さまのお声にお応えして、ありそうでなかった「波佐見焼ワード集」をご紹介!

・磁器

陶石を主原料とし、白色でわずかに透光性を持つ、吸水性がないやきもののこと。波佐見焼は、陶器よりも「磁器」が多い。

・釉薬(うわぐすり/ゆうやく)

陶磁器の表面に施されるガラス質の被膜。吸水性をなくす効果があり、またそれ自体が装飾となることもある。

・呉須(ごす)

酸化コバルトが主成分の、染付に用いる彩料。釉薬を掛け、焼成すると藍青色になり、上絵の具の青としても用いる。

・染付(そめつけ)

呉須で模様を下絵付けし、その上に透明の釉薬を掛け、焼いたもの。中国では、青花(せいか)・釉裏青(ゆうりせい)とよばれる。

・下絵付け(したえつけ)

染付・銹絵(さびえ)・辰砂(しんしゃ)などのように、釉薬を掛ける前に素地に直接模様を描くこと。

・鋳込み(いこみ)

石膏型に水で溶かした陶土を流し込む成型方法。同じ形状の製品を量産する際に用いられる。

・くらわんか椀

江戸時代、淀川で船に酒食を売る商人たちが使った、厚手の染付茶碗のことで、波佐見・三河内・砥部などが主な産地。「くらわんか」は「食べないか」の方言。

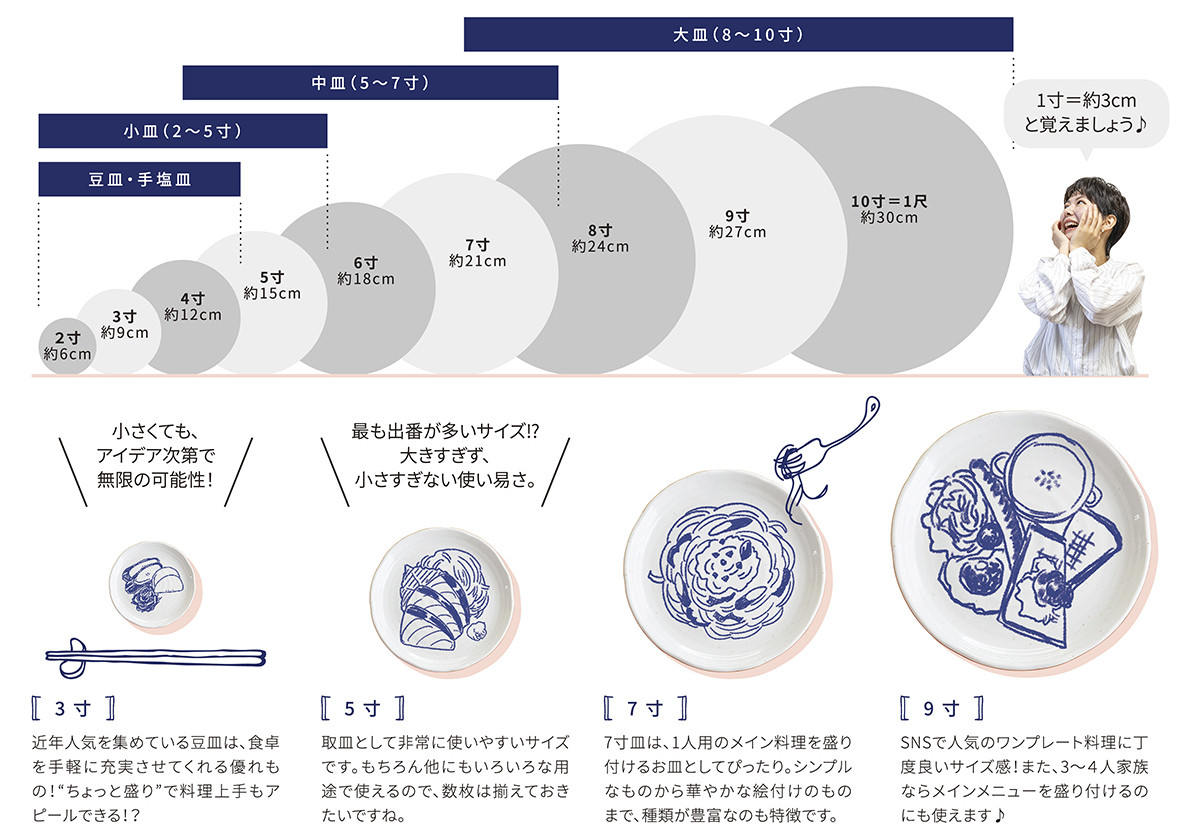

料理に合わせて、サイズ選びも楽しむべし!

インターネットやカタログでやきものを購入する時に、悩みがちなサイズ選び。

「寸」という単位が使われていることも多いため、イメージがつかみにくいという方も多いのではないでしょうか?

そんな方のために、サイズ比較表をつくってみました!

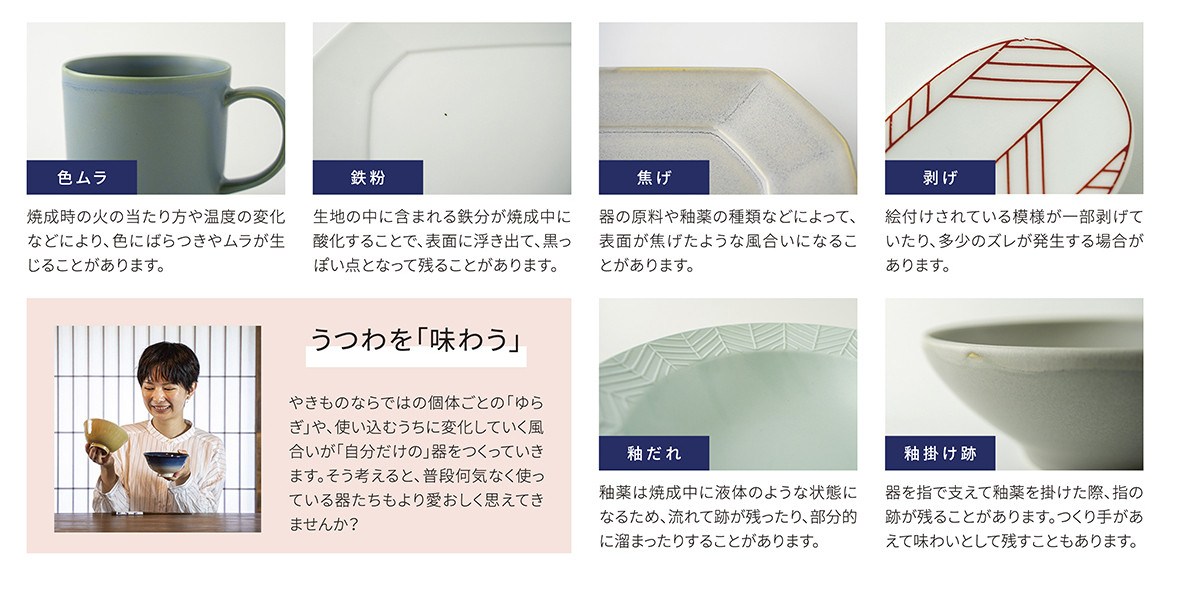

同じに見えても実は違う!?愛すべき個体差。

製造の工程上、やきものは製品ひとつひとつに個体差が現れやすいという特徴があります。

一見すると悪く思えるような現象も、実はやきもの特有の個体差だったということも。

ぜひ、世界で一つだけの「表情」を探してみてください!