「米どころ」多良木のうまか「米焼酎」特集!

県内有数の米どころである多良木町には 7つの球磨焼酎の蔵元があります。 「米がうまい」地でつくる「米焼酎」、ぜひお試しあれ!

500年の歴史に育まれた球磨焼酎

多良木町は、熊本県球磨盆地の東側に位置する町です。

町の中央を日本三急流の一つ、球磨川が流れ盆地特有の気候により多彩な農作物が育ちます。

人吉球磨地方では、約500年前の室町時代から米焼酎造りが行われてきました。

特産のお米を原料にした米焼酎は「球磨焼酎」と称され古くから人吉球磨地方で愛され続けてきました。

伝統を継ぐ、7つの蔵元がおくる米焼酎

【人口9000人弱の多良木町には、それぞれに長い歴史を持つ7つの蔵元があります】

九州の米の味を競う食味コンクール(自治体部門)で念願の4連覇を達成した、名実ともに 多良木のお米。

そのお米を原料にし、球磨川水系の清らかな地下水で仕込む米焼酎は、それぞれに味わい深いものばかりです。

【恒松酒造本店】

---大正6年創業、歴史と伝統製法を守り続ける---

恒松酒造本店は、大正6年創業以来100年を超えて、伝統の製法を守り球磨焼酎を育んでいます。豊かな自然の中で 水にこだわり 原料にこだわり 造りにこだわり続ける焼酎蔵です。

■焼酎づくりのこだわり---球磨産の良質な原料で仕込む---

美味しい焼酎は、良質の原料から生まれます。恒松酒造は球磨産の原料にこだわり、素材作りから取り組んでいます。

*米からつくる

蔵を囲む田んぼで焼酎用にお米を育てています。苗から焼酎になるまで・・・蔵人みんなで大切に取り組んでいます。

*水

焼酎造りの中で、要となる水。恒松酒造は、球磨川水系の地下80メートルから汲み上げた清冽な地下天然水のみを使用しています。

*麹

吟醸酒用の黄麹菌を使用し、麹量も一般的なものと比べて約2倍で仕込みます。

純米焼酎や厳選した黒麹菌で仕込んだ芋焼酎など、それぞれの原料の美味しさを最大限に引き出すために麹による醸造に力を入れています。

*手作業

恒松酒造では、原料や仕込みのこだわりにより引き出された旨み成分を大切に残すよう、機械濾過はせず、真冬の寒冷期に手作業で余分な油を除去しています。

-

【最短4~7日以内発送】米一石 紙パック 1.8L×3本セット 25度 …

16,000 円

2021年東京ウイスキー&スピリッツコンペティション 金賞受賞 米焼酎。

- 常温便

- 別送

-

本格 芋焼酎 プレミアム 徹宵 30度 720ml ×1本【 お酒 酒 本格…

12,000 円

吟醸酒のフルーティーな吟醸香、本格焼酎のキレの良さをお楽しみください。

- 常温便

- 別送

-

減圧球磨拳 計3.6L(1.8L×2本セット) 【 米焼酎 お酒 酒 受賞歴 …

16,000 円

ロサンゼルスインターナショナルコンペティション米焼酎部門2019年ゴールドメダル

- 常温便

- 別送

【高橋酒造】

高橋酒造は1900年(明治33年)の創業以来、一世紀以上、本格米焼酎づくりにこだわってまいりました。

私たちがつくっているのは単なる米焼酎ではなく、400年以上の歴史を持つ球磨焼酎でもあります。

球磨焼酎は国税庁より産地呼称を認められたブランドです。

高橋酒造のこだわり----「いい米、いい水、いい人で。」

いい米。「原料より、いい酒はできない」どんなに人が手をかけたところで、原料である米が良質のものでなければ美味しい本格米焼酎はできません。

その年々によって変わる米の出来具合を見極めながら丁寧に選定し、使用するのは主に、人吉・球磨をはじめ九州の米。独自の安全性検査をクリアした米だけが、本格米焼酎に生まれ変わるのです。

いい水。「本格米焼酎の味わいは水にかかっている」高橋酒造では人吉、球磨の山々が長い年月をかけてつくりあげた地下水をくみ上げ、その清冽な地下水を洗米、仕込み、ブレンドに至る全ての工程で使用しています。

いい人。職人たちは、もろみが発する声、表面に現れる気泡の様子、タンクを叩いた時の音。それらもろみが語るすべてを読み解き、仕込みにかける時間やかき混ぜるタイミングを導き出していきます。明治33年創業という長い歴史の中で脈々と受け継がれてきた職人の知恵と情熱。これなしに高橋酒造の本格米焼酎は語れません。

-

【年内発送対応 本格米焼酎】 「 白岳パック 」 1,800ml×1本 25度…

10,000 円

上品な香りと軽やかな口当り、すっきりした味わいの人吉球磨地域を代表する本格米焼酎

- 常温便

- 別送

-

【ギフト可】本格米焼酎「白岳」「白岳全麹」「肥後時習館」25…

14,000 円

味わい深い「白岳」「白岳全麹」「肥後 時習館」の3本セットをお楽しみください。

- 常温便

- 別送

-

【年内発送対応 本格米焼酎】 「 白岳 KAORU 」 +「白岳」紙パッ…

17,000 円

「白岳」・「白岳KAORU」をセットで、それぞれの味香の違いをお楽しみください。

- 常温便

- 別送

【那須酒造場】

那須酒造場はこの地で大正6年に創業を開始。初代杜氏の那須虎治より代々受け継がれてきた伝統製法を守り続けます。

家族経営の少量生産の蔵元ですが、小さい蔵だからこそ出来る手造りの焼酎仕込みにこだわりが。

昔ながらの酒造道具を使い、機械に頼らず、手に触れ、香りを確かめ、五感を研ぎ澄ます事で、刻々と変化する焼酎の気配を感じながら対話しています。

創業より一世紀以上造り続ける代表銘 柄「球磨の泉」。

地元の良質なお米と清らかな水を原料にし、きめ細かい麹を生み出すもろ蓋麹法や深いコクを与えるかめ仕込み、そして永い年月をかけた長期貯蔵に より、

芳醇でかつ甘みやまろやかさを併せ持った球磨焼酎王道の味を磨き続けています。

※「球磨の泉」の赤いラベルは、熊本のイメージカラー「くまもとの赤」認定商品にも選ばれました。

-

球磨焼酎 球磨の泉 720ml 減圧25度・常圧25度 セット 【 米 米…

12,000 円

世界的に認められている数少ないブランドです。

- 常温便

- 別送

-

球磨焼酎 球磨の泉 1800ml 減圧25度・常圧25度 セット 【 米 米…

19,000 円

世界的に認められている数少ないブランドです。

- 常温便

- 別送

-

球磨焼酎 鴨の舞 25度 720ml 焼酎 米焼酎 お酒 【 米 焼酎 球磨…

11,000 円

米焼酎の豊かな風味に加え、バニラ香や木香が絶妙に調和した品質となっています。

- 常温便

- 別送

【房の露】

「最高品質の焼酎をお客様に お届けすること」を信念に、情熱を注ぐ。

■貯蔵にこだわる

本格焼酎の様な蒸留酒は、熟成させれば熟成させる程味がまろやかになります。「時間」だけが本格焼酎のより良い隠し味といえるでしょう。

貯蔵の方法を樽に求めたり、陶器の甕に求めたり、あるいはビンの中で熟成させたり…その方法も多岐におよんでいます。

そうすることによって、味に深みと複雑な隠し味を生み出すのです。

球磨地方の大自然の中で房の露の商品群は、ゆったりとした静かな時間の中で熟成しうま味を深めています。

■原料にこだわる

上質の本格焼酎を造る条件の一つは、原料にこだわることです。

そのような意味でも原料の芋も自家農園で栽培をしています。

すべて、納得のいくものをという、私たちの思いが焼酎という形になって皆さまに届く事を念じながら、究極の味を追い求めています。

■品質にこだわる

焼酎は生き物です。気温・湿度・材料の違い・酵母の状態、全てにおいて細心の注意を払っても払いすぎとは言えません。

毎回仕込みをしてどんな焼酎が出来るのか、わくわくしながらも、ドキドキと胸にこみあげてくるものがあります。

まるで子供を育てるように、愛情を注いでそれでも思いの丈を焼酎に生かすのは難しいものです。

その難しさを知っている杜氏達だからこそ、頭を垂れて、もっともっと謙虚に「本物の焼酎」を探究し続けたいと思います。

-

【配送月が選べる】特醸蔵八・芋蔵八 飲み比べ セット 1800ml×6…

37,000 円

蔵に継がれる伝統の技術製法で蒸留・熟成された芋焼酎・米焼酎の飲み比べセットです。

- 常温便

- 別送

-

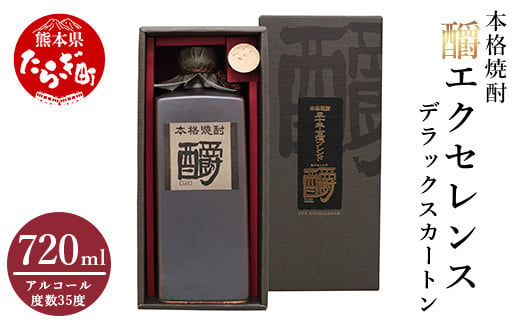

『ショウ』エクセレンスデラックスカートン ( 35度 ) 720ml 【 …

16,000 円

ホワイトオーク樽に30年もの長い間貯蔵させた本格焼酎をベースに造りあげました。

- 常温便

- 別送

-

【配送月が選べる】黄金郷 ( 25度 ) 2本組 計 1.44L ( 720ml × …

12,000 円

原料米にはお米のおいしい部分だけを使用。フルーティーな吟醸香と風味を抽出しました

- 常温便

- 別送

【木下醸造所】

熊本県球磨地方に「六調子」という民謡があります。そのなかで「田舎庄屋どんの城下見物・・・多良木の文蔵じい」と詠われていますが、

その「文蔵じぃ」が創業者であり、現在は「文蔵」という銘柄を使用しています。

江戸時代頃の茶屋の面影が残る蔵で、先人の知恵と経験を大事に守り続けた、手づくり麹・甕仕込み・常圧蒸留という旧来からの製法の米製焼酎を造り続けています。

ホーローやステンレスのタンクのほか、タイル張りの地下タンクや甕を使い、ゆっくりと時をかけ大切に貯蔵。

独特の香り・深い味わいのある長期貯蔵酒が誕生します。

-

文蔵 <常圧> 25度 計3.6L(1800ml×2本) 【 米 米焼酎 焼酎 …

16,000 円

手作り麹・甕仕込み、常圧蒸留といった旧来からの製造方法の米製焼酎です。

- 常温便

- 別送

-

文蔵 40度 原酒古酒 徳利入 焼酎 米焼酎 720ml 【 酒 お酒 焼酎…

14,000 円

手づくり麹・瓷仕込み・常圧蒸留。旧来の製造方法による米製焼酎を長期貯蔵しました。

- 常温便

- 別送

-

茅葺 (かやぶき) 25度 計3.6L(1800ml×2本) 【 米 米焼酎 焼…

20,000 円

「文蔵」をさらに6年間寝かせた古酒。柔らかな口当たりが特徴です

- 常温便

- 別送

【抜群酒造】

大正12年創業。抜群酒造が蔵を構えるのは、上相良氏の本拠地のあった球磨郡多良木町。

熊本県南部に位置するこの町は、球磨盆地の一端にあり今も変わらず緑豊かな田園風景が広がっています。

司馬遼太郎に『日本でもっとも豊かな隠れ里』といわしめた地で、“伝統”と“挑戦”の2つの言葉を心に刻み、焼酎造りと向き合っています。

球磨盆地に秋風吹きわたる頃、焼酎造りが始まります。

焼酎の旨さを左右するこうじは現在、国産米のみを使用。

育成、発酵、蒸留、熟成と、これからの長い行程の中でじっくりゆっくり・・・。

風土の力がみなぎる旨い焼酎に育てられていきます。

-

【ギフト対応】球磨焼酎 米しょうちゅう晩酌セット < 熟香抜群…

17,000 円

【人気セット】500年の歴史を誇る球磨焼酎、減圧蒸留で飲みやすい米焼酎3本です

- 常温便

- 別送

-

【ギフト対応】純米焼酎 ばつぐん 計5.4L (900ml×6本セット) 2…

18,000 円

お米と天然水だけでつくった伝統の球磨焼酎です。

- 常温便

- 別送

【宮元酒造場】

宮元酒造場は創業三百余年続く酒造場です。

杜氏の触感と木桶コシキや石室による麹など、“手造り”にこだわった蔵元です。

文字通り9代目が開発した球磨焼酎「九代目」は、原料である米の風味と甘味が豊かなバランスのとれた逸品。

約5 年間の「かめ」貯蔵などにより日本酒に近い焼酎との声も。是非一度「生」で召し上がってみてください。

-

【球磨焼酎】九代目 減圧 25度 1.8L 手造り 米焼酎 減圧 焼酎 …

14,000 円

原料の風味があり、口当たりも良くバランスのとれた一品。ロック・お湯割りがおすすめ

- 常温便

- 別送

-

【球磨焼酎】九代目 常圧 25度 1.8L 米焼酎 焼酎 お酒 酒 1800…

17,000 円

常圧特有の香りとクセのない上品な味わい深い一品です。ロック・水割りがおすすめ!

- 常温便

- 別送

-

【球磨焼酎】九代目 みやもと 米焼酎 35度 720mL×2本 計1440ml …

29,000 円

樽に長期間貯蔵したウイスキーに近い甘い香りと35度を感じさせない喉越し抜群な一品

- 常温便

- 別送