2022/11/22 (火) 19:12

美濃の器ができるまで

1.土練り

土に含まれる空気を抜き、土の状態を整える作業です。土の状態が整っていない状態で器の制作を進めると、焼成時の破損や成形の不具合に繋がります。

2.成形

器の形をつくります。使用する機械や型を変更することで、多種類の形状の器をつくり出しています。画像は湯呑を成形する様子です。土が型に自動投入されると、型が回転し、自動で製品が成形されます。

3.乾燥

焼成時に生地に水分が残っていると、窯内で破裂する恐れがあるため、しっかりと乾燥させる必要があります。

4.素焼き

本焼きの前に約800〜900℃前後で焼き締めを行います。絵付や施釉など、器を加飾する工程を行えるだけの強度を得ることができます。

5.絵付け

器のデザイン性をぐっと広げることができる絵付けは、施す絵柄や目的によって、装飾方法を変更します。

6.施釉

釉薬を生地に掛け施すことを施釉と言います。釉薬に含まれる原料の違いによって、器に現れる色に変化が生じます。

7.本焼き

いよいよ本焼き。台車に器を隙間なく積み上げ、慎重に窯入れをしたら、約1100〜1300℃前後でじっくりと焼き上げます。

8.完成

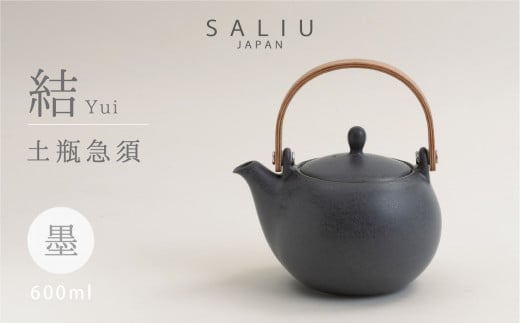

frustum 土瓶煎茶3点セット(黒)

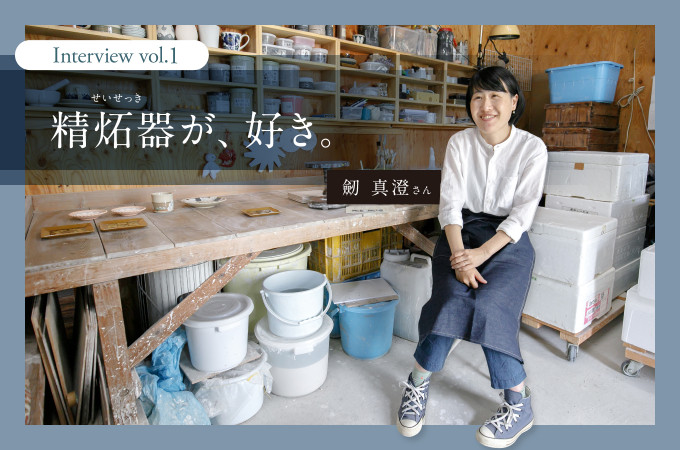

取材協力:晋山窯ヤマツ株式会社

明治元年の創業以来、約150年に渡って陶磁器の製造を行う窯元。「幸せになる、世話を焼く。」をコンセプトに、暮らしに彩りを与える器の企画・開発を行う。創業より業務用の煎茶器を主力商品としながらも、新しい価値を持った器の提案や、新しい表現にも意欲的に挑戦。時に機械を導入し、時に人の手かけた、誠実かつデザイン性に富んだ製品を製造し続けている。

土岐市ふるさと納税担当:manami.f

土岐市生まれ土岐市育ち。食器棚に収まりきらないほどの美濃焼を集める、器コレクター。好物は高台のたっぷりある平鉢と窯変の器、やきもののピアス。