「久慈市の寄附金の使途が11月からリニューアル!」

これまで寄附金の使途は分野別に6項目からお選びいただいておりましたが、どういったことに寄附金が使われているのかについては、説明も不足しており、ご寄附の翌年にお送りするメールで初めて知る方がほとんどだったかと思います。 久慈市でもこのままでよいのか、これで久慈市を応援したいと思ってもらえるのか、と数年かけて協議を重ね、この度「より具体的に久慈市が何をしたいのか」が分かる新たな使途へリニューアルする運びとなりました。 「ご寄附の前に」各プロジェクトをご覧いただき、一緒に久慈市のまちづくりができれば幸いです♪

新しい使途の設定について

久慈市では、東日本大震災からの復興を確実に成し遂げるとともに、人口減少や少子高齢化という厳しい状況に立ち向かい、いつまでも住み続けたいと思うまちづくりを進めるための政策の戦略的な展開を図るために、7つのプロジェクトからなる重点戦略を実施しています。

今回のリニューアルは重点戦略を基に使途を設定しております。

・新しい使途は2024年11月1日からお選びいただけます。

・事業の進捗状況や取組内容は随時更新いたします。

・久慈市総合計画の重点戦略を基に設定しているため、総合計画の更新にあわせて使途を更新いたします。

新しい寄附金の使途は8種類

「安心できる医療福祉のまちプロジェクト」

「安心・安全のまちプロジェクト」

「みんなに愛されるマイバス・マイレールプロジェクト」

「日本一の地域づくりプロジェクト」

「くじの魅力発信プロジェクト」

「魅力ある仕事起しプロジェクト」

「出愛いと地元愛の育みプロジェクト」

「久慈市に委任」

応援したい!と思うプロジェクトがございましたら、ご寄附の際にお選びください。

概要

「自らの健康は自らが守る」を基本に市民の健康維持・向上に努め、高齢者を地域で見守る活動の充実と生きがいづくりに取り組みます。

また、地元出身の医師の人材育成など医師確保対策に努め、周産期医療の充実など安心できる医療環境の整備に取り組むとともに、感染症対策の実施や感染症の知識の普及等に取り組みます。

主な取組み

・心と体の健康維持に向けた支援

・高齢者を見守り・支え合う環境の構築

・地域のニーズに対応した医療間供養の整備

・感染症対策の推進 など

現状と課題

市の死亡原因の上位(※)にある悪性新生物(がん)や心疾患、脳血管疾患などは、生活習慣病の予防や検診による早期発見により、発症を遅らせたり症状を改善することができます。そのためには、定期的に検診を受けるなど、各自で自身の健康管理に努めることが重要です。

また、自殺死亡率については中長期的には減少していますが、年ごとの変動が大きく、予防対策を関係機関と連携し継続・強化することが必要です。

介護を必要とする人や高齢者のみの世帯は増加しており、高齢者の孤立による孤独死や引きこもりが問題となっています。

これまでも、高齢者に対しては近隣住民や民生委員などが見守りや生活支援を行っていますが、これらの個人による支援には限界があり、地域全体で支える仕組みづくりが必要です。また、地域と高齢者のつながりを再構築し、高齢者が社会に参画できる体制づくりや高齢者の生活支援のニーズに対応することも必要です。

当地域では、医師や看護師などの医療従事者が不足しており、必要な医療供給体制の確保が重要な課題となっています。

地域唯一の中核病院である県立久慈病院においても、常勤医師不在の診療科への医師充足が求められているほか、安心して子どもを産み育てることができる環境の充実・強化が求められています。

また、感染症の拡大に対応可能な医療提供体制の整備・充実も重要な課題となっています。

近年、感染症は自然環境および社会環境の変化により、大きく様変わりしており、情報収集と迅速な対応が求められています。

また、感染症の対策には、うがい、手洗い、マスクの着用などをはじめとする基本的な感染対策の確実な実施や予防接種が有効であり、感染症の知識の普及と積極的な接種勧奨が重要です。※岩手県保健福祉年報による平成29年度の市の死亡原因上位

施策の方向(目指す姿)

①心と体の健康維持に向けた支援

「自らの健康は自らが守る」を基本に市民の健康維持・向上に努めるとともに、心の健康づくりに努め自殺の予防に取り組みます。

② 高齢者を見守り・支え合う環境の構築

地域、事業者、市が日ごろの見守り活動や地域活動を通じた連携体制を整えることで、地域全体で高齢者を支える共助の力を育み、福祉コミュニティ(※)の醸成につなげるよう取り組みます。

また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる環境の整備や、積極的に地域活動に参加することで生きがいを持って生活し続けられる体制づくりに取り組みます。

③ 地域のニーズに対応した医療環境の整備

周産期医療体制の充実・強化と常勤医師不在の診療科解消に努め、安心して出産できる環境等を整備するとともに、久慈市出身の医療従事者の人材育成及び招へいにも取り組みます。

また、感染症の拡大に対応可能な医療提供体制の整備・充実について関係機関と連携して取り組みます。

④ 感染症対策の推進

感染症に係る国等の情報に留意し迅速な対応を行うとともに、「新しい生活様式」の実践の普及・啓発など日常生活における基本的感染症対策の推進に努めます。

また、予防接種は多くの疾病の流行防止に成果を上げていることから、今後も感染症の知識の普及と積極的な接種勧奨に努めます。

※福祉コミュニティ…地域で援護を必要とする人やその家族が住みなれた地域で通常の生活ができるように、平常時の見守りや支え合いの中から出てきた課題を地域で話し合い、地域で取組むことができるコミュニティ

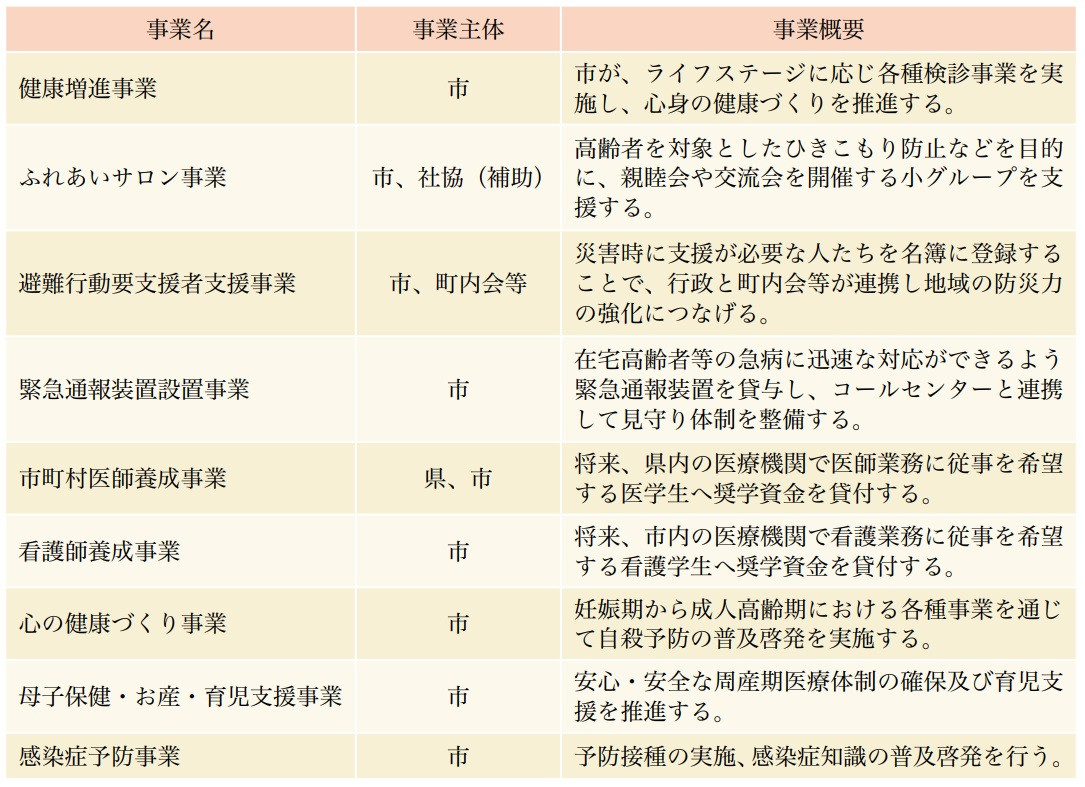

主な事務事業

目標(基準:令和元年度)

概要

防災・防犯情報を速やかに届けるための充実した仕組みづくりを進めるとともに、自助・共助・公助の役割認識と連携の強化及び自主防災力の強化に取り組みます。

また、津波避難訓練等の実施により東日本大震災の記憶を風化させず後世に伝える取り組みを推進します。

主な取組み

・防災・防犯情報の共有体制の強化

・自助・共助による防災力の充実 など

現状と課題

防災行政無線は現在、262局の屋外子局を整備し、災害発生時や防犯などにおける市民への情報提供を行っています。

しかし、防災行政無線の難聴世帯があることや強風や大雨などの自然条件、家屋の気密性の高さといった事由によって聞き取りにくい場合があり、補完的対策として、防災メールマガジン配信サービスや防災行政無線電話再応答サービス、消防団による地域住民への広報依頼などにより対応しています。

個人の防災意識については、東日本大震災以降、平成28年台風第10号及び令和元年台風第19号によって甚大な被害を受けたことから、市民一人ひとりの防災意識は高まっている傾向にあります。

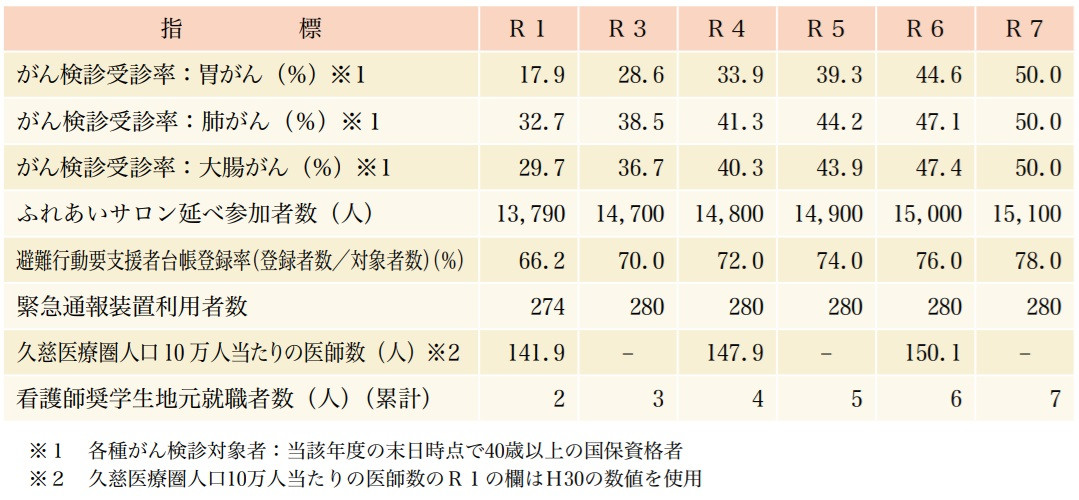

その一方で、久慈市は自主防災組織の組織率が低く、令和元年度における久慈市の組織率は44.3%であり、岩手県内の平均組織率87.7%(平成31年4月1日現在)と比べ、大きく下回っている状況にあります。今後来る災害に向け、地域防災力を高めるため、自主防災組織の結成を促進することが急務となっています。

施策の方向(目指す姿)

① 防災・防犯情報の共有体制の強化

悪天候等でも家の中で確実に聞き取れる防災行政無線戸別受信機の整備による難聴世帯の解消に努めながら、放送内容をメール等でお知らせする防災メールマガジン配信サービスへの利用促進や、防災行政無線の内容を電話で確認できる電話再応答サービスの周知を図り、県の災害情報システムを利用するなどし、マスメディアや情報通信技術の活用など様々な方法により、市民への防災・防犯情報の確実な伝達を目指します。

② 自助・共助による防災力の充実

地域の防災研修会の開催などによる防災意識の啓発と自主防災組織の結成や活動支援を行います。

また、津波避難訓練においては、学校などにも参加を呼びかけて参加者数の増加に取り組みながら、幼少期からの防災意識の醸成を図ります。

自治会等の実施する出前講座などで、自主防災組織結成の効果やその必要性を伝えることにより、組織率の向上に引き続き取り組むとともに、活動のアドバイスや各種助成事業の活用を促し、組織が活動しやすい環境づくりに努めます。

主な事務事業

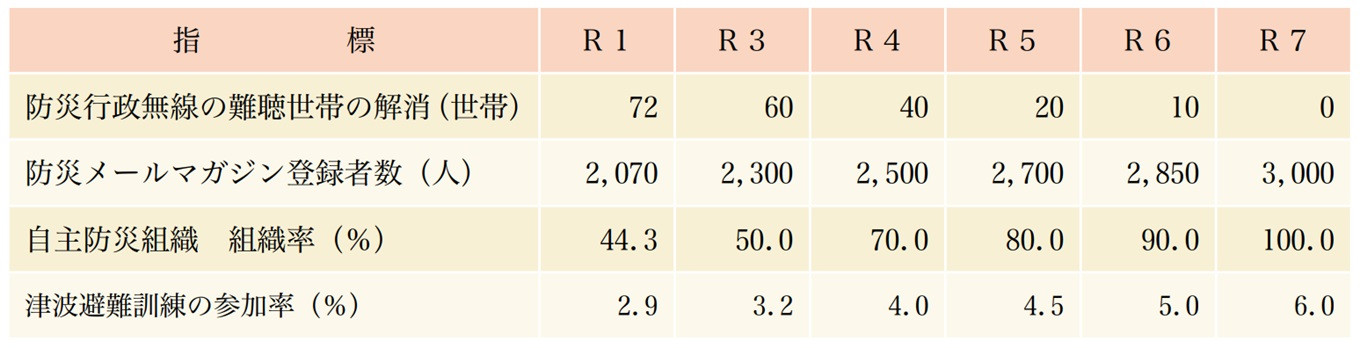

目標(基準:令和元年度)

概要

アクセス及び利便性など利用者の需要に配慮した交通ネットワークの整備と、それぞれの地域に合った移動手段の確保を目指し、地域・事業者・行政が協働して効果的な運行に取り組み、住民・地域みんなに愛されるマイバス・マイレールづくりを促進します。

主な取組み

・交通網の効果的・効率的な構造転換の推進

・愛着あふれる公共交通の推進 など

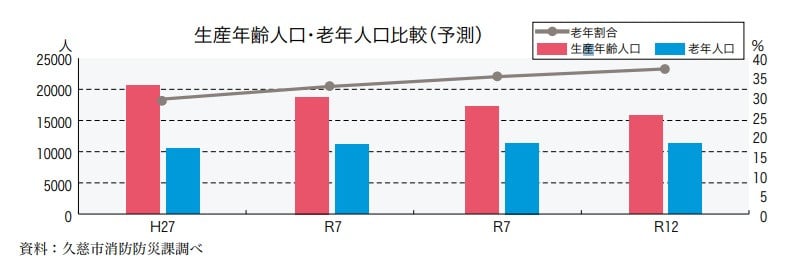

現状と課題

バス・鉄道等の公共交通は、自家用車等の交通手段を持たない者にとっては、日常の買い物や通院・通学など生活に欠かすことのできないインフラです。

また、高齢者の免許返納の機運の高まりなどにより、公共交通の充実を望むニーズは年々高まっています。

しかし、自家用車の普及や人口減少により、公共交通の利用者は年々減少しています。また、それに伴い各公共交通の利用料金収入が減少しており、公共交通の維持存続が困難になっています。

さらに、公共交通がどこを何時に運行しているのか分からないという声があるとともに、市民の要望により運行ルートを決定しているが実際の利用者が少ない路線もあることから、効果的・効率的な運行を検討する必要があります。

施策の方向(目指す姿)

① 交通網の効果的・効率的な構造転換の推進

住み慣れたところで通院や通学、買い物など安心して暮らすことができるようにするため、また市外との積極的な交流を促すため、広域間を結ぶ交通、市街地のポイントと各地域を結ぶ交通及び生活を支える各地域内を結ぶ交通を整備し、面的な交通ネットワーク整備による効果的かつ効率的な運行と、市民と共に地域それぞれに合った交通の確保を目指します。

② 愛着あふれる公共交通の推進

利用促進イベントや乗り方教室など子どもから大人まで公共交通機関に触れ合える機会をより多く作ることでマイバス・マイレールの意識付けを図るとともに、公共交通の必要性や意義などの啓発を通じて住民・企業・行政を含めた地域全体で公共交通を支え合う社会を目指します。

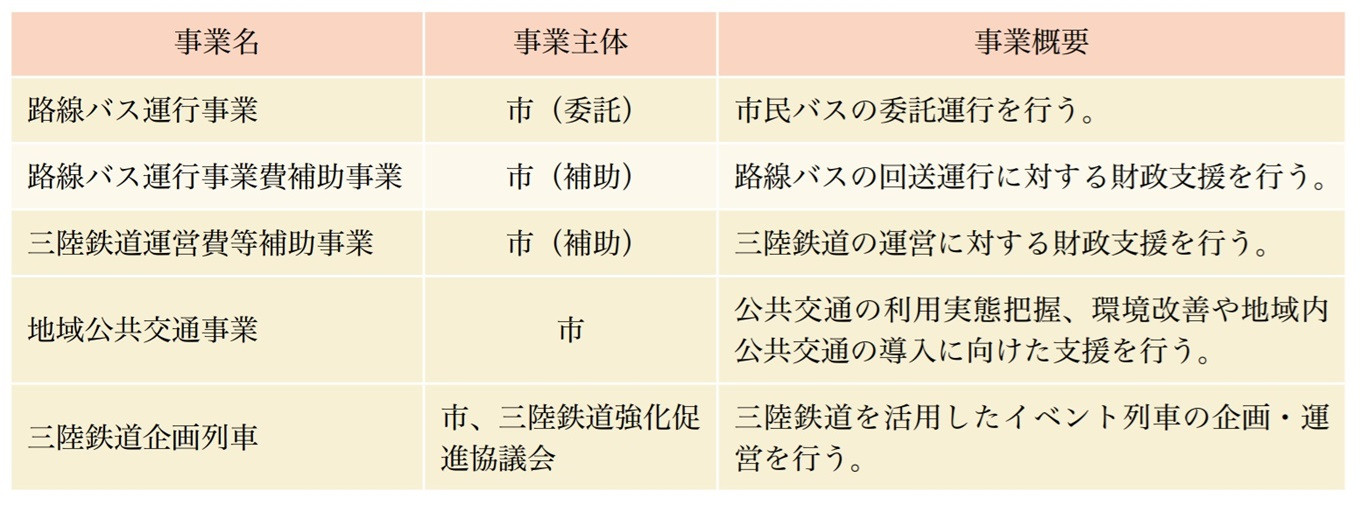

主な事務事業

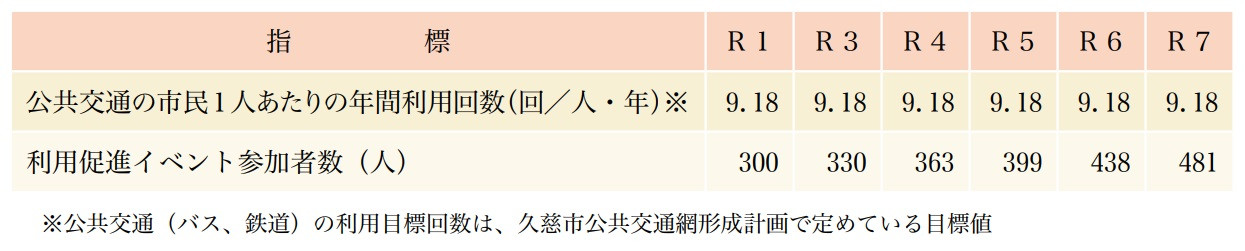

目標(基準:令和元年度)

概要

趣味やサークル活動等の小さなコミュニティから、町内会・地域といった大きなコミュニティ等、多くの市民が地域づくり・まちづくりに参加するための環境づくりに取り組み、住民協働の輪の拡大と連携強化による地域づくり日本一を目指します。

主な取組み

・コミュニティカルテづくりの推進

・地域づくり人材の育成

・コミュニティサポート体制の強化 など

現状と課題

市全体の人口減少は進行しており、久慈・長内・小久慈地区以外の地区(以下「周辺地区」)では特に人口減少・少子高齢化の進行が顕著で、この状況が更に進行すれば、従来通りの地域コミュニティ活動を維持できなくなることが危惧されます。

特に人口減少・少子高齢化が顕著な周辺地区では、町内会や自治会、地域協議会等の設立当時とは地域の状況が異なり、共助領域である地域コミュニティ活動に地域住民が期待する役割も変化していますが、その維持・存続が危ぶまれる現状にあります。また、今後、各地区の地域づくり活動を維持・発展させるためには、地域の現状や将来予測を踏まえた地域コミュニティの在り方を再検討する必要があり、また、再検討の結果を踏まえた行政の継続的な地域づくり活動支援体制の構築が必要です。

施策の方向(目指す姿)

① コミュニティカルテづくりの推進

地域住民が地域の将来像を共有し、その実現に向けた活動が行われるよう地域住民が地域の現状や課題・資源等を再認識するため機会を創出するとともに、地域住民自らが描く地域の将来像を住民同士や関係主体で共有するための支援を通じ、市民がやりがいと自信を持って参加することができる地域づくりを目指します。

② 地域づくり人材の育成

今後の地域づくり活動の担い手となる地域コミュニティ人材の育成支援を行うとともに、地域や市と連携して地域づくり活動の支援を行うコミュニティコーディネーター(※)の育成を図ります。

③ コミュニティサポート体制の強化

各地区において、地域住民が描く地域の将来像を地域、市、中間支援組織が共有し、その実現に向けた地域づくり活動に継続的に取り組むことができる体制構築を目指します。

仕組みづくりに当たっては、地域との協議結果を踏まえて各地区市民センターの指定管理導入を検討するとともに、地域づくり活動支援のため継続的なサポート体制として、中間支援機能の役割・位置付けについても検討を進めます。

※コミュニティコーディネーター…地域課題の解決につながる活動の提案と実現に向けた調整を行う人材

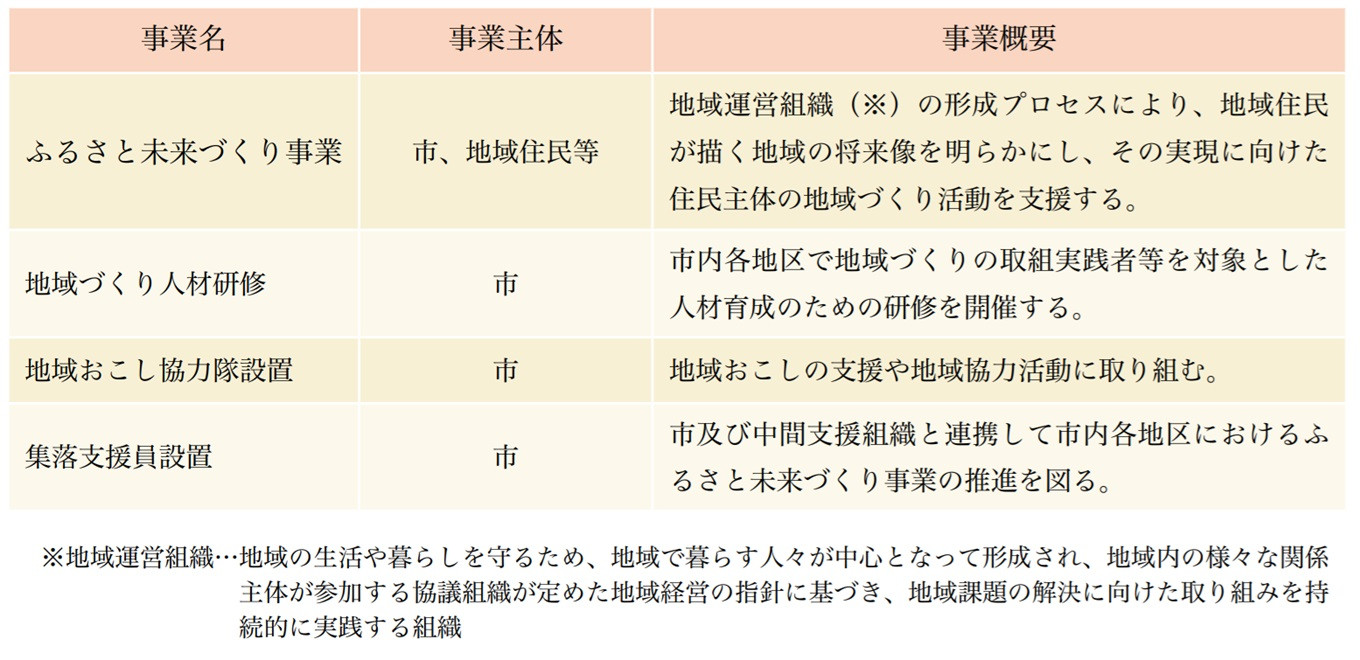

主な事務事業

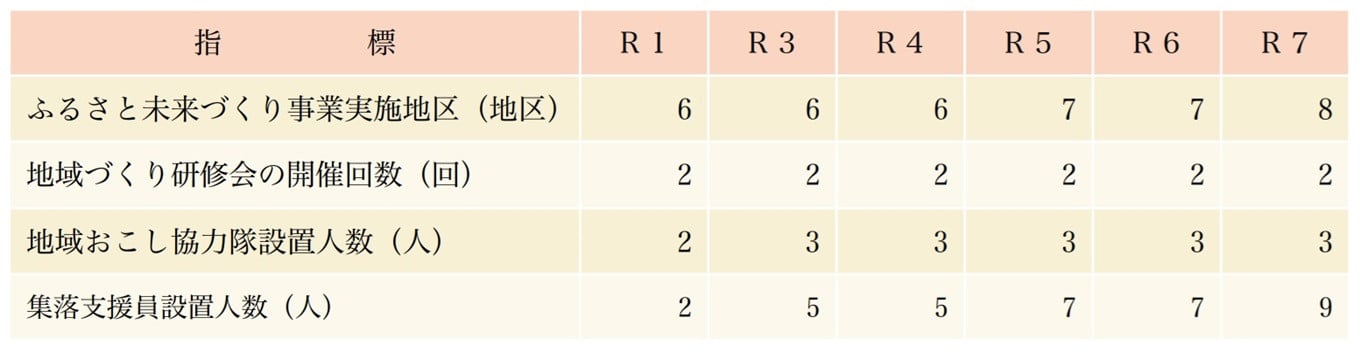

目標(基準:令和元年度)

概要

琥珀をはじめとする太古ロマンの魅力や豊かな自然環境・地域資源を生かした教育旅行・体験型観光の受け入れ体制を強化し、当市の魅力を効果的に情報発信し移住・定住・交流人口の拡大に取り組みます。

主な取組み

・琥珀と太古ロマンのまちづくり推進

・おもてなしと魅力発信の体制強化

・広域圏内の魅力発信拠点の整備と連携の推進

・体験型観光の受入推進 など

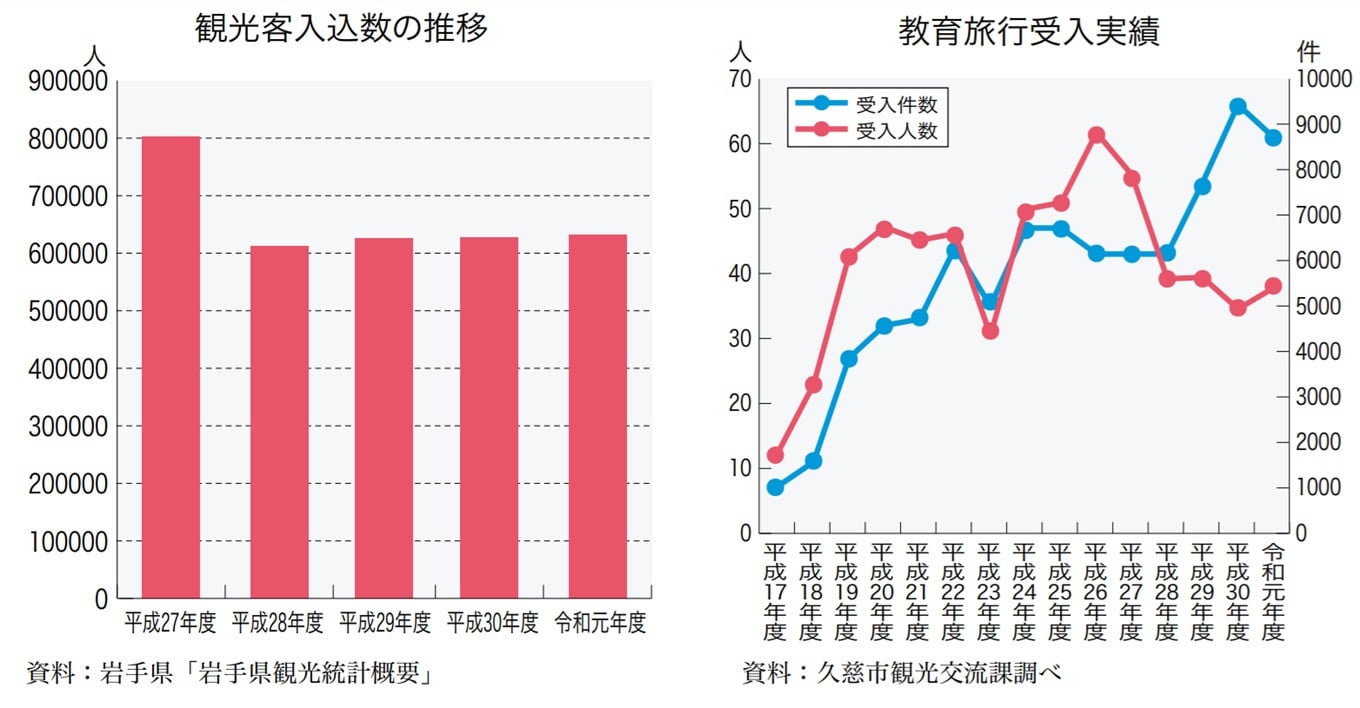

現状と課題

市の知名度は、NHK連続テレビ小説「あまちゃん」の放送により全国的に広まり、国内外の観光客数は大幅に増加しました。しかし、その後のあまちゃんブームの落ち着きや相次ぐ台風被害により観光客数は減少傾向となっています。特にも大雨災害による風評被害が加わった平成28年度以降は減少傾向が強くなっています。

一方、市には海と山に囲まれた自然環境ならではの豊富な食資源のほか、様々な地域資源があることから、関係機関と連携し情報を効果的に発信する必要があります。

当市の自然環境を活かした教育旅行や一般個人・団体の受入数については、おおむね5千人程度で推移しておりますが、学校数・団体数については増加傾向となっております。今後は、教育旅行のほか、一般団体、ヘルスツーリズム、企業向けワーケーション等体験型観光の多様化が進むものと想定されます。このことから、当市の資源を生かした多様な体験プログラムの開発に取り組んでいく必要があります。

体験インストラクターや民泊家庭については、高齢化や人材の固定化により、人材確保が課題となっていることから、新規確保や育成を進め、体験プログラムの新規開発と併せ、受入体制整備に取り組んでいく必要があります。

「あまちゃん」ロケ受け入れのノウハウを活かしたロケツーリズム(※)については、久慈のファンを継続的に獲得していくため、広域町村の関係団体等で構成する「北三陸あまちゃん観光推進協議会」との連携により、積極的に映画等のロケ受入れに取り組むことで、地場産品の効果的なPRと、撮影コンテンツと関連した体験型観光の活性化を図り、観光を軸とした地場産業の拡大、雇用の維持、移住促進に取り組む必要があります。

更に、広域町村との連携については、新たに整備を進めている広域道の駅が久慈広域の情報発信の中心施設となるよう、関係町村、関係団体と連携し、広域的なメリットを生かした効果的・効率的な取組を進めていく必要があります。

また、市からは約5,000年前の縄文時代の遺跡から多くの琥珀原石が出土しています。古墳時代の古墳から出土する琥珀製の勾玉などの多くが久慈地方産であることが解明されており、古くからの琥珀の産地となっています。

平成24年3月からは、琥珀を産出する同じ地層において本格的な恐竜化石の発掘調査が行われ、以来、多数の脊椎動物化石が発掘されています。また、平成30年6月にはティラノサウルス類の歯化石が発見され、全国的にも恐竜化石の産地として注目されています。

今後、琥珀や化石により古代の太古ロマンを感じられるまちとしての魅力を情報発信していくため、市民の認知度向上や土産品開発等産業への活用を進めていく必要があります。

※ロケツーリズム…映画・ドラマのロケ地を訪ね、風景と食を堪能し人々の“おもてなし”に触れ、その地域のファンになること

施策の方向(目指す姿)

① 琥珀と恐竜の太古ロマンのまちづくり推進

当市は琥珀と同じ時代の地層から恐竜化石を産出する世界でも貴重な地域であり、白亜紀後期の太古ロマンを感じられる地域として、大学等の関係機関と連携し魅力発信に努めます。

また、化石発掘調査の支援を行い、新たな化石発見を促進するとともに、市民の認知度向上を図るため、市内小中学生等が学び学習や発掘体験をとおして魅力を再発見し、地元への誇りや、地元愛を育むよう取り組みます。

さらには、市内外の関連事業者と連携し、琥珀・恐竜を活用した新商品・サービスの開発等による市内の経済活動への波及に取り組みます。

② おもてなしと魅力発信の体制強化

従来の観光資源の活用とあわせ、新たな観光資源の発掘・開発に取り組むとともに、観光関連団体との連携の強化、観光客のニーズや情報の共有化を図り、魅力向上に取り組みます。

また、市民の意識の醸成を図りながら、市民全体がおもてなしの心で観光客を迎え入れる体制を整え、国内外からの誘客のためのPR活動に取り組みます。

さらに、観光客の求める情報については観光案内所や情報センターの設置など適切に対応できる体制を整備し、パンフレットや、インターネット等を活用し市の観光資源や食材・土産品などの情報、そして、知名度の高い「あまちゃん」をはじめとするドラマ、映画等のロケ地として、メディアへの露出を増やすとともに市の魅力発信の強化に取り組みます。

③ 広域圏内の魅力発信拠点の整備と連携の推進

整備を進めている広域道の駅を通じて、広域4市町村内の道の駅や観光施設等への交流・連携が効果的に発揮されるよう官民連携手法により取り組みます。

④ 体験型観光の受入れ推進

市の魅力をより一層感じてもらうため、体験インストラクターの人材育成、民泊受け入れ先の拡大、関係団体の支援を強化するとともに、更なる体験プログラムなどの充実に取り組みます。

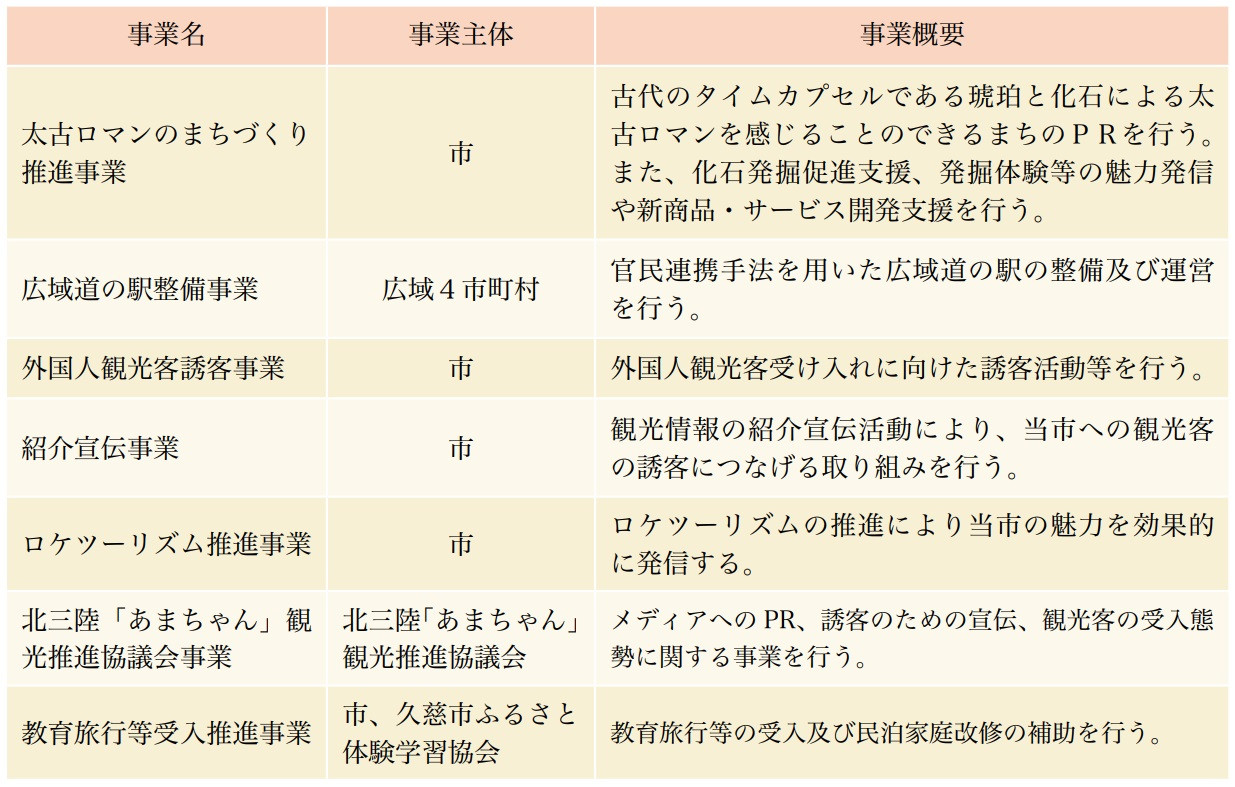

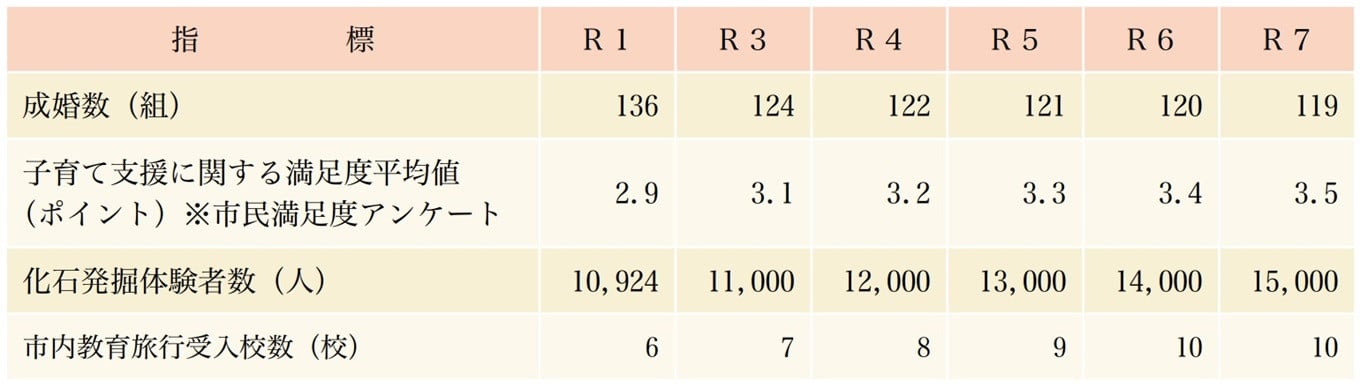

主な事務事業

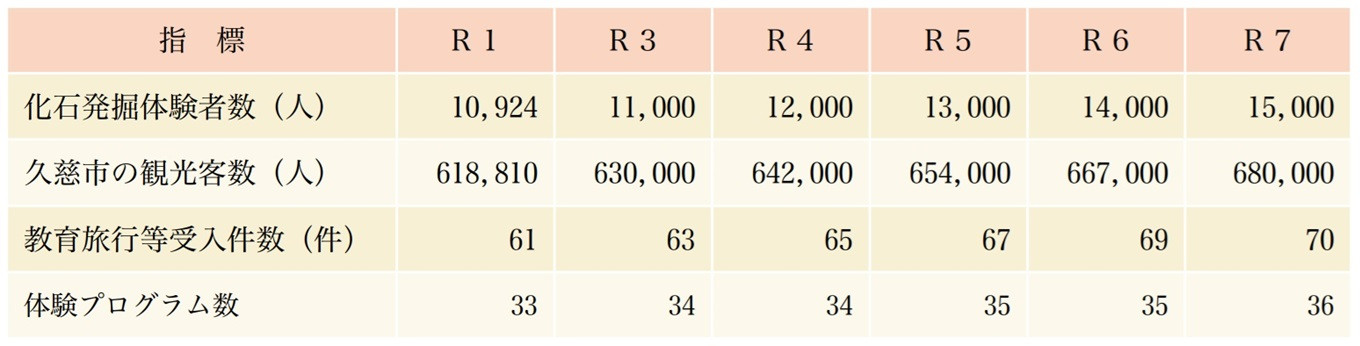

目標(基準:令和元年度)

概要

行政・企業・団体・教育機関等が連携して、職場見学やキャリア教育を推進する仕組み等を構築し、地元企業や地域産業に対する理解と職業意識の醸成に取り組み人材確保に努めます。

また、企業や研究機関等の誘致、地域資源を生かした6次産業化や新事業の創出等、意欲のある起業者や事業者に対する支援体制の構築など、魅力ある雇用の場の創出に取り組みます。

主な取組み

・職業意識の醸成に向けたキャリア教育の推進

・高等教育機関卒業者の採用支援体制の構築

・起業者などに対する支援体制の構築

・地域資源・企業の魅力発信の強化 など

現状と課題

市では、雇用条件や職種により、事業所側は「求人を出したのに人が集まらない」、求職者は「働きたい仕事がない」という、いわゆる「雇用のミスマッチ」が生じているほか、出稼ぎが盛んであった地域事情もあり、家族も含めて県外での就労に抵抗が少ない環境にあります。このことから、高卒新卒者の県外就職率が岩手県内の平均に比べて高い状況が続いています。

現在、市内事業所では、復興需要などにより以前に比べ求職者の採用意欲は高まっているものの、若者の県外流出や人口減少などにより、十分な労働力が確保できないことが懸念されています。また、就職後の離職やKターン就職者(※)の雇用先の選択肢が少ないといった課題もあります。

また、人材の県外流出等により地域活躍する「地域づくり人材」についても流出しており、地域コミュニティ維持・活性化のためにも、人材確保が必要となっています。

新しい視点で事業拡大を目指す企業などが存在しているものの、東日本大震災の影響や社会経済状況の低迷による売り上げの減少など、厳しい環境に直面している企業は未だ多く存在しています。

産業の集積が不十分な当地域でこのような状況に対応するため、既存企業の事業拡大はもとより、新しい視点による起業や企業の新分野への展開などにより、商工業の活性化を図る必要があります。

併せて、市が有する地域資源に磨きをかけ、関係機関と連携を図りながら、魅力ある地域産業による雇用の場の拡大・創出を進める必要があります。

市内には質の高い地域資源を生かした特産品が数多く存在しているほか、縫製業、造船業や精密機械製造業など高い技術力を有している企業が立地しています。また、三陸沿岸道路や国道281号の整備などにより、市を取り巻く人や物の流れは大きく変わることが予想されます。

地域産業の活性化には、豊かな農林水産物や琥珀などの地域資源、市内企業の製品など、販路拡大・高次加工化を図る必要がありますが、一方でこれらの資源は市内外の方に十分に浸透している状況ではありません。

多くの方に久慈の魅力(資源)を知っていただき、新たな企業間連携、加工・販路拡大につなげ、地域資源などの魅力を効果的に発信していく必要があります。

※Kターン…「久慈(Kuji)市へのU ・ J ・ Iターン」を総称した造語(K-uji ターン =K ターン)

施策の方向(目指す姿)

① 職業意識の醸成に向けたキャリア教育の推進

市の産業を担う人材の確保につなげるため、市内事業所の魅力を知り、地元への就職に関心を高めてもらうための取り組みとして、児童・生徒を対象としたキャリア教育などの充実を図ります。

② 高等教育機関卒業者の採用支援体制の構築

市内企業における大学、専門学校等卒業者の採用支援を行うことで、企業の事業拡大、新分野への展開を行う企画人材の確保を行うとともに、新たな職種の創出を行うことで、高校卒業後、進学等により市を離れて暮らしていた方の将来のUターン就職や、首都圏等からの移住希望者の就職の受け皿確保を図ります。

また、企画人材を確保することにより、地域で活躍する地域づくり人材の確保・育成を支援します。

③ 起業者などに対する支援体制の構築

冷涼な気候や、三陸沿岸道路の完成に伴う新たな流通体系の活用など、市の強みを生かした企業や研究機関などの誘致、豊かな地域資源を生かした既存企業や各種団体間の連携による6次産業化、新事業の創出に向けた取り組みなど、意欲のある起業者や事業者に対し、産学官金が一体となって資金面や販路開拓などの経営課題の解決を支援する体制を構築します。併せて、事務の効率化やワークライフバランスの構築など人材管理面等での支援を行い、魅力ある雇用環境の創造を支援します。

また、新たなビジネスモデル構築など、市民所得の向上につながる、働きがいや魅力ある雇用の場の創出に向けて取り組みます。

④ 地域資源・企業の魅力発信の強化

インターネットやSNS、北三陸久慈市ふるさと大使などを通じた地域資源や企業の魅力発信を強化することにより、より多くの方に市の魅力を伝えます。

また、市内事業所におけるオンリーワンの特色や技術の他、働きやすい職場づくりの取り組みなどの企業の魅力発信に取り組むとともに、マッチングイベントなどへの参加を支援することにより、新たな事業の展開を促進し、雇用の拡大につなげます。

主な事務事業

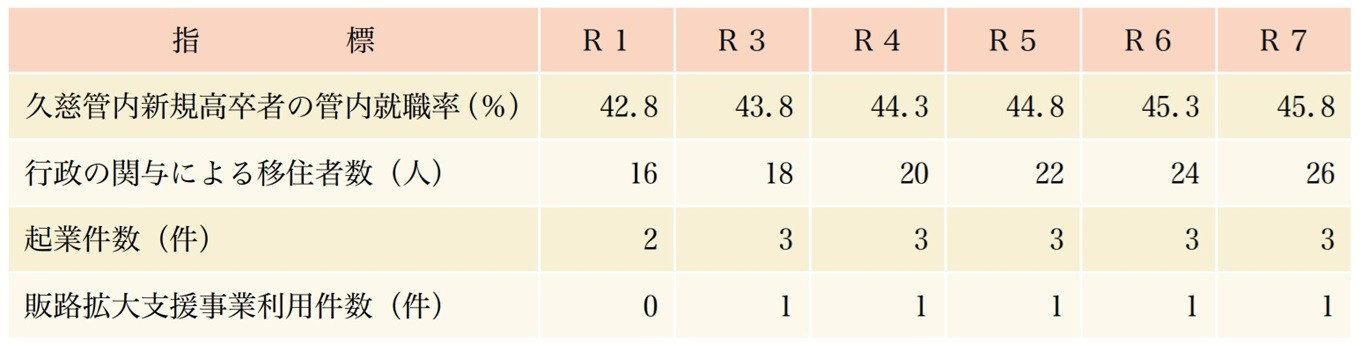

目標(基準:令和元年度)

概要

未婚化、晩婚化を要因とする少子化への対策として、結婚に対する意識の醸成や結婚したい市民への支援に取り組むとともに、子どもの成長に応じた子育てをしやすい環境づくりに取り組みます。

また、子どもたちが地域の魅力を体験し、地元愛を育むための活動に取り組みます。

主な取組み

・結婚に向けた総合的支援の実施

・親子が過ごしやすい生活空間・環境の充実

・地域の魅力体験・体験型教育の推進 など

現状と課題

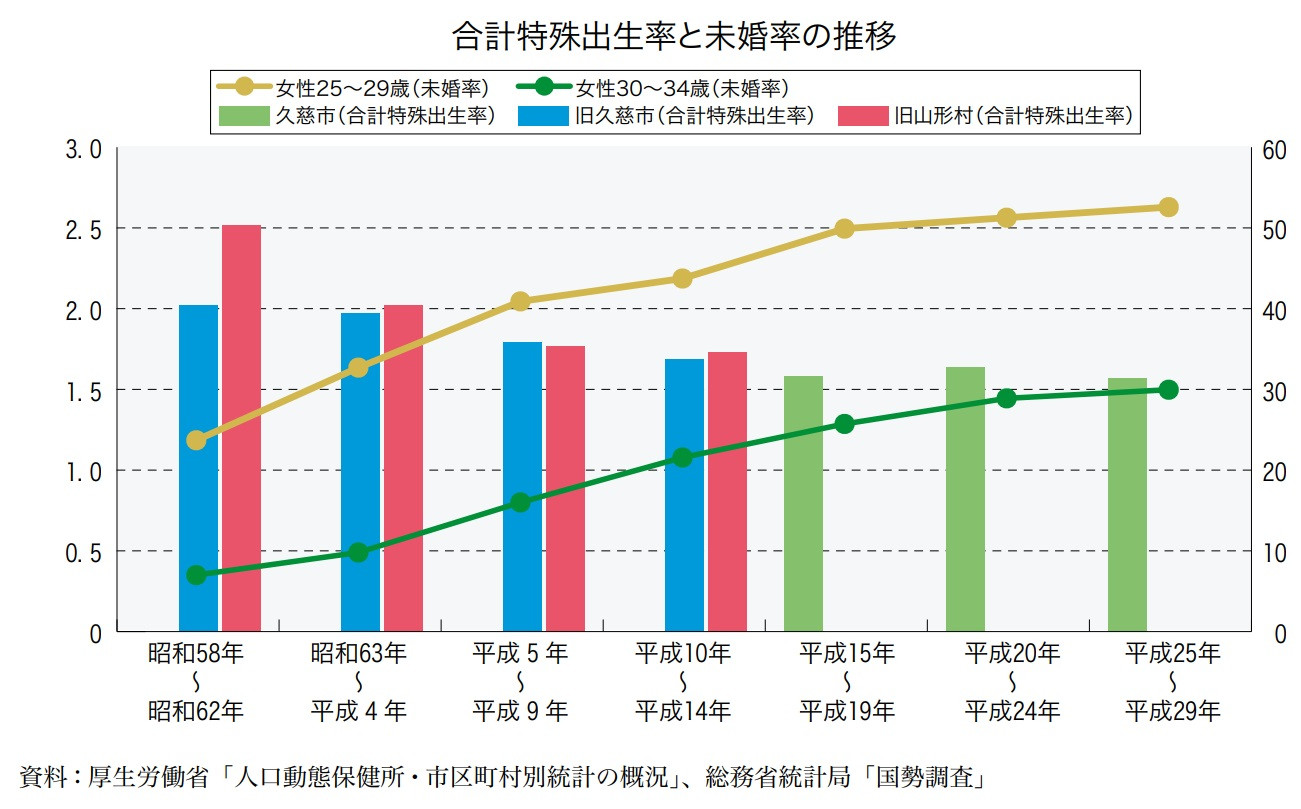

市の合計特殊出生率は全国・県平均より高い水準にあるものの、若年人口の減少によって、出生数そのものは減少を続けています。

また、夫婦の初婚年齢は全国・県平均より若く、年齢別出生率では20代前半女性で県平均より高い水準にあり、若い世代で子どもを持つ傾向にあります。

しかし、婚姻率は全国平均や県内主要都市と比較すると低い値となっており、また、全国的な傾向と同様、晩婚化も進んでいます。

また、市民満足度アンケートでの「子育て支援」の満足度は、ここ数年間はほぼ横ばいで推移しており、「久慈市の子育て支援に満足した」と感じられるような取り組みが必要です。

地元に定着するためには、生まれ育った地域の魅力に気づき、愛着を持つことがその要素の一つとして重要であり、地元で働きたい、地元のために貢献したいと思う若者が増加する取り組みが求められています。

施策の方向(目指す姿)

施策の方向(目指す姿)

① 結婚に向けた総合的な支援の実施

結婚支援活動の推進や出会いの機会の創出につながる結婚支援イベント実施団体などへの補助を行うなど、少子化対策の一環として結婚に対する意識の醸成を図るとともに、結婚、出産、子育てを想像し、将来にわたり住み続けたいと思うまちづくりを推進します。

② 親子が過ごしやすい生活空間・環境の充実

妊娠期から出産・子どもの就学前までの間、ワンストップ相談窓口において、切れ目なくきめ細やかな子育て支援に取り組みます。

また、子どもの成長に応じた、親子が共に過ごしやすく女性にやさしい生活空間・環境の創造を図るため、子育て親子の遊び場の拡充など、子育てにやさしい環境づくりに取り組みます。

さらに、地域の様々な関係機関とのネットワークを構築し、地域(お年寄り)と学校(子ども)が日常的に繋がることができ、夫婦が共に安心して働くことができる共生型のコミュニティ空間の創造に取り組みます。

③ 地域の魅力体験・体感型教育の推進

子どもたちが地域の魅力を体験・体感することを通じて地元愛を育む教育に取り組むとともに、当地域で暮らしていく将来が思い描けるような地域人材の育成に取り組みます。

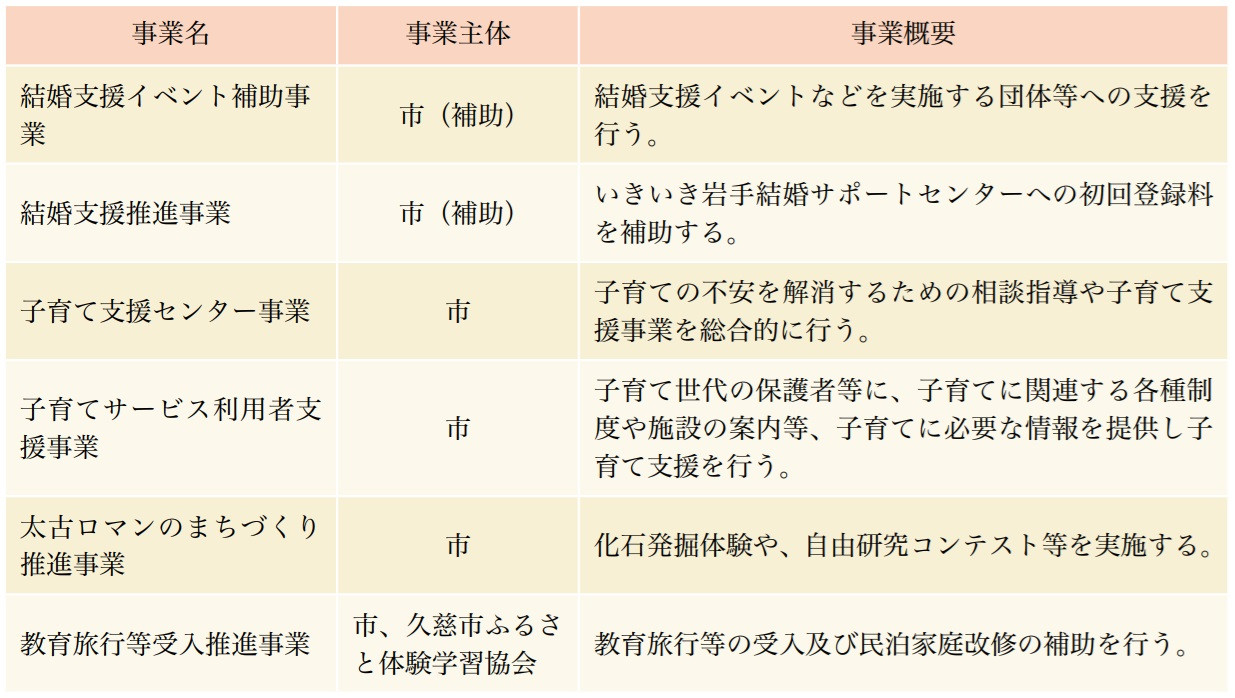

主な事務事業

目標(基準:令和元年度)

「久慈市に委任」

「令和5年度の主な事業」

久慈湊小学校移転改築事業費

あまちゃん放送10年記念事業費 など

久慈市には誰にでも自慢できる魅力的なお礼の品もございます。

お礼の品をお選びいただくと同時に、このプロジェクトを応援したい!と思っていただけるよう尽力して参りますので、今後とも久慈市をどうぞ宜しくお願い申し上げます。